Работа 2. Построение и исследование функциональной модели объекта автоматизации средствами методологии idef0

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — изучить методологию IDEF0 и её практическое применение для построения функциональной модели выбранного объекта автоматизации.

2.1. Порядок выполненияработы

1. Ознакомиться с методологией функционального моделирования IDEF0 и её программной реализацией.

2. Определить объект моделирования и две точки зрения (исследователь со стороны объекта управления и исследователь со стороны контрагента). Согласовать это с преподавателем.

3. Выявить входные и результирующие потоки информации. Построить модели (две точки зрения) верхнего уровня для последующей их детализации.

4. Определить число уровней, исходя из точки зрения исследователя и сложности объекта моделирования.

5. Реализовать модели программными средствами с использованием программной среды BPwin .

6. Выявить конфликты и дать рекомендации (алгоритм) по их разрешению (стратегию поведения)

7. Составить отчёт, который должен содержать:

¾ представление исследуемой функционирования системы в виде диаграмм IDEF0;

¾ представление стратегии поведения в конфликтной ситуации (управление конфликтом);

¾ выводы по работе.

8. Ответить на контрольные вопросы.

2.2. Методология функционального моделирования IDEF0

2.2.1. Общие положения

Методология функционального моделирования IDEF0 — это технология описания системы в целом как множества взаимозависимых действий или функций. Функциональная направленность методологии заключается в том, что функции системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение. Другими словами, функциональная точка зрения позволяет четко отделить аспекты назначения системы от аспектов её физической реализации.

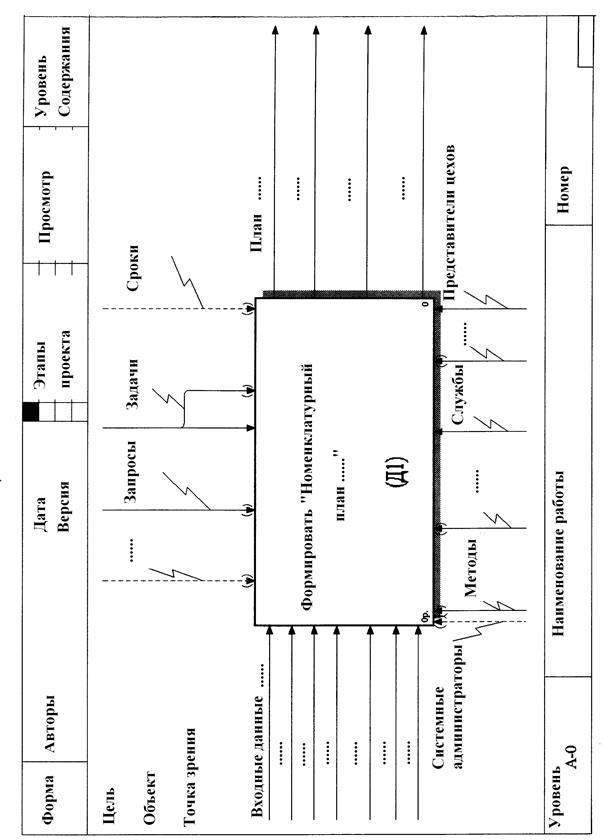

Пример диаграммы, составленной по методологии IDEF0, приведён на рис. 2.1.

Наиболее часто IDEF0 применяется как технология исследования и проектирования систем на логическом уровне. По этой причине эта технология, как правило, используется на ранних этапах разработки АСОИУ для сбора данных и моделирования процессов обработки информации "как есть".

Первый шаг при построении модели IDEF0 заключается в определении цели или назначении модели, т.е. набора вопросов, на которые должна отвечать модель. Набор вопросов можно сравнить с предисловием, в котором раскрывается назначение книги.

Затем определяют границы моделирования для обозначения ширины охвата предметной области и глубины детализации. Границы моделирования являются логическим продолжением уже определенного назначения модели. Как тот, кто читает модель, так и непосредственно ее автор должны понимать степень детальности ответов на поставленные в назначении модели вопросы. На следующем шаге построения модели определяется предполагаемая целевая аудитория, для нужд которой собственно и создается модель. Зачастую от выбора целевой аудитории зависит уровень детализации, с которым должна создаваться модель

Перед построением модели необходимо иметь представление о том, какие сведения о предмете моделирования уже известны, какие дополнительные материалы и (или) техническая документация для понимания модели могут быть необходимы целевой аудитории, какие язык и стиль изложения являются наиболее подходящими.

Наконец, необходимо определить точку зрения, под которой понимается перспектива, с которой наблюдалась система при построении модели. Точка зрения выбирается таким образом, чтобы учесть уже обозначенные границы моделирования и назначение модели. Однажды выбранная точка зрения остается неизменной для всех элементов модели. При необходимости могут быть созданы другие модели, отображающие систему с других точек зрения.

Рис. 2.1. Пример структуры представления контекстной функции

Примеры определения цели, границы и точки зрения приведены на рис. 2.1.

Синтаксис графического языка методологии IDEF0 включает блоки, стрелки, диаграммы и правила.

Блоки представляют функции, определяемые как деятельность, процесс, операция, действие или преобразование. Стрелки представляют данные или материальные объекты, связанные с функциями. Правила определяют, как следует применять компоненты. Диаграммы обеспечивают формат графического и словесного описания моделей. Формат образует основу для управления конфигурацией модели.

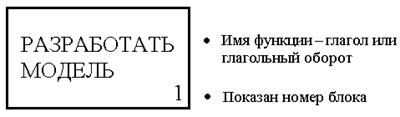

Блок представляет собой прямоугольник, внутри которого помещается его имя или номер. Имя должно быть активным глаголом или начальным оборотом, описывающим функцию. Номер блока размещается в правом нижнем углу. Номера блоков используются для их идентификации на диаграмме и в соответствующем тексте. Пример блока приведён на рис.2.2.

|

| Рис.2.2. Пример блока |

Так как модели IDEF0 моделируют как множество иерархически вложенных функций, то, в первую очередь, должна быть определена функция, описывающая систему в целом, так называемая контекстная функция. В IDEF0 эта контекстная функция представляется в виде одного прямоугольника. Пример такой контекстной функции приведён на рис. 2.1.

Любой блок может быть декомпозирован на составляющие его блоки. Такую функциональную декомпозицию можно определять как моделирование «снаружи внутрь», при котором систему рассматривают наподобие луковицы, с которой последовательно снимаются слои.

Описание любого блока должно как минимум включать описание объектов, которые блок создает в результате своей работы ("выходы") и объектов, которые блок потребляет или преобразует ("вход").