Исследование полупроводникового диода и стабилитрона

ГОУ ВПО Марийский государственный университет

И.И. ПОПОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЭЛЕКТРОНИКЕ

методические указания

Йошкар-Ола, 2007

Составитель: И.И. Попов

Методические указания составлены для студентов электроэнергетического факультета третьего курса очного отделения специальности 100400 «Электроснабжение».

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Рецензенты: А.Р. Буев, д.т.н., декан физико-математического факультета МарГУ;

С.Я. Алибеков, д.т.н., профессор МарГТУ

Технический редактор

Компьютерная верстка

Нигматуллина В.Т.

Лицензия ЛР №

Тем.план 2007 г. №

Подписано в печать 22.12.2006 г. Формат 60x84/16

Уч.-изд.л. 1,88. Усл.печ.л. 2.

Тираж 200. Заказ №

Оригинал-макет подготовлен к печати в РИО и отпечатан в ООП

ГОУ ВПО Марийского государственного университета

424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1

Лабораторная работа №1

Исследование полупроводникового диода и стабилитрона

Цель:

Овладение практическими навыками исследования характеристик полупроводникового диода и стабилитрона с использованием средств САПР Electronics Workbench.

Результат обучения:

После успешного завершения занятия пользователь должен:

· Уметь создавать и редактировать простейшие схемы исследования характеристик полупроводникового диода и стабилитрона с использованием средств САПР Electronics Workbench;

· Уметь получать вольтамперные характеристики (ВАХ) для полупроводникового диода и стабилитрона средствами САПР.

Используемые программы:

· Electronics Workbench 5.0

I . Исследование полупроводникового диода и стабилитрона

1.1. Общие теоретические сведения.

Полупроводниковый диод – полупроводниковый прибор, образованный одним электрическим переходом и двумя омическими контактами, к которым присоединяются два вывода (анод и катод). На рис. 1 представлена вольтамперная характеристика полупроводникового диода.

|

Рис. 1. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода

Стабилитрон – полупроводниковый диод, работающий в режиме электрического пробоя (принцип работы стабилитрона основан на том, что при обратном напряжении на p-n переходе в области электрического пробоя напряжение на нем практически не изменяется при значительном изменении тока).

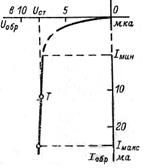

Стабилитроны. Вольтамперная характеристика полупроводниковых диодов в области электрического пробоя имеет участок, который может быть использован для стабилизации напряжения. Такой участок у кремниевых плоскостных диодов получается для изменений обратного тока в широких пределах. При этом до наступления пробоя обратный ток очень мал, а в режиме пробоя, т. е. в режиме стабилизации, он получается такого же порядка, как и прямой ток. В настоящее время выпускаются исключительно кремниевые стабилитроны многих типов. Их также называют опорными диодами, гак как получаемое от них стабильное напряжение в ряде случаев используется в качестве эталонного. На рис. 2 дана типичная вольтамперная характеристика стабилитрона для обратного тока, показывающая, что в режиме стабилизации напряжение меняется мало. Характеристика прямого тока стабилитрона такая же, как у обычных диодов, и поэтому она не представляет интереса.

Кремниевые стабилитроны могут быть изготовлены на малые напряжения порядка единиц вольт, а именно они нужны для питания многих транзисторных устройств.

Основными параметрами кремниевых стабилитронов являются следующие величины. Напряжение стабилизации UСТ может быть примерно от 5 до 200В при изменении тока стабилитрона от IМИН, до IМАКС, составляющего десятки и даже сотни миллиампер Предельная мощность, рассеиваемая в стабилитроне, РПРЕД от сотен милливатт до единиц ватт. Дифференциальное сопротивление  в режиме стабилизации может быть от десятых долей Ома для низковольтных мощных стабилитронов до 100—200 Ом для стабилитронов на более высокие напряжения. Низковольтные стабилитроны небольшой мощности имеют RД, порядка единиц и десятков Ом. Чем меньше RД, тем лучше стабилизация. В случае идеальной стабилизации было бы RД=0. Так как RД является сопротивлением переменному току, то его не следует путать со статическим сопротивлением, т. е. сопротивлением постоянному току R0=u/ i. Сопротивление R0 всегда во много раз больше RД. Влияние температуры оценивается температурным коэффициентом напряжения стабилизации ТКН, который представляет собой относительное изменение напряжения UСТ при повышении температуры па одни градус, т. е.

в режиме стабилизации может быть от десятых долей Ома для низковольтных мощных стабилитронов до 100—200 Ом для стабилитронов на более высокие напряжения. Низковольтные стабилитроны небольшой мощности имеют RД, порядка единиц и десятков Ом. Чем меньше RД, тем лучше стабилизация. В случае идеальной стабилизации было бы RД=0. Так как RД является сопротивлением переменному току, то его не следует путать со статическим сопротивлением, т. е. сопротивлением постоянному току R0=u/ i. Сопротивление R0 всегда во много раз больше RД. Влияние температуры оценивается температурным коэффициентом напряжения стабилизации ТКН, который представляет собой относительное изменение напряжения UСТ при повышении температуры па одни градус, т. е.

(1)

(1)

Рис. 2. Вольтамперная характеристика обратного тока кремниевого стабилитрона

Температурный коэффициент напряжения может быть от тысячных до десятых долей процента на градус. Величина UСТ и знак ТКН зависят от удельного сопротивления основного полупроводника. Стабилитроны на напряжения до 6—7 В изготовляются из кремния с малым удельным сопротивлением, т. е. с большой концентрацией примесей. В этих стабилитронах p — n-переход имеет малую толщину, в нем действует поле с высокой напряженностью и пробой происходит, главным образом, за счет туннельного эффекта. При этом ТКН получается отрицательным. Если же применен кремний с меньшей концентрацией примесей, то p - n-переход будет более широким. Его пробой возникает при более высоких напряжениях и является лавинным. Для таких стабилитронов характерен положительный ТКН.

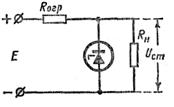

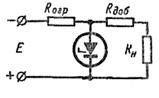

Простейшая схема применения стабилитрона показана на рис. 3. Нагрузка (потребитель) включена параллельно стабилитрону. Поэтому в режиме стабилизации, когда напряжение на стабилитроне остается почти постоянным, такое же напряжение будет и на нагрузке. Все изменения напряжения источника Е в случае его нестабильности почти полностью поглощаются ограничительным резистором RОГР.

Рис. 3. Схема включения кремниевого стабилитрона

Наиболее часто стабилитрон работает в таком режиме, когда напряжение источника нестабильно, а сопротивление нагрузки RД постоянно. Для получения правильного режима стабилизации в этом случае RОГР, должно иметь вполне определенную величину. Обычно RОГР рассчитывают для средней точки Т характеристики стабилитрона. Если напряжение Е меняется от ЕМИН до ЕМАКС, то можно RОГР, найти по следующей формуле:

RОГР=(EСР-UСТ)/(IСР+IД.), (2)

где ЕсР=0,5 (ЕМИН+ЕМАКС) — среднее напряжение источника, IСР= 0,5 (IМИН+IМАКС) — средний ток стабилитрона и IД =UСТ/RД ток нагрузки.

При таком значении RОГР, и ЕСР стабилитрон будет работать в точке Т. Если Е станет изменяться в ту или другую сторону, то будет изменяться ток стабилитрона, но напряжение на нем, а следовательно, и на нагрузке останется почти постоянным.

Поскольку все изменения напряжения источника должны поглощаться в RОГР, то наибольшее изменение этого напряжения, равное ЕМАКС-ЕМИН, должно соответствовать наибольшему возможному изменению тока, при котором еще сохраняется стабилизация, т. е. IМАКС-IМИН. Отсюда следует, что стабилизация на всем диапазоне изменений Е будет осуществляться только при соблюдении условия

ЕМАКС-ЕМИН  (IМАКС-IМИН) RОГР. (3)

(IМАКС-IМИН) RОГР. (3)

Стабилизация в более широком диапазоне изменений Е возможна при большем RОГР. Но из формулы (2) следует, что большее RОГР получается при меньшем IД, т. е. при большем RД. Повышение ЕСР также дает увеличение RОГР.

Иногда необходимо получить стабильное напряжение ниже, чем дает стабилитрон. Тогда последовательно с нагрузкой включают добавочный резистор, сопротивление которого легко рассчитать по закону Ома (RДОБ на рис. 4).

Рис. 4. Понижения стабильного напряжения на нагрузке

Второй возможный режим стабилизации применяется в случае, когда Е= const, a RД изменяется в пределах от RД.МИН до RД.МАКС Для такого режима RОГР можно определить по средним значениям токов по формуле:

RОГР=(E-UСТ)/(IСР+IД.СР), (4)

где Iн.ср= 0,5 (Iн.мин+Iн.макс), причем Iн.мин=Uст/Rн.макс и Iн.макс=Uст/Rн.мин. Работу схемы в данном режиме можно объяснить так. Поскольку Rогр. постоянно и падение напряжения на нем, равное Е-Uст также постоянно, то и ток в Rогр. равный Iср+Iн.ср должен быть постоянным. Но это возможно только в случае, если I и Iн изменяются примерно на одинаковую величину, но в противоположные стороны. Например, если Iн увеличивается, то I на такую же величину уменьшается, а их сумма остается неизменной.

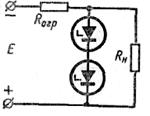

Для получения более высоких стабильных напряжений применяется последовательное соединение стабилитронов, рассчитанных на одинаковые токи (рис. 5), Вследствие разброса характеристик и параметров отдельных экземпляров стабилитронов данного типа их параллельное соединение с целью получения больших токов не рекомендуется. Оно допускается только при условии, что суммарная мощность, рассеиваемая па всех стабилитронах, не превышает предельной мощности одного стабилитрона.

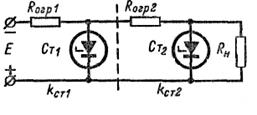

С целью получения более высокой стабильности напряжения может применяться схема каскадного соединения стабилитронов (рис. 6), в которой стабилитрон Ст1 должен иметь более высокое Uст, нежели стабилитрон Ст2.

Рис. 5. Последовательное включение стабилитронов

Рис. 6. Каскадное включение стабилитронов

Вообще эффективность стабилизации напряжения характеризует коэффициент стабилизации kст, который показывает, во сколько раз относительное изменение напряжения на выходе схемы стабилизации меньше, чем относительное изменение напряжения на входе. Для простейшей схемы по рис. 3 можно написать

. (5)

. (5)

Практически полупроводниковый стабилитрон может обеспечить kст, порядка десятков. А при каскадном соединении по схеме рис. 6 общий коэффициент стабилизации равен произведению коэффициентов стабилизации отдельных звеньев (ячеек) и при двух звеньях достигает сотен

. (6)

. (6)

Недостаток рассматриваемых схем стабилизации состоит в том, что имеются значительные потери мощности в самом стабилитроне и на Rогр, в результате чего сильно снижается к. п. д. Потери особенно велики в схеме каскадного соединения.

Следует еще отметить, что если напряжение Е имеет пульсации, то стабилитрон дает значительное сглаживание их. Это объясняется тем, что стабилитрон обладает малым сопротивлением переменному току. Оно обычно во много раз меньше Rогр. Поэтому большая часть напряжения пульсаций поглощается Rогр, а на стабилитроне и на нагрузке будет лишь малая часть этого напряжения.

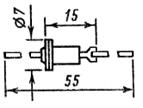

Основными типами стабилитронов являются следующие. На Uст от 7 до 14 в и Рпред=280 мвт выпушены стабилитроны Д808 — Д813, оформленные в металло-стеклянном герметичном корпусе с гибкими выводами (рис. 7). Те же данные, но несколько большую Pпред имеют стабилитроны Д814 с металлическим герметичным корпусом. Стабилитроны серий Д815 — Д817 выпущены на напряжения от 4,7 до 100 в, максимальный ток соответственно от 1400 до 50 ма и Pпред от 5 до 8 вт.

Более новыми являются стабилитроны КС620А, КС630Л, КСС50А и КС680А, имеющие напряжение стабилизации соответственно 120, 130, 150 и 180 в и мощность рассеяния 5 вт. Все эти более мощные стабилитроны выпускаются в двух вариантах: с обычной полярностью, при которой напряжение подводится плюсом на вывод и минусом на корпус, и с обратной полярностью.

Рис. 7. Кремниевый стабилитрон небольшой мощности

В последнем случае в конце обозначения ставится буква П. Малая величина ТКН от 0,01 до 0,03% на градус характерна для стабилитронов Д818А— Д818Е, у которых Uст=9 в и Рпред=100 мвт. Они оформлены, как показано на рис. 7. Такой же внешний вид имеют стабилитроны КС156А и КС168А на напряжения 5,6 и 6,8 в и мощность 300 мвт. К стабилитронам малой мощности относятся более новые типы КС133А, КС139А и КС147А на мощность 300 мвт и напряжения стабилизации от 3 до 5,2 в. Они имеют внешний вид по рис. 7.

В последнее время выпущены мощные кремниевые стабилитроны серий СК1 и СК2, большего размера. Для них величина Рпред равна соответственно 10 и 15 вт. Стабилитроны этих серий имеют Uст от 5,6 до 300 в. В конце их обозначений указывается в виде дроби напряжение Uст (числитель) и номинальный ток в миллиамперах (знаменатель). Для лучшего охлаждения такие стабилитроны снабжены радиатором.

Варикапы. Эти плоскостные диоды, иначе называемые параметрическими, работают при обратном напряжении, от которого зависит барьерная емкость. Таким образом, варикапы представляют собой конденсаторы переменной емкости, управляемые не механически, а электрически, т. е. изменением обратного напряжения.

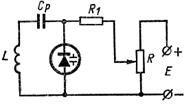

Варикапы применяются, главным образом, для настройки колебательных контуров, а также в некоторых специальных схемах, например в так называемых параметрических усилителях. На рис. 8 показана простейшая схема включения варикапа в колебательный контур. Изменяя с помощью потенциометра R обратное напряжение на варикапе, можно изменять резонансную частоту контура. Добавочный резистор R1 с большим сопротивлением включен для того, чтобы добротность контура заметно не снижалась от шунтирующего влияния потенциометра R. Конденсатор Ср является разделительным. Без него варикап был бы, для постоянного напряжения замкнут накоротко катушкой L.

Рис. 8. Схема включения варикапа в качестве конденсатора переменной емкости колебательного контура

В качестве варикапов довольно успешно можно использовать кремниевые стабилитроны при напряжении ниже Uст, когда обратный ток еще очень мал и, следовательно, обратное сопротивление очень велико. Выпущенные промышленные кремниевые варикапы серии Д901 оформлены, как показано на рис. 6. Они имеют следующие параметры. Емкость при номинальном напряжении 4 в составляет от 22 до 44 пф. Максимальное напряжение, соответствующее минимальной емкости, от 45 до 80 в. Коэффициент перекрытия по емкости kС=Смакс/Смин равен примерно 3—4. Добротность Q при частоте 50 Мгц и напряжении 4в получается 25—30. Температурный коэффициент емкости ТКЕ, представляющий собой относительное изменение емкости при повышении температуры па один градус, с изменением напряжения от 4 до 40в изменяется от 5*10-4 до 2*10-4 1/град. Эти варикапы выдерживают рассеивание мощности до 250 мвт. Варикап типа Д902 отличается от предыдущей серии главным образом тем, что у него номинальная емкость 6—12 пф.

Мы рассмотрели основные типы полупроводниковых диодов. Существует еще ряд специальных диодов.

1.2. Исследование полупроводникового диода

1.2.1. Исследование прямой ветви ВАХ диода

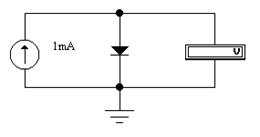

Исследование прямой ветви ВАХ диода проведем с помощью схемы, представленной на рис. 9.

Рис. 9

Схема на рис. 9 состоит из источника тока, исследуемого диода и вольтметра V, предназначенного для измерения напряжения на диоде.

Исходные данные:

диод 1N4001

Таблица 1

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Тип диода | 1N4001 | 1N4148 | 1N6095 | 1N6096 | 1N6097 | 1N6098 |

Задача исследования:

· Снять зависимость тока диода Iд от напряжения на нем Uд.

Построение схемы исследования прямой ветви ВАХ диода

Запустите при помощи ярлыка на рабочем столе Windows программу Electronics Workbench.

Построение схемы рис. 9 произведем в два этапа: сначала разместим, как показано на рис.9 пиктограммы элементов, а затем последовательно соединим их.

1. Щелкните по кнопке

панели библиотек компонентов и контрольно-измерительных приборов. Из появившегося окна активных элементов вытащите пиктограммы источника постоянного тока и заземления.

2. Установите курсор на пиктограмме источника постоянного тока, двойным щелчком кнопки мыши откройте диалоговое окно для задания параметров. На вкладке Value с помощью кнопок счетчика установите единицу измерения тока mA и нажмите на кнопку ОК.

3. Щелкните по кнопке

панели библиотек компонентов и контрольно-измерительных приборов. Из появившегося окна вытащите диод.

4. Развернем диод, так как показано на рис. 9. Для этого на панели функций щелкните последовательно по двум кнопкам поворота

и

и  .

.

5. Установите курсор на диоде, двойным щелчком кнопки мыши откройте диалоговое окно для задания параметров. В поле Library выделите библиотеку диодов 1 n 4, а в поле Model 1N4001. Щелкните по кнопке ОК. Для каждого варианта выбирается соответствующая тип диода (см. табл.1). Заполните таблицу 2 для выбранного типа диода. Для этого щелкните по кнопке Edit в диалоговом окне задания параметров.

Таблица 2.

| лист № | Diode Properties | Свойства диода | Численные данные |

| sheet 1 | Saturation current (IS) | Ток насыщения | |

| Ohmic resistance (RS) | Омическое сопротивление | ||

| Zero-bias junction capacitance (CJO) | Проходная емкость без обратного смещения | ||

| Junction potential (VJ) | Прямое падение напряжения | ||

| Transit time(TT) | Время установления прямого сопротивления | ||

| Grading coefficient (M) | Коэффициент перепада параметров | ||

| Reverse breakdown voltage (BV) | Обратное напряжение пробоя | ||

| Emission coefficient (N) | Коэффициент эмиссии | ||

| Activation energy (EG) | Активная энергия | ||

| Temperature exponent for effect on IS (XTI) | Коэффициент температурного перекрытия при насыщении | ||

| sheet 2 | Flicker noise coefficient (KF) | Выходное шумовое отношение | |

| Flicker noise exponent (AF) | Нормированный коэффициент шума | ||

| Coefficient for forward-bias depletion capacitance formula (FC) | Коэффициент проходной емкости | ||

| Current at reverse breakdown voltage (IBV) | Средний обратный ток | ||

| Parameter measurement temperature (TNOM) | Температура окружающей среды |

Примечание: Модели искомых диодов находятся на вкладке Models в библиотеках 1 n , general 2, int _ shot в поле Model диалогового окна для задания параметров.

6. Щелкните по кнопке

панели библиотек компонентов и контрольно-измерительных приборов. Из появившегося окна индикаторов вытащите вольтметр.

7. Расположите методом буксировки пиктограммы элементов так, как показано на рис. 9.

8. Соедините элементы согласно рис. 9. Заземление подключайте в последнюю очередь, подводя курсор от заземления до проводника схемы.

Примечание: Для соединения элементов друг с другом нужно аккуратно подвести курсор к одному из выводов элемента, пока не появится черная точка, и нажать кнопку мыши. Затем, удерживая нажатой кнопку перемещать мышь, подводя курсор к выводу другого элемента до тех пор, пока на его выводе не появится черная точка, после чего отпустить кнопку мыши.

Снятие прямой ветви ВАХ диода

1. Последовательно устанавливая значения источника тока и запуская процесс моделирования, снимите зависимость тока диода Iд от напряжения на нем Uд. Результаты измерений занесите в таблицу 3 отчета.

2. По результатам измерений постройте график ВАХ.

3. Сохраните файл в папке с вашей Фамилией под именем Zan _12_01.

1.3. Исследование ВАХ диода на экране осциллографа

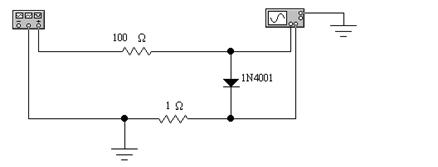

Исследование ВАХ диода проведем с помощью схемы, представленной на рис. 10.

Рис. 10

На этой схеме формирование изображения ВАХ на экране осциллографа осуществляется путем:

· формирования с помощью функционального генератора знакопеременного (например, пилообразного) напряжения с амплитудой соответствующей диапазону построения ВАХ;

· подачи по горизонтальной оси осциллографа мгновенных значений напряжения на диоде, а по вертикальной оси напряжения пропорционального току диода (падение напряжения на резисторе номиналом 1 Ом численно равно току через диод в А).