Фотографические средства аэрокосмических съемок

Лабораторное занятие №2

Технические (фотографические) средства дистанционных съемок.

Источник материала: Сухих В.И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве: Учебник. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 392 с.

Технические средства дистанционных съемок

Для регистрации отраженной солнечной радиации наведенного, а также собственного излучения земной поверхности на воздушных и космических носителях устанавливают аэрофотоаппараты, оптикоэлектронные системы, радиометры, радиолокаторы и другие устройства, позволяющие использовать как естественные, так и искусственные источники излучения.

Фотографические средства аэрокосмических съемок

Аэрофотоаппараты, применяемые при аэро- и космических

съемках

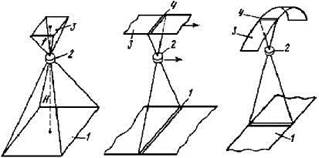

В применяемых для аэро- и космических съемок аэрофотоаппаратах (АФА) реализованы три основные схемы фотографирования: кадровое, щелевое и панорамное (рис.3.5). Применяемые при этом АФА называют соответственно кадровыми, щелевыми и панорамными. Наибольшее применение имеют кадровые топографические АФА. Современные аэрофотоаппараты могут быть использованы для съемки с любых летательных аппаратов, как из воздушной среды, так и из космоса.

Рис. 3.5. Схемы построения изображения при кадровом, щелевом и панорамном фотографировании (слева - направо): 1 — фотографируемый участок местности; 2 — объектив; 3 — фотоматериал; 4 — экспонирующая щель; f — фокусное расстояние объектива; Н — высота фотографирования

При кадровом фотографировании (рис. 3.5, слева) участок земной поверхности 1 одновременно проектируется при помощи фотообъектива 2 на плоскость 3, с которой совмещается светочувствительный слой фотоматериала. Фотографическое изображение местности получается в виде отдельных кадров-аэрофотоснимков или космических снимков, а оптическая ось съемочной камеры перпендикулярна к плоскости 3. При кадровом фотографировании получают изображения, которые являются центральной проекцией местности. Размеры кадра изображения в плоскости 3 ограничены прикладной рамкой. Наиболее широко применяют форматы 18х18, 23х23 и 30х30 см. Формат кадра может быть и не квадратным

Различают следующие основные виды аэрокосмической фотосъемки кадровыми фотоаппаратами.

- Однокамерную, при которой съемка местности проводится одним фотоаппаратом, в том числе разных участков местности за счет его наклона (качания).

- Многокамерную, при которой одновременно получают несколько (по числу фотокамер, установленных на борту носителя) изображений местности по способу кадрового фотографирования.

Имеются две разновидности многокамерного вида фотосъемки: а) оптические оси отдельных фотокамер располагаются под некоторым углом друг к другу (углом конвергенции), обеспечивая или увеличение площади захвата фотографируемого участка местности, или фотографирование одного и того же участка местности с некоторым сдвигом- перекрытием (стереоскопическая фотосъемка); б) оптические оси отдельных фотокамер параллельны между собой (при съемке одного и того же участка местности в разных зонах спектра).

- Однокамерная многообъективная, при которой у фотокамеры в одном общем корпусе расположено несколько объективов, оптические оси которых параллельны между собой и перпендикулярны к плоскости прикладной рамки. Плоскость прикладной рамки фотокамеры разделена на отдельные ячейки по числу объективов и каждая из них предназначена для изображения от соответствующего объектива.

Различают две разновидности этого вида фотосъемки: а) фотографирование одного и того же участка местности (многозональная фотосъемка); б) фотографирование различных участков местности, для чего перед объективами устанавливают зеркала или призмы, обеспечивающие отклонение связок проектирующих лучей и получение единого фотоснимка сфотографированного участка местности.

При щелевом фотографировании (рис. 3.5, в середине) полоса земной поверхности 1 непрерывно и последовательно проектируется при помощи поступательно перемещающегося фотообъектива 2 на непрерывно движущуюся в том же направлении фотопленку 3 через щель 4. Скорости перемещения объектива и фотопленки согласованы. При щелевом фотографировании изображение земной поверхности представляется не в виде отдельных кадров, а в виде сплошной ленты - непрерывной последовательностью изображений узких полос земной поверхности 1; закону центральной проекции соответствует только изображение узкой полосы местности, получаемое в плоскости щели 4 в некоторый момент времени.

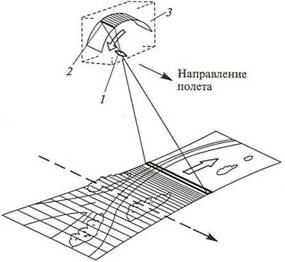

При панорамном фотографировании (рис. 3.5, 3.6) участок земной поверхности проектируется при помощи фотообъектива 1 и экспонирующей щели 2 на фотоматериал 3, при этом обеспечивается практически мгновенное последовательное проектирование участка местности на фотоматериал, что достигается, например, вращением фотообъектива или другими способами.

Рис. 3.6. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата:

1 — объектив; 2 - экспонирующая щель; 3 - фотопленка

В результате панорамного фотографирования получают отдельные полосы-панорамы, изображающие иногда земную поверхность от горизонта до горизонта.

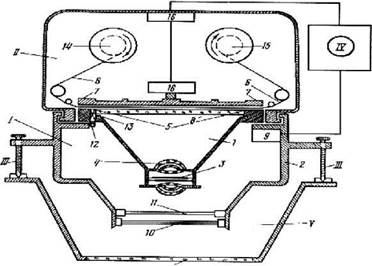

Кадровый аэрофотоаппарат имеет следующие основные узлы (рис. 3.7): съемочную камеру (фотокамеру) I, кассету II, аэрофотоустановку III и блок управления -командный прибор IV. Съемочная камера и кассета составляют фотокамеру, которая помещается в фотоотсеке V летательного аппарата.

В нижней части съемочной камеры АФА расположен объектив 3, между компонентами которого у большинства аппаратов размещен фотозатвор 4. Верхнее основание 5 корпуса съемочной камеры, обычно жестко скрепленное с объективом, является плоскостью прикладной рамки (прикладной рамкой).

К прикладной рамке в момент экспонирования прижимается светочувствительный слой фотоматериала 6, для чего имеется специальное выравнивающее устройство. Обязательными частями его являются прижимной стол 7 и выравнивающее стекло 8. В плоскости прикладной рамки АФА имеются координатные метки, которые фиксируются на каждом фотоснимке и определяют его координатную систему.

Г7

3.7. Устройство кадрового фотоаппарата:

I — съемочная камера; 2 — корпус камеры; 3 — объектив; 4 — фотозатвор; 5 — плоскость прикладной рамки;6 — фотоматериал; 7 — прижимной стол; 8 — выравнивающее стекло; 9 — механизм фотокамеры; 10 — защитное стекло; II — светофильтр; 12 — блок регистрирующих приборов; 13 — проектирующая линза; 14, 15 — сматывающая и разматывающая катушки; 16 — механизм кассеты; 17 — защитное стекло

На фотоснимках некоторых АФА фиксируются также контрольные метки, которые служат для учета искажений изображения, обусловленных деформаций фотоматериала и другими факторами. Контрольными метками служат обычно кресты, нанесенные с точностью порядка 2 мкм на поверхности выравнивающего стекла через 1-2 см или стеклянные масштабные линейки с метками через 1 см, размещенные вдоль сторон прикладной рамки.

На аэрофотоснимках регистрируются также сведения о времени полета и объекте фотографирования, типе АФА, его номер, фокусное расстояние, марка объектива, данные о показаниях приборов для определения элементов внешнего ориентирования снимков, номер кадра и др.

В некоторых АФА на снимках фиксируются изображения оптического клина, позволяющие оценить качество проявления, показания вакуума при использовании пневматических способов выравнивания, географические координаты точки фотографирования, курс носителя, угол сноса и др.

Дополнительная информация фиксируется специальными регистрирующими устройствами.

Размещается фотопленка в кассете. В ней производится ее перемотка и отмеривание по размеру кадра, выравнивание пленки в плоскость. В зависимости от толщины подложки кассета вмещает фотопленку длиной 60 или 120м.

Фотообъектив состоит из оптической и механической частей. Оптическая часть представлена закрепленными в корпусе линзами различной кривизны и формы, которые подбирают с целью получения оптического изображения с заданными свойствами. Механическая часть, затвора и диафрагма размещаются в межлинзовом пространстве объектива.

Для регулирования время выдержки (от 1/40 до 1/1000с и менее) экспонирования фотопленки служит затвор. Изменение выдержек происходит ступенчато (например, 1/125, 1/250, 1/500). В момент открытия затвора летательный аппарат и вместе с ним АФА перемещаются относительно снимаемой местности, что вызывает перемещение оптического изображения относительно аэрофотопленки. Это приводит к «смазу» фотографического изображения, уменьшающему его резкость и разрешающую способность снимка. «Смаз» из-за поступательного движения летательного аппарата уменьшается при уменьшении выдержки:

t = mσ доп / W,

где m - знаменатель масштаба снимка; σ доп - значение допустимого «смаза»; W - скорость летательного аппарата.

Но выдержка может быть уменьшена в определенных пределах. Для устранения или уменьшения «смаза» в некоторых типах АФА применяют компенсаторы сдвига изображения, с помощью которых в момент экспонирования устраняют перемещение оптического изображения относительно светочувствительного слоя. На качество изображения оказывают влияние, кроме «смаза» оптического изображения, вызванного линейным перемещением АФА, также угловые движения летательного аппарата и вибрационные сдвиги, вызываемые в основном вибрацией от работы двигателей летательных аппаратов.

Для изменения диаметра входного отверстия объектива и регулирования количество светового потока, проходящего через объектив, служит диафрагма. Чем больше диаметр диафрагмы, тем больше освещенность экспонируемой фотопленки. В практике для описания размера отверстия объектива используют величину, называемую его относительным отверстием:

1/ k = i / fk,

где i - диаметр входного отверстия; fk - фокусное расстояние.

Используют стандартные дискретные значения относительных отверстий объективов, знаменатели которых равны 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. Переход к соседнему индексу диафрагмы изменяет освещенность светочувствительного фотоматериала в 2 раза.

Основными характеристиками фотообъектива являются фокусное расстояние, дисторсия, разрешающая способность, угол поля изображения, светораспределение по полю изображения.

Фокусное расстояние fk объектива, или главное фокусное расстояние, - это расстояние от задней узловой точки объектива до главного фокуса. Через главный фокус перпендикулярно оптической оси проходит фокальная плоскость, в которой строится изображение и где располагается фотопленка. В АФА применяют объективы с фокусными расстояниями от 20...30 мм до нескольких метров. Фокусное расстояние и высота фотографирования H определяют масштаб фотографирования:

1/ m = fk / H,

где m - знаменатель масштаба фотографирования.

При неизменной высоте фотографирования чем больше фокусное расстояние, тем крупнее масштаб съемки. При аэросъемке лесов применяют обычно АФА с фокусными расстояниями объективов в пределах 10-30 см, при съемке из космоса - до 1м и более.

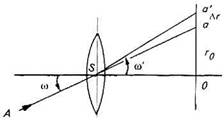

Важной характеристикой объективов АФА является их дисторсия (частный случай аберрации), которая приводит к нарушению связки проектирующих лучей, формирующих оптическое изображение. Нарушение связки лучей происходит за счет неодинакового преломления различно направленных проектирующих лучей ASa (рис. 3.8). Это вызывает неравномерное смещение точек (Лг) по полю снимка.

Рис. 3.8. Схема действия дисторсии

Геометрически дисторсия есть вектор, определяющий направление и размер смещения точки от ее идеального положения. Дисторсия может быть радиальной, имеющей направление к центру или от центра снимка, и тангенциальной, направление которой перпендикулярно радиальному. Ее определяют при фотограмметрическом исследовании по всей площади кадра АФА в дискретных точках. У различных типов объективов она варьирует от 0,002...0,005 мм до десятых долей миллиметра. В некоторых объективах дисторсия практически не искажает изображение. Такие объективы называют ортоскопическими. При компьютерной фотограмметрической обработке снимков вводятся поправки в положение точек изображения с учетом величины дисперсии.

Важной характеристикой объективов является их разрешающая способность, под которой понимают свойство воспроизводить раздельно оптическое изображение двух близко расположенных точек или линий, при ее определении используют штриховые и радиальные миры (см. рис.3.11). В центре снимка изображение имеет разрешающую способность больше, чем на краю. Поэтому при дешифрировании мелких деталей снимаемых объектов предпочтительнее использовать центральные части снимков. Падение разрешающей способности от центра к краю в длиннофокусных объективах незначительно. Имеются объективы, разрешающая способность которых не изменяется по полю изображения.

Характеристикой аэрофотообъективов, определяющей их фотометрические свойства, является светораспределение в плоскости снимка. Освещенность в фокальной плоскости АФА уменьшается от центра к краю. Функция светораспределения описывается законом Ламберта

Еβ = Ео cos n β,

где Еβ - освещенность в точках поля изображения; Ео - освещенность в центре поля изображения; n - коэффициент, равный 1, 2, 3, 4.

Из-за неравномерности светораспределения объекты одинаковой яркости при изображении их в центре или в краевой части снимка имеют различную оптическую плотность, а на цветных снимках - разный цвет.

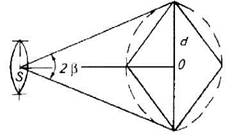

Образованный исходящими из задней узловой точки объектива лучами угол 2β и опирающимися на диагональ прикладной рамки АФА d называют углом поля изображения (рис.3.9). По его значению АФА подразделяют на узкоугольные (менее 15°), широкоугольные (более 60°) и нормальноугольные (15 - 60°).

Увеличение угла поля изображения увеличивает неравномерность светораспределения от центра к краю и уменьшает разрешающую способность снимка. В целях устранения неравномерности светораспределения в широкоугольных аппаратах, где она может быть значительной, напыливают объективы металлическим порошком, плотность слоя которого уменьшается от центра к краю.

Рис. 3.9. Поле и угол поля изображения

Аэрофотоаппарат устанавливают в аэрофотоустановку (АФУ), в которой он крепится на летательном аппарате. Она обеспечивает ориентирование (вручную или автоматически) АФА в заданном положении и уменьшает влияния вибрации. При производственных аэрофотосъемках применяют обычно гиростабилизирующие АФУ, снижающие влияния продольных и поперечных наклонений летательных аппаратов.

Для автоматического включения АФА через определенный интервал времени применяют электрические и оптикоэлектронные командные приборы (интервалометры). По электрическому сигналу с командного прибора выполняются перемотка пленки, взвод затвора, выравнивание пленки в плоскость, экспонирование (срабатывание затвора).

Управляют всем комплексом узлов фотоаппарата и синхронизацией их с другой специальной аппаратурой (например, с космической навигационной аппаратурой GPS) с пульта управления, находящегося на борту летательного аппарата с помощью бортового компьютера (при космических съемках - из центра управления полетом на Земле). Обеспечивается отображение на дисплее компьютера маршрута полета, разворотов, открытие затвора в заданной точке, запоминание координат точки, в которой не произошло экспонирование фотопленки и т. д. Новое поколение съемочного оборудования существенно повышает качество съемочных материалов.

Важнейшей деталью АФА, применяемых для аэрокосмических съемок, является светофильтр. Свойства светофильтра зависят от цвета и густоты (плотности) окраски, а также кратности. Цвет окраски определяет, какие лучи спектра пропускает и поглощает светофильтр, а густота - с какой интенсивностью (чем гуще окраска, тем сильнее поглощаются лучи). Кратность показывает, во сколько раз должна быть увеличена выдержка по сравнению с выдержкой при фотографировании без светофильтра.

Основные типы светофильтров, применяемых для аэрокосмических съемок, приведены в табл. 3.2.

Для исключения вредного влияния атмосферной дымки чаще применяют желтые светофильтры ЖС-18 и компенсационные, поглощающие коротковолновую часть спектра (до 450-500 нм) - фиолетовые и синие лучи.

Таблица 3.2

Типы светофильтров, применяемые при аэрокосмических съемках

| Тип светофильтра | Цвет | Зона поглощения (до нм) | Кратность |

| ЖС-12 | Желтый | 450 | 1,0 |

| ЖС-14 | Желтый | 470 | 1,2 |

| ЖС-18 | Желтый | 510 | 1,7 |

| ОС-12 | Оранжевый | 550 | 2,0 |

| ОС-14 | Оранжевый | 570 | 2,5 |

| КС-14 | Красный | 640 | 4,0 |

При фотографировании с высоты более 3000 м рекомендуют применять оранжевый светофильтр с зоной поглощения до 580 нм. При выделении информативных зон в комбинации с разными типами пленок используют оранжевые ОС-14 и красные КС-14 светофильтры.

Таблица 3.3

Техническая характеристика аэрофотоаппаратов

| Характеристики | Типы аэрофотоаппаратов | |||||||

| АФА-ТЭ | АФА-41 | АФА-42 | АФА- ТЭС | ТАФА- 10 | MRB | LMK | RMK TOP | |

| Фокусное расстояние, мм | 55; 70; 100;140; 200;350; 500 | 75; 100; 200 | 200; 500; 750; 1000 | 50; 70; 100 | 100 | 90; 152; 305; (115 210) | 152 | 153; 305 |

| Формат кадра, см | 18х18 | 18х18 | 30х30 | 18х18 | 18х18 | 23х23 (18х18) | 23х23 | 23х23 |

| Эффективная минимальная выдержка, с | 1/3001/400 | 1/700 | 1/500 1/800 | 1/7001/850 | 1/701/1000 | 1/1000 | 1/500 | 1/500 |

| Остаточная дисторсия, мкм | 200 | 100 | 300 | 10-50 | 10 | +6 (8-20) | 5-2 | 3 |

| Разрешающая способность (центр-край), -1 мм | 40-25 28-10 | 60-42 20-7 | 35-8 | 70-55 22-18 | 90-15 | 95-20 (40) | 250-65 | 90-15 |

| Наличие фотометрического серого клина | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |

Для аэрофотосъемки применяют различные аэрофотоаппараты. Основные технические характеристики кадровых аэрофотоаппаратов, наиболее широко применявшихся и применяющихся в практике отечественных аэрофотосъемок, в том числе и лесов, приведены в табл. 3.3. Начинает находить применение цифровая аэрофотосъемка с применением матричных электронных приемников излучения.

Фотографирование земной поверхности из космоса осуществляют с помощью кадровых, панорамных и щелевых фотоаппаратов. Съемки с ИСЗ гражданского назначения выполняют преимущественно кадровыми фотоаппаратами с размером кадра 180х180, 230х230, 300х300. Диапазон фокусных расстояний их колеблется от десятков миллиметров до 1 м и более. Если нужно получить обзорные снимки, используют широкоугольные камеры с короткофокусными объективами ( fK=30 -100 мм), для получения снимков повышенной детализации - камеры с длиннофокусными объективами ( fK = 200 - 1000 мм и более).

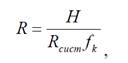

Разрешение на местности (R ) космических фотоизображений может колебаться в значительных пределах - от единиц до десятков и даже сотен метров. Оно определяется высотой орбиты Н, фокусным расстоянием объектива fk, разрешающей способностью системы (Rcucm) «объектив - пленка» (лин/мм):

Rcucm, в свою очередь, определяется из соотношения:

Разрешающая способность объектива Ro 6 современных фотоаппаратов, применяемых для космической съемки, лежит в основном в пределах 60-100 лин/мм для центра объектива и 40-80 лин/мм для его краев. Разрешающая способность фотопленок Яф„ составляет 100-200 лин/мм и зависит в основном от чувствительности пленки. Высокая разрешающая способность космических изображений позволяет увеличивать их в 4-5 и более раз без потери качества, обеспечивая извлечение максимума содержащейся в них информации.

Для фотографирования земной поверхности из космоса на КА «Ресурс-Ф» устанавливали фотоаппараты КФА-1000 (К-100), СА-М, К-20 и др.

Фотоаппарат КФА-1000 (К-100) снабжен объективом с fK = 1000 мм и имеет формат кадра 30х30 см. Со штатных высот полета (200-280 км) получают оригинальные фотоизображения в масштабах 1:200 000-1:280 000 на спектрозональных, реже на цветных с натуральной цветопередачей или черно-белых пленках, с разрешением на местности 5-10 м. Полоса захвата съемки до 81 км. Съемка производится с продольным перекрытием между кадрами около 60% и поперечным перекрытием 10-15%. Снимки могут быть увеличены до 10х и более или преобразованы в цифровую форму.

Фотоаппарат СА-М представляет собой блок из четырех фотоаппаратов, выполняющих съемку местности в четырех различных диапазонах. Фокусное расстояние объективов 300 мм, формат кадра 18х18 см. Масштаб изображений получаемых с высоты орбиты в 300 км - 1:1 000 000. Разрешение на местности переменное и в зависимости от высоты съемки и применяемых фотопленок может достигать 6 м. При съемке используют комбинацию из четырех из возможных шести спектральных диапазонов съемки, нм:

канал № 1 - 635-690; канал № 3 -515-565; канал № 5 - 580-800;

канал № 2 - 810-900; канал № 4 - 460-505; канал № 6 - 400-700.

Компенсация сдвига изображения, вызванного движением спутника по орбите, обеспечивается линейным перемещением прижимного стола. На кадрах четырех зон камеры в момент фотографирования впечатывается фотометрический клин шириной 6 мм, минимальная оптическая плотность 0,2. Тип применяемых фотопленок: Т-22, Т-27, СН-8, СН- 10, ЦН-3, ЦН-4, И-840, запас фотопленки (толщиной 90 мкм) в кассете 250 м, ширина полосы фотографирования 180 км. Съемки проводятся с продольным перекрытием около 60 %. Снимки имеют высокие геометрические параметры. По снимкам, полученным в различных зонах, может быть выполнен синтез изображений.

Фотоаппараты типа К-20. Размер кадра 18x18 см, фокусное расстояние 200 мм. С высоты рабочей орбиты спутника обеспечивается получение изображений земной поверхности в масштабах 1:1000000 - 1:1350000. На одном кадре снимается площадь порядка 40000 км2.

Три однотипных фотоаппарата К-20 могут служить для многозональной съемки, но могут работать и порознь, например, для съемки на разные типы пленок (черно-белую, спектрозональную, цветную с натуральной цветопередачей и т.п.). Светофильтры, устанавливаемые перед объективами, и используемые светочувствительные материалы позволяют регистрировать световые потоки в спектральных интервалах 500-600 нм, 600-700 и 700-900 нм. Разрешение изображений в зоне 600-700 нм -15 м, в зеленой и ближней инфракрасной зонах - 20-30 м, в зоне 700-900 нм - 25-35 м.

Фотоаппарат КАТЭ-140 имеет формат кадра 18х18 см, fK =140 мм. Разрешение снимков при высоте съемки в 200 км составляет около 50-70 м.

Многозональная камера МКФ-6 состоит из шести (МК-4 - из четырех) синхронизированных однотипных камер (размер кадра 55х81 мм, fK = 125 мм), объединенных в один блок, выполняет съемку одного и того же участка местности в шести (МК-4 - в четырех) зонах электромагнитного спектра (460-500; 520-560; 580-620; 640-680; 700-740 и 780-860 нм). Эти камеры обеспечивают получение высококачественных снимков с разрешением на местности 20-50 м.

На ДОС «Мир» и ДОС «Салют» эксплуатировался комплект съемочной фотоаппаратуры, в который входили стационарный фотоаппарат КАТЭ-140, многозональная аппаратура МКФ-6 и МСК-4 и переносные фотокамеры («Зенит», «Практика» и др.).

В США для фотографирования земной поверхности с ИСЗ «Шаттл» использовали топографические фотокамеры RMK -30/23 с размером кадра 23х23 см и fK = 305 и 610 мм, обеспечивающие получение с высоты 250 км снимков в масштабах около 1:800000 и 1:400000 с разрешением на местности 25-30 и 12-15 м, с полосой захвата на местности 180 и 90 км, а также широкозахватную топографическую камеру LFC с размером кадра 23х46 см и fK = 305 мм, обеспечивающую при съемке с высоты 250 км разрешение на местности 14 м на черно-белой и 25 м на цветной фотопленках. Ранее на американских ПКК и ИСЗ устанавливалась и длиннофокусная фотоаппаратура с fK = 1270 мм и 3 м.