Особенности субъективного, объективного обследования органов дыхания в норме и при патологии

ЛЕКЦИЯ №7

Особенности субъективного, объективного обследования органов дыхания в норме и при патологии

Qui bene dignoscit, bene curat./

Кто хорошо ставит диагноз, хорошо лечит.

План:

1. Особенности субъективного обследования органов дыхания.

2. Объективное обследование органов дыхания в норме и при патологии:

- осмотр;

- пальпация;

- перкуссия;

- аускультация.

1. Особенности субъективного обследования органов дыхания.

Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания - кашель, отхождение мокроты, боли в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка, кровохарканье, повышение температуры. Они были рассмотрены в предыдущей лекции.

Anamnesis morbi. В данном разделе следует выяснить, когда развилась болезнь, что ей предшествовало, как она развивалась, какое лечение применяли, что давало эффект, а что было неэффективным, переносимость лекарств и ряд других моментов, во многом зависящих от той болезни, диагностическая гипотеза о которой возникла у врача при выяснении жалоб больного. Более или менее подробно следует уточнять вопросы аллергической конституции, страхового анамнеза.

Anamnesis vitae. Целый ряд условий быта и труда могут стать факторами риска или прямой причиной развития легочных заболеваний. В связи с этим подробно выясняют, где больной проживает, сырая ли квартира, как отапливается, имеется ли вентиляция, каково материальное обеспечение. Очень важным фактором риска считают профессию больного. Люди, работающие под открытым небом (строители, работники сельского хозяйства), рабочие хладокомбинатов, горячих цехов предрасположены к развитию заболеваний легких. Работа на пылевых производствах (шахты, рудники) может способствовать развитию бронхитов и профессиональных заболеваний легких (антракоза, силикоза и др.). Ряд факторов кожевенных и меховых производств может стать причиной бронхиальной астмы.

Если возникает подозрение на туберкулез, то следует собрать тщательный эпидемиологический анамнез и выяснить в первую очередь следующее: наличие больных в семье и больных с неясными заболеваниями легких (постоянно покашливающих) среди окружающих, на производстве и т.д.

Очень важны сведения о курении. Курящие, как правило, страдают бронхитом («бронхит курильщика»), а последний - один из ведущих этиологических моментов в развитии острых бронхопневмоний, ХОБЛ. Кроме того, имеются данные, свидетельствующие о том, что в возрасте около 45 лет риск возникновения рака легкого у курящих в 50 раз больше, чем у некурящих.

2. Объективное обследование органов дыхания в норме и при патологии.

Осмотр

Общий осмотр. При общем осмотре больного оценивают его состояние, которое может быть удовлетворительным, например, у больного очаговой пневмонией или бронхитом. Состояние больного может быть средней тяжести или тяжёлым, например у больного крупозной пневмонией, абсцессом лёгкого. Положение больного с патологией органов дыхания обычно активное, но во время приступа бронхиальной астмы больной занимает вынужденное положение, приносящее облегчение – стараются стать у окна, несколько согнувшись вперед, опираясь руками о твердый предмет (подоконник, край стола), или сидят, опираясь руками о колени, край кровати. Такое положение облегчает мобилизацию вспомогательной дыхательной мускулатуры.

Затем оценивают сознание больного, его конституцию. При осмотре кожи оцени-вают её окраску (цианоз общий, цианоз губ, высыпания на коже (герпетические высыпания на губах и на крыльях носа при крупозной пневмонии). При осмотре конечностей обращают внимание на форму ногтей ("часовые стёкла") и пальцев рук и ног ("барабанные палочки"). Осматривая область шеи, обращают внимание на состояние вен шеи. У больных с лёгочной гипертензией (повышением кровяного давления в малом круге кровообращения) возможно их набухание. В это же время можно увидеть участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. У больных с декомпенсированным лёгочным сердцем часто выявляются периферические отёки ног, асцит.

Местный осмотр. Осматривая грудную клетку, определяют конституциональный тип. Форма грудной клетки у здорового человека и у многих больных с острой патологией органов дыхания нормостеническая (отношение передне-заднего размера к поперечному = 0,65 – 0,75). В норме грудная клетка имеет форму усеченного конуса. У больных с астенической формой грудной клетки отношение передне-заднего размера её к поперечному меньше, больных с гиперстенической формой - больше. При осмотре грудной клетки возможно обнаружение её патологических форм.

Для эмфизематозной (бочкообразной) грудной клетки характерно увеличение передне-заднего размера. Грудная клетка находится как бы в фазе максимального вдоха. Над- и подключичные ямки сглажены или выбухают. Отмечается почти горизонтальное положение рёбер, расширенные межреберные промежутки.

Для паралитической формы грудной клетки характерна асимметрия и атрофия мышц.

Рахитическая (куриная, килевидная) грудная клетка сужена в боковых направлениях, грудина несколько выступает вперёд.

Воронкообразная грудная клетка несколько уплощена спереди назад. Нижняя треть грудины вогнута внутрь. За такую форму её часто называли ранее "грудь сапожника", поскольку такую деформацию часто наблюдали у подростков-сапожников и объясняли ежедневным длительным давлением сапожной колодки.

Деформации грудной клетки (кифосколиотическаягрудная клетка) часто возникают и у больных с искривлениями позвоночника. Различают 4 варианта искривления позвоночника: кифоз – искривление назад, лордоз – искривление вперёд, сколиоз – искривление в боковом направлении, кифосколиоз – сочетанное искривление в передне-заднем и в боковом направлениях.

При осмотре можно выявить и асимметрию грудной клетки. Увеличение объема одной половины грудной клетки наблюдается при скоплении жидкости или воздуха в плевральной полости (экссудативный плеврит, пневмоторакс, пиопневмоторакс, гемоторакс, гидроторакс). При глубоком вдохе эта половина отстает от противоположной стороны.

Уменьшение объема одной половины грудной клетки может быть при:

- пневмосклерозе после перенесенных заболеваний легких;

- после оперативных вмешательств на легком;

- обтурационном ателектазе (спадение легкого при попадании инородного тела в крупный бронх, бронхогенном раке легких).

При глубоком вдохе запавшая половина грудной клетки резко отстает в акте дыхания.

Обязательно оценивают положение рёбер и их форму. У больных, страдавших в детстве рахитом можно увидеть чёткообразное расширение передних концов рёбер.

Осматривая больного, оценивают синхронность движений половин грудной клетки в акте дыхания, поскольку при многих заболеваниях лёгких, когда происходит одностороннее снижение эластической тяги лёгких, отмечается отставание поражённой половины трудной клетки в акте дыхания (например, при плеврите, ателектазе легкого).

Оценивают и положение лопаток. Возможно плотное прилегание, либо отставание одной их них (асимметрия движения) при дыхании. Во время осмотра грудной клетки обязательно оценивают и состояние межреберных промежутков – втяжение их или выбухание.

Объём дыхательной экскурсии грудной клетки измеряется с помощью сантиметровой ленты, накладываемой на грудную клетку на уровне лопаток сзади и сосков (у мужчин) спереди. Измерение окружности грудной клетки проводится при спокойном дыхании, на высоте максимального вдоха и при максимальном выдохе. Разница окружностей во время вдоха и выдоха называется максимальной дыхательной экскурсией (МДЭ). У здорового человека МДЭ = 7 - 8,5 см. Подсчёт частоты дыхательных движений проводится с помощью секундомера за 1 минуту. У здорового человека в состоянии покоя ЧДД = 16-20 в 1 минуту. Учащение дыхания (тахипноэ) наблюдается у здорового человека после физ. нагрузки, при нервном возбуждении (кратковременно). Патологическое учащение дыхания наблюдается при лихорадочном состоянии и различных заболеваниях легких вследствие спазма мелких бронхов или уменьшении дыхательной поверхности легких. Сочетание тахипноэ с поверхностным дыханием наблюдается при миозитах, сухом плеврите, переломе ребер.

Урежение дыхания (брадипноэ) отмечают вследствие угнетения функции дыхательного центра и может быть при опухолях мозга, кровоизлиянии в мозг, менингите, тяжелых инфекциях, интоксикациях, уремии.

Определяя ритм дыхательных движений (ритм дыхания), различают 2 формы периодического дыхания – Чейна - Стокса (нарастающе-убывающее по амплитуде с перерывами от секунд до минуты) и дыхание Биота (с перерывами в фазу минимальной амплитуды от нескольких секунд до полуминуты). Кроме того, выделяют диссоциированное дыхание Грокко (волнообразное, но без перерывов, без апноэ) и большое шумное дыхание Куссмауля (громкое медленное дыхание с ЧДД 6-10 в 1 минуту).

Различают типы дыхания – грудной (реберный) у женщин, брюшной (диафрагмальный) у мужчин, смешанный (чаще в норме у детей).

Пальпация. Пальпация грудной клетки включает в себя ориентировочную пальпацию, определение резистентности или ригидности грудной клетки и определение голосового дрожания.

Проводя ориентировочную пальпацию, выявляют, прежде всего болезненность грудной клетки. Затем оценивают состояние кожи и подкожной клетчатки (выявление подкожной эмфиземы), мышц (болезененость, уплотнения), костей (переломы, костные мозоли).

Определение резистентности или ригидности грудной клетки проводится лёгкими нажатиями (сдавливаниями) на грудную клетку у расслабившегося больного в 2 направлениях – спереди назад (на уровне нижнего края грудины) и с боков (на уровне нижних рёбер). В норме свободно удаётся вызвать смещение грудной клетки на 2 – 3 см. У больных с эмфиземой лёгких ригидность грудной клетки будет повышена и такое смещение не удаётся.

При определении голосового дрожания пальпаторно оценивают прохождение вибрации от голосовой щели к поверхности грудной клетки. В норме эта вибрация ощущается только в верхних отделах грудной клетки, а над нижними её отделами постепенно гасится воздушной массой лёгких. При уплотнении лёгочной ткани звуковая вибрация чётко ощущается над областью безвоздушного лёгкого, а при эмфиземе лёгких, когда воздушность лёгочной ткани резко повышена, звуковая вибрация резко ослабляется.

Перкуссия была предложена в 1761 г. венским врачом Ауэнбруггером. В 1808 г. французский врач Корвизар перевёл труд Ауэнбруггера на французский язык, и с того времени перкуссия стала применяться всеми врачами. В 1827 г. Пиорри ввёл в практику плессиметр. В дополнение к плессиметру в 1841 г. Винтрих предложил перкуссионный молоточек. В 1835 г. русским врачом Г.И. Сокольским была предложена перкуссия пальцем по пальцу. В настоящее время повсеместно используется перкуссия пальцем, без плессиметра и молоточка.

При этом левая рука (у правши!) накладывается на перкутируемую поверхность (пальцы её слегка раздвинуты) и кончиком 3 пальца правой руки (у правши!) наносится короткий удар по средней фаланге 3 пальца левой руки. При перкуссии по методике Образцова перкуторный удар наносится подушечкой указательного пальца правой руки, с силой соскальзывающего со среднего пальца, непосредственно по перкутируемой поверхности.

Перкуторные звуки различаются: по громкости или по силе, по продолжительности и высоте, по тимпаничности (барабан – тимпанон). Чем больше плотность, тем слабее громкость (сила) звука и выше его тембр. Высота звука находится в прямой зависимости от плотности (напряжения) тканей. Чем плотнее ткань, тем звук выше. Продолжительность звука находится в обратной зависимости от плотности ткани.

Различают виды перкуторного звука: ясный лёгочный, тупой или тихий (и притупленный), коробочный, тимпанический. При перкуссии лёгких используют следующие виды перкуссии: сравнительная и топографическая.

Сравнительную перкуссию проводят в симметричных точках грудной клетки, по передней (начиная от надключичной области до нижнего края лёгких), боковой (начиная от подмышечной ямки) и задней (начиная от надлопаточной области) поверхностям грудной клетки, обычно используя методику Сокольского.

Топографическая перкуссия выполняется по топографическим линиям на грудной клетке:

- справа – по окологрудинной, среднеключичной, передней подмышечной, средней подмышечной, задней подмышечной, лопаточной и околопозвоночной.

- слева – перкуссия проводится по тем же линиям, кроме окологрудинной и средне-ключичной, поскольку в этой зоне определяется тупость сердца.

При топографической перкуссии определяют положение нижнего лёгочного края, высоту стояния лёгких спереди (над ключицей) и сзади (над лопаткой), ширину полей Кренига проекция верхушек лёгких на передний край трапецевидной мышцы). Отметку найденных границ всегда делают по краю пальца в сторону ясного лёгочного звука. Затем перкуторно определяют подвижность нижнего лёгочного края. Справа она определяется по среднеключичной линии, по средней подмышечно линии и по лопаточной линии. Слева – по средней подмышечной и по лопаточной линиям. Вначале перкуторно находят положение нижнего края лёгких, затем просят больного сделать максимально глубокий вдох (при этом диафрагма опускается вниз), задержать дыхание и определяют положение нижнего лёгочного края на вдохе. Затем тоже выполняют при максимальном выдохе больного (диафрагма при этом поднимается вверх). Измеряют смещение нижних краёв лёгких по каждой линии вниз (на вдохе), вверх (на выдохе) и суммарные размеры по каждой из названных линий (дыхательная экскурсия нижнего лёгочного края). Следует обратить внимание, что обычно подвижность нижних лёгочных краёв максимальна по подмышечным линиям.

Нижние границы легких:

| Топографические линии | Правое легкое | Левое легкое |

| Парастернальная | Верхний край VI ребра | - |

| Среднеключичная | Нижний край VI ребра | - |

| Передняя подмышечная | VII ребро | |

| Средняя подмышечная | VIII ребро | |

| Задняя подмышечная | IX ребро | |

| Лопаточная | X ребро | |

| Околопозвоночная | На уровне остистого отростка XI грудного позвонка | |

Экскурсия нижнего легочного края по среднеключичной линии – 6 см, по средней подмышечной линии – 8 см, по лопаточной линии – 6 см. Высота стояния верхушек легких с обеих сторон – спереди на 3 см выше ключиц, сзади – на уровне остистого отростка СVII.

Аускультация (от латинского ausculto – выслушивание) - исследование самостоятельно возникающих в организме звуковых явлений. Она осуществляется путём прикладывания к поверхности тела человека уха или инструмента для выслушивания. В связи с этим различают аускультацию непосредственную и посредственную или опосредованную. Метод аускультации больных был предложен французским учёным Рене Лаэнеком в 1816 г., а описан и введён в медицинскую практику им же в 1819 г. Рене Лаэнек изобрёл и первый стетоскоп. Р. Лаэнек описал и дал для обозначения почти всех аускультативных феноменов: везикулярного дыхания, бронхиального дыхания, сухих и влажных хрипов, крепитации, шумов.

Аускультацию больного необходимо проводить в положении больного стоя или сидя и лёжа. В помещении должно быть тепло и тихо, так как при охлаждении тела возникает мышечная дрожь, которая может совершенно заглушить звуковые явления со стороны внутренних органов. При выслушивании нельзя сильно надавливать на фонендоскоп, ставить инструмент криво, двигать его или придерживать руками, так как всё это будет создавать дополнительные звуковые явления, мешающие выслушиванию больного. Дыхание больного должно быть ровным и спокойным, хотя, при необходимости, проводят аускультацию и при глубоком дыхании. Однако при этом необходимо помнить, что глубокое дыхание приводит к гипервентиляции лёгких и может вызвать головокружение и даже обморок.

Проводя аускультацию, нужно стоять спереди или сбоку, а иногда и чуть сзади от больного и вначале выслушивает переднюю поверхность лёгких, начиная с области верхушек. С этой целью фонендоскоп устанавливается в надключичных ямках, затем - под ключицами. Во время выслушивания больного необходимо следить за тем, чтобы его дыхание не попадало в лицо фельдшера, поэтому нужно повернуть голову больного в сторону. Затем предлагают больному поднять руки за голову и проводят аускультацию в симметричных точках по средне-подмышечным линиям до нижних границ лёгких. После этого нужно встать позади больного, попросить его слегка наклониться вперёд, скрестить руки на груди, положив ладони на плечи. При этом лопатки раздвигаются и открывают поля для выслушивания в межлопаточном пространстве. Сзади выслушивание проводят в надлопаточных областях, между лопатками и ниже их по лопаточным линиям до нижнего края лёгких. Переставлять фонендоскоп по вертикали сверху вниз следует на расстояние, не превышающее диаметра головки фонендоскопа. В этом случае будут выслушаны все участки лёгких.

Вообще же аускультацию проводят в тех же точках, что и при сравнительной перкуссии лёгких. Изучаются два - три полных дыхательных цикла (вдох и выдох) в каждой точке. Звуки, которые выслушиваются над лёгкими, разделяются на две большие группы: основные дыхательные шумы и побочные дыхательные шумы.

К основным дыхательным шумам относятся различные виды дыхания, из которых одни выслушиваются над нормальными лёгкими, а другие – при наличии в них патологических изменений.

К побочным дыхательным шумам относят звуки, которые образуются в лёгких сверх дыхания, нормального или патологического, и выслушиваются одновременно с ним – основной дыхательный шум (или вид дыхания) и побочный дыхательный шум – хрипы, шум трения плевры, крепитация, плевро- перикардиальный шум.

У здорового человека над лёгкими выслушиваются два вида дыхания – везикулярное и бронихиальное дыхание.

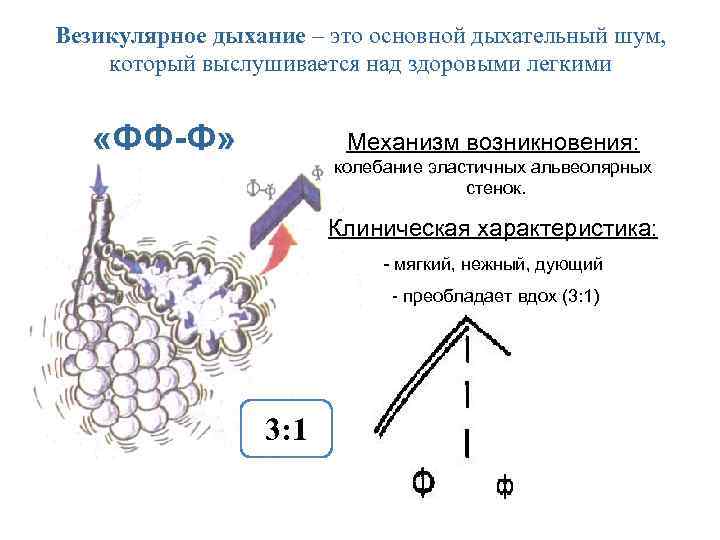

Везикулярное дыхание выслушивается над большей поверхностью лёгочной ткани. Это нежный дыхательный шум, напоминающий звук "ф", если произносить его, слегка втягивая в себя воздух. Везикулярное дыхание формируется при расправлении альвеол при поступлении в них воздуха в фазу вдоха и связано с напряжением эластических элементов альвеол. Поэтому его иногда называют альвеолярным. При везикулярном дыхании фаза вдоха длиннее и громче, выдох короче и тише. Слышимая фаза выдоха составляет примерно 1/3 от фазы вдоха.

Разновидностью везикулярного дыхания является пуэрильное дыхание, выслушиваемое у детей и подростков вследствие возрастных анатомических особенностей строения лёгочной ткани и тонкой грудной стенки. Это дыхание более резкое и громкое, чем дыхание взрослых людей. Оно слегка резонирует, выдох слышен яснее, чем у взрослых. Аналогичного характера дыхание, так называемое усиленное везикулярное дыхание, можно выслушать у лихорадящих взрослых людей.

В физиологических условиях везикулярное дыхание лучше выслушивается над передней поверхности грудной клетки ниже 2 ребра и латеральнее (кнаружи от) окологрудинной линии, в аксиллярных областях и ниже углов лопаток, то есть над большими массами альвеолярной ткани. В области верхушек лёгких, над нижними отделами лёгких везикулярное дыхание ослаблено, поскольку там объём альвеолярной ткани меньше.

Везикулярное дыхание может изменяться как в сторону усиления, так и ослабления. Это может быть связано с физиологическими и патологическими причинами.

- физиологическое усиление везикулярного дыхание отмечается у детей, у худощавых, людей с тонкой грудной клеткой, во время выполнения тяжёлой физической работы. Физиологическое ослабление везикулярного дыхания выслушивается у лиц с развитой мускулатурой, при ожирении. Оно может отмечаться и при поверхностном дыхании;

- патологическое усиление везикулярного дыхания может происходить как во время фазы вдоха, так и выдоха.

Усиление вдоха зависит от затруднения прохождения воздуха по мелким бронхам при их сужении за счёт спазма или отёка. Везикулярное дыхание, более грубое по характеру, при котором усилены обе фазы дыхания называется жёстким. Оно выявляется при резком и неравномерном сужении просвета бронхиол и мелких бронхов воспалительного или спастического характера.

Различают также саккадированное, или прерывистое, дыхание. Это везикулярное дыхание, фаза вдоха которого состоит из серии коротких прерывистых вдохов с короткими паузами между ними. Оно наблюдается при неравномерном сокращении дыхательных мышц, например за счёт дрожи в холодном помещении, нервной дрожи, рыдании, заболеваниях дыхательных мышц. Появление саккадированного дыхания над отдельным участком лёгкого свидетельствует о воспалительном процессе в мелких бронхах и чаще выявляется при туберкулёзе.

Патологическое ослабление везикулярного дыхания может наблюдаться при эмфиземе лёгких за счёт уменьшения общего количества альвеол в результате разрушения межальвеолярных перегородок, уменьшения эластичности стенок сохранившихся альвеол, которые теряют способность быстро растягиваться и давать достаточные колебания.

Ослабление везикулярного дыхания может отмечаться и при набухании альвеолярных стенок части лёгкого, уменьшении амплитуды их колебания в фазу вдоха. При этом отмечается не только ослабление, но и укорочение фаз вдоха и выдоха.

При образовании в воздухоносных путях механического препятствия, например, при опухоли, попадании инородного тела везикулярное дыхание также ослабляется. Оно ослабляется и при миозите, или воспалении, дыхательных мышц, воспалении межреберных нервов, ушибах и переломах рёбер, резкой слабости и адинамии больного. При утолщении плевральных листков, скоплении жидкости или воздуха в плевральной полости везикулярное дыхание резко ослабляется или вообще исчезает.

Во время заполнения альвеол воспалительным экссудатом при крупозной пневмонии везикулярное дыхание может вообще не выслушиваться. Оно может исчезать и при полной закупорке крупного бронха с развитием ателектаза, когда воздух не поступает в альвеолы.

Бронхиальное дыхание в норме выслушивается над ограниченными участками лёгких и воздухоносных путей. Оно формируется при прохождении воздуха через голосовую щель и по бронхиальному дереву распространяется к поверхности грудной клетки. Иногда его называют ларинго – трахеальным дыханием. Это грубый дыхательный шум, напоминающий громко произносимый звук "х". Поскольку в фазу выдоха голосовая щель уже, чем при вдохе, фаза выдоха при бронхиальном дыхании продолжительнее и грубее, чем фаза вдоха. Обычно здоровая лёгочная ткань как подушка или поролон заглушает бронхиальное дыхание. Поэтому над здоровыми лёгкими оно не слышно, за исключением области трахеи и гортани спереди, сзади в области остистого отростка 7-го шейного позвонка и в межлопаточной области на уровне 3-го и 4-го грудных позвонков.

В патологии бронхиальное дыхание над лёгочной тканью слышно только в тех случаях, когда альвеолы заполняются экссудатом, происходит уплотнение лёгочной ткани, хорошо проводящей звук от голосовой щели, а бронхи остаются свободными. Типичным примером такого появления бронхиального дыхания является вторая стадия крупозной пневмонии.

При образовании в лёгочной ткани гладкостенной полости (абсцесс, каверна, бронхоэктаз) соединённой с бронхом узкой щелью появляется разновидность бронхиального дыхания, называемая амфорическим (от слова «амфора») дыханием. Металлическое дыхание, как ещё одна разновидность бронхиального дыхания, выслушивается над большой полостью в лёгком с плотными стенками, при открытом пневмотораксе, когда в грудной стенке имеется сообщающееся в внешним воздухом отверстие.

Побочные дыхательные шумы: хрипы, крепитация, шум трения плевры.

Различают хрипы сухие и влажные. Они формируются при прохождении воздуха по бронхиальному дереву и слышны как в фазу вдоха, так и выдоха.

Сухие хрипы появляются при движении воздуха по бронхам, на слизистой которых имеется то или иное количество вязкого, густого секрета, а вследствие этого может возникать некоторое сужение просвета бронха или могут образовываться перемычки, перепонки. При движении воздуха по крупным и средним бронхам возникают низкочастотные звуки – басовые хрипы, а в мелких бронхах появляются высокочастотные свистящие, жужжащие звуки – дискантовые хрипы. Звучность и характер сухих хрипов меняются при покашливании.

По характеру сухие хрипы могут быть высокие и низкие или свистящие и гудящие или дискантовые и басовые. Сухие хрипы, особенно свистящие, могут быть слышны на расстоянии и без фонендоскопа.

Влажные хрипы по калибру могут быть мелкопузырчатые, среднепузырчатые, крупнопузырчатые. Зависит это от калибра бронхов, которые заполняет экссудат. Появляются хрипы при заполнении бронхов жидким секретом. Общим признаком всех влажных хрипов является их выслушивание в фазах вдоха и выдоха и изменчивость после покашливания. Звучные влажные хрипы образуются в бронхах, окружённых безвоздушной, уплотнённой лёгочной тканью, например при крупозной пневмонии, или в крупных гладкостенных полостях лёгких, окружённых плотным воспалительным валиком. Незвучные хрипы выслушиваются над бронхами, окружёнными нормально воздушной лёгочной тканью.

Крепитация образуется при расправлении спавшихся альвеол, содержащих незначительное количество жидкости. Различают воспалительную (indux, redux), ателектатическую (при обтурационном или компрессионном ателектазе), краевую, или crepitatio marginalis, застойную крепитацию. На слух звук крепитации напоминает хруст растираемого снега или звук, получаемый при растирании пучка волос над ухом. Она похожа на мелкопузырчатые влажные хрипы. Однако выслушивается крепитация только на высоте вдоха и не меняется при покашливании.

Шум трения плевры появляется у больных сухим плевритом. Шум трения плевры – звук, возникающий при трении листков плевры, на поверхности которых имеется небольшое количество вязкого экссудата. Он отличается от других побочных дыхательных шумов тем, что усиливается при надавливании фонендоскопом, слышен в обе фазы дыхания, не меняется после кашля.

Домашнее задание:

Литература:

Эльгаров, А.А. и др. Пропедевтика клинических дисциплин [Текст]: конспекты лекций / А.А. Эльгаров, Л.В. Эльгарова, А.М. Кардангушева. – Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2009. – Ч.1 – С. 23-27

Учебное видео для работы над темой:

1. Пальпация, перкуссия и аускультация грудной клетки

https://www.youtube.com/watch?v=gAsfwGdhrGU&t=154s

2. Дыхательные шумы: видео с примерами

https://www.youtube.com/watch?v=HwqoeYynYdA&t=206s

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы особенности субъективного обследования пациента с заболеванием дыхательной системы?

2. На что нужно обратить внимание при осмотре грудной клетки у пациента с заболеваниями дыхательной системы?

3. Охарактеризуйте дыхание Чейна – Стокса.

4. Перечислите виды перкуторного звука.

5. С какой целью проводится сравнительная перкуссия?

6. Укажите топографические линии на грудной клетке.

7. Как при помощи перкуссии определить подвижность нижнего легочного края?

8. Укажите перкуторные границы легких в норме

9. Перечислите основные и патологические дыхательные шумы.

10. Механизм образования влажных хрипов.

11. Укажите отличия шума трения плевры от других дыхательных шумов

Дайте ответы на вопросы теста, перейдя по ссылке

https://onlinetestpad.com/wmqnmb3lrcpjw