Поэтому после 1971 года, когда был отменен размен на золото долларов, политэкономы некоторое время вообще не замечали ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ С МИРОВЫМИ ДЕНЬГАМИ.

Но прошло тридцать лет, и сейчас мы можем вполне уверенно сказать, что август 1971 года не разрушил золотодевизного стандарта, как многие этого ожидали. Этот стандарт попросту стал идеальным, теоретически возможным, но практически недопустимым. Для многих явлений общественной жизни возможность — достаточное условие выполнения функций. И до 1971 года золотодевизный стандарт был, по сути дела, золотодолларовым, затем он стал фактически долларовым, не переставая быть в идеальном плане золотым.

Идеальный характер функционирования мировых денег проявился еще более отчетливо. «Общей идеей золота является не гинея (т.е. золотая монета), а любая монета, имеющая определенную стоимость и соответствующее ей внешнее оформление», — писал английский философ и экономист Джон Толанд еще в XVIII веке.

Три точки зрения на будущую международную валютную систему существует в западной экономической мысли, а соответственно и три группы ученых.

1. Первая группа стоит за реставрацию «чистого» золотого стандарта. Эти экономисты практически неприкрыто отстаивают интересы крупнейших международных банковских монополий — обладателей крупных золотых резервов. Реставраторы ограничиваются призывами, поскольку реальных путей действительного восстановления золотого стандарта не видно, а предлагаемые меры откровенно утопичны, например искусственное повышение мировой цены золота.

2. Вторая группа экономистов клеймит позором «дикость» и варварство реставраторов. Они многое могли бы заимствовать у К.Маркса, отношение которого к золотому стандарту тоже было отрицательным. Предположения этой группы полностью противоположны рекомендациям первой и состоят в том, чтобы сбить цену золота путем распродажи государственных резервов. Их аргумент: мир не пострадает, если золота вообще не будет.

Как выяснилось при распродаже золотых резервов МВФ, и эти экономисты подыгрывают тем же крупнейшим международным банкам, которые ухитрились скупить золото МВФ через подставных лиц. Эта идея принадлежала американским экономистам А.Лернеру и Г.Пинету, а еще один экономист из США Ф.Махлуп в 1960 г. предложил всем центральным банкам по договоренности снижать цену золота на 1% в квартал. Даже монетаристам такое предложение представляется нереальным. Они прекрасно знают: нет ничего в мире, что могло бы удержать банковскую монополию от спекуляции.

3. Наконец, третья группа — компромиссная. Она в конце концов и победила, предложив сформировать коллективную резервную единицу (КРЕ). Это предложение впервые выдвинул Р.Гриффин, который развивал идеи Дж.М.Кейнса о расширении клиринговых расчетов, не отвечая прямо на вопрос, что делать с золотом. К Р.Гриффину присоединились многие экономисты-кейнсианцы и неоклассики: Р.Харрод, Дж.Энджелл, М.Стемп, А.Дей. Для реализации идей Гриффина необходимо было бы организовать всемирный банк с полномочиями еще более широкими, чем у МВФ.

Из-за маловероятности успеха в этом начинании другая группа экономистов — сторонников компромисса — предложила вместо создания СУПЕРБАНКА просто усилить сотрудничество между центральными банками всех стран. Именно эти экономисты предложили коллективную резервную единицу как одну из форм сотрудничества ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ. Ею стала денежная единица МВФ, так называемые СДР (специальные права заимствования). Изначально 1 СДР = 1 доллар. Собственно и аббревиатурой СДР — спецправа заимствования — подразумевают заимствование, новое существование доллара. СДР не представлены какими-то купюрами.

3. 3. Неустойчивость обеспечения финансового рынка

Они безналичные расчетные единицы, предложенные специалистами международного валютного фонда в 1969 году и завоевавшие популярность в международных расчетах с 1976 года, после того, как энергетический кризис» 1974 года подорвал позиции доллара как стабильной валюты. Уже тогда стало ясно, что устойчивость финансовой системы существенно зависит от устойчивости энергетики. Сейчас курсы СДР, долларов и евродолларов изменяются самостоятельно.

Обеспеченность этих денежных знаков продуктами или изделиями далеко не регулярна. С 1967 года дензнаки обеспечены не золотым эквивалентом, а производственной структурой той или иной страны. При этом некоторые банковские круги получили возможность допечатывать денежные знаки бесконтрольно от населения. Таким образом получается «сверхдоход».

4. 4. Искусственный рост денежной массы

Вот пример ГЕНИАЛЬНОГО коммерческого творчества. Международный валютный фонд, Мировой банк и еще несколько банков используют печатные станки стран-семерки и печатают денежных знаков на десять процентов больше, чем совокупный продукт стран-семерки. Поскольку в условиях мировой торговли ни продать, ни купить без «устойчивой» валюты стран-семерки ничего нельзя, то весь мир вынужден обменивать свой продукт на «конвертируемую валюту».

В результате изобретательности творческой коммерческой мысли эти банкиры получают пять процентов мирового продукта в обмен на печатную продукцию. Ну до чего велик гений человеческого разума — издержки производства: на амортизацию печатных станков, на краску и бумагу, а результат… пять процентов мирового продукта!

Эти результаты могут быть проверены по хорошо известному открытому источнику: The Europa year book. A world survey. Europa Publcations Ltd. London.

Мы даем отсылку на те годы, когда формировалась концепция Устойчивого развития, одобренная ООН в 1987 г.

GNP

| 1972 | 1981 | 1983 | 1987 | 1988 | ||||||

| Англия | 145 | 4,0% | 510 | 4,2% | 506 | 3,40% | 593 | 3,9% | 730 | 4,09% |

| Италия | 107 | 2,9% | 391 | 3,2% | 358 | 2,91% | 597 | 3,9% | 765 | 4,29% |

| Канада | 97 | 2,7% | 276 | 2,2% | 300 | 2,44% | 390 | 2,5% | 437 | 2,45% |

| США | 1167 | 32% | 2946 | 24,0% | 3292 | 26,8% | 4486 | 29,3% | 4863 | 27,28% |

| Франция | 187 | 5,1% | 658 | 5,4% | 569 | 4,62% | 715 | 4,7% | 899 | 5,04% |

| ФРГ | 209 | 5,7% | 830 | 6,8% | 702 | 5,71% | 880 | 5,7% | 1131 | 6,34% |

| Япония | 248 | 6,8% | 1180 | 9,6: | 1204 | 9,79% | 1926 | 12,6% | 2576 | 14,45% |

| 7 стран | 2160 | 6791 | 6930 | 9587 | 11401 | |||||

| 59% | 55% | 56,35% | 63% | 55% | ||||||

| Мир | 3652 | 12279 | 12298 | 15330 | 18070 | |||||

Нетрудно видеть, что совокупный мировой продукт «растет» на 10% в год, что, по классической экономической теории, должно выражать «рост производительности труда». Совершенно очевидно, что растет не производительность труда, а денежная масса, не обеспеченная реальной мощностью. А вместе с денежной массой растет и искажение действительной картины мира. Идол заменяет идеал. Власть лишается возможности объективно оценивать долгосрочные последствия принимаемых решений.

Давно ушли в прошлое те времена, когда люди поклонялись деревянным или каменным истуканам. Последнее достижение цивилизации — печатный станок может обеспечить всех прекрасными литографиями Христа, Будды и любого Пророка... Этот же печатный станок обеспечивает каждого верующего и Кораном, и Библией, и Талмудом, и любым другим священным текстом любой конфессии.

Но не эти идеалы правят сегодня миром — миром правит другая продукция этого же печатного станка: крашенная бумага «денежных знаков» и «ценных бумаг».

Именно эта печатная продукция сегодня и является современным ИДОЛОМ, которому поклоняются. Шесть миллиардов человек, населяющих нашу планету, оказались заложниками печатного станка.

Техника современного идола весьма проста: семь стран «цивилизованного мира» имеют более пятидесяти процентов мирового продукта. Их банковская система печатает в год на 10% денежных знаков больше, чем величина их валового продукта. Вся связка валют претерпевает запланированную инфляцию в 5% в год. Но эта инфляция оплачивается «нецивилизованным миром» ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Двести долларов с «головы» каждого жителя планеты Земля — вот каков доход от близости к печатному станку.

5. 5. Об одном потенциальном источнике финансирования перемен

Общий мировой продукт (в долларовом исчислении) на указанное время составлял 20 триллионов долларов, а 5% этого продукта — 1 триллион долларов в год — есть тот «налог» на каждого жителя планеты, который платят последние за свою «нецивилизованность». Сравни дорогой читатель — ежегодный доход «рыцарей печатного станка» со скромными просьбами ООН и Президентов различных стран о выделении средств на неотложные нужды. Почему бы эти 5% не направить на реализацию проектов ООН по устойчивому развитию и защите окружающей среды.

Мы говорим о голоде, нищете и бедствиях миллиардов жителей нашей планеты. Мы говорим о «гуманитарной помощи» слаборазвитым странам, но не защищаем население нашей планеты от алхимии финансов.

Трудно отказаться от расчетов в привычной «валюте»: не надо с этим бороться и вызывать лишние проблемы. Нужно использовать механизм защиты от алхимии финансов, который мы рассмотрели в предыдущем разделе.

Пусть ВСЕ РАСЧЕТЫ продолжают делать в «долларах», но сама покупательная способность «доллара» изменяется: его покупательная способность должна оцениваться устойчивым обеспечением. Как было показано выше таким обеспечением может стать физическая величина квт-час — объективный измеритель перехода к устойчивому развитию.

Денежных знаков можно много напечатать, но раздать киловатт-часов больше, чем производится, не удастся никакому политику. Он их может только пообещать в будущем. Поэтому без объективного измерителя оценка идей с позиций их вклада в развитие общества становится невозможной и особенно, если речь идет о долгосрочных перспективах развития. Но именно с такой ситуацией мы и сталкиваемся, когда рассматриваем политические причины, тормозящие процесс перехода к устойчивому развитию общества как целого.

6. 6. Освобождение от нужды и свобода принуждать

Всякое развитие опирается на разумные идеи. И эти разумные идеи должны приводить к ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НУЖДЫ. Хотя среди наших оппонентов-соперников есть люди, которые исповедуют идею с в о б о д ы п р и н у ж д а т ь.

Свободе от нужды нужны всякие идеи, позволяющие удовлетворять общественную потребность, расходуя меньшее количество времени и энергии. Вот общее правило для одобрения идеи.

Ежегодный процент роста производительности труда (полезной мощности) есть то же, что и ежегодный процент на вложенный капитал.

Но тогда ВЛАСТЬ получает надежный критерий для одобрения или неодобрения идей, результат которых обязательно скажется в будущем и проявится в росте возможностей удовлетворять как неисчезающие, так и новые потребности общества.

7. 7. Идея устойчивого развития как политическая цель любого общества

Тогда идея Устойчивого развития может определяться как политическая цель общества независимо от форм его устройства и господствующих форм собственности.

По существу мы здесь опять встретились с тем же самым вопросом — отсутствием надежной меры стоимости в современной экономической теории.

Нерешенность этой проблемы является причиной искажения информации, необходимой для оценки долговременных последствий не только финансово-экономических и экологических, но и политических решений стратегического значения. Но теперь мы знаем, что такая мера существует, и чтобы еще раз убедиться в этом рассмотрим ее связь с наиболее крупными критическими периодами в истории Человечества.

8. 8. Уроки истории

За всё приходится платить. За сохранение неубывающего роста возможностей Человечество заплатило огромную цену — 4 миллиарда человек погибло в различных войнах и конфликтах.

За последние 5000 лет в истории человеческой цивилизации было всего 290 мирных лет. За это время произошло около 15 000 больших и малых войн, в которых погибло почти 4 млрд. человек. На стоимость ущерба, нанесенного человечеству в этих войнах, можно опоясать нашу планету обручем из золота шириной 200 м и толщиной 10 м.

Уже эти весьма общие данные позволяют сделать вывод о том, что войны являются одним из величайших бедствий в истории человечества, препятствием на пути устойчивого развития. Однако они являются фактом политической истории и неотъемлемой частью исторического процесса развития человеческой цивилизации. Существо задачи состоит в том, чтобы определить место войн в этом процессе, понять причины и возможные пути их предотвращения.

История общества от периода дикости и до наших дней представляет собой закономерный естественноисторический процесс сохранения роста потребления потоков свободной энергии (от 2500 ккал/сутки на человека в первобытном обществе до 250000 ккал/сутки на человека в настоящее время). На каждого человека как бы работают 100 невидимых рабов (К.Бещ, 1990).

По данным Е.Куна, 1 млн. лет назад ежедневное потребление энергии человеком составляло примерно 2500 ккал и было связано лишь с питанием. Начало использования огня подняло эту величину 100000 лет назад приблизительно до 4000 ккал на территории Европы. В примитивном скотоводческом обществе 5000 лет назад ежедневное потребление энергии на душу населения составляло уже около 12000 ккал. Развитие сельскохозяйственного общества позволило поднять величину потока энергии на душу населения к 1400 г. н. э. до 26000 ккал в день. В период промышленных революций (середина XIX в.) этот поток энергии составлял уже 70000 ккал в день, а в настоящее время — 250000 ккал/сутки.

Процесс роста всегда сопровождался конкурентной борьбой за лучшие условия существования, обеспеченные источниками мощности. В основе этой борьбы лежала неравномерность развития, обусловленная рассогласованием темпов роста. Эта неравномерность в темпах приводила к критическим периодам в отношениях ведущих государств мира — войнам, сопровождавшим ПЕРЕДЕЛ МИРА с целью перераспределения источников мощности в свою пользу.

Очень часто, рассуждая об изменениях в мировой обстановке, мы забываем, что в соответствии с законом сохранения энергии любое изменение в окружающем нас мире может произойти тогда и только тогда, когда на это изменение расходуется то или иное количество энергии. «Возможность» осуществить то или иное изменение в окружающем мире за заданное время определяется с одной стороны — этим необходимым расходом энергии, а с другой — величиной полезной мощности, то есть второй характеристикой, которая задает скорость выполнения данного изменения.

Сама же величина полезной мощности, выступающая в качестве «меры» возможности, представлена в двух лицах: как источник и как цель. Рост этой величины во времени может рассматриваться как «темп роста» возможности вызывать те или иные изменения в мире, и, в конечном счете, мерой изменения возможностей стран и их различных объединений, мерой возможностей цивилизаций.

В силу названного обстоятельства само понятие «могущества» и скорость его увеличения становятся доступными прямому контролю, а различие в темпах роста могущества и может служить мерой для измерения перемен в мировой обстановке.

9. 9. Критические периоды в естественно-историческом процессе. Связь с войнами

|

Если рассмотреть существование цивилизаций с точки зрения полезной мощности (их могущества) или потока свободной энергии, вовлеченной в определенный способ производства, то выяснится, что характер их развития проявляется иначе, чем у человечества в целом. Могущество цивилизации изменяется по логистической кривой. В этом процессе можно выделить пять этапов. Первые два — рождение и расцвет — характеризуются ростом полезной мощности системы. Третий — стагнация или застой — определяется сохранением уровня могущества. Этапы упадка и отмирания означают уменьшение потока свободной энергии, вовлеченной в доминирующий способ производства данной цивилизации, что приводит к её деградации и гибели (рис. 12.1). Это наглядно проявляется в периоды расцвета и упадка великих держав — лидеров конкретных цивилизаций. И все эти периоды сопровождали передел мира.

Рис. 12.1

Естественный закон исторического развития выполняется только на первых этапах. Переставшее соответствовать закону то или иное общество деградирует и гибнет. Однако Человечество в целом продолжает развиваться, и это развитие обеспечивается за счет дальнейшего роста полезной мощности. То есть, каждая новая цивилизация, зародившись еще в недрах старой, отличается в первую очередь тем, что обеспечивает более высокий темп и, в конечном счете, — более высокий уровень роста свободной энергии человечества. Именно это обстоятельство делает новую цивилизацию более прогрессивной, оно обеспечивает победу новой цивилизации над старой. При этом старая гибнет более быстрыми темпами, чем в случае, если бы отсутствовала конкуренция происходит перераспределение уже используемой человечеством энергии в пользу новой цивилизации, происходит передел мира.

|

Причем эта смена происходила не мгновенно, а через так называемый «критический период». Время существования тех или иных цивилизаций и критических периодов между ними сокращалось в процессе исторического развития (рис. 12.2), то есть имело место ускорение развития.

Рис. 12.2

Следовательно, исторический процесс качественно можно определить как ускоренную смену цивилизаций и особых промежуточных состояний — критических периодов. Примем эту структуру за основу и рассмотрим ее связь с войнами. Обычно из всех 15000 войн, имеющих место в истории цивилизации, выделяют порядка 20 крупнейших региональных и глобальных конфликтов. В этих войнах определялась международная обстановка своего времени, менялось, можно сказать, лицо мира. Участниками таких войн всегда были самые крупные и могущественные для своего времени и региона государства. Если теперь сопоставить данные о крупнейших войнах со шкалой исторического процесса, то можно увидеть, что критические периоды исторического процесса всегда сопровождались крупными войнами и связанным с ними переделом мира.

Анализ показал, что наиболее крупные войны в истории:

§ § связаны с критическими периодами в отношениях ведущих держав своего времени;

§ § критические периоды совпадают с переходными периодами смены господствующих парадигм и критериев развития;

§ § расстояние между критическими периодами сокращается.

Примеры:

IV тыс. лет до н. э. — смена первобытнообщинной формации.

Войны: Египетско-Хеттская, Митанни-Египетская, войны Александра Македонского.

IV—VIII век н. э. — смена рабовладельческой формации.

Римско-Персидские, Византийско-Персидские, Византийско-Арабские, Арабо-Франкские.

XVI—XIX век — смена феодальной формации.

Испано-Турецкие, Англо-Испанские, Колониальные войны, Наполеоновские войны.

10. 10. Определение критического периода

Критический период — это такое состояние отношений между конкурирующими системами, которое возникает в процессе их развития и характеризуется неустойчивым равновесием, «пересечением», то есть временным равенством мощностей этих систем. Он всегда означает борьбу или, иначе говоря, «естественный отбор» по критерию максимизации темпа роста потока свободной энергии. Одним из проявлений такой борьбы и являются крупнейшие войны.

11. 11. Условия «победы» и «поражения»

Равенство сил нисколько не исключает борьбы, а, наоборот, делает ее особенно острой. Эта острота борьбы в условиях неустойчивого равновесия была обусловлена чрезвычайно высокой ценой исхода этой борьбы. Победа или поражение — таков исход этой борьбы.

Для победы необходимо выполнение следующих условий:

1. 1. Соотношение должно быть больше единицы.

2. 2. Темпы роста возможностей новой системы должны быть выше темпов роста возможностей старой системы.

3. 3. Возможности новой системы должны возрастать, а возможности старой убывать.

Невыполнение хотя бы одного из этих условий приведет к тому, что новая система не сможет победить старую. Вся суть борьбы сводится к изменению этих трех условий в интересах той или иной социальной системы.

12. 12. Анализ международных конфликтов

Приведенный нами статистический анализ сорока международных конфликтов, имевших место за последние 150 лет, подтверждает сделанный вывод.

Для каждого конфликта была собрана информация по списку показателей, среди которых:

1) причины конфликта;

2) соотношение сил между участниками конфликта;

3) интересы участников конфликта;

4) тип политической обстановки в странах-участницах конфликта;

5) тип международного положения участников конфликта;

6) тип состояния отношений между участниками конфликта;

7) действия «инициатора» конфликта;

8) действия потерпевшей стороны конфликта;

9) действия ведущих держав;

10) действия по урегулированию конфликта;

11) последствия конфликта.

На основе проведенного анализа сделаны определенные выводы:

1. Не было ни одного конфликта, прямым или косвенным участником которого не была бы одна из ведущих держав мира.

2. Главными причинами возникновения конфликтов было посягательство страны-агрессора на источники мощности другого государства — 90% от всех возможных причин.

3. Страна не стремится вступить в конфликт, если темп роста ее полезной мощности на мировой арене не убывает с течением времени.

4. Страна стремится вступить в конфликт, если темп роста ее полезной мощности убывает с течением времени.

5. В 95% страна-инициатор либо терпела поражение, либо достигался компромисс.

13. 13. О переделе мира и мировые войны

В начале XX века казалось, что весь мир поделен и мировая экономика образует целостность, передел которой невозможен. Однако, в который уже раз мировые войны, пережитые Человечеством в XX веке, показывают, что поделенность мира всегда допускает его передел. И передел осуществляется при наступлении критического периода в отношениях ведущих держав мира.

|

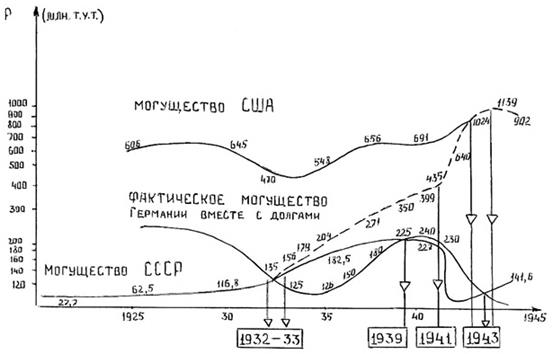

Полученный вывод хорошо иллюстрируется на примере второй мировой войны (рис. 12.3). Здесь видно, что взаимоотношения государств определяются соотношением могуществ и темпов их роста. Переломные моменты в этих взаимоотношениях определяются «пересечением», то есть временным равенством могуществ.

Рис 12.3. Рост могущества США—СССР—Германия перед Второй мировой войной

14. 14. Расстояние до критического периода

На состояние отношений между ведущими державами существенно влияет «расстояние до критического периода», определяемое соотношением мощностей и темпом их роста.

Отношения между ведущими державами улучшаются, если это «расстояние» увеличивается, — ухудшается — если «расстояние» уменьшается и остаются на прежнем уровне при сохранении расстояния до критического периода.

|

Проведенный в 1981 г. анализ отношений между СССР и США с 1920 по 1980 г. полностью подтвердил данный вывод. Расстояние до критического периода в их отношениях на 1960 г. составлял 150 лет, по состоянию на 1970 г. — 30 лет, а на 1980 г. составлял около 8—10 лет, то есть ускоренно сокращалось и к началу 90-х годов должно было обратиться в нуль, что могло породить глобальный конфликт (рис. 12.4, а, б).

а б

Рис. 12.4. Отношения между СССР и США: а) рост могущества за период с 1920 по 1980 гг. (полулогарифмический масштаб); б) изменение расстояния до критического периода

Распад Варшавского договора, а с ним и всего соц. лагеря, распад СССР в 1991 г. — это плата за предотвращение критического периода в отношениях ведущих держав мира и выход России в открытый мир.

Но прежде чем делать какие-либо выводы мы должны спросить: «Чем же все-таки расплатилась Россия: “деревянной печатной продукцией” или свободной энергией?»

Распад оказался очередным переделом политической карты мира — перераспределением направлений движения потоков свободной энергии в мировой системе.

Естественно, что в результате такого перераспределения полезная мощность России резко уменьшилась. Но такова цена, которую заплатила Россия и другие страны СНГ за вход в открытый мир надежд на лучшую жизнь и устойчивое развитие.