Физика математика.

м4.Распределение непрерывных.Непрерыв.величины принимают бесконечное число возможных значений в конечном,или в бесконечном интервалах изменения(время,масса,объем). Распределением случ.величины называется зависимость вер-ти ее появления от численных значений этой величины.Мат.ожидание имеет смысл среднего значения случ.величины.Для непрерывных случ.величин суммирование переходит в операцию интегрирования по всей области определения случ.величин,а вер-ть p(x)появления случ. Величины xi переходит в dp=pdx – вер-ть появления случ.величины в бесконечно малом интервале от x до х+dx,где a≤x≤b.в этом случае

Область определения случ.величин может представлять собой и беск.интервал -∞<x<+∞,тогда

Дисперсия описывает разброс случ.величин относительно мат.ож.В задачах с непрерывными случ.величинами дисперсия вычисляется по формуле

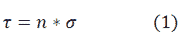

Физическая размерность дисперсии отличается от размерности случ.величины и ее мат.ож,поэтому помимо дисперсии часто используется характеристика,называемая средним квадратическим, σ=√D;физическая размерность среднего квадратичного совпадает с размерностью случ.величины и ее мат.ож.

м5.Бернулли.дискретные величины могут принимать конечное,счетное число случ.значений.(число людей в автобусе,возраст студента)Непрерыв.величины принимают бесконечное число возможных значений в конечном,или в бесконечном интервалах изменения(время,масса,объем). Закон распр.Бернулли (биномиальное распределение).Бином. распределению удовлетворяют дискретные целочисленные, неотрицательные случайные величины.Этим распределением описывается число ожид.событий,появляющихся в опытах с n независимыми испытаниями, в кот.ввсе ожид.соб-я характеризуются одинаковой вероятностью p.Формула:

Где величина n!,называемая n-факториал,равна произведению n×(n-1)×(-2)…2×1,а величина (n-m)!=(n-m)×(n-m-1)×(n-m-2)…2×1(Факториалы нуля и единицы считаются равными единице: 0!=1!=1)Данное распределение является линейчатым.Графически оно представляется набором вертикальных линий,число кот. равно m+1, а высота равна вероятности p(m) появления соответствующего числа m ожидаемых событий (включая случай,когда m=0)Опыт с подбрасыванием монеты.

м6.Пуассон дискретные величины могут принимать конечное,счетное число случ.значений.(число людей в автобусе,возраст студента)Непрерыв.величины принимают бесконечное число возможных значений в конечном,или в бесконечном интервалах изменения(время,масса,объем). Распеределению Пуассона удовлетворяют вер-ти появления заданного кол-ва редко происходящих случайных событий,наблюдаемых в серии из большого кол-ва независимых повторных опытов.Это распределение описывает дискретные,целочисленные неотриц.случ.величины,появляющиеся с вер-тью p,много меньшей единицы.формула:

где m-число ожид.соб-й,  (m)-вер-ть появления m искомых соб-й в серии из n независимых испытаний,μ-параметр распределения,совпадающий с мат.ож,причем μ=np,e-основание нат.логарифма.Дисперсия этого распределения совпадает с мат.ож.и также равна μ.При μ<10распределение несимметрично и имеет максимум, смещенный в сторону малых чисел.При увеличении μ оно становится всё более симметричным и стремится к нормальному распределению. Распределению Пуассона удовл.числа редких событий,происходящих в течение фиксированного интервала времени(вер-ти прохождения опред.кол-ва фоновых радиоактивных частиц в ед.времени через датчик дозиметра)

м8.Стандарт Стандартным норм.распределением называется норм.распр-е с мат.ож.0 и стандартным отклонением 1. Одной из важнейших задач,решаемых в рамках теории вер-тей и мат.статистики,явл. Определение интервала,в кот. случайная величина попадает с некоторой заданной вер-тью. Такая вер-ть наз.доверительной,а интервал наз. доверительным интервалом.Обычно в этих задачах рассматриваются только определенные, стандартные доверительные интервалы.Это позволяет избежать мат.вычислений,взяв известные из таблицдоверительные вер-ти для стандартных интервалов. Известны 3 станд.интервала,основанные на величине среднего квадратического для данного норм.распределения. 1)M-σ≤x≤M+σ(довер.вер-ть α≈68%) 2)M-2σ≤x≤M+2σ(довер.вер-ть α≈95%) 3)M-3σ≤x≤M+3σ(довер.вер-ть α≈99.7%)

м9.Генеральная совокупность-в мат.статистике это множество к-л однородных элементов,называемых выборкой.Число таких выделяемых элементов называется объемом выборки.Минимальным,статистически допустимым объемом выборки считается 3 элемента.Основными параметрами ген.сов.явл.мат.ож.и дисперсия входящих в нее величин. Выборка проводится с целью описания ген.сов.Если это описание является полным и корректным,то выборка называется репрезентативной.При анализе забол-ти детей,определенной возрастной группы,ген.сов. явл.данные осмотра всех детей датой возр.группы,а выборкой явл.данные,полученные в пределах одного района.

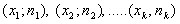

м11. Графические характеристики случайных величин. Гистограмма. Характеристики положения (мода, медиана, выборочная средняя).

Медиа́на (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.

Для наглядности строят различные графики статистического распределения, в частности, полигон и гистограмму.

Полигоном частот называют ломаную линию, отрезки которой соединяют точки (m)-вер-ть появления m искомых соб-й в серии из n независимых испытаний,μ-параметр распределения,совпадающий с мат.ож,причем μ=np,e-основание нат.логарифма.Дисперсия этого распределения совпадает с мат.ож.и также равна μ.При μ<10распределение несимметрично и имеет максимум, смещенный в сторону малых чисел.При увеличении μ оно становится всё более симметричным и стремится к нормальному распределению. Распределению Пуассона удовл.числа редких событий,происходящих в течение фиксированного интервала времени(вер-ти прохождения опред.кол-ва фоновых радиоактивных частиц в ед.времени через датчик дозиметра)

м8.Стандарт Стандартным норм.распределением называется норм.распр-е с мат.ож.0 и стандартным отклонением 1. Одной из важнейших задач,решаемых в рамках теории вер-тей и мат.статистики,явл. Определение интервала,в кот. случайная величина попадает с некоторой заданной вер-тью. Такая вер-ть наз.доверительной,а интервал наз. доверительным интервалом.Обычно в этих задачах рассматриваются только определенные, стандартные доверительные интервалы.Это позволяет избежать мат.вычислений,взяв известные из таблицдоверительные вер-ти для стандартных интервалов. Известны 3 станд.интервала,основанные на величине среднего квадратического для данного норм.распределения. 1)M-σ≤x≤M+σ(довер.вер-ть α≈68%) 2)M-2σ≤x≤M+2σ(довер.вер-ть α≈95%) 3)M-3σ≤x≤M+3σ(довер.вер-ть α≈99.7%)

м9.Генеральная совокупность-в мат.статистике это множество к-л однородных элементов,называемых выборкой.Число таких выделяемых элементов называется объемом выборки.Минимальным,статистически допустимым объемом выборки считается 3 элемента.Основными параметрами ген.сов.явл.мат.ож.и дисперсия входящих в нее величин. Выборка проводится с целью описания ген.сов.Если это описание является полным и корректным,то выборка называется репрезентативной.При анализе забол-ти детей,определенной возрастной группы,ген.сов. явл.данные осмотра всех детей датой возр.группы,а выборкой явл.данные,полученные в пределах одного района.

м11. Графические характеристики случайных величин. Гистограмма. Характеристики положения (мода, медиана, выборочная средняя).

Медиа́на (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.

Для наглядности строят различные графики статистического распределения, в частности, полигон и гистограмму.

Полигоном частот называют ломаную линию, отрезки которой соединяют точки  . Для построения полигона частот на оси абсцисс откладывают варианты . Для построения полигона частот на оси абсцисс откладывают варианты  , а на оси ординат – соответствующие им частоты , а на оси ординат – соответствующие им частоты  и соединяют точки и соединяют точки  отрезками прямых.

Полигон относительных частот строится аналогично, за исключением того, что на оси ординат откладываются относительные частоты отрезками прямых.

Полигон относительных частот строится аналогично, за исключением того, что на оси ординат откладываются относительные частоты  .

В случае непрерывного признака строится гистограмма, для чего интервал, в котором заключены все наблюдаемые значения признака, разбивают на несколько частичных интервалов длиной h и находят для каждого частичного интервала .

В случае непрерывного признака строится гистограмма, для чего интервал, в котором заключены все наблюдаемые значения признака, разбивают на несколько частичных интервалов длиной h и находят для каждого частичного интервала  – сумму частот вариант, попавших в i–й интервал.

Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которой служат частичные интервалы длиною h, а высоты равны отношению – сумму частот вариант, попавших в i–й интервал.

Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которой служат частичные интервалы длиною h, а высоты равны отношению  . Для построения гистограммы частот на оси абсцисс откладывают частичные интервалы, а над ними проводят отрезки, параллельные оси абсцисс на расстоянии (высоте) . Для построения гистограммы частот на оси абсцисс откладывают частичные интервалы, а над ними проводят отрезки, параллельные оси абсцисс на расстоянии (высоте)  . Площадь i–го прямоугольника равна . Площадь i–го прямоугольника равна  – сумме частот вариант i–о интервала, поэтому площадь гистограммы частот равна сумме всех частот, т.е. объему выборки. – сумме частот вариант i–о интервала, поэтому площадь гистограммы частот равна сумме всех частот, т.е. объему выборки.

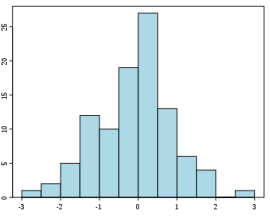

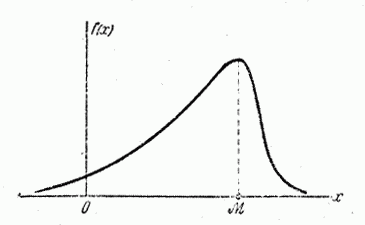

Модой случайной величины называется её наиболее вероятное значение. Термин «наиболее вероятное значение», строго говоря, применим только к прерывным величинам; для непрерывной величины модой является то значение, в котором плотность вероятности максимальна. Условимся обозначать моду буквой

Модой случайной величины называется её наиболее вероятное значение. Термин «наиболее вероятное значение», строго говоря, применим только к прерывным величинам; для непрерывной величины модой является то значение, в котором плотность вероятности максимальна. Условимся обозначать моду буквой  . На рис. 5.6.1 и 5.6.2 показана мода соответственно для прерывной и непрерывной случайных величин. . На рис. 5.6.1 и 5.6.2 показана мода соответственно для прерывной и непрерывной случайных величин.

Рис. 5.6.1

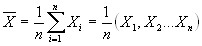

В качестве точечной оценки для “a” берут выборочную среднюю

Рис. 5.6.1

В качестве точечной оценки для “a” берут выборочную среднюю  Def: выборочной средней Def: выборочной средней  называется среднее арифметическое выборки. называется среднее арифметическое выборки.

(2) (2)

Теорема: выборочная средняя является состоятельной и несмещенной оценкоматематического ожидания Теорема: выборочная средняя является состоятельной и несмещенной оценкоматематического ожидания  .

Акустика.

а1.Мех волны.М.в.наз.механич.возмущения, распростр-ся в пространстве и несущие энергию.2 основных вида м.в:упругие – распространение упругих деформаций – и волны на поверхности жидкости.Упругие волны возникают благодаря связям между частицами среды,этот процесс распространяется в пространстве с конечной скоростью.Уравнение волны выражает зависимость смещения колеблющейся точки,участвующей в волновом процессе,от координаты ее равновесного положения и времени.Для волны,распространяющейся вдоль направления ОХ,эта зависимость записывается в общем виде:s=f(x,t) Если s и x направлены вдоль одной прямой,то волна продольная, если взаимно перпендикулярно-поперечные.Уравнение плоской волны позволяет определить смещение любой точки, участвующей в волновом процессе, в любой момент времени. s = A cos [ ω ( t - x / v )Аргумент при косинусе наз.фазой волны. Множество точек,имеющих одновременно одинаковую фазу,наз. фронтом волны. Скорость распространения фиксированной фазы колебаний называют фазовой. Скор.распространения фикс.фазы колебаний и есть ск.распр.волны.Групповая скорость используется,когда реальная волна не может быть представлена одним гармоническим уравнением, а явл.суммой группы синусоидальных волн. Длина волны-расстояние между двумя точками,фазы которых в один и тот же момент времени отличаются на 2π. Λ=Tv

а2.Эффект Доплера-изменение частоты волн,воспринимаемых наблюдателем(приемником волн),вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя. Эффект Д.можно использовать для определения движения тела в среде.Для мед.применений это имеет особое значение.Э.Д.используется для определения скорости кровотока,скорости движения клапанов и стенок сердца(доплеровская эхокардиография) и других органов.

а3. Звук.Звуковые колебания и волны-частный случай механических колебаний и волн.Принято различать след.звуки:тоны,шумы,звуковые удары.тоном называется звук,являющийся периодическим процессом.Если процесс гармонический,то тон называется простым(чистым), ангармоническому колебанию соответствует сложный тон. Шумом называется звук,отличающийся сложной неповторяющейся временной зависимостью. Звуковой удар-это кратковременное звуковое воздействие(хлопок,взрыв)Звуковое давление p зависит от скорости v колеблющихся частиц среды. .

Акустика.

а1.Мех волны.М.в.наз.механич.возмущения, распростр-ся в пространстве и несущие энергию.2 основных вида м.в:упругие – распространение упругих деформаций – и волны на поверхности жидкости.Упругие волны возникают благодаря связям между частицами среды,этот процесс распространяется в пространстве с конечной скоростью.Уравнение волны выражает зависимость смещения колеблющейся точки,участвующей в волновом процессе,от координаты ее равновесного положения и времени.Для волны,распространяющейся вдоль направления ОХ,эта зависимость записывается в общем виде:s=f(x,t) Если s и x направлены вдоль одной прямой,то волна продольная, если взаимно перпендикулярно-поперечные.Уравнение плоской волны позволяет определить смещение любой точки, участвующей в волновом процессе, в любой момент времени. s = A cos [ ω ( t - x / v )Аргумент при косинусе наз.фазой волны. Множество точек,имеющих одновременно одинаковую фазу,наз. фронтом волны. Скорость распространения фиксированной фазы колебаний называют фазовой. Скор.распространения фикс.фазы колебаний и есть ск.распр.волны.Групповая скорость используется,когда реальная волна не может быть представлена одним гармоническим уравнением, а явл.суммой группы синусоидальных волн. Длина волны-расстояние между двумя точками,фазы которых в один и тот же момент времени отличаются на 2π. Λ=Tv

а2.Эффект Доплера-изменение частоты волн,воспринимаемых наблюдателем(приемником волн),вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя. Эффект Д.можно использовать для определения движения тела в среде.Для мед.применений это имеет особое значение.Э.Д.используется для определения скорости кровотока,скорости движения клапанов и стенок сердца(доплеровская эхокардиография) и других органов.

а3. Звук.Звуковые колебания и волны-частный случай механических колебаний и волн.Принято различать след.звуки:тоны,шумы,звуковые удары.тоном называется звук,являющийся периодическим процессом.Если процесс гармонический,то тон называется простым(чистым), ангармоническому колебанию соответствует сложный тон. Шумом называется звук,отличающийся сложной неповторяющейся временной зависимостью. Звуковой удар-это кратковременное звуковое воздействие(хлопок,взрыв)Звуковое давление p зависит от скорости v колеблющихся частиц среды.  =ρc,где p-плотность среды,с-скорость волны в среде. Произведение ρc называют удельным акустическим импедансом,для плоской волны его называют также волновым сопротивлением. Волновое сопротивление-важнейшая характеристика среды,определяющая условие отражения и преломления волн на ее границе.

а4.Объективные хар-ки звука.Т.к.звук(волна) включает в себя колебательное движение,то хар-ками зв.явл.все хар-ки колебаний(амплитуда,частота)Кроме того,для волн есть свои специфические хар-ки. Скорость волны-величина,равная отношению расстояния,на кот.распространилась длина волны ко времени,за которое это произошло.Длина волны-расстояние,на кот.распространяется волна за один период. Интенсивность волны(плотность потока энергии волны)-величина,равная отношению переносимой волной энергии ко времени и к площади,через которую эта энергия перенесена.

а9.Число Рейнольдса определяет характер течения жидкости по трубе,зависящий от св-в жидкости,скорости ее течения, размеров трубы. =ρc,где p-плотность среды,с-скорость волны в среде. Произведение ρc называют удельным акустическим импедансом,для плоской волны его называют также волновым сопротивлением. Волновое сопротивление-важнейшая характеристика среды,определяющая условие отражения и преломления волн на ее границе.

а4.Объективные хар-ки звука.Т.к.звук(волна) включает в себя колебательное движение,то хар-ками зв.явл.все хар-ки колебаний(амплитуда,частота)Кроме того,для волн есть свои специфические хар-ки. Скорость волны-величина,равная отношению расстояния,на кот.распространилась длина волны ко времени,за которое это произошло.Длина волны-расстояние,на кот.распространяется волна за один период. Интенсивность волны(плотность потока энергии волны)-величина,равная отношению переносимой волной энергии ко времени и к площади,через которую эта энергия перенесена.

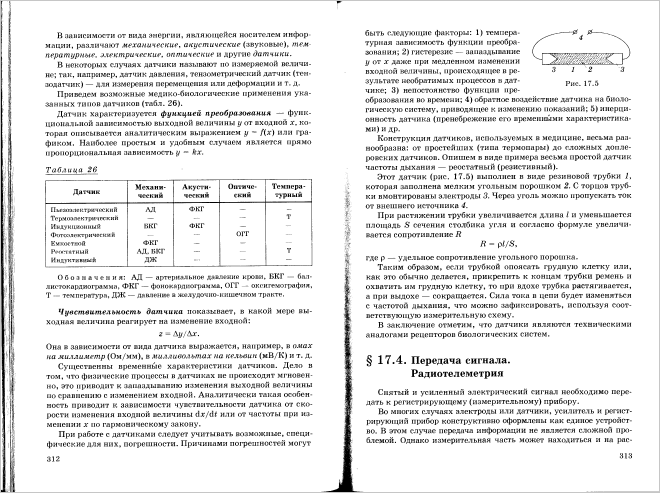

а9.Число Рейнольдса определяет характер течения жидкости по трубе,зависящий от св-в жидкости,скорости ее течения, размеров трубы.  ,где ,где  -плотность жидкости,D- диаметр трубы.Если число Р.больше некоторого критического, то движ.жидкости турбулентное.Т.к.числоР.зависит от вязкости и плотности жидк,то удобно ввести их отношение,называемое кинематической вязкостью v=η/ρ Единицей кинем.вязкости является -плотность жидкости,D- диаметр трубы.Если число Р.больше некоторого критического, то движ.жидкости турбулентное.Т.к.числоР.зависит от вязкости и плотности жидк,то удобно ввести их отношение,называемое кинематической вязкостью v=η/ρ Единицей кинем.вязкости является  .Кинем.вязкость полнее, чем динамическая, учитывает влияние внутр.трения на характер течения жидк.или газа.

а10.Формула Стокса.В основе метода лежит формула д/силы сопрот.,возникающая при движдении шарика в вязкой жидк,полученная Стоксом:Fc=6πηVr.Чтобы косвенно опред.коэф.вязкости,рассмотрим равномерное движ.шарика в вязк.жидк.и применим условие равномерного движ:векторная сумма всех сил,действующ.на шарик mg+Fa+Fст= 0 Теперь выразим силу тяж и силу Арх через известные величины mg=ρт*V*g=ρт*4/3π .Кинем.вязкость полнее, чем динамическая, учитывает влияние внутр.трения на характер течения жидк.или газа.

а10.Формула Стокса.В основе метода лежит формула д/силы сопрот.,возникающая при движдении шарика в вязкой жидк,полученная Стоксом:Fc=6πηVr.Чтобы косвенно опред.коэф.вязкости,рассмотрим равномерное движ.шарика в вязк.жидк.и применим условие равномерного движ:векторная сумма всех сил,действующ.на шарик mg+Fa+Fст= 0 Теперь выразим силу тяж и силу Арх через известные величины mg=ρт*V*g=ρт*4/3π  *g Fа=ρж*V*g=ρж*4/3π *g Fа=ρж*V*g=ρж*4/3π  *g Приравнивая величины mg=Fa+Fст получаем выражение для вязкости.η=2/9*g*(ρт-ρж)*r²/V=2/9*g*( *g Приравнивая величины mg=Fa+Fст получаем выражение для вязкости.η=2/9*g*(ρт-ρж)*r²/V=2/9*g*(  *r²*t/L Непосредственно измеряется r по диаметру,L-путь шарика в жидк,t-время прохождения пути.Ход опыта:трижды измеряем микрометром d шарик.1-3 вычисляем ср.знач d.Опускаем шар.в сосуд,изм.время прохожд.шариком расстояние между метками А и В. Вычисляем вязкость жидкости.

а11.Оствальд.Для измерения вязкости жидк.спом.визкозиметра Оств.измерим времена вытекания эталонной и исследуемой жидк.и при расчетах вязк.учтем плотности этих жидк. Определим например концентрац.спиртового р-ра. Эталонная жидк.-вода.измерим время ее истечения из визк.оств.далее берем некоторые известные концентрации спиртового р-ра – измеряются времена истечения такого же их объема.Зная кинем. вязк.воды ν= *r²*t/L Непосредственно измеряется r по диаметру,L-путь шарика в жидк,t-время прохождения пути.Ход опыта:трижды измеряем микрометром d шарик.1-3 вычисляем ср.знач d.Опускаем шар.в сосуд,изм.время прохожд.шариком расстояние между метками А и В. Вычисляем вязкость жидкости.

а11.Оствальд.Для измерения вязкости жидк.спом.визкозиметра Оств.измерим времена вытекания эталонной и исследуемой жидк.и при расчетах вязк.учтем плотности этих жидк. Определим например концентрац.спиртового р-ра. Эталонная жидк.-вода.измерим время ее истечения из визк.оств.далее берем некоторые известные концентрации спиртового р-ра – измеряются времена истечения такого же их объема.Зная кинем. вязк.воды ν=  вычислим кинем.вязкости р-ров. построим график завис-ти νот С.в пределах погрешности изм. этот график должен получиться линейным.После этого измерим кинем.вязк.р-ра неизв.конц.По графику находим саму концентрацию.Формула для вычисления вязкости: ν(иссл.)= вычислим кинем.вязкости р-ров. построим график завис-ти νот С.в пределах погрешности изм. этот график должен получиться линейным.После этого измерим кинем.вязк.р-ра неизв.конц.По графику находим саму концентрацию.Формула для вычисления вязкости: ν(иссл.)=  *ν(эт)

а12.ПуазейльФормула П.для объемной и линейной скорости. Q= *ν(эт)

а12.ПуазейльФормула П.для объемной и линейной скорости. Q=  -разность давл.Если представить объемную скорость через V и t,то -разность давл.Если представить объемную скорость через V и t,то  . Т.о,объемная и линейная скорости зависят от вязкости обратно пропорционально. З-н П. работает только при ламинарном течении и при условии,что длина трубки превышает длину начального участка,необходимую для развития ламинарного течения в трубке.Гидр.сопр-сопр.движения жидк.по трубкам, обусловленное их вязк.Гид.соп.тем больше чем больше вязкость,длина трубы и меньше площадь попереч.сечения. . Т.о,объемная и линейная скорости зависят от вязкости обратно пропорционально. З-н П. работает только при ламинарном течении и при условии,что длина трубки превышает длину начального участка,необходимую для развития ламинарного течения в трубке.Гидр.сопр-сопр.движения жидк.по трубкам, обусловленное их вязк.Гид.соп.тем больше чем больше вязкость,длина трубы и меньше площадь попереч.сечения.  э1. 1)Закон Ома для переменного тока и напряжения. Реактивное сопротивления электрического конденсатора и катушки индуктивности. Зависимость от частоты.

Зако́нО́ма — физический закон, определяющий связь между Электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника.

Электродвижущая сила (ЭДС) — физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока.

Закон Ома для переменного тока будет иметь такой вид:

I=U/Z

I — ток в электрической цепи

U — Напряжение

Z — Комплексное сопротивление

Последовательный колебательный контур является простейшей резонансной (колебательной) цепью. Состоит последовательный колебательный контур, из последовательно включенных катушки индуктивности и конденсатора. При воздействии на такую цепь переменного (гармонического) напряжения, через катушку и конденсатор будет протекать переменный ток, величина которого вычисляется по закону Ома: I = U / ХΣ , где ХΣ - сумма реактивных сопротивлений последовательно включенных катушки и конденсатора (используется модуль суммы).

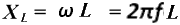

Для освежения памяти, вспомним как зависят реактивные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности от частоты приложенного переменного напряжения. Для катушки индуктивности, эта зависимость будет иметь вид:

э1. 1)Закон Ома для переменного тока и напряжения. Реактивное сопротивления электрического конденсатора и катушки индуктивности. Зависимость от частоты.

Зако́нО́ма — физический закон, определяющий связь между Электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника.

Электродвижущая сила (ЭДС) — физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока.

Закон Ома для переменного тока будет иметь такой вид:

I=U/Z

I — ток в электрической цепи

U — Напряжение

Z — Комплексное сопротивление

Последовательный колебательный контур является простейшей резонансной (колебательной) цепью. Состоит последовательный колебательный контур, из последовательно включенных катушки индуктивности и конденсатора. При воздействии на такую цепь переменного (гармонического) напряжения, через катушку и конденсатор будет протекать переменный ток, величина которого вычисляется по закону Ома: I = U / ХΣ , где ХΣ - сумма реактивных сопротивлений последовательно включенных катушки и конденсатора (используется модуль суммы).

Для освежения памяти, вспомним как зависят реактивные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности от частоты приложенного переменного напряжения. Для катушки индуктивности, эта зависимость будет иметь вид:

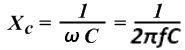

Из формулы видно, что при увеличении частоты, реактивное сопротивление катушки индуктивности увеличивается. Для конденсатора зависимость его реактивного сопротивления от частоты будет выглядеть следующим образом:

Из формулы видно, что при увеличении частоты, реактивное сопротивление катушки индуктивности увеличивается. Для конденсатора зависимость его реактивного сопротивления от частоты будет выглядеть следующим образом:

В отличии от индуктивности, у конденсатора всё происходит наоборот - при увеличении частоты, реактивное сопротивление уменьшается.

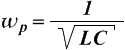

Что касается самой резонансной частоты, то она может быть вычислена при помощи формулы Томсона, которую мы можем вывести из формул реактивных сопротивлений катушки индуктивности и конденсатора, приравняв их реактивные сопротивления друг к другу:

В отличии от индуктивности, у конденсатора всё происходит наоборот - при увеличении частоты, реактивное сопротивление уменьшается.

Что касается самой резонансной частоты, то она может быть вычислена при помощи формулы Томсона, которую мы можем вывести из формул реактивных сопротивлений катушки индуктивности и конденсатора, приравняв их реактивные сопротивления друг к другу:

Резонансной частотой контура называют такую частоту, на которой сопротивление контура имеет чисто активный (резистивный) характер.Условие резонанса - это равенство величин реактивных сопротивлений катушки индуктивности и ёмкости.

2)Полное сопротивление (импеданс) в электрических схемах, содержащих емкостные и резистивные катушки индуктивности. Зависимость от частоты

Электри́ческийимпеда́нс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.

Абсолютная величина (модуль) электрического импеданса определяется выражением

Полная цепь переменного тока - это цепь из генератора, а также R, C, и L

элементов, взятых в разных сочетаниях и количествах.

Для разбора проходящих в электрических цепях процессов используют полные

последовательные и параллельные цепи.

Последовательная цепь - это такая цепь, где все элементы могут быть

соединены последовательно, один за другим.

В параллельной цепи R, C, L элементы соединены параллельно.

Особенности полной цепи:

1.Соблюдается закон Ома

2.Полная цепь оказывает переменному току сопротивление. Это сопротивление

называется полным (мнимым, кажущимся) или импедансом.

3.Импеданс зависит от сопротивления всех элементов цепи, обозначается Z и

вычисляется не простым, а геометрическим (векторным) суммированием. Для

последовательно соединенных элементов формула импеданса имеет следующее

значение:

Z=корень(R2+(XL-Xc)2)

здесь:

Z - импеданс последовательной цепи,

R - активное сопротивление,

XL – индуктивное и XC – ёмкостное сопротивление,

L - индуктивность катушки (генри),

C - ёмкость конденсатора (фарад).

импеданс изменяется с изменением частоты

тока, на котором проводится измерение: при увеличении частоты реактивная составляющая импеданса уменьшается. Зависимость импеданса от частоты тока называется дисперсией импеданса.

Изменение импеданса с частотой обусловлено также зависимостью поляризации от периода Т переменного тока. Если время, в течение которого

электрическое поле направлено в одну сторону (Т/2), больше времени релаксации τ какого-либо вида поляризации, то поляризация достигает своего наибольшего значения, и до тех пор, пока T/2>τ, эффективная диэлектрическая проницаемость и проводимость объекта не будут изменяться с частотой. Если же при увеличении частоты полупериод T/2 переменного тока становится меньше времени релаксации, то поляризация не успевает достигнуть своего максимального значения. После этого диэлектрическая проницаемость начинает

уменьшаться с частотой, а проводимость - возрастать.

Э4. Токовый монополь. Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде.

Токовый монополь

− Сверхпроводник первого рода. 1 2 3

− Сверхпроводник второго рода

− Изолятор.

Электрический ток от положительного электрода течёт по внешней цилиндрической оболочке 1 и возвращается к минусовому электроду по стержню 2. Магнитное поле обратного тока заперто во внутренней полости цилиндра 3 и для внешнего наблюдателя – не существует.

Может применяться для ускорения, или торможения, космических аппаратов в магнитном поле планеты. При торможении токовый монополь будет генерировать электрическую энергию, что позволит задействовать электроракетные двигатели и, таким образом, увеличить силу торможения.

В вакууме или в идеальном изоляторе электрический диполь может сохраняться сколь угодно долго. Однако в реальной ситуации (электропроводящая среда) под действием электрического поля диполя возникает движение свободных зарядов и диполь либо экранируется, либо нейтрализуется.

Можно к диполю подключить источник напряжения, иными словами, клеммы источника нацряжения представить как диполь. В этом случае, несмотря на наличие тока в проводящей среде, диполь будет сохраняться. Резистор R1 является эквивалентом сопротивления проводящей среды, E — ЭДС источника, г — его внутреннее сопротивление.

На основании закона Ома для полной цепи

Резонансной частотой контура называют такую частоту, на которой сопротивление контура имеет чисто активный (резистивный) характер.Условие резонанса - это равенство величин реактивных сопротивлений катушки индуктивности и ёмкости.

2)Полное сопротивление (импеданс) в электрических схемах, содержащих емкостные и резистивные катушки индуктивности. Зависимость от частоты

Электри́ческийимпеда́нс (комплексное сопротивление, полное сопротивление) — комплексное сопротивление двухполюсника для гармонического сигнала.

Абсолютная величина (модуль) электрического импеданса определяется выражением

Полная цепь переменного тока - это цепь из генератора, а также R, C, и L

элементов, взятых в разных сочетаниях и количествах.

Для разбора проходящих в электрических цепях процессов используют полные

последовательные и параллельные цепи.

Последовательная цепь - это такая цепь, где все элементы могут быть

соединены последовательно, один за другим.

В параллельной цепи R, C, L элементы соединены параллельно.

Особенности полной цепи:

1.Соблюдается закон Ома

2.Полная цепь оказывает переменному току сопротивление. Это сопротивление

называется полным (мнимым, кажущимся) или импедансом.

3.Импеданс зависит от сопротивления всех элементов цепи, обозначается Z и

вычисляется не простым, а геометрическим (векторным) суммированием. Для

последовательно соединенных элементов формула импеданса имеет следующее

значение:

Z=корень(R2+(XL-Xc)2)

здесь:

Z - импеданс последовательной цепи,

R - активное сопротивление,

XL – индуктивное и XC – ёмкостное сопротивление,

L - индуктивность катушки (генри),

C - ёмкость конденсатора (фарад).

импеданс изменяется с изменением частоты

тока, на котором проводится измерение: при увеличении частоты реактивная составляющая импеданса уменьшается. Зависимость импеданса от частоты тока называется дисперсией импеданса.

Изменение импеданса с частотой обусловлено также зависимостью поляризации от периода Т переменного тока. Если время, в течение которого

электрическое поле направлено в одну сторону (Т/2), больше времени релаксации τ какого-либо вида поляризации, то поляризация достигает своего наибольшего значения, и до тех пор, пока T/2>τ, эффективная диэлектрическая проницаемость и проводимость объекта не будут изменяться с частотой. Если же при увеличении частоты полупериод T/2 переменного тока становится меньше времени релаксации, то поляризация не успевает достигнуть своего максимального значения. После этого диэлектрическая проницаемость начинает

уменьшаться с частотой, а проводимость - возрастать.

Э4. Токовый монополь. Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде.

Токовый монополь

− Сверхпроводник первого рода. 1 2 3

− Сверхпроводник второго рода

− Изолятор.

Электрический ток от положительного электрода течёт по внешней цилиндрической оболочке 1 и возвращается к минусовому электроду по стержню 2. Магнитное поле обратного тока заперто во внутренней полости цилиндра 3 и для внешнего наблюдателя – не существует.

Может применяться для ускорения, или торможения, космических аппаратов в магнитном поле планеты. При торможении токовый монополь будет генерировать электрическую энергию, что позволит задействовать электроракетные двигатели и, таким образом, увеличить силу торможения.

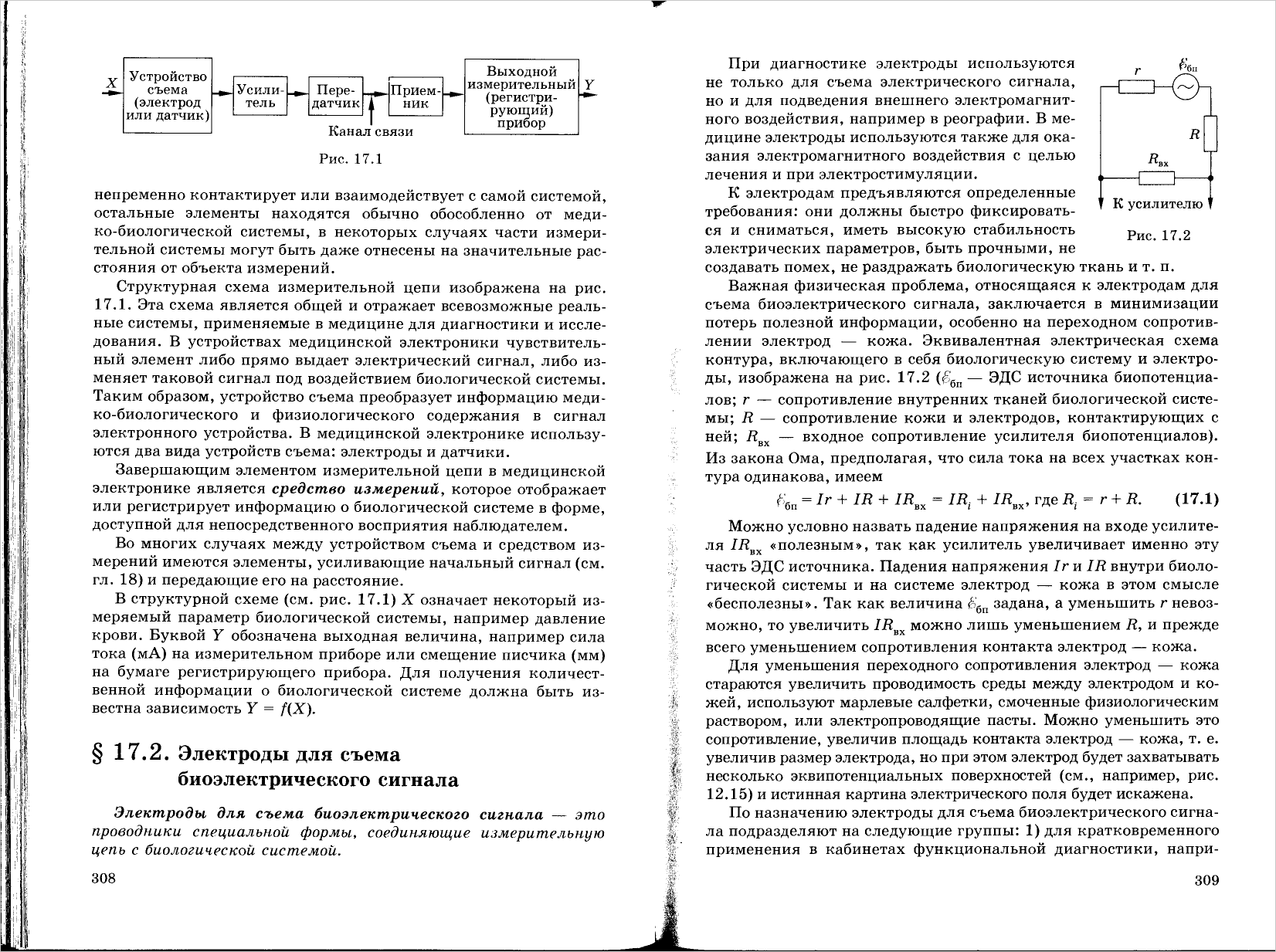

В вакууме или в идеальном изоляторе электрический диполь может сохраняться сколь угодно долго. Однако в реальной ситуации (электропроводящая среда) под действием электрического поля диполя возникает движение свободных зарядов и диполь либо экранируется, либо нейтрализуется.

Можно к диполю подключить источник напряжения, иными словами, клеммы источника нацряжения представить как диполь. В этом случае, несмотря на наличие тока в проводящей среде, диполь будет сохраняться. Резистор R1 является эквивалентом сопротивления проводящей среды, E — ЭДС источника, г — его внутреннее сопротивление.

На основании закона Ома для полной цепи

Если r>>R, то I =

Если r>>R, то I =  Можно заключить, что в этом случае сила тока во внешней цени будет оставаться почти постоянной, она почти не зависит от свойств среды (при условии г ^ Щ). Такая двухполюсная система, состоящая из истока и стока тока, называется дипольным электрическим генератором или токовым диполем.

Между дипольным электрическим генератором и электрическим диполем имеется большая аналогия, которая основывается на общей аналогии электрического поля в проводящей среде и электростатического поля.

Проиллюстрируем эту аналогию на примере плоского конденсатора.

Пусть между пластинами плоского конденсатора находится среда с удельным электрическим сопротивлением р или, иначе, с удельной электрической проводимостью у (у = 1/р). Сопротивление между пластинами конденсатора, как для проводника с сечением S и длиной l, равно

Можно заключить, что в этом случае сила тока во внешней цени будет оставаться почти постоянной, она почти не зависит от свойств среды (при условии г ^ Щ). Такая двухполюсная система, состоящая из истока и стока тока, называется дипольным электрическим генератором или токовым диполем.

Между дипольным электрическим генератором и электрическим диполем имеется большая аналогия, которая основывается на общей аналогии электрического поля в проводящей среде и электростатического поля.

Проиллюстрируем эту аналогию на примере плоского конденсатора.

Пусть между пластинами плоского конденсатора находится среда с удельным электрическим сопротивлением р или, иначе, с удельной электрической проводимостью у (у = 1/р). Сопротивление между пластинами конденсатора, как для проводника с сечением S и длиной l, равно

Электрическая проводимость равна

Электрическая проводимость равна

Если сравнить предыдущую формулу с выражением для емкости плоского конденсатора

Если сравнить предыдущую формулу с выражением для емкости плоского конденсатора

то можно заключить: формула для проводимости получается из формулы для емкости заменой произведения се0 на у.

Суть аналогии электрического поля в проводящей среде и электростатического поля сводится к следующему:

— линии тока (электрическое поле в проводящей среде) совпадают с линиями напряженности электростатического поля при одинаковой форме электродов;

— в том и другом случаях многие формулы имеют тождественный вид, переход от одних формул к другим осуществляется заменой

то можно заключить: формула для проводимости получается из формулы для емкости заменой произведения се0 на у.

Суть аналогии электрического поля в проводящей среде и электростатического поля сводится к следующему:

— линии тока (электрическое поле в проводящей среде) совпадают с линиями напряженности электростатического поля при одинаковой форме электродов;

— в том и другом случаях многие формулы имеют тождественный вид, переход от одних формул к другим осуществляется заменой  — на у, q на I, С на G (или 1/С на R). Закон Ома G = I/U аналогичен формуле С = q/U.

Воспользуемся этой аналогией и получим выражение для токового диполя. Аналогично электрическому моменту диполя введем дипольный момент дипольного электрического генератора:

РТ = Il,

где I — расстояние между точками истока и стока тока. Потенциал поля дипольного электрического генератора выражается формулой, аналогичной:

— на у, q на I, С на G (или 1/С на R). Закон Ома G = I/U аналогичен формуле С = q/U.

Воспользуемся этой аналогией и получим выражение для токового диполя. Аналогично электрическому моменту диполя введем дипольный момент дипольного электрического генератора:

РТ = Il,

где I — расстояние между точками истока и стока тока. Потенциал поля дипольного электрического генератора выражается формулой, аналогичной:

(в безграничной среде). Конфигурации линий напряженности электростатического поля электрического диполя и линий напряженности электрического поля токового диполя (они же совпадают и с линиями тока) одинаковы. Можно ввести и понятие мультипольного электрического генератора.

По существу, электрический мультипольный генератор — это некоторая пространственная совокупность электрических токов (совокупность истоков и стоков различных токов).

Все, что было сказано выше о потенциалах полей системы зарядов (электростатическое поле), справедливо и для такого генератора (токового мультиполя) в слабо проводящей среде.

Э7. Надёжность электронной медицинской аппаратуры. Вероятность безотказной работы, закон изменения со временем. Интенсивность отказов. Классы приборов по возможным последствиям отказов.

Медицинская аппаратура должна нормально функционировать. Это требование, однако, не всегда выполняется, говоря точнее, такое требование не может выполняться сколь угодно долго, если не принимать специальных мер.

Врач, использующий медицинскую аппаратуру, должен иметь представление о вероятности отказа эксплуатируемого изделия, т. е. о вероятности порчи прибора (аппарата) или его частей, превышения или понижения допустимых параметров. Устройство, не отвечающее техническим условиям, становится неработоспособным. Отремонтировав, его можно сделать вновь работоспособным. Во многих случаях достаточно заменить лампу или резистор, чтобы изделие вновь функционировало нормально, однако может быть и так, что аппаратура оказывается настолько устаревшей и изношенной, что экономически нецелесообразно ее ремонтировать (восстанавливать). В связи с этим онтопригодности аппаратуры и долговечности ее частей.

Способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени характеризуют обобщающим термином надежность.

Для медицинской аппаратуры проблема надежности особенно актуальна, так как выход приборов и аппаратов из строя может привести не только к экономическим потерям, но и к гибели пациентов.

Способность аппаратуры к безотказной работе зависит от многих причин, учесть действие которых практически невозможно, поэтому количественная оценка надежности имеет вероятностный характер. Так, например, важным параметром является вероятность безотказной работы. Она оценивается экспериментально отношением числа N работающих (не испортившихся) за время t изделий к общему числу No испытывавшихся изделий:

(в безграничной среде). Конфигурации линий напряженности электростатического поля электрического диполя и линий напряженности электрического поля токового диполя (они же совпадают и с линиями тока) одинаковы. Можно ввести и понятие мультипольного электрического генератора.

По существу, электрический мультипольный генератор — это некоторая пространственная совокупность электрических токов (совокупность истоков и стоков различных токов).

Все, что было сказано выше о потенциалах полей системы зарядов (электростатическое поле), справедливо и для такого генератора (токового мультиполя) в слабо проводящей среде.

Э7. Надёжность электронной медицинской аппаратуры. Вероятность безотказной работы, закон изменения со временем. Интенсивность отказов. Классы приборов по возможным последствиям отказов.

Медицинская аппаратура должна нормально функционировать. Это требование, однако, не всегда выполняется, говоря точнее, такое требование не может выполняться сколь угодно долго, если не принимать специальных мер.

Врач, использующий медицинскую аппаратуру, должен иметь представление о вероятности отказа эксплуатируемого изделия, т. е. о вероятности порчи прибора (аппарата) или его частей, превышения или понижения допустимых параметров. Устройство, не отвечающее техническим условиям, становится неработоспособным. Отремонтировав, его можно сделать вновь работоспособным. Во многих случаях достаточно заменить лампу или резистор, чтобы изделие вновь функционировало нормально, однако может быть и так, что аппаратура оказывается настолько устаревшей и изношенной, что экономически нецелесообразно ее ремонтировать (восстанавливать). В связи с этим онтопригодности аппаратуры и долговечности ее частей.

Способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени характеризуют обобщающим термином надежность.

Для медицинской аппаратуры проблема надежности особенно актуальна, так как выход приборов и аппаратов из строя может привести не только к экономическим потерям, но и к гибели пациентов.

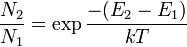

Способность аппаратуры к безотказной работе зависит от многих причин, учесть действие которых практически невозможно, поэтому количественная оценка надежности имеет вероятностный характер. Так, например, важным параметром является вероятность безотказной работы. Она оценивается экспериментально отношением числа N работающих (не испортившихся) за время t изделий к общему числу No испытывавшихся изделий:

Эта характеристика оценивает возможность сохранения изделием работоспособности в заданном интервале времени. Другим количественным показателем надежности является интенсивность отказов X ( t ). Этот показатель равен отношению числа отказов dN за время dt к произведению времени dt на общее число N работающих элементов:

Эта характеристика оценивает возможность сохранения изделием работоспособности в заданном интервале времени. Другим количественным показателем надежности является интенсивность отказов X ( t ). Этот показатель равен отношению числа отказов dN за время dt к произведению времени dt на общее число N работающих элементов:

Знак «—» поставлен в связи с тем, что dN < 0, так как число работающих изделий убывает со временем.

Функция л( t ) может иметь различный вид.

Таким образом, при постоянной интенсивности отказов получаем экспоненциальный закон изменения со временем вероятности безотказной работы. Этот закон можно использовать для оценки надежности аппаратуры.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации медицинские изделия подразделяются на четыре класса:

А — изделия, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента или персонала. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,99 в течение наработки между планово-предупредительными техническими обслуживаниями, а для изделий, не подлежащих техническим обслуживаниям (ремонт, поверка), — в течение установленного для них срока службы. К изделиям этого класса относятся приборы для наблюдения за жизненно важными функциями больного, аппараты искусственного дыхания и кровообращения и др.;

Б — изделия, отказ которых вызывает искажение информации о состоянии организма или окружающей среды, не приводящее к непосредственной опасности для жизни пациента или персонала, либо вызывает необходимость немедленного использования аналогичного по функциональному назначению изделия, находящегося в режиме ожидания. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,8. К таким изделиям относятся системы, следящие за больными, аппараты для стимуляции сердечной деятельности и др.;

В — изделия, отказ которых снижает эффективность или задерживает лечебно-диагностический процесс в некритических ситуациях, либо повышает нагрузку на медицинский или обслуживающий персонал, либо приводит только к материальному ущербу. К этому классу относится большая часть диагностической и физиотерапевтической аппаратуры, инструментарий и др.;

Г — изделия, не содержащие отказоспособных частей. Электромедицинская аппаратура к этому классу не относится.

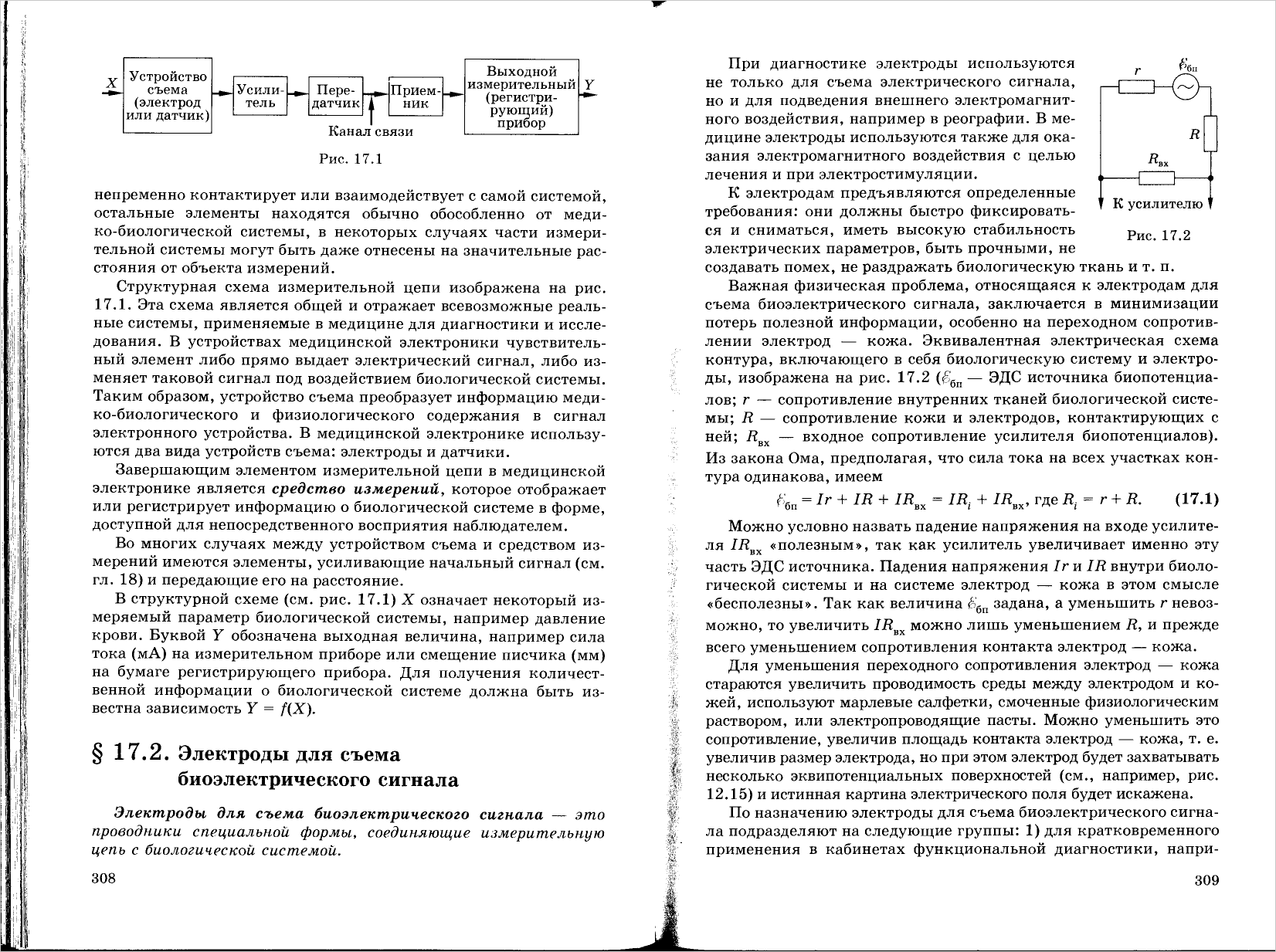

Э8. Основные группы медицинских электронных приборов и аппаратов. особенности сигналов, обрабатываемых медицинской электронной аппаратурой и связанные с ними требования к медицинской электронике.

Медицинская электроника основывается на сведениях из физики, математики, техники, медицины, биологии, физиологии и других наук, она включает в себя биологическую и физиологическую электронику.

Применения электроники в медицине многообразны, ибо это постоянно расширяющаяся область. В настоящее время многие традиционно «неэлектрические» характеристики — температуру, смещение тела, биохимические показатели и др. — при измерениях преобразуют в электрический сигнал. Информацию, представленную электрическим сигналом, удобно передавать на расстояние и надежно регистрировать. Можно выделить следующие основные группы электронных приборов и аппаратов, используемых для медико-биологических целей.

Устройства для получения (съема), передачи и регистрации медико-биологической информации. Такая информация может быть не только о процессах, происходящих в организме (биологических тканях, органах, системах), но и о состоянии окружающей среды (санитарно-гигиеническое назначение), о процессах, происходящих в протезах, и т. д. Сюда относится большая часть диагностической аппаратуры: баллистокардиографы, фонокардиграфы, реографы и др. Для подавляющего большинства этих приборов в радиотехническом отношении характерно наличие усилителей электрических сигналов.

К этой группе можно отнести и электромедицинскую аппаратуру для лабораторных исследований, например рН-метр.

Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие на организм различными физическими факторами (ультразвук, электрический ток, электромагнитные поля и др.) с целью лечения: аппараты микроволновой терапии, аппараты для электрохирургии, кардиостимуляторы и др. С физической точки зрения эти устройства являются генераторами различных электрических сигналов.

Кибернетические электронные устройства: а) электронные вычислительные машины для переработки, хранения и автоматического анализа медико-биологической информации; б) устройства для управления процессами жизнедеятельности и автоматического регулирования состоянием окружающей человека среды; в) электронные модели биологических процессов и др.

Применение электронных медицинских приборов и аппаратов повышает эффективность диагностики и лечения и увеличивает производительность труда медицинского персонала.

Э9. 9.принцип действия электронного генератора синусоидальных колебаний. Эл. Генератор – устройство, преобразующее энергию источников постоянного напрящения в энергию электромаг-х колебаний различной формы. Синусоидальный=гармонический. Генератор (производитель) гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Усилитель с отрицательной обратной связью является дискриминатором (подавителем, активным фильтром). Усилитель генератора может быть как однокаскадным, так и многокаскадным.

Типовой график зависимости амплитуды выходного сигнала генератора от частоты. LC-генератор с перекрёстными связями на кольце из двух инверторов. Цепи положительной обратной связи выполняют две функции: сдвиг сигнала по фазе для получения петлевого сдвига близкого к n*2π и фильтра, пропускающего нужную частоту. Функции сдвига фазы и фильтра могут быть распределены на две составные части генератора — на усилитель и на цепи положительной обратной связи или целиком возложены на цепи положительной обратной связи. В цепи положительной обратной связи могут стоять усилители.

Э11. Положительная и отрицательная обратная связь в усилителях. Коэффициент обратной связи. Блок схема усилителя с обратной связью. Влияние обратной связи на амплитудно-частотную характеристику и на полосу пропускания усилителя

Под обратной связью понимают влияние выходного сигнала усилителя на входной сигнал. В схеме усилителя на транзисторе на рис 16 используется вместо двух источников тока только один Е. Нужные значения коллекторного напряжения Uк и напряжения на базе Uб устаналвиваются при этом путем подходящего выбора сопротивлений R1 и Rб. Выходным сопротивлением здесь является резистор R2. Именно в данной схеме проявляется обратная связь-влиянеие выходного, усиленного сигнала на входной сигнал-за счет контура с резистором Rб.

Рис17

Выходное сопротивление усилителя здесь представлено суммой Rвых=R+Roc

Напряжение с резистора Roc(обозначим как Uoc) подается на вход усилителя. Таким образом напряжение(Uoc) снимаемое cRoc составляет некоторую часть от общего выходного напряжения Uвых. Принято называть отнощшениеUoc/Uвых коэффициентом обратной связи. β = Uoc/Uвых. Поэтому на вход такого усилителя будет подаваться не только напряжение Uг собъекта, которое подлжеит усилению, а суммаа: Uвх=Uг+Uoc=Uг+βUвых. Без обратной связи коэффициент усиления равен К=Uвых/Uвх С обратной связью коэффициент усиления равен Кос= К/ 1-βК

Анализ полученного выражения

Во первых отметим, что в нашем случае часть выходного напряжения подается на вход в фазе с усиливаемым напряжением. В этом случае обратная связь считается положительной(β>0) В таком случае коэф. Усиления с обратной связью больше, чем без нее (Кос>К) Если же произведение β*К будет стремиться к нулю, то коэффициент усиления будет стремиться к бескончености. Это соответствует работе усилителя в режиме генератора.

Во-вторых, если точки (а) и (б) на рис 17 поменять местами, то часть выходного сигнала будет подаваться на вход в противофазе с усиливаемым сигналом. В этом случае обратная связь считается отрицательной(β<0) Несмотря на то, что коэф.усиления в этом случае становится меньше, чем юез обратной связи (Кос<К) такие схемы получили широкое распространение ввиду стабильности коэффициента усиления

∆Кос/Кос<∆К/К в (1/1-βК) раз

Относительные колебания коэффициента усиления с ОС составляют малую часть от таковых без ОС. Например если К=100, β=-0,1, то 1/1-βК=1/1+0,1*100=1/11=0,091

Следовательно ∆Кос/Кос=0,091∆К/К, то есть относительные изменения коэффициента усиления, вызываемые, например, нестабильностью работы источника тока, питающео усилитель в случае усилителя с обратной связьью буду в 11 раз меньше, чем для усилителя без обратной связи.с

Степень искажения сигналов при их усилении характеризует: 1 Коэффициент нелинейных искажений, вычисляемый через амплитудные значения основного тона (U1) и обертонов(U2, U3 и т.д)

Знак «—» поставлен в связи с тем, что dN < 0, так как число работающих изделий убывает со временем.

Функция л( t ) может иметь различный вид.

Таким образом, при постоянной интенсивности отказов получаем экспоненциальный закон изменения со временем вероятности безотказной работы. Этот закон можно использовать для оценки надежности аппаратуры.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации медицинские изделия подразделяются на четыре класса:

А — изделия, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента или персонала. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,99 в течение наработки между планово-предупредительными техническими обслуживаниями, а для изделий, не подлежащих техническим обслуживаниям (ремонт, поверка), — в течение установленного для них срока службы. К изделиям этого класса относятся приборы для наблюдения за жизненно важными функциями больного, аппараты искусственного дыхания и кровообращения и др.;

Б — изделия, отказ которых вызывает искажение информации о состоянии организма или окружающей среды, не приводящее к непосредственной опасности для жизни пациента или персонала, либо вызывает необходимость немедленного использования аналогичного по функциональному назначению изделия, находящегося в режиме ожидания. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,8. К таким изделиям относятся системы, следящие за больными, аппараты для стимуляции сердечной деятельности и др.;

В — изделия, отказ которых снижает эффективность или задерживает лечебно-диагностический процесс в некритических ситуациях, либо повышает нагрузку на медицинский или обслуживающий персонал, либо приводит только к материальному ущербу. К этому классу относится большая часть диагностической и физиотерапевтической аппаратуры, инструментарий и др.;

Г — изделия, не содержащие отказоспособных частей. Электромедицинская аппаратура к этому классу не относится.

Э8. Основные группы медицинских электронных приборов и аппаратов. особенности сигналов, обрабатываемых медицинской электронной аппаратурой и связанные с ними требования к медицинской электронике.

Медицинская электроника основывается на сведениях из физики, математики, техники, медицины, биологии, физиологии и других наук, она включает в себя биологическую и физиологическую электронику.

Применения электроники в медицине многообразны, ибо это постоянно расширяющаяся область. В настоящее время многие традиционно «неэлектрические» характеристики — температуру, смещение тела, биохимические показатели и др. — при измерениях преобразуют в электрический сигнал. Информацию, представленную электрическим сигналом, удобно передавать на расстояние и надежно регистрировать. Можно выделить следующие основные группы электронных приборов и аппаратов, используемых для медико-биологических целей.

Устройства для получения (съема), передачи и регистрации медико-биологической информации. Такая информация может быть не только о процессах, происходящих в организме (биологических тканях, органах, системах), но и о состоянии окружающей среды (санитарно-гигиеническое назначение), о процессах, происходящих в протезах, и т. д. Сюда относится большая часть диагностической аппаратуры: баллистокардиографы, фонокардиграфы, реографы и др. Для подавляющего большинства этих приборов в радиотехническом отношении характерно наличие усилителей электрических сигналов.

К этой группе можно отнести и электромедицинскую аппаратуру для лабораторных исследований, например рН-метр.

Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие на организм различными физическими факторами (ультразвук, электрический ток, электромагнитные поля и др.) с целью лечения: аппараты микроволновой терапии, аппараты для электрохирургии, кардиостимуляторы и др. С физической точки зрения эти устройства являются генераторами различных электрических сигналов.

Кибернетические электронные устройства: а) электронные вычислительные машины для переработки, хранения и автоматического анализа медико-биологической информации; б) устройства для управления процессами жизнедеятельности и автоматического регулирования состоянием окружающей человека среды; в) электронные модели биологических процессов и др.

Применение электронных медицинских приборов и аппаратов повышает эффективность диагностики и лечения и увеличивает производительность труда медицинского персонала.

Э9. 9.принцип действия электронного генератора синусоидальных колебаний. Эл. Генератор – устройство, преобразующее энергию источников постоянного напрящения в энергию электромаг-х колебаний различной формы. Синусоидальный=гармонический. Генератор (производитель) гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Усилитель с отрицательной обратной связью является дискриминатором (подавителем, активным фильтром). Усилитель генератора может быть как однокаскадным, так и многокаскадным.

Типовой график зависимости амплитуды выходного сигнала генератора от частоты. LC-генератор с перекрёстными связями на кольце из двух инверторов. Цепи положительной обратной связи выполняют две функции: сдвиг сигнала по фазе для получения петлевого сдвига близкого к n*2π и фильтра, пропускающего нужную частоту. Функции сдвига фазы и фильтра могут быть распределены на две составные части генератора — на усилитель и на цепи положительной обратной связи или целиком возложены на цепи положительной обратной связи. В цепи положительной обратной связи могут стоять усилители.

Э11. Положительная и отрицательная обратная связь в усилителях. Коэффициент обратной связи. Блок схема усилителя с обратной связью. Влияние обратной связи на амплитудно-частотную характеристику и на полосу пропускания усилителя

Под обратной связью понимают влияние выходного сигнала усилителя на входной сигнал. В схеме усилителя на транзисторе на рис 16 используется вместо двух источников тока только один Е. Нужные значения коллекторного напряжения Uк и напряжения на базе Uб устаналвиваются при этом путем подходящего выбора сопротивлений R1 и Rб. Выходным сопротивлением здесь является резистор R2. Именно в данной схеме проявляется обратная связь-влиянеие выходного, усиленного сигнала на входной сигнал-за счет контура с резистором Rб.

Рис17

Выходное сопротивление усилителя здесь представлено суммой Rвых=R+Roc

Напряжение с резистора Roc(обозначим как Uoc) подается на вход усилителя. Таким образом напряжение(Uoc) снимаемое cRoc составляет некоторую часть от общего выходного напряжения Uвых. Принято называть отнощшениеUoc/Uвых коэффициентом обратной связи. β = Uoc/Uвых. Поэтому на вход такого усилителя будет подаваться не только напряжение Uг собъекта, которое подлжеит усилению, а суммаа: Uвх=Uг+Uoc=Uг+βUвых. Без обратной связи коэффициент усиления равен К=Uвых/Uвх С обратной связью коэффициент усиления равен Кос= К/ 1-βК

Анализ полученного выражения

Во первых отметим, что в нашем случае часть выходного напряжения подается на вход в фазе с усиливаемым напряжением. В этом случае обратная связь считается положительной(β>0) В таком случае коэф. Усиления с обратной связью больше, чем без нее (Кос>К) Если же произведение β*К будет стремиться к нулю, то коэффициент усиления будет стремиться к бескончености. Это соответствует работе усилителя в режиме генератора.

Во-вторых, если точки (а) и (б) на рис 17 поменять местами, то часть выходного сигнала будет подаваться на вход в противофазе с усиливаемым сигналом. В этом случае обратная связь считается отрицательной(β<0) Несмотря на то, что коэф.усиления в этом случае становится меньше, чем юез обратной связи (Кос<К) такие схемы получили широкое распространение ввиду стабильности коэффициента усиления

∆Кос/Кос<∆К/К в (1/1-βК) раз

Относительные колебания коэффициента усиления с ОС составляют малую часть от таковых без ОС. Например если К=100, β=-0,1, то 1/1-βК=1/1+0,1*100=1/11=0,091

Следовательно ∆Кос/Кос=0,091∆К/К, то есть относительные изменения коэффициента усиления, вызываемые, например, нестабильностью работы источника тока, питающео усилитель в случае усилителя с обратной связьью буду в 11 раз меньше, чем для усилителя без обратной связи.с

Степень искажения сигналов при их усилении характеризует: 1 Коэффициент нелинейных искажений, вычисляемый через амплитудные значения основного тона (U1) и обертонов(U2, U3 и т.д)  2. Частотной характеристикой усилителя- графиком зависимости коэффициента усиления усилителя от частоты усиливаемого переменного тока(рис 15) При этом за полосу пропускания усилителя принимают диапазоне частот соответствующий коэффициентам усиления на уровне 0,7 от максимального значения Кмакс. В исследованиях слабых сигналов надо использовать такие усилители, в полосу пропускания которых целиком входит спектральный состав исследуемого процесса.

2. Частотной характеристикой усилителя- графиком зависимости коэффициента усиления усилителя от частоты усиливаемого переменного тока(рис 15) При этом за полосу пропускания усилителя принимают диапазоне частот соответствующий коэффициентам усиления на уровне 0,7 от максимального значения Кмакс. В исследованиях слабых сигналов надо использовать такие усилители, в полосу пропускания которых целиком входит спектральный состав исследуемого процесса.  Э12.

Принцип работы электронного осциллографа. Электронно-лучевая трубка. Развертка. Синхронизация. Чувствительность

Электронный осциллограф предназначен для наблюдения временных зависимостей различных как электрических, так и неэлектрических величин.(напр, на нем можно получить график переменного напряжения используемого в повседневной жизни)

Устрройство электронно-лучевой трубки

Ваккумная лампа своеборазной формы, в котрую впаяны катод, дополнительный электрод, два анода(указанные электроды представляют собой электронную пушку). Далее располааются горизонтально отклоняющие пластины и вертикально отколняющие пластины ГОП и ВОП предназначенные для отклоенения электронного луча. Электроны ускоренные и сфокусированные электронной пушкой, пролетая между отклоняющими платиснами будут смещаться в изменяющихся со временем электрических полях. Ввиду того, электроны практически не обладаюют инерцией, они в каждый момент времени будут попадать в различные точки экрана осциллографа и вызывать его свечение. Для получени яэлектронного луча необходимо нагревание катода до больших температур(термоэлектронная эмиссия). Ускорение электронов осуществляется двумя цилиндрическими анодами: поле анодо направлено от второго к первому. Кроме ускоряющего дей-я это поле также фокусирует электронный луч. Эту эе роль играет доп. Электрод.

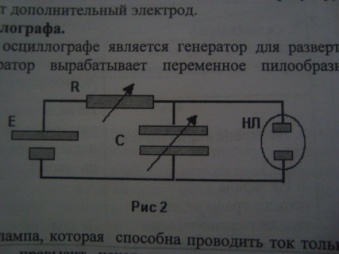

Генератор для развертки осциллографа.

Этот генератор вырабатывает переменное пилообразное

напряжение регулируемой частоты, которое подается на

Э12.

Принцип работы электронного осциллографа. Электронно-лучевая трубка. Развертка. Синхронизация. Чувствительность

Электронный осциллограф предназначен для наблюдения временных зависимостей различных как электрических, так и неэлектрических величин.(напр, на нем можно получить график переменного напряжения используемого в повседневной жизни)

Устрройство электронно-лучевой трубки

Ваккумная лампа своеборазной формы, в котрую впаяны катод, дополнительный электрод, два анода(указанные электроды представляют собой электронную пушку). Далее располааются горизонтально отклоняющие пластины и вертикально отколняющие пластины ГОП и ВОП предназначенные для отклоенения электронного луча. Электроны ускоренные и сфокусированные электронной пушкой, пролетая между отклоняющими платиснами будут смещаться в изменяющихся со временем электрических полях. Ввиду того, электроны практически не обладаюют инерцией, они в каждый момент времени будут попадать в различные точки экрана осциллографа и вызывать его свечение. Для получени яэлектронного луча необходимо нагревание катода до больших температур(термоэлектронная эмиссия). Ускорение электронов осуществляется двумя цилиндрическими анодами: поле анодо направлено от второго к первому. Кроме ускоряющего дей-я это поле также фокусирует электронный луч. Эту эе роль играет доп. Электрод.

Генератор для развертки осциллографа.

Этот генератор вырабатывает переменное пилообразное

напряжение регулируемой частоты, которое подается на  ГОП, в результате чего электронный луч периодически смещается в горизонтальном

направлении медленно вправо и практически мгновенно влево.

Основной частью генератораразвертки служит неоновая лампа( способна проводить ток если напряжение на ней превысит некоторое значение, называемое напряжением зажигания). Гашение лампы происходит, если напряжение на ней понизится до некоторого другого значения - напряжения гашения.При включении к источнику постоянного тока R-C цепочки напряжение на конденсаторе (а значит, и на неоновой лампе) нарастает не мгновенно а по закону показательной функции (рис 3): U = Е (1 – ^-t/RC). Величина RC называетсяпостоянной времени и имеет смысл времени, за которое напряжение на лампе нарастет до 63% от максимального значения равного ЭДС цепи Е. Однако в силу указанных выше свойств неоновой лампы при напряжении зажигания Uз происходит разрядка конденсатора через лампу. Так как сопротивление самой лампы в момент, когда через нее течет ток - мало, то время разрядки также ничтожно мало. При уменьшении напряжения до напряжения гашения лампа гаснет, и процесс зарядки конденсатора повторяется. Изменяя значения сопротивления (R) и электроемкости (С) можно регулировать частоту работы генератора развертки и тем самым изменять частоту колебания луча осциллографа в горизонтальном направлении.

Принцип получения изображения - осциллограммы исследуемого напряжения на экране осциллографа.

на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа подается пилообразное напряжение с генератора развертки, на вертикально отклоняющие пластины подают исследуемое переменное напряжение. Для наблюдения можно взять переменное синусоидальное напряжение с блока питания ВС-30 (величину напряжение установите 2 В. устойчивое изображение исследуемого сигнала достигается только в том случае, когда частота генератора развертки равна или кратна частоте исследуемого напряжения (в данном случае 50 Гц). Если периоды не равны или не кратны - изображение - неустойчивое -наблюдаются мелькания. для получения устойчивой картинки -осциллограммы следует изменять частоту генератора развертки.

Для наблюдения слабых по амплитуде сигналов в осциллографе предусмотрен блок усилителей. Подаваемый на вход Y исследуемый сигнал предварительно усиливается в к раз и только после этого подается непосредственно на вертикальноотклоняющие пластины. Величину усиления можно плавно изменять (до некоторого максимальногозначения). Кромеусилениявертикальногоотклонения (по Y), в осциллографеимеетсяусилительгоризонтальногоотклонения (по X). Напряжениес генратораразвертки всегда подается на горизонтально отклоняющие пластины через этот усилитель. Для наблюдения больших по амплитуде сигналов используется блок - аттенюатор, уменьшающий по величине сигнал в 10 раз, в 100 раз ( то есть вводится затухание сигнала на 10 дБ, на 20 дБ соответственно).

Чувствительность осциллографа и ее измерение.

Подавая на верхнюю пластину “ПЛЮС” мы заставляем электронный луч смещаться вверх.для правой или левой из ГОП-в стороны. Если бы в осциллорафе не было блоков усилителей, электронно-лучевая трубка имела бы небольшую чувствительность. Чувствительностью осциллографа (электронно-лучевой трубки) называется величина равная отношению смещения луча (L) к поданному отклоняющему напряжению(и):

S = L / U .

Чтобв рассчитать чувствительность одной ЭЛТ. следует рассмотреть траекторию движения электрона в электрическом поле между отклоняющими пластинами (Рис 4). Пролетая между пластинами, электрон движется по параболе, далее прямолинейно.Чувствительность осциллографа больше чувствительности одной ЭЛТ во столько раз во сколько раз будет усилен исследуемый сигнал усилителем.

чувствительностьизмеряют, чтобы можно было рассчитать величину (амплитуду) изучаемого напряжения. Для измерения чувствительности используем переменное синусоидальное напряжения. Напряжение, показываемое прибором в цепи переменного тока - это не максимальное (или амплитудное) значение и эффективное (или действующее) значение, меньшее максимального в корень из 2 раз!

Поэтому если выключить генератор развертки и измерить длину вертикальной линии при данном напряжении 2В, точувствительность следует рассчитывать по формуле: S = L / (2*1,4* U) , ввиду того, что длина линии L соответствует не эффективному значение переменного напряжения, а удвоенному амплитудному значению, большему чем эффективное в 2*1,4 раза (рис 5).Замечание: Измерение чувствительности осциллографа следует проводить при ослаблении сигнала в 100 раз и при максимально введенном усилении. Это позволит вычислить максимально возможную чувствительность приотсутствие ослабления, когда ручка ослабление в положении 1:1 - она будет в 100 раз больше измеренной чувствительности.

8.Фигуры Лиссажу.

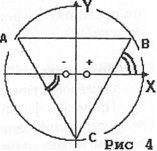

Фигурами Лиссажу называют фигуры, получающиеся при сложении взаимно перпендикулярных гармонических колебаний с равными или кратными частотами Так как на экране осциллографа луч одновременно может двигаться вдоль оси X и Y. то именно на осциллографе и можно получить эти фигуры. Для этого необходимо только подать на вход X не пилообразное напряжение с генератора развертки, а синусоидальное напряжение с другого генератора - со звукового генератора (частоты которого можно изменять от 20 Гц до 20 КГц).

Самая простая фигура получается при одинаковых частотах - прямая линия. Это соответствует случаю, когда фазы складываемых колебаний одинаковы:

X = A* Sin(ωt) (1),

Y = В* Sin(ωt) (2).

Проводя деление второго уравнения на первое, и сокращая в правой части на одинаковое выражение Sin(ωt) получается уравнение Y = (В/А) * X, что соответствуем прямой линии. Уравнение указывает, что наклон линии зависит от отношения амплитуд. Если фазы складываемых колебаний не равны, то получаются либо наклонные эллипсы, либо эллипсы с полуосями, совпадающими с осями 0Х и 0Y или окружность. Так при разности фаз π/2 получаетс

X = A* Sin(ωt) (3),

Y = В* Sin(ωt+ π/2) = B*Cos(ωt) (4)

Выразив Sin(ωt) из 3 уравнения, Cos(ωt) - из 4 уравнения, возведя получении выражения в квадрат и сложив два уравнения, получаем: X 2/А2 + Y2/В2 = 1, что соответствует уравнению эллипса, а при А = В -окружности.Если частоты и амплитуды колебаний - одинаковы, то при постепенном увеличении разности фаз складываемых колебаний от нуля до 2тс вид фигуры Лиссажу будет изменяться так, как показано на Рис 6.

9.Измерение частоты переменного сигнала на осциллографе.

Измерение частоты (периода) исследуемого периодического

сигнала можно провести в режиме включенного генератора развертки. Когда получится устойчивая картина, частоты исследуемого сигнала и пилообразного напряжения либо совпадают, либо отличаются в целое число раз. Частоту генератора развертки при этом можно посмотреть на самом приборе. Например: на экране получены три периода синусоиды с блока питания ВС-30 дающего частоту 50 ГцТак как за один период генератора развертки (колебания луча по оси ОХ) луч по оси ОУ успевает совершить 3 колебания, период синусоидального напряжения в 3 раза меньше пилообразного, а частота в 3 раза больше. Так как частота переменного синусоидального напряжения 50 Гц, то частота пилообразного - 16,6 Гц.

Измерение частоты (периода) исследуемого периодического сигнала можно провести в режиме выключенного генератора развертки, когда на вход ОХ подано напряжение с эталонного генератора. Получив устойчивую фигуру Лиссажу, обычно в 1 и 3 четвертях - можно утверждать, что частота исследуемого напряжения равна частоте эталонного генератора.

10. При получении фигуры Лиссажу при одинаковых частотах колебания бывает трудно добиться того, чтобы эта фигура была устойчивой. Обычно она медленно изменяется, проходя те фазы, которые указаны на Рис 6. Эта закономерность связана с тем, что частоты складываемых колебаний различаются на очень малую величину. Например, если частоты равны 50 Гц и 50,1 Гц, то за 10 секунд число первых колебаний (по оси ОХ) равно 500, число вторых колебаний (по оси ОУ) равно 501. Следовательно, за эти 10 секунд разность фаз складываемых колебаний постепенно изменяется от 0 до 2л

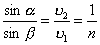

О2. Рефрактометрия (от лат. refractus - преломленный и греч. metreo - измеряю) - это метод исследования веществ, основанный на определении показателя (коэффициента) преломления (рефракции) и некоторых его функций. Рефрактометрия (рефрактометрический метод) применяется для идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ. Показатель преломления n, представляет собой отношение скоростей света в граничащих средах. Для жидкостей и твердых тел n обычно определяют относительно воздуха, а для газов - относительно вакуума. Значения n зависят от длины волны l света и температуры, которые указывают соответственно в подстрочном и надстрочном индексах. Например, показатель преломления при 20°С для D-линии спектра натрия (l = 589 нм) - nD20. Часто используют также линии спектра водорода С (l = 656 нм) и F (l = 486 нм). В случае газов необходимо также учитывать зависимость n от давления (указывать его или приводить данные к нормальному давлению).

В идеальных системах (образующихся без изменения объема и поляризуемости компонентов) зависимость показателя преломления от состава близка к линейной, если состав выражен в объемных долях (процентах)

n=n1V1+n2V2 ,

где n, n1 ,n2 - показатели преломления смеси и компонентов, V1 и V2 - объемные доли компонентов (V1 + V2 = 1).

Для рефрактометрии растворов в широких диапазонах концентраций пользуются таблицами или эмпирическими формулами, важнейшие из которых (для растворов сахарозы, этанола и др.) утверждаются международными соглашениями и лежат в основе построения шкал специализированных рефрактометров для анализа промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Зависимость показателя преломления водных растворов некоторых веществ от концентрации:

Влияние температуры на показатель преломления определяется двумя факторами: изменением количества частиц жидкости в единице объема и зависимостью поляризуемости молекул от температуры. Второй фактор становится существенным лишь при очень большом изменении температуры. Температурный коэффициент показателя преломления пропорционален температурному коэффициенту плотности. Поскольку все жидкости при нагревании расширяются, то их показатели преломления уменьшаются при повышении температуры. Температурный коэффициент зависит от величины температуры жидкости, но в небольших температурных интервалах может считаться постоянным. Для подавляющего большинства жидкостей температурный коэффициент лежит в узких пределах от –0,0004 до –0,0006 1/град. Важным исключением является вода и разбавленные водные растворы (–0,0001), глицерин (–0,0002), гликоль (–0,00026). Линейная экстраполяция показателя преломления допустима на небольшие разности температур (10 – 20°С). Точное определение показателя преломления в широких температурных интервалах производится по эмпирическим формулам вида: nt=n0+at+bt2+… Давление влияет на показатель преломления жидкостей значительно меньше, чем температура. При изменении давления на 1 атм. изменение n составляет для воды 1,48 ?10-5, для спирта 3,95 ?10-5, для бензола 4,8 ?10-5. То есть изменение температуры на 1°С влияет на показатель преломления жидкости примерно также, как изменение давления на 10 атм.

Обычно n жидких и твердых тел рефрактометрией определяют с точностью до 0,0001 на рефрактометрах, в которых измеряют предельные углы полного внутреннего отражения. Наиболее распространены рефрактометры Аббе с призменными блоками и компенсаторами дисперсии, позволяющие определять nD в "белом" свете по шкале или цифровому индикатору. Максимальная точность абсолютных измерений (10 -10) достигается на гониометрах с помощью методов отклонения лучей призмой из исследуемого материала. Для измерения n газов наиболее удобны интерференционные методы. Интерферометры используют также для точного (до 10 -7) определения разностей n растворов. Для этой же цели служат дифференциальные рефрактометры, основанные на отклонении лучей системой двух-трех полых призм. Автоматические рефрактометры для непрерывной регистрации n в потоках жидкостей используют на производствах при контроле технологических процессов и автоматическом управлении ими, а также в лабораториях для контроля ректификации и как универсальные детекторы жидкостных хроматографов.

Определение показателя преломления жидкостей и неизвестной

концентрации раствора при помощи рефрактометра

Цель работы: освоить метод определения показателя преломления

прозрачных жидкостей с помощью рефрактометра.

Задачи исследования: изучить принцип действия рефрактометра и

определить зависимость показателя преломления водного раствора

глицерина от концентрации. Определить неизвестную концентрацию

раствора.

Рефрактометром называют прибор, служащий для определения

показателя преломления световых лучей в прозрачных жидкостях.

Принцип действия прибора основан на явлении полного внутреннего

отражения, возникающем на границе раздела двух сред, при переходе луча из

оптически более плотной в оптически менее плотную среду.

Главной частью рефрактометра является система двух прямоугольных

призм – осветительной (А1B1C1) и измерительной (АВС), сделанных из

стекла с большим показателем преломления (рис. 1).

У осветительной призмы грань А1B1 матовая, а грань АВ измерительной

призмы полированная. Призмы расположены так, что между гранями

остается узкое плоско-параллельное пространство, которое заполняется

исследуемой жидкостью. При работе в проходящем свете лучи от источника света проходят через

грань В1C1 осветительной призмы и падают на матовую поверхность грани

А1B1. Вследствие рассеяния света матовой поверхностью в исследуемую

жидкость входят лучи под всевозможными углами (см. точки а и b).

Благодаря этому, углы падения лучей, падающих на границу АВ жидкость-

стекло, будут иметь значения от 0° до 90°.

Для луча, скользящего по границе раздела, угол падения i0 = 90° и

согласно закону преломления:

1 2 0

= n n r sin ,

где n1 – показатель преломления жидкости, а n2 – показатель преломления

призмы (n1 < n2), r0 – предельный угол полного внутреннего отражения.

Рис.1. Если на пути лучей, выходящих из измерительной призмы, поставить

зрительную трубу, то нижняя половина её поля зрения будет освещена, а