4. Я бы мог исподтишка покурить трубочку за углом тюремного забора.

5. Я бы мог заинтересоваться каким-нибудь жучком, ползущим по стене тюремного забора; я бы мог поиграть с ним, подсунуть ему под лапки сучок или травку, заставить его переползти на них, поднять повыше и ждать, чтоб насекомое расправило крылья и улетело.

6. Но вернее всего, я бы просто прислонился к забору, недвижно стоял, пригревшись на солнце, и думал о своих делах, наподобие того, как солдат думает о своей деревне, доме, пахоте, урожае, семье.

При непосредственном, искреннем выполнении всех этих действий природа и ее подсознание сами, естественным путем, втянулись бы в работу. Они оправдали бы и освободили лишнее напряжение, мешающее подлинному, продуктивному и целесообразному действию.

Но приходилось сдерживать себя и помнить наставление Ивана Платоновича не привлекать на себя внимания зрителей чрезмерной активностью в ущерб главным исполнителям пьесы.

Вот почему пришлось избрать пассивную задачу: стоять, пригревшись на солнышке, и думать о своих делах. Тем более, что мне самому необходимо было сообразить, что делать дальше. Вот я и прислонился к забору, пригрелся в лучах электрического солнца и думал.

Оказалось, что у меня внутри не заготовлено никакого душевного материала для роли.

Как могла случиться такая оплошность?!

Как Иван Платонович мог выпустить меня на сцену внутренне пустым? Непостижимо!

Будь Аркадий Николаевич в Москве, он ни за что не допустил бы такой халтуры.

Не теряя времени, тут же, на сцене, я стал создавать прошлое, настоящее и будущее моего милого солдатика.

-- Откуда он пришел сюда, на дежурство? -- спрашивал я себя.

-- Из казарм.

-- А где находятся эти казармы? По каким улицам надо итти к ним?

Этот вопрос был решен применительно к знакомым мне улицам окраин Москвы.

Создав в своем представлении дорогу в казармы, я стал думать о жизни в этих солдатских помещениях. Потом представил себе деревню, избу, семью изображаемого мною солдатика. Жаркий луч электрического рефлектора приятно пригревал и слепил меня, точно солнце. Я даже принужден был надвинуть на свои глаза кепку.

Мне было хорошо, покойно, уютно, и я забыл о существовании закулисного мира, публичного выступления и всех его условностей. Каково?! Я могу мечтать на глазах тысячной толпы! До сих пор нельзя было даже помышлять об этом!

Все свободное время отдаю думам о роли солдата и сочиняю предлагаемые обстоятельства его жизни.

Паша мне помогает, а я ему, так как и он занят тем же для своей безмолвной роли просителя в сцене с городничим того же акта.

Окунувшись в жизнь провинциального полицейского, я мысленно исполняю его служебные обязанности: хожу за городничим в Гостиный двор и на рынок, таскаю конфискуемые им у купцов товары; сам не брезгаю, где можно, взяткой, могу и стибрить то, что плохо лежит.

Теперь у меня другие, более активные хотения, которые я определил словами: "ташшить и не пушшать".

Но я боюсь без спроса изменять прежние, установленные действия. Надо вводить новое осторожно, незаметно, без излишней активности, которая могла бы привлечь внимание и отвести его от исполнителей пьесы.

Но главная причина моего сомнения не в этом, а в том, что моя роль солдата раздвоилась на два совершенно противоположных друг другу образа: милого крестьянина, семьянина, мечтающего о деревне, и полицейского, цель жизни которого "ташшить и не пушшать".

Кого из них избрать?

А что если оставить обоих: у тюрьмы -- милого крестьянина, у крыльца городничего -- полицейского. При такой комбинации я убью двух зайцев; с одной стороны, создам две роли, а с Другой -- поиграю на двух планах, на втором, более легком, приучу себя к правильному самочувствию, а на первом, более трудном плане, буду работать над устранением препятствий при публичном выступлении.

Пока я соображал таким образом, прислонившись к забору тюрьмы, вдруг ворвалась на сцену пьяная орава во главе с Хлыновым. Начались его смешные выверты, ломания и пьяная бравада перед городничим.

Актеры захватили меня своей игрой, я разинул рот, впился в них глазами, хохотал от всей души, во весь голос, забыв, что нахожусь на сцене. Чувствовал себя великолепно и не думал ни о каких мышцах. Они сами о себе подумали.

После, когда шумная сцена прошла и началось тихое, лирическое объяснение влюбленных, я долго стоял спиной к зрительному залу и искренне любовался широкой далью и перспективой, изображенной на заднем холсте. При этом мне вспомнились любимые изречения Аркадия Николаевича: "Сосредоточиваясь на том,' что по нашу сторону рампы, отвлекаешься от того, что там, по другую ее сторону". Или в другой редакции: "Увлекаясь тем, что на сцене, отвлекаешься от того, что вне ее".

Я был счастлив, чувствовал себя победителем и радовался тому, что смог забыть себя на глазах тысячной толпы, в неестественных условиях публичного выступления.

Смущало только то, что я действовал от своего собственного лица, а не от лица изображаемого мною солдатика. Но ведь сам Аркадий Николаевич требует не терять себя самого в роли. Значит, не беда, что я действую от своего имени.

Таким образом, все дело в интересном объекте, в интересной задаче по сю сторону рампы.

Как же я мог забыть об этой важной и хорошо знакомой мне по школе истине?!

Повидимому, сцена хочет, чтобы все хорошо известное в жизни было заново узнано, понято, испытано на подмостках, в условиях публичного творчества?!

Что ж, я готов заново изведать все уже познанное. Пусть учат меня сама практика, сцена, ее условия работы, тысячеглавое чудовище -- зритель, сцена с ее огромной пастью, черной дырой портала.

Вот она, зияет вдали, на авансцене.

Да... это она! Почему же я не замечал ее раньше? Узнаю чудовище по противному ощущению всасывания в свою бездонную пасть, по особому свойству насильственно закрепощать артиста, держать на себе все внимание стоящих на сцене. Что бы я ни делал, как бы ни отвертывался, как бы ни отвлекался, я постоянно чувствую ее присутствие. "Я здесь!" -- кричит она мне нагло во все моменты.-- "Не забывай меня, как и я тебя не забуду".

С этой секунды закулисный мир, второй план, все, что происходило на сцене, ушло из области моего внимания. Остался самый первый план с открытой, зияющей, бездонной пастью чудовища, и снова я вспомнил о панике, которую испытал в свое время на показном, вступительном спектакле. Я стоял, как окаменелый, смотрел в темную, далекую бездну, а мышцы мои напряглись так, что опять не было возможности двинуться.

Если чудовище-портал действует на меня подавляюще здесь, на втором плане, то что же было бы там, на первом плане, в самой пасти черной дыры портала!!!

По окончании акта, когда я проходил мимо конурки помощника режиссера на сцене, на меня накинулся Какой-то незнакомый мужчина, оказавшийся дежурным по просмотру спектакля.

-- Я запишу в протокол, -- объявил он мне, -- чтоб на будущее время вам было предоставлено место в первом ряду партера на все спектакли "Горячего сердца". Из зрительного зала вам будет удобнее любоваться игрой артистов, чем со сцены, на сторожевом посту, на втором плане. Переходите лучше в зрительный зал!

-- Браво, браво! -- сказал мне какой-то милый молодой человек, вероятно, артист труппы. -- Ваш солдат -- художественное пятно в общей картине. Какая простота и непринужденность!

-- Это хорошо, что вы освоились, дорогой мой, и чувствовали себя как дома. Хорошо, говорю я! -- сказал мне Иван Платонович.-- Но... где же магическое "если б"? А без него нет искусства. Вот штука-то какая! Найдите его, создайте и смотрите на все, что происходит на сцене, не глазами Названова -- зрителя спектакля, а глазами солдата, действующего лица пьесы.

? . . . . . . . . . . . . . .

Ужас!

Сегодня на спектакле "Горячего сердца" мне пришлось экстренно заменять заболевшего сотрудника и стоять на часах у крыльца городничего, то есть на самой авансцене, в самой пасти чудовища -- портала.

Я обмер, когда мне объявили этот приговор режиссера. Отказываться было невозможно. Моего заступника Ивана Платоновича не было в театре.

Пришлось подчиниться.

Очутившись на самой авансцене, в пасти чудовища -- черной дыры портала, я опять был раздавлен ею.

Я ничего не видел из того, что делалось за кулисами, не понимал того, что происходило на сцене Я смог только стоять, придерживаясь незаметно за декорацию, и не упасть в обморок. Ужасно!!

Минутами мне казалось, что я сижу на коленях у зрителей первого ряда. Слух мой обострился так, что я слышал отдельные фразы сидевших в партере. Мое зрение напряглось так сильно, что я видел все, что делалось в зрительном зале. Меня тянуло по ту сторону рампы и надо было приложить большое усилие, чтоб не повернуться лицом в сторону толпы. Но если б я это сделал, то потерял бы последнюю власть над собой и стоял бы перед рампой с испуганным лицом, с окоченевшим телом, беспомощный, готовый расплакаться от конфуза. Я ни разу не взглянул на публику и все время был обращен к ней в профиль, но тем не менее видел все, что происходило в зале: каждое шевеление отдельных лиц, каждый блеск стекол биноклей. Мне казалось, что все они направлены на меня одного. Это еще сильнее заставляло следить за собой. Опять внимание, направленное на собственное тело, сковало движения и вызывало одеревенение. Я чувствовал себя жалким, бессильным, смешным, нехудожественным и уродливым пятном в общей прекрасной картине.

Какое это было мучение! Как долго тянулся акт! Как я устал! Чего мне стоило не упасть от головокружения.

Чтоб не бежать с позором с поля битвы, я решил скрыться незаметно, уничтожиться и с этой целью прибегнул к хитрости -- стал незаметно пятиться в сторону кулис и наполовину спрятался за первое сукно портала. Там черная дыра казалась менее страшной.

По окончании действия около конурки помощника режиссера меня опять остановил дежурный по спектаклю и съязвил:

-- Из-за кулис тоже плохо видно актеров. Право, переходите к зрителям, в партер!

На сцене на меня смотрели с сожалением. Может быть, мне это только казалось, а на самом деле никому не было дела до меня, жалкого статиста, каким я чувствовал себя весь вечер и чувствую сейчас, пока пишу эти строки в дневнике.

Какой же я ничтожный, бездарный актеришка!

Сегодня я шел в театр, точно на казнь, и с ужасом думал о муках стояния в пасти чудовища -- черной дыры портала.

"Где, в чем средства защиты от нее?" -- спрашивал я себя и вдруг вспомнил о спасительном "круге внимания".

Как могло случиться, что я забыл о нем и не использовал его в первую же очередь при моих публичных выступлениях!

У меня точно отлегло от сердца при этом открытии; точно я надел на себя непроницаемый панцырь перед вступлением в кровопролитный бой. Во время грима, одевания и приготовления к выходу я вспоминал и проделал школьные упражнения, имеющие отношение к кругу внимания.

"Если публичное одиночество на глазах десятка учеников в школе давало мне неописуемое наслаждение, то каково же будет наслаждение в театре, на глазах тысячной толпы", -- говорил я себе.

"Замкнусь в круг, найду себе в нем точку и буду ее рассматривать. Потом отворю окошечко моего непроницаемого круга, минутку погляжу, что делается на сцене, а может быть, даже дерзну заглянуть в зрительный зал и скорее опять к себе домой, в круг, в одиночество", -- соблазнял я себя...

Но на самом деле все произошло иначе. Меня ждала неожиданность, с одной стороны, приятная, а с другой -- досадная. Помощник режиссера объявил мне, что я должен возвратиться на свое прежнее место, на второй план, к тюремному забору.

Я побоялся расспрашивать его о причине такого решения, беспрекословно повиновался и был рад тому, что там мне будет уютнее и спокойнее, но вместе с тем я пожалел о случившемся, потому что мне казалось, что с забронированным кругом я бы победил сегодня свой страх перед черной дырой портала.

На втором плане, с кругом, я блаженствовал и чувствовал себя как дома. То плотно запирался в нем, наслаждаясь ощущением одиночества на тысячной толпе, то наблюдал за тем, что делалось вне круга. Любовался игрой актеров и далью пейзажа, смело смотрел на авансцену -- в самую черную дыру портала. Сегодня благодаря броне круга, как мне казалось, я бы устоял даже и там, на авансцене, в самой пасти чудовища.

Но приходилось себя сдерживать и помнить последнее замечание Ивана Платоновича о том, что надо жить на сцене не просто своей, названовской жизнью, как таковой, а своими, названовскими переживаниями, пропущенными через магическое "если б", среди предлагаемых обстоятельств роли. Не будь во мне этой новой заботы, я разошелся бы сегодня вовсю.

Как же понять, где кончается моя личная жизнь и где начинается тоже моя жизнь, но примененная к условиям существования изображаемого лица на сцене?

Вот, например, я стою и любуюсь далью. Я делаю это от своего лица, в условиях своей жизни или же от своего лица, но в условиях жизни солдата?

Прежде чем решить вопрос, я захотел понять, будет ли крестьянин любоваться далью в нашем смысле слова.

"Чего же ею любоваться!-- ответил бы он. -- Даль как даль!"

Крестьянин однажды и навсегда налюбовался ею и крепко любит ее, как и всю природу, во всех ее видах и проявлениях, без сентиментальности. Таким образом, самое действие, выбранное мною, не типично для солдата. Было бы типично смотреть на чудесный вид безучастно, как на привычное, хорошо знакомое явление.

А как мой солдатик смотрит на пьяную компанию Хлынова, как он относится к их безобразию?

"Бары балуются. Чудно, право! Ишь надрызгались! А еще господа!" -- сказал бы он неодобрительно, лишь слегка улыбаясь в самых смешных местах. Он привык и не к таким вывертам.

Значит, и это мое действие мало типично для солдата из крестьян.

Мне вспомнился совет Аркадия Николаевича, который говорил: играя крестьян, помните об их необыкновенной простоте, естественности и непосредственности. Если он стоит или ходит, то это потому, что ему нужно стоять или итти. Если у крестьянина почешется бок, он его почешет, коли надо сморкнуться, кашлянуть, сделает и то и другое и притом ровно столько, сколько необходимо, а потом бросит руку и замрет в неподвижности до следующего необходимого для него действия.

Пусть и мой солдатик крестьянин делает ровно столько, сколько нужно. Поэтому для этой роли необходима большая сдержанность, выдержка. Бездействие типично для моего солдатика из крестьян. Надо стоять, вот он и стоит, слепит солнце -- надвинет кепку. И больше ничего, никаких добавлений.

Однако разве такая статика, такое полное отсутствие действия сценичны? В театре нужна активность.

Если так, то в данном случае, при исполнении роли солдата, придется найти действие в бездейственном стоянии на посту. Это трудно.

Еще труднее, не теряя себя самого в изображаемой роли солдата, найти себя в нем и его в себе.

Все, что я могу сделать в этом смысле,-- это остаться самим собой в предлагаемых обстоятельствах.

Попробую создать эти предлагаемые обстоятельства и мысленно поставить себя в них.

Статика, неподвижность -- одно из предлагаемых, бытовых обстоятельств роли, принимаю и включаю их. Буду, по возможности, стоять на месте.

Но я -- Названов, мне не свойственно, я не умею ни о чем не думать. К тому же и для солдатика не исключается возможность мечтать при неподвижности. Ведь он такой же человек, как и я. Встает вопрос: являются ли для меня необходимыми те же самые думы и мечтания, как у солдатика?

Нет. Ограничивать себя в этом было бы насилием, которое внесет ложь и разрушит веру. Буду мечтать о чем мечтается. Сохраню лишь аналогию в общем характере мысли. Они должны быть спокойные, не волнительные и очень интимные.

.. .. .. .. .. 19 . . г.

Сегодня я был очень не в ударе и не мог направить себя. Однако, несмотря на это, я управлял своим вниманием, боролся и не отдавал себя во власть черной дыры портала. Правда, мое внимание было обращено не на то, что нужно роли, а на то, что было нужно мне самому. Я все время экспериментировал над собой, работал над установлением правильного внутреннего сценического самочувствия. То, что я делал на сцене, было не игра на спектакле, а урок на публике.

Тем не менее я рад, что, несмотря на плохое состояние, не поддался пугалу -- черной дыре портала.

Это несомненный успех и небольшой шаг вперед.

Уж не бросать ли сцену?! Ничего у меня не выходит! Должно быть, я просто бездарен, -- рассуждал я после сегодняшнего неудачного для меня спектакля. -- Целый год учебы, целый ряд спектаклей в ничтожной роли статиста, и почти никакого результата!

Ведь до сих пор я применил на сцене лишь малую часть усвоенного в школе. Остальное забыл, придя на подмостки.

В самом деле, чем я пользовался в "Горячем сердце"? Ослаблением мышц, объектом внимания, вымыслами воображения и предлагаемыми обстоятельствами, задачами и физическим действием, а в самое последнее время -- кругом внимания и публичным одиночеством... и только!

Еще вопрос, овладел ли я всем этим, немногим, что провел на сцену? Удалось ли мне с помощью приемов психотехники довести себя до самого главного, то есть до творческого момента вовлечения в работу органической природы и ее подсознания? Без этого вся моя работа, так точно, как и вся "система", не имеет цены и смысла.

Если это мне удалось, то и тогда сделанное мною до сих пор ничтожно и является самой элементарной частью того, что пройдено нами в школе, чем мне еще предстоит овладеть на практике в тяжелых условиях публичного творчества.

Когда я думаю об этом, я теряю энергию и веру в себя.

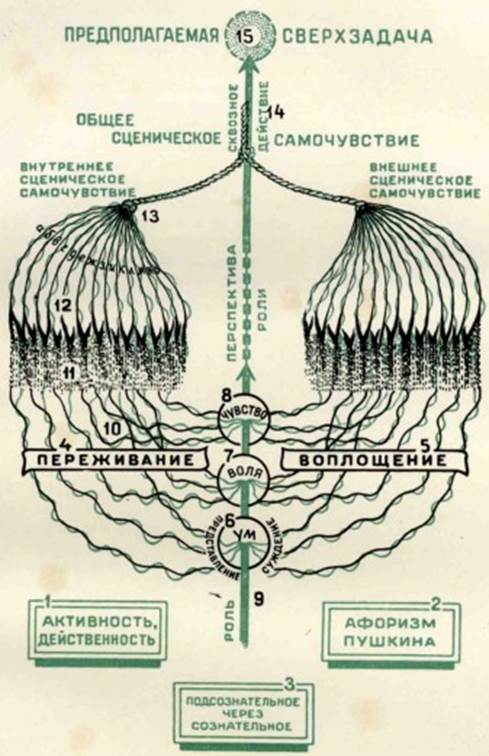

Эмоциональная память, общение, приспособление, двигатели психической жизни, внутренняя линия роли, сквозное действие, сверхзадача, внутреннее сценическое самочувствие, доведенные до предела вовлечения в работу органической природы и подсознания !

Вся эта работа неизмеримо труднее и сложнее того, что до сих пор сделано. Хуже всего, что мне приходится одному, без всякой помощи делать первые шаги на сцене. Недавно, когда я жаловался на это Ивану Платоновичу, он мне сказал: "Мое дело было бросить вас в воду, а теперь плывите сами, выкарабкивайтесь, как умеете".

Нет, я протестую! Это неверный прием насилия. Аркадий Николаевич не одобрит его.

Есть другой и лучший. Он в том, чтоб превратить для нас, учеников, спектакль в публичный урок. Это не испортит ансамбля. Напротив, поможет ему, так как ученики под надзором преподавателей будут выполнять свое дело лучше, больше по существу.

Почему наши воспитатели и педагоги так холодно относятся к публичным выступлениям, почему они не пользуются предоставляемыми нам богатыми возможностями создания целой школы, на глазах тысячной толпы, в самом театре, на спектакле?

Нам даны для этого все возможности. Подумать только, какая роскошь, какое богатство: урок в гримах и костюмах, при полной обстановке декораций, вещах, при идеальном строе спектакля, при образцовом закулисном порядке, при тысячной толпе зрителей; в сотворчестве с лучшими артистами, под руководством лучших режиссеров и под присмотром лучших преподавателей! Я знаю, чувствую, что только на таких публичных "уроках" можно выработать в себе правильное внутреннее сценическое самочувствие. Его не добьешься в стенах интимных помещений школы, на глазах десятка учеников, товарищей, которых не считаешь даже зрителями.

Я утверждаю еще, что нельзя вырастить в себе правильного внутреннего сценического самочувствия вдали от разверзшейся пасти чудовища -- черной дыры портала. То, чего мы добиваемся у себя на квартире или в классе, нельзя назвать с_ц_е_н_и_ч_е_с_к_и_м самочувствием. Это "д_о_м_а_ш_н_е_е" или "ш_к_о_л_ь_н_о_е" самочувствие.

Мне теперь ясно, что для овладения с_ц_е_н_и_ч_е_с_к_и_м самочувствием нужна прежде всего с_ц_е_н_а, нужна черная дыра портала и все тяжелые условия публичного выступления. Нужна также и специальная психотехника, помогающая побеждать многочисленные препятствия, неизбежные при творчестве. Необходимо как можно чаще, каждый день, два раза в день встречаться со всеми этими препятствиями и находиться в них весь акт, весь спектакль, весь вечер. Словом, нужны ежедневные продолжительные публичные уроки. Когда все препятствия и все условия публичного выступления станут для меня знакомыми, обычными, близкими, любимыми, нормальными, когда пребывание перед толпой станет настолько привычным, что я не буду знать другого самочувствия на сцене, когда я без такого правильного самочувствия не смогу выходить на рампу, когда "трудное станет привычным, привычное -- легким, легкое -- красивым", тогда только я скажу, что усвоил "внутреннее сценическое самочувствие" и могу пользоваться им по своему произволу.

Интересно только знать: сколько раз надо повторять публичный урок, чтоб добиться такого результата и дойти до состояния "я есмь", до вхождения в творческую работу самой органической природы с ее подсознанием?

Сегодня я добился свидания с Иваном Платоновичем и вместе с Пашей был у него на дому, где у нас произошел длинный разговор. Я высказал ему все свои мысли и планы.

-- Похвально, похвально, дорогие мои! -- умилился Иван Платонович. -- Но...

Он поморщился, сделал гримасу и после паузы сказал:

-- Рядом с хорошим всегда прячется плохое! Штука-то какая! Плохое, говорю я. В публичных театральных выступлениях есть м_н_о_г_о о_п_а_с_н_ы_х м_о_м_е_н_т_о_в!

Слов нет, полезно, важно каждый день выходить на публику и вырабатывать на практике то, что приобрел в школе. Если сознательный, добросовестный, талантливый ученик проработает так целый год изо дня в день, по законам органической природы, то правильное внутреннее сценическое самочувствие превратится для него во вторую натуру! Вот какая штука-то замечательная! Кричу браво и аплодирую. Чем чаще на сцене в верном самочувствии, тем оно крепче, устойчивее.

После паузы и таинственного взгляда на обоих нас Иван Платонович наклонился и по секрету, почти шопотом спросил нас:

-- А если нет)!.. Если каждый день в течение целого вечера будет создаваться неправильное самочувствие?! Вот будет штука-то какая!.. В один год талантливый человек превратится в скверного актеришку, в ломаку! В этом случае, дорогие мои, чем чаще выходить на сцену, тем хуже, тем опаснее, губительнее! Ведь это не школьное, а публичное выступление! А знаете ли вы, что такое публичное выступление? Это вот штука какая.

Когда играешь перед своими, домашними или перед учениками и имеешь успех, то приятно! А если, наоборот, проваливаешься, то плохо! Приятен успех-то, говорю, приятен. А провал-- нехорошо, неприятно. Штука-то какая! Дней пять, шесть, а то и месяц в себя не придешь. Месяц, говорю я! Это при домашнем или школьном выступлении, перед папой, мамой, перед своими же товарищами!!

А знаете ли вы, дорогие мои, что значит иметь успех или провалиться перед тысячной толпой, в театре, в обстановке спектакля!.. Во всю жизнь не забудешь и после смерти помнить будешь!.. Спросите у меня... у меня спросите! Я знаю... Секрет в том, штука-то какая замечательнейшая, что всякое публичное выступление, как хорошее с подлинным переживанием, так и плохое с штампованным ломанием, фиксирует и то и другое. Фиксирует, говорю я. И эмоциональные воспоминания, и мускульные действия, и хорошие и плохие предлагаемые обстоятельства, и плохие и хорошие задачи, и приспособления... все, все фиксируют рампа и театр!

Плохое скорее, крепче и сильнее фиксирует, чем хорошее. Плохое легче, доступнее, потому и сильнее, потому и крепче. Штука-то какая. Хорошее -- труднее, недоступнее, потому дольше, труднее и не так прочно фиксируется.

Мой расчет такой:

Сегодня вы сыграли хорошо, правильно, потому что все элементы работали верно, потому что удалось их приспособить на сцене, как в жизни. Пишите скорей в плюс, в кредит один. Только один, говорю!

Завтра не удалось направить элементы, закапризничали, а техника еще слаба, пишите скорее в минус, в дебет десять! Целых десять, говорю я!

-- Так много?!

-- Много, дорогой мой, очень много! Потому что актерские привычки сильнее. Они въедаются, как ржавчина. Штука-то какая! Они не борются с условностями сценического выступления. Не борются, говорю я, а, напротив, всячески подлаживаются под них. Они приучают отдаваться во власть штампов. Это легче, чем бороться, искоренять их, итти против течения, как в нашем искусстве. А отдаться во власть штампа ничего не стоит -- садись и плыви. Вот почему после одного такого неправильного спектакля придется сыграть десять правильных. Десять, говорю, ни одним меньше! Штука-то какая, дорогой мой! Только тогда вернете свою творческую природу в то состояние, в котором она была до злосчастного актерского выступления. После небольшой передышки Иван Платонович продолжал:

-- В ежедневных выступлениях ученика в театре есть еще одно страшное "но".

-- Какое же?

-- Очень плохое! Плохое, говорю я. Закулисный мир театра деморализует ученика. Успех, овации, тщеславие, самолюбие, богема, каботинство, самомнение, бахвальство, болтовня, сплетни, интриги -- опасные бациллы, опасные, дорогие мои, для молодого организма неискушенного новичка.

Надо, прежде чем его пускать в нашу заразу, применить все профилактические средства, обезвредить, подготовить ко всем соблазнам. Оспу ему надо привить.

-- Как же она прививается?

-- Художественной, творческой, руководящей идеей, развитием любви искусства в себе, а не себя в искусстве. Собственным сознанием, крепким убеждением, привычкой, волей, закалкой, дисциплиной, пониманием условий коллективного творчества, развитием чувства товарищества. Все это -- сильное противоядие. Оно нужно, дорогие мои! Без него заразитесь.

-- Где же их взять?

-- В школе! Вкладывать в процессе воспитания. Штука-то какая важная... Или же здесь, в театре, на деле, на практике... Учить молодежь самим оберегаться от опасностей.

-- Пусть учат! Мы готовы!

-- Нужна организация, люди, преподаватели здесь на сцене, в артистических уборных, в фойе.

-- А вы попробуйте пока без них. Мы люди сознательные, сами к вам пришли. Не маленькие, а взрослые, своим умом дошли. Скажите нам, что нужно делать, как себя вести, а мы обещаем исполнить беспрекословно каждое ваше приказание. Сцена и своя уборная и больше никуда. Доверьтесь только нам.

-- Вот это правильно: сцена и уборная и больше никуда. Одобряю, аплодирую, дорогие мои. А почему? Сейчас скажу. Сейчас...

Вот штука-то какая:

Самый опасный момент в нашей закулисной жизни -- долгое ожидание выхода на сцену и ничегонеделание во время перерывов между игрой. Уйти из театра нельзя, а делать во время ожидания нечего. Штука-то какая! Часто артист бывает занят в первом и последнем актах, причем в каждом из них всего по две фразы. Длинные часы ожидания ради нескольких минут игры. Вот и сиди и жди. Таких часов набирается много в закулисной жизни. Много, дорогие мои. Это время ничем не заполнено. Вот оно и отдается пустым разговорам, сплетне, пересудам, анекдотам. И так изо дня в день. Штука какая скверная! Вот где источник разложения закулисных нравов.

Курьезнее всего то, что эти невольные шалопаи постоянно жалуются на то, что им некогда, что они страшно заняты и потому не могут работать над собой. Пусть пользуются часами ожидания за кулисами.

-- Может быть, работа над собой в это время спектакля отвлекает от исполняемой роли, -- заметил я.

-- А сплетни и анекдоты не отвлекают? Сплетни и анекдоты, говорю я!-- накинулся на меня Иван Платонович. -- Где же упражнять свою технику, как не в перерывах актов и выходов? Певцы распеваются, музыканты настраивают инструменты, а артисты сцены пусть упражняются. Наш творческий инструмент посложнее, чем скрипка. У нас и руки, и ноги, и тело, и мимика, и голос, и хотения, и чувствования, и воображение, и общение, и приспособление. Шутка сказать, целый оркестр! Оркестр, говорю! Есть что настраивать!

По утрам актерам некогда упражняться, так пусть взамен работают по своим уборным, группами или в одиночку над исправлением элементов самочувствия: внимания, воображения, чувства правды, общения и проч. Пусть работают над дикцией и словом. Пусть делают логично, последовательно, правдиво беспредметные действия и проч. Пусть доводят эти занятия до того предела, где вступает в работу природа с ее подсознанием.

Словом, пусть повторяют всю программу первого курса. [Сценическая техника] должна развиваться и укрепляться ежедневно в течение всей карьеры артиста.

А вот и еще, штука-то какая, ваши выходы на сцену будут производиться во внеурочное время, после школьных занятий. Когда же вы, дорогие мои, будете учить уроки?! Уроки-то учить когда?!

-- В перерывах между выходами,-- ответили мы в унисон с Пашей.

-- Устанете! Штука-то какая! Отразится на школьных занятиях!-- сомневался Иван Платонович.

-- Ничего, не устанем, мы люди молодые!

-- Бесплатный труд-то, заметьте, дорогие мои. Бесплатный.

-- Нам самим платить надо за такую роскошь. Шутка сказать: публичный урок!

-- Похвально, похвально, дорогие мои!-- еще раз умилился нашему усердию Иван Платонович.

-- А что скажут другие ученики? -- вдруг вспомнил и сообразил он.

-- Коли захотят пожертвовать свое время, то и им надо предоставить такое же право и ту же возможность, что и нам,-- ответили мы.

-- Не всем, не всем, дорогие мои, можно это дозволить, -- запротестовал Рахманов.-- Не все достаточно сознательны для этого. Не все! И вам, коли не будете относиться сознательно,, придется запретить. Штука-то какая досадная!

Нагорит мне из-за вас от Аркаши, дорогие мои! --- вздохнул он... -- Скажет, зачем из учеников статистов делаю? Пусть сначала пройдут с умом и толком всю школьную программу, а уж после практикуются. Нельзя соединять службу с учением! Вначале учение прежде всего. Статисту не хватит времени толком пройти школьную программу. Из статиста выходит полуграмотный актер-практик. А нам нужны вполне, до конца грамотные и подготовленные артисты. Практике-то научатся в свое время. Для нее будет много времени в будущем, вся жизнь, а на учебу, дорогие, время ограничено четырехлетним курсом. Штука какая сложная, дорогие мои.

Вот что скажет мне Аркаша. Уж и достанется мне от него! -- опять вздохнул Рахманов.

В результате сегодняшней беседы было решено, что

1) Иван Платонович выхлопатывает разрешение от режиссера мне и Шустову на право меняться ролями солдата и просителя в спектакле "Горячее сердце";

2) Иван Платонович контролирует нашу работу и переводит нас на сцену;

3) Иван Платонович выхлопатывает разрешение ввести нас в другие акты той же пьесы;

4) я с Пашей обязуемся наладить наши совместные занятия по подготовке задаваемых нам школьных уроков и упражнений по "системе" в антрактах между актами и выходами на спектакле "Горячее сердце";

5) мы обязуемся кроме своей уборной и сцены никуда не ходить.

На этом и закончился наш разговор.

XII. [ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ]

То, чему мы учимся, принято называть "системой Станиславского". Это неправильно. Вся сила этого метода именно в том, что его никто не придумывал, никто не изобретал. "Система" принадлежит самой нашей органической природе, как духовной, так и физической.

Мы родились с этой способностью к творчеству, с этой "системой" внутри себя. Творчество -- наша естественная потребность и, казалось бы, иначе, как правильно, по "системе", мы не должны бы были уметь творить. Но, к удивлению, приходя на сцену, мы теряем то, что дано природой, и вместо творчества начинаем ломаться, притворяться, наигрывать и представлять.

Что же толкает нас на это?

Условия публичного творчества, насилие, условность и неправда, которые скрыты в театральном представлении, в архитектуре театра, в навязывании нам чужих слов и действий поэта, мизансценах режиссера, декорациях и костюмах художников.

Насилие и навязывание чужого не исчезнет до тех пор, пока сам артист не превратит навязанное в свое собственное. Этому процессу и помогает "система". Ее магическое "если б", предлагаемою обстоятельства, вымыслы, манки делают чужое своим. "Система" умеет заставлять верить несуществующему. А где правда и вера, там и подлинное, продуктивное, целесообразное действие, там и переживание, и подсознание, и творчество, и искусство.

* * *

...-- Пора привыкнуть к тому, что вначале новое только

мешает, так как берет на себя все внимание, отвлекая его от более важного,-- говорил Торцов1.

304

-- Но со временем ухо и язык привыкнут к правильному пользованию ударением и вы будете говорить хорошо, не думая об этом. Это случится, когда новое станет привычным, привычное -- легким, а легкое -- красивым.

Есть счастливцы, которые не учась чувствуют природу своего языка и по интуиции говорят правильно. Но таких немного, единицы. Подавляющее же большинство говорит ужасно. Но и эти обиженные природой иногда, правда редко, говорят прилично, по интуиции. Она ведь грамотная! Это случается, когда у них речь становится орудием действия. Когда необходимо добиться словом важной цели. Тогда сама природа помогает, а для [нее] законы не писаны. Но в искусстве нельзя полагаться на одну природу и интуицию. Поэтому очень важно подумать о приобретении хороших знаний. Их дадут законы речи.

Когда вы их вберете в себя так, что они сделаются вашей второй натурой, тогда вы окажетесь гарантированными от прежних ошибок как при пользовании своими собственными словами, так и в чужом тексте роли.

Но люди -- косны. Они не могут понять собственной пользы.

Сколько людей погибает от оспы и других болезней, против которых гениальные люди придумали спасительные сыворотки, вакцины и лекарства. В Москве жил старик, который хвастался тем, что он никогда не ездил по железным дорогам и никогда не говорил по телефону!

Человечество ищет. С неимоверными муками и напряжениями находит великие истины и открытия, а люди из-за косности не хотят протянуть руки и взять то, что им заботливо подается.

Какое варварство! Какая некультурность!

И в области речи происходит то же самое. Народы, сама природа, лучшие умы ученых, гениальные поэты веками создают свой язык. Он не придумывается, как воляпюк2, а рождается из самых недр нации, изучается великими знатоками в веках и поколениях, очищается гениями, вроде А. С. Пушкина, а актеру лень вникнуть в готовое. Ему кладут в рот разжеванное, а он не хочет проглотить!

Какая некультурность в области одного из самых культурных искусств!

Посмотрите, как музыканты изучают законы и теорию своего искусства, как они ухаживают за своим инструментом: за скрипкой, виолончелью или роялью. Почему же драматические артисты не делают того же? Почему они не изучают законов речи, почему не ухаживают за своими голосами, речью, телом?! Они -- их скрипка, виолончель, их тончайшие орудия выразительности! Их создал самый гениальный мастер -- сама волшебница-природа!

Актерам мешает их "гениальность" в кавычках,-- съиронизировал Аркадий Николаевич.-- Чем бездарнее актер, тем эта "гениальность" больше и она-то не дает ему возможности сознательно подойти к изучению своего искусства и, в частности, речи. Эти люди, подражая Мочалову, живут расчетами на "вдохновение". Им удается иногда, хотя и редко, интуитивно почувствовать и неплохо сыграть тот или другой спектакль, ту или другую сцену.

Этого довольно, чтоб основать все свои актерские расчеты на случайных удачах.

Благодаря лени или глупости такие "гении" убеждают себя, что актеру довольно "почувствовать", для того чтобы все само собой сказалось.

Но творческая природа, подсознание и интуиция не приходят по заказу. Как же быть, когда они дремлют в нас? Обойдется ли актер в эту минуту без законов речи и, в частности, без правил для ударения?

Откуда вы заключаете, что все то, что я говорю вам в классе, должно быть тотчас же воспринято вами, усвоено и применено к делу? Я вам говорю на всю жизнь. Многое из того, что вы услышите в школе, будет вами до конца понято через много, много лет, на самой практике. Она вас приведет к тому, что [вы слышали] здесь, и только после этого вы вспомните, что вам об этом уже давно говорили, но мысль не проникала до самого конца в ваше сознание. Тогда сравните то, чему научит вас опыт, с тем, что вам говорили в школе. Тогда каждое слово ваших школьных записей заживет и заиграет подлинной жизнью и откликнется во всех частях вашей артистической природы3.

-- Вот новая статья С.............. Прочтите из нее что-нибудь, -- сказал Аркадий Николаевич, войдя сегодня в класс и протянув мне раскрытую книгу, которую он держал в руках.

Я начал читать:

"Приветствую всякое направление в нашем искусстве и всякие приемы творчества, если только они помогают верно и художественно передавать "жизнь человеческого духа роли", выполнять сквозное действие, стремящееся к сверхзадаче произведения поэта.

Но... одно условие: искренно верьте тому, что говорите или делаете на сцене, и будьте убедительны".

Выслушав мое чтение, Торцов сказал:

-- Вы формально доложили, а я формально понял мысль автора. Но разве в этом состоит искусство чтения и речи? Артист должен быть скульптором слова. Поэтому я хочу, чтоб вы мне вылепили излагаемую мысль так, чтоб я ее не только услышал и понял, но и так, чтоб я ее увидел и почувствовал. Для этого необходимо что-то выделить на первый план, другое отодвинуть; что-то сделать выпуклее и красочнее, другое стушевать. А все вместе сконструировать и сгруппировать.

Какие же из только что прочитанных вами слов следует выделить или отодвинуть, окрасить или стушевать? Какие фразы отделить и расположить по планам и по этажам?

На это я ответил, что часть зависит от всего целого. Поэтому, чтоб судить об отрывке, необходимо знать всю статью.

На мое заявление Аркадий Николаевич указал какое-то место в книге и предложил познакомиться с его содержанием. Там говорилось о многочисленности направлений, созданных в других искусствах и особенно в живописи; вспоминались бесконечные этапы, пройденные художниками, начиная с примитива и кончая импрессионизмом, футуризмом и всеми другими модными "измами". Для того чтоб овладеть последними завоеваниями, живописцам пришлось на протяжении веков пережить бесконечные количества творческих стремлений, мук, увлечений, разочарований, надежд и отречений от них.

Сравнивая этот славный путь других искусств с тою неподвижностью и рутиной, которая царила и продолжает царить в театре и особенно в области творчества самих артистов, автор статьи восклицает с грустью: "Мы не дошли еще даже до "передвижничества" в нашем искусстве! Мы не умеем даже сказать на сцене просто, реально, убедительно и сильно: "Я хочу!", или "Я могу", или "Здравствуйте, как вы поживаете?" Мы отстали от других искусств на несколько веков, а теперь хотим итти с ними вровень. Нельзя перепрыгивать через столетия и через целые ряды этапов, которые постепенно ведут искусство вперед, к новым творческим завоеваниям, к новому большому и глубокому содержанию, к усовершенствованию техники, к обновлению форм!

Не почувствовав еще в них необходимости, не овладев ими, мы уже хотим творить по-новому, но вместо того неумело копируем чужое и чуждое нам или внешне подделываемся под него, чтоб казаться новаторами.

Но мало казаться -- надо стать ими".

Познакомившись с этими мыслями автора, я прочел по-новому ту же первую выдержку из статьи.

Но Аркадий Николаевич сказал:

-- Выходит так, что С............ признает в нашем искусстве все новые и чуждые нам направления, до которых, по его мнению, мы еще не доросли.

Это не сходится с тем, что вы только что узнали из другого места той же статьи.

Значит, в выбранных нами строках у автора совсем иная цель. Чтоб понять это, стоит прочесть другое место статьи.

И Торцов указал мне его. Там говорилось о жизни человеческого духа роли и восхвалялись сверхзадача и сквозное действие.

В соответствии с этим, при новом повторении отрывка, я выделил лишь те слова, которые говорят о жизни человеческого духа, о сквозном действии и о сверхзадаче4.

Но Торцов остановил меня и сказал:

-- Теперь выходит так, что С............ пишет только что повторенные вами строки для того, чтоб в сотый раз твердить одно и то же об излюбленном сквозном действии и сверхзадаче.

Но у него более важные цели. Чтоб убедиться в этом, прочтите новое место статьи.

Аркадий Николаевич указал мне и его. Там прославлялась правда и вера в искусстве.

На основании этого, при новом повторении того же отрывка, я выделил слова о вере в то, что говоришь и делаешь на сцене и об убедительности игры актера.

-- А, наконец-то!-- воскликнул радостно Аркадий Николаевич.-- Только теперь вы добрались до настоящего смысла этих строк. В самом деле, цель автора статьи -- предостеречь актеров от вывиха. Для этого он вводит коварную оговорку: "Делайте, что хотите, выполняйте сквозное действие и сверхзадачу любыми средствами, но только и_с_к_р_е_н_н_о в_е_р_ь_т_е т_о_м_у, ч_т_о г_о_в_о_р_и_т_е и д_е_л_а_е_т_е н_а с_ц_е_н_е, и б_у_д_ь_т_е у_б_е_д_и_т_е_л_ь_н_ы. Для этого необходимо, чтоб ложь и условность превратились для говорящего в подлинную правду". Против этого и я не возражаю. Но до какого совершенства надо довести свою психотехнику, чтоб поверить условности и лжи. Ведь для этого необходимо подлинно пережить и оправдать, поверить им. А как это трудно!

Заметили ли вы, как новые мысли автора по мере знакомства с ними влияли на ваше чтение и на выделение тех или иных слов отрывка? Что же будет, когда вы познакомитесь со всей статьей в целом?

Только тогда вы сможете вложить в слова читаемого вами отрывка весь внутренний смысл, принадлежащий им. Тогда они зазвучат с той убедительностью, силой и импозантностью, которые им присущи.

Как видите, звук, слово существуют в произведении не сами по себе и для себя, как у плохих концертных декламаторов, а они живут и зависят от всего целого, от того, что было раньше и будет потом.

Надо уметь глубоко проникать в суть слов для того, чтоб выражать ими все, что они означают, чтоб передать то, что они несут в себе. И чем лучше, чем точнее стараешься изложить мысль, тем глубже приходится вникать в ее общую внутреннюю сущность.

Вот какую работу нужно проделать, для того чтоб превратить мертвую букву в живое слово, передающее то глубокое, что скрыто в них.

Прочтите всю пьесу так, как вы только что прочли несколько строк. Только тогда вы узнаете роль, которую вы собираетесь создавать, и поймете не только ее текст, но и подтекст. Вот о каком глубоком понимании, о каком чтении, о какой речи мы говорим в нашем искусстве...5

* * *

"Система" -- путеводитель. Откройте и читайте. "Система"-- справочник, а не философия.

С того момента, как начнется философия, "системе" конец.

"Система" просматривается дома, а на сцене бросьте все.

"Систему" нельзя играть.

Никакой "системы" нет. Есть природа.

Забота всей моей жизни -- как можно ближе подойти к тому, что называют "системой", то есть к природе творчества.

Законы искусства -- законы природы. Рождение ребенка, рост дерева, рождение образа -- явления одного порядка. Восстановление "системы", то есть законов творческой природы, необходимо потому, что на сцене в силу условий публичной работы природа насилуется, и ее законы нарушаются. "Система" их восстанавливает, приводит человеческую природу к норме. Смущение, боязнь толпы, дурной вкус, ложные традиции уродуют природу.

Одна сторона техники -- заставить работать подсознание. Вторая -- умение не мешать подсознанию, когда оно заработает.

* * *

-- Боже мой, как все это трудно и сложно!6 -- вырвалось у меня невольное восклицание.-- Не осилить нам этого!

-- Ваши сомнения от молодого нетерпения,-- сказал Аркадий Николаевич.-- Сегодня узнали, а завтра уже хотите овладеть техникой в совершенстве. Но "система" не поваренная книга. Понадобилось такое-то блюдо, посмотрел оглавление, открыл страницу -- и готово. Нет. "Система" не справочник, а целая к_у_л_ь_т_у_р_а, на которой надо расти и воспитываться долгие годы. Ее нельзя вызубрить, ее можно усвоить, впитать в себя так, чтобы она вошла в плоть и кровь артиста, стала его второй натурой, слилась с ним органически однажды и навсегда, переродила его для сцены. "Систему" надо изучать частями, но потом охватить во всем целом, хорошо понять ее общую структуру и остов. Когда она раскроется перед вами, точно веер, тогда только вы получите о ней верное представление. Всего этого не сделаешь сразу [...].

Во всей этой кропотливой работе огромную роль играют п_о_с_т_е_п_е_н_н_о_с_т_ь, п_р_и_у_ч_е_н_н_о_с_т_ь, доводящие каждый новый приобретаемый прием до механической привычки, до органического перерождения самой природы.

В таком виде вновь воспринятое не требует более напряжен- . ного внимания со стороны артиста, благодаря чему с каждым новым завоевываемым приемом часть нашей заботы отпадает, и внимание освобождается для более существенного.

Так по частям "система" входит в человека-артиста и перестает быть для него "системой", а становится его второй органической натурой.

-- Как это трудно, как трудно! -- твердил я больше для того, чтобы вызвать дальнейшие ободрения Торцова.

-- И годовалому ребенку трудно делать первые шаги и его пугает сложность владения мышцами неокрепнувших еще ножек. Но он не думает об этом через год, когда начинает бегать, шалить и прыгать.

И виртуозу на рояле тоже трудно вначале и он пугается сложности пассажа. И танцору трудно на первых порах разбираться в сложных, запутанных па.

Что было бы, если бы им пришлось думать во время публичных выступлений о каждом движении мускула и производить их сознательно? Труд виртуоза и танцора оказался бы непосильным. Нельзя запомнить каждый удар пальца о клавиши на протяжении длинного фортепианного концерта. Нельзя сознательно сократить каждый мускул ног в течение всего балета.

По удачному выражению С. М. Волконского, "трудное должно стать привычным, привычное -- легким [а легкое -- красивым]". Для этого нужны неустанные систематические упражнения.

Вот почему виртуоз и танцор месяцами долбят один и тот же пассаж или па, пока они однажды и навсегда не войдут в их мускулы, пока усваиваемое не превратится в простую механическую привычку. После этого уже нет нужды думать о том, что было так трудно и что так долго не давалось вначале.

Покончив с одним сложным пассажем, проделывают то же и с остальными, пока привычка не завоюет всего целого.

При выработке техники актера и при восприятии "системы" происходит то же самое.

Во всей нашей работе также необходимы неустанные систематические упражнения, долбление, тренинг, муштра, терпение, время и вера, к которым я и призываю вас.

Слова "привычка -- вторая натура" ни в какой области не применимы так, как в нашем деле.

П_р_и_у_ч_е_н_н_о_с_т_ь настолько нам необходима, что я прошу для окончательного признания узаконить ее особым флажком с надписью: "В_н_у_т_р_е_н_н_я_я п_р_и_в_ы_ч_к_а и п_р_и_у_ч_е_н_н_о_с_т_ь".

Пусть его повесят на этой стене, там, где уже красуются другие элементы внутреннего сценического самочувствия.

-- Будь уверен,-- лаконически отозвался Иван Платонович, и вышел из комнаты7.

-- Ну что? -- спросил меня Аркадий Николаевич с своей милой улыбкой.-- Теперь вы успокоились?

-- Нет. Все это очень сложно, -- упрямился я.

-- Встаньте, пожалуйста. Возьмите бумагу, которая лежит там на стуле, и дайте ее мне,-- неожиданно обратился ко мне Аркадий Николаевич.

Я исполнил его просьбу.

-- Благодарю вас,-- сказал он мне.-- Теперь опишите словами то, что вы сейчас внутренне чувствовали и внешне ощущали, пока выполняли мою просьбу.

Я растерялся, не сразу мог понять, чего от меня хотят и как выполнить заданное.

После происшедшей паузы Торцов заметил:

-- Вот видите, несравненно легче выполнить и ощутить простое, механически привычное действие и чувство, связанное с ним, чем словесно изложить его. В последнем случае пришлось бы писать целые тома.

Если сознательно вникать в самые привычные ощущения и механические движения, поразишься сложности и непостижимости того, что мы свободно совершаем без всякого усилия и сознания.

Поэтому постепенное изучение "системы" при помощи привычек и приученностей не так уж сложно на деле, как кажется в теории. Не нужно только торопиться.

Несравненно хуже то, что перед нами встает новая трудность, которая заключается совсем в другом.

-- В чем же? -- испугался я, предвидя новую мудрость.

-- В заскорузлости актерских предрассудков,-- ответил Торцов.

Можно считать за правило, при редких исключениях, что актеры не терпят в своем искусстве ни законов, ни техники, ни теории, ни тем более системы. Они любят только свое "вдохновение" в кавычках или иногда без оных.

Большинству из них кажется, что сознательное в творчестве только мешает.

Правда, на первых порах так и бывает. Гораздо легче играть "как бог на душу положит".

Не спорю, в иных случаях, по неведомым причинам это прекрасно удается талантливым людям.

В других же случаях, по тем же необъяснимым капризам природы, вдохновение не приходит, и тогда, оставшись без техники, без манков, без знания своей природы, актер играет не "как бог на душу положит" хорошо, а "как бог на душу положит" плохо, и у него нет возможности направить себя на верный путь.

Такие люди не хотят понять, что случайность не искусство и что на ней нельзя основывать его. Мастер должен владеть своим инструментом. А он у артистов сложный. Мы имеем дело не только с голосом, как у певцов, не только с руками, как у пианиста, не только с ногами и телом, как у танцора, но одновременно и сразу со всеми [элементами] духовной и физической природы человека. Чтобы овладеть ими, необходимы время и большой систематический труд, программу которого и дает вам так называемая "система".

Будьте же терпеливы, -- успокаивал Аркадий Николаевич. -- Через несколько лет, если будете упорно следить за собой, элементы самочувствия созреют, расцветут. Вот тогда заговорите иначе. Если даже захотите получить неправильное самочувствие, не сможете этого сделать, так сильно вкоренится в вас правильное, со всеми присущими ему элементами.

-- Подлинные артисты "милостью божией" без всяких элементов и самочувствий играют хорошо,-- печалился я.

-- Ошибаетесь,-- остановил меня Аркадий Николаевич.-- Прочтите, что об этом написано в книге "Моя жизнь в искусстве". Чем талантливее артист, тем он больше интересуется техникой вообще и внутренней в частности. Щепкину, Ермоловой, Дузе, Сальвини внутреннее сценическое самочувствие и его составные элементы даны были от природы. Тем не менее они всегда работали над своей внутренней техникой. У них моменты вдохновения почти нормальное явление. "Наитие свыше" приходило к ним естественным путем, почти каждый раз, при каждом повторении творчества, но они всю жизнь искали пути к нему.

Тем более об этом надо заботиться нам, более скромным дарованиям. Нам, обыкновенным смертным, приходится приобретать, развивать, воспитывать в себе поодиночке каждый из элементов внутреннего сценического самочувствия долгим временем и упорным трудом. При этом не следует забывать, что просто способные никогда не станут гениями, но благодаря изучению своей артистической природы, законов творчества и искусства скромные таланты породнятся с гениями и станут с ними одного толка. Это сближение произойдет через "систему" и, в частности, через правильное внутреннее сценическое самочувствие.

Такой результат не шутка. Это очень, очень много.

Другими словами, чем чаще вы будете работать над "системой" без должного внимания, тем дальше вы будете удаляться от той цели, к которой стремитесь. Небрежное пользование "системой" особенно сильно отразится на эмоциональной памяти, потому что эта часть нашего творческого аппарата настолько сложна и щепетильна, что всякая неправильность и насилие органической природы исказят его. Испорченный же аппарат способен лишь производить вывихи и насилия.

Однако нехорошо и переусердствовать, что часто случается при пользовании "системой".

Слишком большая, утрированная осторожность в обращении с нашей психотехникой пугает, сковывает, приучает к излишнему критиканству и вызывает технику ради техники.

Чтоб застраховать себя от неверных уклонений в этой работе, делайте на первое время все эти упражнения только под постоянным внимательным контролем опытного глаза: моего--на моих уроках и Ивана Платоновича -- в классе "тренинга и муштры".

Чтобы лучше оценить важность всего вновь познанного, сравните линию, по которой вы шли тогда во время показного спектакля, с той линией, которую я вам указываю теперь, по которой должно направляться подлинное творчество, создающееся из повторных живых человеческих чувствований, взятых из подлинной жизни и подсказанных нам эмоциональной памятью.

При сравнении обеих линий вы поймете, что раньше, на показном спектакле, вы находились в иной плоскости, в которой нельзя созидать творчество и искусство, а можно только делать ремесло, показывать мертвые, придуманные, но не пережитые образы, грубо подделанные страсти. Теперь же, когда вы познали ту плоскость, в которой бурлит подводное течение нашего чувства и развивается жизнь человеческого духа роли, где хранятся неистощимые запасы опыта, воспоминаний о пережитых чувствованиях, у вас создается совсем иная внутренняя линия в творчестве, по которой вы и будете итти при вашей дальнейшей работе.

* * *

-- Сегодняшний урок8 я посвящаю д_и_ф_и_р_а_м_б_а_м самой величайшей, незаменимой, неподражаемой, недосягаемой, гениальной художнице в нашем искусстве.

Кто же она?

О_р_г_а_н_и_ч_е_с_к_а_я, т_в_о_р_ч_е_с_к_а_я п_р_и_р_о_д_а а_р_т_и_с_т_а. Где она скрывается? Куда обратиться? В какую сторону направить наши восторги и хвалебные гимны?

То, чем я восторгаюсь, называют разными непонятными именами: гением, талантом, вдохновением, сверх- и подсознанием, интуицией.

Но где они в нас находятся -- не знаю, чувствую их в других, иногда в себе. Где? Внутри или снаружи? Тоже не знаю.

Говорят, что это таинственное чудотворное "наитие свыше", от Аполлона или от бога. Но я не мистик и не верю этому, хотя в моменты творчества хотел бы этому поверить для собственного воодушевления. Другие говорят, что то, что я ищу, живет в наших сердцах. Я чувствую свое сердце, но только тогда, когда оно усиленно бьется или когда оно расширяется и болит. Это неприятно, а то, о чем сейчас идет речь, напротив, чрезвычайно приятно, увлекательно до самозабвения. Третьи говорят, что гений или вдохновение живет у нас в мозгу, что сверх- и подсознание на самом деле сознательны. Они сравнивают сознание с фонарем, который направлен на определенную точку нашего мозга, на ней сосредоточивается все наше внимание. Остальная часть мозговых клеток остается во тьме или рефлекторно получает [слабый] отблеск. Но бывают моменты, когда вся плоскость мозговой коры на мгновение озаряется лучами фонаря сознания, и тогда на короткое время вся площадь сознания и подсознания озаряется светом и постигает все, что раньше было в тени. Это минуты гениального прозрения.

Есть ученые, которые чрезвычайно легко и свободно жонглируют словами "сверхсознание" и "подсознание". Одни уходят с ними в таинственные дебри мистики и говорят очень красивые, но совершенно непонятные и неубедительные слова.

Другие, напротив, ругают первых, осмеивают их и в свою очередь с большим апломбом объясняют все чрезвычайно просто, реально, почти так же, как мы говорим о функциях нашего желудка, легких и сердца.

Все эти объяснения весьма просты, возможны, жаль только, что они не откликаются ни в голове, ни в сердце и не вызывают во мне восторга.

Третьи ученые еще проще и определеннее говорят о самых сложнейших гипотезах, которые они основательно продумали. Но в результате приходят к выводу, что эти научные предположения ничем еще не подтверждаются. Поэтому они ничего определенного не знают ни о гении, ни о таланте, ни о сверх- и подсознании. Они лишь надеются на то, что в будущем наука дойдет до тех познаний, о которых пока можно только мечтать.

Это незнание, основанное на огромных познаниях, эта откровенность -- результат мудрости, понявшей невозможное. Это признание вызывает во мне доверие и заставляет меня чувствовать величие того, что ищет человек, могущество и силу пытливой мысли. Она стремится с помощью чуткого сердца постигнуть непостигнутое.

И оно будет постигнуто. В ожидании же нового торжества науки мне ничего не остается, как изучать не самое вдохновение, под- и сверхсознание, а лишь пути, подходы к ним. Вспомните то, о чем мы с вами говорили на уроках, что мы искали в течение всего учебного сезона. Разве наши правила основывались на шатких, неустойчивых гипотезах о подсознании? Напротив, все в наших занятиях и правилах, которые мы устанавливали сознательно, сотни раз проверено как на себе, так и на других. Только неопровержимые законы ставились нами в основу знаний, практики, опыта. Только они оказывали нам услугу и подводили нас к неведомому миру подсознания, который на минуту заживал внутри.

Не ведая о подсознательном, мы тем не менее искали связи с ним, ощупывали рефлекторные пути к нему и вызывали отклики непознанного еще нами мира подсознания. Можно ли теперь, пока непостижимое еще не достигнуто, рассчитывать на большее?

Я ничего большего сделать не сумею и даю лишь то, что могу, что в моих силах.

"Feci quod potui, faciant meliora potentes" {-- "Сделал, что мог, пусть другой сделает лучше" (лат.).}.

Преимущество моих советов в том, что они реальны, практичны, применимы к делу, доказаны на самой сцене, проверены десятками лет работы и дают определенные результаты.

Но все это жестоко критикуется моими оппонентами, которые слишком торопятся достигнуть тех идеалов, которых уже достигли другие искусства, о которых, может быть, не меньше мечтаю и я сам.

Но я знаю трудность таких достижений. Я знаю по опыту, что к ним нельзя тянуться прямо, без риска вывиха и отклонения от верного пути. Как и [достижения] других искусств, которые нас значительно обогнали, мечтания моих оппонентов достигаются лишь с определенной последовательностью и временем, которое нельзя ни обходить, ни сокращать. Нетерпение и торопливость лишь тормозят прогресс и намеченные достижения.

Прежде чем брать отдаленные форты, надо укрепить хорошенько взятые. Но у нас в искусстве пытаются перепрыгнуть сразу на дальние позиции, не справившись с передними.

* * *

Психотехника должна помочь организовать подсознательный материал, потому что только организованный подсознательный материал может принять художественную форму. Ее умеет создавать волшебница органическая природа. Она владеет и управляет самыми важными центрами нашего творческого аппарата. Ими не ведает человеческое сознание, в них не ориентируются наши ощущения, а без них невозможно подлинное творчество.

* * *

Техника [помогает актеру играть] умно, последовательно, логично. Следишь и любуешься, как одно вытекает из другого. Ясно, понятно, умно.

Кроме того, красиво, так как все заранее рассчитано -- жест, поза, движение.

Речь тоже приспособлена к роли. Выработанные звук и произношение ласкают ухо. Красивая лепка фраз. Интонации музыкальны, точно выучены по нотам. Все согрето и оправдано изнутри. Чего же больше? Большое наслаждение смотреть и слушать таких актеров. Какое искусство! Какое совершенство! Как жаль, что такие актеры редки.

О них и об их игре хранишь в памяти чудесные, стройные, эстетические, тонкие, красивые воспоминания, как о чем-то до самого конца выдержанном и законченном. Такое большое искусство не достигается одной выучкой и техникой. Нет. Это подлинное творчество, согретое изнутри человеческим, а не актерским чувством. Это то, к чему надо стремиться.

Но... мне нехватает в этой игре лишь одного: потрясающей, оглоушивающей, осеняющей неожиданности! Она вырывает почву из-под ног и вдруг подкладывает другую, на которой смотрящий никогда не стоял, но которую он отлично знает чутьем, предчувствием, догадкой. Но он видит эту неожиданность, лицом к лицу встречается с ней впервые. Это потрясает, порабощает и берет в плен целиком всего человека... Рассуждать и критиковать нельзя. Это несомненно, так как эта неожиданность пришла из самых глубин органической природы, сам актер потрясен, порабощен неожиданностью. Артиста влечет куда-то, но он сам не знает куда. Случается, что такой набежавший внутренний порыв уводит артиста [от правильного] пути роли. Это досадно, но тем не менее порыв остается порывом. Он потрясает самые глубокие центры. Забыть этого нельзя. Это событие в жизни.

Но если порыв несется по линии роли, тогда результат достигает идеала. Перед вами то самое ожившее создание, которое вы пришли смотреть в театр. Это не просто образ, а все образы, взятые вместе, такого же рода и происхождения. Это человеческая страсть. Откуда берет артист технику, голос, речь, движение? Он неуклюж, а теперь он олицетворение пластики. Обыкновенно он мямлит, мнет слова в речи, а сейчас он красноречив, вдохновенен, и голос его звучит, как музыка.

Хорош актер первого типа, техника его блестяща, красива, но разве сравнишь ее с этой?

Эта игра прекрасна своим смелым пренебрежением к обычной красоте. Эта игра сильна, но совсем не той логикой и последовательностью, которой мы любовались в первом случае. Она прекрасна своей смелой нелогичностью. Ритмична аритмичностью, психологична своим отрицанием обычной общепринятой психологии. Она сильна порывами. Она нарушает все обычные правила и это-то именно и хорошо, это-то и сильно.

Повторить этого нельзя. В следующий раз будет совсем Другое, но не менее сильное и вдохновенное. Хочется крикнуть актеру: "Запомни это, не забудь, дай еще насладиться!" Но актер сам не властен в себе. Не он творит. Творит его природа, а он лишь инструмент, скрипка в ее руках.

О такой игре не скажешь, что она хороша. Не скажешь, зачем это так, а это не так. Оно так, потому что оно есть, и другого быть не может. Критикуют ли гром и молнию, морскую бурю, шквал и шторм, рассвет и заход солнца?9

* * *

Мы познали кое-что из того, что и как умеет делать и творить природа. Это очень много и ценно. Но мы не познали и никогда не сумеем творить за нее или как она это умеет делать сама.

Но существуют мнения, что природа часто творит плохо, что наша грошовая актерская техника делает это лучше, с большим вкусом. Допустим, что с большим вкусом, но не с большей правдой. Есть моменты в творчестве, в которых для некоторых эстетов вкус важнее правды. Но я задаю такой вопрос: а в минуту потрясения тысячной толпы, когда все заживает одним потрясением несмотря на некрасивость, почти уродство некоторых великих артистов и артисток, разве дело во вкусе, в сознании, в технике или в какой-то силе, сидящей в гении, которой он сам, наподобие Мочалова, не владеет? И тут находят увертку и говорят: "Да, но в эти моменты урод становится красавцем". Конечно, совершенно верно. Так пусть же он делает себя почаще красавцем, по собственному произволу, без помощи той неведомой силы, которая его красит. Но этого всезнающие [эстеты] не умеют делать, не умеют даже признаться в своем неведении, но продолжают восхвалять грошовую актерскую технику и штамп, якобы исправляющие самую природу.

Я считаю таких людей либо маниаками, либо тупицами, либо самоуверенными невеждами, которые неспособны даже сознаться в своем неведении.

Величайшая мудрость сознать свое неведение.

Я дошел до этой мудрости и признаюсь, что в области [интуиции] и подсознания, которые не более как физиологического происхождения, все то, о чем мне говорят, меня не сдвигает с места. Я ничего не знаю кроме одного, что эти тайны известны художнице-природе. Вот потому-то ей я и пою дифирамбы. Вот почему я посвятил свой труд и работу почти исключительно изучению творческой природы не для того, чтоб творить за нее, а для того только, чтоб найти к ней косвенные окольные пути, то, что мы теперь называем "манками". Я нашел их мало. Знаю, что их гораздо больше, что наиболее важные не скоро откроют. Тем не менее кое-что я приобрел в моей долгой работе и этим немногим я пытаюсь поделиться с вами. Но если б я не признал своего бессилия и недостижимость величия творческой природы, я бы блуждал, как слепец, по тупикам, принимая их за необъятные открывающиеся мне горизонты. Нет, я предпочитаю стоять на холме и оттуда озираться на необъятные просторы, пытаясь, точно на аэроплане, взлететь на несколько десятков верст в необозримое и непонятное нашему сознанию пространство, которое мой ум не может даже мысленно, в воображении охватить, -- как царь [. который]

Мог с вышины с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

1. [О МУЗЫКАЛЬНОСТИ РЕЧИ]

Я был сегодня на "звуках"1 и в перерывах между ними слушал разговор артистов с Аркадием Николаевичем в закулисном фойе.

Торцов делал свои замечания одному из артистов по поводу исполнения его роли, одну из сцен которой он прослушал, стоя за кулисами.

К сожалению, я подошел в середине его объяснения и пропустил начало.

Вот что говорил Аркадий Николаевич.

-- Декламируя, я старался говорить как можно проще, без ложного пафоса, без фальшивой напевности, без утрированного скандирования стихов, идя по внутреннему смыслу произведения, по его существу. Это не было мещанской опрощенностью, а оставалось красивой речью. Этому помогало то, что слоги фразы звучали, пели, и это придавало речи благородство и музыкальность.

Когда я перенес на сцену такую манеру говорить, мои товарищи артисты были удивлены происшедшей переменой в голосе, в дикции и новыми приемами выражать чувства и мысли. Но оказалось, что я еще не все постиг. Надо уметь не только самому наслаждаться своей речью, но и дать возможность присутствующим зрителям уловить, понять и усвоить то, что заслуживает внимания. Надо незаметно вложить слова и интонацию в уши слушающих. При этом легко попасть на ложный путь и начать показывать зрителям свой голос, кокетничать им, хвастаться манерой говорить.

Но этого отнюдь не следует делать, а надо лишь усвоить известные навыки, помогающие в большом помещении делать свою речь понятной для всех, легко воспринимаемой на расстоянии. Для этого в иных местах роли приходится говорить членораздельнее, в других -- задержать или приостановить речь, чтоб дать время слушающим хорошо усвоить сказанное, или полюбоваться красивым, красочным выражением, или хорошо вникнуть в глубокую мысль, или оценить меткие примеры и сравнения, верную и красочную интонацию.

Для всего этого артисту надо хорошо знать слова, фразы, мысли, которые следует выдвинуть на первый план или, напротив, отодвинуть назад.

Такой навык надо довести в себе до механической приученности, до второй натуры.

Я познал то, что на нашем языке называется ч_у_в_с_т_в_о_в_а_т_ь с_л_о_в_о.

Речь -- музыка. Текст роли и пьесы -- мелодия, опера или симфония. Произношение на сцене -- искусство не менее трудное, чем пение, требующее большой подготовки и техники, доходящей до виртуозности. Когда [актер с] хорошо упражненным голосом, обладающий виртуозной техникой произношения, звучно говорит свою роль на сцене,-- он захватывает меня своим мастерством. Когда он ритмичен и помимо воли сам увлекается ритмом и фонетикой своей речи, -- он волнует меня. Когда артист проникает в душу букв, слов, фраз, мыслей, -- он ведет меня за собой в глубокие тайники произведения поэта и своей собственной души. Когда он ярко окрашивает звуком и очерчивает интонацией то, чем живет внутри, он заставляет меня видеть внутренним взором те образы и картины, о которых повествуют слова речи и которые создает его творческое воображение.

Когда актер, владеющий своими движениями, дополняет ими то, что говорят слова и голос, мне кажется, что я слышу созвучный прекрасному пению аккомпанемент. Хороший мужественный голос, вступающий со своей репликой на сцене, мне кажется виолончелью или гобоем. Чистый и высокий женский голос, отвечающий на реплику, заставляет меня вспоминать о скрипке или о флейте. А низкий грудной звук [голоса] драматической артистки напоминает мне вступление альта или viola d'amore2. Густой бас благородного отца звучит фаготом, а голос злодея -- тромбоном, который трещит от своей силы и внутри его клокочут, точно от злости, накопившиеся слюни.

Как это артисты не чувствуют целого оркестра в человеческой речи? Прислушайтесь внимательно.

Вот затянул свою короткую, но типичную ноту гнусавый кларнет:

В...в...в...в!

Едва определилась его характерная звуковая краска, ворвалась, точно через распахнувшуюся дверь, целая группа певучих скрипичных нот:

О...о...о...о!

Это вступление может звучать в унисон с кларнетом или в терцию, в кварту, в квинту, или в октаву. Выше или ниже первой ноты. При каждом интервале получаются различные созвучия. Они рождают разные настроения, они каждый раз по-новому откликаются в душе.

Два звука, слившись воедино, поют уже дуэт:

B...o...o...!

Но вот затрещал барабан:

Р...р...р...!

Вступив, он слился с прежними звуками. Теперь вместо дуэта получилось трио. Его звуки перемешались между собой. Они приобрели суровость:

В о о о р...р...р!

Точно укоризненно звучит оркестр. Но вступили вторые скрипки, и смягчилось резкое созвучие:

В о р о о о о...

поет теперь оркестр.

Когда же вдруг затрубила труба:

Т...т...т...

характер созвучия опять резко изменился и стал жестче.

Ворот...--

гудит оркестр.

И...и...и...--

резко вступил пистон.

Теперь оркестр точно жалобно завопил:

Вороти...и...и...

Тут засвистал какой-то инструмент и, удаляясь все дальше и дальше, замер и оборвался в пространстве:

"Воротись!.." --

жалобно стонал оркестр.

Но это только начало грустной арии. Музыкальная фраза не кончена. Оркестр продолжает петь дальше при постепенном вступлении все новых и новых инструментов, при образовании все нового созвучия. Скоро фраза окончательно сложилась:

"Я без тебя не могу жить!"

Как разно и каждый раз по-новому можно пропеть эту фразу! Сколько в ней разнообразных значений, как много различных настроений можно извлечь из нее! Попробуйте по-разному расставить паузы и ударения, и вы получите все новые и новые значения. Короткие паузы вместе с ударением четко выделяют главное слово, выносят его точно на подносе и подают отдельно от других. Беззвучные, более долгие остановки дают возможность наполнять их новым внутренним содержанием. Этому помогают движение, мимика, интонация. От таких изменений создаются все новые и новые настроения, рождается новое содержание целой фразы.

Вот, например, такая комбинация: "Вороти...и...ись!" Пауза, наполняемая отчаянием от невозможности вернуть ушедшего.

"Я не могу" -- короткая люфт-пауза, которая подготовляет и помогает выделить самое важное слово:

-- "Жи...и...ить" -- это ударное слово точно простонал оркестр. Очевидно, оно наиболее важное во всей фразе. Чтобы сильнее выделить его, нужна новая короткая люфт-пауза, после которой фраза заключается последними словами: "без тебя!"

Если в слове "жить", ради которого создавалась вся музыкальная фраза, прорвалась изнутри живущая в душе жажда жизни, если с помощью этого слова покинутая женщина цепляется из последних сил за того, кому она отдалась навсегда, то вскроется изнутри то, чем живет встревоженный дух обманутой женщины. Но в случае нужды можно совсем иначе расставить паузы и ударные слова, и вот что тогда получится:

"Воротись!" (пауза) "Я" (люфт-пауза) "не могу-у-у" (люфт-пауза) "жить без тебя".

На этот раз со всей четкостью выделились слова: "не могуу..." Через них вырвалось наружу предсмертное отчаяние женщины, теряющей смысл дальнейшего существования. От этого вся фраза приобрела фатальное значение, и чудится, что покинутая женщина подошла к последней черте, где кончается жизнь и начинается обрыв, могила.

Какая вместимость в слове и фразе! Какое богатство у языка! Он силен не сам по себе, а постольку, поскольку содержит в себе человеческую душу и мысль! В самом деле, сколько духовного содержания вместилось в маленькие семь слов: "Воротись, я не могу жить без тебя!" Целая трагедия жизни человеческого духа.

Но что такое одна фраза в целой большой мысли, сцене, акте, пьесе?! -- Маленький эпизод, момент, ничтожная часть огромного целого!

[Как] из атомов создается вселенная, так из отдельных букв складываются слова, из слов -- фразы, из фраз -- мысли, из мыслей -- целые сцены, из сцен -- акты, из актов -- громадная по содержанию пьеса, заключающая в себе трагическую жизнь человеческого духа Гамлета, Отелло, Чацкого и других. Это целая симфония!!

2. ИЗ РУКОПИСИ "ЗАКОНЫ РЕЧИ"

...Таким образом, артист д_е_й_с_т_в_у_е_т на сцене с_л_о_в_о_м, с помощью и_н_т_о_н_а_ц_и_й (повышение и понижение), у_д_а_р_е_н_и_й (сила) и п_а_у_з (остановок).

На них-то прежде всего и обратим наше внимание.

Начнем с интонации, "преимущественного выразителя чувства, органа души", без которого "речь бесчувственна" '.

-- Хотите ли вы в полной мере овладеть ею? -- обратился Аркадий Николаевич к Вельяминовой.

-- Да, конечно! -- ответила она.

--- И вы это серьезно говорите? -- переспросил Торцов.

-- Да, серьезно.

-- Очень, очень серьезно?

-- Да, очень, очень серьезно! -- твердо решила она.

-- Видите, как с каждым моим переспросом ваш голос опускается все ниже и ниже. Это доказывает определенность и твердость вашего решения.

Но вот вопрос: удастся ли вам это? -- усумнился Аркадий Николаевич.

-- Не знаю! -- с нерешительностью ответила она, пожимая плечами.

-- А теперь, заметили ли вы, как ваш голос поднялся на этой фразе недоумения? -- поймал ее Торцов.-- Значит, эта программа говорит правду, что "интонация -- результат способности голоса подниматься и опускаться" и что "как в телодвижении, так и в речи направление вниз соединено с определенностью (всякое "непременно"), направление вверх -- с неопределенностью (всякое "может быть")".

Вот и все! Вот вы уже и овладели тем, что нужно!-- воскликнул радостно Аркадий Николаевич.

-- Как овладела?-- изумилась Вельяминова.

-- Заметили ли вы, как ваш голос поднялся почти до предельной ноты тесситуры? Так всегда бывает при большом удивлении,-- снова разыграл ее Торцов.

Теперь мы узнали вашу самую нижнюю ноту, которая появилась сейчас при утверждении на "да" и вашу верхнюю ноту тесситуры, на которой вы только что произнесли фразу восклицания: "Как овладела?!"

Вот эти две ноты на "да" и на "как", или, иначе говоря, т_о_ч_к_у и в_о_п_р_о_с_и_т_е_л_ь_н_ы_й з_н_а_к, или, еще точнее, промежуток между предельной самой низкой и самой высокой нотами, расширяйте, развивайте и утверждайте в себе в первую очередь. Класс пения поможет вам в этой работе, а результат выяснится со временем, когда для вашей интонации откроется широкая голосовая гамма. Если б только вы знали, до какой степени она важна в сценической речи! Чем шире диапазон, тем больше им можно выразить.

* * *

...Волнение, неверие в то, что говоришь, отсутствие подлинной задачи, наигрыш, пыжение, насилие над темпераментом,-- все это укорачивает голосовой диапазон сценической речи. Прибавьте ко всем этим условиям малоразвитой, неподготовленный голос и вам станет понятно, почему на сцене говорят на секундах, терциях и квинтах...

Ввиду того, что на прошлом уроке многие из учеников нашли, что прием графического изображения фонетики речи нагляден и убедителен, Аркадий Николаевич воспользовался им сегодня для очередной работы п_о з_н_а_к_а_м п_р_е_п_и_н_а_н_и_я, в с_в_я_з_и с и_н_т_о_н_а_ц_и_е_й.

Эта часть урока началась с небольшого вступления Торцова. Он говорил:

-- Прямое назначение з_н_а_к_о_в п_р_е_п_и_н_а_н_и_я группировать слова фразы и указывать речевые остановки или паузы. Они различны не только по продолжительности, но и по х_а_р_а_к_т_е_р_у. Последний зависит от той интонациич которая сопровождает речевую остановку. Иначе говоря, каждый знак препинания требует соответствующей ему характерной для него и_н_т_о_н_а_ц_и_и, и с этой стороны знаки препинания подлежат теперь нашему изучению.

Как видите, двойственность их функций заставляет меня говорить о них дважды -- теперь и впоследствии, когда речь зайдет о речевых остановках, или паузах.

Пусть это не путает вас, так как я это делаю умышленно.

Начну с т_о_ч_к_и. Представьте себе тяжелый камень, который стремительно летит в пропасть и там ударяется о самое ее дно.

Так же стремительно летит вниз звук последнего перед точкой выделяемого слога и ударяется о самое дно голосовой гаммы говорящего. Это звуковое падение и удар характерны для точки. Чем больше голосовой диапазон, тем длиннее линия движения вниз, тем стремительнее и сильнее удар, тем типичнее звуковая фигура точки и, наконец, тем законченнее, увереннее и определеннее звучит передаваемая мысль.

Наоборот, чем короче голосовая гамма, чем слабее падение, стремительность и удар, тем неопределеннее передача мысли.

"Положить фразу на дно" означает на нашем языке поставить хорошую, заканчивающую точку. Судите сами, как важен для этого большой голосовой диапазон с хорошими низами.

М_н_о_г_о_т_о_ч_и_е в противоположность точке не заканчивает фразы, а напротив, как бы толкает ее в пространство, где она пропадает, точно птица, выпущенная из клетки, или точно дым, уносимый по воздуху между небом и землей. При этом полете в пространство наш голос не подымается вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее на дно, а оставляя ее висеть в воздухе.

З_а_п_я_т_а_я тоже не оканчивает фразы, а передает ее наверх, точно в следующий этаж, или перекладывает ее на полку выше. Такая голосовая фигура в музыке носит название "portamento".

Этот звуковой загиб кверху обязателен при запятой, наподобие приподнятого указательного пальца, [он] предупреждает тысячную толпу о том, что фраза не окончена и ждет продолжения. Такое предупреждение заставляет слушателей ждать, не ослабляя внимания, напрягать его еще сильнее.

В большинстве случаев артисты боятся запятой и потому спешат как бы перепрыгнуть через нее, чтоб скорее закончить всю фразу и добраться до спасительной точки, точно до большой станции, на которой можно отдохнуть от дороги, переночевать, закусить, прежде чем ехать дальше. Но запятых не следует бояться. Напротив, их надо любить, как короткую передышку в пути, во время которой приятно просунуть голову в окно, вдохнуть в себя воздух и освежиться. Запятая -- мой любимый знак.

Голосовое portamento, которое требуется при запятой, дает грацию речи и интонации. Если не бояться паузы, а пользоваться ею умело, то с ее помощью можно говорить не торопясь, спокойно, выдержанно, с уверенностью в том, что зрители театра дослушают передаваемую мысль. Для этого надо только четко сделать голосовой загиб кверху и задержать там звук столько, сколько нужно или хочется. Тот, кто владеет этой техникой, отлично знает, что спокойствие, выдержка и уверенность при голосовом portamento импонируют толпе и заставляют ее терпеливо ждать даже в тех случаях, когда актер дольше, чем надо, задержит звук на верхней ноте загиба и продлит паузу.

Как приятно стоять перед тысячной толпой, спокойно, не торопясь группировать слова, лепить сложные периоды, конструктивные части мысли и быть уверенным в том, что замершая толпа терпеливо слушает говорящего.