Способы описания процесса перевода

Содержание: Определение процесса перевода (188). Понятие модели перевода (189 - 190). Ситуативная модель перевода (191 - 199). Трансформационно-семантическая модель перевода (200 - 205). Психолингвистическая модель перевода (206). Операционный способ описания перевода (207). Понятие переводческой трансформации (208 - 209). Транскрипция и транслитерация (210). Калькирование (211). Лексико-семантические замены (212-215). Синтаксическое уподобление (216). Членение и объединение предложений (217 - 218). Грамматические замены (219 - 222). Антонимический перевод (223). Экспликация (224). Компенсация (225).

188. Процессом перевода или переводом в узком смысле этого термина называются действия переводчика по созданию текста перевода (собственно перевод). Процесс перевода включает, по меньшей мере, два этапа: уяснение переводчиком содержания оригинала и выбор варианта перевода. В результате этих этапов осуществляется переход от текста оригинала к тексту перевода. При этом действия переводчика часто интуитивны и переводчик подчас не осознает, чем он руководствовался при выборе того или иного варианта. Это, однако, не означает, что такой выбор полностью случаен или произволен. Он во многом определяется соотношением способов построения сообщений в ИЯ и ПЯ. Теория перевода стремится выяснить, как происходит переход от оригинала к тексту перевода, какие закономерности лежат в основе действий переводчика.

189. Реальный процесс перевода осуществляется в мозгу переводчика и недоступен для непосредственного наблюдения и исследования. Поэтому изучение процесса перевода производится косвенным путем при помощи разработки различных теоретических моделей, с большей или меньшей приближенностью описывающих процесс перевода в целом или какую-либо его сторону. Моделью перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. В лингвистической теории перевода модели перевода представляют процесс перевода в виде ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми особенностями оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода. Модель перевода носит 158

условный характер, поскольку она необязательно отражает реальные действия переводчика в процессе создания текста перевода. Большинство таких моделей имеет ограниченную объяснительную силу и не претендует на то, что на их основе может быть реально осуществлен перевод любого текста с необходимой степенью эквивалентности. Задачи модели заключаются лишь в том, чтобы описать последовательность действий, с помощью которых можно решить данную переводческую задачу при заданных условиях процесса перевода. Модели перевода раскрывают отдельные стороны функционирования лингвистического механизма перевода. Хотя в своей практической работе переводчик может добиваться необходимого результата и каким-либо путем, не совпадающим ни с одной из известных нам моделей перевода, знание таких моделей может помочь ему в решении трудных переводческих задач.

190. Описание переводческого процесса с помощью моделей перевода включает два взаимосвязанных аспекта: 1) общую характеристику модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной силы модели); 2) типы переводческих операций (трансформаций), осуществляемые в рамках модели. Модель перевода может быть преимущественно ориентирована на внеязыковую реальность или на некоторые структурно-семантические особенности языковых единиц. Примером моделей первого вида может служить ситуативная модель перевода, примером моделей второго вида - трансформа-ционно-семантическая модель.

191. Ситуативная (иначе: денотативная) модель перевода исходит из того несомненного факта, что содержание всех единиц языка отражает, в конечном счете, какие-то предметы, явления, отношения реальной действительности, которые обычно называются денотатами. Создаваемые с помощью языка сообщения (отрезки речи) содержат информацию о какой-то ситуации, т.е. о некоторой совокупности денотатов, поставленных и определенные отношения друг к другу.

Если отвлечься от несущественных различий, то следует признать, что окружающая нас реальная действительность едина для всего человечества. Общность окружающего мира, биологической структуры, производственных и жизненных процессов у всех людей, независимо от их языковой принадлежности, приводит к тому, что все люди обмениваются мыслями, в основном, об одних и тех же явлениях действительности. В

принципе, любая мыслимая ситуация может быть с одинаковым успехом описана с помощью любого развитого языка.

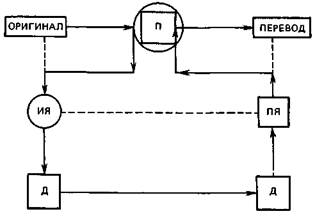

192. Учитывая, что основное содержание любого сообщения заключается в отражении какой-то внеязыковой ситуации, ситуативная модель перевода рассматривает процесс перевода как процесс описания при помощи языка перевода той же ситуации, которая описана на языке оригинала. При этом действия переводчика представляются следующим образом (см. схему № 2). Воспринимая текст оригинала, переводчик отождествляет

Схема № 2. Ситуативная модель перевода.

составляющие этот текст единицы с известными ему языковыми единицами ИЯ и, интерпретируя их значение в контексте, выясняет, какую ситуацию реальной действительности описывает оригинал. После этого переводчик описывает эту ситуацию на языке перевода. Таким образом, процесс перевода осуществляется от текста оригинала к реальной действительности и от нее к тексту перевода. В ряде случаев этот же процесс идет более кратким путем, когда интерпретация текста или какой-либо его части была проведена заранее, и переводчику известно, что определенные единицы ИЯ и ПЯ указывают на одинаковые предметы, явления или отношения реальной действительности. На этом основании он может непосредственно заменять единицы оригинала соответствующими единицами перевода, и обращение к реальной действительности осуществляется вне данного акта перевода (на схеме эти два случая обозначены соответственно сплошной и пунктирной линией). Модель перевода при этом сохраняет свою основную ориента-160

цию: объяснение процесса перевода как обращение к описываемой ситуации.

193. При этом речь идет не просто о необходимости интерпретировать значение языковых единиц в оригинале по отношению к реальной действительности, учитывать, наряду с лингвистическим, и ситуативный контекст. Как уже отмечалось, без соотнесения с реальной действительностью невозможно понять даже самое простое речевое высказывание. Английское предложение The table is on the wall интерпретируется как «Таблица висит на стене», в частности, потому, что знание реальной действительности подсказывает коммуникантам, что из двух значений слова table - «стол» и «таблица» - в данном случае реализовано последнее, так как обычно столы на стены не вешают.

Обращение к реальной действительности в рамках ситуативной модели перевода имеет в виду не только уяснение содержания оригинала, а сам процесс перевода, тот путь, следуя которому, переводчик может создать текст перевода. «Кусочек» реальной действительности, отраженный в совокупном содержании исходного текста, служит внеязыкошй основой перевода. Предполагается, что переводчик описывает этот фрагмент реальности средствами ПЯ точно так же, как он описал бы этот фрагмент, если бы узнал его не из текста оригинала, а каким-либо иным путем, например, с помощью своих органов чувств.

194. Ситуативная модель перевода обладает значительной объяснительной силой. Она адекватно описывает процесс перевода, когда для создания коммуникативно равноценного текста на ПЯ необходимо и достаточно указать в переводе на ту же самую ситуацию, которая описана в переводе. Иначе говоря, при помощи этой модели может достигаться эквивалентность на уровне идентификации ситуации. Наиболее четко ситуативная модель «работает» в следующих трех случаях: 1) при переводе безэквивалентной лексики; 2) когда описываемая в оригинале ситуация однозначно определяет выбор варианта перевода; 3) когда понимание и перевод оригинала или какой-либо его части невозможно без выяснения тех сторон описываемой ситуации, которые не входят в значения языковых единиц, использованных в сообщении.

195. Поскольку у безэквивалентных единиц ИЯ нет гото

вых соответствий, любой способ создания окказионального со

ответствия для таких единиц связан с обращением к ситуа-

6 - 156 161

ции, которая описана с их помощью в оригинале. Даже если создаваемые соответствия (путем транскрибирования или калькирования) относятся непосредственно к переводимому слову или словосочетанию, они могут быть выбраны лишь на основе правильного уяснения всей ситуации:

The plan is to use a system called "dense pack" which would put the missiles into a narrow strip 14 miles long and one mile wide.

План предусматривает использование системы, именуемой «плотная упаковка», при которой ракеты размещаются на узкой полосе длиной в 14 миль и шириной в одну милю.

196. При описании эквивалентности второго типа (на уровне указания на ситуацию) отмечались случаи, когда в ПЯ существует лишь один способ описания определенной ситуации, независимо от того, каким образом она описана в оригинале. Переводчик может установить, что в данном случае он имеет дело с ситуативной эквивалентностью подобного вида, лишь обратившись к реальной действительности: если в английском оригинале указывается на свежеокрашенный объект (Wet paint), то в русском переводе эта ситуация будет описана с помощью предупреждения «Осторожно, окрашено», а о наличии хрупких предметов в упаковке (Fragile) по-русски предупреждают «Осторожно, стекло».

Аналогичным образом ситуация в значительной мере определяет выбор варианта перевода и тогда, когда в ПЯ существует не единственный, а преобладающий, наиболее распространенный способ описания данной ситуации. Именно этот способ и будет использован в переводе в большинстве случаев: Keep off the grass - По газонам не ходить, to sit up late - поздно лечь спать, to swallow the bait - попасться на удочку. Хотя указанные английские словосочетания и высказывания могут быть выражены по-русски и другими средствами, обращение к ситуации обычно подсказывает переводчику общепринятый способ ее описания. Ср. Stop, I have a gun! - «Стой! Я буду стрелять» и неупотребительное русское: «Стой! У меня ружье».

197. Решающую роль играет обращение к описываемой ситуации в тех случаях, когда содержащаяся в высказывании информация недостаточна для выбора варианта перевода. Мы уже знаем, что любая ситуация описывается в высказывании не во всех деталях, а через обозначение некоторой совокупности ее признаков. В то же время выбор варианта перевода мо-

162

жет порой зависеть от других признаков, которыми данная ситуация обладает в реальной действительности, но которые не вошли в способ ее описания, использованный в оригинале. В этом случае переводчик обращается к описываемой ситуации, ища необходимые сведения. Рассмотрим простой пример. Предположим, нам необходимо перевести следующее английское высказывание: Her aunt must be made to tell them about it. Общее содержание этого высказывания понять нетрудно, но выбор соответствия для существительного aunt и глагола made в русском переводе потребует дополнительной информации. Ведь aunt может быть и «тетя», и «тетушка», и «тетка», a must be made может означать, что ее нужно «заставить», «убедить» или «попросить» (...рассказать им об этом). Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо будет выяснить, о каких людях реально идет речь, какие между ними существуют отношения и какие методы могут быть использованы, для того чтобы получить от упомянутой родственницы желаемые сведения.

Необходимые сведения о реальной ситуации могут быть порой получены из различных литературных источников и всякого рода справочников. В следующем примере переводчику понадобится основательное знание истории Англии: Cromwell and Bradshaw (not the guide man, but the King Charles's head man) likewise sojourned here. (J.K. Jerome) Перевести выделенные слова можно лишь при условии, что переводчику удастся выяснить, что Дж. Бредшо был председателем суда, приговорившего к смертной казни Карла Первого, а его однофамилец - автор известного в Англии путеводителя. В самом же тексте ни узкий, ни широкий контекст не позволяет правильно интерпретировать сочетания guide man и King Charles's head man.

198. Таким образом, ситуативная модель перевода правильно отражает ряд важных сторон переводческого процесса и дает возможность объяснить те особенности выбора варианта перевода, которые связаны с обращением переводчика к реальной действительности и последующим ее описанием средствами ПЯ. В то же время эта модель обладает ограниченной силой, поскольку она охватывает лишь некоторые способы реализации процесса перевода. Как известно, описываемая ситуация далеко не всегда однозначно определяет выбор варианта перевода, так как в большинстве случаев она может быть описана разными способами. И тогда самое подробное выяснение реальной ситуации, которую описывает оригинал, не дает еще

163

переводчику указаний, какие признаки этой ситуации надо отразить при создании сообщения на ПЯ. Не дает знание ситуации достаточных оснований и для выбора лексико-синтаксиче-ской организации высказывания в переводе в рамках определенного способа описания ситуации. И способ описания ситуации, и набор языковых единиц, с помощью которых он реализуется, выражают дополнительный смысл, составляющий немаловажную часть общего содержания высказывания. Поэтому содержание высказываний, описывающих одну и ту же ситуацию, может, в целом, различаться весьма существенно. И для правильного выбора варианта перевода в этом случае переводчику недостаточно описать средствами ПЯ ту же реальную действительность, которая отражена в оригинале. Он должен еще воспроизвести и другие части содержания исходного текста, употребив эквивалентные средства описания этой действительности. А для этого необходимо учитывать, не только о какой ситуации говорится в оригинале, но и что и как о ней сказано.

199. Понятно, что ситуативная модель перевода не работает и в тех случаях, когда переводчику необходимо отказаться от описания той же самой ситуации, чтобы обеспечить передачу цели коммуникации оригинала. Если данная ситуация не позволяет Рецептору перевода сделать необходимые выводы или связана с иными ассоциациями, чем у Рецептора оригинала, то описание переводчиком той же ситуации средствами ПЯ не обеспечит возможности межъязыковой коммуникации.

Из сказанного выше не следует, что ситуативная модель неправильно объясняет процесс перевода. Она адекватно воспроизводит этот процесс в тех случаях, когда для его осуществления необходимо и достаточно уяснить описываемую в оригинале ситуацию и передать ее средствами ПЯ. Однако ее объяснительная сила ограничена тем, что она не учитывает необходимости воспроизведения в переводе и той части содержания оригинала, которая создается значениями используемых в нем единиц ИЯ.

200. Трансформационно-семантическая модель перевода, в отличие от ситуативной, исходит из предположения, что при переводе осуществляется передача значений единиц оригинала. Она рассматривает процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ, устанавливая между ними отношения эквивалентности. Таким образом, Трансформационно-семантическая 164

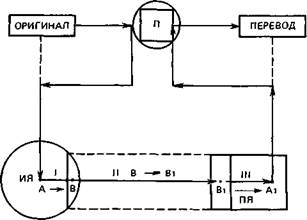

модель ориентирована на существование непосредственной связи между структурами и лексическими единицами оригинала и перевода. Соотнесенные единицы рассматриваются как начальное и конечное состояния переводческого процесса. В рамках трансформационно-семантической модели процесс перевода может быть представлен в виде следующей схемы (см. схему № 3).

Схема № 3. Трансформационно-семантическая модель перевода.

Согласно указанной модели процесс перевода проходит три этапа. На первом этапе - этапе анализа (I) - осуществляется упрощающая трансформация исходных синтаксических структур в пределах ИЯ: структуры оригинала (А) преобразуются (сводятся) к наиболее простым, легко анализируемым формам (В). Предполагается, что такие простые «ядерные» (или «околоядерные») структуры в разных языках достаточно близки и легко заменяют друг друга при переводе (В = Bj). Так, предложение She is a good dancer трансформируется в более «прозрачную» структуру She dances well; предложение The thought worried him может быть представлено в виде двух упрощенных

165

предложений и указания связи между ними: (a) he thought, (b) he worried, (с) первое предложение (he thought) обусловливает второе (he worried).

Упрощающим преобразованиям на стадии анализа подвергаются и отдельные слова, в значениях которых выявляется набор элементарных смыслов (сем). Подобные элементы смысла выделяются в семантике слова при его сопоставлении со словами с близким значением и обнаружении различий между ними. У членов такого семантического ряда можно найти как общие элементы смысла, так и дифференциальные, отличающие значения каждого синонима от других членов ряда. Так, в ряду английских слов speak, sing, whistle, whisper, hum общим (ядерным) компонентом значения будет «произнесение звуков с использованием речевого аппарата». А значение, например, whisper - «шептать» включает этот ядерный смысл плюс два дополнительных дифференцирующих признака «использование звуков (членораздельной) речи» (в отличие от whistle и hum) и «отсутствие голоса» (в отличие от speak или sing).

Аналогичным образом выявляются элементарные смыслы у любых слов с пересекающимися или смежными значениями (например, run, walk, jump, hop, etc.) или у слов, значения которых связаны отношением «род - вид» (гиперо-гипонимиче-скими отношениями): animal и mammal, dog и poodle и т.д.

Элементы сходства и различия можно обнаружить и при сопоставлении близких по значению слов разных языков. Так, в русском слове «студент» компонентный анализ выявляет такие семантические признаки, как «мужчина» (в отличие от «студентка»), «учащийся в ВУЗе» (в отличие от «ученик»), «обучаемый» (в отличие от «преподаватель»), «единственное число» (в отличие от «студенты»). В английском student первые две семы будут отсутствовать, а две другие будут совпадать. Именно совпадение хотя бы части сем и дает возможность словам разных языков выступать в качестве эквивалентов друг другу.

201. Упрощение синтаксических структур и разбиение значений лексических единиц на этапе анализа позволяют осуществить второй этап перевода (II) - «переключение», т.е. переход к ядерным структурам и семантическим компонентам языка перевода (В -»• В}). Как было указано, на уровне таких структур и элементарных сем у разных языков обнаруживается значительное сходство. Поэтому в принципе эквивалентные еди-166

ницы на этом уровне отыскиваются сравнительно легко. Нетрудно убедиться, что если предложение She is a good singer может вызвать определенные трудности при переводе, если это высказывание не относится к профессиональной певице, то трансформированное высказывание She sings well переводится без труда: «Она хорошо поет». Аналогичным образом при переводе предложения Не was humming a merry tune выбор русского соответствия будет облегчен, если будут учитываться такие семы английского hum, как to produce musical tones и without words, т.е. «напевать без слов».

202. На третьем этапе (III) - «реструктурирование» - осуществляются транс4юрмации на ПЯ с ядерного («околоядерного») уровня в окончательные структуры и единицы оригинала (Bj —»-А1). При этом в соответствии с нормами языка меняются такие формальные признаки, как порядок слов, структура предложения, число и распределение семантических признаков. По трансформационно-семантической модели три этапа процесса перевода, в результате которого английское высказывание Immediate expulsion of flunked students was felt to be inadvisable было переведено на русский язык как «Считалось нецелесообразным немедленно исключать студентов, провалившихся на экзаменах», описываются следующим образом:

I этап: Английское предложение трансформируется в ряд ядерных структур: 1. Students flunked (examinations). 2. Somebody expels students. 3. The action (2) is immediate. 4. The action (2+3) is inadvisable. 5. Someone felt something. 6. (1) is the reason for (2). 7. (4) is the object of (5). Одновременно анализируются значения лексических единиц: Student - one who attends a school, especially a higher institution of learning, flunk - to fail at an examination + colloquial style, etc. В ряде случаев нет необходимости отыскивать более мелкие семантические компоненты в некоторых словах оригинала, так как их семантическая структура достаточна проста и они могут быть переведены методом «прямого переключения», т.е. непосредственной подстановкой русского слова: expel - исключать, immediate - немедленный и т.п.

II этап: Английские ядерные структуры и семантически упрощенные слова заменяются соответствующими русскими структурами и словами: 1. Студенты (или учащиеся) не сдали экзаменов. 2. Кто-то исключает студентов, 3. Это действие (2) осуществляется немедленно. 4. Действие (2 + 3) является нецелесообразным. 5. Некто чувствовал. 6. (1) является причи-

167

ной (2). 7. (4) является объектом (5). В результате объединения ядерных структур в соответствии с указанными связями между ними в конце второго этапа может получиться примерно следующее русское высказывание: «Некто чувствовал, что исключить студентов (учащихся) за то, что они не сдали экзаменов и делать это немедленно, является нецелесообразным».

III этап: Окончательно синтезируется русское высказывание путем перехода к структурам и лексическим единицам, более полно соответствующим нормам русского языка и значению единиц оригинала: 1. В связи с отсутствием конкретного действующего лица неопределенное местоимение опускается и глагол ставится в обобщенно-возвратной форме. 2. Глагол ощущения заменяется глаголом мышления, поскольку речь идет о рациональном, а не эмоциональном отношении. 3. Развернутые предикативные единицы компрессируются в именные и глагольные группы: «считалось нецелесообразным», «студенты, не сдавшие экзаменов» и «немедленно исключить». 4. Меняется порядок слов. 5. Выбирается надлежащая форма слова: «исключать», а не «исключить», если речь идет о постоянной практике. 6. Отбрасываются ненужные варианты: «студенты», а не «учащиеся». 7. Уточняются коннотативные значения слов: «провалившихся на экзаменах». В результате получается указанный вариант перевода: «Считалось нецелесообразным немедленно исключать студентов, провалившихся на экзамене».

203. Трансформационно-семантическая модель перевода обладает значительной объяснительной силой. Она позволяет описывать многие стороны переводческого процесса, недоступные для непосредственного наблюдения. Особенно важно, что, в отличие от ситуативной модели, данная модель дает возможность отразить роль значений языковых единиц в содержании исходного текста и зависимость (хотя и не всегда прямую) от этих единиц средств ПЯ, используемых в переводе. Тем самым моделируются способы достижения эквивалентности четвертого и пятого типов, где сохраняется основное значение синтаксических структур и лексических единиц исходного текста. Способ представления процесса перевода, который используется в трансформационно-семантической модели, во многом соответствует интуиции переводчика, который нередко ломает себе голову над тем, как поточнее передать ту или иную сему в значении слова оригинала. В рамках этой модели делается попытка объяснить общность содержания оригинала и перевода на уровне микрокомпонентов семантики языковых единиц, 168

т. е. сем. Общность сем составляет основу переводческой эквивалентности как в случае максимального совпадения состава сем в оригинале и переводе (I saw him yesterday - Я видел его вчера), так и в тех случаях, когда для осуществления межъязыкового общения оказывается достаточным хотя бы части семантических признаков. Далеко не все семы, имеющиеся в содержании оригинала, коммуникативно релевантны для данного акта общения. Задача переводчика, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить коммуникативно релевантные семы. Сопоставление семного состава оригинала и перевода показывает, что именно такие семы и воспроизводятся в процессе перевода.

204. Заменяющие друг друга семы могут не совпадать, а быть связаны отношениями семантического перефразирования, характерными для третьего типа эквивалентности:

Last year saw a rapid growth of industrial production. - В прошлом году отмечался быстрый рост промышленного производства. (А видит X у себя = X наличествует у А = X существует в период, когда А.)

She was preceded by her father. - Она вошла вслед за своим отцом. (А предшествует Б = Б следует за А = Б идет вслед за А.)

Подобное перефразирование может также сопровождаться добавлением или опущением отдельных семантических признаков:

McDermot spoke briefly into the telephone, then waited again. - Макдермот отдал краткое распоряжение по телефону и снова стал ждать.

As he stood there he heard a shot fired. - Вдруг он услышал выстрел.

205. Вместо с тем очевидно, что и трансформационно-се-мантическая модель не является универсальной и не претендует на моделирование любого переводческого акта. Она не предусматривает тех случаев, когда между синтаксическими структурами и значениями лексических единиц в оригинале и переводе нет отношений трансформации и эквивалентность двух текстов основывается исключительно на общности описываемой ситуации. Английское Answer the telephone равноценно русскому «Возьми трубку» не потому, что у глаголов to answer и «взять» есть общие семы, а на знании того, что в реальной

169

действительности, отвечая на телефонный звонок, надо взять телефонную трубку и что, следовательно, оба высказывания означают «одно и то же», называют разные стороны одной и той же ситуации. В таких случаях во втором типе эквивалентности для объяснения процесса перевода лучше «работает» ситуативная модель перевода.

Не моделирует трансформационно-семантическая модель процесса перевода и тогда, когда в переводе необходимо передать образные и иные ассоциации, связанные с текстом оригинала, когда в процессе перевода происходит замена ситуации, чтобы воспроизвести цель коммуникации. Иными словами, трансформационно-семантическая модель не предназначается для описания процесса перевода и в первом типе эквивалентности:

"Different brands of courage," Charles said. "Serge and barathea." - «Потому что существуют разные сорта храбрости, - сказал Чарльз. - Одна - сержантская, а другая - офицерская».

Ситуация, описываемая сообщением serge and barathea, важна не сама по себе, а теми выводами, которые может сделать из нее Рецептор, знающий, что это - названия двух видов ткани, причем первая ткань - простая, дешевая, а вторая - дорогая. Подобные выводы не сможет сделать русский Рецептор, в языке которого названия таких тканей отсутствуют. Поэтому в переводе названа иная ситуация, дающая возможность понять подразумеваемый смысл английского высказывания. Следует отметить, что в подобных случаях процесс перевода не моделируется и ситуативной моделью. Замена ситуации для сохранения цели коммуникации должна описываться моделью, которая учитывала бы различие в фоновых знаниях и культурно-историческом опыте ИР и ПР.

206. Ситуативная и трансформационно-семантическая модели перевода дают условное изображение перевода, не претендуя на полное соответствие реальным действиям переводчика. Чтобы более полно отражать деятельность самого переводчика, модель должна включать описание психических процессов, обеспечивающих такую деятельность. С этой целью разрабатывается психолингвистическая модель перевода, использующая положения теории речевой деятельности. Известно, что в соответствии с целью речевого акта у говорящего сначала формируется внутренняя программа будущего сообщения, которая за-170

тем развертывается в речевое высказывание. Исходя из этого, психолингвистическая модель перевода постулирует, что, осуществляя процесс перевода, переводчик сначала преобразует свое понимание содержания оригинала в свою внутреннюю программу, а затем развертывает эту программу в текст перевода. Поскольку внугренняя программа существует в форме субъективного кода говорящего, такое представление процесса перевода включает два этапа - «перевод» с ИЯ на внутренний код и «перевод» с внутреннего кода на ПЯ. Психолингвистическая модель перевода полностью соответствует пониманию перевода как вида речевой деятельности. К сожалению, объяснительная сила такой модели ограничивается тем обстоятельством, что мы не знаем, как происходит такое «свертывание» и «развертывание», какие элементы содержания сохраняются во внутренней программе и как выбирается один из возможных путей реализации такой программы в тексте перевода. Дальнейшая детализация психолингвистической модели перевода является важной задачей теории перевода.

207. Модель перевода ставит перед собой задачу представить процесс перевода в целом, указать общее направление движения мысли переводчика и последовательные этапы перехода от оригинала к переводу. Более подробная характеристика процесса перевода достигается путем описания типов мыслительных операций, с помощью которых переводчик находит нужный вариант перевода. При этом предполагается, что между единицами оригинала и перевода существует непосредственная связь, что из исходной единицы путем каких-то преобразований (трансформаций) может быть получена единица перевода. Представление процесса перевода как преобразования единиц оригинала в единицы перевода носит условный характер. В действительности, с единицами оригинала ничего не происходит, они остаются неизменными, а переводчик просто подыскивает коммуникативно равноценные им единицы в языке перевода. Этот поиск начинается с восприятия единиц оригинала и завершается созданием соответствующих отрезков перевода. Иначе говоря, мозг переводчика получает «на входе» отрезок текста на ИЯ и «выдает на выходе» отрезок текста на ПЯ. Сопоставляя исходные и конечные отрезки текста, можно попытаться охарактеризовать способ перехода от первых ко вторым, «приемы перевода», с помощью которых первые как бы преобразуются во вторые.

Операционное описание процесса перевода отличается от

171

представления этого процесса в рамках модели перевода тем, что в нем: 1) дается не общая схема процесса перевода, а указываются способы перевода, применимые при передаче значений единиц ИЯ определенного типа; 2) преобразования, с помощью которых описывается процесс перевода, происходят не отдельно в пределах ИЯ и в пределах ПЯ, а исключительно между разноязычными единицами, т.е. все они подразумевают непосредственное переключение от оригинала к переводу без промежуточных ступеней; 3) в связи с этим указанные преобразования (способы перевода) уже не сводятся к известным внутриязыковым трансформациям, а представляют собой собственно переводческие операции.

208. Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле, называются переводческими (межъязыковы ми) трансформациями. Поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц.

209. В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации рассматриваются не в статическом плане как средство анализа отношений между единицами ИЯ и их словарными соответствиями, а в плане динамическом как способы перевода, которые может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям контекста. В зависимости от характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как исходные в операции преобразования, переводческие трансформации подразделяются на лексические и грамматические. Кроме того, существуют также комплексные лексико-грамматические трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно лексические и грамматические единицы оригинала, либо являются межуров-невыми, т.е. осуществляют переход от лексических единиц к грамматическим и наоборот.

Основные типы лексических трансформаций, применяемых в процессе перевода с участием различных ИЯ и ПЯ, включают следующие переводческие приемы: переводческое транскрибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семан-тические замены (конкретизацию, генерализацию, модуляцию). К наиболее распространенным грамматическим трансформаци-172

ям принадлежат: синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения). К комплексным лексико-грамматическим трансформациям относятся антонимический перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация.

210. Транскрипция и транслитерация - это способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав). Ведущим способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и графические системы языков значительно отличаются друг от друга, передача формы слова ИЯ на языке перевода всегда несколько условна и приблизительна: absurdist- абсурдист (автор произведения абсурда), kleptocracy -клептократия (воровская элита), skateboarding - скейтбординг (катание на роликовой доске). Для каждой пары языков разрабатываются правила передачи звукового состава слова ИЯ, указываются случаи сохранения элементов транслитерации и традиционные исключения из правил, принятых в настоящее время. В англо-русских переводах наиболее часто встречающиеся при транскрибировании элементы транслитерации заключаются, в основном, в транслитерации некоторых непроизносимых согласных и редуцированных гласных (Dorset ['dasit] — Дорсет, Campbell ['kaerabalj— Кэмпбелл), передаче двойных согласных между гласными и в конце слов после гласных (Bonners Ferry - Боннерс Ферри, boss - босс) и сохранении некоторых особенностей орфографии слова, позволяющих приблизить звучание слова в переводе к уже известным образцам (Hercules missile - ракета «Геркулес», deescalation - деэскалация, Columbia - Колумбия). Традиционные исключения касаются, главным образом, освященных обычаем переводов имен исторических личностей и некоторых географических названий (Charles I - Карл I, William III - Вильгельм III, Edinborough -Эдинбург).

211. Калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания в

173

ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы. Именно так поступает переводчик, переводя superpower как «сверхдержава», mass culture как «массовая культура», green revolution как «зеленая революция». В ряде случаев использование приема калькирования сопровождается изменением порядка следования калькируемых элементов: first-strike weapon - оружие первого удара, land-based missile - ракета наземного базирования, Rapid Deployment Force - силы быстрого развертывания. Нередко в процессе перевода транскрипция и калькирование используются одновременно: transnational - транснациональный, petrodollar - нефтедоллар, miniskirt - мини-юбка.

212. Лексика-семантические замены - это способ перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного типа логических преобразований. Основными видами подобных замен являются конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значения исходной единицы.

213. Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная лексическая единица оказываются в логических отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, а единица ПЯ - входящее в нее видовое понятие:

Dinny waited in a corridor which smelled of disinfectant. Динни ждала в коридоре, пропахшем карболкой. Не was at the ceremony. Он присутствовал на церемонии.

В ряде случаев применение конкретизации связано с тем, что в ПЯ отсутствует слово со столь широким значением. Так, английское существительное thing имеет очень абстрактное значение (an entity of any kind) и на русский язык всегда переводится путем конкретизации: «вещь, предмет, дело, факт, случай, существо» и т.д. Иногда родовое название на языке перевода не может быть использовано из-за расхождения коннота-тивных компонентов значения. Английское meal широко применяется в различных стилях речи, а русское «прием пищи» не употребительно за пределами специальной лексики. Поэто-174

му, как правило, при переводе meal заменяется более конкретным «завтрак, обед, ужин» и др.:

At seven o'clock an excellent meal was served in the dining-room.

В семь часов в столовой был подан отличный обед.

Понятно, что выбор более конкретного наименования всецело определяется контекстом и в других условиях в семь часов (вечера) мог быть подан и ужин.

Конкретизация часто применяется и тогда, когда в ПЯ есть слово со столь же широким значением и соответствующей коннотацией, поскольку такие слова могут обладать разной степенью употребительности в ИЯ и ПЯ. Выше (см. с. 138) уже отмечалась большая употребительность в английском языке слов с широким значением. При переводе таких слов конкретизация является весьма распространенным способом перевода. В романе Ч. Диккенса «Давид Копперфилд» следующим образом описывается поведение матери героя, испуганной внезапным появлением грозной мисс Бетси:

My mother had left her chair in her agitation, and gone behind it in the corner.

Английские глаголы с общим значением to leave и to go не могут быть переведены здесь с помощью соответствующих русских глаголов «покинуть» и «пойти». Неприемлемость перевода «Матушка оставила свое кресло и пошла за него в угол» не вызывает сомнений, русский язык не описывает такую конкретную эмоциональную ситуацию подобным образом. Лучшим способом обеспечить эквивалентность русского перевода является конкретизация указанных глаголов:

Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась в угол позади него.

Аналогичным способом следует перевести и другое предложение из того же романа:

My old dear bedroom was changed, and I was to lie a long way off.

Приехав домой после долгого отсутствия, мальчик видит, что все в доме изменилось и стало ему чуждым. Использование прямых соответствий сделало бы перевод этого английского предложения малопонятным. Почему кто-то должен «лежать вдали от спальни»? Контекст показывает, что «лежать»

175

означает здесь «спать», а «вдали» указывает всего лишь другую часть дома. Именно так и должно быть сказано по-русски:

Моей милой старой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома.

Широко распространена конкретизация английских глаголов «говорения» to say и to tell, которые могут переводиться на русский язык не только как «говорить» или «сказать», но и более конкретными «промолвить, повторить, заметить, утверждать, сообщать, просить, возразить, велеть» и т.п.:

"So what?" I said.

- Ну и что? - спросил я.

Не told me I should always obey my father.

Он посоветовал мне всегда слушаться моего отца.

The boss told me to come at once.

Хозяин велел мне прийти сейчас же.

214. Генерализацией называется замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое:

Не visits me practically every week-end. Он ездит ко мне почти каждую неделю.

Использование слова с более общим значением избавляет переводчика от необходимости уточнять, субботу или воскресенье имеет в виду автор, говоря о «уик-энде».

Иногда конкретное наименование какого-либо предмета ничего не говорит Рецептору перевода или нерелевантно в условиях данного контекста:

Jane used to drive to market with her mother in their La Salle convertible.

Джейн ездила со своей матерью на рынок в их машине.

Не showed us his old beat-up' Navajo blanket.

Он нам показал свое потрепанное индейское одеяло.

Более общее обозначение может быть предпочтительным и по стилистическим причинам. В художественных произведениях на русском языке не принято с пунктуальной точностью указывать рост и вес персонажей, если это не связано со спортивными соображениями, и сочетание a young man of 6 feet 2

176

inches в английском оригинале будет заменено в русском переводе на «молодой человек высокого роста».

Порой переводчик имеет возможность выбирать между более конкретным и более общим вариантом перевода и оказывает предпочтение последнему:

Then this girl gets killed, because she's always speeding. - А потом эта девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. (Ср. более «технический» вариант: «она вечно превышает скорость».)

"Who won the game?" I said. "It's only the half." - А кто выиграл? - спрашиваю. - Еще не кончилось. (Ср. «более спортивное»: «Это же только первый тайм».)

Методом генерализации могут создаваться и регулярные соответствия единицам ИЯ: foot - нога, wrist watch - наручные часы и т.д.

215. Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из значения исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-следственными отношениями: I don't blame them. - Я их понимаю. (Причина заменена следствием: я их не виню потому, что я их понимаю). He's dead now. - Он умер. (Он умер, стало быть, он сейчас мертв.) Не always made you say everything twice. - Он всегда переспрашивал. (Вы были вынуждены повторять сказанное, потому что он вас переспрашивал.) При использовании метода модуляции причинно-следственные отношения часто имеют более широкий характер, но логическая связь между двумя наименованиями всегда сохраняется:

Manson slung his bag up and climbed into the battered gig behind a tall, angular black horse. (A. Cronin)

Мэнсон поставил свой чемодан и влез в расхлябанную двуколку, запряженную крупной костлявой черной лошадью.

Контекстуальная замена здесь явно необходима, особенно при переводе сочетания behind a horse, поскольку по-русски нельзя сказать: «Он сел в телегу позади лошади». Перевод slung his bag up через «поставил свой чемодан», behind a horse через «запряженную лошадью» и angular через «костлявая» осуществлен с помощью модуляции, хотя трудно точно опреде-

177

лить, какова связь между соответствующими понятиями в оригинале и переводе.

В следующем примере эта связь более явная, но и здесь это скорее не «потому что», а «поскольку, постольку»:

Не would cheer up somehow, begin to laugh again and draw skeletons all over his slate, before his eyes were dry.

Он снова приободрялся, начинал смеяться и рисовал на своей грифельной доске разные фигурки, хотя глаза его еще были полны слез.

216. Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - это способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. Этот тип «нулевой» трансформации применяется в тех случаях, когда в ИЯ и ПЯ существуют параллельные синтаксические структуры. Синтаксическое уподобление может приводить к полному соответствию количества языковых единиц и порядка их расположения в оригинале и переводе: I always remember bis words - Я всегда помню его слова. Как правило, однако, применение синтаксического уподобления сопровождается некоторыми изменениями структурных компонентов. При переводе с английского языка на русский, например, могут опускаться артикли, глаголы-связки, иные служебные элементы, а также происходить изменения морфологических форм и некоторых лексических единиц:

One of the greatest events in the period following World War I and the Russian Revolution, and closely connected with them both was the growth of the world Communist movement.

Одним из важнейших событий периода, последовавшего за первой мировой войной и социалистической революцией в России, событием, тесно связанным с войной и революцией, был рост коммунистического движения во всем мире.

При переводе этого предложения опущены артикли, опущены или добавлены некоторые предлоги, изменены морфологические формы слов, использованы некоторые слова, не имеющие прямого соответствия в английском тексте. Переводчик повторил слово «событие», добавил слово «социалистическая», заменил словосочетание «с ними обеими» более благозвучным «с войной и революцией». Все эти изменения не затрагивают основной структуры предложения, которая передана с помощью аналогичной русской структуры, сохраняя одинако-

178

вый набор членов предложения и последовательность их расположения в тексте. Синтаксическое уподобление широко используется в англо-русских переводах. Изменение структуры предложения при переводе объясняется, как правило, невозможностью обеспечить эквивалентность перевода путем дословного перевода.

217. Членение предложения - это способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры ПЯ. Трансформация членения приводит либо к преобразованию простого предложения ИЯ в сложное предложение ПЯ, либо к преобразованию простого или сложного предложения ИЯ в два или более самостоятельных предложения в ПЯ:

The annual surveys of the Labour Government were not discussed with the workers at any stage, but only with the employers.

Ежегодные обзоры лейбористского правительства не обсуждались среди рабочих ни на каком этапе. Они обсуждались только с предпринимателями.

Both engine crews leaped to safety from a collision between a parcels train and a freight train near Morris Cowley, Oxfordshire.

Вблизи станции Морис Коули в графстве Оксфордшир произошло столкновение почтового и товарного поездов. Члены обеих поездных бригад остались невредимы, спрыгнув на ходу с поезда.

В первом примере выделение последней части английского высказывания в отдельное предложение в переводе позволяет четко выразить имеющееся в оригинале противопоставление. Во втором примере трансформация членения дала возможность передать значение трудного для перевода английского сочетания leaped to safety и обеспечить более естественную для русского языка последовательность описания событий (сначала произошло столкновение, а потом удалось спастись членам бригады).

A claim for a substantial wage increase and improved conditions for about 70,000 municipal busmen in the provinces was yesterday referred to a joint wages committee of the unions and employers which will meet on January 12.

Около 70.000 водителей автобусов, находящихся в ведении провинциальных муниципалитетов, потребовали значительного увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

179

Вчера это требование было передано в совместную комиссию по вопросам заработной платы, в которой представлены как профсоюзы, так и предприниматели. Комиссия будет рассматривать это требование на своем заседании 12-го января.

Нам уже известно, что для английских шзетно-информаци-онных сообщений характерно стремление вместить в рамки одного предложения как можно больше информации путем усложнения его структуры. Для стиля русской прессы более характерно стремление к относительной краткости предложений, содержащих информационные материалы.

218. Объединение предложений - это способ перевода, при котором синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. Эта трансформация - обратная по сравнению с предыдущей:

That was a long time ago. It seemed like fifty years ago.

Это было давно - казалось, что прошло лет пятьдесят.

The only thing that worried me was our front door. It creaks like a bastard.

Одно меня беспокоило - наша парадная дверь скрипит как оголтелая.

Нередко применение трансформации объединения связано с перераспределением предикативных синтагм между соседними предложениями, т.е. происходит одновременное использование объединения и членения - одно предложение разбивается на две части, и одна из его частей объединяется с другим предложением:

But occasionally an indiscretion takes place, such as that of Mr. Woodrow Wyatt, Labour MP, when Financial Secretary to the War Office. He boasted of the prowess of British spies in obtaining information regarding armed forces of the USSR.

Однако по временам допускается нескромность. Так, например, лейборист, член парламента Вудро Уайтт в бытность свою финансовым секретарем военного министерства хвастался ловкостью, проявленной английскими шпионами в деле получения сведений о вооруженных силах СССР.

219. Граммйгпические замены - это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, предложение опре-180

деленного типа. Понятно, что при переводе всегда происходит замена форм ИЯ на формы ПЯ. Грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает не просто употребление в переводе форм ПЯ, а отказ от использования форм ПЯ, аналогичных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому содержанию (грамматическому значению). Так, в английском и русском языке существуют формы единственного и множественного числа, и, как правило, соотнесенные существительные в оригинале и в переводе употреблены в том же самом числе, за исключением случаев, когда форме единственного числа в английском соответствует форма множественного числа в русском (money - деньги, ink - чернила и т.п.) или наоборот английскому множественному соответствует русское единственное (struggles - борьба, outskirts - окраина и т.п.). Но в определенных условиях замена формы числа в процессе перевода может применяться как средство создания окказионального соответствия:

We are searching for talent everywhere.

Мы повсюду ищем таланты.

The invaders resorted to violence and atrocity to crush the resistance of the native population.

Захватчики прибегли к насилию и зверствам, чтобы подавить сопротивление коренного населения.

They left the room with their heads held high.

Они вышли из комнаты с высоко поднятой головой.

220. Весьма распространенным видом грамматической замены в процессе перевода является замена части речи. Для англо-русских переводов наиболее характерны замены существительного глаголом и прилагательного существительным. В английском языке имена деятелей (обычно с суффиксом -ег) широко употребляются не только для обозначения лиц определенной профессии (ср. русские имена «писатель, художник, певец, танцор» и др.), но и для характеристики действий «непрофессионалов». Значения таких существительных регулярно передаются в переводе с помощью русских глаголов:

Не is a poor swimmer. - Он плохо плавает. She is no good as a letter-writer. - Она не умеет писать письма.

I am a very rapid packer. - Я очень быстро укладываюсь.

Как видно из примеров, замена существительного глаголом

181

часто сопровождается заменой прилагательного при этом существительном на русское наречие. Глаголом часто заменяются и отглагольные существительные другого типа:

It is our hope, that an agreement will be reached by Friday. Мы надеемся, что к пятнице будет достигнуто соглашение.

Английские прилагательные, заменяемые русскими существительными, наиболее часто образованы от географических названий:

Australian prosperity was followed by a slump. За экономическим процветанием Австралии последовал кризис.

Ср. также the British Government - правительство Великобритании, the American decision - решение США, the Congolese Embassy - посольство Конго и пр. Нередко также подобная замена применяется в отношении английских прилагательных в сравнительной степени со значением увеличения или уменьшения объема, размера или степени:

The stoppage which is in support of higher pay and shorter working hours, began on Monday.

Забастовка в поддержку требований о повышении заработной платы и сокращении рабочего дня началась в понедельник.

221. Замена членов предложения приводит к перестройке его синтаксической структуры. Такого рода перестройка происходит и в ряде случаев при замене части речи. Например, в приведенных выше примерах замена существительного глаголом сопровождалась заменой определения обстоятельством. Более существенная перестройка синтаксической структуры связана с заменой главных членов предложения, особенно подлежащего. В англо-русских переводах использование подобных замен в значительной степени обусловлено тем, что в английском языке чаще, чем в русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначения субъекта действия, например, объекта действия (подлежащее заменяется дополнением):

Visitors are requested to leave their coats in the cloak-room. Посетителей просят оставлять верхнюю одежду в гардеробе.

обозначения времени (подлежащее заменяется обстоятельством времени):

182

The last week saw an intensification of diplomatic activity. На прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической деятельности.

обозначения пространства (подлежащее заменяется обстоятельством места):

The little town of Clay Cross today witnessed a massive demonstration.

Сегодня в небольшом городке Клей-Кросс состоялась массовая демонстрация.

обозначения причины (подлежащее заменяется обстоятельством причины):

The crash killed 20 people.

В результате катастрофы погибло 20 человек.

и т.д.

222. Замена типа предложения приводит к синтаксической перестройке, сходной с преобразованиями при использовании трансформации членения или объединения. В процессе перевода сложное предложение может заменяться простым (It was so dark that I could not see her. - Я ее не мог видеть в такой темноте.); главное предложение может заменяться придаточным и наоборот (While I was eating my eggs, these two nuns with suitcases came in. - Я ел яичницу, когда вошли эти две монахини с чемоданами.); сложноподчиненное предложение может заменяться сложносочиненным и наоборот (I didn't sleep too long, because I think it was only around ten o'clock when I woke up. I felt pretty hungry as soon as I had a cigarette. - Спал я недолго, было часов десять, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался.); сложное предложение с союзной связью может заменяться предложением с бессоюзным способом связи и наоборот (It was as hot as hell and the windows were all steamy. - Жара была адская, все окна запотели. Had the decision been taken in time, this would never have happened. - Если бы решение было принято своевременно, это никогда бы не произошло.).

223. Антонимический перевод - это лексико-грамматическая трансформация, при которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением:

183

Nothing changed in my home town.

Все осталось прежним в моем родном городе.

В англо-русских переводах эта трансформация применяется особенно часто, когда в оригинале отрицательная форма употреблена со словом, имеющим отрицательный префикс:

She is not unworthy of your attention.

Она вполне заслуживает вашего внимания.

Сюда относится и употребление отрицательной формы с отрицательными союзами until и unless:

The United States did not enter the war until April 1917.

Соединенные Штаты вступили в войну только в апреле 1917 г.

Additional expenditures shall not be made unless authorized.

Дополнительные расходы должны производиться лишь с особого разрешения.

В рамках антонимического перевода единица ИЯ может заменяться не только прямо противоположной единицей ПЯ, но и другими словами и сочетаниями, выражающими противоположную мысль:

The railroad unions excluded negroes from their membership. Профсоюзы железнодорожников не принимали в свои ряды негров.

Следует учитывать, что отрицание может выражаться и другими средствами, например, при помощи союза without:

Не never came home without bringing something for the kids. Приходя домой, он всегда приносил что-нибудь детям.

Применение антонимического перевода нередко сочетается с использованием иных трансформаций (лексических или грамматических):

Their house had no screen doors.

Двери у них были сплошные. (Замена отрицательной формы на утвердительную сопровождается модуляцией значения сочетания screen doors.)

The people are not slow in learning the truth.

Люди быстро узнают правду. (Антонимический перевод сопровождается заменой части речи - прилагательного на наречие.) 1,44

224. Экспликация или описательный перевод - это лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на ПЯ. С помощью экспликации можно передать значение любого безэквивалентного слова в оригинале: conservationist - сторонник охраны окружающей среды, whistle-stop speech - выступления кандидата в ходе предвыборной агитационной поездки. Недостатком описательного перевода является его громоздкость и многословность. Поэтому наиболее успешно этот способ перевода применяется в тех случаях, где можно обойтись сравнительно кратким объяснением:

Саг owners from the midway towns ran a shuttle service for parents visiting the children injured in the accident.

Владельцы автомашин из городов, лежащих между этими двумя пунктами, непрерывно привозили и отвозили родителей, которые навещали своих детей, пострадавших во время крушения.

225. Компенсация - это способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. Таким образом, восполняется («компенсируется») утраченный смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с большей полнотой. При этом нередко грамматические средства оригинала заменяются лексическими и наоборот. Героиня романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» следующим образом описывает невежество своего хозяина, сэра Питта Кроули:

"Serve him right," said Sir Pitt; "him and his family has been cheating me on that farm these hundred and fifty years" ... Sir Pitt might have said, 'he and Ms family to be sure; but rich baronets do not need to be careful about grammar as poor governesses must be.

Неправильное употребление формы местоимения третьего лица в оригинале играет важную коммуникативную роль и должно быть как-то отражено в переводе. Но попытка воспроизвести такую неправильность в русском языке явно невозможна. В то же время утраченный элемент смысла может быть успешно компенсирован, если нелитературная речь сэра

185

Питта будет воспроизведена с помощью иных (лексических) средств русского языка:

«Он со своей семейкой облапошивал меня на этой ферме целых полтораста лет!»... Сэр Питт мог бы, конечно, выражаться поделикатнее, но богатым баронетам не приходится особенно стесняться в выражениях, не то что нам, бедным гувернанткам.

Особенно часто к компенсации приходится прибегать для возмещения утраченных стилистических и образных аспектов содержания оригинала:

All kinds of "Russian experts", specialists in slander of the Soviet Union before World War II were taken out of cold storage by their diplomatic masters.

Вновь были вынуты из дипломатических сундуков всякого рода пронафталиненные «знатоки России», изощрявшиеся в клевете на Советский Союз еще до второй мировой войны.

Утрата английского образа cold storage компенсирована в переводе метафорическим «дипломатический сундук» и ироническим «пронафталиненные знатоки». Некоторые особенности английского просторечия нельзя передать на русский язык никакими иными средствами, кроме компенсации, например, добавление или опущение гласных или согласных звуков (а-singing, a-going, hit вместо it, 'appen и пр.), отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым (I was, you was и пр.) или какое-либо иное нарушение грамматических правил. Иногда такая компенсация достигается относительно простым способом. В пьесе Б. Шоу «Пигмалион» Элиза говорит: Гт nothing to you - not so much as them slippers. Хиггинс поправляет ее: those slippers. Разницу между them и those трудно воспроизвести в переводе. Но эту «утрату» легко компенсировать, обыграв неправильную форму родительного падежа «туфли». В переводе Элиза скажет: «Я для вас ничто, хуже вот этих туфлей», а Хиггинс поправит ее: «туфель». В других случаях для решения задачи придется использовать единицы ПЯ, не имеющие соответствий в оригинале:

You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said "he don't" and "she don't" and stuff like that.

Было видно, что он стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете» и все в таком роде.

Во всех случаях в языке перевода подыскивается какое-либо средство, передающее утраченный элемент содержания оригинала.

ГЛАВА VIII

ТЕХНИКА ПЕРЕВОДА

Содержание: Перевод как эвристический процесс (226). Понятие минимальной единицы переводческого процесса (227 - 229). Этапы переводческого процесса (230 - 234). Техника работы со словарем (235 - 237). Поиск наименьших потерь в процессе перевода (238). Принципы переводческой стратегии (239 - 243). Технические приемы перевода (244). Прием перемещения лексических единиц (245). Прием лексических добавлений (246 - 248). Прием опущения (249 - 250). Использование пословного перевода в переводческом процессе (251). Прием местоименного повтора (252). Троякий подход к изучению лингвистических аспектов процесса перевода (253).

226. Описание процесса перевода с помощью теоретических моделей и набора переводческих трансформаций является в значительной степени условным и не ставит перед собой цель всесторонне охарактеризовать реальные действия переводчика при решении многочисленных переводческих задач. Такое описание указывает лишь на наиболее общие лингвистические особенности процесса перевода, на характер отношений между текстами оригинала и перевода в целом и между отдельными единицами этих текстов, представляя эти отношения как результат определенных лингвистических преобразований. Такие преобразования могут рассматриваться как способы перевода, и переводчик может их сознательно воспроизводить, отыскивая оптимальный вариант перевода, но это лишь частный случай в сложной мыслительной деятельности переводчика.

Собственно лингвистическое изображение процесса перевода может быть дополнено психолингвистическим описанием перевода с позиций самого переводчика. В этом случае конечная цель заключается в раскрытии реальной стратегии поведения переводчика в процессе перевода, самой техники осуществления этого процесса. С точки зрения поведения переводчика перевод представляет собой эвристический процесс, в ходе которого переводчик решает ряд творческих задач, используя некоторую совокупность технических приемов.

227. Как правило, речевая коммуникация, в том числе и межъязыковая, осуществляется путем создания Источником речевого произведения - текста, состоящего из ряда высказываний, связанных по смыслу. Текст составляет широкий контекст, в котором реализуются значения всех языковых единиц, употребляемых в речи, и именно текст оригинала является

187

объектом деятельности переводчика. Перевод отдельного высказывания или какой-либо его части будет правильным лишь в том случае, если он будет сделан с учетом места данного высказывания в тексте, его смысловых связей с другими единицами текста.

228. Реальный процесс перевода развертывается во времени, и, если переводимый текст представляет собой более или менее длинный ряд сообщений, его перевод не может быть осуществлен сразу, в виде единого акта. Переводчик делит текст на отдельные отрезки и приступает к переводу очередного отрезка после завершения перевода отрезка предыдущего. Величина такого отрезка неодинакова для разных языков и отдельных видов перевода. В большинстве случаев подобной минимальной единицей переводческого процесса будет одно высказывание (конкретное предложение) в тексте. Даже тогда, когда в пределах отдельного высказывания нет достаточной информации для выбора варианта перевода и для этого требуется знакомство с содержанием других частей текста, переводчик не приступает к переводу следующей единицы, пока не закончит перевод данного высказывания. Исключение составляет применение приема объединения предложений, при использовании которого переводчик одновременно переводит два соседних высказывания:

One of the fundamental aspects of the greatly strengthened United States imperialism following World War I was its tightening grip upon the other countries of the Western hemisphere. This was especially the case in Latin America.

Одним из основных проявлений значительного роста сил империализма США после первой мировой войны было усиление его власти над остальными странами западного полушария, особенно над государствами Латинской Америки.

229. Иначе обстоит дело в устном переводе. С одной стороны, при последовательном переводе переводчик может начинать переводить, удерживая в памяти несколько высказываний, перевод которых и составит отдельную «порцию» переводческого процесса, включающую несколько минимальных единиц перевода. С другой стороны, при синхронном переводе требуется создавать текст перевода одновременно с поступлением к переводчику текста оригинала, и поэтому переводчик стремится начать перевод, как только он получил информацию в пределах смысловой группы. Величина единицы процесса перевр-188

да определяется здесь отрезком высказывания, обладающим относительно самостоятельным смыслом и позволяющим переводчику выбрать структуру предложения в переводе. Однако и в синхронном переводе минимальной единицей переводческого процесса нередко оказывается целое высказывание, особенно если в конце его находятся элементы, существенные для понимания всего сообщения.

230. В процессе перевода переводчик постоянно сопоставляет единицы ИЯ и ПЯ, отрезки оригинала и соответствующие им отрезки текста перевода, переключаясь с одного языка на другой. Вся совокупность речевых действий переводчика может быть разделена на действия с использованием ИЯ и действия на основе ПЯ. Используя ИЯ, переводчик осуществляет понимание текста оригинала, с помощью ПЯ он создает текст перевода. Таким образом в действиях переводчика можно обнаружить два взаимосвязанных этапа переводческого процесса, которые отличаются характером речевых действий. К первому такому этапу будут относиться действия переводчика, связанные с извлечением информации из оригинала. Ко второму - вся процедура выбора необходимых средств в ПЯ при создании текста перевода.

231. Этап извлечения информации из оригинала обычно называют «уяснением значения». На этом этапе переводчик должен получить информацию, содержащуюся как в самом переводимом отрезке оригинала, так и в лингвистическом и ситуативном контексте, и на основе этой информации сделать необходимые выводы о содержании, которое ему предстоит воспроизвести на следующем этапе. Содержание переводимого текста часто представляет собой сложный информационный комплекс, понимание которого требует от Рецептора значительной мыслительной «работы». Эта работа должна быть выполнена и переводчиком, выступающим на первом этапе переводческого акта в качестве Рецептора текста оригинала.

232. В определенном отношении понимание оригинала переводчиком - это особое понимание, отличающееся от понимания того же текста Рецептором, воспринимающим его без намерения переводить. Понимание, ориентированное на перевод, отличают две характерные особенности: обязательность окончательного вывода о содержании переводимого отрезка и обусловленность структурой ПЯ. «Обычный» Рецептор может порой довольствоваться приблизительным пониманием отдельных элементов текста. Напротив, переводчик должен точно оп-

189

ределить, какое содержание он будет передавать в переводе. Для понимания высказывания It is important to get clear which are the structural and institutional impediments that prevent Britain from making the best use of its resources английскому Рецептору нет необходимости уточнять значение слова institutional. Оно является производным от слова institution, и для общего понимания значения institutional в данном тексте можно не уточнять, с каким именно значением institution оно связано (учреждение, общество, общественный институт и пр.). Можно предположить, что здесь имеется в виду вся совокупность обычаев, законов, учреждений и общественных институтов Англии, влияющих на эффективность ее экономики. Но для переводчика такого общего понимания недостаточно, поскольку он должен воспроизвести не общее представление о содержании слова, а его конкретное значение в тексте. Поэтому ему придется выбрать одно из возможных толкований (организационные, социальные, традиционные и пр. барьеры).

Переводя следующее предложение, переводчик также столкнется с целым рядом проблем, которые для «обычного» Рецептора нерелевантны: Since F.D. Roosevelt was baited and frustrated by the right and adopted by the left, Ms political ego was enlisted in support of the popular view. Здесь переводчику придется решать, какие реальные отношении выражены глаголами baited, frustrated и adopted, что конкретно обозначает Ms political ego - личность, систему взглядов или политические симпатии Рузвельта и т.д.

«Окончательными» должны быть и выводы переводчика о синтаксической структуре оригинала. Если эта структура может анализироваться двояким образом, переводчику придется решать, из какого толкования он будет исходить при уяснении содержания оригинала: The level of future supplies depends on the farmers' decisions taken well in advance and not always on the best information and advice. Формально, структура данного высказывания интерпретируется по-разному в зависимости от того, какая роль приписывается второму предлогу on. Если его рассматривать как выразителя связи управления глагола to depend, наряду с таким же предлогом в первой части предложения, то получится, что уровень будущих поставок зависит от решений, принятых фермерами, а не от самой правильной информации и советов. Если же второй предлог on интерпретируется как часть сочетания to take a decision on the best of information, то в сообщении будет выражена мысль, что буду-190

| г |

щие поставки зависят от решений фермеров, принятых на много лет вперед и «не всегда на основе правильной информации и разумных советов».

В следующем примере также возможна двоякая интерпретация синтаксических связей между членами предложения: Many remedies are suggested for the avoidance of worry and mental overstrain by the people who have to bear exceptional responsibilities for a long period of time or to perform duties on a large scale. Сочетание by the people может быть истолковано либо как выразитель субъекта действия при форме пассивного залога глагола to suggest, либо как наименование объекта действия, выраженного отглагольным существительным avoidance. В первом случае в переводе будет говориться о средствах, предложенных людьми, занимающими ответственные посты, а во втором - о рекомендациях, предложенных другими людьми, но направленных на то, чтобы дать возможность ответственным руководителям избежать чрезмерных волнений и умственного перенапряжения. В любом случае переводчик должен принять окончательное решение.

233. Дополнительные сведения, которые оказываются нужными переводчику, в отличие от «обычного» Рецептора, во многом обусловливаются системой ПЯ. Для последующего выбора между синонимичными средствами в языке перевода переводчик вынужден искать в оригинале указания на информацию, несущественную для акта коммуникации, осуществленного с помощью ИЯ. Английский Рецептор, прочитав предложение The Foreign Secretary will make another voyage to Washington, не нуждается в какой-либо дополнительной информации, чтобы понять содержание этого сообщения. А переводчику на русский язык надо будет еще выяснить, как относится автор сообщения к визиту английского министра в Вашингтон, так как без этого нельзя будет сделать обоснованный выбор между нейтральным «совершит еще одну поездку» и осуждающим «совершит еще один вояж».

Для понимания высказывания I'll get the money for you from an acquaintance нет необходимости уточнять пол человека, у которого собираются одолжить деньги, а при уяснении значения в процессе перевода это оказывается релевантным, так как в русском языке придется выбирать между «у одного знакомого» и «у одной знакомой».

Предложение Не had his son educated at Oxford вполне понятно и без уточнения, исходила инициатива от отца или нет,

191

поскольку этот вопрос возникает лишь при сопоставлении русских вариантов перевода: «Он послал своего сына учиться в Оксфорд» и «Его сын получил образование в Оксфорде».

234. Второй этап процесса перевода - выбор языковых средств при создании текста перевода - представляет собой речевые действия переводчика на ПЯ. Но и здесь создание переводчиком текста на ПЯ отличается от обычной речевой деятельности коммуникантов, пользующихся этим языком. Речь идет не о нарушении норм языка перевода под влиянием структуры языка оригинала, а об особенностях, связанных с вторичностью содержания перевода. Стремление к эквивалентной передаче содержания оригинала не может не накладывать известных ограничений на использование средств ПЯ: Переводы будут отличаться от оригинальных текстов более частым использованием структур, аналогичным структурам ИЯ, большим числом искусственно создаваемых единиц (соответствия-заимствования и кальки), отображающих формальные признаки иноязычных единиц, большим числом лексических единиц, воспроизводящих содержание часто применяемых слов ИЯ. В англо-русских переводах герои клянутся Святым Георгием, обещают съесть свою шляпу, если окажутся неправы, ежедневно едят свой ленч, организуют тич-ины, обсуждают импичмент и т.д. Значительно реже, чем в оригинальных русских текстах, появляются слова, не имеющие соответствий в английском языке (барбос, безлюдье, даль, ежовый, исстари и т.п.). Если в английском оригинале всегда вместо «пять суток» будет стоять «пять дней», то и переводчику не будет надобности переводить five days как «пять суток». Если в ИЯ форма «историческое настоящее» неупотребительна или употребляется сравнительно редко, то в переводе на русский язык эта форма будет встречаться реже, чем в оригинальных русских произведениях. В результате многочисленных актов перевода в ПЯ образуется своеобразная подсистема средств, наиболее близко соответствующая системе средств определенного ИЯ и регулярно используемая переводчиками в переводах с данного языка.

235. В процессе перевода оба указанных этапа тесно связаны между собой. В поисках варианта переводя переводчик вновь и вновь обращается к единицам ИЯ в оригинале, ищет в словаре их значения и одновременно пробует, нельзя ли использовать для их перевода один из вариантов, предлагаемый в двуязычном словаре. Техника работы со словарем составляет важную часть действий переводчика в процессе перевода. 192

Иногда переводчик обнаруживает, что имеющийся в словаре перевод можно непосредственно использовать для перевода данного текста, и задача сводится к правильному выбору словарного соответствия, что уже рассматривалось в Гл. VI. Однако чаще переводчик не находит в словаре такого варианта, который удовлетворяет условиям конкретного контекста. В этом случае переводчик отыскивает нужную ему единицу ПЯ, сопоставляя словарные варианты, определяя общий смысл переводимого слова и применяя его к условиям контекста. Предположим, что переводчик переводит на русский язык следующую английскую фразу:

The United States worked out a formula which later came to be known as dollar diplomacy.

БАРС предлагает четыре перевода слова formula: «формула», «рецепт», «догмат» и «шаблон», ни один из которых не может быть прямо перенесен в перевод данного высказывания. Но переводчик может все же использовать словарные варианты следующим образом: 1) найти по данным словаря общее значение английского слова: «формула, рецепт и пр. - руководство к действию»; 2) перенести найденное значение в конкретную обстановку (в нашем примере - это сфера политической жизни): руководство к действию в политическом языке - это «программа, платформа, доктрина». Отсюда перевод:

США выработали политическую программу, которая затем стала называться «долларовой дипломатией».

236. Отнюдь не всегда существует возможность или необходимость отыскивать в процессе перевода общее значение переводимого слова:

In a few days' time this war criminal will be writing articles demanding that the German Army be praised and not blamed for its attitude hi the last war.

Ни один из вариантов, которые англо-русский словарь предлагает для перевода слова attitude, не может быть использован в данном предложении. Но на основе первого словарного значения слова «позиция, отношение» нетрудно отыскать необходимый вариант перевода. «Позиция, отношение» армии во время войны - это, несомненно, ее поведение, деятельность, действия:

Через несколько дней этот военный преступник уже будет

7 - 156 19з

строчить статьи о том, что действия германской армии в последней войне достойны не осуждения, а всяческих похвал.

237. Особенно осторожно действует переводчик, когда в словарной статье дается лишь один вариант перевода. Он учитывает, что это отнюдь не обязательно означает наличие у переводимого слова единичного соответствия или отсутствие у этого слова иных значений. И в данном случае словарь служит лишь отправным пунктом для поисков необходимого способа перевода слова в контексте:

The Tory leaders, skilful opportunists that they are, immediately changed the tune and began to pose as great champions of peace.

БАРС предлагает для перевода английского opportunist единственное соответствие - «оппортунист», которое явно не подходит для объяснения попыток лидеров консерваторов выдать себя за поборников мира. Слово opportunism в английском языке называет не только известное идейно-политическое течение в рядах социал-демократии, но и любое приспособленчество, беспринципность, готовность идти на любые компромиссы во имя конкретных выгод или преимуществ. Отсюда перевод:

Лидеры консерваторов, эти опытные политические приспособленцы, быстро сменили пластинку и начали выдавать себя за поборников мира.