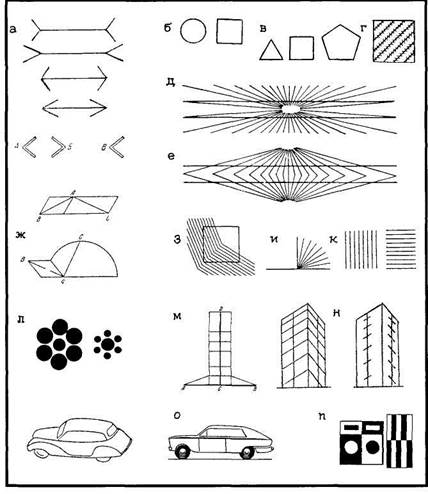

Рис 11. Элемен гы грамматики визуальной о «языка» В. Кандинском о: а -юризонтальная шкала пяти основных цветов; б — схема типовых углов-цветов, в - типовые позиции

фических изображении на плоскости В частости, свойства пиши, которые он называл элементами второй ступени художественной формы (первая ступень — точка), связываются со звуковым образом и с ощущением тепла или холода в зависимости от направления «движения» и формы.

Каждое пространство внутри первоначальной плоскости (под которой понимается поверхность, на которой выполняется работа) индивидуально; оно обладает своей звучностью и внутренней окраской. Простую горизонтальную линию Кандинский определял как «наиболее лаконичную холодную форму движения в бесконечность», вертикальную — как «наиболее лаконичную теплую форму движения в бесконечность». По его теории линии различаются между собой температурой, что сравнимо с динамикой цветового спектра от белого к черному, от холодного лирического начала до «полного напряжения драматизма в конце» (рис. 11). Наибольшими возможностями в выражении эмоций обладают сложные (ломанные и кривые) линии и их сочетания.

Кандинский полагал, что созданный им «язык» позволит описать любые явления, сделать понятным внутренний эмоционально-духовный смысл художественного произведения и вызвать адекватное замыслу художника восприятие у наблюдателей (зрителей). Приведенные иллюстрации, комментарии к ним и цитаты взяты из указанной книги В. Кандинского «Точка, линия и плоскость».

1.4.5. Зрительные искажения (оптические иллюзии)

Среди факторов, влияющих на восприятие композиционного строя рисунков, а также объемных форм, особое место занимают психофизиологические особенности зрения, в частности физиологическая оптика. Человеку свойственно поддаваться оптическим обманам — зрительным иллюзиям. Суть их заключается в несовпадении подлинного геометрического и зрительного равенства линий, фигур, пробелов между ними, элементов (фигур), заполненных графическим материалом и оставленных чистыми (иррадиация света) Зрительные искажения весьма наглядно проявляются там, где геометрические правильные фигуры пересекаются параллельными линиями, образующими со сторонами фигуры острые углы и т.д. {рис. 12)

Многие из иллюзий были отмечены и описаны более ста с лишним лет назад. Однако полного и общепринятого понимания того, почему подобные рисунки нарушают восприятие зрительной системы, нет до настоящего времени. Все оптические иллюзии можно условно поделить на две группы

36

Рис 12 Зрительные искажения (оптические иллюзии) о — «стрелы» Мючлера-Лайера, б — квадрат выглядит выше круга, в — стороны трех фигур равны г — косая штриховка создает впечатление непараллельности основных пиний д,е — «искривление» прямых пинии (по Герингу и Вундту) ж — зрительная ошибка в оценке отрезков АВ и АС, з — квадрат кажется искаженным и — зрительное неравенство прямых углов , к — кажущееся неравенство вертикально и горизонтально зачерченных пространств ч — кажущееся изменение площади одинаковых кругов среди кругов разной величины, м — зрительное искажение соотношении вертикальных и i ори зонта !ьных пиши,;/ — кажущееся расхождение кверху параллельных вертикалей значительной протяженности о — полым «талиевои» линии для исключения «провисания», п — иллюзии иррадиации

• искажения собственно фигуры без фона;

• искажения фигуры, вызываемые фоном определенного рода.

Начало изучению зрительных иллюзий положило обнаружение

Ф. Целльнером в рисунке купленной ткани эффекта визуального схождения и расхождения вертикальных параллельных линий при пересечении их косыми линиями (1860). Эта иллюзия наиболее сильно проявляется, когда пересекающиеся линии образуют угол, равный 45°.

Вариантами этой иллюзии, основанной на законе оптического преувеличения размера острых углов, являются эффект вогнутости двух прямых линий (В. Вундт) и эффект выпуклости этих прямых (Э. Геринг).

Некоторые простые рисунки оцениваются с довольно большими искажениями (до 20% длиннее или короче; прямая линия искривляется весьма явно и т.д.). Эти искажения видят практически все люди. Примечательно, что это же явление наблюдается у животных. Довольно сложная методика подтвердила эти результаты с достаточно высокой степенью точности на рыбах и голубях. Наиболее известным из рисунков такого рода являются стрелы Мюллер— Лайера («иллюзия стрелы», описанная в 1889 году). Это просто пара стрел, древки которых одинаковой длины, но у одной стрелы расходящиеся наконечники, у другой — сходящиеся. Стрела с расходящимися наконечниками кажется длиннее, хотя фактически обе стрелы одинаковой длины.

Иллюзия сохраняется и в случае отсутствия древков, хотя становится более лабильной (менее явной). Две части фигуры («стрелы») могут интерпретироваться как трехмерные объекты. Например, границы (линии) между потолком и стенами, полом и стенами комнаты характеризуют как «внутренний» угол. При этом стена как бы удаляется от наблюдателя и величина центральной вертикали (линия схождения боковых стен) переоценивается. Второй случай — «внешний» угол; линии крыши и фундамента здания; наиболее близкая к наблюдателю часть воспринимаемого объекта (или его изображения), напротив, недооценивается по высоте.

Еще один пример — фигура Понцо (иллюзия железнодорожных путей). Верхняя горизонтальная линия кажется длиннее нижней, причем это происходит в каком бы положении мы ни рассматривали рисунок (в том числе повернув верхнюю линию вниз).

Некоторые иллюзии легли в основу гештальт-принципов, что подтверждает перцептивную обоснованность и универсальность последних. В первую очередь можно отметить искажение формы и

38

размеров mi счет преувеличения протяженности вертикальных линий, что наглядно проявляется уже на уровне отдельных простых линий (перпендикуляр к горизонтали), эффект усиливается при объединении линий в группы и весьма наглядно проявляется в фигурах, построенных из этих линий.

К характерным иллюзиям (кроме рассмотренных выше) относятся также следующие:

• квадрат кажется выше круга, если высота первого равна диамет

ру второго;

• зрительные ошибки в оценке размеров равных по длине линий

сторон треугольника, квадрата и пятиугольника (впечатление

нарастания размера стороны от фигуры к фигуре), а также от

резков АВ и АС в параллелограмме и соседней более сложной

фигуре (рис. 12 ж);

• предмет и его части воспринимаются по-разному в зависимости

от окружающих элементов (закон контраста), в частности кажу

щееся изменение площади одинаковых кругов, помещенных сре

ди кругов различной величины;

• зрительное неравенство смежных прямых углов, расчлененных

и нерасчлененных пучком линий;

• кажущееся расхождение кверху вертикальных параллельных

линий значительной протяженности, что усиливается введение

линий под углом к ним («здание-высотка»);

• визуальная деформация сторон квадрата, формы круга при пе

ресечении штрихами, образующими тупые углы (закон оптичес

кого преувеличения размера острых углов).

Особую группу составляют иллюзии, связанные с явлением иррадиации. Иррадиация (от лат. irradio — сияю, испускаю лучи) — кажущееся увеличение размеров светлых фигур на темном (черном) фоне по сравнению с темными фигурами равной величины на белом фоне.

Знание основных перцептивных иллюзий и владение арсеналом корректировки визуальных искажений помогают создавать средо-вые объекты, (от простейших плоскостных до многоплановых объемно-пространственных) адекватные функции (в ее совокупности утилитарных, биологических, психологических и социальных параметров), где красота и гармония являются необходимым моментом для обеспечения духовно-психологического комфорта.

Так в средствах визуальной коммуникации буква «О», другие буквы, цифры, знаки и графические элементы, имеющие округлую форму, должны выступать снизу и сверху за линию строки, чтобы

39

казаться равными по высоте соседним прямоугольным оукнам и элементам.

Ширина штрихов светлых надписей, индексов, размеры других графических элементов из-за эффекта иррадиации на темном фоне должна быть меньшей, чем темных — на светлом (в среднем на 1/3).

Утоньшение тем больше, чем сильнее контраст яркостей светлого и темного и чем хуже аккомодация глаз наблюдателей.

Для ликвидации эффекта визуального «провисания» горизонтальным линиям, опоясывающим криволинейные поверхности несколько ниже уровня глаз, придается некоторый подъем. Эффект «провисания» активизирует соседство наклонных поверхностей.

По этой причине придают подъем «талиевой» линии автомашин, в которых отрицательный эффект усиливается наклонами лобового стекла, задней и передней стенок кузова.

Аналогичная корректировка формы может использоваться при формообразовании холодильников, стиральных и швейных машин, другого бытового и производственного оборудования, а также относительно небольших средовых объектов (киосков, телефонных будок и пр.). Некоторая выпуклость вертикальных поверхностей устраняет впечатление вогнутости, придает форме большую пластичность. Это же целесообразно и с технологической точки зрения для штампованных элементов, т.к. предохраняет от прогибания при нагрузке.

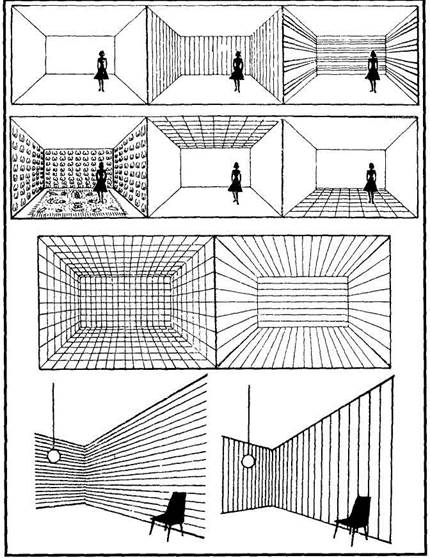

Учет особенностей оптических иллюзий, возникающих под воздействием психофизических явлений иррадиации, контраста, зрительной памяти и др., позволяет повлиять на зрительное восприятие размеров помещения. Наиболее характерные приемы достижения определенного эффекта за счет графики (узора) следующие (рис. 13):

• светлая гладкоокрашенная комната кажется большой и простор

ной;

• вертикальные полосы делают помещение выше;

• горизонтальные полосы создают впечатление более низкого по

мещения;

• пестрота в отделке стен и пола вызывает ощущение беспокой

ства, беспорядка, уменьшения объема комнаты;

• клетчатый потолок делает помещение ниже, давит психологи

чески;

• клетчатый узор пола придает ему статичность, что весьма ло

гично;

• клетчатый или линейный узор на всех поверхностях помещения

оказывает постоянное раздражающее воздействие на зрение;

40

Рис. 13. Характерные приёмы достижения определённого эффекта в восприятии помещения за счёт графики (узора) — см. текст на стр. 40—41.

• горизонтальные повторяющиеся линии на стенах создают впе

чатление движения, динамичности пространства;

• повторяющиеся вертикальные линии на стенах создают впечат

ление покоя, статичности пространства.