1 Информация на уровне рецепторов

Информация ,

закодированная

в мереной системе

Рис. 8. Восприятие как итеративный (повторяющийся) процесс с обратной связью

Рис. 8. Восприятие как итеративный (повторяющийся) процесс с обратной связью

25

Поэтому говорят об информационном взаимодействии между человеком—оператором и машиной (или объектом взаимодействия), в котором выделяются три основных этапа [22].

1. Восприятие информации (перцепция) либо путем непосред

ственного наблюдения производственного процесса, либо по наблю

дению за показаниями контрольно-измерительных приборов, отра

жающими параметры хода производственного процесса. Перцепция

осуществляется с помощью органов чувств, откуда полученная ин

формация передается в центральную нервную систему человека.

Эта фаза трудового процесса (восприятие информации и передача

ее в центральную нервную систему) относится к сфере действия за

конов физиологии и психологии.

Информация поступает в виде сигналов. Их восприятие зависит от свойств каждого из сигналов, а также от их взаимных отношений, т.е. от структуры поля восприятия.

2. Переработка (трансформация) полученной информации осу

ществляется в центральной нервной системе и приводит к приня

тию определенного решения. Механизм выработки решения до сих

пор мало изучен. На характер решения, его правильность и быстро

ту принятия влияет не только информация, поступающая извне (от

машины, из внешнего окружения), но и внутренняя информация.

В переработке информации и принятии решения играют роль «стрессовые» ситуации или состояние нервного напряжения, которые выражают реакции организма на травмы, шоки, а также такие психологические затруднения, как страх, состояние сильного возбуждения и т.д.

3. Последним этапом трудового процесса является выдача при

нятого решения исполнительным органам и выполнение этого ре

шения. Этот последний этап называется управлением и в системе

«человек-машина» осуществляется путем воздействия на органы

управления машины с целью внесения необходимых изменений в

происходящий в системе процесс. Выходом в этом случае являются

исполнительные органы человека, входом — органы управления ма

шины.

Рассматриваемый процесс с обратной связью имеет итеративный (повторяющийся) характер, из чего следует ряд выводов. Наиболее важные из них состоят в том, что в эргономике очень часто точность не является самой главной характеристикой восприятия и что восприятие есть динамический процесс, который в значительной степени поддается контролю самим наблюдателем.

Чтобы восприятие действительно обеспечивало адаптивное поведение, необходимо принимать во внимание одновременно страте-

26

гни восприятия обоих направлении: «снизу—вверх» и «сверху— вниз».

Характеристики входной информации с позиций физики, анатомии, физиологии и психофизиологии описывают первую стадию восприятия, когда соответствующая информация поступает в мозг. Однако характер использования этой информации механизмами мозга наблюдателя определяется стратегией обработки информации в направлении «сверху—вниз», когда необходимо совершить какое-то конкретное действие в зависимости от того, что воспринято. Как отмечалось, определяющей здесь во многом является внутренняя информация. Приблизиться к пониманию механизма принятия решения помогают основные детерминанты (определители) перцептивных процессов, описываемые схемой «сверху—вниз», в т.ч. врожденные механизмы образования «гештальтов» и перцептивные «стереотипы», остающиеся неизменными в течение долгого периода жизни.

1.4.3. Роль «гештальтов» в процессах восприятия

Большое влияние на становление современных воззрений по проблемам восприятия оказала гештальтпсихология — одно из крупных направлений в психологии. Ее положения также стимулировали формирование эстетических идей и теорий архитектурной формы [4, 27, 33].

Основателями гештальтпсихологии (от нем. Gestalt — целостная форма, образ) стали в первой трети XX века немецкие ученые М. Вертгеймер, В. Келер и К. Коффка. Наиболее полное развитие она получила в Англии и США, куда эмигрировали ее основоположники из гитлеровской Германии. Это направление появилось в противовес предшествующей ей попытке психологов объяснить восприятие (прежде всего зрительное) как сумму отдельных ощущений (принцип атомизма). Гештальтпсихологи на новой методологической основе разработали теорию образа.

Центральная категория гештальтпсихологии — целостный образ (гештальт), а не набор отдельных ощущений и не сумма отдельных актов поведения. Основные понятия гештальта: форма, фигура, фон, конфигурация, структура. Выделяются свойства формы, конфигураций, взаимоотношения между свойствами, отношения целого и частей (фигуры), и фона.

По мнению гештальтпсихологов, человеческое восприятие обладает своей собственной организацией. Оно осуществляется таким образом, что значимое явление (фигура) выделяется на первый

27

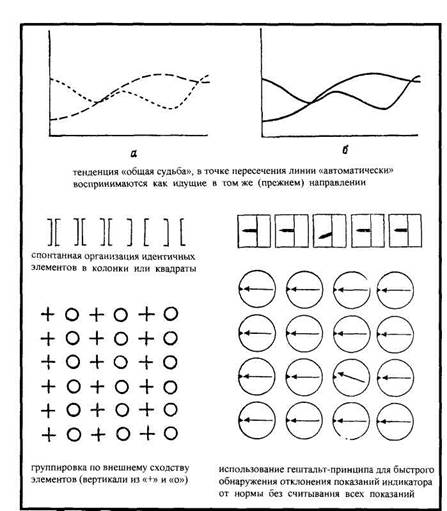

план, будь то образ любимого человека, ощущение голода, боль от гвоздя в ботинке или слово в тексте. Все остальные объекты в этот момент сливаются, становятся нечеткими и уходят в так называемый фон. Как отмечают современные исследователи человеческого фактора П. Фоули и Н. Моури, человек в качестве наблюдателя ведет себя так, как если бы в его нервной системе имелись некоторые врожденные свойства, которые позволяют определенным образом структурировать поступающую информацию и задавать определенный «режим» восприятия (если только сам наблюдатель не приложит значительные усилия и будет этому сопротивляться). Например, на графике (рис. 9) наблюдатель без труда и совершенно естественным образом увидит две непрерывные кривые, одна из которых состоит из длинных штрихов, а другая — из коротких. Почти невозможно не видеть эти линии как непрерывные.

Даже если взять пересекающиеся сплошные кривые одной толщины, то мы без труда можем проследить их ход. Гештальтпсихоло-ги назвали эту тенденцию «общей судьбой». Еще один пример — понятие «хорошей фигуры». Окружность с незначительными отклонениями, как правило, воспринимается в виде круга, линии с небольшим разрывом — как непрерывные и т.д., а элементы, расположенные близко друг от друга, — как одно целое. Если некоторое поле заполнено движущимися элементами, то те элементы, движения которых связаны, автоматически воспринимаются как целостное множество, выделяясь на фоне неподвижных элементов или тех элементов, которые движутся по-другому и в целом не связаны. Если обратиться к слуховому восприятию, то здесь «гештальты» образуются в связи с ритмом, высотой и т.д. Например, в хоровом пении сопрано выделяется как нечто цельное на фоне более низких голосов (даже при монофоническом прослушивании). Точно так же, без всяких усилий со стороны слушателя, последовательность более высоких звуков воспринимается на слух как отдельное «сообщение» на фоне других звуков.

Важность гештальт-принципов заключается в том, что они лежат в основе главного, естественного режима восприятия. Если информация предъявляется в соответствии с гештальт-принципами, то ее легко считать и она правильно воспринимается, причем наблюдатель делает это без особых усилий и при минимальном фиксировании внимания. Если же при предъявлении информации допущены отклонения от принципов организации «гештальтов», то ее трудно интерпретировать и требуется значительное внимание для ее восприятия. Кроме того, весьма вероятно, что при показе информации не в соответствии с гештальт-принципами будут возникать перцеп-

28

тивныс ошибки, поскольку те же самые механизмы, которые помогают правильно интерпретировать хорошо организованные «геш-тальты», проявляют тенденцию воздействовать на входные сигналы и приводить их в соответствие с принципом «хорошего гештальта», даже если эти сигналы не являются таковыми.

Пример использования гештальт-принципов в средствах отображения информации — хорошо известные рекомендации относительно схемы размещения определенного количества стрелочных индикаторов. Если на индикаторе появляются аномальные показания, то отклонение легко воспринимается, так как легко выделяется из фона (в данном случае фон — набор согласованных отрезков прямых линий). Если бы такой прием выравнивания положений стрелок индикаторов не использовался в данном случае, то пришлось бы просматривать весь массив индикаторов по одному с целью обнаружения отклонений от нормальных показаний.

Сложность восприятия объекта, его формы определяется не только характеристиками формы самого объекта. Важно умение выделить объект из его естественного окружения, которое, как правило, постоянно меняется и почти никогда точно не воспроизводится (не повторяется). Последователи гештальтпсихологии установили существование ряда факторов, определяющих выделение объекта, его формы из фона. К ним относятся, в частности, нижеследующие:

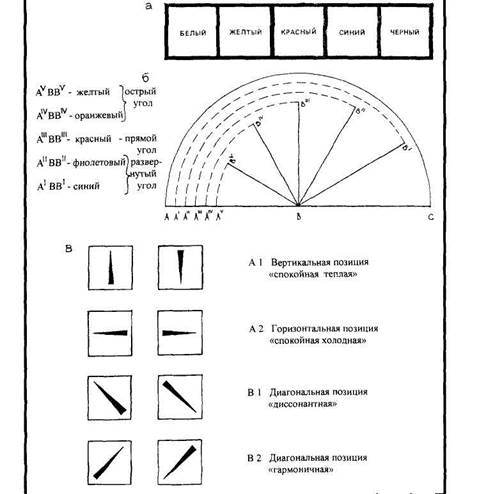

Сходство. В фигуру объединяются элементы, имеющие близкие свойства, например, обладающие схожей формой, похожим цветом, близкими габаритами, фактурой и т.д. Вертикальные колонки из крестиков и ноликов (см. рис. 9) представляют собой пример перцептивной организации, возникающей под действием этого фактора.

«Общая судьба» (дополнение к ранее описанной тенденции восприятия кривых в осях координат). Если группа точек или каких-либо других элементов движется относительно окружения в одном и том же направлении и с одинаковой скоростью, то возникает тенденция воспринимать эти элементы как самостоятельную фи-

ГУРУ-

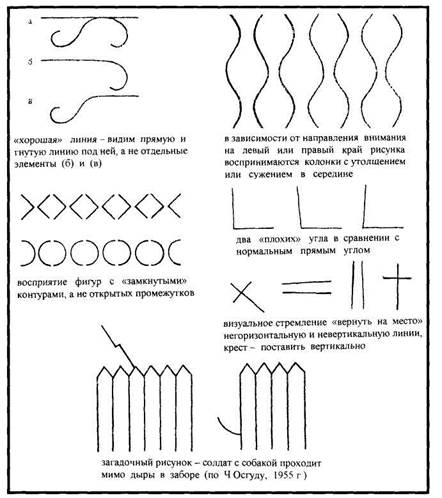

«Хорошая» линия. Этот фактор определяет восприятие пересечений двух или более контуров. Зрительная система в соответствии с действием этого фактора старается сохранить характер кривой до пересечения и после него. Так, например, на рис. 10 наблюдатель чаще всего видит прямую и изогнутую линии, хотя в принципе рисунок мог бы состоять из элементов (б) и (в). Действие этого фактора тем сильнее, чем регулярнее кривая.

29

Рис. 9. Основные гештальт-принципы в восприятии

Рис. 9. Основные гештальт-принципы в восприятии

Замкнутость. Когда из двух возможных перцептивных организаций одна ведет к образованию фигуры с замкнутым контуром, а другая — с открытым, то воспринимается первая фигура. Особенно сильно влияние этого фактора, если контур обладает к тому же и симметрией.

Установка или поведение наблюдателя. В качестве фигуры легче выступают те элементы, на которые обращено внимание наблюдателя (см. рис.10).

В зависимости от того, направлено ли внимание наблюдателя на левый или правый край рисунка, легче воспринимается ряд коло-

30

Рис. 10. Основные гештальт-принципы в восприятии

нок, соответственно, с утолщением или сужением в середине. Под действием этого фактора, раз увидев одну из возможных фигур, мы часто продолжаем видеть ее и в дальнейшем, даже не подозревая о существовании других.

Прошлый опыт. Влияние этого фактора обнаруживается в тех случаях, когда изображение имеет определенный смысл. Например, если без промежутков написать осмысленную фразу, то перцептивно она все же распадается на части, соответствующие отдельным словам: СОБАКАЕСТМЯСО. Другим примером может быть восприятие загадочных картинок. Для неопытного наблюдателя рис. 10

31

представляет собой случайное нагромождение линий, однако, как только он узнает, что на рисунке изображены солдат с собакой, проходящие мимо дыры в заборе, линии объединяются в одно осмысленное целое.

Положения гештальтпсихологии достаточно активно использовались также при рассмотрении вопросов восприятия среды, построения архитектурной формы, изучении творческого процесса. Американский психолог искусства Р. Арнхейм, польский архитектор и педагог Ю. Журавский, швед С. Хессельгрен и др. разрабатывали концепции эстетической формы, построения архитектурных объектов и пространств не самих по себе, как заведомых ценностей, а во взаимодействии с человеческим восприятием и конкретным окружением (фоном), пространственно-функциональной ситуацией.

Кроме базовых моментов в виде структуры образов внешних объектов, отражаемых глазом, и формативной силы органов зрения в процесс создания эстетической формы включаются психологические качества художника, его характер, настроение, опыт, а также «область мотивации» — т.е. воздействия, которые побуждают художника создавать ту или иную форму, его внутренние противоречия.

В качестве важной характеристики архитектурного пространства вводится понятие «визуального поля», под которым Арнхейм подразумевает силовое поле, «излучаемое» сооружениями. При оценке реального физического пространства человек зависит от строения своего тела и способа передвижения (прямохождения), поэтому основными компонентами архитектурной среды являются вертикали и горизонтали, которые он четко воспринимает и не приемлет незначительные необъяснимые отклонения от этих основных направлений, а также «плохие углы». В «визуальном поле» большей значимостью обладают вертикали; человеку свойственно преувеличивать вертикальные размеры и преуменьшать горизонтальные размеры объемов в пространстве и расстояния на поверхности земли.

1.4.4. Перцептивные «стереотипы»

В дополнение к гештальтам, восприятие которых есть основание считать универсальным принципом перцептивной организации, общим практически для всех людей, можно говорить о других принципах почти столь же универсальных. Эти принципы, названные упомянутыми исследователями П. Фоули и Н. Моури [33] перцептивными «стереотипами», применимы не ко всем, а к достаточно большим группам людей, объединенных общностью культуры, об-

32

разования или профессиональной подготовки, а также действием стандартов. Можно предполагать, что такие стереотипы остаются неизменными в течение долгого периода жизни индивидуума. Они не являются настолько универсальными, как гештальты, и поэтому могут рассматриваться как принципы перцептивной организации, которые могут облегчать точное восприятие, но которые в то же время могут приводить к ошибкам.

Наглядный пример только что сказанного — тенденция считать красный цвет «теплым», а синий — «холодным», красный цвет ассоциировать с «опасностью», связывать красный цвет с сигналом «стоп», а зеленый — с сигналом «идите». Аналогично этому многие люди при работе с круговыми индикаторами направление по часовой стрелке связывают с возрастанием измеряемой величины, а направление против часовой стрелке — с ее уменьшением. В каждом таком случае найдется, однако, по крайней мере одна группа людей, для которых более «естественной» будет противоположная интерпретация. Так, у физиков синий цвет вызывает ассоциацию с более нагретым телом, чем красный (это объясняется известным соотношением между температурой черного тела и его спектром излучения). Если же взять человека, который привык оперировать понятиями вентилей и кранов, то движение по часовой стрелке у него будет ассоциироваться с закрыванием крана или вентиля, т.е. с уменьшением потока. Если говорить о цветовом кодировании, то интересно отметить одну частную проблему, связанную с эксплуатацией электростанций. Дело в том, что обычно пульт управления устроен так, что все индикаторы, указывающие на нормальную работу агрегатов, делаются зелеными, а в случаях различных аварийных ситуаций применяются индикаторы красного цвета. Однако в течение долгого времени в электротехнике по традиции красный цвет используют для обозначения «живых», функционирующих цепей, по которым течет электрический ток, а зеленый — для обозначения разомкнутых цепей. В данном конкретном случае устанавливается такое соотношение: «опасный — красный, безопасный — зеленый» (что аналогично соответствию «стоп — красный сигнал, идти — зеленый сигнал»). Таким образом может возникнуть конфликтная ситуация, сопровождающая нормальный процесс генерации и передачи электроэнергии: при контроле линий передачи используются красные индикаторы, а при контроле работы генераторов — зеленые.

Здесь нужно отметить, что обычно операторы не используют последовательный просмотр всех компонентов дисплея (или другого средства отображения), а рассматривают всю их совокупность

как одно целое. Только в том случае, когда обнаруживается отклонение от нормы, производится последовательный просмотр каждого индикатора. Особенно четкая иллюстрация сказанного — использование позиций переключателей. Если оператора из США или Канады попросят быстро взглянуть на пульт управления, чтобы убедиться, что вся аппаратура выключена, то он будет проверять, направлены ли все тумблеры вниз, что соответствует состоянию обес-точивания аппаратуры. В данном случае вместо того, чтобы проверять последовательно положение каждого переключателя, оператор рассматривает (воспринимает) весь массив переключателей как один паттерн, т.е. определенный набор перцептивных сигналов, поступивших к нему в пространстве и во времени. Однако в Великобритании, в соответствии с традицией, для ее восприятия аппаратура выпускается с переключателями, верхнее положение которых соответствует обесточиванию. Поэтому если в аппаратуре имеются блоки или компоненты, сделанные в Великобритании, то невозможно с одного взгляда оценить, находится ли рассматриваемая система в безопасном состоянии. В этом случае, чтобы определить, какие компоненты включены, а какие выключены, нужно запоминать соответствующие положения переключателей.

Если оператор находится в состоянии «стереотипного ожидания», то он автоматически воспринимает значение стимула, а не сам стимул, как он отображен на уровне рецепторов. В этом смысле стереотип заставляет воспринимать некоторые определенные величины почти так же, как нейронные механизмы мозга оператора заставляют его воспринимать «гештальты».

Однако стереотипы усваиваются человеком в процессе обучения и поэтому не являются универсальными. В результате при предъявлении одного и того же входного стимула разные наблюдатели видят и слышат разное. Например, восприятие крика «огонь!» заметно различается у стрелка и у пожарного.

Отсюда следует, что для эргономиста-проектировщика важно установить, какие стереотипы формируют восприятие пользователя, тогда можно определить, как правильно отобразить (преобразовать) физический стимул в субъективные ощущения. Тенденция выделять ожидаемые стереотипы в восприятии проявляется наиболее ярко в тех случаях, когда наблюдатель находится в состоянии напряжения, в условиях дефицита времени или он устал.

Значительное влияние на концепции зрительного восприятия с позиций психофизиологии оказали взгляды художников-новаторов начала XX века [27]. Особое место здесь занимает художник и педагог В. Кандинский, в чьем творческом наследии фактически можно

34

проследить попытку создания перцептивных «стереотипов» для группы людей, объединенных общностью профессиональной подготовки. Учебный курс аналитического рисунка Кандинского в Баухаузе предусматривал обучение грамматике визуального языка, «учитывающего синтетические качества формы». В книге «Точка, линия и плоскость», вышедшей в 1926 году как 9-й том «Библиотеки Баухауза», представлено его оригинальное видение проблем гра-