1. 1. Основные понятия эргономики

УДК 73/76

ББК 85.11

Р86

Рецензенты: Грашин А.А., доктор искусствоведения,

зав отд. ВНИИТЭ, академик Международной академии наук

о природе и обществе;

Манусевич Ю.П., канд. архитектуры, ст. преподаватель МАрхИ

(Государственная академия).

Рунге В.Ф.

Р 86 Эргономика и оборудование интерьера: Учеб. пособие. — М.: Архитектура-С, 2004 - 160 с. ил. ISBN 5-9647-0011-Х

Излагаются основные понятия и базовые положения по учёту «человеческих факторов», методы решения эргономических задач в процессе проектирования окружающей среды на основе конкретных рекомендаций и обширного справочного материала. Приведены сведения о номенклатуре элементов комплексного оборудования и наполнения интерьеров жилого и общественного назначения, городских пространств, рассмотрены функционально-эксплуатационные и эргономические характеристики современных образцов

Для архитектурных и художественно-промышленных средних учебных заведений.

ISBN 5-9647-0011-Х

ББК 85.11

© Архитектура-С, 2004 © Pvhic В.Ф, 2004

ВВЕДЕНИЕ

Творческий процесс проектирования рукотворной среды обитания основывается на интуиции и спонтанности, с одной стороны, это решение эмоционально-образных задач (сфера искусства), информации и методологии, с другой — решение утилитарно-конструктивных задач (область науки и техники). Проектировщик (архитектор, дизайнер) как бы балансирует между искусством и научными фактами. К основополагающим факторам, определяющим характеристики среды, ее оборудования и предметного наполнения, относятся, в первую очередь, показатели, связанные с «человеческими факторами». Роль этих факторов тем весомее, чем сложнее технически или объемно-планировочно объект проектирования.

Восемьдесят лет назад творчество пионеров «классического» дизайна положило практическое начало современному подходу к формированию среды обитания с учетом роли и значения «человеческих факторов». Так Оскар Шлеммер еще в Баухаузе целью своего курса (1922—1929) ставил ни больше, ни меньше, как ознакомление студентов «с человеком в совокупности его бытия», и подчеркивал, что «соотношение между человеком и внешним миром является посвящением в проблемы жилища и его планирования». Сегодня понятно, что это касается не только жилища, но и всей среды жизнедеятельности.

Научно-технический прогресс наряду с огромными положительными результатами уже принес и продолжает приносить с собой определенные отрицательные социальные последствия. Все новые технические средства (машины, механизмы, «умные» приборы, в т.ч. компьютерное оборудование и пр.), новейшие технологические процессы, синтетические материалы и т.д., с одной стороны, облегчают процесс труда, повышают его производительность, ускоряют передвижение в пространстве людей и грузов, позволяют достигать высот в космосе и глубин в океане, совершенствовать архитектурную среду. С другой стороны, одновременно растет количество аварий, техногенных катастроф, ухудшается экологическая обстановка. Многие негативные моменты обусловлены «сбоями» в деятельности людей, невозможностью адекватного реагирования ими на изменяющиеся условия природной и рукотворной окружающей среды. Как современное производство, авиация, водный и наземный транспорт, офисы, конторы и т.д., так и бытовая среда, широко оснащаемые сложными техническими системами, предъявляют к человеку

3

требования, вынуждающие его нередко работать на пределе психофизиологических возможное гей, а также в экстремальных ситуациях.

Недостаточная двигательная активность в труде и бытовой обстановке становится все более распространенным фактором, снижающим физические показатели и ухудшающим здоровье человека. Неблагоприятные условия окружающей среды, несогласованность ее элементов (особенно технически сложной аппаратуры, приборов) с объективными потребностями и возможностями человека затрудняют или делают практически невозможным выполнение жизненных функций. Проектируя среду, в которой человек живет, работает и отдыхает, нельзя забывать о таких понятиях как «эффективность», «удобство», «комфорт», «безопасность», «удовлетворение» и пр., т.е. о необходимости максимального учета человеческих факторов.

Под человеческими факторами в эргономике понимается совокупность анатомических, физиологических, психологических и психофизиологических особенностей человека, оказывающих влияние на эффективность его жизнедеятельности в контакте с машинами и средой, а также социально-психологические моменты, связанные с межличностными отношениями, влияющими на психологический климат в коллективе.

Проблема человеческих факторов так же стара, как орудия труда и рукотворная среда обитания, созданные для нужд человека. Еще в доисторические времена их удобство и соответствие потребностям людей были, по образному выражению английского ученого Б. Шеккела, вопросом жизни и смерти: если человек изготавливал плохое орудие и не мог достаточно эффективно его применять, на свете очень скоро становилось одним плохим конструктором меньше [19].

Научно-практическое осознание этой проблемы началось пятьдесят лет назад. До начала XX века целенаправленно исследовались во взаимодействии с человеком, главным образом, ручной инструмент и оружие, в первой половине XX века — машины: станки, механизмы, транспортные средства. Только после Второй мировой войны учет человеческих факторов выделился в самостоятельную научную дисциплину, которая возникла на стыке между науками о человеке и техническими дисциплинами. В разных странах она получила разное название: в США — «исследование человеческих факторов», в Англии — «эргономика», в Германии (Западной) — «антро-потехника» и др. В Советской России был принят английский термин, который сейчас распространен практически повсеместно. Раз-

витие эргономики началось с военной техники. В США, Великобритании и других странах к ее созданию были привлечены значительные силы ученых, изучавших человека. Затем (60-е годы XX века) эргономика все больше использовалась при проектировании средств транспорта и оборудования для управления их движением, станков и производственной среды, а также космической техники. 1970-е годы — время развития эргономики потребительских товаров и услуг: повышенное внимание начинает уделяться удобству, безопасности и, по возможности, комфорту при пользовании бытовой техникой, а также вопросам детского травматизма. 1980-е — годы бурного развития компьютерной техники (в офисе и быту) и ее эргономических характеристик. В последние десятилетия приоритетными являются направления эргономики информации, не ослабевают работы в областях военной и космической техники.

Создание архитектурной среды, наиболее полно отвечающей современным тенденциям повышения качества жизни, возможно только при масштабном использовании эргономики как естественно-научной основы дизайн-проектирования. Поэтому в наши дни сложившееся содержание эргономики, охватывающее, главным образом, трудовую деятельность, дополняется учетом человеческих факторов в быту, на отдыхе, учебе и т.д., а также в социально-культурной и других общественных сферах.

Изучение эргономики, освоение методики учета человеческих факторов при дизайн-проектировании среды, ее оборудования и предметного наполнения — важная составляющая цикла подготовки по специальностям «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн интерьера».

Предлагаемое учебное пособие состоит из двух разделов, раскрывающих основные моменты курса «Эргономика и оборудование интерьера»:

раздел 1. Основы эргономики;

раздел 2. Эргономика основных видов среды.

Каждый раздел в свою очередь членится на ряд подразделов, которые, по сути, являются отдельными темами. Для более глубокого усвоения изучаемого материала учащиеся должны сосредоточить свое внимание именно на них.

РАЗДЕЛ 1.

основы эргономики

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭРГОНОМИКИ

Рассмотрим определение как самой эргономики, так и ее основных понятий [9, 32, 38, 39, 40].

Эргономика (от греч. ergon - работа и nomos - закон) - научная дисциплина, комплексно изучающая функциональные возможности человека в трудовых и бытовых процессах, выявляющая закономерности создания оптимальных условий высокоэффективной жизнедеятельности и, в первую очередь, высокопроизводительного труда.

Предметом эргономики как науки является изучение системных закономерностей взаимодействия человека (группы людей) с техническими объектами, предметом деятельности и средой в процессе достижения цели деятельности или при специальной подготовке к ее выполнению.

В процессе жизнедеятельности теснейшим образом взаимосвязаны человек и технические средства, многие объекты, с которыми он взаимодействует. Последние, т.е. различные объекты, невозможны и ненужны без человека — их он создает для себя и его особенностям они должны соответствовать. В свою очередь творения рук человека оказывают непосредственное воздействие на своего создателя. Таким образом человек и все созданное им находятся в неразрывной взаимосвязи, образуя единую систему. Еще один компонент этой системы составляют условия, в которых происходит их взаимодействие, т.е. среда жизнедеятельности, среда обитания.

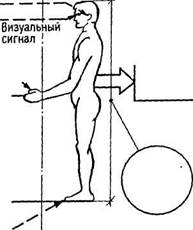

Система — сочетание взаимодействующих факторов, компонентов, объединенных определенной единой целью. Чаще всего в эргономике речь идет о системе «человек—машина—среда» (рис. 1), но могут рассматриваться и другие системы, например система взаимодействия людей в производственном или ином коллективе.

Машина — в эргономике это любое техническое устройство, предназначенное для целенаправленного изменения материи, энергии, информации и пр. В быту — это пылесос, холодильник, газовая или электроплита, аудиокомплекс, компьютер и т.д.

Цель эргономики — повышение эффективности и качества дея-

ти человека в системе «человек—машина—предмет деятель-

Р Да обитания» (сокращенно «человек—машина—среда»)

Граница раздела между человеком и машиной

Граница раздела между человеком и машиной

|

|

| Физиологическое состояние |

| Антропо метрические ДАННЫЕ |

Г"

Г"

Машина

Машина

Результат работы

Результат работы

Оборудование

Звуковой ~ сигнал

| Тактильное воздействий I |

Средства отображения информации

Органы управления

Органы управления

Т

Т

Такти_пьнов_ воздействие

Человек

Машина

Машина

Органы управления и приборы

Человек и окружающая среда

Рис. 1. Система «человек—машина—окружающая среда»

Рис. 1. Система «человек—машина—окружающая среда»

при одновременном сохранении здоровья человека и создании предпосылок для развития его личности.

Задачей эргономики как сферы практической деятельности является проектирование и совершенствование процессов (способов, алгоритмов, приемов) выполнения деятельности и способов специальной подготовки (обучения, тренировки, адаптации) к ней, а также тех характеристик средств и условий, которые непосредственно влияют на эффективность и качество деятельности и психофизиологическое состояние человека.

Эргономические требования — это требования, которые предъявляются к системе «человек—машина—среда» в целях оптимизации деятельности человека-оператора с учетом его социально-психологических, психофизиологических, психологических, антропологических, физиологических и гигиенических характеристик и

возможностей. Эргономические требования являются основой при формировании конструкции машины, дизайнерской разработке пространственно-композиционных решений системы в целом и отдельных ее элементов.

Человек-оператор — любой человек, управляющий машиной. Для эргономиста и диспетчер аэропорта, и рабочий-станочник, и домохозяйка у плиты или с пылесосом —операторы. Эргономика, ее методы в последнее время все шире используются при проектировании не только технических устройств, но и архитектурных объектов, интерьеров, элементов их оборудования. Поэтому представляется целесообразным в этом случае вместо понятия «машина» употреблять более обобщенные понятия «изделие», «предмет».

Эргономические свойства — это свойства изделий (предметов), которые проявляются в системе «человек—предмет—среда» в результате реализации эргономических требований.

Основные структурные элементы эргономики (рис. 2) — это теория, методология и научные знания о предмете исследования. Наряду с этими элементами, формирующими общенаучные основы эргономики как науки, важным звеном ее практического функционирования и развития служит блок оперативных средств и методов эргономического исследования, определяющий специфику эргономики в качестве прикладной научной дисциплины [7].

Блок оперативных средств и методов охватывает три важнейших направления эргономических исследований объекта «человек — предмет—среда»: анализ, синтез (моделирование) и оценку объекта.

Результаты эргономического исследования — научно и экспериментально обоснованные данные, необходимые для проектной разработки системы.

Процесс проектирования системы с самого начала должен быть ориентирован на формирование ее (системы) эргономических свойств как на одну из важнейших целей, достигаемых в процессе эргономического обеспечения проектирования.

Весь процесс эргономического сопровождения (обеспечения) проектирования можно представить в виде следующих этапов:

• анализ деятельности человека с исследованием факторов ее про

текания;

• разработка эргономических требований и показателей, а также

рекомендаций по их учету;

• формирование эргономических свойств проектируемой техники

(изделия) и среды.

8

ЭРГОНОМИКА

ЭРГОНОМИКА

__ как наука

ТЕОРИИ

МЕТОДОЛОГИЯ

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

об объекте исследования человек-предмет—среда (отношения, связи, закономерности)

ОПЕРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ

ОПЕРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ

Анализ Синтез Оценка

/моделирование/

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕК - ПРЕДМЕТ - СРЕДА

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕК - ПРЕДМЕТ - СРЕДА

РЕЗУЛЬТАТЫ Эргономическое обеспечение:

РЕЗУЛЬТАТЫ Эргономическое обеспечение:

принципы и требования

принципы и требования

эргономические модели

оценки и рекомендации

Рис. 2. Эргономика как наука (структурная схема) [7]

Рис. 2. Эргономика как наука (структурная схема) [7]

Заключительный этап — оценка полноты и правильности реализации эргономических требований (эргономическая оценка и аттестация).

Эргономика органически связана с дизайном, одной из главных целей которого является формирование гармоничной предметной среды, отвечающей материальным и духовным потребностям человека. При этом отрабатываются не только свойства внешнего вида предметов, но главным образом их структурные связи, которые придают системе функциональное и композиционное единство (с точки зрения как изготовителя, так и потребителя). Именно последнее обстоятельство позволяет рассматривать эргономику как есте ственно-научную основу дизайна. В практическом плане учет чело-

веческпх факторов неотъемлемая часть процесса дизайнерского проектирования.

С середины 1980-х годов за рубежом и в нашей стране употребляется понятие эргодизайн для обозначения сферы деятельности, возникшей на стыке эргономики и дизайна. Эргодизайн объединяет в единое целое научные эргономические исследования «человеческого фактора» с проектными дизайнерскими разработками таким образом, что установить границы между ними порой оказывается просто невозможно.

1.2. ФАКТОРЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эргономика как научная дисциплина базируется на синтезе достижений социально-экономических, технических и естественных наук. Как междисциплинарное направление она синтезирует наиболее близкие к ее целям и задачам сведения, методики этих наук в интересах человека. Эргономический подход к решению задачи оптимизации жизнедеятельности человека определяется комплексом факторов. Главные из них, обусловленные индивидуальными особенностями человека, приведены ниже.

Социально-психологические факторы предполагают соответствие конструкции машины (оборудования, оснащения) и организации рабочих мест характеру и степени группового взаимодействия, а также устанавливают степень опосредования межличностных отношений содержанием совместной деятельности по управлению объектом.

Антропометрические факторы (антропо... — греч. anthropos — человек + ... метрия — греч. — metreo) обуславливают соответствие структуры, формы, размеров оборудования, оснащения и их элементов структуре, форме, размерам и массе человеческого тела, соответствие характера форм изделий анатомической пластике человеческого тела.

Психологические факторы предопределяют соответствие оборудования, технологических процессов и среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики закрепленных и вновь формируемых навыков работающего человека.

Психофизиологические факторы обуславливают соответствие оборудования зрительным, слуховым и другим возможностям человека, условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде.

10

Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие оборудования физиологическим свойствам человека, его силовым, скоростным, биомеханическим и энергетическим возможностям.

Гигиенические факторы предопределяют требования по освещенности, газовому составу воздушной среды, влажности, температуре, давлению, запыленности, вентилируемое™, токсичности, напряженности электромагнитных полей, различным видам излучений, в т.ч. радиации, шуму (звуку), ультразвуку, вибрациям, гравитационной перегрузке и ускорению.

Гигиена (греч. hygieinos — приносящий здоровье) — раздел профилактической медицины, изучающий влияние внешней среды на здоровье и работоспособность человека; практическая область применения гигиены — санитария (лат. sanitas — здоровье), разработка санитарных норм и требований.

1.3. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ ( ОБОРУДОВАНИЮ )

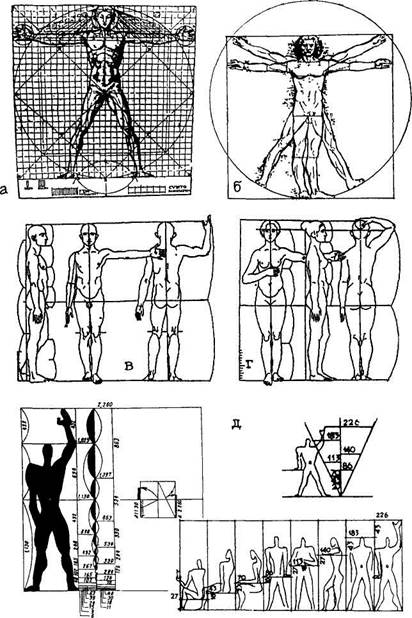

Форма и функциональные размеры всей предметной среды, ее объемно-пространственных структур неразрывно связаны с размерами и пропорциями тела человека на протяжении всей истории цивилизации. Древние народы и народы всей Европы вплоть до XIX века пользовались системами мер, основанными на параметрах человеческого тела (локоть, фут — англ. — ступня и т.д.). Строители, архитекторы возводили постройки, в которых не только отношения частей были созвучны пропорциям человека, но и абсолютные размеры самих построек были сомасштабны людям. Художники и скульпторы, руководимые желанием получить простые средства для воспроизведения фигуры без непосредственного обращения к натуре, а также стремясь к созданию гармоничного образа человека, предлагали и пользовались системами пропорций — канонами (рис. 3).

В каноне Поликлета, скульптора Древней Греции (2-ая половина V века до н.э.), за единицу принималась ширина ладони и голова составляла 1\8 длины тела, а лицо — 1\10 и т.д. Римский зодчий 2-ой половины I века до н.э. Витрувий в учении о пропорциях принимал следующие соотношения частей тела: голова — 1\8, лицо — 1\10, расстояние от верхушки головы до сосков — 1\4 длины тела, размах рук равен высоте фигуры. Видоизмененный квадрат древних стал каноном Леонардо да Винчи (1452—1519). По его канону фигура с приподнятыми и разведенными руками и раздвинутыми ногами вписывается в круг, центр которого — пупок. Немецкий скульп-

11