Архитектор Николай Всеволодович Дмитриев

Теперь, когда мы познакомились с хозяевами усадьбы и их близким окружением, пора перейти к характеристике самой усадьбы, ее пространственном устройстве и постройкам. Начнем с того, что сейчас она находится в очень плачевном состоянии, это руины. Но так было не всегда. Как мы уже упоминали, Каменские приехали не на пустое место - на высоком живописном северном склоне реки Оредеж стоял деревянный усадебный дом, в котором и останавливался М.П. Мусоргский в свое время. За время пребывания в Перми и Нижнем Новгороде, строительства семьей множества домов, церквей, приютов, богаделен и учебных заведений, Каменские приобрели большой опыт. Они стали создавать образцовую усадьбу в Каменке, но не простую, а будучи коллекционерами и обладая художественным вкусом, усадьбу с необыкновенной церковью, необыкновенным парком, необыкновенным пространством садов и аллей на территории усадьбы. Причем для строительства использовался кирпич, как более долговечный прочный и красивый материал. Беремся утверждать, что такая усадьба была уникальна и единственна в своем роде!

Для исполнения своего замысла ими был приглашен известный петербургский архитектор Николай Всеволодович Дмитриев (1856-1942 г.г.). На момент покупки усадьбы в 1885 году Дмитриев был главным архитектором Гатчинского дворцового управления, имел много значительных построек в Петербурге и был очень занятым и уважаемым человеком. Что могло отвлечь его силы и время для строительства далекой загородной усадьбы? Обратимся к биографии Николая Всеволодовича и увидим, что родился он в дворянской семье в городе Оса Пермского края, а гимназию заканчивал уже в Перми. Вполне вероятно, что именно там и были заложены основы если не дружбы, то взаимного уважения между Василием Федоровичем Каменским и Николаем Всеволодовичем Дмитриевым. Во всяком случае, род Каменских в то время был уважаем и знаком всем в Перми. Кроме того, есть сходство характеров и отношения к жизни между этими людьми. Известный юрист и адвокат начала 20 века А. Кони писал о Николае Дмитриеве, что «это был один из благороднейших людей нашей эпохи».

Н. В. Дмитриев был не только известным архитектором Главного дворцового управления по пригородным дворцам и городу Гатчине, но и крупным общественным деятелем: он являлся одним из инициаторов создания Народной консерватории (вместе с А. К. Глазуновым, М. М. Фокиным, Л. С. Ауэром), Общества народных университетов (совместно с В. М. Бехтеревым), Общества городов-садов и нескольких других общественных организаций. Николай Всеволодович состоял председателем правления Товарищества борьбы с жилищной нуждой, организованного им совместно с общественным деятелем, криминалистом Д. А. Дрилем. В 1903 г. Н. В. Дмитриев опубликовал книгу «Борьба с жилищной нуждой». Во время Первой мировой войны служил особо уполномоченным Союза городов на фронте, организовывал санитарно-транспортные отряды, передвижные госпитали, пункты питания, бани и т. п., вкладывая в них и свои личные средства. В 1918 году Дмитриев был вынужден эмигрировать во Францию, где сейчас живут его потомки. Но и там он не оставлял своего общественного служения во славу России: был членом Российского земско-городского комитета, бессменным председателем Русского народного университета, членом Правления Общества друзей Русского народного университета и Совета Российского музыкального общества за границей, одним из руководителей Объединения русских архитекторов, инженеров-строителей и механиков, учредителем Общества помощи русским сердечным больным (1931 г.). Участвовал в Днях русской культуры в Марселе (1928 г.) и Ницце (1933 г.), в Педагогическом съезде в Париже (1929 г.), в торжественном открытии нового помещения Тургеневской библиотеки (1937 г.). В 1931 и 1936 г.г. в Париже состоялись его чествования в связи с 75-летием и 80-летием.

Благодаря этому талантливому архитектору в столь удаленной от трасс местности, среди живописной природы появляется прекрасный архитектурно-ландшафтный ансамбль – усадьба Каменка. Главным и самым заметным его элементом является храм Покрова, на описании которого мы остановимся более подробно.

Глава 9.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Опустив в данной книге описание построек архитектора Н.В. Дмитриева, нельзя не сказать об одной из основных его построек – церкви Всех Святых на кладбище в Гатчине, построенной по заказу Александра III в 1889 году. За эту постройку Александр III пожаловал архитектору перстень с рубинами и бриллиантами (церковь сохранилась).

Фото церкви Всех Святых в Гатчине, 1889г.

Эта церковь так пришлась по душе современникам, что проект стали повторять. До наших дней сохранились две аналогичные церкви в Беларуси в Орше и Барколабово, ещё была церковь в Литве в Кальварии (взорвана в 1980-е). Поэтому не удивительно, что в архиве найдены чертежи, согласованные в 1892 г. для строительства в Каменке, повторяющие церковь в Гатчине (чертежи можно рассмотреть в Народном музее Каменки). Но, при внимательном рассмотрении руин церкви, и глядя на единственную сохранившуюся фотографию храма в Каменке 1927 года, мы видим, что церковь при строительстве была архитектором сильно видоизменена. Причем в заметно лучшую сторону и с более дорогой и качественной отделкой. Чертежей измененной церкви, увы, пока не найдено. Однако на основе согласованных чертежей и анализа обломков церкви опытные реставраторы могут воссоздать недостающую информацию.

С поиском документов по храму связана еще одна чудесная история. В 2018 году мы отправились в Гатчину на кладбище в поисках могилы архитектора Н.В. Дмитриева (по информации того времени в Википедии), могилу не нашли (в дальнейшем оказалось, что он вообще похоронен во Франции), но поразились красотой храма Всех Святых на кладбище. Он был без крыши, облупившийся, но прекрасный. Вскоре из архива пришел ответ на запрос, и мы получили чертежи нашего храма! Но при внимательном рассмотрении оказалось, что есть много отличий чертежей и руин. А при размышлениях вдруг осенило - это же чертежи того самого храма в Гатчине! (кстати, сейчас он законсервирован под кровлю). Гатчинские батюшки были счастливы нашему подарку, так как никто бы не догадался искать чертежи гатчинского храма в архивах Каменки.

До наших дней дошла часть стен и свод алтаря1 храма в Каменке, а также крипта8 под алтарем с пристройкой - входом и подвалы под всем храмом. Храм был взорван около 1937 года и, по воспоминаниям жителей деревни Перечицы (за рекой), над ним долго стоял огромный столб красной пыли… Руководил взрывными работами некто Комиссаров из деревни Путятино и самолично раскладывал взрывчатку (по рассказам старожилов). Так зачем это было сделано? Ведь до того, как взорвать, церковь служила клубом для соседних деревень и санатория милиции, разместившегося в усадьбе. Однако предлог был - необходим кирпич. Но кирпич был так прочно скреплен, что его почти невозможно было отколоть, поэтому обломки храма по сей день так и доживают свой век в надежде, что вдруг случится реконструкция!

До революции кирпич получали другим путем, его просто-напросто изготавливали. Причем изготовление было не очень сложным, кустарным образом при наличии глины рядом с Каменкой и при помощи лошадей производилось столько кирпича, что его хватало для построек не только Каменки, но и всех окрестных деревень и усадеб. Кирпичный завод Каменских размещался сразу за нынешним деревенским кладбищем (тогда его еще не было), это менее одного км от храма. Живописный глиняно-песчаный откос карьера кирпичного завода наглядно показывает все слои от ярко-терракотового цвета глины, до молочно-белого кварцевого песка. А наличие небольшой речушки Каменки завершало все необходимые ингредиенты для изготовления кирпича. Главным был процесс замеса глины: для этого устраивались конные глиномятки, когда лошадь ходила по кругу и крутила «ножи» в центре. За годы работы глина под копытами так уплотнилась, что до сих пор эти круги не заросли деревьями и их можно увидеть с высокого песчаного откоса. Подробнее о технологии производства кирпича можно ознакомиться в нашем Народном музее. Наладив производство кирпича, Каменские стали активно строить храм, богадельню или флигель (будущую советскую школу), конюшню, водонапорную башню, баню и хозяйственный дом в усадьбе Каменка. На каждом кирпиче, как и полагалось в то время, ставилось клеймо «В и А Каменск i е». Это своеобразный знак качества. Однако при внимательном осмотре обломков и остатков кирпичей обнаружилось, что если остальные постройки усадьбы почти полностью построены из кирпича Каменских, то при строительстве церкви использовались кирпичи с клеймами пяти разных производителей. Считаем, что это были люди, хотевшие участвовать в строительстве храма благотворительным образом и жертвовавшие на храм. Одним из первых стоит назвать гатчинского купца Николая Александровича Шилова и его кирпич с клеймом «Н.А.Ш.» (завод в д. Вайя 1976-1906 г.г.). Именно Шилов поставлял кирпич на гатчинскую церковь Всех Святых, был ее благотворителем и старостой, поэтому он мог не только жертвовать, но и принимать активное участие в стройке, имея богатый опыт. Второй жертвователь - Поршнев Иван Павлович и кирпичи с клеймами «Поршневъ» и «И.П.» (завод в с. Усть-Ижора 1881-1903 гг., д. Кормчино 1878-1903 г.г.). Этот кирпич считался одним из самых качественных среди производимых в то время. Третий – Кононов Михаил Михайлович и кирпичи с клеймами «М.М.К.» (завод в с. Усть-Ижора 1870-1903 гг.). Четвертый – Витовский Леопольд Адольфович и кирпич с клеймом «Л.А.В.» (заводы в д. Кормчино и с. Усть-Ижора 1880-1910 гг.). Конечно же, мы предполагаем, что эти люди также входили в круг общения Каменских и бывали гостями в усадьбе. Кирпичи с данными клеймами можно увидеть в экспозиции Народного музея деревни Каменка.

Но попробуем внимательно посмотреть на храм, опираясь на фото 1927 года (из фондов ИИМК РАН). До начала описания необходимо отметить, что к 1927 году храм уже прошел время революции, и богоборчества, уже 9 лет, как из усадьбы был изгнан хозяин. И хотя в 1927 году вышло непродолжительное послабление церкви в связи с «Декларацией митрополита Сергия», уже читаются признаки разрухи и запустения: храм лишился красивого центрального луковичного купола, вместо него наскоро сооружена маленькая «шапочка» с небольшим крестом, развернутым в

противоположную сторону. Кресты боковых пристроек к

Фото храма Покрова в деревне Каменка, 1927 г.

алтарю покосились… Сразу вспоминаются документальные

кадры хроники, как с церквей массово сдергивали купола, кресты и колокола. Других фото храма не найдено.

кадры хроники, как с церквей массово сдергивали купола, кресты и колокола. Других фото храма не найдено.

Итак, в 1894 году в имении Каменка был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы, он был бесприходским4 и содержался на средства В.Ф. и А.А. Каменских, как и организованная ими одноклассная церковно-приходская школа для детей из окрестных деревень. Основные габариты и пропорции, а также объемно-пространственное решение храма архитектор Н.В. Дмитриев сохранил от церкви в Гатчине, но изменил многие детали: обрамления окон (наличники); использование декоративных мозаичных вставок в стиле венецианского терраццо9 в килевидных кокошниках7 и декоративных нишах стен; выполнение двух пристроек к алтарю (южная - для входа в алтарь1 и ризницу11, северная - для спуска в крипту8); добавление трех главок с крестами – двух над пристройками к алтарю1, а одной - над главным западным входом; устройство помещения крипты8 под алтарем1; а также оформление алтаря иконой «Покрова Пресвятой Богородицы». Можно предположить, что архитектурное оформление самого входа также было уникальным, так как ступеней было гораздо больше (их отпечатки сохранились на гранитных блоках входа). Благодаря лужским краеведам Т.Б. Ильинской и И.В. Половинкину, была найдена статья в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства» за №220 от 1894 г.: «25 сентября (8 октября по новому стилю) состоялось освящение нового храма, сооруженного близ станции Преображенской Петербурго-Варшавской железной дороги, на средства бр. Каменских. Чин освящения совершал преосвященный Назарий, епископ Гдовский в сослужении с о. Иоанном Сергиевым (Кронштадтским) и многочисленным духовенством. Новый храм воздвигнут в строго русском стиле; как внутри, так и снаружи он очень красив. Внутренность храма производит приятное впечатление прекрасными пропорциями и массою света, художественной работы мраморным иконостасом6 работы скульптора Гвиди, чеканными золочеными царскими вратами. Храм построен по проекту и под наблюдением гражданского инженера Н.В. Дмитриева». За ее постройку Василий Каменский в 1897 г. был награжден орденом св. Анны (эта награда обеспечивала ему дворянский титул).

Очень важная для нас информация - это освящение храма о. Иоанном Кронштадтским. Причем об этом событии сохранилось письмо о. Иоанна от 18 сентября 1894 г. княгине Шаховской: «… Я получил от Вас телеграмму с приглашением меня в Ревель. Имею честь известить Вас, что я еду в Ригу по усиленной просьбе и в Ревеле не намерен был быть нынешний раз, чтобы сберечь время – так как я к 25 сентября (по новому стилю 8 октября) приглашен на торжество освящения храма вновь сооруженного в селе Каменках по Варшавской железной дороге. Если побывав в Риге, я найду некоторый остаток времени, то заеду к Вам на несколько часов. Благодарю за приглашение с обычною Вам любезностью. Мой искренний поклон Его Сиятельству Сергию Владимировичу вместе с Вами. Сейчас иду к утрене с обедней без исхода из церкви до обедни. Ваш покорный слуга и смиренный богомолец Протоиерей Кронштадтского Собора Иоанн Сергиев».

Мы не знаем, каким образом были связаны Каменские и отец Иоанн, страницы дневника вырваны… Но пермская летопись оставила нам свидетельство, что отец Иоанн Кронштадтский еще раз встречался с Каменскими, уже в Перми 26 июня 1904 года. Пароход батюшки прибыл на пристань именно братьев Каменских (хотя была масса других!).

А еще одна встреча произойдет особым образом – через икону в центральной части алтарной апсиды3 храма в Каменке. Всмотримся еще раз в старое фото 1927 г. Контуры Богородицы и композиция иконы читаются довольно хорошо. Мы видим икону «Покров Пресвятой Богородицы», что соответствует названию самого храма. То, что фото храма сделано именно с ракурса с иконой, а не от главного входа, говорит об особом почитании образа. Сравнивая эту икону с известными иконами «Покрова», пока нашли только одну аналогичную по прориси12 икону. Это чудотворная икона «Покрова Пресвятой Богородицы», находящаяся в Иоанновском монастыре на реке Карповка в Санкт-Петербурге (см. фото). Вот такая встреча. Монастырь был основан отцом Иоанном Кронштадтским, а икона попала в него уже после возвращения здания монастырю в 1991 году, была подарена из запасников Никольского храма на Большеохтинском кладбище. Из старого закопченного и потрескавшегося холста она чудесным образом обновилась и доступна в монастыре для всеобщего поклонения. На обратной стороне сохранилась надпись: «Писал сию икону священник Иоанн Смирнов. 1908г. Лесна». Иоанн Кронштадтский окормлял и финансово поддерживал Леснинский монастырь, даже провидчески сделал кельи для леснинских монашек. Было написано письмо в Леснинский монастырь во Францию. Из переписки выяснилось, что в силу постоянных гонений и переездов монастыря почти все документы того времени утеряны, есть только годы служения иконописца - отца Иоанна Смирнова. А в дар нашему музею была прислана интереснейшая книга об истории Леснинского монастыря.

Так что икона Покрова - это пока ещё одна большая загадка усадьбы Каменка. По фото можно сравнить икону

Фото иконы Покрова Фото иконы Покрова храма Покрова

Иоанновского монастыря в Каменке

Покрова из Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге и икону Покрова храма в Каменке.

Закончив это важное отступление, вернемся к зданию храма. Согласно архивному документу от 1910 года (РГИА СПб фонд 799, опись 33, дело 1374, лист 35) сохранилось следующее описание строений храма:

Закончив это важное отступление, вернемся к зданию храма. Согласно архивному документу от 1910 года (РГИА СПб фонд 799, опись 33, дело 1374, лист 35) сохранилось следующее описание строений храма:

«Покровская церковь – кирпичная на гранитном цоколе, снаружи расшита цементом, в некоторых частях оштукатурена и украшена мозаикой9, внутри оштукатурена и расписана мастичными красками с позолотою по местам; покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою; длина церкви, считая и колокольню,-13 ½ саж., наибольшая ширина – 8 саж., высота до верха карниза – 4 саж.; на церкви имеются одна большая и одна малая золоченые главки; больших окон – 10, средних – 3 и малых – 16 шт.; дверей наружных двухстворчатых – 3 и одностворчатая -1; дверей внутренних двухстворчатых – 5 и одностворчатых - 7. Иконостас6 длиною – средний 7 ½ арш., боковые по 4 арш., высотою все иконостасы Л.35об. 2 саж. (оценен 10 000 руб.); церковь отопляется одною большою калориферною печкою. Колокольня, считая и корпус церкви в три яруса общей высотою до верха карниза 8 саж.

Построек вблизи церкви не имеется.

Церковь построена в 1894 году, строение хорошо сохранилось.

Оценка вместе с иконостасом6 и колокольней 75 000 руб.»

Отметим, что в данном описании отсутствует упоминание об иконе Покрова, поэтому вполне вероятно, что она появилась после 1910 года. Декоративные детали храма выполнены не из фигурного кирпича, а из очень прочного цементного раствора, над которым не властно время. Для крепления этих деталей к стене использовались длинные кованые гвозди. После завершения строительства цементные и оштукатуренные части были окрашены светлой желтой краской, которая до сих пор сохранилась на оставшихся деталях. Кирпичные стены с аккуратной расшивкой швов внутри были стянуты толстыми металлическими полосовыми тягами с «замками» по углам, которые до сих пор можно наблюдать в обломках. Их выполняли в помещении кузницы при конюшне, уничтоженной в 1986 году.

С момента создания в 1894 г. и до осени 1918 г. храм был бесприходским4 и содержание всего причта (служителей) храма и учителя церковно-приходской школы, а также содержание и украшение самого храма оплачивал Василий Федорович Каменский. Но по возвращении из Киева в 1918 году, где к тому же похоронил жену Анну Андреевну, он «с болью в душе» должен был согласиться на организацию прихода храма, состоявшего из жителей соседних деревень: Калищи, Затуленье, Большие и Малые Изори, Путятино, Келло, Запишенье. Причиной такого решения стал арест и конфискация всех его банковских счетов, в том числе специального счета на содержание храма. В архивном деле (ЦГИА СПб фонд 678, опись 1, дело 363) описана эта трагичная для Василия Федоровича ситуация, на которую сделана резолюция митрополита Вениамина Петроградского об открытии прихода, а также кладбища для прихода рядом с церковью по просьбе прихожан. Таким образом, мы теперь знаем, что рядом с храмом было кладбище, но где и кто захоронен - пока не известно, никаких следов не осталось. По свидетельству жителей из частного дома рядом с алтарем, в строительстве которого использованы гранитные блоки храма, их родных упрекали в том, что они строят дом на кладбище. Вполне вероятно, что там могли быть ещё и немецкие военные захоронения. Местные жители помнят, что во время прокладки инженерных коммуникаций вдоль храма, находили скелеты и черепа, но их просто выбрасывали. Также из этого архивного дела мы знаем имя управляющего имением – Михаил Иванович Федербуш (позже участник белого движения юга России, был взят в плен в 1919г.). Василий Федорович ему выписывал доверенность на ведение всех финансовых дел в Каменке на время его нахождения в Киеве.

Чтобы получить полное представление о размерах и красоте храма, надо совершить прогулку к руинам и часовне Покрова Пресвятой Богородицы, созданной на месте остатков алтаря. В начале 2000-х годов произошел сдвиг с мертвой точки - местными жителями была начата расчистка алтарной части от мусора. В 2006 году на средства депутата А.А. Михайлова и с помощью казачьего объединения был установлен и освящен большой деревянный поклонный крест внутри алтаря. Тогда же с помощью средств, собранных неравнодушными жителями деревни, был оформлен земельный участок под алтарной частью в собственность Лужской епархии. А к 2011 году силами семьи Строгановых из Каменки была закончена зашивка досками недостающих стен алтаря, сделана крыша над алтарным сводом, пристроено входное крыльцо с навесом с южной стороны, а также все помещение было наполнено иконами. Тринадцать рукописных икон, выполненные иконописцем А. Кирютой из Выборга, были подарены в храм Валерием Аркадьевичем Никитиным, бывшим жителем Каменки. В 2020 году храму подарена икона «Неупиваемая чаша», написанная монахиней Мариной.

Летом 2020 года были расчищены территория вокруг алтаря и помещение крипты8. После расчистки от остатков удобрений, мусора и камней, в крипте8 были обнаружены четыре открытые могилы. Захоронений в них не обнаружено. Пол крипты сильно пострадал от вандалов и удобрений, но сохранился рисунок плитки в виде сочетания серой и белой мраморной плитки «в шашечку» на дне могил и фрагментарно у стен. Само помещение имеет восьмигранную форму и перекрыто кирпичным сводом. Из сохранившейся северной пристройки вниз ведут гранитные ступени и на половине спуска справа организована полукруглая ниша со сводом – для обряда поминовения. За годы хранения удобрений штукатурка и росписи осыпались. Но кирпич жив и, после расчистки и регулярного проветривания, всё же ещё есть надежда сохранить это помещение.

Остальные подвалы храма также находятся в крайне аварийном состоянии, часть из них занята местными жителями под хозяйственные нужды и требует освобождения и инженерных мероприятий по защите и усилению конструкций.

О скульпторе и изготовителе иконостаса6 итальянце Карло Гвиди, поставщике двора Его Императорского Величества, музыканта, основателя итальянской оперы в Петербурге (который приглашал даже великого Э. Карузо), можно почитать в Народном музее Каменки, а также посмотреть частички иконостаса6 и плитки пола крипты8. К. Гвиди создавал мраморный иконостас и для храма Всех Святых в Гатчине и многих храмов в Петербурге, поставлял мрамор для Мраморного дворца и ограды Зимнего дворца. Его жизнь и творчество пока очень мало исследованы (был из купеческого сословия) и ждут своего часа.

Мы очень надеемся, что когда-нибудь решится вопрос о воссоздании храма, и тогда он снова станет не только украшением деревни, но ее сердцем.

Глава 10.

Усадебный парк и аллеи

Так как во времена проживания в усадьбе Каменских деревни еще не существовало, то кроме усадебных построек все верхнее плоское пространство земли было занято садами, оранжереями, полянами, а также было построено несколько домов для сдачи в аренду дачникам. К основным постройкам, усадебному дому и храму, вели две аллеи. Аллея к храму большей частью сохранилась, она состоит из лип и дубов, посаженных в шахматном порядке вдоль дороги. Хотя возраст деревьев около 140 лет, аллея до сих пор радует жителей Каменки, даже в окружении многоквартирных домов. К сожалению, некоторые деревья были вырублены (на примыкании дорог, около здания администрации и около некоторых квартир). От второй аллеи, ведущей к усадебному дому (сейчас это вышка мобильной связи), уже почти ничего не осталось: только четыре липы, и те в сильно угнетенном состоянии. Между деревьями обеих аллей выполнены композиции из больших гранитных валунов.

А во второй части деревни, с оставшимся в обиходе названием «Шевино», сохранилась еще одна старая липовая аллея, о которой мало кто вспоминает. Она ведет к территории бывшей усадьбы И. Аграновича, у которого земля была выкуплена Каменскими и добавлена к земле усадьбы Минкино в свое время. От этой усадьбы сохранился фундамент с высокой лестницей, на котором размещен новый частный дом. А липы аллеи старые и дуплистые. И хотя их не лечат и не проводят санитарной обрезки, аллея впечатляет своей аутентичностью. Кстати, И. Агранович после продажи усадьбы поселился в Луге и организовал там Летний театр.

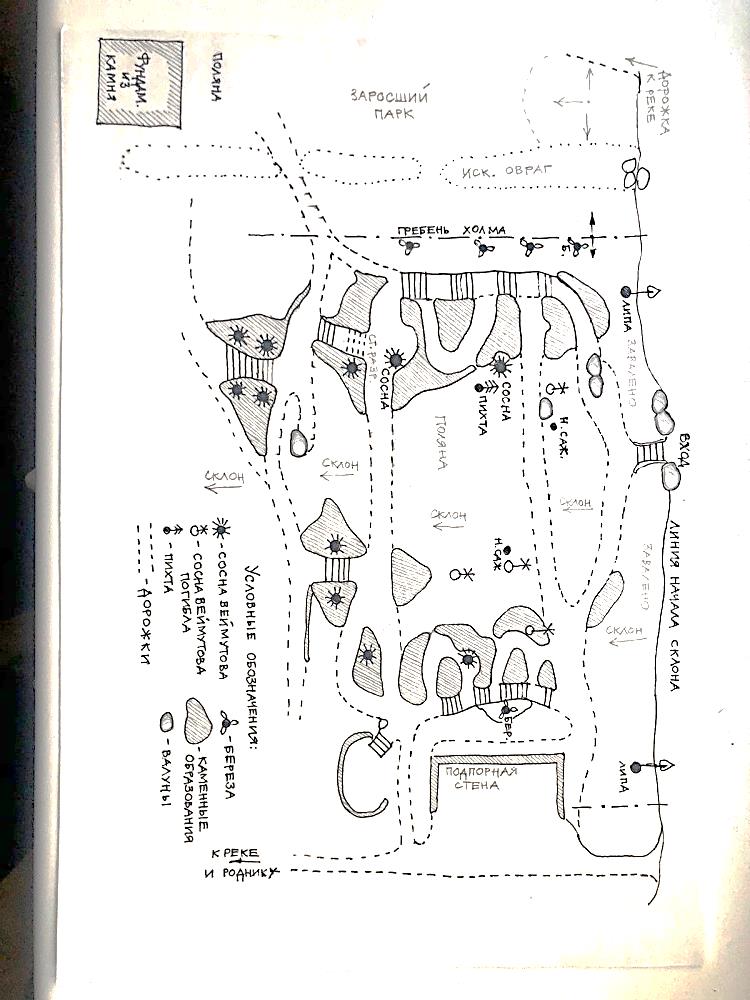

Второе по значимости украшение усадьбы Каменка – это парк, находящийся вдоль довольно крутого северного склона, ведущего от усадьбы к реке Оредеж. Ну и какая же приличная усадьба обойдется без парка! Но если до этого мы восхищались талантливой и прекрасной постройкой храма, то следует сказать, что парк усадьбы был не менее удивительным и прекрасным созданием, которое до сих пор поражает воображение, хоть и находится в крайне запущенном состоянии, заросший дикорастущими липами, черемухой, крушиной, ольхой, акацией, ставший отчасти труднопроходимым из-за поваленных деревьев. Но среди этих зарослей ранней весной и поздней осенью можно прочесть задумку архитектора парка, что мы и попытались сделать.

Парк рассчитан не только на прогулки, но и на созерцание - на видовое восприятие единого комплекса усадьбы, парка и реки, а также заречных далей. Каждая новая точка дает новый прекрасный вид. Изначально парк был «прозрачен», с четким выделением отдельных «значимых» деревьев и обширных полян, что для условий размещения на северном склоне было очень удачным решением. Этот прием давал свет отдельным деревьям и не заслонял дальние виды, именно такой прием присущ стилю модерн.

Композиционно парк делится на две части: обширный пейзажный парк и небольшой, но насыщенный каменистый сад в зоне усадебного дома. В обеих частях парка были устроены искусственные террасы и склоны при помощи планировки земли и камней, находящихся на данной территории в большом изобилии в наследство от ледникового периода. При создании садов, пашен и огородов, камни обычно складывались в большие валы, которые потом были использованы в устройстве террас. А также в композиции парка очень удачно обыгрывались уголки ландшафта с огромными природными валунами. Так, заботливо и бережно сочетая природные формы и человеческую фантазию, был создан уникальный террасный парк в стиле модерн, где нет прямых линий и симметрии.

А теперь перейдем к главному, к изюминке нашего парка – каменистому саду. Между двумя лестницами из камня с восточной и западной стороны сада (см. фото) расположены пять узких прогулочных террас-проходов, на которые можно выйти, спустившись от площадки усадебного дома. Все лестницы (а кроме двух главных есть ещё промежуточные, смотрите схему) и террасы обозначены крайними линиями камней, которые обнаруживаются под культурным слоем, либо сильно выступают. Вдоль лестниц размещаются так называемые каменистые «карманы» - особым образом организованные навалы колотых камней различной формы, размера и цвета (из разных пород гранита и базальта).

Схема каменистого сада, выполнена Т.С. Федотовой в 2020г.

Фото восточной и западной каменных лестниц в саду, 2020г.

Внутри композиции «карманов» организованы узкие проходы для прогулок и любования, а также для доступа садовнику к растениям «карманов». Сейчас камни очень сильно засыпаны культурным слоем перегноя и опада листьев и хвои. Лестницы были расчищены местными жителями. В дополнении к набору элементов сада из лестниц, каменистых «карманов» и террас, в саду были высажены экзотические сосны веймутова. Сейчас их возраст примерно около 140 лет. Таких деревьев нет в других старинных усадьбах Ленинградской области. В природе сосна веймутова растет в лесах Северной Америки и была завезена в Европу во второй половине 19 века. На родине такие сосны живут около 400 лет. Наши сосны очень большие, диаметр их ствола достигает 84 см, а высота до 30 м, крона раскидистая, пушистая, иголки длинные, мягкие, слегка голубовато-серебристые, растут по 5-7 иголок из каждой почки (в отличие от сосны обыкновенной, где по 2-3). Шишки сосны веймутова достигают в длину до 14 см и очень удивляют своим размером и красотой при прогулке по парку. Почти каждая сосна вписана в свой каменистый «карман» и играет свою роль в театре каменистого сада. Четыре сосны верхнего склона погибли. Сейчас осталось 11 старовозрастных сосен веймутова, одна из которых сильно повреждена. К нашему удивлению, в парке не обнаружена поросль этой сосны, которая могла возникнуть за все эти годы. Только в стороне от сада две небольшие сосны возрастом около 40 лет, да три совсем юных побега (около 3 -4 лет) на верхней площадке бывшего дома. Однако в окрестных деревнях и самой Каменке практически везде можно встретить несколько дворов с молодыми пушистыми соснами веймутова (от 50 лет), скорее всего, это саженцы из парка Каменки. Так что скоро Лужский район сможет смело гордиться распространением этого прекрасного дерева. Ещё, к большому сожалению, опрос жителей деревни показал, что часть их предпочитает поставить на новогодний праздник пушистую сосну…

Нижняя часть сада, ведущая к реке, очень заросла и практически стала непроходима, особенно в летнее время. Из старовозрастных пихт осталось только две (одна в верхней, одна в нижней части парка). Большинство старых берез погибли (березы живут около 150 лет), их место занимают сорные деревья. Из трав следует отметить распространение в саду экзотических для этих мест волжанки и астранции, которые не растут в других частях парка и леса, а только в каменистом саду. Скорее всего, они были декоративно посажены в часть «карманов» и сильно разрослись, так что летом они практически занимают все поляны сада. Их дополняет прекрасный раскидистый папоротник. Как полагается запущенным местам, также встречаются сорные травы: крапива, сныть и чистотел, пока они в небольшом количестве.

С запада сад ограничен высокой «П» - образной подпорной стенкой, сложенной из двух рядов необработанных валунов, скрепленных цементным раствором с расшивкой швов. Сверху остался один кирпичный столбик, говорящий о том, что по верхней части стенки шло ограждение. Сейчас проход сверху сильно зарос, а в нижней части ниши «поселились» сараи. С востока границей сада является холм - водораздел, за которым предположительно находился фонтан-водопад, состоящий из трех частей. Вероятно, между ними были мостики (см. «искусственный овраг» на схеме).

Еще в парке были два здания: ныне совсем разрушенная небольшая баня на нижней террасе вдоль дорожки к бывшему причалу на реке и большой фундамент около третьей части водопада, сложенный из тесаных валунов (см. схему). В советское время на нем была построена совхозная баня (кирпич растащили в 1990-е годы, он без клейм). А во времена Каменских, скорее всего, верх здания был деревянным и сгорел во время войны. Первоначальное назначение здания пока не известно. Но примерно с террасы этого здания А.Н. Зеленин писал свою картину «Стожок летом». В наше время вандалы продолжают разрушать остатки этих сооружений.

В нижней части парка напротив здания бывшей школы Каменскими была устроена пристань с купальнями. Вода реки Оредеж всегда славилась своими целебными свойствами, кроме того ее спокойное течение и песчаное дно создает все условия для комфортного купания. А мы можем увидеть одно из любимых мест отдыха деревенских жителей Каменки на фото 1888 года из архива Пермского краеведческого музея. До Каменки можно было добраться по реке от железнодорожной станции Преображенская (современная станция Толмачево).

Фото пристани с купальнями в Каменке, 1895 год.

И, конечно же, к парковой композиции необходимо добавить описание элементов, сохранившихся в верхней части. На площадке между зданием бывшей богадельни2-школы и хозяйственным домом был устроен пруд овальной формы, дно и стенки пруда выложены камнем. Трудно сказать, что было вокруг, так как после войны поляна была занята огородами и домами, но пруд жив, хоть и сильно зарос, обмелел, но ждет хозяйственных рук, которые помогут ему стать украшением усадьбы. Старожилы говорят, что был еще круглый пруд примерно в районе между газовой станцией и домом №11, и что там водились прекрасные караси. А прямо по малой центральной оси овального пруда построена водонапорная башня. Специалисты считают, что она была перестроена в советское время на старом основании из гранитных блоков. Башня заброшена и рядом построена уродливая металлическая конструкция, которую должны будут демонтировать, когда в деревне сделают хорошую станцию водоочистки и насосную. А поляна, как и весь парк, пока заросла высокими травами и почти не проходима.

Глава 11.

Театр в Каменке.

Вторая половина 19 века была ознаменована небывалым расцветом русского театра и большим интересом интеллигенции к этому жанру. В этой главе речь пойдет не о том театре, который, как мы знаем из дневниковых записей, устроили в усадебном доме большевики, вырубив стену в зале усадебного дома, а совсем ином. История театра в Каменке – еще одно чудо, случившееся при поиске материалов по истории усадьбы.

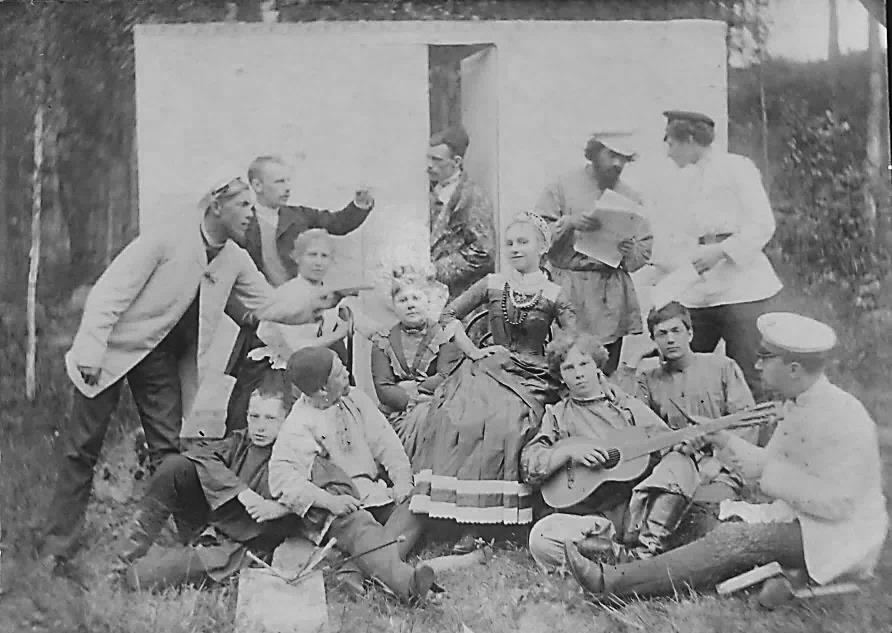

В один прекрасный день из Перми от краеведа В.Ф. Гладышева, исследователя архива Алексея Зеленина в Пермском краеведческом музее, было получено небольшое фото с изображением группы людей в костюмах, явно участников спектакля.

Фото с участниками спектакля в Каменке, 1888 год.

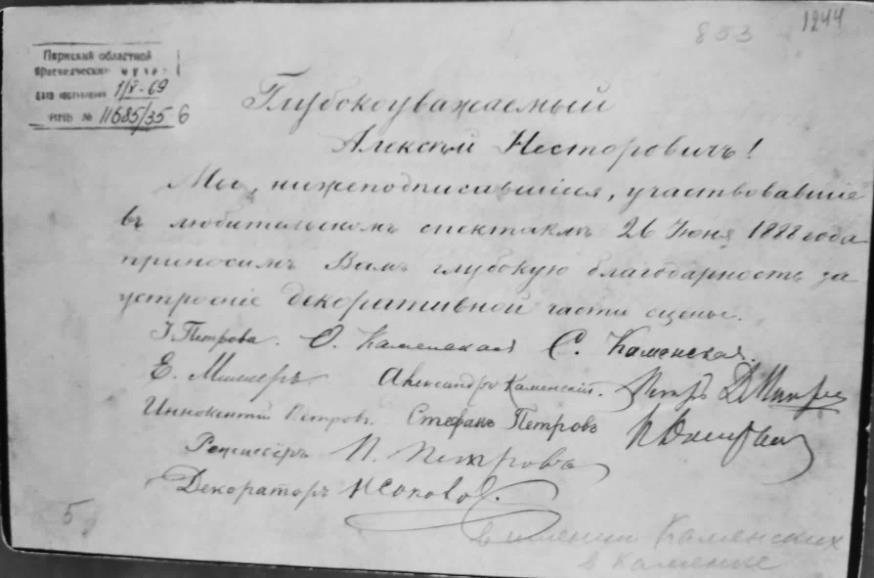

Также была запись на обратной стороне фото, где указано следующее: «Глубокоуважаемый Алексей Несторович! Мы, нижеподписавшиеся, участвовавшие в любительском спектакле 26 июня 1888 года, приносим Вам глубокую благодарность за устроение декоративной части сцены». Далее идут фамилии с подписями и приписка «В имении Каменских в Каменке». Позже были присланы и другие фото участников спектаклей в костюмах с указанием Каменки. Стало очевидно, что любительский театр в Каменке был и довольно серьезный.

Фото обратной стороны с подписями участников спектакля.

То, что фото сделано уже через три года после покупки Каменки, говорит о том, что репетиции начались почти сразу. Василию Федоровичу Каменскому в 1888 году уже 41 год, солидный по тем временам возраст для актерства, но хороший для оказания помощи и поддержки творческой молодежи. Посмотрим, чьи подписи на фото – это дети брата Ивана Федоровича: Александр, Софья и Ольга Каменские. Можем предположить, что другие молодые люди – это их товарищи, а также молодой Алексей Зеленин. Пока мы не знаем, какие спектакли ставились в театре, но видим очень красивые и качественные костюмы, большей частью в русском стиле (вполне вероятно, что при захвате усадебного дома, большевики воспользовались обширной костюмерной для устройства своего театра). Трудно идентифицировать людей по фамилии Петров, зато в глаза бросается редкая фамилия Е. Миллер (крупный мужчина с усами, в косоворотке и шапочке на переднем плане, и на другом фото - за самоваром). Выдвинем гипотезу, что это - Евгений Карлович Миллер (1867-1939 г.г.), русский генерал-лейтенант (с 1914 г.). Его судьба ярко отражает события тех тяжелых и трагических лет русской истории начала 20 века. Он окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге в 1886 году (то есть на фото - это лихой гусар!).

Фото участников спектакля в Каменке за самоваром, 1888 год.

В 1896 году он женится на внучке Н.Н. Пушкиной-Ланской, тоже Наталье Николаевне. К этому времени Е. Миллер уже состоит при Главном штабе. Опустив описание его успешной карьеры, скажем, что после прихода к власти большевиков он занимает пост генерал-губернатора антибольшевистского правительства Северной области, потом главнокомандующего Северной Армией и фронтом. В 1920 году эмигрировал во Францию с более чем 800 военными и гражданскими беженцами. С 1922 года – начальник штаба генерала Врангеля во Франции, а после похищения советской разведкой генерала Кутепова в 1930 году Миллер стал председателем РОВС (Русский Обще – Воинский Союз) - это главная военная организация русских эмигрантов. Е. Миллер решительно и бескомпромиссно не принимал большевистской власти. Данная позиция не позволила ему увидеть угрозу фашизма для его родины в тот исторический момент, поэтому оценки личности Е. Миллера и его роли в истории белого движения неоднозначны. Его мечтам не суждено было осуществиться, и, пожалуй, наиболее известным событием его биографии является его похищение и гибель, ставшее сюжетом ряда фильмов и книг. Его близкий соратник генерал Скоблин с женой певицей Надеждой Плевицкой предали его и обманом заманили в ловушку. Е. Миллер был вывезен в Ленинград на пароходе в 1937 г. и расстрелян в тюрьме в 1939 году. Не ставим себе задачу судить людей, попавших в страшную мясорубку истории, а просто попытаемся почувствовать то время и понять людей, тогда живших или гостивших в Каменке. Надеемся, что когда-нибудь найдутся исследователи, которые смогут подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу.

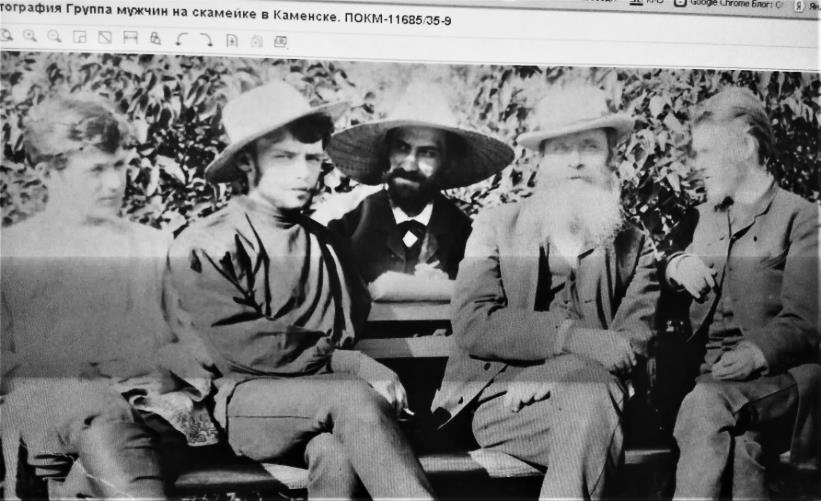

Рассматривая другое фото из Пермского архива, сделанное в Каменке, видим еще одну интересную личность.

На обороте фотографии людей, сидящих на лавочке, подписаны их фамилии по порядку слева направо: Зеленин, Петров (сын товарища министра Имп. двора), Корш, …, Нехорошев.

В центре находится востроглазый с черной бородкой и усами человек в широкополой шляпе – это Корш, очень значимая фигура для становления российского театра конца 19 - начала 20 веков. Кратко расскажем о нем. Федор Адамович Корш (1852-1923 г.г.) – адвокат, антрепренер2, драматург и переводчик. После уничтожения монополии казенных театров, он основал в том же 1882 году в Москве Большой драматический театр - театр Корша (сейчас носит название Театр наций). Это был самый крупный и популярный театр того времени с постановками А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского и других авторов.

Фото Зеленин, Петров, Корш, …, Нехорошев, 1887 год.

Сейчас в здании Театра наций создан музей Корша. На рубеже 19 века возникло много других театров, и если бы не умение Корша быть гибким в театральной политике, то в условиях конкуренции его театр не смог бы успешно работать на протяжении долгого времени. Корш выдавал премьеры каждую пятницу. Каждый сезон почти все актеры награждались бенефисами. «Коршевская небрежность, - писали о нём, - была всегда талантлива, потому что играть с трёх-четырёх репетиций и достигать хотя бы внешних контуров, доступно лишь талантливым.» Актёр Н.М. Радин отмечал, что «театральная жизнь провинции, требовавшая при количественно ограниченном зрителе быстрой смены репертуара и молодого гибкого актёра, строилась главным образом по путеводной звезде коршевского театра и в составлении труппы». Корш часто ставил антрепризные спектакли2 в Петербурге, в том числе в БДТ. В 1917 году Корш тяжело заболел и был вынужден продать свой театр.

Выходит, что в свое время Каменские смогли пригласить для своих постановок в Каменке самого успешного и талантливого на тот момент антрепренера2 и постановщика!

А. Зеленин в костюме героя любительского спектакля в Каменке, около 1888 г.

Ну а Алексей Зеленин активно участвовал в постановках как актёр и изготовитель декораций. Иногда, в случае нехватки для ролей женского пола, ему приходилась играть даже женские роли.

А нам еще необходимо попытаться понять, где же в Каменке находился этот театр. Изначально, скорее всего, это было пространство перед усадебным домом, но позже было сделано специальное место. И тут мы вспомним необычную высокую каменную стену «П» - образной формы в парке. Вероятно, именно здесь была организована сцена театра, а места для зрителей устраивались на прилегающем склоне (сейчас заросшем и заваленном мусором). Но в осенние дни, когда нет листвы и прозрачен воздух, можно прочитать контур настоящего амфитеатра, состоящего из трёх секторов, спускающихся к сцене. «Партер» сейчас занят сараями, а в зоне «сцены» долгое время был неофициальный деревенский тир, что очень повредило стены.

Надеемся, что когда-нибудь удастся найти новые документы этой интересной страницы жизни Каменки конца 19 века.

Глава 12.

Богадельня5 – школа.

Наиболее сохранившимся от усадьбы зданием является двухэтажный кирпичный дом (из кирпича с клеймами «В и А Каменскiе»), в котором предположительно располагалась богадельня5 после его постройки. Данное предположение основано на рассказах старожилов (от своих бабушек), а также факту существования картины А. Зеленина «Богадельщики». По этим же рассказам до войны в усадьбе был дом отдыха милиции, а во время войны находился немецкий штаб или лазарет (территория была под оккупацией). В парке и окружающих деревню лесах сохранилось много воронок от снарядов, окопов, а также раскопанных черными копателями могил, война и по сей день постоянно напоминает о себе. В войну здание полностью уцелело, в нем было организовано много разных служб после создания совхоза: почта, администрация, позже детский сад, а потом школа - восьмилетка. Архитектурно – это двухэтажный флигель, кирпичный, оштукатуренный, с центральным ризалитом10 на три оси, декорированный междуэтажными тягами и гранитный цоколь (как в храме). Довольно лаконичное, компактное, но очень вместительное здание. Сейчас по документам стоит на охране как объект культурного наследия. Исследователь творчества архитектора Н.В. Дмитриева искусствовед Исаченко В.Г. считает его автором этого здания и других зданий усадьбы (в том числе разрушенной двухэтажной конюшни).

Фото современного состояния здания школы-богадельни и поляны с прудом, водонапорной башней и хозяйственным домом, 2019 год.

Опустело здание школы в 1989 году, когда она переехала в большое новое панельное здание и стала десятилеткой. Совхоз процветал, детей рождалось много. Но тут случилась перестройка. Здание бывшей школы было продано в частные руки, что и стало началом его гибели. Сейчас когда-то крепкое здание с толстыми стенами смотрит на нас пустыми проемами, разрушающимися стенами без крыши и полностью разрушенным внутренним устройством. Вокруг все заросло деревьями. Сколько ещё оно простоит? А охотники за «дармовым» старинным кирпичом всё идут…

С северной стороны от здания находится погреб-ледник с несколькими помещениями. Сохранились частично стены из тесаных валунов, кирпичные арочные перемычки, гранитные ступени, остатки белой облицовочной плитки производства завода АБО в Финляндии, кое-где сохранились гранитные блоки. Так как погреб состоит из нескольких помещений, во многом деревенские легенды о подземных ходах связаны именно с ним, а также с криптой храма. Старожилы ещё помнят красивые своды над погребом, которые уже обрушились и разобраны почти полностью. Сейчас всё засыпано землей и бытовым мусором и находится в крайне аварийном состоянии.

Глава 13.