«Трудовой путь старейшего художника города Перми Алексея Несторовича Зеленина.

Родился в городе Оханске в 1870 г. Отец тоже родился в Оханске в проходившей партии ссыльных в семье Пупыша, младенцем был взят на воспитание Зелениным, но не был официально усыновлен. Вопрос об этом возник только, когда родился я. Затем, в силу сенатского решении последовало усыновление всей семьи: отца, матери и меня – Зелениным. Родители умерли рано, я остался 8 л., сестра – 6 л. Как круглые сироты были размещены в Пермских приютах для детей бедных. В приютах пробыл до 15 лет, работал в мастерских: переплетно-картонажной, столярной, сапожной и слесарной. Здесь же обучался начальной грамоте. Начальство, заметив склонность к рисованию, поддержало и уговорило местного художника А.С. Шанина заняться мной, под его руководством я оказал быстрые успехи и был подготовлен настолько, что мог поступить в Академию Художеств. Пароходовладелец Каменский А.Г. взял меня на свое материальное попечение и отправил в Петербург к своему брату (Каменскому Василию Федоровичу), в семье которого я жил почти 10 лет в очень хороших условиях (т.е. с 1885 года по 1895 год).

В Академию (художеств) удалось поступить благодаря поддержке профессоров Айвазовского И.К. и Верещагина В.П., которым понравилась моя художественная подготовка. Но принят был условно вольнослушателем с обязательством представить аттестат об окончании средней школы, я же умел только читать и писать, и знал сложение и вычитание.

Наступила трудная пора работать на два фронта. Каменские (Василий Федорович и Анна Андреевна) пригласили мне хорошего преподавателя, и через год я уже мог сдать за 5 классов и поступил в частную гимназию Гуревича с правами правительственной. В казенную не мог быть принят по годам (16 лет). Таким образом, до 4 часов ежедневно занимался в гимназии, а вечером к 5 часам – в Академию, работал только по рисунку в вечерних классах. До Академии расстояние было не менее 5-6 километров, ездил на конке, здесь же и уроки просматривал, часто приходилось ездить на империале (скамья на крыше конки) на ветру - отсюда и потеря слуха (живя в приюте в отвратительных условиях, получил хроническое воспаление слизистой оболочки век – причина ослабленного зрения в настоящее время). Через три года, представив аттестат, был перечислен в действительные студенты Академии и мог слушать специальные курсы наук и работать в дневных этюдных классах.

По окончании Академии в 1895 г. два года работал в Париже в Академии Жульена под руководством Бугеро, кроме того, посещал Академию Коларосси, работал в Луврском и Люксембургском музеях и писал много парижских этюдов. Дальнейшее пребывание за границей было прервано болезнью патрона, дававшего мне материальные средства.

По возвращении в 1897 г. в Россию выставлял свои работы на передвижной выставке Петербургских художников: этюды, так и картину «На дне моря». Мои работы были замечены печатью – газетами и журналами, имеются положительные отзывы. В Москве на той же выставке переходившая туда картина «На дне моря» была приобретена для галереи Московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича (Романова).

Потянуло снова в Пермь, где я занимаюсь художественно-педагогической работой до настоящего времени. С 1 июля 1897 вот уже 44 года непрерывно. До 1917 г. работал в средних женских учебных заведениях, а затем в ВУЗах: Фребелевский институт, Институт народного образования, Университет (при кафедре математики), технический факультет, педфак, химико – технологический институт (зав кафедры черчения), геологический факультет, педагогический институт. Кроме того, как лектор работал на всех школьных и дошкольных курсах в Перми, в Свердловске, Чердыни, Усолье, Ильинске. Последние годы по нездоровью провожу занятия по дошкольному ИЗО, требующему очень разнообразного оборудования, в своей мастерской, достаточно обширной и приспособленной к такого рода работам. Все время веду самую широкую консультацию с дошкольными работниками и всеми, кто обращается по вопросам, касающимся прикладных искусств, в этой области имеется достаточный многолетний опыт. Работаю главным образом на учреждения, исполняю различные портреты, учебно – вспомогательные таблицы по математике и художественные макеты. Этого рода работ исполнен громадный макет дома НКВД с больничным городком; Краснокамска: города, парка культуры, бумкомбината, фабрики Гознак и ЗакамТЭЦ (эти работы заняли 1,5 года) до объективного строительства предприятий. Для пединститута исполнен макет древнегреческого Гимнасиума по описанию Витрувия.

А.Н.Зеленин 31 мая 1941 г.»

Вот такой скупой официальный отчет, за которым стоит целая жизнь, сложная и многообразная судьба. А сколько осталось за рамками данного повествования! Итак, попробуем зафиксировать, каким образом художник Алексей Зеленин связан с Каменкой. Для начала мы видим, что талантливого подростка - сироту заметили в приюте и дали ему возможность развивать талант. Последний его приют был именно тот, в котором попечительствовали Каменские. Поэтому один из сыновей Григория Козьмича отправляет его в Петербург к своему двоюродному брату Василию Федоровичу, хозяину Каменки, для учебы в Академии Художеств, самом престижном художественном заведении того времени, взяв на себя обязательства по материальному обеспечению всего процесса обучения. Жил Алексей вместе с семьей Василия Федоровича (у которого не было своих детей, и он мог ощутить себя в некотором роде отцом) на Лиговском проспекте, 21, а гимназия Гуревича располагалась рядом, на Лиговском, 1. Гимназия была одним из лучших учебных заведений своего времени (для примера, ее заканчивал поэт Николай Гумилев).

Как раз в год приезда Алексея в Петербург в 1885 году было куплено Минкино и началось строительство и обустройство усадьбы Каменка. Семья Каменских выросла, а молодому художнику необходимо было постоянно упражняться в написании этюдов, чему проживание в усадьбе прекрасно способствовало. Двумя годами ранее умер отец, Федор Козьмич, поэтому необходимость жить летом в Перми отпала. Кроме того, по обычаю петербургской знати 19 века, практически все семьи высших сословий приобретали дачи для проживания в летне-осенний период. Это было время не только прогулок, рисования и музицирования, но также знакомств и поездок к соседям, приглашения гостей, устройства веселых праздников и спектаклей. А также это было время создания самой усадьбы, строительства и росписи храма (освящен в 1894 году), создания парка, прудов и остальных сооружений. Семья Василия Федоровича была очень дружна не только с семьей старшего брата Михаила в Нижнем Новгороде, но и семьей среднего брата Ивана (1842-1883 гг.), имевшего пятерых детей, но по делам бывшего в постоянном отъезде в дальних областях Сибири и северного Китая (в музее деревни Каменка можно прочесть о его путешествиях), и на момент покупки усадьбы уже почившего. Его дети могли часто находиться в семье Василия Федоровича - их дяди. Вспомнив запись в дневнике «Записки буржуя», мы можем видеть, что уже в старости именно с Ольгой Ивановной Каменской (дочерью брата Ивана) Василий Федорович провел тяжелое время после того, как его, уже старика, выгнали из Каменки в 1918 году. А пока молодежь со своими друзьями могла собираться в Каменке и дружно проводить летние каникулы. В архиве краеведческого музея города Перми в семейном архиве Зеленина сохранилось несколько фото Каменки конца 19 века («Птичник», «Пристань на реке Оредеж», «Аллея»).

В Пермском краеведческом музее сохранилось и несколько этюдов с указанием места написания - Каменка и в перечне работ, составленных самим художником в 1930 году, указаны картины, созданные в Каменке: «Проба голоса», «Старый художник», «Иконописец» (не найдена), «Богадельщики» (не найдена), «Стожок летом», «Стожок зимой» (не найдена), а также ряд женских и мужских портретов. И хотя они написаны ещё в годы учебы в Академии, в них чувствуется рука мастера, а главное - у нас есть визуальные свидетельства (пусть пока и немного), как жили и выглядели люди и природа в Каменке в конце 19 века. То, что молодой человек действительно талантлив, подтверждает поддержка его при поступлении известными художниками Айвазовским И.К. и Верещагиным В.П. (происходившим из семьи пермских иконописцев Верещагиных!), ставшими впоследствии учителями молодого художника. А его участие в передвижной выставке Петербургских художников, где его картина «На дне моря» была приобретена для галереи Великого князя Сергея Александровича Романова, подтверждает его несомненный талант.

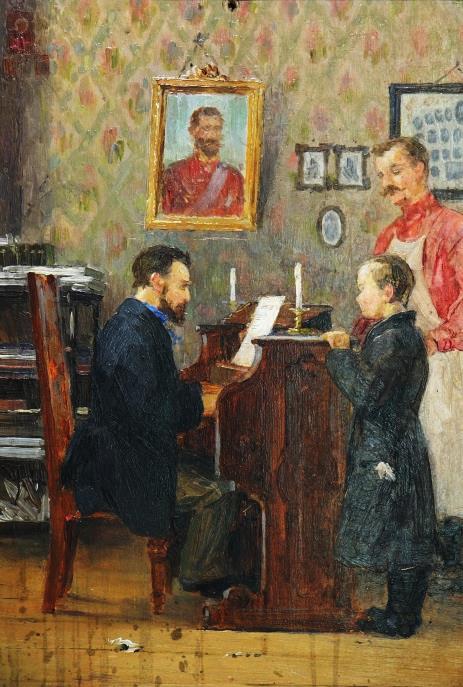

Фотокопии нескольких картин, созданных Алексеем Зелениным в Каменке и предоставленных пермским краеведческим музеем, можно увидеть в экспозиции Народного музея в Каменке. На картине «Стожок летом» мы видим живописные очертания Оредежа, написанного со склона усадебного парка. Берега реки тогда не были заросшими ивовыми зарослями, а на обширных заливных лугах были богатые покосы. Конструкция стожка, живописно сметанного приподнято от земли, предохраняла его от речной сырости. На этюде «Проба голоса» изображен интерьер усадебного дома, где его хозяин Василий Федорович сидит за фортепиано. На стенах, оклеенных обоями, портрет самого Василия Федоровича, награжденного орденом за строительство церкви. Мальчонка

Фотокопии нескольких картин, созданных Алексеем Зелениным в Каменке и предоставленных пермским краеведческим музеем, можно увидеть в экспозиции Народного музея в Каменке. На картине «Стожок летом» мы видим живописные очертания Оредежа, написанного со склона усадебного парка. Берега реки тогда не были заросшими ивовыми зарослями, а на обширных заливных лугах были богатые покосы. Конструкция стожка, живописно сметанного приподнято от земли, предохраняла его от речной сырости. На этюде «Проба голоса» изображен интерьер усадебного дома, где его хозяин Василий Федорович сидит за фортепиано. На стенах, оклеенных обоями, портрет самого Василия Федоровича, награжденного орденом за строительство церкви. Мальчонка

фото картины «Проба голоса», 1895г.

проверяется на голос для пения на клиросе в недавно построенном в Каменке храме Покрова. А нам сохранилось изображение интерьера усадебного дома Каменских.

С храмом в Каменке у Зеленина была связана большая работа. Он не оставлял Каменку, даже когда уехал в Пермь. В автобиографии 1922 года Зеленин пишет:

«… много работал по религиозной живописи, имею оригинальные композиции: в имении Каменка Петербургской губ. Лужского уезда исполнена живопись и роспись в храме в 1912 году». (в автобиографии 1930 года об этом большом пласте своей деятельности на почве религиозной живописи он уже умолчал…).

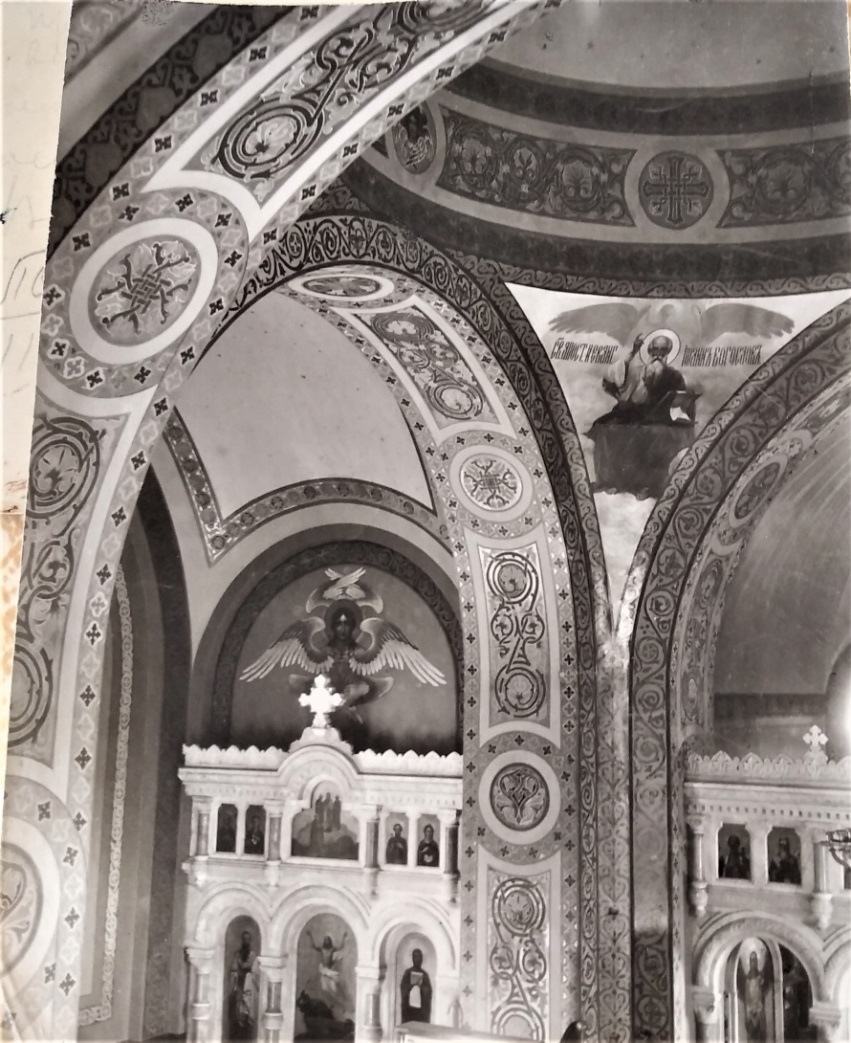

На фотографии из его личного архива из фондов Пермского краеведческого музея мы видим часть интерьера храма Покрова с его росписями. На парусе храма изображение евангелиста Иоанна Богослова. Это действительно оригинальная роспись, а не копия какой – либо композиции, что было обычным делом для художника в то время. Зеленин сумел в рамках церковного канона выполнить именно свою трактовку этого образа.

Икон из церкви в Каменке, выполненных Зелениным, не сохранилось, но в музеях и храмах Перми и пермского края можно увидеть написанные им иконы. Надеемся, что в будущем удастся что-либо обнаружить, ведь чудеса случаются. И разве ли не чудо, что благодаря этой фотографии, мы видим интерьер давно взорванного храма…

А для будущей реконструкции церкви – это ценнейший документ, фиксирующий не только росписи, но и детали мраморного иконостаса6 Карло Гвиди. В Народном музее деревни Каменка можно сравнить обломки мраморной отделки с фото и определить их местоположение.

Фото интерьера храма Покрова Пресвятой Богородицы в Каменке с росписями А.Н. Зеленина, 1912 г.

Глава 8.

Усадьба в Каменке.