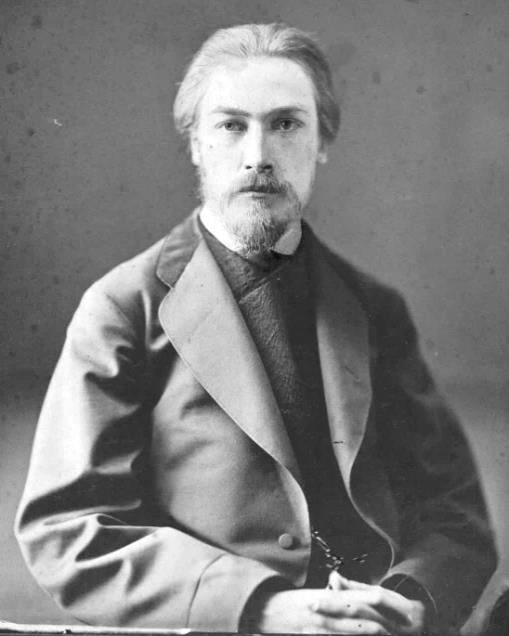

Василий Федорович Каменский.

Племянник Василия Федоровича - Федор Михайлович Каменский назвал свой дневник «Записки буржуя» (публикуются только фрагменты, касающиеся Василия Федоровича и Анны Андреевны Каменских).

1913 год

«На Лиговке 21, в большой квартире, совсем рядом с правлением, с внутренним сообщением, жил Василий Федорович с Анной Андреевной. Я, из правления, часто у них завтракал или обедал. Их квартира, хотя с большими комнатами, но душная вследствие плохого проветривания и беспорядка, так как тетя Аня была плохая хозяйка. За столом часто чего-нибудь не хватало, или селедку подавали после супа, или забывалось заказать жаркое! В квартире масса мебели, картин, бронзы, фарфора. Несколько вещей было очень хороших. Особенно хорош старо – Венский чайный и кофейный сервиз, дивной изящной формы, рубчатый, белый с золотом».

предположительно март-апрель 1919 года

после вырванных страниц «…(по)ловина отвалилась! Похоронив ее (Анну Андреевну Каменскую) там же в монастыре, дядя Вася (Василий Федорович Каменский) потом вызвал к себе племянницу Лёлю (Ольга Ивановна Каменская, по прозванию «Парижская», так как одно время проживала в Париже, старая дева пятидесяти лет). Там они познакомились с каким – то Петром Ивановичем, раненым офицером. Во время прошлогодних ужасных взрывов соседних военных складов, от которых монастырь почти разрушился и сгорел, этот Петр Иванович будто – бы помог нашим спастись. И вот дядя с Лёлей и Петром Ивановичем и четырьмя монашками – работницами уехали в Петроград, а потом в Каменку. Это дивное именьице, на высоком берегу речонки Оредеж, около Преображенской станции, Лужского уезда. Дарья Александровна (супруга брата Анны Андреевны) была тоже там и говорит, что Василий Федорович еще не ясно понимал начавшуюся всеобщую разруху; например, приехав в Каменку, запалил все свечи в канделябрах, когда – же ему указали, что теперь этого нельзя, надо экономить, то он рассердился и заявил, что не желает жить по-свински. В Каменке он недолго прожил: местный сельский «совдеп» велел им убираться и в один день выгнал совсем; причем дядя не смог (не позволили) взять с собой даже самых необходимых вещей. Чуть – чуть не арестовали! А я отлично знаю, что его отношение к крестьянам и вообще окружающим людям всегда было самое доброе и мягкое. Это человек удивительной щепетильной справедливости, а в спорных вопросах его постоянный лозунг: «лучше потерять, чем обидеть». Вот и его разорили, и выгнали из своего гнезда! В Каменке поселились совдепы, в зале вырубили стену и устроили театр. В Петрограде в своей квартире на Моховой 17(ещё одна квартира Каменских) дядя тоже прожил недолго. Ему сказали, что безопаснее уехать. И вот он с Лёлей уехал на станцию «Вырица» на ея дачку, где и живут без прислуги, вероятно с большими лишениями. Этот Петр Иванович вошел в большое доверие и имеет от Василия Федоровича полную доверенность, живет в его квартире и продает какия – то вещи, причем квартира теперь на его имя. Он Василию Федоровичу осенью достал пять тысяч и зимой три, будто – бы под векселя.»

5 Августа 1920 года

«На днях к нам приезжал брат Вася. Он узнал, что в Мае месяце в Петрограде в какой – то больнице умер наш дядя Василий Федорович. Больше никаких подробностей не известно. Жаль его! Это был человек очень мягкой доброй души «не от мира сего», но твердых хороших правил. Я уже говорил, что характеризующим его принципом был: лучше потерять, чем обидеть. Он умер стариком за 75 лет. Если – бы не большевизм, он – бы еще пожил. Осталось большое наследство, около миллиона: от Анны Андреевны тысяч 200, имение «Каменка» близь станции Преображенской Лужского уезда 400 десятин, от продажи Ташкентской недвижимости 650 000 р. Я знаю, что у него и Анны Андреевны были приготовлены завещания. Если их не окажется, то будет большая путаница от правильных и неправильных претендентов. Революционныя условия еще более усложняют выяснение вопроса. А теперь, конечно, надо ждать нормального времени».

Часть страниц дневника оказалась уничтоженной, так как Каменские опасались за жизнь членов семьи, в случае обнаружения записей. Убраны упоминания об «опасных» друзьях, церковных и политических связях. Поэтому мы имеем только небольшие крупицы информации, в архивах также не найдено ничего, что касается личности «петербургских» Каменских. Однако, как пишет пермский краевед В.Ф. Гладышев: «это редчайший случай, когда нам стали доступны документы столь откровенного содержания, искренние, человечные исповеди о событиях, переживаниях членов семьи, о городских делах и волнениях в жизни всей страны. Достаточно сказать, что в истории пермских Каменских (да и не только их) нет ни одного человека, который бы вел подробный дневник. Во всяком случае, до нас ничего не дошло. Дневники Каменских теперь введены в научный оборот, доступны исследователям. И как много эти свидетели времени могут сказать нам, сегодняшним!»

Часть страниц дневника оказалась уничтоженной, так как Каменские опасались за жизнь членов семьи, в случае обнаружения записей. Убраны упоминания об «опасных» друзьях, церковных и политических связях. Поэтому мы имеем только небольшие крупицы информации, в архивах также не найдено ничего, что касается личности «петербургских» Каменских. Однако, как пишет пермский краевед В.Ф. Гладышев: «это редчайший случай, когда нам стали доступны документы столь откровенного содержания, искренние, человечные исповеди о событиях, переживаниях членов семьи, о городских делах и волнениях в жизни всей страны. Достаточно сказать, что в истории пермских Каменских (да и не только их) нет ни одного человека, который бы вел подробный дневник. Во всяком случае, до нас ничего не дошло. Дневники Каменских теперь введены в научный оборот, доступны исследователям. И как много эти свидетели времени могут сказать нам, сегодняшним!»

На фото Василий Федорович Каменский, 1870г.

Да, для пытливого исследователя здесь есть над чем поразмышлять! Попробуем и мы.

Во-первых, мы видим личность Василия Федоровича как порядочного и культурного человека, а это немаловажно! Кого раньше называли «не от мира сего», кто мог все потерять, чтобы не обидеть, кого можно назвать человеком «щепетильной справедливости» - человека глубочайшей и искренней религиозности! И это подтверждается делами, даже в этих небольших фрагментах. Не зря мы видим, что при возвращении после похорон жены, он пытается помочь четырем монашкам, и отдает свою квартиру и деньги некоему офицеру Петру Ивановичу, который им чем-то помог. А далее мы рассмотрим и великолепный храм, построенный им в Каменке. Можно многое додумывать, но будем опираться в своем повествовании только на достоверные факты.

Во-вторых, мы понимаем, что кроме меценатства, унаследованного по наказу отцов всеми потомками Каменских, они стали крупными коллекционерами и хорошо разбирались в искусстве. В отличие от описи коллекции в кладе Нижнего Новгорода и описи изъятых ценностей в имении Каменских в Суксуне, мы даже не можем себе предположить, что было в коллекции «наших» Каменских. Естественно, что что-то находилось в Каменке, что-то на Лиговском, 21, что-то на Моховой,17, а что-то и на даче Ольги Ивановны (Лёли) в Вырице. Ни о каких так называемых «кладах» в этих местах публикаций никогда не было. Просто, скорее всего, все было имущество разграблено. Жажда кладоискательства не обошла и Каменку. Все, что можно было раздолбить и расковырять с подозрением на тайник, было сделано. Все, что было подозрительным на металл, выкопано с помощью металлоискателей черными копателями. Очень хочется сказать следующим поколениям: не надо искать, пора восстанавливать! А ещё есть надежда, что когда-нибудь в архивах найдутся завещания Василия Федоровича и Анны Андреевны, где может быть появится какая-то более детальная информация. Но это - дело будущего.

В-третьих, попытки найти захоронение Василия Федоровича пока не дали результата. Вполне вероятно, что это была общая могила для бедных на одном из кладбищ Петрограда (часть таких территорий уже давно стали частью городских дорог, либо застроены). Что касается могилы Анны Андреевны, то похоронена она была в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве. В соответствии с архивным документом ЦГИА СПб (фонд 678, опись 1, дело 363), с октября 1917 года по август 1918 года Каменские находились в Киеве, откуда Василий Федорович давал доверенность управляющему поместьем с распоряжениями насчет церкви. Почему Каменские могли оказаться в Киеве в конце 1917-1918 годах вполне понятно, так как многие люди, не поддерживающие революционные настроения, старались переждать смуту, уезжая с военными частями белой армии. В Киеве у Каменских были родные или друзья, Киев был крупнейшим православным центром, а также в дневнике было указано, что в Киеве изучал Библию сын старшего брата Владимир Иванович (именно в этом монастыре). И именно этот монастырь пострадал от взрывов артиллерийских складов на киевском Зверинце в 1918 году, и половина недостроенной колокольни обвалилась. Однако монастырь прошел через две войны и антирелигиозный террор, документов и надгробий там не сохранилось (делался запрос в монастырь). А Каменские до революции хоронили своих родных на самых престижных кладбищах, на проекты надгробий проводили конкурсы среди маститых архитекторов и художников. В Перми сохранилась небольшая часть надгробий на территории Успенского монастыря, но все могилы также были уничтожены и осквернены. Также из «Дневника буржуя» мы точно знаем, что в Каменке никто из Каменских похоронен не был, хотя они позаботились о том, чтобы приготовить себе могилы в крипте храма (об этом гл.9).

В-четвертых, выбор адреса проживания, Лиговский проспект, 21, не случаен. Если посмотреть на карту Санкт-Петербурга, то можно увидеть, что напротив дома располагается Большой концертный зал (БКЗ). А во времена проживания Каменских на этом месте была большая греческая церковь Димитрия Солунского, построенная в византийском стиле. (Она была взорвана в 60-е годы 20 века для строительства БКЗ). Инициатором и меценатом строительства церкви был крупный промышленник и торговец, владелец Сормовского судостроительного завода – Дмитрий Егорович Бенардаки (1799-1870 г.г.), а ведь именно на его заводе были построены пароходы Каменских! Вряд ли это можно назвать случайным совпадением, скорее всего тут были товарищеские и деловые связи. Место уникальное, кто знает, что его ждет в будущем… Ну и просто невозможно не сказать нескольких слов о Дмитрии Бенардаки! О нём написаны статьи и книги, сняты документальные фильмы, настолько интересна и незаурядна эта личность. Грек по происхождению, он не терял связи с корнями, всю жизнь прожив в России. Он стал первым в России миллионером, начав с небольшого капитала. Он дал Николаю Гоголю денег на издание «Мёртвых душ», а российской металлургии – первую мартеновскую печь. Главное его детище - крупнейший в России пароходостроительный завод в Сормово (Нижний Новгород). Умер Д. Бенардаки в Германии, но его тело доставили в Петербург, где его с почестями встречал сам император Александр II. В 1962 году в Ленинграде во время земляных работ на месте снесённой Греческой церкви рабочие обнаружили металлический гроб и вскрыли его. Внутри оказалось мумифицированное мужское тело в богатом костюме и со шкатулкой, в которой было жизнеописание погребённого и фотографии его детей. Покойником оказался Д. Бенардаки. В 2003 году история получила продолжение. Оказывается, десятки фрагментов тела Бенардаки все эти годы служили отечественной медицине. В 2010 году останки Дмитрия Егоровича были идентифицированы, а в 2011 – погребены в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга.

В-пятых, в народном музее Каменки можно почитать другие фрагменты дневника из опубликованных материалов. В этих фрагментах чрезвычайно литературно, легко и образно описаны эпизоды жизни молодых образованных людей третьего поколения купцов, которые ищут свое место в жизни, которые очень глубоко и искренне чувствуют и сопереживают, увидеть их глазами жизнь страны начала 20 века.

Глава 6.