5. 3. Стресс и окружающее пространство

5.3.1. Проксимические переменные при стрессе

Принцип отсчета пространства жизнедеятельности людей «от отдельного человека» породил наименование одного из научных направлений изучения среды обитания — «проксимику». В результате перенесения латинского термина «проксимальный» (лат. — proximus — ближайший, приближенный) в английскую научную литературу, затем из английской в эстонскую и русскую возникло ошибочное произнесение, а затем и написание наименования дисциплины, изучающей пространственный фактор в межличностных отношениях: — «проксемика», как результат деформации латинского прототипа.

А. Персональное пространство. Было показано, что на характер взаимодействия и взаимоотношения людей влияют некоторые оптимальные расстояния между ними. Е.Ф. Холл [Hall Е. F., 1966] описал нормы приближения человека к человеку, характерные для социокультурной среды Северной Америки. Эти нормы определены четырьмя расстояниями между людьми (см. подробнее 5.3.1.Д.).

Соммер [Spielberger CD., Gorsuch B.L., Lushene R.E., 1970] предположил, что пространство непосредственно вокруг человека последний воспринимает как удлинение самого себя.

Мерой этого "персонального пространства" субъекта является его эмоциональное напряжение при "вторжении" в него другого человека. Персональное пространство — это "пространственная сфера вокруг человека, очерченная мысленной чертой, за которую другим не следует входить" [там же]. Персональное пространство не строго концентрично. Его граница может быть более удаленной со стороны приближающегося другого человека, тем более, если тот неизвестен или нежелателен. Особенности пространственной среды также могут сказываться на размерах персонального пространства, как бы способствуя объединению людей (социопетальная среда) или, напротив, мешая их объединению (социофугальная среда) [Hall Е. F., 1966, с. 108].

Как специфическую форму персонального пространства, можно рассматривать «орудия» деятельности, актуализирующиеся в представлениях некоторых профессионалов. Так, стамеску, рубанок столяра, топор плотника, вилы и коса крестьянина, отбойный молоток (перфоратор) шахтера воспринимаются профессионалами как удлинение своего тела, себя, ставшего способным эффективно воздействовать на окружающую природу. Еще более удивительным становится представление (и ощущение) у пилотирующего летчика: самолет, вплоть до кончиков крыльев, — это как бы его собственное тело. Опытный автомобилист также ощущает свой автомобиль. Нечто подобное происходит и с космонавтами.

Б. Персонифицированная территория. Часть пространственной среды человек может считать в той или иной мере своей собственностью, которой он может распоряжаться и должен охранять от чужих посягательств. Это персонализированное пространство, «собственная» персональная территория может быть его жилищем, местом работы, кроватью, «принадлежащей» ему в общежитии, и т. п. (первичная персонифицированная территория). Человек может «по привычке», «по традиции» использовать какую-либо территорию, которая тем не менее не подчинена его жесткому контролю, — место в библиотеке, место на пляже (вторичная персонифицированная территория). Оказавшись на непродолжительное время на улице, в парке, человек еще в меньшей степени, но все же идентифицирует с собой окружающее пространство, ощущает его «своим», подчиняясь правилам поведения для всех (публичная территория) [С.А. Разумов, 1976, с. 112-120].

«Персонифицированную территорию» в определенном смысле можно рассматривать как аналог персонального пространства;

если последнее является самым элементарным пространственным «удлинением» человека, то территория — это уже более развитое и сложное его «удлинение», включающее как определенное пространство, так и различные объекты. Но оба эти образования выполняют выраженную функцию создания и изменения «границы» между «собой» и «другими», функцию регулирования межличностных отношений [М. Хейдметс, 1979, с. 152]. Таким образом, понятия «персональное пространство» и «персонифицированная территория» определяют феномены, сочетающие как мнимые, так и реальные объекты [DukeMP.. NowickiS, 1972; EvansG.W., HowardR.B., 1973; Schiavo R.S., Schiffenbauer A., Roberts J., 1977].

В. Межличностная территория. Характер проксимических переменных, как было обнаружено в наших исследованиях, усложняется в ситуации длительной групповой изоляции в условиях скученности, создающей, наряду с другими феноменами, дистресс у испытуемых [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 297-304]. Условия тесного размещения испытуемых и ограничения изолированного пространства, а также практически постоянное пребывание испытуемых на одном и том же месте обусловливают как бы совмещение персонального пространства и персонифицированной территории каждого из испытуемых. Кроме того, сложность взаимозависимости персональных пространств и персонифицированных территорий в этих условиях создает эффект как бы наслоения их друг на друга. Указанные обстоятельства побудили использовать термин "межличностная территория" для обозначения представления каждого из испытуемых о занимаемом им и "принадлежащем" его напарнику по изоляции пространстве кабины имитатора межпланетного корабля, в котором проводились эти испытания (стенд «Орбита»).

Рассмотрим литературные данные относительно особенностей проксимических переменных при стрессе. Затем будут изложены результаты наших исследований динамики изменения проксимических показателей при остром и хроническом стрессе, в частности, вследствие групповой изоляции, скученности, кинетоза.

Г. О скученности. Оценивая современное состояние проксимических исследований, можно видеть, что пока нет упорядоченной проблематики этого научного направления. Сложность возникающих проблем можно проиллюстрировать данными о влиянии скученности на развивающиеся организмы. Показано, что дети вплоть до юношеского возраста имеют меньшие, чем взрослые, зоны личного пространства [Aiello J.R.,

Aiello Т., 1974]. В связи с этим, казалось бы, дети должны быть способными переносить более высокую плотность людей в своем окружении, т. к. известно, что увеличение зон личного пространства провоцирует дистрессовое ощущение скученности [Evans G.W., 1973; Evans G.W., Elchelman W., 1976]. Анализ широкого круга литературы, посвященной влиянию чрезмерной скученности на развивающиеся организмы, свидетельствует об обратном [Evans G.W., Pezdek К, Nalband Е., 1975]. Молодые организмы, растущие в условиях чрезмерной скученности, задерживаются в своем развитии [Christian J.J., 1961]. Следовательно, скученность для них не является простым гипер-стимулирующим фактором [Denenberg V.W., 1972; Newton О., Levine S., 1968]. Сообщалось, что приостановка созревания молодых организмов после рождения может возникнуть из-за скученности, имевшей место в пренатальном периоде и отсутствующей после рождения [Keeley К., 1962]. Потомство скученных мышей было менее активным и пассивно реагировало в тестах на новизну, чем контрольные мышата. Это различие сохранялось у потомства от ранее скученных и нескученных матерей независимо от наличия или отсутствия скученности потомства.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что проксими-ческие факторы являются отражением сложного динамического «овладения» популяцией среды обитания. Это овладение содержит различные активные и пассивные, осознаваемые и неосознаваемые, уравновешенные и неуравновешенные между собой проявления.

Продуктивным, открывающим возможность для психофизических решений задач проксимики явилось заключение о том, что скученность при стрессе можно представить в показателях порога, который зависит, конечно, от некоторой минимальной плотности индивидов [Evans G.W., Elchelman W., 1976]. Более того, этот порог связан с когнитивными их тенденциями, которые либо снижают, либо увеличивают потребность человека в пространстве [Cozby Р.С, 1973] и его чувствительность к пространственным ограничениям [Ткаченко В. Д., 1980].

Вопреки данным о неблагоприятном действии скученности на показатели функционального состояния и на эффективность деятельности, не найдено между этими факторами никакой зависимости [Freedman J.L., Klevanski S., Ehrlich P.H., 1971; Freed-man J.F., Levy A.S., Buchanan R.W. et al., 1972]. Сопоставление методов получения этих противоречивых результатов показало, что в экспериментах Фридмана сложность и напряженность деятельности были столь невелики (составление слов из группы 10 букв).

что дополнительная нагрузка на организм за счет скученности не исчерпала возможности выполнять эту деятельность на удовлетворительном, близком к исходному уровню. В указанной работе был неудовлетворительным критериальный подход к определению критического уровня внешней стимуляции, делающего ее стрессоген-ной. По мнению Каплана, этот уровень достигается при комплексе показателей стимулирующей информации [Kaplan S., 1972, 1973, 1976]. Должны быть достаточными: ее количество, присутствующее одномоментно, напряженность умозаключений, необходимых для понимания этой информации, кроме того, должна существовать перспектива для субъекта быть в состоянии узнать больше о среде как об источнике критической стимуляции. Существует мнение, что критический уровень стимуляции обусловливается: большой величиной сигнала, конкурирующими сигналами при дефиците времени ответа на них, высокой неопределенностью (непредсказуемостью) сигнала [Evans G.W., Elchelman W., 1976].

Было обнаружено, что экстремальная скученность может быть отнесена к типу стрессоров, для которых характерен неблагоприятный эффект последействия. К такого типа стрессорам относится экстремальное шумовое воздействие, в отличие, например, от теплового стрессора, создающего немедленный дистрессовый эффект [Broadbent D.E., 1971; Kahneman D., 1973; Keele S., 1973]. Это положение было подтверждено исследованиями эффектов комбинированных стрессоров: тесной скученности и шума [Freedman J.F., Levy A.S., Buchanan R.W. et al., 1972], теснотой скученности и температурного воздействия [Griffit W., VeitchR., 1971].

Обнаружено, что после пребывания в условиях экстремальной тесноты испытуемые значительно хуже переносили предъявление им неразрешимых задач, чем лица, пребывавшие перед аналогичной деятельностью в нестесненных условиях [Evans G.W., Elchelman W., 1976; Sherrod D. R., 1974]. Надо полагать, "вовлечение" испытуемых в пассивное стрессовое реагирование за счет неразрешимых задач усугублялось последействием предшествующей пассивности, генерируемой стрессором скученности (в случае, когда последний не чрезмерен и не вызывает взрыва агрессивного противодействия среде). Эпстейн и Карлин нашли, что после скученности субъекты лучше решали простые задачи. Причем у женщин отмечены увеличение социопетального поведения (сплоченности, желания сидеть ближе друг к другу), увеличение групповой сплоченности кооперативного поведения. Напротив, у мужчин после непродолжительной экстремальной скученности уменьшились групповая сплоченность и кооперативное поведение. Цитировавшие эту работу Г. Эванс и В. Айхельман

[Evans G.W., Elchelman W., 1976] сообщают, что в ней приведены интересные объяснения указанных половых различий, однако не приводят этих объяснений.

В исследованиях проксимических переменных на животных, а также в ранних работах, посвященных поведению людей при скученности, авторы анализировали значение ситуационных факторов, упуская из вида индивидуальные и личностные различия объектов исследования. Это породило многочисленные данные, не отражающие всей сложности реальной действительности. В частности, писали, что якобы как аксиому, следует принимать утверждение об увеличении личного пространства при стрессе и об увеличении стресса при возрастании плотности индивидов. Между тем было показано, что индивиды с зонами большего личного пространства испытывают больший стресс скученности, чем люди с меньшим личным пространством, помещенные в одни и те же условия [Cozby Р.С, 1973]. Жители больших городов тяжелее, чем сельские жители, переносят пространственные ограничения во время многомесячной работы на рыбопромысловых базах [Тка-ченко В.Д., 1980]. Важную роль в возникновении стресса играют темперамент, характер и стрессовая реактивность общающихся в условиях скученности людей, их психологические установки, мотивы деятельности, морально-этические и социально-культурные нормы [Evans G.W., Elchelman W., 1976 и др.].

При скученности и ограничении пространства, выступающих как стрессор, у мышей были обнаружены физиологические показатели выраженного стресса: увеличение надпочечников и вилочковой железы, уменьшение выделения андрогенных гормонов тестику лами, снижение лактации [Christian J.J., 1961 ]. При высокой скученности резко возрастала электропроводимость кожи у людей [Epstein Y.M., Aiello J.R., 1974]. Психофизиологические исследования подтвердили возникновение стресса при вторжении в личное пространство [Evans G.W., Howard R.B., 1972; McBride G., King M.G., James J.W., 1965 и др.]. Скученность и эмоциональная напряженность межличностных взаимоотношений приводили к срыву выполнения заданий Однако это происходило, только когда сокращение межличностной дистанции осуществлялось при решении задачи, требующей высокой скорости обработки информации; скученность практически не влияла на выполнение простых задач, без дефицита времени [Evans G.W., Howard R.B., 1972]. Различные стрессоры, не являющиеся проксимическими факторами, при достаточной интенсивности и значимости вызывают стрессовые изменения проксимических переменных: увеличение личного пространства и дискомфорта от скученности [там же].

Существует ряд интересных, но недостаточно обоснованных подходов к интерпретации феноменов, возникающих при скученности. А. Эссер [358] предположил наличие конфликта между «старым» мозгом (основание мозга и лимбическая система) и «новым» мозгом (неокортекс). «Старому» мозгу приписывается преимущественная регуляция эмоциональных проявлений, которые якобы чаще связаны с личными контекстами эмоций и с интимным взаимодействием в малой группе, в «микрогруппе». Предполагается, что социальные подтексты, межгрупповое взаимодействие в «макрогруппе» преимущественно сопряжены с функциональными возможностями «нового» мозга. Согласно цитированному автору, конфликт между «старым» и «новым» мозгом в какой-то мере обусловливает стресс столкновения потребности личности как в уединении, так и при ее социализации (см. также о «феномене бегства в пустой окоп» в 2.1.12 Б).

Было высказано предположение о том, что потребность человека в установлении и поддержании той или иной степени уединенности связана, в частности, с его способностями «когнитивного картографирования», т. е. со способностью представлять себе физическое и социальное окружение, которая зависит как от индивидуальных, так и от внешних факторов [Evans G W , Elchelman W., 1976]. Предполагается, что при этом важную роль играют характер прогнозирования субъектом социальных и физических переменных среды, а также баланс между потребностями личности в автономии и «агрегации» с другими людьми. Можно полагать, что этот фрагмент функциональной модели скученности как социологического феномена реально существует. Вместе с тем нельзя ограничиваться только этим фрагментом для понимания всего феномена и для разработки методологии управления стрессом, возникающим при скученности.

Ряд частных решений проблемы стресса при скученности содержится в исследованиях ее переносимости при индивидуальных рaзличияx «места опоры» (интернальности-экстернальности) DukeM. P., Nowicki S., 1972], а также в исследованиях влияния индивидуальных различий тревожности [Flowers J., Whalen С, 1974] и вероятного прогнозирования [Airman J., 1975].

Теоретическим основанием, лежащим в основе большинства проксимических исследований, является предположение, что бли-зостькдругому индивиду, увеличение числа приближающихся индивидов, предметное, примыкающее к субъекту окружение — все это действует как информационная нагрузка. В случае перегрузки возникают стресс и дистресс. Многие исследователи ограничиваются анализом количественных показателей такой нагрузки: чем ближе и чем больше ее агенты, тем быстрее и больше должен субъект обрабатывать информацию о них, чтобы приблизиться к овладению ситуацией. В ряде работ, кроме количественных, отмечают качественные показатели среды, обусловленные субъективной неопределенностью, субъективной невозможностью и тому подобными характеристиками тех или иных агентов среды. Высказаны сомнения в правомерности указанной модели информационной перегрузки для интерпретации данных проксимических исследований [Evans G. W., Elchelman W., 1976].

Известно, что люди в хорошо структурированных лабораторных ситуациях реагируют на пространственные и социальные ограничения иначе, чем в менее структурированных полевых [Loo С. М., 1973]. В полевых условиях зоны личного пространства детей увеличиваются в ходе их развития вплоть до возраста полового созревания. В лабораторных условиях обнаруживается обратная направленность изменений размеров личного пространства, продолжающаяся до того же возраста. Объяснение этих данных с позиции модели информационной перегрузки, предложенное их автором, нельзя считать удовлетворительным. При скученности стрессогенный фактор сложнее, чем влияние разной структурированности информации. При анализе цитированных данных следует учитывать и психологические установки, различные в полевых и лабораторных условиях, и преимущественное участие в одном случае образной, в другом— логической сферы мышления, и различную эмоциональную окраску состояний испытуемых, и т. п. Увеличение размера группы повышает познавательную сложность ситуации для индивида: тогда вторжение в его личное пространство можно было бы рассматривать как высший уровень информационной перегрузки [Saegert S., 1973]. Но только ли этим объясняется эффект скученности? Конечно нет.

Есть ли противоречия между представлениями о «нормальном» и «привычном» количестве людей, проживающих на какой-либо территории. Заметим, что «привычной» может стать чрезмерная, т. е. не «нормальная» скученность населения. На этих территориях (к примеру, в трущобах современных городов) постоянные жители не замечают своей стрессогенной скученности и не понимают, что она — главная причина их «стресса жизни», их болезней стресса (телесных и душевных), их дурных характеров и склочных взаимоотношений.

В СССР расселенные в 60-е гг. из трущоб (тысяч перенаселенных подвалов, сотен бараков) в отдельные, хотя и маломерные квартиры, люди испытывали счастье. Но по прошествии 20—30лет их квартиры стали восприниматься как «хрущобы» («в честь» инициатора расселения из подвалов Н.С. Хрущева). Не малую роль в разочаровании «хрущобами» сыграла ликвидация тем же Хрущевым «железного занавеса», закрывавшего от советских людей то, в каких комфортабельных условиях живут люди в западных странах.

Д. Зоны индивидуального (субъективного), общественного (семейного, кланового, государственного) пространства. Возможно, первое обстоятельное исследование значимости пространства при общении людей проделано Е.Ф. Холлом [Hal! E.F., 1966]. Он обнаружил четыре концентрических пространства с субъектом общения в центре.

1. Интимное расстояние (радиус) от 0 до 45 см используется при общении самых близких людей: жена — муж, мать — ребенок.

2. Персональное расстояние от 45 до 120 см используется при обыденном общении со знакомыми людьми.

3. Социальное расстояние от 120 до 400 см оказывается предпочтительным в общении с чужими людьми и при официальном общении.

4. Публичное расстояние от 400 до 750 см используется при выступлениях перед различными аудиториями.

Холл указывал на то, что расстояние, предпочтительное для той или иной формы общения, избирается человеком в значительной мере неосознанно. Тем не менее человек почти всегда, так или иначе, реагирует, если принятое им расстояние «нарушается».

У многих народов сохранились архаические традиции разделять пространство в доме на мужское и женское. Это не значит, что в них не могут находиться члены семьи другого пола. Однако мужчины в горных аулах, зайдя на «женскую половину», испытывают большее напряжение ответственности за свое поведение. То же и с женщинами, вынужденными быть на «мужской половине». В старинных домах Сванетии женская часть общего помещения — в дальнем от входа углу, мужская — ближе ко входу. С оружием в руках воины будут защищать женщин и детей от врагов, взломавших крепкую угловую дверь, укрепленную острыми кремневыми плитами [Китаев-Смык Л.А., 1988].

И в современных квартирах, казалось бы, стихийно образуются «женские пространства», там, где предпочитают хозяйничать жена, мать, дочери, есть «детская комната» или угол для малышей. Гласно или негласно есть и «мужская» территория. Удобнее жить, когда определилась «своя территория» в доме, в квартире для каждого члена семьи — там ему комфортнее, там гарантия возможности эустресса. Но бывает иначе, когда «своя территория» — место изгнания, «заточения»: темный угол в общей комнате, жалкая комарка — обитель дистресса.

За пределами концентрических пространств холла, вне квартиры и дома есть небезразличные для каждого из нас территориальные зоны (пространства). Их значимость создается условиями нашего существования, а размеры зависят от индивидуальных черт характера, воспитания, традиции, пола и возраста. Обширные психологические исследования влияния пространства на людей были проведены эстонскими учеными под руководством Томаса Ниита, Хайдемиста, Крусваала начиная с 80-х гг. XX в.

С детства формируется чувство своей принадлежности к пространству «нашего двора». За ним — пространство «своего села», а в городе — «нашего квартала». Они создают представление-понятие — «малая родина». Благодаря ему люди, лишь изредка видевшие друг друга в родном селе, в своем городе, оказавшись на чужбине и увидев знакомое лицо, радостно бросаются один к другому, вдруг поняв, что они «соседи!». Еще более широкая пространственная зона — «своя страна», «большая родина». Навсегда она в душе. Из-за этого у людей с особым складом характера возникает ностальгия (гр. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль = тоска по родине, по минувшему). У людей надолго, тем более вынужденно оказавшихся в чужой стране, она воплощается в мучительном желании вновь увидеть родной край, оказаться среди людей, знакомых с детства. Велика их трагедия, когда, возвратившись, видят все изменившимся, почти незнакомым. Представления о «малой» и «большой» Родине наделяют людей чувством-понятием — «землячества». В экстремальной ситуации вдали от родины оно сплачивает, укрепляет их самосознание, побуждает земляков защищать друг друга.

В разные исторические эпохи становились то менее, то более значимыми пространства, занимаемые этносами, нациями, государствами. В последние десятилетия во многих европейских странах стали явственными поиски большими группами населения опоры на свое национальное или этническое происхождение. Тенденции сепаратизма, естественно, приводят к экстремальным ситуациям с социальным, политическим стрессом. Важные причины этого, с одной стороны, распад семейных кланов, утрата единства семьи как зашиты для всех ее членов. Это стрессогенное обстоятельство усиливает поиски опоры на этническую, национальную идентичность. С другой стороны, происходят массовые трансформации экономических и политических реалий, обезличивающие отдельного человека, обессиливающие семьи, ввергающие в дистресс. Это пробуждает в людях зооантропологическое рефлекторное (не вполне контролируемые сознанием) ощущение «кровного родства», якобы защищающее индивида сплочением с себе подобными, с внешне похожими на него, обладающими одинаковыми социокультурными традициями и общими целями. Такая ксенофилия (гр. хепоп — чужой + phileo — люблю) ведет к претензиям на владение своей национальной территорией, к сепаратизму и в конечном итоге к ксенофобии (гр. хепоп — чужой + phobos— страх, но используется и как «неприязнь»), к отторжению иных как «врагов» [Савельев А.Н., 2007].

Одновременно с этим происходят интегративные процессы, охватывающие все большие массы людей благодаря трансконтинентальным экономическим, информационным и технологическим процессам. Становится обыденным глобальное информационное пространство сетевых связей между людьми благодаря Интернету и подобным ему технологиям. Глобализация и антиглобализм создают немало поводов для дистресса и эустресса.

£. Пространство планеты и космоса. Первый телемост 1982 г. «Москва — Космос — Калифорния». Карнавальный катарсис как «пространство» отрыва от земной обыденности. Смеховая культура и СМИ. Проникновение людей в космическое пространство создает у все большей части человечества представление о своем единстве, о силе и вместе с тем ничтожности в масштабе Космоса.

Многие люди нашей планеты впервые наглядно представили ее в день полета Юрия Гагарина. До сих пор в душах его сверстников не угас восторг, охвативший их в день возвращения на Землю первого космонавта. Пространство космоса стало близким и достижимым. И очень мало тех, кто осознает, сколь велика опасность гибели космонавтов-астронавтов, несущихся вдали от земной поверхности, где только и возможна нормальная жизнь. Сообщения о космических полетах стали обыденностью. Но был момент, когда благодаря успехам космонавтики, массы людей на противоположных сторонах земного шара были эмоционально потрясены, увидев одни других и общаясь друг с другом.

Минуло 25 лет со дня (вернее, с ночи) первого «космического телемоста» (телевизионного моста) между СССР и США. В свое время он был «суперстрессовым» событием для всех московских и многих американских его участников. Чтобы понять причины эмоциональных потрясений людей, находившихся на разных континентах и вдруг увидевших друг друга на телеэкранах, надо вспомнить подробности организации и проведения того TV-моста.

Сейчас невозможно себе представить всю невероятность осуществления в то время телевизионной связи между массами граждан СССР и США. Выезд от нас за рубеж был предельно ограничен и возможен только для строго проверенных людей, телефонные разговоры с зарубежными абонентами контролировались, даже служебная переписка перлюстрировалась, шпиономания была суровой действительностью в нашей стране. Для подавляющего большинства ее граждан пространство за ее границами казалось эфемерным, потому что было навсегда недоступным.

Совершенно исключительную роль в организации первого телемоста сыграл уникальный москвич Иосиф С. Гольдин, умевший, как трава прорастает сквозь асфальт, проникать сквозь «железобетонную толщу» советских государственных властных учреждений, достигать «лиц, принимавших решения» и убеждать их. С американской стороны инициатором телемоста был Дик Хикман (человек со сложной биографией). Надо заметить, что телемосты уже проводились в США между рок-фестивалями в разных городах.

Идея организации массовых связей между СССР и США возникла в спецструктурах этих стран, во многом конфронти-ровавших тогда одна с другой. Становилось ясным, что конфронтация наносила ущерб их экономическим и культурным возможностям.

В телемосте с советской стороны приняли участие несколько рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей, которые откликнулись на внезапное приглашение в полночь (в это время в США был день) прибыть в телецентр Останкино. Гольдин уговорил появиться там уже популярную певицу Аллу Пугачеву.

Первый телемост назывался «Москва - Космос - Калифорния». Эти три слова были на майках американцев. Наклейки с этим названием раздавались советским участникам.

Иосифу Гольдину (и небольшой группе сподвижников — в ней был и автор этих строк) удалось за один вечер оповестить, пригласить, вызвать в Останкино более 250студентов из нескольких студенческих общежитий Москвы, больше 80 своих приятелей и их знакомых. Общее число участников ие регистрировалось. Ночью их пропускали в здание телецентра по одному слову Гольдина: «Со мной 25 человек», «Еще 90!» и т. д. Телецентр Останкино был при коммунистическом режиме еще более недоступным для «посторонних» людей, чем сейчас. Проход в него без пропусков был абсолютно недопустим, ночью вводился особый режим охраны И тем не менее в ночь на 5 сентября 1982 г. невероятное вдруг стало возможным.

Ночной вызов в телецентр был для участников TV-моста первым эмоционально-будоражившим фактором. Проход в огромное почти пустое здание телецентра Останкино был вторым стрес-согенным фактором, обещавшим и дальше нечто необычное, радостное. Долгое, томительное, но все же веселое ожидание спутниковой связи Москвы с Калифорнией становилось третьим стрессогенным фактором. Тогда еще не угасла радость от первых полетов в космос. И личное участие в «чуде космической связи» было волнующим: «Неужели увижу вживую Америку! Вдруг все сорвется».

Должен сказать, что эти и дальнейшие оценки эмоциональных переживаний участников телемоста были сделаны на основе опросов, интервьюирования, анкетирования нескольких десятков человек. Нами опрашивались, прицельно обследовались люди разных возрастов, разного пола, с разными эмоциональными проявлениями. Во время сеансов космической связи и сразу после телемоста это психологическое исследование было проделано группой студентов-психологов и медиков под моим руководством. Инициатором был И. Гольдин.

В Калифорнии, в Национальном парке на склонах большого холма, расположенных так, что они создавали гигантский амфитеатр, разместились более трех тысяч человек. Перед ними, внизу стояли несколько огромных экранов, на которых американцы видели «в прямом эфире» то, что транслировалось из Москвы, — нас в зале-студии телецентра Останкино. А мы на двух полутораметровых экранах видели жителей Калифорнии. В огромном зале-студии набралось около 350 человек.

Наконец на больших экранах московского телецентра замелькали лица американцев; их стало слышно. Многие не сразу поняли, не сразу поверили, что «чудо» уже происходит. Ощущение разительной необычайности у одних нарастало постепенно, у других как взрыв. Одни замерли с улыбками на лицах, другие переговаривались, кричали, начали толкать друг друга, перебегали с места на место. Видя «заэкранных» американцев и тем более прямо общаясь с ними, советские участники все более возбуждались.

— Эй, ты! В красной рубахе, — крикнул наш студент (по-английски) калифорнийскому парню на экране, — ты видишь меня?! Ты действительно есть? Или мне мозги пудрят — будто мы видны друг другу?

— Да! Я здесь, тут Калифорния!

Задорные переклички происходили все непринужденней. Атмосфера раскрепощенности, непринужденности, радости, веселого буйства вспыхивала по обе стороны телемоста.

— Первый раз вижу коммуниста! А ведь ты похож на наших парней!

— Я не коммунист, я — студент!

Эти реплики и многие другие с английского на русский и обратно, эмоционально заряжая их, мгновенно переводил Иосиф Гольдин.

Прямое общение участников моста перемежалось выступлениями рок-ансамблей. После каждого — аудитории на обоих континентах взрывались криками, аплодисментами.

Изменения психического состояния сразу после окончания TV-моста у всех обследованных участников не ограничивались эмоциональным подъемом, эйфорией, как после очень впечатлившего театрального или массового театрал из ированного действия. Все говорили о необычайности произошедшего, о том, что «никогда такого не было!», «это впервые со мной!», «не ожидал, что такое может быть!». Кроме того, многие воодушевленно сообщали о трудно определимых словами изменениях личности: «Я стал другим. Теперь весь мир стал другим для меня», «Я будто проснулся, а раньше всю жизнь вроде бы спал до этой удивительной ночи», «Теперь я вижу всех людей, тех, что рядом со мной, другими глазами. Увидел далеких американцев, и наши все здесь мне стали ближе и роднее».

Не только необычайность «прорыва» в западный (капиталистический, «свободный») мир, но ощущение планетарного пространства, представление близости далекого міра трансформировало душу (психику). Некоторые так и говорили: «Теперь я "всепланетный человек! "», «Какие смешные все люди у нас, не знают, не чувствуют, что все — и у нас, и в Америке — это что-то одно!», «После таких мостов, когда и мы, и они увидим в лицо друг друга, то не сможем и не станем воевать», «Для всех граждан СССР нужны телемосты с другими странами, через телемосты — дорога к миру».

Эти и подобные высказывания, вернее, радостные выкрики были у людей в состоянии радости, экстаза, разгула. Кто-то пытался сдержать эмоции. Внезапное проникновение, попадание, хоть и на время, в иной мир и осознание доступности планетарного пространства трансформировало психику наших участников телемоста. И это вылилось в карнавальное состояние. В нашей отечественной научной литературе наиболее полно и ярко феномен карнавальности рассмотрен, изучен М.М. Бахтиным в его монографии, посвященной анализу классического произведения Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» [Бахтин М.М., 1965]. Втом, что происходило той ночью 5 сентября 1982 г., многое создавало карнавальность.

1. Прежде всего — эмоциональный отказ от тягостной обыденной советской действительности. Если на традиционных карнавалах к этому готовятся, то телемост стал внезапным отрывом от прошлого.

2. И это создало столь сильное потрясение души, что даже не понадобились маски, скрывающие у каждого того себя, от которого хочется избавиться На телемосту почти все вдруг стали другими. И вокруг были люди с горящими глазами, кричащими ртами, их ожившие возбужденные лица были будто бы новыми масками тех людей. З У всех веселое перевоплощение дополнялось радостью протеста против запрета на общение с иностранцами, ликованием эфемерной победы над чем-то высоковластным. В последующие дни все, с кем нам удалось поговорить, «обмениваясь впечатлениями», говорили примерно так: «Конечно, цензура и подвластность советским правилам остались теми же, но телемост запомнится навсегда как право на свободу, как сила, которая в нас есть, как глоток счастья» и т. п. Телеоператор, проработавший много лет в телецентре, говорил мне:

— Кого только я не снимал, людей знаменитых, выдающихся, но теперь я понял, что ни один артист, ни один политик не был так воодушевлен, как многие из тех, кого я видел на телемосту. Да и сам я теперь уже другой.

— В чем другой?

— Я понял, что способен на большее, чем стоять за камерой.

В душе я давно режиссер, вот и стану им!

Воодушевление на большее, чем есть в их жизни, стало особенностью многих испытавших во время TV-моста воодушевлен-ность грандиозностью пространства Земли.

4. «Карнавальные переодевания» участников рок-ансамблей происходили тут же у всех на глазах. Это усиливало наглядность перевоплощения «таких, как мы» в «совершенно иных». Происходило раблезианское «травестиа».

5. Гротескность карнавальных образов и действий, которой Рабле и Бахтин придавали большое значение как силе, перевоплощающей психическое состояние участников карнавала, была во время телемоста в больших массах людей. В Калифорнии явно гротескным стало сборище зрителей-участников в национальном парке. Да и в Москве непривычно громадный зал был переполнен взбудораженной массой. Гротескность забитого людьми пространства усиливалась ночной пустотой бесконечных коридоров телецентра.

6. А карнавальные, буйные потехи, бесчинства и безобразия, веселые драки? Или, хотя бы, избиение ритуальной жертвы, раблезианского «клеветника», которого не спасает его смехотворность и ничтожество на фоне бушующей толпы! Были ли они тогда, ночью 5 сентября 1982 г.?

Был момент, когда толпа студентов после завершения телемоста вышла из огромного зала, откуда велась трансляция. Радостные, веселые, все еще охваченные восторгом произошедшего

«единения со всем миром!», они шумели, смеялись. Но вот уже спускаясь по лестницам телецентра, начали толкаться, выкрикивать что-то, кто-то съезжал по перилам. Было видно, что их эмоциональность усиливалась. На улицу вывалилась возбужденная масса парней и девчонок: крики, песни, объятия, взаимные толчки. Клокочущая толпа была особенно контрастна на фоне абсолютно безлюдного, пустого ночного пространства между двумя остекленными зданиями-монстрами телецентра Останкино.

— Только бы стекла не начали бить, — устало улыбаясь сказал Иосиф Гольдин. И действительно, у нескольких стоявших там машин стекла утром оказались разбитыми. Кроме того, известно, что после завершения телемоста среди молодежи, шедшей к станции метро, завязалась драка. Был вызван наряд милиции, но задержания драчунов не было. Почему дрались? Воодушевил ли телемост агрессивную конфронтацию и она стала «бессмысленным и беспощадным» выбросом энергии, копившейся под давлением политических ограничений того времени? Или реализовался карнавальный феномен избиения «жертвы», описанный Франсуа Рабле?

Была ли той ночью в телецентре Останкино раблезианская «жертва карнавального избиения»? Возможно, без всякого битья ею оказался старший дежурный охраны телецентра. В разгар веселого «единения» москвичей с американцами меня (как врача) вызвали: «Человеку плохо!». Сердечный приступ начался у дежурного начальника охраны. Я обследовал его и поставил диагноз: «приступ стенокардии». Дал лекарства, вызвал машину скорой помощи.

Старший охранник прижимал к груди руки и повторял:

— Это ужасно, ужасно! так нельзя!

— Почему же? — Я пытался его успокоить. — Пусть ребята веселятся, радуются. Ну, и что из того?

— Ужасно! Ужасно! Такое недопустимо... в телецентре... да еще ночью... мало ли что...

Он был похож на раблезианскую «жертву карнавала». В нем реально воплотился «карнавальный образ развенчания», и он, опять же реально, оказался «побитым», но не кем-либо, а своей приверженностью роли противника вольностей и бесчинств, и внезапно развившейся «острой болезнью стресса». 7. Немаловажной была роль Иосифа С. Гольдина, талантливо,

страстно сыгравшего роль карнавального короля-шута:

— короля, воодушевляющего всех людей вокруг него шутовским правом на свободу, правом уйти хотя бы в веселье из-под гиета обыденности;

— шута, возбуждающего всех на буйство и проказы, так что все

становятся шутами под властью короля шутов.

Эти два свойства, две стороны есть у любого харизматического лидера, будь то заводила в толпе, ядреный оратор, успешный глава политической партии или еще чего-либо.

Современная экранная культура (кино, TV, компьютерные технологии) все больше использует экранный гипертекст: многофакторность, многозначность аудиовизуальной информации, обрушивающейся на зрителя, способного воспринять лишь то, к чему он подготовлен и от чего не защищен [Разлогов К.Э., 2006]. Эмоционально и ментально довлеющим гипертекстом TV-экранов в Москве и Калифорнии во время телемоста 5 сентября 1992 г. был угадываемый и фантазируемый участниками телемоста мир людей-антиподов, «выглядывающих» из незнакомой страны, из цивилизации для кого-то пугающей, для иных — желанной. Специальные исследования, проведенные в США и у нас, показали, что ментальное напряжение (когнитивные проявления стресса) у многих участников были более интенсивными, чем эмоциональные проявления стресса. Именно интеллектуальное перенапряжение «переливалось» в эмоциональную гиперактивность.

Карнавалы — массовые театрализированные, но все же во многом стихийные действия всегда создают у участников элементы катарсиса (гр. kathareiu — очищать), т. е. очищение души сопереживанием с трагическими персонажами театра или героями реальных жизненных коллизий. Античная теория катарсиса, описанная Аристотелем в его «Поэтике», «выдвигала четырехчленную форму очищения: подражание — страх - сострадание — наслаждение. Катарсис означает последовательный процесс взаимодействия этих элементов» [Шестаков В.П., 2007, с. 10].

Возникали ли эти элементы катарсиса в карнавальности телемоста? И в чем были их особенности?

Действительно, с первых минут трансляции из Калифорнии советские люди, молодежь были поражены, воодушевлены непринужденностью, простотой и откровенностью американцев, явно заметной в их мимике, движениях и раскрепощенности эмоций, что было тогда не свойственно советским людям. Конечно же, это не могло не вызвать рефлекса подражания у наших участников. Оно было невольным и утрированно аффективным. Одновременно, особенно у лиц среднего и старшего возраста, не могли не возникнуть опасения из-за неожиданного без их ведома, даже как бы насильственного вовлечения в запретное тогда общение с иностранцами. Наверное, лишь у немногих эти опасения переживались как осознаваемый страх. Однако, каждый советский участник почувствовал душевный трепет своего соучастия с чем-то недозволенным.

И тут же ощутимо или безотчетно, сразу или постепенно, у многих москвичей пробуждалось застарелое чувство горечи из-за ограниченности своих гражданских прав «железным занавесом» советского государства, из-за душевной придавленности цензурными запретами. Прямо перед глазами реальные сцены «свободной» жизни будили зависть и сострадание к себе — чувства, культивировавшиеся тогда в частных, приватных беседах «за рюмкой чая» на московских кухнях и в сельских домах.

Наконец, внезапное право увидеть, соприкоснуться с иным, как казалось, свободным и радостным миром, поучаствовать в ликующей радости рок-фестиваля погружали многих москвичей в сладкое наслаждение недолгой свободой раскрепощения, возможностью подражать «антиподам» и сострадать себе. Это наслаждение питалось еще и проносящимся где-то в подсознании восхищением собой «испытавшим невзгоды, но готовым сбросить гнет и оковы».

Катарсис трагических переживаний страха и сострадание во время театральных спектаклей, по мнению Аристотеля и его последователей, доставляют удовольствие и очищают зрителей от подобных страстей и, благодаря этому сдерживают неукротимые порывы души. Но возможен и противоположный эффект: неукротимые страсти не гаснут, пережитые, как у зрителей театральной трагедии, но, напротив, выплескиваются в карнавальное буйное веселье, бесчинство и даже в радостное изуверство. Оба варианта катарсиса, конечно же, реализовались у московских участников TV-моста в ночь на 5 сентября 1992 г.

Почему же карнавальное праздничное раскрепощение выпускает буйство жестокости, радость чужой болью? Возможно:

- избиение другого — это, прежде всего, отторжение боли от себя: «страдание обошло меня стороной»;

- наслаждение чужой болью — перевернутое (инвертированное) сострадание и еще наслаждение своими способностью и правом сострадать;

издевательство над кем-то — возвышение себя над «заслужившим» свою униженность и наказание болью. Во всем этом — какой-то перевернутый катарсис: (а) подражание избиваемому отторгнуто, (б) страх быть избитым растоптан торжеством своей жестокости, (в) сострадание смещено с избиваемого («недостойного сострадания!») на себя, жертвующего своей добротой, (г) а вот наслаждение чужим страданием Удвоено растущим, но не признаваемым чувством вины перед жертвой карнавального избиения. Это лине катарсис перевернутый, сладостный, но зараженный у лихого драчуна обреченностью на горе, возмездие из-за своей порочности, хотя он до горя может и не дожить.

По телевидению в СССР первый TV-мост не транслировался, были краткие сообщения о нем в прессе.

После первого опыта коммунистические идеологи решили иначе использовать телевизионные мосты в пропагандистских целях. Для этого был приглашен В Познер, работавший в Москве англоязыким диктором радиоканала, осуществлявшим вещание на Америку. Телемосты стали вести из небольшой студии с приглашенными известными людьми: учеными, политиками. Отчеты об этих мостах фрагментарно «в записи» передавались по государственным телеканалам СССР. TV-мосты превратились в дискуссии между «говорящими головами» в Москве и Лос-Анджелесе (потому их стали называть «Москва - Лос-Анджелес»). При этом исчез эустресс карнавальности первого телемоста. В США потеряли к ним интерес, и они были прекращены. Однако через некоторое время TV-мосты возобновились уже как дискуссии между аудиториями со «случайными» обывателями в Москве и Лос-Анджелесе. В качестве ведущего из США (визави В. Познеру) был приглашен Фил Донахью. Но в них уже не было ни карнавальности, создававшейся И. Гольдиным, нн восторга «овладения» участниками пространством планеты, ни счастья преображения личности во «всепланетного человека». Гольдин уже после второго телемоста был отстранен от участия в них.

Яркая вспышка карнавальных катарсических эмоций с коллективным героем в лице участников первого трансконтинентального TV-моста и с индивидуальным его героем — «шутом-королем» сразу же угасла в застое советской культурной парадигмы. Экстаз и карнавальное действо, планируемое «сверху» для пробивания «железного занавеса», и даже поддержка отдельными лицами из кремлевского «жречества» не имели продолжения. Вместо «ударного» катарсиса, должного волнами расходиться в массах населения, широко расползался по стране вязкий, вялый катарсис анекдотов: откровенных «политических» (против политики КПСС) и окольных (с издевательствами над обыденностью, порожденной советским строем).

Первый телевизионный мост «Москва - Космос — Калифорния» доказал «лицам, принимающим решения», что население СССР, несмотря на массовые репрессии недавней сталинской эпохи, способно на социальные взрывы и что лидер массовых возбуждений-возмущений советского (а ныне российского) населения должен обладать харизмой короля-шута. Под такой тип лидера одни подделывали свой облик, другие обладали им и побеждали во время народный волеизъявлений.

К сожалению, не был изучен феномен превращения нашего «человека толпы» во «всепланетного гражданина». А ведь именно такой личностный облик и ныне используется империями, устанавливающими мировое господство.

Оценивая широкий исторический период современности, культуролог А.В. Вислова пишет: «Трагическое по сути состояние мира нынешнего времени не способно выразиться в трагедии по определению. Человек сегодня теряет свою субъектность, добровольно или насильственно превращаясь в марионетку, в послушника и жертву обстоятельств, исторического процесса, в манипулируемый объект неких всемогущих, невидимых кукловодов в лице крупнейших мировых игроков новой технотронной цивилизации. К тому же люди-марионетки сегодня погружены в сквозное ироническое культурное пространство, где идет процесс "размывания" человеческого сознания и правят бал театр абсурда и "черная комедия", лишенная эмоциональной разрядки, катарсиса, какого-либо выхода в будущее. Постмодернистская де-центрация субъекта привела на практике сначала кдевальвации, а затем и к полной деструкции личности героя как психологически и социально-детерминированного характера. Человек конца XX — начала XXI в. живет в иррациональном, безжалостном и непредсказуемом пространстве "безгеройного" времени, хотя поводов и нужды в проявлении героизма всегда было и есть более чем достаточно. Но современное обывательское сознание хорошо усвоило афоризм, который не без удовольствия культивирует, что несчастна та страна, которая нуждается в героях. Трагическая ирония состоит в том, что весь мир всегда нуждается в героях, а родное отечество в особенности, только вот никто нигде не хочет или не может в наше время быть героем и брать на себя бремя ответственности, предпочитая жизненный конформизм "смертной схватке с целым морем бед". Гуманистическая цивилизация меж тем все явственнее деградирует под натиском дегуманизации искусства и жизни» [Вислова А., 2007, с. 156—157].

Но все же карнавальность, ярко проявившаяся на первом телемосту, отторгавшаяся советской действительностью, некоторое время сохранялась в СССР в молодежном самодеятельном туризме в пригородных лесах и в дальних походах по ненаселенной местности. Там был «отрыв» от государственно регламентированных правил жизни и карнавальность разухабистых «туристских» и «альпинистских» песен: веселых и трагических, подчас с тюремно-блатным или скабрезным содержанием. Эта отдушина «неполитического дессиденства» была зажата введением туризма в спортивные каноны и «движением КСП (клубов самодеятельной песни)», подконтрольным спецорганам.

Стресе карнавальности первого телемоста стал предтечей феноменов, сопровождавших грядущие социальные потрясения: массовых сборищ у Белого дома в 1991, 1993 гг., его захвата толпой, потом штурма отрядом «Альфа» на глазах «карнавальной» толпы москвичей «весело гибнущих» под случайными пулями 3 сентября 1993 г. [Китаев-Смык Л.А., 1997].

М.М. Бахтин обращал внимание на победу ликующей силы карнавальности с ее торжеством жизни над смертью: «Всякий удар по старому миру помогает рождению нового: производится как бы кесарево сечение, умертвляющее мать и освобождающее ребенка. Бьют и ругают представителей старого, но рождающего мира. Потому что брань и побои превращаются в праздничное смеховое действо» [Бахтин М.М., 1965, с. 229].

Первый TV-мост «Москва - Космос — Калифорния» стал ощутимым ударом по «режимности», по заскорузлости цензурных запретов уже отживающего коммунистического (советско-большевистского) режима. Телемост был победой новых технологий над старыми способами идеологических запретов. Повторился прецедент средневековья: «Историческая тема победы пороха над рыцарскими латами и замковыми стенами, — писал М.М. Бахтин, — тема изобретательного ума над грубой силой. ...Феникс нового возрождается из пепла старого» [там же, с. 233].

Карнавальные побои и ругательства сопряжены с «бранным развенчанием» запретов, казалось бы неоспоримых, обновлением радостных мечтаний с возрождением подспудных желаний.

Немаловажным компонентом раблезианской карнавальности во время первого телемоста была игра на музыкальных инструментах, но в рок манере, т. е. вопреки отвергавшей их советской коммунистической культурной доктрине.

«Все сказанное нами, — писал Бахтин, — поясняет, почему образы игры, пророчества (пародийные), загадки и народно-праздничные образы объединяются в органическое целое, единое по смысловой значимости и стилю. Их общий знаменатель — веселое время. Все они превращают мрачный эсхатологизм средневековья в "веселое страшилище". Они очеловечивают исторический процесс, подготовляют его трезвое и бесстрашное познание» [там же, с. 261]. Вот уж, воистину, Бахтин буквально описывал (предвидел?) тот первый TV-мост между США и СССР, который, конечно же. был одним из эпизодов «бесстрашного познания» нашими гражданами действительности, существовавшей за «железном занавесом», и превращения мрачного большевизма если не в «веселое», то умирающее под ударами реальности «страшилище».

Смеховая культура была инспирирована высшим иерархическим аппаратом Советского Союза и через соответствующие структуры направлена против царившей тогда тоталитарной идеологии, против основ, столпов и лидеров советско-коммунистической государственной власти, против геронтократического «жречества». Карнавальность реализовалась в сотнях «политических» анекдотов, передававшихся из уст в уста и казавшихся тогда очень смешными. В них была издевательская нацеленность на неоспоримость и целесообразность существующих властных структур и государственного устройства [Белоусов А.Ф., 2003].

Смеховая карнавальность с политическим подтекстом лилась по каналам телевидения, а ведь все они были государственными. Народными кумирами становились творцы и исполнители анекдотов: Жванецкий, Хазанов, Задорнов, Карцев и Ильченко. Анекдотами, в том числе и «политическими», были наполнены газеты, журналы. И даже, казалось бы, «бичевание» нерадивых администраторов, коррумпированных хозяйственников Аркадием Райкиным подтачивало партийно-коммунистическую власть в стране, хотя делалось для того, чтобы «спустить пар» народного недовольства карнавальностью его выступлений.

Кто же использовал карнавальное разоблачение идеологии тоталитарного режима? Можно с уверенностью утверждать — это те, кто, во-первых, были отлично информированы о гибельных политических и экономических процессах в стране. Во-вторых, они же могли, но не использовали карательные функции против карнавальной дискредитации советского строя и лиц «жречески» правивших из Московского Кремля [Кургинян С.Э., 2007].

Используется ли карнавальная смеховая культура в нынешнее время для трансформации социальной и политической действительности. Конечно же, да. Достаточно вспомнить раздутый средствами массовой информации сексуальный скандал вокруг Президента США Б. Клинтона и муссирование интеллектуальных и лексических оплошностей Президента США Дж. Буша (младшего). Психологический эффект использования TV-мостов уже в XXI в. в России также имел оттенки карнавальности.

5.3.2. Стресс при неожиданном «вторжении» в личное пространство

А. Пароксизм страха при внезапной «дискредитации» личного пространства. Примером, противоречащим модели информационной перегрузки (как объяснительной при анализе проксимических показателей), служат результаты исследования, проведенного при нашем участии с группой добровольцев (солдатсрочников) в специально оборудованном тоннеле (во фрагменте «полосы препятствий», предназначенной для тренировки военных контингентов).

В подземном, коленчато-изгибающемся коридоре периодически включалось тусклое освещение, с тем, чтобы испытуемый мог видеть только небольшой участок своего пути, т. е. пространство впереди себя на расстоянии 3—4 м. До следующего включения освещения тоннеля он успевал пройти примерно 5-6 м в темноте, т. е. в части пути, и продвигался на ощупь. В одном из участков тоннеля, в котором испытуемый должен был идти во тьме, подвешивался муляж, похожий на труп человека. Таким образом, что в то время, когда испытуемый в темноте наталкивался на него, свет загорался в очередной раз. Одна группа испытуемых знала о наличии муляжа, другой группе об этом не сообщалось.

«Вторжение» муляжа в персональное пространство испытуемых, наталкивавшихся на него в темноте, вызывало у них пароксизм (приступ) страха. «Впервые в жизни почувствовал, как волосы встали дыбом от ужаса» (из отчета испытуемого К.). «Все тело на миг свела ледяная судорога, когда висящий "труп человека" вдруг оказался между моими вытянутыми руками, когда я ощупывал стены в темноте» (из отчета испытуемого Г.). Страх возникал и у тех, кто не знал, и у тех, кто знал о возможном столкновении с муляжом человека. У вторых он был менее выраженным и менее продолжительным (согласно отчетам о самонаблюдении испытуемых).

В таких экспериментах у испытуемых-солдат было эмоциональное возбуждение с ожиданием испытания их боеспособности. На этом эмоциональном фоне приступы страха возникали, во-первых, из-за нарушения неприкосновенности личного пространства, когда в нем оказывался пугающий фантом. Во-вторых, из-за дискредитации человека как личности, всегда способной оберегать свое личное пространство. Такая дискредитация как бы предрекала неспособность противостоять опасностям и в дальнейшем. Так уже первый испуг становился «предсказанием» и других, еще больших ужасов.

Исключением, т. е. «непугливыми», были, во-первых, испытуемые, у кого страх мгновенно трансформировался в гневливое ерничество (минимально), в лихую ярость (максимально), т. е. в «злобную смелость». Во-вторых, «бесстрашными» оказывались испытуемые с устойчивой верой в несокрушимость личного достоинства, своего превосходства над любыми силами и событиями, унижающими их, т. е. вера в себя.

Успешный воспитатель отваги тот, кто правильно определит кого и как тренировать в преддверии боевых и житейских опасностей и сумеет воспитать честь, стойкость и смелость.

Б. Феномен удвоения эмоций. Неожиданным для нас явилось то, что у ряда «оповещенных» лиц наряду с чувством страха (по их мнению, одновременно с ним) возникали и эмоции, которые они характеризовали как «смех», «веселье». Подобные переживания возникали у «неоповещенных» только при затухании у них ощущения испуга, а не вместе с ним, т. е. «на фоне памяти об испуге, а не во время него» (из отчета испытуемого Г.).

Можно полагать, что чувство страха было обусловлено в значительной мере за счет неожиданности проникновения указанного муляжа в персональное пространство испытуемых. В данном случае возникал острый стресс, важное место в нем занимало защитное поведение в ответ на один из «примарных» (врожденных) стимулов опасности, к которым принадлежит неожиданное прикосновение (к числу таких стимулов принадлежат, помимо внезапного прикосновения, еще ряд воздействий: падение, громкий звук, вспышка света). Страх, вздрагивание, замирание — первая (программная) фаза активного эмоционально-двигательного реагирования при остром стрессе [Китаев-Смык Л.А., 1964, 1977 и др.]. Второй фазой (ситуационной) является экстатическое реагирование (см. 2.1.3). Ознакомленность человека с тем, что его ожидает псевдоопасность, вовлекала его в игровую ситуацию. Это создавало психологическую установку (преднастроенность) на игровое поведение с эмоционально позитивными переживаниями.

Такая установка в описанных выше опытах не могла «отменить» первую фазу активного стрессового реагирования (страх, вздрагивание). Тем не менее, преднастройка на игровую ситуацию способствовала актуализации одновременно с первой еще и второй экстатической фазы — преждевременного «торжества победы» над опасностью, хотя страх перед нею еще не исчез. Таким образом, и чувство страха, и экстатическая веселость активизировались одновременно. Эмоциональный накал испуга, надо полагать, способствовал появлению столь же выраженного начала экстатических переживаний (второй фазы стрессового реагирования), которые оказались значительно сильнее, чем можно было бы ожидать в аналогичной игровой ситуации, если эта ситуация была бы лишена фактора, генерировавшего испуг. Реакция на неожиданное проникновение в персональное пространство (как и реакция на другие «примарные» стимулы) вызвана скорее семантикой стимула (тем, что символизирует эти стимулы), чем их информационными физическими параметрами [DubosB., 1965], «программа» таких реакций сопряжена с фило-и онтогенетическим опытом.

В. Чем более умным кажется враг, тем сильнее испуг. Что ужаснее — интеллект или кровожадность врага?

Следует сказать об особой значимости угрозы «вторжения» в персональное пространство предмета, принимаемого за человека, в отличие от «вторжения» других объектов. Человек, неизвестный человек «символизирует» потенциально высокий уровень знаний. Если он враждебен, он может разгадать твои способы защиты, он может быть хитрее тебя, вместе с тем он может уничтожить тебя не только физически, но и морально. Таким образом, в ситуации стрессогенного проникновения в личное пространство является значимым интеллектуальное, мыслительное могущество объекта вторжения.

Для индивидов, верящих в существование сверхъестественных, магических сил, угроза «вторжения» в персональное пространство носителей таких сил может явиться более стрессо-генным, чем угроза вторжения в него реального человека. Даже при отсутствии активных суеверий, если индивид не защищен убежденностью в своем превосходстве над иррациональными явлениями или активными знаниями способов мистификации, тогда столкновение с имитацией носителей «сверхъестественных сил» может привести к значительным последствиям. В качестве примера напомню о событии, случившемся в московской гостинице «Космос» еще в советские времена.

Тогда иностранные туристы для развлечения облачились в маски страшилищ, злых духов, т. е. маски, традиционно используемые в их стране во время карнавальных шествий. Местные жители, москвичи не знали о существовании такого рода масок. Дело происходило ночью. Дистресс у некоторых местных жителей достиг столь высокого уровня, что потребовалась врачебная помощь. Этот случай указывает на необходимость для предотвращения возможности страха перед «вторжением» в персональное пространство сверхъестественных факторов не только социокультурных норм, исключающих суеверия, но и знаний о различных конкретных приемах и способах мистификации.

К этому кругу вопросов примыкает проблема различного реагирования субъекта, например, при пользовании общественным транспортом в часы пик: агрессивно-грубое в одном случае — в толпе незнакомых людей (в мегаполисе), терпеливо-вежливое в другом случае — при наличии вокруг знакомых людей (в небольшом городе, где почти все друг-друга знают) [Sommer R., 1969]. Существует мнение о необходимости различать факторы «плотности» и «скученности», которые зависят от ситуационной обстановки, от направленности интересов, внимания и организованности большинства лиц, составляющих толпу [Evans G.W., Elchelman W., 1976; Stokols D., 1972]. Очевидна разница отношения друг к другу людей, тесно сидящих на стадионе во время спортивных соревнований, когда их внимание отвлечено друг от друга, и людей, тесно сидящих на скучном уроке или в ожидании лекции, где больше возможности для взаимодействия.

На вопрос: «Что страшнее— интеллект или кровожадность врага?» надо отвечать в каждом конкретном случае. Основное — это характер, достоинство, отчаянность, отвага человека, противостоящего врагу; даже его психологические установки, традиции, верования формируют его испуг и бесстрашие. Не случайно в больших религиях постулируется, что перед безгрешным, достойным теряют свою силу все демоны и черти. Праведный человек неуязвим силами зла, ему не надо их бояться.

А вот безумно кровожадному зверю может противостоять лишь сила, укрощающая (или уничтожающая) его. Бессилие рождает у жертвы ужас. Но сила духа, достоинства, правоты и еще вера в вечность души своей освобождают человека от страха перед любым врагом.

Г. Двуликая сексуальность. Равновесие матриархата с патриархатом.

а) Биполярность секса

Важнейшим компонентом любовных игр является максимальное проникновение партнера в личное пространство друг друга, когда перемешиваются игровая агрессивность и любовные отношения. Такое «проникновение» формирует межличностное пространство, рождающееся в игровой борьбе за право на него, за доминирование и одновременно за биполярное равенство в нем — гармонию двух полюсов: женского и мужского. Побудитель этих игр — эустресс сексуальной любви. Ведущий ее компонент — смутно осознаваемая, но остро ощущаемая потребность единения подсознательных, воплощений «Эго» врачующихся субъектов.

Проводя лонгитудинальные наблюдения, мы заметили, что абсолютно нарциссические личности (таких очень мало) ощущают уникальными свои достоинства и потому не способны к сексуальным чувствам (любви, оргазму) и еще к юмору; ощущения сексуальности и юмора возможны лишь при единения подсознательных воплощений Эго.

Сексуальный акт, в оптимальном его воплощении, создает единение мужской и женской самости с образованием телесно-духовного бисексуального пространства — зачаток и основу «семейного пространства». Результатом коитального акта искренне любящих становится их личностное преображение с эйфорическим ощущением своей уже семейной сущности, поначалу не вполне осознаваемой основы рождения и воспитания потомства.

Анализ эмоциональных переживаний у лиц, совершивших сексуальное насилие, показал, что во время преступления они находились «во власти двух эмоций»: сексуального желания, не лишенного чувства приязни, отдаленно напоминающего нежность, своего рода «любовь кжертве». Другое чувство — агрессивность — толкало насильника на борьбу с жертвой, на подавление ее противодействия. Нередко эти чувства задолго до преступного акта вынашивались и росли. Откуда эта двойственность, этот кентавр эмоций?

Детопроизводству в животном мире предшествуют:

1) отбор лучшего партнера с качествами, обещающими максимальную жизнеспособность потомства, партнера, оптимально соответствующего брачующейся с ним особи;

2) оптимизация функциональных соответствий особей в сексуальном контакте.

Отбору этих свойств служат «турнирные бои», после которых самки врачуются с победителями, либо испытание мужской особи женской (самка убегает, если самец не догонит, то рискует остаться без потомства). Оптимизация соответствия самки и самца достигается путем брачных игр. Первая их стадия — демонстрация и испытание партнера. При этом самец может догонять самку, якобы бороться с нею, проявляя или демонстрируя агрессивность. Его победа в «любовной борьбе» переводит агрессивное поведение в любовное ухаживание.

У людей при сексуальных контактах также возможны не только любовно-экстатические, но и агрессивные эмоции. Их уродливое гипертрофированное сочетание, подавляя интеллектуальное регулирование поведения, может вести к усилению опасного сексуального насилия.

б) О «матриархах»

Одновременное единение женской и мужской самости усиливает их специфические самостоятельности. И не только как отдельных индивидуумов. Семейная пара — мужчина и женщина, — даже до конца не понимая, ощущают, что вошли в реальное (или виртуальное) сообщество ответственно взрослых мужей и жен, т.е. обрели новые психосоциальные ниши-плацдармы, которые испокон веков были основами патриархата и матриархата.

Заметим, что квазиисторические предположения, что якобы некогда был исключительно матриархат, сменившийся патриархатом, не выдерживают критики. Эти два психосоциальных феномена равновесны и потому существовали всегда с большим или меньшим (обусловленным потребностями эпох) преобладанием того или иного. То патриархат, то матриархат становились более манифестированными (заметными) для посторонних наблюдателей (и многих нынешних историков).

Не вдаваясь в обсуждение этой темы, приведем примеры из совсем недавнего прошлого традиционных культур. Известно, что вражду, сражение кавказских мужчин может прекратить женщина, бросив между ними свой головной платок. Это не некое театрализованное действие, а ритуал, когда не любая женщина, а признаваемая всеми, «матриарх», совершает «неслыханный» поступок — обнажает голову — и знак своей чести и власти (особый головной убор матриарха) «приобщает» к основе жизни всех людей, т. е. кладет на «землю-мать» («нана-лата» — по-чеченски), сакрально объединяя ее с «землей отцов» («дай-мохк»).

Не стану подробно излагать всей мистической сущности такого властного вторжения матриархата в действия мужчин, это не попрание патриархата. И приведу еще один пример их взаимодействия.

В Чечне в начале 1995 г., после ввода туда российских федеральных войск, чеченские интеллектуалы — друзья автора этих строк, позволили ему быть свидетелем уникального события. Тогда решался вопрос — вступать ли чеченскому этносу (народу) в боевое (военное) противостояние с федеральными войсками.

Ночью, тайно, автор был доставлен на берег реки и там, из-за густых кустов, увидел удивительное зрелище. На берегу, на «заповедном» лугу, при лунном свете женщины танцевали ритуальный зикр — круговой хороводный танец с пением заклинаний и молитв. Руководила женщина — матриарх.

На мой вопрос, что это, мне разъяснили: — Матриархат сейчас решает — быть или не быть войне. Только после одобрения матриархатом у нас могут начинаться и завершаться войны. Такова традиция.

Не все осознают силу повседневного взаимодействия матриархата с патриархатом, однако они всегда стремятся к равновесию, которое кажется (манифестируется) преобладанием то одного, то другого. Нередко недооцениваются матриархальные влияния на жизнь людей и народов [Арсамаков А., 2006; Казеев Ш.М., Карпе-евИ.В., 2003; Леонтович Ф.И., 1883; Лаудаев У.. 1871 и др.].

В обсуждаемой теме можно отметить еще один аспект. Толпы, взметенные и объединенные стрессом войн, революций, природных катастроф, якобы наделены женской сущностью. Это пытались увидеть и обосновать многие исследователи (Г. Ле-Бон, Г. Тард, 3. Фрейд), пытались воспользоваться этим политики (Наполеон, Гитлер и др.).

Есть ли реальные основания для таких взглядов на массы людей? «Толпы времен Французской революции отличались исключительно женскими свойствами» — пишет Серж Московичи [Московичи С. 1996, с. 149]. Однако он же называет «редкой демагогией, что с толпами надо обращаться как с женщиной, чтобы повелевать ими» [там же, с. 148]. От чего же все вновь возникают такие суждения. Ведь и Наполеон писал: «У меня только одна страсть, одна любовница — это Франция. Я ложусь с ней» (там же).

Изучая психологию властной элиты в коммунистическом московском Кремле (была такая возможность) и в постсоветских высших эшелонах власти, я обратил внимание на то, что важным элементом «стресса власти» становится страсть, горение души, в котором можно видеть «нескончаемый, непрерывный сексуальный оргазм». Он сотрясает фанатичных властителей, и трудно понять: либо их физическая и душевная мощь преобразуется во властительный оргазм, или распаленные им, они становятся неутомимыми патриархами.

И почти всегда (а может быть — всегда) они нуждаются в женщинах-матриархах. Это и «кремлевские жены», властительную роль которых изучают историки, это и женщины, как правило, назначавшиеся при коммунистическом режиме на должности третьих (или четвертых) секретарей обкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ. Всегда властные и обязательно демонстративно-красивые, т. е. с матриархальной сущностью. Как ни странно, но большинство из них курировали областные (районные) спецслужбы и опирались на них. И теперь «матриархи» своей способностью монотонно, спокойно властвовать нередко уравновешивают и у нас, и в других странах взрывную экспансивность патриархов.

Конечно, не только «оргазм властвования» фанатичных властителей — причина их взглядов на толпу, как на женщину.

Возвращаясь к проблемам женщин Чечни, напомним о феномене психосоциального их «всплывания», после окончания «второй чеченской войны» в 2001 г., т. е. об усилении матриархата [Китаев-Смык Л.А., 2001, с. 64-65]. Но теперь в Чеченской Республике прослеживается обратная тенденция; и все же нынешние феминистские лозунги поддерживают влияние женщин (матриархов) в семьях чеченцев.

Жизнеспособность социальных сообществ (в семьях, этносах, государствах) гарантируется гармонией властных тенденций, реализуемых каждым из двух сексуальных воплощений (женского и мужского), т. е. разделения ареалов частной и общественной жизни. С преобладанием в одних ареалах матриархата, в других — патриархата, т. е. двух взаимодополняющих воплощений власти. В традициях запечатлялось оптимальное разделение подчиненных им видов деятельности, быта, пространства (в доме, в селе, в городе) и на разных иерархических уровнях. Оптимальная трансформация воплощений матриархальное™ и патриархальности, в связи с требованиями современных цивилизационных норм, гарантия благополучия человечества.

5.3.3. «Межличностная территория» при хроническом дистрессе

А. При стрессе возрастает значимость своей и чужой территории. Персонализированная территория, будучи мнимым феноменом, опирающимся на реальную территорию, может показаться субъекту гомогенной (однородной); по своей значимости для него границы личного пространства могут быть субъективно недифференцированными. Более того, сам факт существования личного пространства, являющегося как бы продолжением или представительством вовне внутреннего пространства субъекта, может ускользать от сознания последнего. Это характерно для комфортного состояния, когда внимание субъекта отвлечено от его физического окружения, Так может быть, и когда субъект находится в состоянии значительного дискомфорта, в случае его «самоотчуждения» с дереализацией представления о стрессогенном окружении.

В состоянии адаптационной активности функциональных систем человека тем более, если эта активность близка к дистрессу, в сознании актуализируется концепт личного пространства в виде тех или иных его проявлений. Наиболее заметны эмоциональные реакции на изменение предметного и социального окружения, а также изменения представлений о субъективной значимости тех или иных проксимических переменных и т. п. [ХейдметсМ.. 1979; Sommer R., 1969]. При длительном пребывании на одной и той же территории становятся субъективно различимыми разные зоны личного пространства. Дифференциация личного пространства

по признаку различной субъективной значимости его зоны более ярко проявляется при длительном дистрессе.

«Скученность», — сложный психологический феномен, — возникает при достаточно продолжительном совместном пребывании нескольких (многих) людей сравнительно близко и неизолированно друг от друга. При «скученности» в условиях изоляции персонализированные территории нескольких субъектов оказываются как бы взаимопроникающими. В результате у людей формируется единое представление о «своей» и «чужой» территории, которую я называл «межличностной территорией» (МТ) [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 307-316]. Возникновение такого взаимопроникновения «своей» и «чужой» территорий было изучено нами в экспериментах при длительной, многосуточной

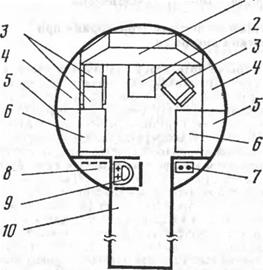

Рис. 37. Схема жилого помещения стенда «Орбита» (наземного динамического имитатора межпланетного космического корабля):

1 —столе приборами; 2 — откидной стол; 3 — часть спального места, трансформируемого в кресло; 4 — шкаф для личных вещей; 5 — шкаф для постели; 6 — откидная кушетка (часть спального места); 7 — кухонный отсек; 8 — электропультовой отсек; 9 — туалет-душ; 10 — коридор относительной изоляции испытуемых, когда дистресс скученности усугублялся кинетозом («болезнью движения, укачиванием»), вызванным гравиинерционным стрессом — непрерывным медленным вращением помещений, в которых находились люди.

Б. Эксперименты в наземном имитаторе межпланетного корабля. В связи с возобновлением подготовки полетов на планету Марс и ослаблением режима секретности при проведении этих работ стало возможным более подробное описание наземного имитатора межпланетного корабля. Раньше этот объект для конспирации был назван стенд «Орбита» (см. рис. 4, 5, 6). Жилая комната вращающейся квартиры-центрифуги диаметром 3,6 м, высотой 2,2 м была оснащена для длительного относительно комфортабельного пребывания в ней двух человек (рис. 37) [Конюхов Е.М., Волоцких М.Е., Китаев-Смык Л.А. и др., 1965; Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 308-309; Китаев-Смык Л.А., Голицын В.А., Мокеев В.Д., Софии В.А., Филиппенков С.Н., 2005]. Эксперименты с вращением проводились продолжительностью до сорока дней.

В кабине имелось два спальных места, два кресла, столы для работы, шкафы для хранения личных вещей и рабочего оборудования, кухонный отсек, туалет, душевая и т. д. В распоряжении испытуемых была бытовая радиоэлектроаппаратура: радиоприемник, магнитофон, телевизор, пылесос и т. д. К кабине примыкал коридор длиной 16 м, который вместе с кабиной являлся консолью центрифуги с диаметром вращения 20 м. В ходе экспериментов использовались вращения со скоростями 24-72 град/с.

Модельная операторская деятельность, а также психологические и медико-физиологические исследования (вынуждавшие испытуемых двигаться и перемещаться в измененном гравиинер-ционном пространстве) занимали весь рабочий день испытуемых (9—10 ч). Их занятия в «свободное время» также были регламентированы.

В результате комплексного стрессогенного действия (укачивание-вращение, относительная изоляция, занятость напряженной деятельностью) у испытуемых возникали ярко выраженные проявления дистресса с широким спектром симптомов: головная боль, рвота, чувство слабости, апатия, затруднения при интеллектуальной деятельности, адинамия, раздражительность, обидчивость, депрессивность и т. д. [Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Гаврилова Л.Н. и др., 1972; Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Клочков A.M. идр., 1969;Китаев-СмыкЛ.А.,КрокИ.С.,ОщепковН.А., 1974; Котова Э.С., Китаев-Смык Л. А., Устюшин Б.В., 1971; Галле P.P., Емельянов М.Д., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M.,

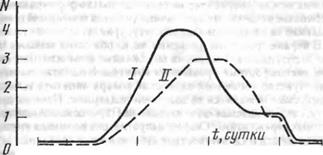

а — зона «укромное убежище» для А и «неизвестная» для Б; б — зона «неприкосновенной собственности» А и неприкосновенная для Б; в, — зона доминирования А по признаку близости и зона субдоминирования Б; в2 — зона доминирования А по признаку компетентности и зона субдоминирования Б; г — зона равного пользования А и Б: д — зона совместного пользования А и Б; е — зона субдоминирования А и доминирования Б по признаку близости; ж — зона, неприкосновенная для А и неприкосновенной собственности для Б; з — зона, «неизвестная» для А, и «укромное хранилище» для Б; и — зона «уединения» А и «непосещаемая» Б; к — зона, «непосещаемая» А, и «уединения» Б

Галле P.P., Емельянов М.Д., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M., 1974, с. 53-60; Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 172-184 и др.].

Изучение межличностной территории (МТ) испытуемых проводилось при наблюдении за их жизнедеятельностью при посещении их экспериментаторами, с помощью телевизионной аппаратуры, путем опроса их по типу «свободного интервью» и методом анкетирования, а также при изучении их дневниковых записей.

Анализ использования испытуемыми предметной среды (помещения и оборудования), кабины и коридора, а также их отчеты о своих действиях и представлениях о значимости для них разных участков внутренних помещений стенда показал сложность структуры МТ у всех 72 испытуемых, участвовавших в экспериментах [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 308-314].

Приведем пример структуры МТ двух участников этих экспериментов. Назовем их А и Б. Этот пример является во многом типичным и для большинства других людей, испытавших дистресс во время многосуточного пребывания в указанных условиях (рис. 38).

Ядром МТ для субъекта А была зона его «неприкосновенной собственности». В ней оказались откидная кушетка (часть его разборного спального места) и шкафчик для личных вещей. Находясь в этой зоне, не только сидя на кушетке, но и когда она была спрятана в нише стены, стоя или проходя в том месте, где была его кушетка, субъект А испытывал наименьший дистресс в тех его проявлениях, которые были связаны с его совместным постоянным пребыванием с напарником. Для Б. эта зона была как бы неприкосновенна. После окончания эксперимента А сообщил о том, что на 4-5-е сутки эксперимента он обнаружил, что ночью, лежа на спальном месте, он мог как бы влезть в маленький шкафчик для хранения постели, который непосредственно примыкал к спальному месту. Сразу, одномоментно можно было «вложить» в шкаф либо ногу и таз, либо плечо и спину. При этом субъект А испытал отчетливое, но необъяснимо приятное ощущение, как будто он «ушел», «спрятался» от стрессогенной обстановки эксперимента. По его мнению, при этом становились несколько менее выраженными даже такие стойкие проявления дистресса, как головная боль и тошнота. Неоднократно днем, сидя на кушетке, он пробовал «влезть» в шкаф спиной. Как полагал А, такие его действия были тайной от Б. Эту зону мы назвали «укромное убежище» А.

Эксцентрично от зоны «неприкосновенной собственности» А располагалась зона его «доминирования». Последнее проявлялось в том, что, находясь в ней, он чувствовал себя более комфортно, чем в остальных частях стенда, за исключением двух вышеописанных зон — «укромного убежища» и «неприкосновенной собственности», пребывание в которых было наиболее комфортным. В зоне доминирования субъекта А располагались приборы, кресло, которым пользовались А и Б попеременно, кухонный отсек, в котором они работали по очереди. Но, несмотря на их, казалось бы, равноправное пользование этой зоной, А испытывал неприятное увеличение эмоционального напряжения, когда в пределах этой зоны находился Б. В свою очередь, Б также чувствовал своего рода неловкость, когда был вынужден находиться в этой зоне; он испытывал удовлетворение, покидая ее. Аналогичные чувства испытывали А и Б относительно участка территории кабины вблизи от электропультового отсека. Он находится в непосредственной близости от откидной кушетки Б, являвшейся его «неприкосновенной» зоной. Однако компетентным в электроаппаратуре стенда был субъект А. Таким образом, зона его доминирования состояла из двух участков. Один оказался таковым из-за близости к зоне неприкосновенной собственности А, другой был обусловлен спецификой компетентности А.