4. 3. Восприятие при стрессе

4.3.1. Изменение зрительного восприятия при кратковременном гравитационном стрессе. Реакции зрения в полетах по параболе

У обитателей Земли восприятие всего происходящего на нашей планете так «рассчитано и создано» Природой, чтобы мы могли адаптироваться почти ко всем возможным на этой планете стрессорам. Так как притяжение планеты всегда одинаково и лишь на мгновения изменяется при прыжках и падениях (не смертоносных), то ощущение гравитации «не удостоилось» представительства в коре больших полушарий головного мозга и, следовательно, не осознается нами как то, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем. И угловые ускорения (повороты) также воспринимаются ограниченно, т. к. устройство шеи и тела не приспособлено (за ненадобностью) к быстрым и долгим вращениям.

Создание скоростных транспортных средств (автомобилей, самолетов, космических кораблей) обрушило на управляющих ими людей массу гравиинерционных стрессоров (ускорений, вращений и т. п.), непривычных для человеческого организма. Возникли вопросы: насколько при этом разлаживается сложнейшая система взаимодействия органов чувств (анализаторов) и быстро ли и насколько полно наступает адаптация к таким «транспортным» стрессорам. Наиболее важным была проблема сохранения надежного зрительного восприятия как наиболее значимого для человека.

Изобретение маневренных самолетов, сделавших возможной технику высшего пилотажа, поместило человека в условия, где на него действовали непривычные и небезразличные для организма изменения действия земной гравитации, необычные вращения, инерционные перегрузки, которые могли отрицательно сказываться на работоспособности пилотов и в конечном итоге на безопасности полета. Некоторые изменения (нарушения) функций сенсорной и двигательной сфер организма, которые были отмечены летчиками при изменениях силы тяжести в полете, сразу же привлекли внимание не только создателей авиационной техники, но и психологов. Еще в 1928 г. Вульфтен-Пальте, известный летчик-врач, много сделавший для развития зарождающейся авиационной психологии, провел летный эксперимент, изучая иллюзию «смещения» приборной панели в кабине самолета, возникающую у летчиков при пониженной весомости во время вхождения в пикирование. Результаты исследований кажущихся смещений визуального поля, возникающих при повышении и понижении действия силы тяжести, были обобщены Аштоном К. Грейбилом в 1952 г. в монографии «Окулограви-ческие иллюзии». Проблема работоспособности человека в невесомости стала особенно актуальной с созданием ракетной техники, которая должна была обеспечить возможность космических полетов человека. Огромное значение сохранности зрения в этих условиях связано, во-первых, с тем, что оно обеспечивает поступление человеку большей части информации; во-вторых.

с тем, что в невесомости вследствие исчезновения реакции опоры существенно нарушаются функции специфических и неспецифических гравирецепторов и, таким образом, возрастает «удельный вес» зрения.

Несмотря на большое число физиологических исследований, выполненных в невесомости, поначалу лишь отдельные сообщения касались надежности зрения. Сопоставление и анализ разрозненных результатов затруднялись различием как методов исследования зрения разными авторами, так и способов создания ими состояния невесомости [Китаев-Смык, Л.А. 1967 а, 1968 а, 1969, 1977, 1978; Петров Ю.П., 1969; Anthony A.J., 1956; PiggL.D., 1961; Sasaki Е.Н., 1965; White W.J., Monty B.A., 1963; White W.J., 1965 и др.]. В связи с этим вопрос о характере зрительного восприятия в условиях невесомости оставался во многом не решенным.

Для повышения надежности полетов при действии на экипаж невесомости первоочередной задачей явилась оценка вероятности возникновения изменений зрительного восприятия в первые секунды ее действия. Для решения этой задачи мной проводились многолетние наблюдения за людьми, впервые находившимися в условиях невесомости, и опрос их после полета.

Как указывалось в предыдущих главах (2.1, 2.2 и др.), в начале действия невесомости возможны возникновения интенсивных эмоций, существенные сдвиги в работе органов чувств. Следует учитывать и то, что начальный период действия невесомости связан с особым напряжением в работе пилотов и космонавтов.

В режимах кратковременной невесомости испытуемым и членам экипажа специально оборудованной самолета-летающей лаборатории (ЛЛ ТУ-104А № 42396) предлагалось обращать внимание на свои ощущения, а также следить за окружающим. Если в режимах невесомости или перегрузки обнаруживались реакции, которые могли быть результатом изменения визуального восприятия, испытуемые согласно дополнительной инструкции должны были в последующих режимах обращать на них особое внимание. Они пользовались электросекундомером для регистрации времени возникновения и продолжительности субъективно воспринимаемых реакций зрения.

В полетах при кратковременных воздействиях невесомости были обследованы 425 человек, из них 215 не имели летного опыта. Об изменениях зрительного восприятия во время действия невесомости сообщили 46 человек.

Первый тип нарушения зрения объединяет то, что во всех случаях у испытуемых в невесомости нарушалась способность видеть окружающее. Все четырнадцать человек, у которых возникали такие нарушения, были представителями нелетных профессий и впервые находились в невесомости. Зрительные реакции возникали у этих людей в невесомости на фоне представления о падении «вниз» и чувства испуга. Три человека сообщили, что в начале первого пребывания в невесомости «ничего не видели». За двумя из них в полете велось наблюдение и производилась кинорегистрация их поведения. У обоих отмечены в начале невесомости мимические реакции, характеризующие испуг. Один из них в это время размахивал руками перед собой, другой крепко держался, подтягиваясь к лееру, укрепленному на потолке кабины, но глаза оставались открытыми. Семеро других отмечали в первые секунды первого для них пребывания в невесомости «затуманивание», «расплывание» видимых предметов. Три человека сообщили о кажущемся сужении поля зрения.

Следующий тип нарушений зрения у 12 человек характеризовался возникновением визуальных иллюзий движения. Из них семь человек описали в послеполетных отчетах кажущееся смещение видимых предметов вниз при возникновении невесомости и вверх — после ее окончания. Пятеро сообщили, что во время невесомости они видели многократное вертикальное «подергивание» предметов; у трех из этих испытуемых на протяжении первой секунды невесомости обнаружены вертикальные нистагмоидные движения глаз. Один испытуемый сообщил, что во время первого пребывания в невесомости панель прибора, с которого он должен был считывать показания, казалась ему циклично перемещающейся — «медленно вниз, затем быстрее вверх и т. д. Считывать данные при этом не мог» (из отчета испытуемого Ф.). Иллюзорное движение происходило всегда в вертикальном направлении. Из двенадцати человек, сообщивших о кажущихся перемещениях визуального окружающего пространства, пятеро имели значительный летный опыт.

Еще один тип нарушений зрения был связан с изменением восприятия глубины (у пяти человек). Четверо отметили во время невесомости кажущееся удаление видимых объектов или «вытягивание» кабины. Из отчета испытуемого Л.: «Во время полета я сидел на полу салона для парения, ни за что не держась. Во время перегрузки мягкие маты, на которых я сидел, промялись и в невесомости подбросили меня вверх. Но я почувствовал, что лечу не вверх, а вниз, в колодец. При этом все виделось удаленным и уменьшенным, как будто я действительно смотрел из колодца. Вначале ощущал страх, как при падении. Потом чувство страха прошло, но картина, "как из колодца", еще сохранялась. Когда я стал летать по салону, отталкиваясь от стен, то видел все как обычно, чувство "как из колодца" прошло как-то незаметно». По данным расшифровки киносъемки, испытуемый Л. с наступлением невесомости взмахнул руками и, медленно поворачиваясь назад через голову, завис в воздухе. На лице выражение удивления. На 4-й секунде невесомости ухватился за поручень. На 7—10-й секундах разговаривал с испытуемым П. Иногда отталкивался и плыл по салону. У одного испытуемого в режиме невесомости возникло иллюзорное приближение наблюдаемого объекта. Из отчета испытуемого К.: «Во время невесомости, приборная панель стала приближаться к моему лицу. Я подумал, что при перегрузке не выдержали крепления, и схватил панель руками... Она была закреплена».

Субъективные реакции еще двух человек имели сложный характер и могут расцениваться как сочетание различных зрительных иллюзий. Из отчета первого из них — испытуемого И.: «Во время полета в соответствии с заданием наблюдал за показаниями индикатора, расположенного передо мной на уровне груди. При действии перегрузки работоспособность не изменилась. В невесомости индикатор стал опускаться вниз, казалось, ниже колен. Я схватился за стол, на котором был укреплен индикатор, чтобы помешать ему опускаться. Почувствовал, что я тоже опускаюсь вниз. Ухватиться за стол не сразу удалось, т. к. в это время я видел только индикатор. Все остальное исчезло. Стола я тоже не видел. Когда после невесомости наступила перегрузка, все виделось обычным; только руки были тяжелее. При повторениях невесомости ничто не мешало считывать показания прибора».

Второй испытуемый С, согласно протоколу эксперимента, в первом режиме невесомости не смог считывать показания прибора, а в последующих режимах производил считывания в соответствии с инструкцией, безошибочно. Из отчета испытуемого С: «Во время перегрузки почувствовал, что мягкая подушка сиденья медленно продавливается под отяжелевшим телом, кровь отливает от лица. И вдруг... будто кабина самолета раскололась и стремглав стала падать. Стало светлее, но туманно; все, что было перед глазами, поехало вниз и остановилось ниже градусов на 10-15. Ужас сдавил горло, захватило дыхание. Подушка кресла расправилась, вытолкнув меня. Руки судорожно сжимали подлокотники. Я понял, что это невесомость. Вокруг был не простой туман. Казалось, что совершенно побелели, будто покрылись снегом или инеем, все светлые части предметов, а темные, напротив, почернели. При этом поблекли цвета, как на недодержанном фотоснимке, напечатанном на контрастной фотобумаге. Все это сохранялось секунд 15-20. И вдруг сразу облегчение, чувство радости. Все еще крепко сжимая руками подлокотники кресла, я стал понемногу взлетать над ним и осматриваться. Все казалось таким умытым, как после дождя, цвета ярче. В последующих режимах невесомости чувство падения и страха было менее выраженным. Затуманивания предметов я больше не замечал». По данным киносъемки: «С наступлением первого режима невесомости на лице испытуемого С. появилось выражение испуга, который через 4 секунды сменился улыбкой, и он стал оглядываться вокруг».

Таким образом, немногие из числа обследованных (7,7 %) отметили в условиях невесомости те или иные нарушения зрительного восприятия. Во всех случаях эти явления расценивались испытуемыми как «кажущиеся». В большинстве случаев реакции зрения появлялись у лиц, не имеющих летного опыта,— у 26 человек. Из числа людей летных профессий указанные реакции были лишь у семи. Во всех случаях зрительные иллюзии появлялись одновременно с исчезновением силы тяжести в первом же режиме невесомости. После нескольких пребываний в невесомости иллюзии перестали возникать.

У лиц, не имеющих летного опыта, преобладали нарушения видимости (иллюзорные затуманивания поля зрения, расплывание видимых предметов и т. д.). Эти реакции возникали на фоне чувства страха и выраженного двигательного и эмоционального возбуждения, были непродолжительны (2—5 с). В большинстве случаев наблюдались лишь в первом режиме невесомости. Иллюзорные смещения визуального поля возникали у 13 человек и сохранялись, как правило, на протяжении всей невесомости, повторяясь в 1—3 ее режимах. Иллюзорное искажение зрительно воспринимаемой глубины отмечено двумя испытуемыми — одним на протяжении одного режима, другим — на протяжении двух режимов невесомости. Важно отметить, что нарушения зрения появлялись только у тех, у кого в режимах короткой невесомости было ощущение опускания вниз — «падения», «проваливания». У них в этих полетах не было ни тошноты, ни рвоты. И напротив, ни у одного из «тошнотиков» в невесомости не было заметных нарушений зрения. В связи с этим еще в 1961 г. я рекомендовал отбирать из числа космонавтов для работы с визуальными индикаторами, шкалами, приборами именно «тошнотиков», а для работы с интенсивными перемещениями при невесомости в кабине и в открытом космическом пространстве направлять тех, кого не тошнит при тестировании в кратких режимах невесомости (в авиационных полетах по параболе) [Бестужев К.И., Берез-кин Е.Т., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M., 1961].

В режимах невесомости (и перегрузки) во время полетов по параболе мной было обнаружено изменение различной функции зрения, в том числе и цветовосприятия. Это свидетельствовало о сложности взаимодействующих систем в структуре анализатора одной (в данном случае зрительной) модальности [Китаев-Смык Л.А., 1963,1964; Китаев-Смык Л.А., 1969; Китаев-Смык Л.А., Пинегин Н.И., 1966 и др.]. Стрессогенные факторы могут изменять сбалансированность этих систем, что сказывается на показателях восприятия, регистрируемых инструментально, и воспринимаемых как субъективно заметные изменения внешней среды. А если, по мнению испытуемого, их «быть не может», то они интерпретируютя им как сенсорные иллюзии.

Большой серией экспериментов в коротких режимах невесомости и перегрузки, т. е. при гравитационном стрессе, были

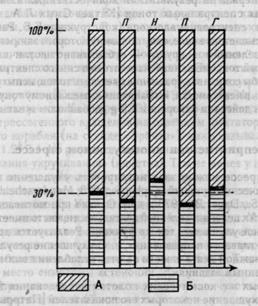

Рис 28. Изменения цветовой чувствительности при кратковременном гравиинерционном стрессе (в режимах невесомости и перегрузки):

Яркость (в%). А — желтого — 560 нм. Б — синего — 450нм. Эти спектраль ные тона «смешивались» испытуемыми так. чтобы приравнять их смешанный тон к зеленому («салатовому») спектральному тону с длиной волны 540 нм установлены разнонаправленные изменения чувствительности зрения к синему и желтому насыщенным и спектральным тонам. Если ненасыщенные цветовые тона (близкие к порогу различения цвета) при изменении действия силы тяжести (возникновение ускорения 1,5 g или невесомости) казались еще менее насыщенными или бесцветными, то насыщенные тона при тех же воздействиях казались более насыщенными и яркими. При возникновении невесомости испытуемым казалось, что намного ярче других насыщенных цветов становился желтый тон. При ускорении 1,5 g несколько более ярким и насыщенным казался синий цвет. Эксперименты проводились с окрашенными полями, колориметрированными с помощью «Атласа цветов» Е. Б. Рабкина и при его консультационной помощи.

Указанные качественные данные [Китаев-Смык Л.А., 1963] были подтверждены результатами количественных измерений восприятия спектральных тонов [Китаев-Смык Л.А., 1969]. С помощью спектроанамалоскопа (конструкции Е.Б. Рабкина) создавалось цветовое поле, одну половину которого занимал спектральный зеленый тон, другую — субъективно неотличимый от него зеленый тон, смешанный из желтого и синего спектральных тонов. Чтобы сохранять уравнение цветовых тонов, испытуемые, оказавшись в невесомости, «добавляли» к смешанному тону синий цвет, а при действии ускорения 1,5 g «добавляли» желтый цвет (рис. 28).

4.3.2. Восприятие при многосуточном стрессе

При стрессе можно зарегистрировать ухудшение целого ряда психических функций [Kaplan S., 1973; Manderscheid R. W., Silbergeld S., Dager В., 1976 и др.]. Однако при мотивации, побуждающей к целенаправленной деятельности, часто имеет место значительное улучшение тех же функций. Реализуется принцип «усиления главного направления», т. е. улучшение результатов наиболее важной деятельности за счет ослабления внимания к второстепенным заданиям.

В первых же космических полетах исследования зрения выявили ухудшение некоторых его показателей [Петров Ю.П., 1969; Хрунов Е.В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974]. Вместе с тем космонавты отлично выполняют задания, связанные со зрительной нагрузкой [Береговой Г.Т., Бузни-ков А.А., Васильев О.В. и др., 1972 и др.]. Более того, стали известны многочисленные случаи наблюдения из космоса столь мелких наземных объектов, что это, казалось бы, противоречило научным данным о возможностях зрения. Оценивая эти случаи, во-первых, не следует забывать, что усредненные данные, полученные в целях профотбора, отражают скорее нижнюю границу его требований. Во-вторых, в «космическом феномене» проявляется процесс «обучения видению», который постепенно реализуется при профессиональном обучении и из-за этой постепенности иногда ускользает от исследователей зрения. Впервые попав в космос, человек оказывается как ребенок перед беспрецедентным фактом, как обучающийся ремеслу, но в кратчайшие сроки оснащенный умением обучаться. Такой процесс «обучения видению» описан В.И. Севастьяновым: «В первые дни с космической высоты я различал мало объектов. Потом стал замечать суда в океане. Затем — суда у причалов. В середине полета обнаружил поезд, подходивший к мосту. Первое время возле дороги виднелись какие-то квадратики. Через несколько дней заметил, что это приусадебные участки. Вскоре стал различать, какие из них вспаханы, а какие нет. В конце полета уже видел постройки на этих участках... Начинаешь замечать крупные объекты: острова, моря, горные цепи. Потом поле зрения "сужается", становится больше знакомых объектов. После второй недели полета стоило взглянуть в иллюминатор, и я сразу узнавал, где летит корабль» [Севастьянов В.И., 1979, с. 30—31].

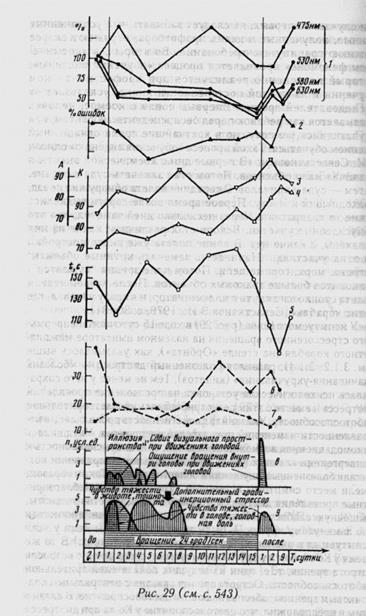

У испытуемого Ко-ва (рис. 29) в ходе 15-суточного непрерывного стрессогенного вращения на наземном имитаторе межпланетного корабля (на стенде «Орбита»), как указывалось выше (см. 3.1.2—3.1.4), развился болезненный дистресс — «болезнь укачивания-укручивания» (кинетоз). Тем не менее у него сохранялась психологическая установка на преодоление проявлений дистресса и вместе с этим регистрировалась удовлетворительная работоспособность. Указанная двойственность проявлялась в направленности изменений показателей восприятия. Ухудшилась аккомодационная возможность зрения, снизилась способность к конвергенции глазных яблок, при длительном напряжении возникали болезненные ощущения в области глазниц. Таким образом, имели место симптомы астенопии. Это усиливало неблагоприятные проявления дистресса: головную боль, чувство тошноты, мышечную слабость. (Такие же явления — усиление кинетоза «по замкнутому кругу» — были зарегистрированы нами у всех испытуемых в аналогичных экстремальных условиях.) В то же время у Ко-ва, как и у других испытуемых, существенно возросла острота зрения, т. е. один из ведущих показателей зрительной работоспособности. Острота зрения связана с центральным кол-бочковым зрением, обеспечивающим цветовосприятие. В связи с этим я предположил, что цветовосприятие у Ко-ва при дистрессе улучшилось. С помощью спектроаномалоскопа конструкции Е.Б. Рабкина было обнаружено, что пороговая чувствительность к коротковолновой (синей) части спектра, действительно, возрастала. Однако в то же время чувствительность к средне- и длинноволновым цветовым тонам (зеленому, желтому, красному) снизилась. Надо полагать, эти фрагментарные улучшения зрения (несмотря на симптомы астенопии) связаны не с тотальным повышением чувствительности колбочкового зрения, а с изменением нейрогуморальных и иных «механизмов» в высших интегративных уровнях зрительной системы.

Связь зрительного, в частности цветового восприятия, с вегетативными функциями организма может быть проиллюстрирована эффектом цветовых воздействий на вегетативные симптомы стресса. Мной обнаружено, что быстрая установка перед испытуемым хорошо освещенного яркого желтого экрана («цветовая нагрузка») могла при наличии легкой тошноты провоцировать рвоту; это воздействие часто вызывало у испытуемых (при наличии у них симптомов кинетоза) ощущение удара в живот. «Цветовая нагрузка» с использованием коричневого, оранжевого цветов тоже заметно усиливала имеющуюся при кинетозе тошноту [Китаев-Смык Л.А., 1977]. «Цветовые нагрузки» с использованием голубого, фиолетового и главным образом синего, напротив, несколько снижали тошноту при стрессе-кинетозе. Следует сказать, что известно много экспериментальных данных относительно влияния цветовых воздействий на вегетативную систему [Шапиро Б.И., 1965; StolperJ.H., 1977 и др.].

Рис. 29. Сенсорно-перцептивные показатели при многосуточном стрессе у испытуемого Ко-ва (при жизнедеятельности его в стенде «Орбита», вращающемся с угловой скоростью 24 град/с).

1 — пороговая контрастная чувствительность (по яркости) цветового зрения к спектральным тонам 475,530,580,630 нм.; 2 — острота зрения; 3 — максимальная аккомодация (шкала А в мм); 4 — максимальная конвергенция (шкала К в мм); 5— пороговая чувствительность периферического зрения (в сек.); 6 — продолжительность нистагма при «сильном» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 с); 7 — продолжительность нистагма при •слабом» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 5 оборотов за 20 с ); 8 — сенсорные иллюзии: «внешние» (сдвиг визуального пространства при движениях головой) и «внутренние» (ощущение вращения внутри головы при движениях головой).

♦Жирной короткой» стрелкой обозначено время двухчасовой остановки вращения стенда «Орбита» по техническим причинам (эта остановка стала «дополнительным» гравиинерционным стрессором).

В описанных выше исследованиях максимально противоположные эффекты создавали при стрессе желтый и синий тона. О полярности субъективной оценки именно желтого и синего цветов говорил известный художник Василий Кандинский. Функциональные механизмы, лежащие в основе этой полярности, следует обсуждать с учетом двойственности нашего зрения, т. е. наличия фотопического и екотопического зрения, и того, что максимальная чувствительность одного адресована к желтой, другого— к синей частям цветового спектра. Полярные эффекты желтого и синего цветов были подмечены в древности и отражены в представлениях о субстанциях «янъ» и «инь». Ц. Ле-Престр сообщает, что первоначально на Дальнем Востоке янъ было обозначением солнечного склона горы, инь — теневого [Le Prestre С. 1971, с. 178]; в дальнейшем под этими понятиями стали понимать более широкие явления. В последние десятилетия опубликовано немало экспериментальных данных о том, что сложность реакции зрительного анализатора при гравитационных стрессорах не исчерпывается «двойственностью», обнаруженной автором этих строк и описанной выше.

4.3.3. Зрительные иллюзии при кратковременном гравиинерционном стрессе

Следует отметить, что у лиц, имеющих значительный летный опыт, зрительные реакции в невесомости были чаще в виде иллюзорного движения оптического поля и искажения видимой глубины пространства, а не ухудшения видимости окружающего. И как ни странно, у «опытных» испытуемых такие зрительные иллюзии были намного более устойчивы (повторялись в большем числе режимов невесомости), чем у людей нелетных профессий.

Наиболее изученной зрительной иллюзией, возникающей в условиях невесомости, стала так называемая окулогравиче-ская иллюзия — кажущийся вертикальный сдвиг пространства [Китаев-Смык Л.А., 1968 a; Roman J.A., Warren В.Н., Graybiel А., 1964 и др.]. Она чаще возникает в условиях затемнения при наблюдении за тускло светящимся ориентиром во время гравитационных воздействий у большинства людей и воспроизводится при многократных повторениях такой ситуации. То, что в ходе настоящего исследования окулогравическая иллюзия была отмечена только четырьмя из 425 обследованных, следует объяснить отсутствием затемнения в кабине нашего самолета во время изменения силы тяжести в полете, а также тем, что многие из наблюдавшихся нами в полетах людей ко время невесомости были заняты реальной, подчас напряженной деятельностью, что, как известно, стимулирует осознаваемость текущей ситуации и препятствует активизации в сознании иллюзорных представлений. В темноте снижение тонического влияния интегративных центров центральной нервной системы наряду со снижением значимости сигналов об оптическом пространстве способствует возникновению иллюзорного восприятия [Popov V.A., YuganovE.M., 1967].

Экспериментальные данные [Китаев-Смык Л.А., 1968 а] позволяют считать, что окулогравическая иллюзия при гравитационных воздействиях не является результатом движения глазных яблок. Как полагал 3. Гратеволь [Gerathewohl S., Ward J., 1960], она возникает как актуализация в сознании обратной афферентации, сигнализирующей об изменениях в глазодвигательном аппарате, компенсирующих тонические влияния на него гравирецепторов. Сообщалось, что не движение глаза, а корректирующие сигналы, которые предотвращают его движение, являются причиной иллюзорного блуждания светового пятна в темноте [Грегори Р.Л., 1970]. И все же иллюзорное периодическое смещение визуального ориентира в условиях невесомости, отмеченное в ходе нашего исследования испытуемым Ф., возможно, является ни-стагмообразным проявлением окулогравической иллюзии, когда вестибулярные тонические влияния, вызывающие поворот вверх глазного яблока, периодически «накапливались» и преобладали над компенсирующими их стимулами к его опусканию.

Наблюдаемое в ходе настоящего исследования иллюзорное «удаление» или «увеличение» визуальных объектов — это два проявления иллюзий одного и того же вида (типа) [Китаев-Смык Л. А., 1967 а]. В зависимости от того, величина ли рассматриваемого объекта или расстояние до него представляется наблюдателю константным, как указывал Вунд [Wundt W., 1908—1911], может возникать ощущение либо меняющейся удаленности объекта, или изменения его величины, т. е. измененным кажется нефиксируемый показатель пространства. Если испытуемые, парящие при невесомости в освещенной кабине, знали о размерах рассматриваемых объектов, но не получали точной информации о расстоянии до них, то иллюзия проявлялась в виде «удаления» видимых объектов. Когда же испытуемые были фиксированы на определенном расстоянии в затемненной кабине перед светящимися ориентирами, о неизменности которых им не было известно, то данная иллюзия при невесомости проявлялась как «увеличение» светящихся фигур [Китаев-Смык Л. А., 1967 и др.] (рис. 30).

|

Яркое описание подобной иллюзии приводит испытавший ее при кратковременной невесомости известный психолог-исследователь В.И. Лебедев: «Во второй "горке" я должен был "плавать" в невесомости. Надел защитный шлем и лег на пол, покрытый толстым слоем поролона. Началась перегрузка, и я стал вдавливаться в поролон. Состояние невесомости наступило внезапно, и я, не успев опомниться, почувствовал, что полетел вверх, а затем в неопределенном направлении. Наступила полная дезориентация в пространстве. Затем я начал в какой-то степени разбираться в обстановке. Увидел пол и стены помещения. Показалось, что последнее быстро удлиняется. Иллюзия напоминала такое ощущение, когда смотришь в перевернутый бинокль. Взглянул на пол и увидел, что он движется подо мною, убегая от меня вместе с удлиняющимся и уменьшающимся помещением. В это время старался за что-нибудь ухватиться. Но хотя предметы подо мной и по сторонам казались близко расположенными, я никак не мог дотянуться до них руками, что вызвало чувство крайнего эмоционального возбуждения. Затем, очутившись в хвосте самолета, ухватился за какой-то предмет и стабилизировал свое положение в пространстве» [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971, с. 83].

Пространственную иллюзию «удаления» органов управления самолета в невесомости отметил летчик Стэллингс. Он писал: «Сначала у меня возникли некоторые ошибочные ощущения при состоянии невесомости, так что приходилось тянуться, чтобы достать различные приборы управления» [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971, с. 105].

При продолжительном действии невесомости в первых же космических полетах у космонавтов возникали зрительные иллюзии. Макдивитт во время полета на «Джемини-4» должен был, управляя кораблем, сблизиться со второй ступенью ракеты-носителя, определяя при этом визуально расстояние до нее. Судя по опубликованным данным, это оказалось очень трудным делом. Анализ выдержек из записей радиопереговоров свидетельствует о том, что космонавт в какой-то момент даже приблизительно не мог оценить расстояние до ракеты-носителя. Временами ему казалось, что он приблизился вполне достаточно. Когда было израсходовано «рабочее тело» микродвигателей «Джемини-4», Макдивитт определил расстояние до цели в 120 м, тогда как фактически оно равнялось 600 м. Таким образом, вследствие возникновения у космонавта в невесомости иллюзии «приближения» задача сближения при визуальном контроле за расстоянием не была выполнена. После этого полета все американские пилотируемые корабли обеспечиваются радиолокаторами для определения расстояния между кораблем и объектом стыковки, а также для измерения их относительных скоростей [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971].

А.А. Леонов сообщал, что в тот момент, когда он первый раз оттолкнулся от шлюза космического корабля «Восход-2» и, отплывая от него, оказался в состоянии свободного парения, то хорошо знакомый ему корабль показался необычно большим, как бы распухшим. Иллюзия «увеличения» усилила, по его словам, эмоциональные переживания необычности обстановки выхода в открытый космос. Космонавт А. Николаев рассказывал, что в невесомости ему казалось, будто бы двигался сам по себе один из приборов, укрепленных в кабине. Но иллюзия возникала только тогда, когда прибор был на периферии поля зрения. Можно полагать, что эта иллюзия возникала при поворотах глаз или головы космонавта и являлась результатом нарушения баланса глазодвигательных мышц при долгой невесомости в орбитальном полете. Электроокулография, проводившаяся в полетах П.Р. Поповича и В.В. Терешковой, показала, что в отдельные моменты полета появлялась асимметрия в работе глазодвигательных аппаратов. Подобный же дисбаланс мышечных аппаратов глаз был отмечен мной при определении гетерофории в полетах на параболе, а также в условиях длительного медленного вращения в наземных условиях.

Определенную роль в формировании пространственных иллюзий в невесомости играет функциональное состояние аппаратов аккомодации и конвергенции, фузионные резервы и т. п. Эти зрительные функции изменчивы при невесомости [Егоров Б.Б., 1964; Китаев-Смык Л. А., Пинегин Н. И., 1966; Петров Ю. П., 1969идр.[. Различная направленность этих изменений создает возможность возникновения в невесомости как иллюзии «увеличение — удаление», так и иллюзорного «уменьшения - приближения».

Наличие корреляции между профессиональной подготовленностью человека и тем, в каком виде у него актуализировалась иллюзия переворачивания («полет в перевернутом положении» у обладающих большим летным опытом и «подъем вверх» у лиц, не обладающих таким опытом), соответствует концепции Б.Г. Ананьева о том, что состав и структура чувственного отражения образуют сенсорную организацию, зависящую от образа жизни и деятельности человека [Ананьев Б.Г., 1961].

Решающую роль в возникновении зрительных иллюзий при невесомости играет, можно полагать, изменение центральных, кортикофугальных влияний, регулирующих приток гравирецеп-торной афферентации и координирующих ее взаимоотношения со зрительной анализаторной системой. Известны многочисленные факты, свидетельствующие об особой роли височно-теменной коры в координации связей зрительного восприятия с информацией, поступающей от вестибулярного и кожно-мышечного анализатора. При раздражении височной коры головного мозга человека во время оперативного вмешательства или в результате болезненного процесса у него появляются ощущения, охватывающие весь спектр возникающих в невесомости реакций зрения, описанных в монографии [Китаев-Смык Л.А., 1983], а также [Бинг Г., Брюккер, 1963; Лобова Л.П., 1937; Меркулов И.И., Жаботинский Н.В., 1963; Шмарьян А.С, 1940].

Известны механизмы «фильтрации» афферентного потока на различных уровнях сенсорных систем. Благодаря этим механизмам «существенные» сигналы достигают сознания, а «несущественные» подавляются. Предположение о недостаточной фильтрации гравирецепторных сигналов, как об одной из причин возникновения в режимах невесомости искажений формы визуальных ориентиров, подтверждает тот факт, что волевые усилия при фиксации взгляда стабилизируют визуальное изображение вблизи от точки фиксации взгляда [Китаев-Смык Л.А., 1967 а] (рис. 30). В данном случае, согласно существующим концепциям, надежность получаемой информации увеличивается благодаря активности кортикофугальных влияний на системы, фильтрующие избыточную информацию.

Интересны результаты, полученные в экспериментах с воздействием на испытуемых ускорения Кориолиса, проведенных мной в авиационных полетах по пораболе. В темной кабине самолета было поставлено вращающееся кресло. Перед лицом сидящего в нем человека на кресле был укреплен черный экран, в котором прорези создавали круг из светящихся штрихов. Испытуемого усаживали с наклоненными вперед туловищем и головой. Начинали вращение, во время которого он по команде выпрямлялся, поднимал голову и смотрел на черный экран со светящейся геометрической фигурой. При подъеме головы уменьшался радиус ее вращения и на нее (на вестибулярные аппараты) действовало кориолисово ускорение. При естественной силе тяжести испытуемый, подняв голову во время вращения, видел «картинку» на экране без какого-либо иллюзорного искажения, но когда он подымал голову во время вращения в невесомости, то ему казалось, что светящийся пунктирный круг распался. «Отдельные светящиеся штрихи независимо друг от друга извивались и ползали, как огненные червячки, по экрану. Но лишь только невесомость сменялась перегрузкой, все они кидались на свои места и образовывали штриховой круг» (из отчета испытуемого С.) [Китаев-Смык Л.А., 1967 а, 1983, с. 232].

Неожиданным стало то, что когда во время невесомости, после воздействия кориолисова ускорения, сидя на вращавшемся кресле, испытуемые по нашей команде сосредоточивали внимание (фиксировали взгляд) на отдельных штрихах, образующих круг, то именно эти штрихи начинали казаться самостоятельно двигающимися, извивающимися. При этом остальная часть штрихового круга оставалась стабильной.

Исследования зрительных иллюзий при одновременном действии на человека гравитационных (невесомости), инерционных (ускорение Кориолиса), т. е. гравиинерционных, воздействий были продолжены мной в экспериментах с пятнадцатисуточ-ными вращениями на стенде «Орбита» (при скорости вращения 36 град/с, а также до вращения и после его остановки).

Испытуемый усаживался в кабине стенда на расстоянии 9 м от центра вращения, лицом «от центра». Для создания визуального последовательного образа (на сетчатке глаз) использовалась лампа-вспышка (фотопринадлежность), заклеенная черной бумагой, в которой были прорезаны щели, расположенные радиально и образующие круговую фигуру. Мгновенным включением лампы-вспышки, на которую смотрел испытуемый (с расстояния 50 см) у него создавался зрительный последовательный образ, т. е. человек продолжал видеть «лучистую фигуру». После этого он по команде быстро наклонял голову и туловище вперед, «рассматривал» последовательный образ, затем поднимал голову (выпрямлялся) и опять «смотрел» на последовательный образ.

Наиболее интересным оказалось то, что самые заметные иллюзорные искажения лучистой, кругообразной фигуры при действии на испытуемых кориолисовых ускорений были не в первые, а с третьих по пятые сутки проживания в непрерывно вращающейся квартире-центрифуге (в стенде «Орбита»).

Напомню, что в описываемых экспериментах, когда человек, находящийся во вращающейся среде, двигается, перемещается, то почти всегда изменяется его удаленность от центра вращения и из-за этого на него действует ускорение Кориолиса. «Толчки» этим ускорением по телу человека, «удары» по его вестибулярным аппаратам становятся основными стрессорами, вызывающими «болезнь укачивания-укручивания», т. е. кинетоз.

За первые трое суток этой «болезни» у человека «разлаживается», «разрушается» так называемая функциональная системность анализаторов пространства, т. е. привычное, обыденное неосознаваемое представление о пространстве при жизни на земной поверхности. А с пятых суток вращения начинает складываться новая «функциональная системность» органов чувств, адекватная жизни во вращающейся среде.

За десятилетия после описываемых экспериментов нейрофизиологией и нейропсихологией накоплены обширные сведения для понимания механизмов возникновения зрительных иллюзий, подобных рассмотренным выше. Однако задачи предотвращения аварийности скоростного транспорта из-за таких иллюзий не решены. Это создает проблемы даже в космоплавании, хотя на их устранение направлены обширные финансовые и интеллектуальные средства.

Проводящиеся на протяжении нескольких десятилетий исследования при длительной невесомости в орбитальных полетах подтвердили данные, полученные мной в режимах кратковременной невесомости: «Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что подавляющее большинство космонавтов

(80-93 %) испытывали в полете головокружение и различного рода иллюзии восприятия пространства. Последние выражались чаше всего в появлении ощущения наклона тела вперед или назад или перевернутого положения, "зависания вниз головой". Реже возникала иллюзия вращения собственного тела или смещения окружающих предметов. Подобные реакции появляются либо сразу, либо (значительно реже) спустя 2 ч после наступления невесомости и продолжаются, как правило, от нескольких минут до 4 ч и более. При этом космонавтами замечено, что усиление или повторное возникновение иллюзий часто сопряжено с повышенной двигательной активностью или рассматриванием Земли через иллюминатор. У некоторых космонавтов появлялось также чувство смещения внутренних органов вверх, при резких движениях головой возникало ощущение "плавания" окружающих неподвижных предметов внутри корабля, затруднение в "фокусировании" взгляда и в "захвате предмета взором"» [Горгиладзе Г.И., Брянов И.И., Юганов Е.М., 1990, с. 198-199].

4.3.4. Взаимная экспансия сознания и подсознания при беспрецедентности стрессогенного состояния

Возникновение зрительных иллюзий, описанных выше, можно рассмотреть с позиции гипотезы (А.И. Миракян и др.), согласно которой наблюдаемый объект первоначально в перцептивных структурах наблюдателя «искажается», «распадается» (без осознания того) с тем, чтобы потом «сложиться» в осознаваемый образ. Немаловажную роль играет знание о предмете, ранее имевшееся у человека, а также формирующееся в процессе текущего наблюдения объекта. Согласно указанной гипотезе, можно предположить, что при стрессе сознание как бы расширяет область своей компетенции, «вторгаясь» в обычно неосознаваемые процессы [Китаев-Смык Л.А., 1983. с. 232-234; Kitajew-SmykL.A., 1988, s. 172-174]. При этом осознается еще не сформированный образ наблюдаемого объекта. В результате он видится наблюдателем иллюзорно расчлененным или искаженным. И если при неинтенсивном стрессе (во время возникновения кратковременной невесомости) напряжение внимания способствовало восприятию объекта в соответствии с известной субъекту «нормальной» его формой, то при значительной интенсивности комплексного гра-витоинерционного стрессора интеллектуальное напряжение приводило к «экспансии» сознания в обычно не осознаваемые сферы при игнорировании знания о «нормальной» форме объекта. Такие предположения потребовали специальных экспериментальных исследований, чтобы обрести статус научных гипотез.

Еще в 70-х гг. прошлого века мной высказаны рекомендации: «Можно апробировать указанные выше предположения при создании технических средств для тренажа стрессустойчивости людей и систем "человек—машина" применительно к экстремальным условиям деятельности. Целесообразно исследовать возможности предъявлять человеку-оператору отображение информации не в целостном виде, а в "расчлененном", "искаженном" таким образом, чтобы это "расчленение" предвосхищало аналогичные явления в когнитивной сфере человека, как бы наталкивая ее к определенного рода ресинтезу образа, т. е. служило бы особого рода подсказкой к осознанию человеком информации в форме, способствующей его стрессустойчивости» [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 233].

В основе угасания описанных реакций зрения при повторных режимах невесомости лежит процесс «привыкания». Высказывалось мнение, что оно обусловливается центробежными механизмами, регулирующими сенсорный поток с помощью кортикофугального «клапанного» эффекта [Hernandes-Реоп R, 1969]. Быстрая по сравнению с другими сенсорными реакциями нормализация функций зрения у большинства наблюдавшихся при невесомости людей свидетельствует об относительной устойчивости зрительной системы при гравитационных экстремальных воздействиях, о высокой ее «пластичности».

Было обнаружено, что вероятность возникновения изменений (нарушений) зрительного восприятия в невесомости уменьшалась по мере адаптации людей к повторным воздействиям невесомости [Китаев-Смык Л.А., 1964, 1967 а]. Практика космонавтики показала, что профессиональный отбор и подготовка космонавтов сводят на нет вероятность существенных нарушений зрения в полете. Однако случаи изменений некоторых показателей зрительных функций были отмечены у людей и в космосе [Иванов Е.А., Попов В. А., Хачатурьянц Л. С, 1968; КопаневВ. И., Юганов Е.М., 1972; Копанев В.Н., Юганов Е.М., 1974; Петров Ю.П., 1969; Хрунов Е.В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974; Berry С.А., 1973; Горгиладзе Г.И., Брянов И.И., Юганов Е.М., 1990 и др.].

Понятно, что системы отображения информации (СОИ) пилотируемых космических аппаратов должны строиться с учетом малейших возможностей любых нарушений зрения в полете. Исследования различных функций зрения (острота, абсолютная и цветовая чувствительность зрения, границы поля зрения, аккомодация и конвергенция, глубинно-глазомерная функция, симметрия работы глазодвигательных аппаратов) при кратковременной невесомости были проведены нами при подготовке первых космических полетов [Китаев-Смык Л.А., 1963 а, 1964, 1969,1977 а и др.]. Одновременно с нами или с некоторым отставанием, как потом стало известно, большая часть аналогичных исследований была проделана в США [Pigg L.D., 1961; Roman J.A., Warren В. H.,Graybiel А., 1964; Sasaki Е.Н., 1965; White W.J., 1965; White W.J., Monty B.A., 1963]. Полученные данные стимулировали инженерно-психологические работы, направленные на оптимизацию систем отображения информации пилотируемых космических аппаратов [Китаев-Смык Л.А., Крок И.С, Ощепков Н.А., 1974; Хрунов Е. В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974 и др.].

4.3.5. Пространственная ориентация при гравиинер-ционных стрессорах, имитирующих турбулентные влияния атмосферы во время вхождения в нее космического корабля

Техническое обеспечение ориентации в пространстве и управление пилотируемых летательных аппаратов должны предусматривать компенсацию различий между обыденно привычными афферентными сигналами, возникающими при перемещениях человека на Земле, и сенсорной афферентацией, возникающей у летчика, космонавта при его передвижениях вместе с управляемым им летательным аппаратом. О несовершенстве существующих систем пилотажной индикации свидетельствует сравнительно частое возникновение в полетах пространственных иллюзий, являющихся одной из важных причин аварийности летательных аппаратов. В связи с этим в последние десятилетия увеличилось число исследований ориентации человека в условиях, где пространственная среда в силу своей «непривычности» становится стрессогенным фактором.

Нами в 70-х гг. были проведены исследования пространственной ориентации человека, изолированного в кабине (каюте) плавающего стенда (специально оборудованной крейсерской яхты) [Китаев-Смык Л.А., Чурсинов А.В., 1980; Китаев-Смык Л.А., Попов В.А., Чурсинов В.А., 1983]. Комплексный стресс-фактор на плавающем стенде составляли: укачивание при плавании в штормовую погоду с волнением и ветром от 4 до 6 баллов, относительная изоляция, скученность, реальная опасность длительного пребывания на утлом суденышке вдали от берегов, бытовой дискомфорт. К этому «набору» иногда присоединялись негативные социально-психологические факторы (ссоры, конфликты).

Это исследование проводилось по программе подготовки полета на советском управляемом космическом корабле «Буран». Разраба

тывались методология и принципы оптимизации управления кораблем на этапе прохождения его сквозь атмосферу, когда на экипаж воздействуют многофакторные гравитационные воздействия (качания, кидания, удары, вращения) из-за турбулентного состояния забортной атмосферной среды. Гравиинерционное воздействие во время плавания в шторм на экипаж крейсерской яхты в некоторой степени было аналогом указанных космических факторов.

Определялось соответствие субъективного представления испытуемого о гравитационном вертикальном направлении (субъективная вертикаль — СВ) с истинным гравитационным вектором (истинная вертикаль — ИВ) (рис. Зі). Для этого использовалось специальное устройство. На электронном дисплее раздельно или вместе предъявлялись истинная и субъективная вертикали. Последняя «устанавливалась» самим испытуемым с помощью ручки управления, которую он должен был удерживать в строго вертикальном, как ему казалось, относительно поверхности Земли положении.

Исследования проводились во время трехсуточных (с участием А.А. Гостева) и десятисуточных непрерывных плаваний при волнении и ветре от 4 до 6 баллов На протяжении всего срока плавания испытуемые не выходили из кабины плавучего стенда (яхты) и не видели внекабинных ориентиров (линии горизонта, поверхности воды, неба, внешнего вида стенда и т. п.). В длительных экспериментах приняли участие 16 испытуемых. Кроме того, во время кратковременных экспериментов (плавание продолжительностью 0,5-5 ч.) обследовано еще 22 человека.

А. Индивидуальные различия субъективного представления о пространстве и вертикальном направлении на основании гравирецепции без визуального контроля.

С учетом словесных и письменных отчетов испытуемых мной были выделены разные типы «чувства вертикали» т. е. комплекса ощущений, на основании которого у испытуемых формировалось представление о гравитационной вертикали. 1. Чувственный образ, создающий у испытуемого представление о субъективной «вертикали», находился вне его тела (сенсорная экстраскопия). Этот образ мог восприниматься преимущественно зрительно или за счет кожной, кинестетической чувствительности.

Зрительное представление «вертикали» у одних испытуемых могло локализоваться вне реального оптического пространства и независимо от него. «Вижу как бы вертикальную черту на фоне горизонта, далеко впереди за стенами каюты, будто это маяк на фоне горизонта» (из отчета испытуемого П.). Напомним, что стены каюты не имели окон, и испытуемый сообщал о мнимых предметах. «Зрительно представляю как бы висящую в пространстве вертикальную линию» (из отчета испытуемого Ш.). Таких людей называли «пространственные внекабинники».

У других испытуемых зрительный концепт вертикали зависел от реальной оптической среды, т. е. был связан с положением и движением каких-либо реальных элементов интерьера. Их называли «пространственные внутрикабинники». «Вижу черточку на стоне каюты впереди меня, о величине крена яхты знаю по наклону этой черточки, который отчетливо вижу» (из отчета испытуемого М.). «Черточкой» испытуемый М называл реальную случайную царапину на стене каюты перед ним; эта царапина, естественно, была фиксирована на стене каюты. Зрительный концепт «вертикали», независимый от оптического пространства каюты, мог разрушаться (исчезать) при отвлечении внимания испытуемого от процесса слежения за ним, однако он сохранялся при перемещении каких-либо предметов, кратковременно заслоняющих оптическое пространство перед испытуемым. Зрительное представление «вертикали», зависимое от конкретных элементов интерьера, формировалось у испытуемого в тот момент, когда у него либо имелись сведения о том, что стенд занял строго вертикальное положение или при предъявлении испытуемому на экране дисплея-индикатора истинного положения «вертикали». Субъективное зрительное представление вертикали, зависимое от оптической среды интерьера, распадалось, когда этот интерьер был, хотя бы на короткий срок, заслонен от наблюдателя, после чего представление о «вертикали» самостоятельно не восстанавливалось до тех пор, пока испытуемому вновь было показано на экране дисплея истинное положение вертикали.

И третьи испытуемые («пространственные чувственники») сообщали, что представление о вертикали возникало у них на основании чувства давления различных внешних опор (сиденья, кресла, заголовника, подлокотников, боковых упоров, привязных ремней и др.) на тело, голову, конечности. «Чувствую, что упираюсь левым плечом в боковую стойку; по силе давления знаю, что левый крен градусов 10-15» (из отчета испытуемого К.). «Изменилось давление ягодиц на кресло, сползаю вправо, приходится упираться правой ногой — крен 18-20 °» (из отчета испытуемого Ж.).

2. Чувственный образ «вертикали» локализовался внутри тела испытуемого (сенсорная интраскопия).

У одних испытуемых этот образ локализовался в каком-либо одном месте: «При наклоне яхты чувствую, будто какой-то гироскоп в голове дает мне понять, что произошел наклон, и, чтобы сохранить вертикальное положение головы, надо держать ее так, а не иначе» (из отчета испытуемого Т.). Подобное ощущение могло при резком изменении положения стенда (при смене крена, при сильном броске на волне) сопровождаться эмоционально окрашенными переживаниями (ощущениями): «При внезапном, резком крене яхты почувствовал холодок, как при падении вниз, в нижней части спины, внутри тела; этот холодок, как какой-то зыбкий стержень, наклонился примерно градусов на 15» (из отчета испытуемого Ш.). Можно полагать, что это ощущение — редуцированный аналог чувства падения (и страха), возникающего при другом гравитоинерционном стрессоре — в невесомости [Китаев-Смык Л. А., 1963 а, 1963 6, 1963 в, 1964 и др.].

В некоторых случаях испытуемые сообщали о множественных интровертированных ощущениях «вертикали». «Ощущения, которые давали мне возможность оценить крен стенда, локализуются раздельно в голове и в пояснично-крестцовой области, причем индицирующей величину крена является как бы разность между ощущением наклона «оси» внутри туловища, фиксированного привязными ремнями к креслу, и положением наклона «оси» внутри нефиксированной головы, которую я старался удерживать «вертикально» (из отчета испытуемого К.). У испытуемых, ощущавших внутри своей головы, тела «ориентиры» вертикального направления, возникало представление об их размерах, форме. «Стержень длиной 4 сантиметра, толщиной 1 сантиметр, как огрызок карандаша» (из отчета К.).

Важным явилось то, что у всех испытуемых, отличавшихся интраскопическим чувственным образом «вертикали», во время плавания при волнении не менее четырех баллов не позднее 30— 40 мин после начала их пребывания во внутренних помещениях стенда возникали выраженные симптомы «болезни укачивания»: тошнота, многократная рвота, повышенная потливость, чувство общей слабости и т. п., т. е. симптомы вегетативного субсиндрома стресса. Подобные симптомы возникали не более чем у 15 % людей, у которых появлялось экстравертированное представление «вертикали».

Данные, полученные в ходе настоящего исследования, позволяют составить следующую классификацию чувственных образов, доминирующих у разных людей при формировании у них концептуальной модели представления «вертикали» во время динамического стрессогенного изменения пространственной среды (качание, кренение и т. п.) [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 238]. А. Экстраскопический чувственный образ «вертикали» (лишенный эмоциональной окраски): 1) зрительный: а) не связанный с оптической структурой интерьера, б) связанный с оптической структурой интерьера; 2) тактильно-кинестетический: а) локальный, б) полилокальный. Б. Интраскопический чувственный образ «вертикали»: 1) локальный: а) эмоционально окрашенный, б) эмоционально не окрашенный; 2) полилокальный: а) эмоционально окрашенный, б) эмоционально не окрашенный.

Таким образом, в натурных условиях плавания при действии гравиинерционных факторов, так же в авиационных полетах, при управлении автотранспортом, как и в невесомости [Китаев-Смык Л.А, 1963, 1967], и во время непрерывного вращения [Китаев-Смык, Л.А., 1977 и др.], возникают два типа субъективной (•образной) локализации стрессогенных изменений пространства: во внешней или во внутренней пространственной среде субъекта. У профессионалов эти психологические феномены участвуют в возникновении представления, во-первых, о положении транспортного средства в пространстве, во-вторых, о слиянии ощущения своего тела и корпуса самолета, автомобиля, корабля: «Самолет (автомобиль) — это я, он — мое тело».

Различают следующие основные потоки афферентации, участвующей в формировании концептуальной модели (образа) пространства: 1) гравирецепторную: а) специфическую — поступающую через отолитовые и купулярные рецепторы вестибулярного аппарата, б) неспецифическую — тактильную, кинестетическую и т. д.; 2) зрительную; 3) слуховую и др. Различна у разных людей степень доминирования того или иного потока афферентации в процессе формирования у них концептуальной модели пространства. Важную роль в этом процессе играют «вторичные» признаки пространственной среды (словесная информация о пространственной среде, особенности поведения людей в данной среде и т. п.).

В ходе этого исследования было обнаружено, что неустойчивость положения стенда (качания, крена, поворота и т. д.) у подавляющего большинства испытуемых существенно снижала значение гравитационной афферентации в формировании чувственного образа вертикали (субъективной вертикали). При этом у ряда испытуемых возрастало доминирование зрительных сигналов о пространстве каюты, могло возрастать значение афферентации от неспецифических гравирецепторов и т. д. В результате этого практически у всех испытуемых при той или иной продолжительности плавания возникало ошибочное (иллюзорное) представление о вертикальном направлении. Субъективная вертикаль могла приближаться по своему положению во фронтальной плоскости стенда к его вертикальной оси (рис. 31.4), что обусловлено доминированием «интерьерного фактора», т. е. зрительных сигналов, и в ряде случаев «недооценкой» тактильно-кинестетической афферентации; напротив, субъективная вертикаль могла приближаться к истинной гравитационной вертикали (рис. 31. 3), можно полагать, в результате доминирования гравитационной афферентации. Иллюзорные представления, когда крен стенда казался испытуемым большим, чем он есть (см. рис. 31.5), вероятно, обусловлены «перерегулированием» за счет избыточного доминирования «интерьерного фактора» (зрительных и тактильных его компонентов).

В отдельных случаях испытуемые устанавливали «субъективную вертикаль» с наклоном относительно истинной вертикали в сторону, противоположную реальному крену стенда (см. рис. 31. 2). Подобного типа иллюзии, видимо, связаны с «перерегулированием» за счет избыточного доминирования гравирецепторной афферентации.

В этих экспериментах мной были обнаружены значительные различия продолжительности латентного периода и времени установки испытуемыми «субъективной вертикали» на экране

дисплея в начале «отслеживания» за ней или при очередном изменении крена яхты.

При анализе качества определения вертикального направления на начальном этапе сеанса работы по данной методике были выделены три типа испытуемых (рис. 32). Первый тип характеризовался тем, что отслеживаемое положение «субъективной вертикали» мало отличалось от истинной вертикали, т. е. величина ошибки была незначительной (гравиремепторное доминирование). Испытуемые второго типа с самого начала работы устанавливали субъективную вертикаль в положение, существенно отличающееся от истинного, с наклоном в сторону вертикальной оси стенда, т. е. интерьерной вертикали (зрительное доминирование). Третий тип испытуемых характеризовался первоначально малой величиной ошибки и постепенным (за 10-30 мин), ее нарастанием с увеличением наклона субъективной вертикали в сторону крена (постепенный распад гравирецепторного доминирования с заменой его зрительным доминированием) (см. рис. 32).

В ходе длительных экспериментов отмечено, что у испытуемых 1 типа (с малой величиной ошибки) ошибка в определении вертикального направления возрастала: а) при длительном (более 1,5 ч) непрерывном слежении; б) при утомлении; в) во время дремотного состояния; г) при возникновении неблагоприятных симптомов «болезни укачивания» (тошнота, рвота, головная боль и т. д.).

Были обнаружены разные виды периодичности изменений величины ошибок при определении испытуемыми вертикального направления («субъективной вертикали»). Многие испытуемые отмечали, что «вертикальное направление — это не строго определенное положение, которое надо придать светящейся линии на экране дисплея, а некоторая вертикальная зона с наклоном в диапазоне 3-7 в пределах которого можно произвольно устанавливать эту линию» (из отчета испытуемого Ш.). Однако некоторые испытуемые сообщали, что они чувствуют этот диапазон, но у них «периодически меняется ощущение того, где правильное вертикальное положение светящейся линии на экране» (из отчета испытуемого К.). При этом были зарегистрированы колебания (с периодом 4—10 с.) величины ошибки в установке вертикали (в диапазоне 5—8). Данные колебания, надо полагать, являются результатом циклического перебора «альтернативных решений», связанного с периодической сменой в определенном диапазоне то гравирецепторного, то зрительного доминирования в текущем синтезе концептуальной модели пространства.

У некоторых испытуемых были зарегистрированы относительно длительные колебания значения ошибки при установке «субъективной вертикали». Смена ее одного значения на другое осуществлялась за 8-12 с. То большее, то меньшее значение ошибки поддерживалось на относительно постоянном уровне по 30-60 и более секунд.

Б.Способность (и неспособность) учитывать крен при операторской деятельности в имитаторе космического корабля, при воздействии на него турбулентных потоков при входе в плотные слои атмосферы. Выше описана способность укачиваемых и неукачиваемых людей сохранять представления о «вертикали» в закрытой кабине при ее качке и кренений. Но как эти гравиинерционные воздействия влияют на способность человека к операторской деятельности? Совместно с В.А. Чурсиновым проведено исследование операторской деятельности (слежение за периодически исчезающей целью), совмещенной с необходимостью оценивать величину крена плавучего стенда (специально оборудованной крейсерской яхты) [Китаев-Смык Л.А., Чурсинов А.В., 1980]. Сигналы (а) об изменениях крена стенда суммировались с сигналами (б) при автоматическом управлении перемещением цели на экране дисплея. (Без суммации сигналов о крене «цель» двигалась по параболической траектории, иногда «цель» была не видна.)

Испытуемый, направляя движение курсора по экрану дисплея, должен был совмещать его с двигающейся «целью», а когда последняя исчезала, он должен был проводить курсором на экране воображаемую линию, по которой должна проходить «цель». При этом надо было учитывать, насколько заданная параболическая траектория искажена креном кабины яхты.

Испытуемые выполняли задание со сравнительно небольшими погрешностями в моменты, когда «цель» была видна. Ошибка при слежении резко возрастала, когда «цель» исчезала. Это свидетельствует о неточности экстраполяции испытуемыми динамики движения «цели», а также о несовершенстве механизмов «утилизации» афферентных сигналов от вестибулярных или иных анализаторов при формировании концептуальной модели перемещения цели в пространстве.

Полученные данные свидетельствуют о существовании двух типов операторов. Одни практически не использовали субъективные данные о пространственном положении собственного тела при организации процесса управления и строили траекторию движения «метки» на основе пространственного и временного представления о заданной траектории ее движения.

Операторы другого типа компенсировали движением курсора возникшие (вследствие поступления сигналов о крене стенда) изменения положения «цели». Как в режимах слежения с ее предъявлением, так и в режимах с ее исчезновением они учитывали не только заданную траекторию движения «цели», но и трансформацию этой траектории вследствие «наложения» на нее сигналов об изменении пространственных координат плавучего стенда при его качании и кренах.

В.Феномен деструкции («отключения») концептуальной модели пространства при длительном пребывании в динамически измененной пространственной среде.

Важная особенность экстремальных условий — это то, что могут возникать ситуации, когда «наличного резерва» адаптационных возможностей в организме недостаточно для адекватного реагирования на стрессоры. Расширение этого резерва может произойти в последующем, в ходе адаптивной перестройки функциональных систем. Это потребует времени (сутки, недели и т. п.). Пока этого не произошло, т. е. в тот момент, когда возникает дефицит адаптивных возможностей, организм может реагировать «отключением» каких-либо своих функций, участвующих в восприятии и переработке стрессогенной информации. Это «отключение» может касаться контроля со стороны сознания за тем или иным каналом информации и затрагивать осознавание собственных, в том числе профессиональных, действий [Горбов Ф.Д., Лебедев В.Я. 1975].

В ходе описываемых здесь экспериментов на плавучем стенде было обнаружено возникновение у ряда испытуемых периодов резкого снижения качества пространственной ориентации при установке ими «субъективной вертикали». Эти явления можно расценивать как результат указанной деструкции процесса непрерывного синтеза концептуальной модели пространства. В указанном смысле можно рассматривать следующие явления.

1. У отдельных испытуемых, начиная со вторых суток непрерывного пребывания на плавучем стенде, периоды резкого ухудшения качества определения вертикального направления возникали на фоне хорошего общего состояния и самочувствия при регулярном отдыхе, сне и питании. Во время такого временного ухудшения имела место фазность смены поведенческих реакций испытуемых.

1-я фаза — неосознаваемое испытуемым, чаще постепенное — на протяжении 10—30 с, а иногда резкое — за 3—5 с нарастание ошибки в определении «субъективной вертикали»;

2-я фаза — осознание потери уверенного ощущения вертикального направления, беспокойство и поиск «правильного» положения вертикали. Это выражалось в том, что испытуемый внезапно начинал, дергая ручку управления из стороны в сторону, искать «правильное» положение «вертикали», меняя наклоны светящейся линии на экране дисплейного индикатора;

3-я фаза — «самоуспокоение» («самоутверждение»). При этом испытуемый, как бы убеждая себя, заявлял экспериментатору:

«Ну, этой методикой — "вертикаль" — я овладел хорошо, с ней все ясно!» (из отчета испытуемого Ж.), или: «Я же летчик, я знаю, как управлять!» (из отчета испытуемого М.). При этом величина ошибочно устанавливаемого испытуемым показателя крена могла на 40-60 % быть больше истинного;

4-я фаза — уверенная работа с постоянной или неорганизованно изменяющейся ошибкой в установке «субъективной вертикали».

Подобные «отключения» прослежены не дольше чем на протяжении 20-40 мин, т. к. в ходе настоящей работы не удавалось сохранять дольше этого срока стабильный режим плавания стенда (яхты).

2. Значительное ухудшение качества отслеживания «субъективной вертикали» могло возникать при нарастании выраженных

неблагоприятных симптомов кинетоза (тошнота, головная боль, чувство общей слабости и т. д.). При этом некоторые испытуемые жаловались на то, что плохое самочувствие еще более ухудшается при попытке отслеживать «вертикаль». Из отчета испытуемого К.:

«Слежение за "вертикалью" на экране дисплея и даже напряжение для осознания вертикального направления при установке в вертикальном положении ручки управления или просто напряжение мыслей, внимания при попытках определить внутреннюю систему координат — все это усиливает тошноту, чувство слабости и безразличия, снижает чувство ответственности. Хочется не думать ни о каких системах координат, а закрыть глаза и забыть, что есть мое собственное тело с его пространственным расположением».

При выраженной «болезни укачивания» у одних испытуемых качество слежения за вертикалью долго удерживалось на относительно высоком уровне, но в какой-то момент резко снижалось, «держался до последнего, больше не удается сохранять ощущения вертикали» (из отчета испытуемого Д.). У других испытуемых нарастание ошибки в установке «субъективной вертикали» могло происходить синхронно с ухудшением самочувствия.

Показ испытуемому значения «истинной вертикали» или словесный приказ: «Внимательнее!», «Сосредоточьтесь!» — могли на короткое время восстанавливать имевшееся ранее качество установки «субъективной вертикали».

3. Резкое ухудшение качества установки испытуемым «субъективной вертикали» могло возникать при снижении у него «чувства опоры», например при размещении его лежа, со слегка приподнятой головой на мягкой поверхности. В такое положение помещались отдельные испытуемые для облегчения плохого самочувствия при «болезни укачивания». В одном таком случае у испытуемого с симптомами выраженного «укачивания» (периодическая рвота, сильная тошнота, чувство слабости, головная боль) было зарегистрировано абсурдное представление о том, что плавучий стенд (крейсерская яхта), якобы имеет крен около 90°, что невозможно, т. к. в таком положении яхта затонула бы, т. е. у испытуемого было состояние, близкое к пространственной дезориентации, с резким снижением контроля сознания за качеством собственных действий.

За время со 2-х по 3-5-е сутки плавания у всех испытуемых происходила адаптация к условиям жизнедеятельности на плавучем стенде. Исчезали симптомы «болезни укачивания», улучшалась самочувствие и настроение, нормализовались многие показатели психологических и физиологических функций. Была прослежена тенденция к нормализации показателей способности испытуемых определять вертикальное направление.

На фоне адаптации к действию укачивания (экстремального физического фактора) в ходе экспериментов иногда возникали ситуации, оказывающие на испытуемых неприятные (экстремальные) социально-психологические воздействия. Например, нарушения привычного хода исследований из-за поломки той или иной аппаратуры вызывали у них нервозность, обиду, рассерженность. У испытуемых со сравнительно равными поведенческими и физиологическими стрессовыми реакциями во время подобных психологических экстремальных ситуаций были обнаружены различия показателей функционирования системы пространственной ориентации. У одних испытуемых эти показатели либо не изменялись, либо изменялись незначительно. У других при определении вертикального гравитационного направления величина ошибки увеличивалась и достигала уровня, имевшегося в начальном периоде плавания, когда эти испытуемые не были адаптированы к действию физических экстремальных факторов (рис. 33). Следовательно, у этих испытуемых не было стабильной адаптации к гравиинерционным стрессорам (к условиям штормового плавания).

Пониманию причин указанных различий способствует сопоставление этих данных с результатами проводившихся в тех же экспериментах исследований функций, зависящих от разных иерархических уровней центральной нервной системы. Исследование гетерофории (психофизиологический «уровень») обнаружило возникновение существенных изменений ее показателей при выраженных неблагоприятных симптомах «болезни укачивания» и отсутствие таких изменений у испытуемых, адаптированных к условиям плавания при указанных выше дополнительных социально-психологических нагрузках. Напротив, показатели памяти (психический «уровень») ухудшались как при выраженных симптомах «укачивания», так и при указанных выше социально-психологических нагрузках. Следовательно, их адаптация была неустойчивой.

Улучшение способности к правильной ориентации в динамически измененной пространственной среде («обучаемость») связано с мобилизацией высших психических функций человека. Испытуемый, пытаясь компенсировать ошибочность концептуальной модели пространства, «деформированной» сенсорными сигналами об изменениях физических факторов пространства, привлекает первоначально оптические признаки пространства. Затем (после получения в ходе «обучения» информации о том, что «интерьерная вертикаль» не адекватна истинной гравитационной вертикали) к нему поступает «вторичная» информация о пространственной среде: при наблюдении за направлением

Изменение показателей гетерофории (А), суммарной ошибки при определении гравитационной вертикали (Б), показателей кратковременной памяти (В) у ипытуемых 1 и 2 при действии укачивания (горизонтальная штриховка) и конфликта между ними (вертикальная штриховка) t — время в сутках

свободно падающих или висящих в кабине предметов, либо приборная информация (предъявляемая испытуемым при обучении) об истинной вертикали.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что концептуальная модель пространства, базирующаяся на «вторичных» признаках изменения пространственной среды, оказывается неустойчивой и «разрушается» при действии психических экстремальных факторов, возникающих на 3-6-е сутки непрерывного плавания в динамически измененной пространственной среде, т. е. при плавании на крейсерской яхте при штормовой погоде с волнением и ветром 4—6 баллов. Более устойчивой оказывается концептуальная модель пространства, базирующаяся на физиологических и психофизиологических механизмах (функциях).

Результаты исследований, описанные в этом разделе, были использованы при подготовке космических полетов на пилотируемых кораблях типа «Буран». Однако состоялся лишь один космический полет «Бурана» в автоматическом режиме. Экипаж, подготовленный для таких полетов (шеф-пилотом был назначен Игорь Волк), так и не слетал в космос.

4.3.6. Функциональная асимметрия при стрессе

Можно согласиться или не соглашаться с тем, что «одной из предпосылок формирования индивидуальности является величина функциональной асимметрии нервно-психических функций мозга» [Аракелов Г.Г., 2004, с. 334]. Однако «степень латерализации может служить объективным критерием стрессоустойчивости» [там же] (см. также 3.5.1). Принцип «усиления главного направления» при стрессе (он был проиллюстрирован примерами того, как в экстремальных условиях «улучшаются» интегральные показатели восприятия) подчиняется закону Йеркса—Додсона. т. е. при увеличении экстремальности стрессогенного фактора вслед за указанным «улучшением» наступает их «ухудшение». Проиллюстрирую это результатами определения при стрессе такого интегрального показателя зрения, как гетерофория (сбалансированная асимметрия глазодвигательных систем). Ее иногда называют показателем «скрытого косоглазия»; заметим, что последнее определение не вполне корректно.

Ошибка в определении вертикального направления может возникать не только за счет внешних факторов пространства (гравиинерционные и интерьерные факторы). Формированию ошибочного представления вертикали может способствовать изменение свойственной данному человеку величины асимметрии парных анализаторов пространства. Экспериментально было показано, что при различных стрессогенных воздействиях у многих людей могут существенно изменяться показатели асимметрии анализаторов и двигательного аппарата.

В экспериментах с плаванием на крейсерской яхте в штормовую погоду мной регистрировалась гетерофория (сложный баланс мышечных аппаратов двух глаз) как показатель дисбаланса глазодвигательных аппаратов испытуемых (об этом упоминалось выше). Обнаружено, что в большинстве случаев при ухудшении самочувствия испытуемых в первые 2-5 суток плавания гетерофория увеличивалась, т. е. нарушалась сбалансированность парного зрительного анализатора пространства. Это можно рассматривать как одно из проявлений дистресса на психофизиологическом «уровне» адаптационной перестройки организма.

При обследовании 270 спортсменов-горнолыжников (с квалификацией 2-й спортивный разряд и выше), которое проводилось на протяжении нескольких зимних сезонов в г. Славское и на спортивных базах в Баксанском ущелье Кавказа, мной было обнаружено, что у 96,4 % из числа обследованных гетерофория не превышала 4 °. Обследование 540 практически здоровых молодых людей, не занимающихся горнолыжным спортом, выявило у них разброс показателей гетерофории отО до 11 с максимумом кривой распределения этого показателя в диапазоне 5-7. Последнее соответствует результатам обследований больших масс населения, проводившихся в различных странах.

Можно было предположить, что столь высокий уровень сбалансированности асимметрии глазодвигательных аппаратов горнолыжников обусловлен отбором и многолетней тренировкой при занятиях горнолыжным спортом, требующим максимально возможно сбалансированной симметрии в работе органов восприятия пространства и органов движения. Однако это предположение не подтвердилось. Обследуя членов сборной команды СССР по горнолыжному спорту во время сезона соревнований, я установил, что у них (за исключением двух человек) индекс гетерофории, как правило, равен нулю и не превышает 3 градусов. Этот высокий показатель сбалансированности парных органов обнаруживался в различное время суток; он не зависел от спортивных нагрузок. Обследование тех же горнолыжников экстракласса во время летних, спортивных сборов, проводимых без горнолыжных тренировок, выявило, что кривая распределения показателей гетерофории у них не отличалась от кривой распределения у людей—спортсменов и неспортсменов, не занимающихся горнолыжным спортом. Иначе говоря, только у отдельных горнолыжников, когда они не занимались спуском на лыжах с гор, сохранялся высокий уровень сбалансированности глазодвигательных аппаратов (возможно, это их личный постоянный показатель). У большинства же из них гетерофория возросла до уровня, видимо, свойственного им в то время, когда они не подвергались стрессовым нагрузкам на систему пространственной ориентации, требующим сбалансированности ее симметричных органов.

Возрастание такой сбалансированности, т. е. «улучшение» показателя гетерофории, — отражение начального возрастания стрессогенных требований к организму. Более значительная их экстремальность приводит к возрастанию гетерофории, т. е. к увеличению дисбаланса симметричных, содружественно работающих систем, к «ухудшению» их функциональных возможностей (в соответствии с законом Йеркса-Додсона [Yerkes В., Dodson J.,

А (сплошные линии) — в лабораторном эксперименте, Б (прерывистые линии) — в эксперименте на плавучем стенде;

а (с черными кружками) — в режиме непрерывной деятельности с лишением сна, б (с белыми кружками) — в эксперименте с ночным сном, t — время в сутках

1908]). При «средней» экстремальности стрессогенного фактора указанный показатель может оказаться у одних людей «улучшающимся»; у других — «ухудшающимся». При выраженном нарастании проявлений дистресса (при различных интенсивных стрессорах) гетерофория у всех обследованных мной людей увеличивалась.

На рис. 34 показаны изменения гетерофории при трехсуточной относительной изоляции испытуемых, занятых операторской деятельностью в лабораторных условиях и на плавучем стенде (в специально оборудованной парусной яхте во время плавания в штормовую погоду). И в тех, и в других условиях проведены две серии экспериментов: с ночным сном при нормированном «рабочем дне» и с лишением сна при непрерывной круглосуточной деятельности. К указанному стресс-фактору в условиях плавания на яхте присоединялись стрессогенное действие укачивания (волнение от 2 до 6 баллов) и опасность автономного плавания вдали от берегов. В указанных условиях на вторые сутки у одних испытуемых показатели гетерофории «улучшались», у других — «ухудшались». На третьи сутки они «ухудшались» у всех испытуемых, т. е. гетерофория увеличивалась; у двух из них это увеличение превышало уровень, обеспечивающий бинокулярное зрение. Эти двое испытуемых сообщали о временами возникающем двоении ориентиров, предъявляемых им на экране дисплея (чего на самом деле не было).

Таким образом, уровень функциональной симметрии (асимметрии) парных органов следует рассматривать как эффект сбалансированной их асимметричности, а не как сравнение показателей их асимметрии. Для этого следует использовать интегральные показатели совместной работы парных органов, а не изолированную регистрацию показателей функций этих органов. На примере исследований гетерофории при стрессовых нагрузках на системы пространственной ориентации организма человека видно, что оптимальную эффективность в совместной работе парных органов следует ожидать при максимальной сбалансированности асимметрии парных органов. Можно предполагать, что наличие умеренной гетерофории не является неблагоприятным фактором, а служит как бы своего рода единицей отсчета при стереоскопическом бинокулярном восприятии пространства. В таком случае уменьшение гетерофории при указанных выше стрессогенных нагрузках, возможно, отражает уменьшение такой «единицы» измерения пространства. Указанное толкование «ценности» гетерофории не единственное и требует подтверждения.

Увеличение гетерофории может быть использовано как весьма чувствительный индикатор малозаметных проявлении дистресса или склонности к нему при экстремальных нагрузках на систему пространственной ориентации организма. Следует заметить, что указанные выше закономерности динамики гетерофории при стрессе имеют место только при нормальном зрении, они иные при необходимости пользования оптикой, коррегирующей дефекты зрения.

В целостном акте восприятия одновременно участвуют анализаторы разных модальностей. Стрессовая нагрузка, казалось бы, лишь на одиних из них все же сказывается на функциях и других органов чувств, а также на общем акте восприятия.

О сложности стрессовых преобразований перцептивных функции свидетельствует парадоксальность нистагменных реакций при кинетозе (регистрировались Галле Р. Р. и Гавриловой Л. Н.) (рис. 20). Было обнаружено, что «слабая» стимуляция, адресованная к вестибулярному анализатору (за 10 секунд — 5 оборотов на кресле Барани), вызывала у испытуемого Ко-ва в первые трое суток медленного стрессогенного вращения нистагменную реакцию, по продолжительности практически не отличающуюся от реакции, имевшейся до начала стрессогенного вращения. В этот же период дистресса «сильная» стимуляция (за 10 секунд — 20 оборотов) вызывала значительно меньшую нистагменную реакцию, чем при нормальном состоянии испытуемого и при слабой стимуляции.

Можно предположить, что эти парадоксальные вестибуломо-торные реакции — отголосок стрессогенных преобразовании в перцептивно-когнитивной сфере, которые привели к возникнове нию у испытуемого Ко-ва пространственных иллюзии при кинетозе в условиях медленного вращения. У Ко-ва в данном эксперименте возникали два типа пространственных иллюзий. При движениях головой с закрытыми глазами в условиях длительного медленного вращения у него появлялось ощущение «вращения чего-то неопределенного внутри головы» (из отчета испытуемого Ко-ва). При открытых глазах движения головой вызывали у этого испытуемого кажущееся движение (сдвиг) визуального пространства. Во время этого «движения» все предметы, находящиеся в поле зрения, казались ему слегка затуманивающимися, в других случаях визуальная картина как бы смазывалась во время своего движения.