2. Иллюзия передвижения или вращения тела в стабильном мире («себя в пространстве»).

3. Иллюзия передвижения или вращения чего-либо внутри тела, внутри головы («пространство внутри себя») — это «внутреннее головокружение».

4. Но бывает так, что человек не может локализовать свое иллюзорное передвижение (вращение). Такой феномен (или симптом) называют «неясная иллюзия передвижения» — «неопределенное головокружение».

Первые два типа иллюзии передвижения (внешнего пространства и во внешнем пространстве) чаще свойственны людям со стрессово-активным реагированием. Третий тип — с кажущимся передвижением чего-то внутри тела субъекта — удел людей с пассивным реагированием при стрессе. Четвертый не редок в клинических ситуациях.

2.2.10. Сенсомоторные реакции людей при кратковременных линейных ускорениях

Кратко обобщим изложенное выше, т. к. это может быть интересным и полезным для людей, управляющим любым транспортом: автомобилистов, летчиков, судоводителей и даже для спортсменов, «управляющих» своим телом.

Характер сенсомоторных реакций при действии ускорения зависит от того, как меняется концептуальная модель пространства у человека при действии на него этого ускорения. При уменьшении действия силы тяжести возможны два типа представления пространства. Первый — ощущение опускания себя относительно окружающей среды. Это представление вызвано исчезновением в невесомости опоры, оно обусловлено сформированными входе биологической эволюции защитными рефлексами. Человек при этом ощущает провал ивание, и это может сопровождаться чувством страха. Второй тип — представление о поднимании субъекта относительно окружающей среды, т. е. о возникновении «тяги вверх», туда, куда обращено темя человека. Такое иллюзорное представление возникает по типу «противообраза» после исчезновения привычной и поэтому не замечаемой людьми «тяги вниз», создаваемой земным притяжением. Этот «противообраз» усиливается в закрытой кабине за счет зрительных и слуховых сигналов о стабильности пространства этой кабины относительно сидящего в ней человека. «Противообраз» усиливается также из-за прилива крови к голове в начале действия невесомости.

При концептуальной модели восприятия пространства при уменьшении силы тяжести по первому типу — «опускание субъекта» — у человека рефлекторно поднимаются руки (как бы вслед за уходящим вверх пространством, чтобы ухватиться за какую-нибудь опору). Это так называемая «лифтная» реакция. Если она слабо выражена, то может проявляться лишь в усилении и ускорении произвольных рабочих движений руки (ноги) вверх или в ослаблении и замедлении движений руки (ноги) вниз. Естественно, это может нарушить структуру рабочих (управляющих) движений при указанных выше воздействиях. «Лифтная» реакция может быть звеном в цепи рефлекторных движений. Она переключается на следующую за ней «хватательную» реакцию. Это рефлекторное движение руки вниз как бы для того, чтобы схватить или опереться о предмет окружающей среды. Оно может возникнуть без предшествующей ему «лифтной» реакции, если рука в момент уменьшения ускорения силы тяжести опирается, например, на орган управления.

«Хватательная» реакция может совершаться неоднократно, но и быть многократной — по типу клонуса.

При концептуальной модели пространства второго типа, т. е. когда в невесомости возникает чувство «тяги» туда, куда обращено темя субъекта, возможны два вида субъективных представлений об изменении окружающего пространства: либо о собственном поднимании человека, либо о зависании его в положении вниз головой. В обоих случаях возникает движение (или только тенденция) руки вниз (по отношению к вертикальной оси тела человека) как бы вслед за уходящим или могущим уйти пространством.

Рефлекторные движения (или рефлекторные компоненты в структуре рабочих движений) при концептуальных моделях обоих типов, возникающих при уменьшении ускорения силы тяжести, либо не осознаются субъектом, либо кажутся ему менее интенсивными, чем в действительности.

У лиц с повышенной чувствительностью к гравиинерционным воздействиям (либо при повышенной двигательной реактивности на них) в начале невесомости наряду с описанными выше сенсо-моторными реакциями возникает «рефлекторно-балансировочная дискоординация» движений руки. Ее возникновению способствует отсутствие или потеря контакта руки с опорой. Эта дискоординация проявляется в потере «чувства положения руки» и возникновении поисковых движений руки, отличающихся большой скоростью, ритмичностью, петлевидными траекториями [Китаев-Смык Л.А., 1963 б; Китаев-Смык Л.А., Зверев А.Т., 1963; Китаев-Смык Л.А., 1964; Ломов Б.Ф.,1961]. Факт непроизвольного возникновения этих движений всегда осознается людьми, подчас вызывая у них смущение, недовольство, растерянность и т. п.

Все указанные выше непроизвольные (осознаваемые и неосознаваемые) сенсомоторные реакции, возникающие при изменениях действующего на человека ускорения, резко интенсифицируются при отсутствии зрительного контроля за рукой, при отвлечении внимания от выполняемых заданных движений, при одновременных движениях правой и левой рук.

Следует особо подчеркнуть, что на описанные выше сенсомо-торные реакции оказывают существенное влияние, изменяя их, как бы суммируясь с ними, различные психологические установки: профессиональная направленность внимания, профессиональное знание о реальных изменениях среды, профессиональные навыки, «следы» в памяти об эффекте предшествовавших движений при аналогичных изменениях ускорений, указания со стороны окружающих и самовнушение и т. п.

Скорость сенсомоторных (и рабочих) движений изменяется при стрессе в зависимости от сложности решаемых при этих движениях задач, от индивидуальных различий и от экстремальности стрессогенного фактора. Время выполнения простых сенсомоторных движений при стрессе уменьшается. Продолжительность рабочих действий средней сложности при стрессе сокращается и может становиться меньше, чем продолжительность простых сенсомоторных реакций. На сложные рабочие действия, сопряженные со значительной умственной нагрузкой, напротив, расходуется больше времени при стрессе, чем в обычных условиях.

Характерным для стресса является разделение людей на две группы в зависимости от изменения активности их поведения и скорости их рабочих движений. У одних они возрастают (активно реагирующие), у других снижаются (напряженно-пассивно реагирующие). Однако стрессогенные факторы, отличающиеся значительной экстремальностью, могут увеличивать продолжительность рабочих действий у обеих групп людей. Активность «конструктивно» реагирующих при стрессе не избыточна, т. е. только полезна.

Изменение при стрессе мышечной силы рабочих движений зависит от ряда факторов, в частности от величины заданного усилия, от профессиональной подготовленности к выполнению такого рода движений и т. д. Подробно об этом в книге «Психология стресса» [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 89-113].

Там описаны, в частности, выполненные мной исследования изменений в системе «глаз-рука» при воздействии на работающего человека гравитационных стрессоров (повышения и понижения силы тяжести в полетах на самолете). Чрезвычайно важны при этом рефлекторные сигналы от мышц шеи. туловища, конечностей. Только при невесомости можно было обнаружить некоторые такие позно-тонические реакции. Они были обнаружены мной в самолете, летящем по параболе у здоровых животных и у оперированных, с удаленными вестибулярными аппаратами

(без ушных лабиринтов) [Китаев-Смык Л .А., 1968, с. 59-68]. Эти исследования могли быть полезны при изучении пилотирования реактивными маневренными самолетами, при возникновении аварийных ситуаций, когда пилот должен сделать верное решение и движение штурвалом, т. к. «целесообразность первого двигательного акта связана прежде всего с так называемыми рефлексами положения, которые вызываются угловыми и линейными ускорениями. Рецепторы этих ускорений — лабиринты, оказывающие влияние на шейную мускулатуру и шейного тонуса в мышцах конечностей» [Пономаренко В.А., 2006, с. 131].

Целеустремленность и, соответственно, эффективность движений (физической активности) в экстремальных ситуациях существенно зависит от физической тренированности и от социокультурного статуса человеческой телесности, свойственного тому или иному кругу людей [Быховская И.М., 1993].

2.3. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ ПРИ ПОВТОРЯЮЩЕМСЯ СТРЕССЕ

На протяжении многих лет в авиационных полетах с многократными повторениями недолгой невесомости мной были обследованы и опрошены все находившиеся в самолете. Регистрировались не только психологические и другие реакции, характерные для гравитационного стресса при исчезновении силы тяжести, но и уникальные случаи изменения сознания, самочувствия, представления, а также редкие иллюзии и переживания. В этом разделе все они подробно описаны, в частности, чтобы проанализировать их с психологических позиций как «разбуженные стрессом архетипы».

2.3.1. Синдром «я — не я»

Мы (участники первоначальных полетов по параболе) изумлялись нашему поведению в первых для нас режимах невесомости, просматривая результаты киносъемки, сделанной в кабине самолета. Проводя эти исследования на протяжении нескольких лет в сотнях полетов, в тысячах режимов невесомости, «пропустив» через эти испытания более 800 человек, я изучал не только их реакции в полетах, но нередко и их впечатления от просмотра киносъемок, запечатлевших их в полетах. При анализе отношения человека к себе, заснятому в невесомости, был обнаружен синдром «в стрессе я — не я!». Он проявлялся у стрессово-активных ярче, чем у стрессово-пассивных, чаще у впервые летавших, но иногда и у ветеранов летного дела Вот основные особенности такого синдрома, заметные не только в невесомости, но и при любом внезапном стрессе:

а) при стрессе нежданно появляются качества, способности, формы поведения, личные достоинства и порочные свойства, скрытые в спокойной обстановке;

б) эти проявления стресса, вдруг возникнув в экстремальной обстановке, оказываются вне оценки сознанием. И потому не кажутся человеку, у которого они появились, чем-то странным, значимым. Даже самое необычайное свое поведение при стрессе кажется должным быть;

в) в памяти не запечатляются (стираются?) представления о необычайных особенностях эмоций и поведения при стрессе, о том, «Каким я был в чрезвычайной ситуации» (стрессовая ретроградная амнезия) (см. 2.3.4);

г) некоторые, вспоминая себя при стрессе, невольно, бесконтрольно домысливали то, чего не было, но по логике запомнившихся чрезвычайных событий должно бы быть (стрессовые конфабуляции и псевдореминисценции). Это не патология и не предпатология, а всего лишь последствия стресса, т. е. элементы не состоявшегося посттравматического стресса;

д) такие искажения памяти об «ударном» стрессе, конечно же, бывают не у всех.

Слишком часто бывает, что человек, что-то натворив недостойное, не может поверить, что он смог так поступить. Но отвечать за сотворенное приходится ему, хотя «он — уже не он» ментально после окончания стресса. Бывает, что тихий спокойный человек совершает подвиги, его превозносят как героя, а он не может представить себе, что тот он — при стрессе действительно был он.

В юриспруденции есть не вполне понятное даже самим юристам понятие: «непредумышленное преступление». В стрессовом состоянии человек может неожиданно, самому непонятно зачем преступить закон, т. е. восстать, как сказал бы 3. Фрейд, против своего «сверх-Я», т. е. против всего того, что ограничивает личность в виде морали, социальных норм, этических традиций. Чрезвычайные стрессовые обстоятельства побуждают и позволяют искать спасения от них на любых путях жизнеутверждения. Подсказки об этих новых рискованных путях и в подавленном обыденностью характере человека, и в пережитых травмах и радостях прошлого (детского и взрослого).

К примеру, печально знаменитый преступник Чикатило, впадая в стрессовый транс, убивал и ел людей. А ведь в детстве, во время смертоносного голода на Украине в 20-е гг. прошлого века в семье Чикатило, чтобы спасти детей, одного из них съели. Таких случаев было много там тогда. Комплекс вины и чуждости своего тела, напитанного братом своим, создали посттравматический стресс, прорывавшийся в стрессовых трансах, делавших Чикатило «я — не я» преступником.

2.3.2. При стрессе у одних — потребность «разделить радость с другом», у других — «закрытость души»

Что же реально наблюдалось у наших «новичков в невесомости» и запечатлевалось тогда киносъемкой?

Сначала — реакция «Что такое?» (мгновенный поиск оптимальных путей поведения). Она была чем-то вроде интеллектуального вздрагивания и могла сопровождаться мышечным вздрагиванием. Этой реакцией решалось «Кем быть?» — стрессово-активным, либо стрессово-пассивным, или стрессово-конструктивным, а может быть, еще стрессово-каким-то.

У стрессово-активных после первых нескольких секунд страха возникало заразительное веселье. Оно было:

1) неадекватно избыточным для происходящего в невесомости. Веселость была заметно чрезмерна, т. е. не только ситуационна, но еще и зооантропологична (см. с 2.2.4 по 2.2.8);

2) немаловажным было то, что настроение стрессово-активных улучшалось, стирая все, омрачавшее жизнь дополетную. Светлым и приятным становилось все: и настоящее, и прошлое;

3) их радость заражала всех своей детской открытостью, беспечностью. Экстаз невесомости, ликование охватывали всех летавших по кабине. Демонстративность этих переживаний индуктивно переходила от одного к другому и обратно;

4) этому способствовало отсутствие у испытуемых технических заданий в полетах. Их лишь просили следить за своими ощущениями и переживаниями. Погружаясь в самонаблюдение, стрессово-активные с наступлением невесомости как бы: а) проваливались «в яму одуряющей радости», б) замечали в этой «яме» многих, как и они, инфантильно-беспечно-восторженных людей, летавших по салону самолета, несущегося по параболической траектории.

Вот рассказ одного из таких испытуемых сразу после полета: «Когда прекратилось падение, то я понял, как-то сознал, что жизнь У меня только здесь— счастливая, красивая. Не было мысли ни о каком-то там прошлом, ни о будущем. Я чувствовал это без сомнений, потому что вокруг летали веселые люди. Они стали тогда для меня не просто знакомыми сослуживцами, а душевно близкими. Хотелосьделиться моей радостью. Дтя этого не нужны слова. Между режимами невесомости мы падали на мягкий пол. А эти чувства сохранялись. Со следующими режимами радость росла. После посадки самолета сохраняется хорошее настроение, хотя я уже пришел в себя» (из послеполетного отчета испытуемого О.);

5) радость нередко охватывала всех, летавших (парящих, порхавших) при невесомости в специальном отсеке салона самолета. Начинались шутки, смех, балагурство, детские игры — спонтанное, веселое «творчество». Была заметна массовая стрессовая временная инфантилизация [Китаев-Смык Л.А., 2001]. Добавлю о результатах моих многолетних исследований в ходе альпинистских восхождений и в горных экспедициях. Их участники, будучи в постоянной готовности к опасностям высокогорья, ощущали бодрящую радость своей успешности, как бы непобедимости в каждую конкретную минуту. При этом редуцировалась память о всех прежних житейских заботах и невзгодах, будто бы и прошлое, и будущее окрашено радостью текущего времени. Стресс мобилизовал все психические и физические силы для победной активности, не позволял обыденному прошлому затмевать ее смелость. Конечно, при физическом переутомлении или из-за трагических обстоятельств «бодрящая радость» могла иссякнуть. Но и тогда ее сменяло ожесточенное стремление к успеху. Даже отчаяние не лишало, а усиливало активность на путях к спасению. И только запредельное изнурение делало людей пассивно ждущими своей гибели, все же с надеждой на спасение отрядом, идущим на помощь. Но окончим перечень позитивно-активных эмоций при ударах невесомостью;

6) распоряжение прекратить веселое парение при невесомости тут же отрезвляло всех испытуемых. Дурашливость исчезала. От детской радости оставалось бодрое настроение, готовность работать по основной программе полета (испытание в невесомости приборов, устройств). Приказ «Успокойся, работай!» был особенно действенен, если вокруг уже некоторые спокойно сидели, фиксированные при невесомости привязными ремнями на рабочих местах.

Все это свидетельствовало о том, что стрессово-активные люди во время экстатической фазы стресса сохраняют способность (возможно, она возрастает при стрессе), во-первых, оценивать приоритетность задач и быстро переключаться на выполнение важнейших, т. е. быстро превращаться из «дурачка» в «умного»; во-вторых, подчиняться властным влияниям, благодаря возросшей внушаемости или за счет стрессового пробуждения зооантропологического коллективизма (стайности), свойственного больше мужским особям.

Таким образом, при стрессе первого ранга уже в его экстатической фазе, возрастает способность активно реагирующих людей к конструктивному (деловому, боевому) сплочению в составе иерархизированных социальных структур (коллективов). Конечно, это возможно при наличии: 1) лидера, т. е. его примера и руководящего указания, 2) личной компетентности (деловой, боевой), активизирующейся при стрессе и делающей людей при экстремальной ситуации способными к стрессово-конструктивной деятельности. Все это было в режимах невесомости (при «ударах» падением) при стрессовом кризисе первого ранга у активно реагировавших людей (первой группы).

Стрессово-пассивные (из второй группы) невесомость переживали иначе. У них при исчезнувшей силе тяжести также была мгновенная реакция «Что такое?». Однако сразу за ней, как указывалась выше, появлялась иллюзия перевернутого положения. Вместе с ней ощущение у кого большей, у кого меньшей вялости, скованности всего тела, неприятное смущение, казавшееся «непонятным, беспричинным».

Эта «смущенная пассивность» — отличительная особенность кризиса первого ранга (т. е. при «аларм-реакции») у стрессово-пассивных. Всех этих испытуемых (второй группы) в полетах с режимами невесомости рано или поздно тошнило, многих даже рвало. Их прозвали «пассивными тошнотиками».

Пассивность после тошноты, и тем более рвоты, становилась иной, уже без смущенной растерянности, которая вытеснялась болезненной слабостью. Это была вторичная стрессовая пассивность-болезненность. Она становилась одной из отличительных особенностей стрессового кризиса второго ранга. Многие «пассивные тошнотики» отказывались от участия в последующих полетах. Те же, кто соглашались снова и снова летать с нами, со временем адаптировались к гравитационным стрессорам, у них переставали возникать пространственные иллюзии и тошнота.

Будучи в невесомости рядом с развеселыми стрессово-активными новичками, недавние «тошнотики» индуцировались (заражались) их весельем, но без инфантильной безмятежности. Их шутки и балагурство имели налет ерничества, за которым скрывались дискомфортные ощущения. Было несколько случаев, когда у. казалось бы, полностью адаптированных к невесомости испытуемых (в прошлом «пассивных тошнотиков») в полетах были вспышки злости, «злобы с улыбкой» как реакции на инфантильную радость стрессово-активных новичков. В послеполетных отчетах эти «озлобившиеся» сообщали об удивляющей теперь их самих спонтанной неадекватной агрессивности такого их отношения к дурачившимся активным новичкам.

Эта стрессовая брутальность легче провоцировалась у тех, кто «вышел» из своей стрессовой пассивности, адаптируясь к стрессору. Но брутальность могла вспыхнуть и у людей, причис ляемых при стрессе к другим группам. Эти аффективные вспышки возникали у наших испытуемых вопреки их временной стрессовой алекситимии (см. 2.5). Сходные внезапные интенсивные взрывы эмоций были замечены Питером Сифнеосом с сотрудниками и у клинических пациентов, постоянно страдающих алекситимией, [Nemiah J., Freyberger Н., Sifneos P., 1976, p. 430-439], в те же годы, когда проводились и наши, описываемые здесь эксперименты [Китаев-Смык Л.А., 1963 а, 1963 б, 1964].

Если отличием вошедших в первую группу была их стрессовая экстравертируемость (усиление при стрессе внимания к тому, что вокруг, к окружающим людям), то внимание людей второй группы, напротив, в тех же стрессогенных условиях обращалось к их внутрителесным ощущениям и к своим тягостным переживаниям. Эти стрессово-интровертировавшиеся испытуемые не теряли из виду все вокруг себя, но ощущали неизъяснимую (алекситимную) отчужденность всего вокруг, «закрытость души», как написал в послеполетном отчете испытуемый X.

Таким образом, при многократно повторяющемся «ударном» стрессе пробуждались психические свойства, не проявлявшиеся в спокойной обстановке. Их удавалось замечать, как указывалось выше, т. к. гравитационный стрессор был свободен (чист) от социально- и интеллектуально значимых экстремальных воздействий (см. 1.3.4).

2.3.3. Стрессовые «мания величия» и чувство сопричастности большому, правильному делу

В ряде случаев приятные эмоции при отсутствии силы тяжести сопровождалисьу некоторых подопытных, причисленных к первой группе, яркими ощущениями своих необычных «сверхвозможностей». Эти люди переживали при стрессе в невесомости радостное чувство своей большой значимости, величия, оцениваемое ими лишь позднее как неадекватное. «Было удивительно, что я могу свободно, ничего не касаясь, проплыть вдоль салона самолета. Казалось, что обладаю и еще какими-то непонятными способностями; казалось, вот оно свершилось, и я могу все; могу сделать что-то большое и замечательное. И от этого радость прямо переполняла меня, очень приятно! С исчезновением невесомости это чувство как-то скомкалось и прошло. Сейчас, после полета, это кажется странным, но вспоминать приятно. Теперь я знаю, что такое мания величия, но мне совсем не жалко, что она прошла» (из отчета испытуемого П.).

Во многих случаях испытуемые сообщали в послеполетных отчетах, что пережили в невесомости чувство приобщения к прекрасному, величественному. Они объясняли это тем, что участвовали в исследованиях, способствующих выходу человечества в космос, что это «большое, хорошее, правильное дело» (из отчета испытуемого Х-а). Напомню, что это происходило в 1961 г.

Всякое экстремальное изменение обстоятельств жизни, разрушая старые, создает новые возможности мироустройства. Значит, сменятся и социальные роли, и статусы людей. Потому экстремальная ломка пространства (как у нас в невесомости) — это еще как будто предтеча социального слома и открытие прав человеку на его более высокое положение в новой социальной иерархии. Неудивительно, что в людях генетически (?) заложена готовность к экспансии социальных высот при стрессе. «Запальное устройство» этой экспансии включает в человеке вспышку ощущения своего величия. То, что этим «запалом» снабжены далеко не все, отчетливо видно при стрессе войн, революций.

Сверхъестественное обрушение окружающего мира, как это чудилось некоторым нашим испытуемым, могло пробуждать у «иррациональных личностей» (см. у Карла Юнга [Юнг К.Г., 1995]) позыв к якобы опоре на магию своего собственного величия.

В структуре личности оптимистов заложен механизм прогнозирования лучшего окончания всех худших начинаний, в частности, обретение величия власти над ужасным. Ужас падения в невесомости мог включать ощущение власти над случившимся. Это — преображение из «жертвы» краха пространства во «властителя» над ним [Сенявский А., 2001].

Квазимания величия возможна при стрессах в разных чрезвычайных ситуациях, во-первых, как оправдание права на неожиданность одержанной победы, во-вторых, как сила, пробуждающаяся для удержания обретенной победы, в-третьих, как своеобразное проявление чрезмерной радости от отмены угрожавшей опасности. При латентной психопатологии (при психозе) стресс с «отменой опасности» может надолго пробуждать манию величия.

2.3.4. Ретроградная амнезия при стрессе

У многих испытуемых первой группы сразу после исчезновения чувства страха, еще в невесомости, могла возникнуть ретроградная амнезия (лат. «забывание назад», забывание прошлого) т. е. забывание, начального периода эксперимента. Воспоминания о нем становились более отчетливыми уже после окончания режима невесомости, когда наступило как бы «протрезвление». Однако у некоторых его не было. Такие испытуемые потом в кинозале с удивлением просматривали результаты киносъемки в невесомости своего поведения и мимики: «Я помню, что все было необычно, но чтобы я так себя вел! Трудно представить!» (из отчета испытуемого П.). Ретроградная амнезия явление не редкое, до сих пор загадочное. Оно бывает при ударе по голове как один из обязательных симптомов «сотрясения мозга». Ретроградная амнезия отмечена у солдат, переживших ужасы войны. Возвратившись с «чеченской войны», многие ее участники не помнят остроты боевых эмоций и даже многих чрезвычайных случаев. Ретроградная амнезия бывает всегда у всех женщин после родов. Если б не это, род людской давно бы прекратился: не хотели бы женщины повторно рожать. Но каковы психологические, нейрогормональные, биохимические, биофизические и другие механизмы ретроградной амнезии, доподлинно неизвестно.

2.3.5. Поведение при невесомости профессионалов и непрофессионалов летного дела

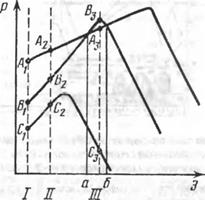

Рассмотрим различия проявлений стресса на примере реагирования при кратковременной невесомости у людей, подготовленных к экстремальному воздействию и впервые познающих его (см. рис. 15). Напомним, что это различия поведения при стрессе первого ранга. Сравнивая реакции в невесомости у 210 людей с летным опытом и 215 без него, можно отметить, что 85 % лиц со значительным профессиональным летным опытом обладали хорошей переносимостью невесомости, в то время как среди лиц нелетных профессий— только 26 %. По данным оценки эмоционально-двигательных реакций в невесомости, восемь человек из числа профессионалов летного дела были отнесены к первой группе, 24 — ко второй, 175 — к третьей и трое — к четвертой группе.

На таком распределении, несомненно, сказались профотбор и адаптирование к постоянно возникающим в полетах изменениям действия силы тяжести. Однако среди представителей летного состава имелись лица, плохо переносящие состояние невесомости. Например, у одного из испытуемых — заслуженного летчика-испытателя СССР Валентина Федоровича Хапова во время полетов по параболе возникала иллюзия перевернутого положения, легкая тошнота и выраженное ощущение дискомфорта. Эти реакции возникали у него в первых двенадцати режимах невесомости.

Р — число людей (в %), ИР — количество исходно реагирующих, АР — активно реагирующих, ПР — пассивно реагирующих

когда он в роли второго пилота осваивал пилотирование самолетом с выполнением режимов невесомости. У члена экипажа Николая Заломного, имевшего 1600 часов налета на самолетах разного типа, при невесомости поя вилось представление о стремительном падении, сильное чувство страха с кратковременным нарушением зрительного восприятия. Эти реакции, постепенно уменьшаясь, повторялись у него на протяжении 100 режимов невесомости. У опытного парашютиста-испытателя Яшина (250 прыжков) в невесомости возникали выраженные реакции, характерные для лиц четвертой группы: активизация движений, чувство падения и страха сменялись заторможенностью, иллюзией перевернутого положения, затем возникала тошнота и многократная рвота.

Итак, стресс, в частности из-за «удара» невесомостью, обладает разной субъективной экстремальностью для адаптированных к нему профессионалов и для людей, впервые оказавшихся при таком стрессе (см. рис. 15).

2.3.6. В невесомости женщины

Среди лиц, наблюдавшихся нами в условиях невесомости было 14 женщин, из них 10 — с большим летным опытом (авиационные инженеры, спортсменки, парашютистки, планеристки), четыре — без него (медицинские сестры). Они были первыми женщинами, оказавшимися в невесомости. Поведенческие реак ции у женщин в этих условиях были такими же, как у мужчин. Одна из обследованных — Светлана Владимировна Сергеева-Стрельцова, опытная парашютистка (400 прыжков) — была отнесена к третьей группе.т. к. отличалась хорошей переносимостью невесомости. Однако впоследствии выяснилось, что, впервые оказавшись в невесомости в салоне нашего самолета, она, по ее словам, «испытала чарующее, не сравнимое ни с чем пережитым счастье безмерное, звездное. Радость заполняла все тело. Свет будто наполнил самолет и весь мир. Не стало стен кабины. Так — до конца невесомости и при каждом ее повторении. В повторных полетах в другие дни это чувство возникало уменьшаясь. Но в невесомости всегда приятно». Следовательно, фаза экстаза наступала у нее, минуя фазу с представлением о падении и ужаса, вероятно, благодаря большому опыту пребываний в невесомости раньше, при каждом парашютном прыжке. Таким образом, эту испытуемую следует включить в первую группу.

Две женщины из первой группы (с признаками стрессово-активного поведения) были с удовлетворительной переносимо стью этого состояния; у них возникали чувства падения, сильного страха, сменявшиеся эйфорией. Одной из этих женщин, медсестре Антонине Богатыревой после исчезновения пугающего чувства падения вниз «...стало очень смешно, будто щекотно, но никто не прикасался ко мне. И ничего плохого в этом не было. Когда невесомость кончилась, мы упали на мягкий пол — это тоже смешным казалось».

10 женщин отнесены ко второй группе (с признаками стрессово-пассивного реагирования), из них семь с удовлетворительной переносимостью невесомости, три — с плохой переносимостью (рвота, общая слабость, дисгидроз и т. п.).

Еще одна испытуемая, Гришаева, причислена к четвертой группе (со смешанными признаками эмоционально-двигательной активности-пассивности в невесомости при плохой ее переносимости) Отличительной особенностью ощущений в невесомости у этой испытуемой было возникновение чувства недоумения: «В режиме невесомости что-то произошло, но никак не могла понять, что же случилось со мной. Даже неприятно. Что я, глупая что ли? Ни понять, ни вспомнить не удавалось». Так у нее проявлялась алекситимия.

Четыре женщины участвовали в экспериментах в невесомости под нашим наблюдением на протяжении до четырех лет, в десятках—сотнях режимов невесомости. Психологические и психофизиологические реакции в ходе адаптации к повторяющемуся ее действию были у них такими же, как у мужчин.

Одна из испытуемых, Марта Перова, скрыла, что была на четвертом месяце беременности. Она побывала в 12 режимах невесомости по 28 с, соответственно в 24 режимах при перегрузке 1,5-1,8 g по 15 с. На пятом режиме невесомости у нее случилась краткая рвота, похожая на срыгивание. Ее беременность завершилась в срок нормальными родами. Родилась девочка, которая, побывав еще в утробном возрасте в невесомости, сейчас уже не молодая, но полная сил и очень красивая женщина, проживает в Англии.

Ныне есть несколько тысяч научных сообщений о сходстве и различиях физиологических и психологических процессов у мужчин и женщин, находившихся в длительной невесомости на орбитальных станциях, на космических «челноках».

Хочу обратить внимание читателей на сходство некоторых биохимических, гормональных и других показателей, а также ряда симптомов «спутниковой» болезни у мужчин на орбите и симптомов болезненного состояния на первых и последних месяцах беременности. Возможно и то и другое состояние — стрессовый «уход» в пассивность для пережидания «непонятного», неодолимого стрессора. Может быть, при спутниковой болезни это болезненное состояние приводит на некоторое время мужчин к пассивности — слабости, вплоть до «оженствления»?

2.3.7. Как определить стрессовую устойчивость группы

Деления на горизонтальной шкале рис. 15 могут использоваться как тестор-определитель суммарной экстремальности. А. Для определения адаптированности группы к конкретному экстремальному фактору:

О — у всех членов группы нет отклонений показателей поведения от обычных; 0-2 — для работы при возникшем экстремальном воздействии

большинство группы адекватно подготовлено; 2-4 — группа недостаточно подготовлена. У большинства возник стресс второго ранга, мешающий работе;

4 — группа совершенно не способна работать при действующем на нее экстремальном факторе. Б. Эта шкала может использоваться и для определения интенсивности стресса у группы людей, не подготовленных к экстремальному воздействию: О — нестрессовое, обычное состояние; 0-2 — стресс первого ранга, при котором дифференцируются люди, активно либо пассивно реагирующие на стрессор; 2-4 — стресс второго ранга: все больше членов группы оказывается в состоянии вторичной стрессовой пассивности; 4 — стресс, при котором все или почти все люди оказываются в крайне дискомфортном состоянии вторичной стрессовой пассивности. Стрессовый кризис второго ранга.

2.3.8. О панических расстройствах («панических атаках») и о «критической массе психической травмы»

Издавна известны внезапные приступы страха. Они бывают не только у психически больных, но и у людей практически здоровых. Приступы паники (ПП) обычно возникают в момент сильного эмоционального стресса из-за опасности, борьбы, ссоры, молчаливого конфликта и т. п. Они могут быть в начале опьянения алкоголем, наркотиком. Но могут проявлятся и на пике физического напряжения при ответственных действиях. Однако ПП может возникнуть и, казалось бы, безо всяких причин (автохтонно). «Паническая атака» возникает неожиданно, разворачивается быстро, достигая максимума за несколько минут, длится не дольше получаса, редко — один час. Бывают частые ПП — три-четыре раза в неделю и нечастые —два-три раза в год. На основании обширного клинического опыта академик А.Б. Сму-левич высказал мнение, что панические приступы могут быть и более продолжительными, длясь часами и даже по нескольку дней [Смулевич А.Б., 2006].

Главный симптом ПП — страх, охватывающий человека. Ужас подчас начинается в животе («под ложечкой») либо в груди (кажется — в сердце) и быстро заполняет все тело, захватывая «каждую клеточку тела». Как при всяком остром стрессе, люди при панической атаке либо сверхактивны — рыдают, стонут, с мольбой простирают руки, мечутся, вопят, убегают. Или, напротив, приступ паники парализует человека. При этом у одних тело «деревенеет», руки, ноги в страхе прижимаются к телу, глаза расширены, либо веки судорожно сжаты. У других паническая пассивность проявляется в слабости отдельных мышц («чашка выпала из рук»,

«коленки подогнулись»), и даже как полная (катаплексическая) расслабленность всего тела («весь как кисель», «весь совсем обессилел»). Бывает, что люди в страхе боятся пошевельнуться.

Важным компонентом панического приступа всегда бывают вегетативные расстройства (врачами диагностируется «симати-котонический криз», реже — «вагоинсулярный криз»). Человек чувствует сердечные боли, частое сердцебиение, перебои ритма, замирание сердца, головокружение, внезапный «холодный пот», волны жара и озноба. Все это еще больше страшит человека. Особенно пугающим становится затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха, «раздельная одышка», когда быстрый глубокий вдох осуществляется преимущественно животом, а выдох — грудью.

Если паническая атака начинается со «страха в животе», то дальше могут быть и другие желудочно-кишечные расстройства: тошнота, отрыжка, рвота, неудержимый понос («медвежья болезнь»). Такие вегетативные кризы могут быть и при неврозах, и посттравматических стрессовых расстройствах.

При панических атаках нередки переживания с дереализацией действительности: ирреальность всего происходящего, удаленность или отдаленность всего вокруг. Бывает состояние деперсонализации: сноподобное состояние, «странные» ощущения в голове и других частях тела. Академик А.Б. Смулевич полагает, что дереализация и деперсонификация сопровождают ПП только при эндогенных психических заболеваниях [там же].

У людей при панической атаке наблюдаются и двигательные нарушения: обездвиженность (атаксия), «насильственные», невольные движения — вытягивание («простираниевверх»), выворачивание («заламывание»), скручивание рук.

Неоднозначны взгляды на причины панических расстройств. Многие обращают внимание на нейрохимические процессы в головном мозге, на повышение содержания в крови катехоламинов, на выброс в кровь серотонина, на содержание в крови углекислоты и лактозы и т. д. И все же нейрохимические сдвиги — это лишь звенья в механизмах возникновения панических расстройств. Более значимы внешние причины (психотравмы и физические стрессоры) и внутренняя предрасположенность: врожденная или приобретенная из-за психологических травм.

Отмечено, что психотерапия бывает малоэффективна при ПП, хотя лекарственное лечение не должно проводиться без психотерапии. При повторных ПП обязательна консультация у психиатра, чтобы не проглядеть эндогенные психические болезни (см. подробнее [Баранов П.А., 2006 ]).

Здесь уместно высказать гипотезу о «критической массе психической травмы» (КМПТ), при достижении которой, т. е.

накоплении некоего предельно-терпимого уровня психического травмирования, будто бы вдруг возникает вспышка-приступ защитной (или квазизащитной) активности. При этом возможен преимущественный «локус психической травматизации», можно оценивать «интенсивность и время накопления КМПТ». Возможно, следует учитывать «индивидуальную предельную психическую емкость психотравмирующих факторов (терпимость к ним)». Она уменьшается при усталости, болезни, старческой инволюции.

Следует учитывать «потоки накопления КМПТ» как преимущественно из внешней среды (экзогенные стрессоры), так и из внутриорганизменной среды (эндогенные). При достижении КМПТ приступы защитной (квазизащитной) активности проявляются по-разному. Это могут быть приступы интенсификации эмоциональных переживаний. И не только страха, но и злобы (слабые — с ворчливостью, со сварливостью и с сильнейшей яростью внезапного безумства) либо приступы обиды и даже приступы радости, кажущейся окружающим неадекватной. При КМПТ, как указывалось, могут быть приступы вегетативной квазизащитной активизации. Надо полагать, она проявляется не только как изменение частоты, ритма сердцебиений, одышка, «холодный пот» и т. п., но и как строго локальные вегетативные дисфункции, вызывающие приступ мигрени, с болями в половине головы (гемикрония).

Требует дальнейших исследований вопрос: можно ли рассматривать приступ эпилепсии, т. е. квазизащитной двигательной активности (реализующейся в виде простейших моторных актов) как отдаленный аналог «психологических приступов», возникающих при достижении КМПТ? Обширные клинические исследования указывают на то, что приступ эпилепсии начинается при критическом накоплении болезнетворных факторов, исходящих из места давнего травмирования мозга, черепа, мозговых оболочек. Процессы, «накопительноистощающие» психику, могут быть важным фактором обострения неврозов, «разворачивания» обширной симптоматики посттравматического стрессового расстройства (после латентного периода) и, конечно, причинным фактором окончания ремиссий при эндогенных психических болезнях (их мы здесь не рассматриваем).

Возможно, следует оценивать и позитивные формы накопления «критической массы психического напряжения» (но не травмы). Примерами этого могут стать приступы творческого озарения (инсайты), наступающие после длительного интеллектуального (часто мучительного!) напряженного поиска решения, истины. Однако это свойственно лишь креативным личностям (см. подробнее 4.1.3 Б).

И еще, приступы «алекситимии невесомости», отмеченные нами после чередования недолгих перегрузок и невесомости в авиационных полетах по параболе (см. 4.5), также следовало бы экспериментально оценить с учетом концепции КМПТ.

2 4. ФЕНОМЕН СТРЕССОВОГО «РАСЩЕПЛЕНИЯ» («УДВОЕНИЯ») ЭМОЦИЙ

«Расщепление» (а может быть, «удвоение») эмоций обнаружено в невесомости [Китаев-Смык Л.А.,1979, 1981], при акустическом, при психосоциальном стрессах [Китаев-Смык Л.А., 1983, 2001 ] Такие расщепления бывают в экстремальных ситуациях у людей с оригинальными особенностями психики.

«Расщепление» эмоций, особенно заметное субъекту при стрессе, легче объяснить не как «удвоение» чувств, а с позиции униполярности, казалось бы, противоположных переживаний. «Положительные и отрицательные эмоции (как и другие аффективные образования), которые раньше рассматривались в качестве полюсов биполярного измерения, все чаще понимаются как униполярные измерения позитивности и негативности. В рамках такого подхода полюса приведенных пар трактуются как содержательно противоположные, но не взаимоисключающие (относительно независимые один от другого) элементы целостного переживания, выполняющие взаимно дополнительные, парные функции» [Горбатков А.А., 2007, с. 101].

2.4.1. «Расщепление» («удвоение») эмоций в невесомости

Реакции, которые можно назвать «расщеплением» эмоций, были отмечены при первых же пребываниях в режимах кратковременной невесомости лишь у четырех человек из 425 обследованных нами в полетах. Эти реакции проявлялись в том, что одни движения человека свидетельствовали о возникновении у него представления об опасности падения и о чувстве страха (хватательные и «лифтные» реакции). Одновременно другие его движения (мимические) демонстрировали переживание этим человеком веселья, гнева или полного спокойствия. Иными словами, в таких случаях одновременно проходила одна к двигательным центрам рук и ног для реализации человеком защиты от удара о землю, при этом другая, отличающаяся от первой, информация участвовала в регуляции мимических мышц для передачи сигналов к окружающим людям о том, что нет необходимости защищаться. Информация к собственному сознанию, «к себе», часто (но не всегда) соответствует мимике, являющейся «информатором» окружающих людей о чувствах и мыслях человека.

Вот описание этих четырех случаев расщепления эмоций.

1. Из отчета космонавта Ю.А. Гагарина, который в условиях свободного парения находился впервые (незадолго до этого эксперимента в самолете он во время космического полета был в скафандре плотно фиксирован в кресле): «Перед началом невесомости, стоял в салоне самолета, держась за поручень на потолке. Началась невесомость, и я чувствую, что поплыл куда-то, хотя продолжаю держаться. Здорово, замечательное чувство радости!»

Из протокола наблюдения за Ю.А. Гагариным (с учетом данных киносъемки): «С начала невесомости подтянулся правой рукой к потолку за поручень, левая рука вытянулась вперед. Улыбался и разговаривал с соседом — генералом Н.П. Каманиным (тогда командующим всеми космическими полетами), также впервые парящим в невесомости. Оба в невесомости отвлеклись, потеряв из виду объект, проходящий испытание, — кресло космического корабля "Восток- ЗА", укрепленное в салоне самолета, и испытателя В.М. Комарова (в будущем космонавта), отрабатывавшего процедуру отстегивания от кресла космонавта и парения над ним во время невесомости. После окончания режима невесомости Ю.А. Гагарин возбужден и весел. На вопрос о впечатлении сказал: "Вот это — невесомость! Даже интереснее, чем в космосе". Во втором и последующих режимах невесомости в этом полете Каманин и Гагарин парили по салону, наблюдая за ходом испытания, улыбались, но невесомость уже не отвлекала их от работы».

2. Из отчета летчика-испытателя Г.Н. Захарова: «После того как я несколько сот раз находился в невесомости, сидя за штурвалом самолета, и не испытывал при этом никаких особых ощущений, вроде тех, о которых мне рассказывали ребята, кувыркавшиеся в салоне самолета, я тоже решил свободно полетать при невесомости. Передал управление полетом второму пилоту. Перед режимом невесомости я стоял держась за проем двери, ведущей в салон. После наступления невесомости ничего особого не почувствовал и без раздумий шагнул в салон. И тут началось что-то невообразимое. На меня поплыл потолок. Я попытался удержаться за него, но вместо этого мои руки стали сами собой размахивать в воздухе. Мне стало смешно. Так продолжалось секунд 15. Потом я увидел

перед собой поручень и ухватился за него. Стало спокойно».

Из протокола наблюдения за Г.Н. Захаровым: «С момента начала свободного парения возникли частые хватательные движения полусогнутыми руками перед лицом. Они продолжались 5 с. После чего Г.Н. Захаров схватился одной рукой за поручень. Далее до конца режима невесомости висел держась за поручень и смотрел на других испытуемых. На протяжении всего режима невесомости улыбался. Проявления испуга, страха не отмечено». 3. Такое же невольное размахивание руками возникло в невесомости у Амет-Хана Султана. Это один из самых талантливых летчиков XX столетия. Военные летчики вспоминали, что он сбил во время Второй мировой войны вражеских самолетов больше, чем какой-либо другой советский воздушный асе. Сам Амет-Хан всегда оставался в боях неуязвим благодаря выдающимся летным способностям, быстрым и точным движениям, отличному вестибулярному аппарату и способности ориентироваться в пространстве, как бы ни переворачивался, ни падал и взлетал во время боевых полетов его самолет. Он лучше, точнее всех летчиков вручную пилотировал наш ТУ-104А, создавая в нем невесомость. Но у него тоже возникло «расщепление» (удвоение) эмоций. Стоило ему оказаться парящим в салоне самолета во время невесомости — его руки размахивались, как крылья, а ноги поджимались, как у птицы в полете. Он громко ругался, глаза злые, нос крючком. Хищной птицей по салону летал. Наш кинооператор Виктор Павлов потом показал Амет-Хану на большом киноэкране все, что снял кинокамерой в этом полете. Но Амет-Хан не верил, что это с ним произошло, хотя своими глазами увидел себя заснятым на кинопленку.

Следовательно, его руки «искали» за что схватиться во время «падения», ноги готовились пружинисто стукнуться о землю. Но при этом испуга не было. Вместо него — гнев на свои будто бы непослушные руки и ноги переполнял Амет-Хана. Важно еще то, что это «раздвоение» чувств и поведения не запечатлелось в его сознании, не запомнилось.

Почему в невесомости движения у Гагарина, Захарова и у Амет-Хана Султана были как при падении, когда надо поймать на лету опору и ухватиться за нее, а чувство при этом — радость, как будто опасность падения миновала, или даже возникал гнев? Вряд ли такие «расщепления» вызваны только врожденными особенностями. Слишком уж редкими, уникальными были эти случаи (только у трех из более четырехсот побывавших у нас в невесомости)

Очевидно, причина была в том, что они, в отличие от остальных людей, обследованных в невесомости, прежде чем оказаться свободно парящими в салоне самолета, один долго, другой многократно находились в невесомости, но были при этом, во-первых, жестко привязанными к креслу пилота (Гагарин — к креслу космонавта), во-вторых, тогда их увлекала ответственная, сложная, не лишенная опасности работа. Их внимание, мысли, эмоции были направлены на то чтобы работать точнее. При этом чувство страха, вероятно, было подавлено и как бы «перегорело» или «растаяло», так и не дойдя до сознания. Можно предположить, что мышечные, двигательные реакции, которые должны быть защитными во время падения, при заторможенности чувства падения сохранились нетронутыми.

Вероятно, при этом происходила адаптация к той части сенсорных сигналов, которая формирует осознание пространственных образов во время невесомости как «падения», и эти образы теперь не осознавались. В то же время адаптация к сенсорным сигналам в невесомости от соматических мышцу Г.Н. Захарова и Амет-Хана Султана, вероятно, была замедлена и не завершена из-за плотной фиксации тела в кресле пилота и из-за включенности рук и ног пилота в напряженную деятельность по управлению самолетом. Усилия рук по управлению штурвалом достигали 16 и более килограмм. Ноги упирались в педали рулевого управления.

Ю.А. Гагарин до парения в невесомости в нашем самолете был во время орбитального полета тоже плотно фиксирован в скафандре привязной системой ремней к креслу космонавта.

И вот во время первого в жизни свободного парения в невесомости, когда не было сковывающих тело привязных ремней, когда руки не были заняты штурвалом, а ноги не упирались в педали, защитные движения как бы вырвались на свободу, тогда как чувство страха к тому времени уже иссякло.

Анализируя причину уникального «расщепления» эмоций у Ю.А. Гагарина, Г.Н. Захарова и Амет-Хана Султана в невесомости, наверное, следует учитывать и их уникальные профессиональные способности: Ю.А. Гагарин — первый космонавт планеты, Амет-Хан Султан — дважды Герой СССР, Г.Н. Захаров — заслуженный летчик-испытатель СССР.

Возможно, «расщепление» шло по другому «пути»: подавленный в рабочей обстановке при невесомости страх из-за «падения» сохранялся у них в неосознаваемых глубинах психики, а затем при «развлекательном» парении вырвался на свободу, но не переживанием ужаса (он был стерт экстазом), а овладев моторикой этих людей, включив их защитные движения.

Известно много случаев, когда отчаянно смелые профессионалы, работавшие в опасных условиях (в боях на войне, испытывая новые самолеты, парашюты, участвуя в опасных экспедициях), в непрофессиональной для них, но опасной обстановке (на развлекательных аттракционах, на допросах у следователей при дознании) становились трусами.

Итак, при «расщеплении» эмоций мимика в начале невесомости, минуя первую фазу, соответствовала сразу второй фазе — радостному торжеству победы. В то же время руки совершали защитные движения, как бы не веря радостным победным переживаниям человека, продолжали спасать его от падения, ища опору, как в первой фазе действия невесомости. Иным при «расщеплении» эмоций в невесомости было поведение Амет-Хана Султана. Не было, как у Гагарина и Захарова, радостного чувства в начале свободного парения. Вместо него возник гнев, будто на свои руки и ноги, вдруг ставшими непослушными, на свою беспомощность (!), никогда не свойственную ему. Надо полагать, она не вполне (как-то неконкретно) осознавалась Амет-Ханом, генерируя протест и гнев. Ведь он был боевым, воевавшим с врагами пилотом. Такой гневной реакции на неадекватность своих действий, на свою беспомощность при парении в салоне самолета не было у Гагарина и Захарова. Может быть из-за того, что они не прошли школу войны?

Так сложилась гипотеза: «расщепление (удвоение) эмоций» может возникать у людей, впервые свободно парящих в невесомости, если они до этого долго или многократно находились в таких условиях, но тело их было фиксировано, а их внимание и мысли были отвлечены напряженным трудом.

2.4.2. Феномен «нигилирования» эмоциональных проявлений

Эта гипотеза дрогнула, когда в одном из очередных полетов на борту самолета оказался тогда рядовой инженер-исследователь, а потом, после участия в космических полетах дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт А.С. Елисеев — четвертый с «расщепившимися» эмоциями.

Даже сильные эмоции могут не только не нарушать психическую, интеллектуальную деятельность. Они могут усиливать ее эффективность. Известны случаи, когда, казалось бы, у человека бушевали эмоции, но при этом повышалось качество деятельности и было что-то вроде интеллектуального прозрения [Русалова Н.М., 1979 и др.]. Эмоциогенный фактор при направленности на него внимания субъекта может рождать сильные чувственные переживания и соответствующее поведение. Тот же фактор в случае психологической установки на деятельность может трансформировать эмоциональные переживания в активизацию интеллекта («конструктивное» реагирование) [Китаев-Смык Л.А., 1979; Клаас Ю.Л., Арапова А.А., Князева А.А. идр., 1947; Кнорре А. Г., Лев И. Д., 1963идр.].

Примеры такого «нигилирования» эмоциональных проявлений нередки. Особенностью описываемого ниже случая явилось то, что после отмены в невесомости психологической установки на деятельность у испытуемого восстановились двигательные компоненты эмоционального поведения, но чувственные компоненты — эмоции, несмотря на действие эмоциогенного фактора оставались отключенными, подавленными. Итак, это был четвертый человек с «расщеплением» эмоций при «ударе» невесомостью.

Выписка из протокола эксперимента: «Инженер А.С. Елисеев впервые находился в невесомости. Работал, выполняя полетное задание, в 11 режимах невесомости, будучи фиксированным в жестком кресле. При этом у него не было отмечено двигательных, эмоциональных и экскреторных (тошноты, рвоты) проявлений, характерных для многих людей в невесомости. Рабочее задание выполнял успешно. В двенадцатом, последнем в этом полете режиме невесомости Елисеев находился в салоне для свободного парения». Из отчета А.С. Елисеева: «В невесомости парил в воздухе и несколько раз пытался схватить за поручень, укрепленный на потолке, но дотянулся до него не сразу. Особых переживаний, отличных от тех, которые были в невесомости при фиксации в кресле, не было. Чувство страха, ощущение падения, переворачивания, тошноты — ничего этого не было».

Описания двигательных реакций А.С. Елисеева по данным киносъемки в невесомости: «Перед началом невесомости А.С. Елисеев стоял в салоне, не держась за поручень. После исчезновения действия силы тяжести завис в воздухе. Лицо находилось на расстоянии 25-30 см от поручня, укрепленного на потолке. Сразу начались частые (три раза в секунду) взмахи руками, согнутыми в локтях, и синхронно с ними подтягивания согнутых в коленях ног. Выражение лица напряженное. Признаков испуга не отмечено. На десятой секунде невесомости удалось схватиться за потолочный поручень (веревку, укрепленную вдоль потолка), перебирая по нему руками, он стал подтягиваться по салону».

В последующих полетах во время парения в невесомости движений, подобных описанным у А.С. Елисеева, не возникало. В дальнейшем он, пройдя подготовку космонавта, неоднократно участвовал в орбитальных полетах.

Во время описанного выше двенадцатого режима невесомости автор этой монографии, находясь в отдаленном от Елисеева конце салона самолета, неожиданно услышал раскаты хохота: смеялись инженеры, техники, испытатели, находившиеся в салоне. Дело в том, что в этом полете, наряду с техническими и медико-психологическими исследованиями, изучалось поведение в невесомости различных животных.

Обернувшись, я увидел медленно летящего по салону кролика, судорожно взмахивающего конечностями. Он то собирался в комок, подбирая их к животу, то распрямлял ноги и туловище. Кролик как бы пытался ускакать от опасности. Лицом к кролику в воздухе парил Елисеев. И у него синхронно сгибались-разгибались руки и ноги. Он напряженно смотрел на поручень. Можно полагать, что в это время его эмоциональное напряжение концентрировалось не на чувственных переживаниях, а на активизации внимания на поручне, который он никак не мог ухватить (так же как когда он был фиксирован в кресле и внимательно записывал в невесомости показания приборов). Реакция убегания отмечена нами у различных животных в невесомости [Китаев-Смык Л.А., 1963 б; Китаев-Смык Л.А., 1968 а, с. 59-68 и др.]. Она— элемент стрессового, активного, эмоционально-двигательного реагирования. Ее первая стадия — прыжки («галопирование») по мере адаптирования животного к невесомости сменяется второй стадией — реципроктными («барабанящими») движениями ног. Они похожи на «бег рысью».

К тому моменту, когда прыжки кролика сменились барабанящими движениями лап, Елисеев сумел ухватиться рукой за поручень и стал будто рысью, быстро перебирая его руками, перемещаться вдоль салона. Одновременность смены у человека и животного первой стадии движений на вторую была очень демонстративной, хотя и случайной. Однако нельзя отрицать их аналогичность.

Итак, еще у одного человека наблюдалось «расщепление» информационного и моторного компонентов эмоции, — но на этот раз у человека, который не имел большого опыта таких полетов.

После полета при анализе качества работы А.С. Елисеева с приборами мы обнаружили, что, сидя в кресле, он работал в невесомости точнее, быстрее, лучше, чем в обычных спокойных условиях. Стрессовая обстановка из-за исчезновения весомости мобилизовала его способность работать бесстрашно и лучше, чем когда опасности нет. Это значит, работая в невесомости, Елисеев был человеком третьей группы с конструктивным поведением.

Но вот в этих необычных, пугающих условиях он оказался без работы, без своего важного дела, и сразу его телом овладел «страх», руки хватались за что-нибудь, чтобы прекратить «падение в бездну». Ноги пружинили, готовясь стукнуться одно ее. Можно верить Леше, что страха при этом он не ощущал: лицо оставалось спокойным, серьезным. Увлеченность сражением или работой, опасной, как борьба с врагом, делает человека бесстрашным. Но окажись тот же человек бездельником перед лицом опасности — и она окатит холодом страха его дрожащее, слабеющее тело, ужас овладеет его душой. Но у Елисеева, когда «в страхе» дергались руки и ноги, до сознания ужас не добрался: его эмоции «раздвоились (расщепились)». Есть мнение, что «по-кроличьи» активные движения Елисеева могли быть в невесомости спровоцированы видом парящего перед ним кролика вследствие «обезьяньего» подражательного рефлекса.

Р. Мегоун обнаружил, что реципрокное попеременное сгибание конечностей, сочетающееся с прогибанием спины, — следствие раздражения ретикулярной формации головного мозга. Невозможность вызвать при этом ретикулоспинальное торможение он объяснял влиянием коры больших полушарий головного мозга, снижающим возбудимость продолговатого мозга. Подобная реакция, поданным Р. Мегоуна, вызывается с участием вестибулярного представительства в коре. Чрезмерная выраженность реципрокных движений, в частности наблюдавшихся нами в невесомости, может расцениваться как результат растормажива-ния подкорки [Мегун Р., 1965 и др.], как редкая индивидуальная особенность реагирования при гравитационном стрессе.

Итак, при кратковременном гравитационном стрессе мной был отмечен феномен «расщепления эмоций» [Китаев-Смык Л.А., 1979, 1981]. Он встречается редко и проявляется, например, в том, что одни двигательные реакции человека, казалось бы, свидетельствуют об актуализации у него представления об опасности и чувства страха (хватательные реакции в невесомости), одновременно другие его движения демонстрируют переживание веселья (мимика смеха) либо гнева. Иными словами, в таких случаях имеет место одновременное прохождение одного типа информации «к себе»: к мышцам рук и ног для реализации собственной защиты. При этом другой тип информации проходит к мимическим мышцам для передачи информации «к окружающим людям». Информация к собственному сознанию, «к себе», может соответствовать либо первому, либо второму типам информации. Ниже (в гл. 5) в описании стресса при вторжении в личное пространство рассмотрим примеры одновременного возникновения нескольких разных по характеру «потоков информации» «к себе», когда человек, например, переживает сразу и сильный страх, и ему очень смешно и радостно, либо гнев его сочетается с хохотом.

2.4.3. «Всеобщее раздвоение» эмоций в невесомости

Повторялись полеты. Люди, продолжавшие летать с нами, привыкали к невесомости. Реакции на нее угасали и исчезали, но не одновременно. Сначала переставали возникать рефлекторные движения, исчезал страх, чувство опускания становилось не пугающим, а приятным, веселящим. (Так бывает и во время качания на качелях, и на аттракционах типа «русских» / «американских» горок, на которых чередуются уменьшения с увеличениями весомости.) Затем уже не было «опускания», но каждый раз в невесомости возникало ощущение радости.

Рано или поздно все продолжавшие летать с нами испытуемые первой группы приходили к тому «расщеплению» эмоций, которое при первом пребывании в невесомости было только у Гагарина, Захарова, Елисеева и Амет-Хана Султана.

Вспомним еще раз, как проходило это «расщепление». С началом парения в невесомости исчезала опора, и человек воспринимал это как сигнал о падении, сигнал включал защитные «лифтные», «хватательные» реакции. Одновременно эмоции должны были начать свое действие: активизировать движения и сознание на поиски путей защиты. Но вместо страха падения, «ограничивающего» мыслительную активность, возникали радость либо напряженное внимание или даже гнев. Три пути, минующие страх, три вида своего рода бесстрашия.

Первый путь — радость, сопровождающая защитные движения. Это радость, как бы взятая взаймы у торжества еще не завоеванной победы над опасностью. Это радость напряжения сил и уверенности в победе. Это борьба, озаренная радостью. Принцип «К победе через радость борьбы!» может быть использован природой как эмоциональный стимул активности поведения при стрессе.

Второй путь. Мобилизованный опасностью потенциал эмоций может усилить внимание и мышление человека, причем ни сознание, ни лицо этих эмоций не отразит. Обобщая результаты исследований эмоций, уже цитированная нами М.Н. Русалова писала: «У человека, по-видимому, наиболее высоким поведенческим уровнем бодрствования следует принимать такое функциональное состояние, которое сопровождается деятельностью в экстремальных условиях, требующей высокого уровня внимания и сопровождающейся эмоциональным напряжением. В этом случае можно получить мобилизацию трех систем: моторной, эмоционально мотивационной и системы, обеспечивающей устойчивое внимание» [Русалова Н.М., 1979].

Третий путь — дорога гнева, организатора смертельного соревнования с опасным врагом (мнимым либо реальным). Рассерженный человек говорит ему (безмолвно или, напротив, крича): «Ты хочешь одолеть меня?! Одолею, убью тебя я!»

Гнев вытесняет из сознания страх и сомнения. Но страх может затаиться в теле. Из-за этого взмахивают руки, пытаясь найти опору, чтобы прекратить ужас невесомого падения. При этом осознанный гнев и неосознаваемый страх (как это было у Амет-Хана Султана) могут действовать совместно, усиливая мышцы, так способствуя спасению.

Бывают и другие пути бесстрашия, например четвертый путь: пренебрежение своей жизнью и жизнью других людей. Это может быть при наивной глупости, неосознании опасности, при пресыщении утомившими благами жизни, при «выгорании души» («выгорании личности» — burnout), наконец, при индивидуальной склонности (потребности) к риску жизнью [Китаев-Смык Л.А., 2001].

Профессии солдата, пожарника, шахтера, моряка, космонавта и летчика требуют воли, характера, самоотдачи. Привычка подчинять свои чувства и поступки цели жизни должна стать их свойством, когда страх — не лучшая форма эмоциональной «самоактивации» — уступает место радости преодоления, радости борьбы или напряженному вниманию, концентрированному на успешном выполнении работы. Эти эмоции более «рациональны» в критической ситуации, чем страх, хотя и страх может бывает спасительным, а радость, эйфория могут сослужить не лучшую службу.

2.4.4. «Хорошая мина» при плохой игре

Существуют культурные нормы, запрещающие некоторые проявления эмоций. В конце XX в. в европейской культуре стали считаться неприличными проявления злости, гнева. Психофизиологические механизмы управления эмоциями позволяют разобщать внутренние эмоциональные переживания, которые бывает трудно подавить, и внешние проявления эмоций, с ними легче справиться. Несмотря на тесную связь внутренних и внешних компонентов эмоций, их можно «расщепить» и «дезинформировать» окружающих.

Наигранность эмоций нередко возникает у истероидных личностей. Маскировка чувств превращается у них в выставление напоказ эмоций, уместных, как им кажется, для текущего момента. Но эта «дезинформация» неэффективна, т. к. она невольно утрирована. Чрезмерный артистизм истериков возникает в трудных, стрессовых, напряженных для них ситуациях, когда им кажется, что они должны показать себя, утвердить, отстоять, защититься. Попытки разъяснить им это неэффективны, обидны для них.

Истерическая «игра на публику», чрезмерно-эмоциональное поведение напоказ окружающим — это экстернальная истеро-идность, как правило свойственная женщинам. Не случайно по-гречески hystera — матка. Истероидность мужчин чаще ин-тернальна. Она напоказ самому себе. Интернальную мужскую истероидность подчас не замечают врачи-психиатры.

Как вести себя с истерически-психопатической личностью при стрессе? Полезно снизить напряженность момента, сделав всю ситуацию скучной для такого человека либо недостойной его (см. подробнее 4.1.4 и 4.1.5).

2.4.5. Неуместный смех

Смех может вырваться при стрессе из-под субъективного контроля. Более того, человек может чувствовать несоответствие смеха своим переживаниям, его неуместность, но не может его прекратить даже в трагических ситуациях. Такой смех как бы неправильно, с противоположным знаком включенная защитная, эмоциональная реакция. Будто произошла ошибка, и он возник вместо плача, как известно, успокаивающего, в частности за счет сужения нижнелицевых артерий (они оказываются зажаты лицевыми мышцами при опускании углов рта).

Смех может возникнуть, когда от человека в конфликтной или опасной ситуации требуются решительные действия, а он не способен к ним. Таким смехом он неадекватно защищается. Это парадоксальная защита. Аналогично у «слабой личности» при стрессе в неразрешимой ситуации может возникать защитный гнев, «злобная депрессия», но это не «гнев-нападение».

Долгие невзгоды, безысходность психологически подавляют человека, вводя в пассивный стресс с мучительной депрессии. А он усмехается, будто ему «все нипочем!» или же грустной улыбкой. «Улыбающаяся депрессия» — симптом, опасный суицидом. Такая усмешка — попытка из последних сил пробиться за помощью к окружающим людям. И если нет ее, то «последние силы» организуют самоагрессию, чтобы, уничтожив себя самого, избавиться от мучений.

2.4.6. «Нерасщепленные» эмоции лидера

Нарушая стройность описания эмоциональных расщеплений, упомяну целостные личности, будто бы с раздвоением чувств.

Много лет изучая психологический стресс властной элиты в коридорах Кремля и на «ветвях» высшей власти, я видел иной раз психологических гигантов.

Нельзя не испытывать восторга и страха, встречая «лидеров с горящим взглядом». Чаще он спрятан за снобистским спокойствием (когда ты не нужен) либо за радушием (если есть потребность в тебе). На самом деле такие лидеры постоянно объяты пламенем властности. Их жар из глаз обжигает. Черные глаза, как раскаленные угли, голубые — как расплавленный свинец. Пугает ли их взгляд, восторгает ли? Но всякий раз надолго заряжает энергией.

«Горящий взгляд» не скрыт при стрессе у такого лидера. Своей психической целостностью он спаивает, сплавляет и коллективы, и расщепившихся людей. Почему испытывают страх перед таким лидером? Потому что всякий человек, если ситуация критична, может быть «съеден» на победном пиру человеком «с горящим взглядом». Почему возникает восторг? Потому что иной может быть приглашен разделить победную трапезу лидера «с горящим взглядом».

А что в душах харизматично-радостных лидеров? Изучая их много лет в коридорах Кремля, я обнаружил, что у «радостных харизматиков» стресс власти генерирует непрерывный квазисексуальный оргазм. Оргазм без кончания. Но «расщепления» души при этом нет. После лишения оргастической власти такие лидеры либо вскоре умирают, либо превращаются в посмешище. А это ведь моральная смерть (см. также 5.1.6 В).

Зооантропологическая сущность оргастического поедания пищи (тем более уничтожаемого врага) и сексуальный оргазм зачатия — это счастливые чувства продления жизни. В первом случае — своей личной, во втором — продление жизни своего рода и своего генофонда в нем. Лидер (и человек, и животное) всегда наделен мощью жизнеспособности, выплескивающейся в оргазме эмоций. Их целостность может скрываться за демонстрацией расщепленности.

2.4.7. Криминальное «расщепление» радости общения

Концепция стрессового «расщепления эмоций» полезна для понимания психологии некоторых мошенничеств, эксплуатирующих доверчивость. Есть квартирные мошенники, которые под видом социальных работников приходят к стареньким бабушкам, к инвалидам и реально ухаживают за ними. Готовят пищу, пьют с ними чай, общаясь с неподдельной душевностью. Потом, заботливо прибирая старушкину квартиру, находят и крадут ее ценности. Сходные мошенничества происходят в поездах дальнего следования. Во время «поездных знакомств» у многих людей происходит снятие психологических защит, барьеров общения. Непрерывно находясь рядом, случайные попутчики, как бы душевно сближаясь, могут удовлетворять сокровенное желание простаков, безответственно излить все затаенное в душе. Мошенник создает почти пеальную душевную близость с намеченной жертвой, ослабляет ее бдительность и обкрадывает.

Во время таких мошенничеств их исполнители, конечно, находятся в состоянии бодрого профессионального напряжения. У них эустресс (приятный стресс) творчества и вдохновения. Экстремально мобилизуется способность к внушению (суггестия), к завоеванию сочувственного понимания (эмпатия). Общение мошенников с будущей жертвой украшено искренними эмоциями сопереживания и дружбы. Без реальности этих чувств невозг можна действенная их демонстрация. Но одновременно с этими социально-психологическими процессами в умах мошенников выстраиваются схемы преступных действий, также воодушевленные эустрессовой радостью. Радостью предстоящей «победы» над жертвой. Итак, эустресс, вдохновение таких мошенников начинены двумя, казалось бы взаимоисключающими, эмоциями: радостью дружбы и сладостью жажды жестокой победы над «другом».

Способность на такие преступления уже в XIX в. диагностировалась как психопатия (болезнь души). Психопаты были изгоями порядочного общества. Причинами психопатий предполагались пороки воспитания и наследственная ущербность характера, болезненно компенсируемая склонностью к правонарушениям.

Как же угнездились в морали психопата удовлетворение дружбой и предательство? Обворованные люди — это жертвы «переноса» на сегодня безвинных людей мести виновникам прошлых несчастий мошенника. Не обходится и без ощущения трепетной мести себе самому: «Негодяи сделали меня негодяем, — пусть я им буду назло им!». Садомазохизм — удел психопатов-мошенников.

При большой жизненной энергии, авантюризме и способности к комбинаторике психопаты-мошенники могут делать своими жертвами не только многих людей, но и государственные и частные организации. Создателей «финансовых пирамид», годами увлеченно обманывающих тысячи людей, можно с уверенностью диагностировать как психопатов, выпускающих свои таланты на «защиту» себя от собственных болезненных психологических комплексов.

Психопат-преступник «государственного масштаба» мошенничает часто не корысти ради, а играя, когда на кону богатства, женщины, социальный статус и (обязательно!) крапленая карта его садомазохизма. Всякий успех такого лидера-психопата — его сигнал своей навсегда ущемленной душе о якобы возвышающей его над самим собой победе и о будто бы мести врагам, встречавшимся в его несчастной прошлой жизни, доныне унижающей его. Логика его действий часто совсем непонятна, необъяснима нормальным людям. А если психопат-мошенник стал властным лидером национального масштаба, то интеллектуалы через средства массовой информации будут строить все новые и новые пояснения «логичности» и «мудрости» его харизматических деяний, чтобы не замечать их очевидный, явный вред.

Но совсем не психопаты этнические мошенники. В некоторых кочующих этносах, у многих народов Центральной Азии и Дальнего Востока традиционно считается: «Если не обманул чужака, то ты — слабак!». Этот ксенофобический синдром — архаическая защита от ассимиляции, это еще и тестирование чужака. Введенный кражей в стресс, чужак проявит свою опасность — боевитость и способность к противодействию.

* * *

Эмоции, которые субъект, переживающий их как противоположные, взаимоисключающие, многие исследователи издавна рассматривали как униполярные, но при необходимости взаимо-заменяющие, а не биполярные [Фаивышевский В.А., 1978, Carver C.S., Scheier M.F., 1990; Chang Е.С., 2000; Watson D., Clark D., Vaidya J., Tellegen A., 1999 и др.]. С этих позиций можно предположить, что экстремальные, опасные обстоятельства мобилизуют («на всякий случай») обе формы униполярной диады эмоциональных переживаний («мало ли, какая пригодится!»). Возможны и другие логические обоснования феномена «расщепления-удвоения» эмоций.

2.5. «БЕССЛОВЕСНОСТЬ ЧУВСТВ» (АЛЕКСИТИМИЯ) ПОСЛЕ ГРАВИТАЦИОННОГО СТРЕССА И «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИСКОМФОРТ» ПРИ СТРЕССЕ-КИНЕТОЗЕ

С началом XXI в. благодаря международному сотрудничеству возобновилась подготовка полетов людей на планету Марс. Ведущими конструкторами космической техники России признано возможным с использованием современных технологий «осуществление пилотируемых полетов к Марсу с высадкой экспедиции на его поверхности для выполнения комплекса исследований по оценке природных ресурсов планеты, целесообразности их будущего использования, поиск различных форм жизни и ответов на фундаментальные вопросы о происхождении и эволюции

Солнечной системы и Вселенной в целом» [Лукъянченко В.И., Борисов В.В., Суворов В.В., 2005, с. 7].

Одним из неблагоприятных факторов долгого пребывания в космосе станет продолжительная невесомость. Руководители программ медико-биологического обеспечения полета напоминают, что «многие авторы предлагают для профилактики эффектов невесомости в марсианской экспедиции использовать искусственную гравитацию» [Григорьев А.И., Баранов В.М., Потапов А.Н., 2005, с. 9].

В связи с этим становятся актуальными результаты наших психологических исследований использования искусственной гравитации, проведенных в 60 — 70-х гг. прошлого века в ходе начатой тогда подготовки полетов людей на Марс.

Современные достижения психологии и психоневрологии позволяют по-новому понять и оценить результаты ряда наших прежних исследований в центрифуге-квартире — имитаторе межпланетного корабля с «искусственной» силой тяжестью. В этом разделе вернемся к анализу своеобразного феномена — «бессловесности чувств» (алекситимии), т. е. к утрате людьми способности словесно (вербально) описывать свои эмоции при моделировании воздействия на них некоторых космических стрессоров. Впервые термин алекситимия (греч. а — отсутствие + lexis — слово, выражение + thymos —душа, чувство, настроение) применил Peter Е. Sifneos [Sifneos Р.Е., 1973, p. 255-262].

Этот феномен был обнаружен мной в 60-х гг. прошлого века при экспериментальном изучения влияния на людей некоторых космических факторов [Китаев-Смык Л.А. 1983, с. 86]. Для тех, кто начал чтение с этого подраздела, кратко повторю их описание, подробно изложенное выше. Затем будут описаны показательные случаи «бессловесности чувств» при их моделировании. Вслед за этим кратко изложены клинические и психоаналитические описания алекситимии. В завершение раздела рассмотрим этот своеобразный феномен, возможный у ряда людей при стрессе, с учетом современных сведений о нейропсихологии и нейрофизиологии головного мозга [Китаев-Смык Л.А., 2007].

2.5.1. Исследования эмоций и поведения людей (а) в невесомости при подготовке первых орбитальных полетов и (б) во время многонедельного непрерывного вращения при подготовке полета на планету Марс

а) С 1961 по 1969 г. я принимал участие в исследованиях влияния невесомости на человека и животных. Во время полетов по параболической траектории в самолете — летающей лаборатории (ЛЛ ТУ-104 А № 42396) возникала невесомость продолжительностью 28-30 с. В каждом полете ее повторяли многократно. Всего за восемь лет — более 2500 раз. Каждому режиму предшествовала и следовала за ней перегрузка — 1,5 g продолжительностью 15 с.

Первые четыре года детально изучалось поведение всех людей, оказавшихся в невесомости: было обследовано 425 человек. В последующие годы я избирательно фиксировал внимание лишь на ярких проявлениях обнаруженных ранее синдромов стресса. Таким образом, под моим контролем побывало в невесомости еще 380 человек, «прицельно отбираемых».

Из первых обследованных 425 человек 215 не имели летного опыта и были представителями профессий, не связанных с авиацией. Все эти люди наблюдались во время первого в их жизни состояния невесомости, а также при повторных пребываниях в этих условиях. 210 человек из числа обследованных профессионально участвовали раньше в авиационных полетах, прыгали с парашютом и, таким образом, многократно испытывали повышение и понижение (вплоть до невесомости) силы тяжести. Однако большинство из них (196 человек) впервые свободно парили по кабине у нас в невесомости.

б) В 60-х гг. прошлого века при подготовке полетов людей на планету Марс и обратно возникало сомнение — смогут ли люди выжить несколько лет в невесомости. Чтобы компенсировать ее неблагоприятные воздействия, предполагалось создать на межпланетном корабле искусственную силу тяжести. Для этого вращать (в соответствии с проектом Вернера фон Брауна) «корабль-бублик» диаметром 20—30 м. В нем центробежная сила частично заменит силу тяжести.

Чтобы изучить длительное влияние непрерывного вращения, т. е. измененного гравиинерционного поля, на жизнедеятельность и работоспособность людей, по моему предложению в Летно-исследовательском институте (в г. Жуковском Московской области) была создана центрифуга-квартира диаметром 20 м («Наземный динамический имитатор межпланетного корабля», для конспирации названный не «Марс», как поначалу предлагалось, а стенд «Орбита») [Конюхов Е.М., Болоцких М.Е., Китаев-Смык Л.А., Воскресенский В.П., Соловьев Н.В., Мурашкевич Г.М., Шестаков В.Г., 1965; Китаев-Смык Л.А., Голицин В.А., Мокеев В.Д., Софии В.А., Филиппенков С.Н., 2005, с. 237-238].

С 1967 по 1973 г. проводились эксперименты с разными скоростями вращения испытуемых-добровольцев в этой «квартире»; первоначально кратковременные — по нескольку часов; потом — длительные с непрерывным вращением от 3 суток до 5 недель. В этих экспериментах приняли участие и были всесторонне обследованы 72 человека (проводились медицинские, психологические, психофизиологические, инженерно-психологические, социально-психологические исследования).

Результаты научных экспериментов при недолгой невесомости и длительном вращении многократно обсуждались на конференциях и публиковались в научной печати.

2.5.2. Поведенческие реакции людей при кратковременном стрессе (в невесомости)

Чтобы отчетливее понимать сущность алекситимии при гравитационном стрессе, надо напомнить о том, что в режимах невесомости обнаружены два полярных типа реагирования: у одних людей, составивших первую группу, резко активизировались защитные движения на фоне ярких эмоций — страха, сменявшегося бурной радостью (их называли «активными пугливыми весельчаками»). У других (вторая группа) было ослабление двигательной активности. У них либо сразу в невесомости, либо при последующих ее режимах возникали тошнота, рвота, потливость, мышечная слабость, психическая депрессия (их называли «пассивными тошнотиками»). Кроме того, у ряда людей интенсивность движений в невесомости практически не изменялась (третья группа); наконец, у отдельных испытуемых на протяжении первого же режима невесомости вслед за кратковременным увеличением интенсивность движений, поведенческая активность резко уменьшалась: при повторных режимах невесомости были тошнота, рвота и пр. (четвертая группа) (рис. 16). Все это было подробно и многократно описано [Китаев-Смык Л.А., 1963 6.1964а,1964б, 1968,1974, 1979, 1983 и др.].

2.5.3. Алекситимии после «ударов» невесомостью