1.3.5. «Стресс жизни» и «стресс смерти»

1. Бесчисленны разные экстремальные ситуации, создающие у нас стресс. Однако когда мы выходим на улицу, в поле, плывем по морю, летим в самолете или даже оказываемся в невесомости на космическом корабле, то подвергаемся стрессорам, чтобы жить, а не умереть, т. е. чтобы испытать и преодолеть «стресс жизни». Иной стресс в реальном бою на войне или в смертельной схватке криминальных группировок. На войну, если ты боец, то прибыл, чтобы в боевой обстановке убить врага раньше, чем он убьет тебя. Ты несешь смерть, но и она несется к тебе. И это создает совершенно особый настрой на сохранение себя во что бы то ни стало, особое состояние — «стресс смерти», мобилизацию специфических боевых душевных и физических потенциалов, о которых не подозревал в «мирной жизни». Может быть, вернее сказать. — это стресс желаемой либо невольной «игры со смертью».

Я исследовал «стресс смерти» на «чеченских войнах» с 1995 по 2002 г. (в Чеченской Республике) у российских военнослужащих, чеченских боевиков и мирных жителей. Результаты изложены в последующих главах данной монографии.

2 Ряд психологических особенностей умирания, когда человек еше жив, но необратимо соскальзывает в небытие, также можно назвать «стрессом смерти» — «стрессом умирания». Люди почти всегда стремятся отсрочить даже свою естественную смерть — это проявление биологического закона сохранения жизни на Земле. Наши опыты на этом поприще также нашли отражение на страницах этой книги.

3. Часто оказывается, что экстремальный фактор (стрессор), действие которого на человека, казалось бы, хорошо изучено в лабораторных и натурных экспериментах, создает неожиданные загадочные эффекты в реальных условиях повседневности. Такие «неожиданности» нередки, если это крайне опасная «повседневность» боев на войне. Особое стрессогенное действие на бойцов оказывают «звуковые удары» при взрывах, стрельбе противника, потому что они неожиданны и, главное, они пробуждают врожденный страх смерти [Уотсон Д. Б., 1980]. Звуки боя — самый действенный стрессор на войне. Психологам надо учитывать, что всякий громкий звук в боевой обстановке — это сигнал не только того, что стреляют, возможно в тебя, но и что всякий гром — «гром смерти».

Чтобы максимально приблизиться к экстремальным акустическим параметрам боя, мы исследовали психологические реакции при «звуковом ударе», обрушивающемся на солдат (срочников-новобранцев), совершенно не привычных к таким «ударам». Акустическим стрессором был звук стрельбы «чужого» (возможно, вражеского) автомата АК-47 во время «боя» в закрытом бункере (см. гл. 2 и [Китаев-Смык Л.А., 1983]). Кроме того, нами был обнаружен широкий спектр стрессовых реакций, выходящий за рамки известных данных о влиянии разных звуковых экстремальных воздействий на человека, на бойца, стреляющего «своим» (в своих руках) оружием (см. там же).

1.4. РЕЗЮМЕ

Концепция, разработанная выдающимся канадским ученым Гансом Селье, сочетает подход к исследованию разных проявлений стресса с поиском их общего основания, т. е. неспецифичности этих проявлений. Такой методологический прием требует комплексного анализа широкого круга явлений.

Глобальное распространение концепции стресса привлекло к ней большое число исследователей, изучающих жизнь и деятельность людей на разных научных направлениях. Выходя за рамки своего направления, такие исследователи вынуждены привлекать знания, принадлежащие смежным наукам, чтобы в соответствии с концепцией стресса иметь достаточно широкое основание для анализа собственных данных. То, что при этом сопоставляются «свои» экспериментальные данные во всем их первоначально неупорядоченном многообразии и «чужие», уже втиснутые в рамки «чужой» модели, не может не сказаться на формировании признаков «неспецифичности»—«специфичности», ложащихся в основание представления о закономерностях стресса. Это создает и достоинства, и недостатки модели стресса в кругу собственных научных представлений ученого.

На протяжении многих лет при решении различных прикладных проблем автор этой монографии участвовал в психологических, медицинских, психосоциальных, политических, военных исследованиях людей в экстремальных условиях. Широта спектра затрагиваемых автором проблем, естественно, не способствуя углубленной разработке каждой из них, позволила накопить знания о многообразных проявлениях стресса. Я старался использовать разные дисциплинарно отличающиеся взгляды для понимания феномена стресса.

Утрата различия между общими («неспецифическими») и «специфическими» адаптационными процессами, т. е. между «стрессом» и «нестрессом» (в ортодоксальном понимании по Г. Селье) происходит более чем часто на страницах научной литературы.

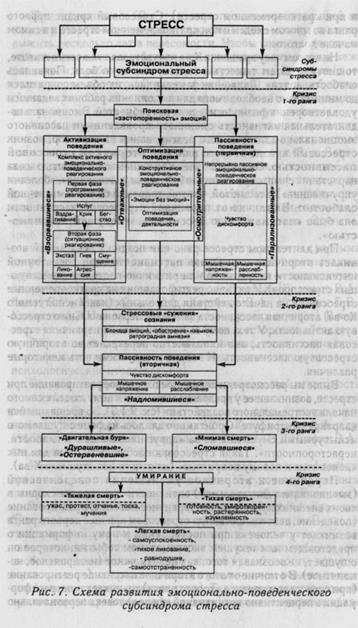

Размывание различий между указанными понятиями оказалось неизбежным и в этой книге. Мною был «расчленен» синдром стресса на специфические субсиндромы, и уже в рамках каждого их них я пробовал найти общие (неспецифические) закономерности. Четыре таких «субсиндрома» стресса были реально обнаружены и изучены во время длительного многонедельного очень тяжелого (субъективно предельно переносимого) состояния подопытных людей в экспериментах на «наземном имитаторе межпланетных кораблей» при подготовке экспедиции на Марс в 60 - 70-х гт. XX в.

В данной монографии наряду с обобщением феноменологии стресса осуществлена попытка анализа стресса как междисциплинарной категории. Не представлялось возможным изложение всего материала по рассматриваемой проблематике, которым располагает автор. В связи с этим в начале глав, посвященных описанию субсиндромов стресса, изложены обобщенные данные о динамике этих субсиндромов. Кроме того, во все главы включены описания некоторых частных, проделанных мной исследований стресса.

При весьма существенном увеличении интенсивности стресса (из-за силы или продолжительности неблагоприятных воздействий) его проявления изменяются как бы ступенчато, проходя через кризисы. Учитывая это, мной предложено выделять четыре «кризисных ранга» в структуре каждого субсиндрома стресса. Все это стало содержанием Общей теории стресса, создаваемой автором этой монографии.

В последующих главах эти субсиндромы и их четырехступенчатое ранжирование описаны и обсуждены с использованием широкого круга экспериментальных данных, полученных автором с сотрудниками в разные годы. Для анализа этих данных были привлечены сведения из отечественных и иностранных источников.

Подвергая подопытных людей стрессогенным неприятностям и опасностям, автор этой монографии всегда соблюдал этические и организационно-методические принципы исследования стресса, сформулированные им на протяжении всей его деятельности. Несоблюдение их не только бессовестно, но и приводит к накоплению артефактов.

Литература к первой главе

Burchfield S.R.,l 979. The stress response: a new perspective / / Psychosom. Med., Dec, vol. 41, N 8, p. 661-672.

Gerathewohl S., Ward J., 1960. Psychophysiology and medical studies of weight less ness / / In: Physics and medicine of the atmosphere and space. N. Y.; L., p. 422-434.

Haynes S. G. et al. 1978. The relationship of psychosocial factors to coronary heart disease hi the 1 study: 1. Methods and risk factors. Amer. I. Epidemiol., vol. 107, N 5, p. 362-363.

Lazarus R. S., 1967. Cognitive and personality factors underlying threat and со ping / / In: Psychological stress / Ed. M. H. Appley, R. Trumbull. N. Y.: Appleton Century Crofts, p. 11-21.

Lazarus R.S.. 1977. Cognitive and coping processes in emotion / / In: Stress and coping. N. Y.: Columbia Univ. press, p. 144-157.

Lazarus R. S., 1969. Stress and emotion//In: XIX Intern. Congr. 19-a Short Symp.L.

Levi L., 1981. Prevention of stress-related disorders on a population scale / /Intern. J. Mental Health, vol. 9, N 1-2, p. 9-26.

Martenuick R.G.,l 969. Differential effects of shock arousal on motor performance / /Percept, and Motor Skills, vol. 29, N 2, p. 443-447.

Popkin M.K., Stiliner V., Hall R.C. et al. 1978. A general ized response to protracted stress? //Milit. Med., vol. 143, N 7. p. 479-480.

Shapiro A.P., 1978. Behavioral and environmental aspects ої hypertension / / J. Hum. Stress, vol. 4. N 4, p. 9-17.

Абабков B.A., Пере M., 2004. Адаптация к стрессу: Основы теории диагностики терапии. СПб.: Речь.

Агреллъ Я., 1970. Стресс: его военные следствия — психологические аспекты и проблемы / /Эмоциональный стресс. Л.: Медицина.

Анохин П.К., 1975. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина.

Аракелов Г.Г., 2004. Психофизиология стресса / / Психофизиология. СПб.: Питер, с. 326-344.

Арьес Ф., 1992. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-академия.

Бедный СМ., 1981. Медико-демографические исследования. М.: Статистика.

Береговой Г. Т., Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономарен-ко В.А., 1978. Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике. М.: Наука.

Березанцев А.Ю., 2001. Психосоматика и соматоформные расстройства. М.: Информационные технологии.

Болардуев В.О., 1969. Динамика численности сибирского шелкопряда и его паразитов. Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во.

Бродхерст П.Л., 1975. Биометрический подход к анализу наследования поведения / / Актуальные проблемы генетики. М.: Наука, с. 39-58.

Василюк Ф.Е., 1984. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций. М.: МГУ.

Ганелина И.Е., 1975. Ишемическая болезнь сердца и индивидуальные особенности организма. Л.: Наука.

Демидов А.Б., 1999. Смерть в книге / /Феномены человеческого бытия. Минск: Эконом-Пресс, с. 40-70.

Дильман В.М., 1972. Почему наступает смерть. Л.: Медицина.

ДорфманЛ.Я., 2002. Дивергентное мышление и дивергентная индивидуальность: ресурсы креативности / / Личность, креативность, искусство. Пермь: ПГИИКиПСИ, с. 89-120.

Достоевский Ф.М.. 1998. Идиот. М.: Худ. лит.

Емельянов М. Д., 1967. Вестибуло-вегетативные расстройства при действии ускорения и невесомости / / Парин В.В., Баевский P.M., Емельянов МД. и др. Очерки по космической физиологии. М.: Медицина, с. 83—147.

Забродин Ю.М., 1976. Процессы принятия решения на сенсорно-перцептивном уровне / / Психологические проблемы принятия решения. М.: Наука, с. 85-94.

Зингерман A.M., 1973. Влияние статистической характеристики системы сигналов и их значимости на формирование двигательных и вегетативных реакций человека-оператора в норме и при экстремальных воздействиях / / Очерки прикладной нейрокибернетики. Л.: Наука, с. 75-82.

Кассиль Г.Н., 1978. Внутренняя среда организма. М.: Наука.

Касьян И.И., Колосов И.А., Лебедев В.И., Юров Б.Н., 1966. Реакции космонавтов во время параболических полетов на самолетах / / Медико-биологические исследования в невесомости. М.: Медицина, с. 179-189.

Касьян И.И., Черепахин М.А., Горшков А.И., 1966. О некоторых реакциях человека в условиях пониженной весомости // Медико-биологические исследования в невесомости. М.: Медицина, с. 361—366.

Китаев-Смык J]'.А., 1963. Некоторые сенсорные нарушения у людей в невесомости / /Авиационная и космическая медицина. М.: Медицина, с. 246-247.

Китаев-Смык Л.А., 1963. Попытка использования фармакологических средств для профилактики психических и вегетативных нарушений, возникающих в невесомости / / Фармакология и токсикология, т. 26, № 4, с. 508.

Китаев-Смык Л.А., 1977. Вероятностное прогнозирование и индивидуальные особенности реагирования человека в экстремальных условиях / / Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М.: Наука, с. 189—225.

Китаев-Смык Л.А., 1978 а. О некоторых информационных аспектах этиопатогенеза / / Психология и медицина: Материалы к симпоз. М.: Медицина, с. 428—431.

Китаев-Смык Л.А., 1978 б. О соотношении вегетативных и психических проявлений в экстремальных условиях/ / Системный анализ вегетативных функций. Вопросы кибернетики. М., вып. 37, с. 68-72.

Китаев-Смык Л.А., 1979. К вопросу об адаптации к невесомости // Психологические проблемы космических полетов. М.: Наука, с. 135-152.

Китаев-Смык Л.А., 1983. Психология стресса М.: Наука.

Китаев-Смык Л.А., 1995 а. Индивидуальные различия боевого стресса у российских солдат и чеченских боевиков во время военного конфликта в Чечне / / Доклады на международной конференции «Общество, стресс, здоровье: стратегии в странах радикальных социально-экономических реформ (Москва, июнь 1995). М, с. 19-26.

Катаев-Смык Л.А., 1995 б. Побеждающие — побеждаемые: психолог на чеченской войне / / Soldier olFortune (Солдатудачи). № 12, с. 10-15.

Китаев-Смык Л.А., 2001. Стресс войны. Фронтовые наблюдения врача-психолога. М.: РИК.

Китаев-Смык Л.А., 2003. Шахидское счастье / /Огонек. №28, с. 18

Китаев-Смык Л.А., 1995 в. Психология чеченской войны// Архетип. № 2.

Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Гаврилова Л.Н. и др., 1972. Динамика симптомокомплекса «укачивания» в процессе адаптации к длительному вращению / / Космическая биология и авиакосмическая медицина: Материалы Всесоюз. конф. Москва, Калуга, т. 2, с. 197-199.

Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Клочков AM. и др., 1969. Клинико-физиологические исследования при длительном (до трех суток) действии на организм человека ускорений малых величин // Тр. 3-й конф. по авиац. и косм, медицине. М., т. 1, с. 286-288.

Китаев-Смык Л. А., Зверев А.Т., 1963. Исследование высшей нервной деятельности и некоторых двигательных реакций человека в условиях кратковременной невесомости / / Авиационная и космическая медицина. М.: Медицина, с. 197-198.

Копанев В.И., Юганов ЕМ., 1972. Клинико-физиологическая характеристика космической формы болезни укачивания / / космическая медицина: Тез. докл. на IV Всесоюз. конф. Москва, Калуга, т. 2, с. 207-209.

Копанев В.К., 1970. Скрытая форма укачивания / / Воен.-мед. журн.,№ 10, с. 10-15.

Короленко Ц.П., 1978. Психология человека в экстремальных условиях. Л.: Наука.

Косицкий Г.И., 1977. Цивилизация и сердце. М.: Наука.

Косицкий Г.И., Смирнов В.М., 1970. Нервная система и стресс (О причине доминанты в патологии). М.: Наука.

Космолинский Ф.П., 1976 Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях. М.: Медицина.

Кузнецов А.Г., Ильин Е.А., Поггеполь B.C.. 1969. Центральная нервная система и акклиматизация человека в Антарктиде / / Акклиматизации человека в условиях полярных районов. Л.: Наука, с. 40-41.

Кузнецов О.Н.,Лебедев В.И., 1972. Психология и психопатология одиночества. М.: Медицина.

Леви Л. (ред.), 1970. Эмоциональный стресс: Пер. с англ. М.: Медицина.

Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971. Психологические особенности деятельности космонавтов. М.: Наука.

Медведев В.И., 1979. Психологические реакции человека в экстремальных условиях / / Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. М.: Наука, с. 625-672.

Меницкий Д.Н., 1973. Основные проблемы теоретической и прикладной нейрокибернетики / / Очерки прикладной нейроки-бернетики. Л.: Наука, с. 5-34.

Михайлов Н.Н., 2000. Сватовство смерти. М.: Серебряные нити, 190 с.

Моисеев И.Н., 1987. Алгоритмы развития. М.: Наука. Мэй Р., 1984. Смысл тревоги. М.: Класс, 2001. Наенко НИ., 1976. Психическая напряженность. М.: Изд-во МГУ.

Новиков М.А., 1981. Психофизиологические и экопсихологи-ческие аспекты межличностного взаимодействия в автономных условиях //Проблема общения в психологии. М.: Наука, с. 178-218.

Орлова З.Л.,1994. Введение в социальную и культурную антропологию. М.: Изд. МГИК.

Платонов К.К., 1960. Психология летного труда. М.: Воениз-дат.

Платонов К.К., 1975. Авиационная психология // Стенограмма лекции на психологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

Пономаренко В.А., 2006. Психология человеческого фактора в опасной профессии. Красноярск: НИИЦавиа. косм, медицины и эргономики, с. 127-128.

Портнов А.А., 2004. Общая психопатология. М: Медицина.

Разумен С.А., 1976. Эмоциональные реакции и эмоциональный стресс / / Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л.: Медицина, с. 5-32.

Русалова Н.М., 1979. Эмоциональные реакции. М.: Медицина.

Селье Г., 1966. На уровне целого организма. М.: Наука.

Селье Г., 1979. Стресс без дистресса. М.: Прогресс.

Стенько Ю.М., 1978. Новые режимы труда и отдыха рыбаков в Северо-Западной Атлантике. Рига: Звайгзне.

Стенько Ю.М., 1981. Психогигиена моряка. Л.: Медицина.

Суворова В.В., 1975. Психофизиология стресса. М.: Педагогика.

Судаков К.В., 1981. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина.

Трошев Г.Н., 2001. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала, М.: Вагриус.

Уайт П., 1967. Распространение коронарной болезни в США по 25-летним интервалам за последнее столетие / / Актуальные проблемы сердечно-сосудистой патологии. М.: Медицина, с. 29-30.

УотсонД.Б., 1980. Бихевиоризм / / Хрестоматия по истории психологии. М.: Изд-во МГУ, с. 34—46.

Фейгенберг И.М., 1972. Мозг. Психика. Здоровье. М.: Наука.

Франкенхойзер М., 1970. Эмоциональный стресс. М.: Медицина.

Франкл В., 1990. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс.

Хрунов Е.В., Хачатурьянц JI.C, Попов В.А., Иванов Е.А., 1974. Человек-оператор в космическом полете. М.: Машиностроение.

Чазов Е.И., Вихерт A.M., Метелица В.И., 1972. Эпидемиология ишемической болезни сердца / / Кардиология, т. 12, № 8, с. 134-145.

Чапек А.В., 1954. Опыт наземной тренировки //Вопросы авиационной медицины. М.: Изд-во иностр. лит., с. 93-106.

Щербатых Ю.В., 1999. Страх смерти / /Психология страха М.: ЭКСМО-Пресс, с. 76-98.

ГЛАВА 2

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СУБСШРОМ СТРЕССА

Эмоции — важный компонент стресса у человека. Они особенно заметны при психологических, информационных чрезвычайных воздействиях (стрессорах). Стресс в результате психологических факторов иногда называют эмоциональным. Многие изучают его. Однако это все еще мало способствует тому, чтобы проблему эмоций при стрессе можно было бы считать разрешенной. Видимо, с одной стороны, субъективная ощутимость, осознаваемость эмоций, с другой — их ускользающий от сознания характер, своего рода двойственность, делают их объектом, ускользающим и от исследователей. Вместе с тем при изучении эмоций накоплены обширные данные, способствующие решению прикладных проблем, возникающих при организации деятельности людей в экстремальных условиях.

Ниже будут изложены общие закономерности развития эмоционально-поведенческих проявлений стресса при действии кратковременных и длительных экстремальных факторов, а также ряд частных исследований поведения людей при действии таких стрессоров, как падение (проваливание вниз) и громкий звук. Напомню, что в ряде фундаментальных исследований именно эти два фактора были признаны врожденными для человека побудителями одной из «базовых» эмоций — страха [Уотсон Д.Б., 1980, с. 34-46].

Падение, т. е. невесомость, мы создавали в кабине специально оборудованного авиационного лайнера (ТУ-104А№ 42396), взмывавшего по параболе с высоты 6000 м до 9000, а потом падающего опять до 6000 м. Подробное описание исследований в режимах невесомости в разделе 2.2.2. Обращаю внимание читателя: а) в этой главе и в последующих главах космическая тема нисколько не главная (хотя свойственная ей «экзотика» не потеряна). Нами были использованы уникальные, во многом неповторимые возможности исследования стресса, которые возникали при подготовке самых первых орбитальных полетов и межпланетного космоплавания;

б) было большой удачей, что оказавшиеся в нашем распоряжении гравитационные (при «ударах» невесомостью) и гравиинерционные (при длительном непрерывном многонедельном вращении в квартире-центрифуге) стрессоры сделали возможным изучение и короткого, и долгого стресса в их «рафинированной» форме, «очищенной» от осознаваемых неприятностей и телесно ощущаемых стрессоров. В наших экспериментах не было ни боли, ни голода или жажды, ни холода или жары; не было психотравм из-за служебных, житейских наслоений «стресса жизни». На испытуемых воздействовали стрессоры, обусловленные только гравитационными и гравиинерционными воздействиями.

В результате этих уникальных исследований были получены данные, легшие в основу «Общей теории стресса». Наиболее яркие ее грани, касающиеся эмоционально-стрессового поведения людей, изложены в этой главе;

в) описание первых (в СССР и в мире) исследований стресса при действии на людей указанных «космических» воздействий

имеет еще и научно-историческое значение.

Громкий звук издавал автомат Калашникова АК-47 на спецполигоне, где мы проводили исследования, привлекая солдат-срочников как испытуемых. Подробное описание наших экспериментов с акустическим стрессом и обзор научной литературы, посвященной ему, читатель найдет в разделе 2.5. При подготовке этого материала для монографии «Психология стресса» в конце 70-х гг. XX в. цензура потребовала искажения информации о методах, примененных в наших исследованиях акустического стресса при выстрелах «чужого» оружия. В разделе 2.6 «правда» восстановлена. Гражданам, могущим подвергнуться вооруженному нападению в наше опасное время, этот раздел может быть интересен и полезен.

В этой главе подробно анализируется с позиции современной науки загадочный феномен «бессловесность чувств» (алексити-мия), подчас возникающий после экстремального воздействия. «Алекситимия невесомости» была описана мной в монографии «Психология стресса» в 1983 г., но тогда, обсуждая (в письмах) этот феномен с Петером Сифниосом (он первый описал алексити-мию), мы не смогли постигнуть сущность этого послестрессового явления. Теперь это становится возможным.

Мое внимание привлек загадочный феномен «расщепления» эмоций при стрессе. В этой главе рассмотрены его проявления в стрессовых ситуациях и в, казалось бы, спокойных условиях.

Используя выводы, полученные в наших экспериментах при изучении краткого и долгого стресса в указанных выше экспериментах, я попытался исследовать и анализировать стресс непосредственно во время боев на «чеченских войнах» конца XX и начала XXI в. Оригинальные выводы можно увидеть в разделах 2.1-11 -2.1.14 данной главы.

В завершение главы сопоставляются активность и пассивность в жизни и деятельности людей как сущностные ценности; представлены суждения об этом древних ученых разных регионов мира.

2.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ (ОБЩИЕ) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭМОЦИЙ И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СТРЕССЕ

2.1-1. Эмоции и поведение при кратковременном стрессе (при стрессовом кризисе первого ранга, в «аларм-стадии»)

В ходе многочисленных и различных экспериментов с созданием кратковременных экстремальных ситуаций и в натурных непродолжительных критических условиях уже в 1960 г. я выделил две основные группы людей, отличавшихся либо усилением (первая группа), либо уменьшением (вторая группа) эмоционально-двигательной, поведенческой активности при кратковременных, но достаточно интенсивных экстремальных воздействиях [Китаев-Смык Л.А., 1963 а, 1963 б]. У первых возникало активное, у вторых— пассивное эмоционально-поведенческое реагирование при стрессе.

Есть и третья группа. Люди, причисленные к ней, не ощущают в экстремальных ситуациях никакого усиления эмоциональных переживаний, кроме напряженной сосредоточенности своего внимания на решении возникших критических проблем. Их поступки адекватны складывающейся стрессогенной обстановке. Это способствует успешному, активному удалению, либо пассивному пережиданию опасностей, неприятностей (стрессоров). У этой группы людей можно зарегистрировать при стрессе увеличение мышечной силы, ускорение и повышение точности движений и действий, интенсификацию интеллектуальной деятельности. Можно сказать, что у таких людей конструктивное эмоционально-поведенческое реагирование при стрессе.

Как правило, может быть замечена и четвертая группа, в которой оказываются люди, не вовлеченные в стресс. Во-первых, те, для кого экстремальные воздействия ситуации еще не стали столь критическими, чтобы вызвать у них стресс. Во-вторых, он не возникает у людей, которые по неопытности или глупости не могут осознать надвигающейся опасности. Эта четвертая — стрессово-нейтральная группа.

Склонность к тому или иному стрессовому реагированию зависит не только от индивидуальных особенностей, но и от интенсивности стрессоров (их силы и продолжительности).

«Выбор» аналитическими системами организма (на подсознательном уровне) предпочтительной формы стрессового поведения и эмоциональных переживаний происходит не мгновенно. Такому «решению» о предпочтительном поведении при стрессе предшествует краткий период (момент, мгновение) ориентировочного замирания.

Активный, пассивный и конструктивный типы стрессового реагирования на кратковременный стрессор либо в начале действия продолжительного стрессора осуществляются за счет срочно используемых адаптационных резервов организма, тех, что всегда наготове, как уже отмечалось выше (см. 1.1.3). Такие первоначальные формы стресса Ганс Селье назвал «аларм-стадией», т. е. мобилизацией «как по пожарной тревоге». Мы называем их стрессовым кризисом первого ранга, чтобы иметь общие основания и критерии для сравнения с последующими, наступающими при долгом стрессе, кризисами второго, третьего, четвертого рангов.

Важно то, что при стрессовом кризисе первого ранга ведущим фактором, определяющим всю картину адаптационно-защитных реакций, становятся именно стрессово-измененные эмоции и поведение. Физиологические (вегетативные) процессы и системы организма оказываются лишь обслуживающими ту или иную форму поведения и активизирующую ее эмоцию.

Многие годы остается неясным, какие физиологические особенности предопределяют склонность одних людей к активному реагированию при стрессе, других — к пассивному. Недавние исследования указывают на то, что эта дифференциация может зависеть от дисбаланса в работе полушарий головного мозга, вернее, от индивидуальных особенностей их доминирования при стрессе. Об этом подробнее в разделе 2.5, в котором обсуждается феномен алекситимии («бессловесности чувств»), а также в статье [Китаев-Смык Л.А., 2007 б].

Предваряя третью главу, посвященную вегетативным компонентам стресса, укажу, что они становятся фактором, определяющим его картину при стрессовом кризисе второго ранга. Заметим, что физиологические, психологические, социальные реакции людей и животных на чрезвычайные воздействия изучали сотни исследователей до Ганса Селье, не называя их «стрессом».

2.1.2. Активное эмоционально-поведенческое

реагирование при кратковременном стрессе

Рассмотрим особенности поведенческих реакций у лиц, отнесенных к первой группе, т. е. склонных к активной форме эмоционального субсиндрома стресса. Биологическое назначение этих реакций — способствовать за счет ускоренных и усиленных защитных (или агрессивных) действий предотвращению неблагоприятного развития стрессогенной ситуации.

Защитные поведенческие акты могут быть разных уровней сложности: вздрагивание или замирание при громком звуке, хватательные движения рукой в поисках опоры при падении, отдергивание руки при ожоге (рефлекторные действия), эмоционально-двигательное оживление при угрозе опасности, выскакивание из горящего дома (сложно организованные действия), прыжок в воду, в огонь ради спасения человека, попытка заслонить собой от опасности ребенка, товарища, командира и т. п. (социально обусловленные действия). Чрезмерная активизация поведения может привести к ошибочным действиям и даже к дезорганизации деятельности.

Таким образом, активизация поведения при стрессе может быть адекватной или неадекватной решению задачи выхода из стрессогенной ситуации, задачи предотвращения неблагоприятного воздействия стрессора (Corum C.R., Thurmond J.B., 1977, p. 436-443 и др.].

При чрезмерной, нерациональной активизации эмоционально-двигательных реакций ускорение деятельности может сопровождаться выпадением отдельных необходимых действий и возникновением ошибочных действий. При этом неправильно оценивается текущая ситуация, ошибочно используются следы памяти, неверными оказываются прогноз развития ситуации и планирование деятельности, снижается контроль за собственными действиями. Активизация поведения при стрессе может бытьстрой-но организованной, но если она подчинена ложному, иллюзорному представлению людей об опасности, то их поведение может оказаться неадекватным задаче борьбы с опасностью, препятствующим полезной деятельности. Такое положение может возникнуть при панике.

2.1.3. Микроструктура эмоционально-поведенческой

активности при кратковременном стрессе

В первые мгновения после возникновения опасности у людей возникает ориентировочное замирание. Оно может длиться от долей секунды до нескольких минут. Его функциональное назначение — выбрать «путь», по которому «идти» дальше: peaгировать на стресс активно, пассивно или конструктивно. Эта фаза стресса (не основная, не обязательная) может предшествовать любому дальнейшему течению стресса. Ориентировочного замирания может и не быть, если стрессор известен, недавно действовал и адаптационно-аналитические системы организма имеют «решение», как реагировать на него: активно, пассивно, конструктивно.

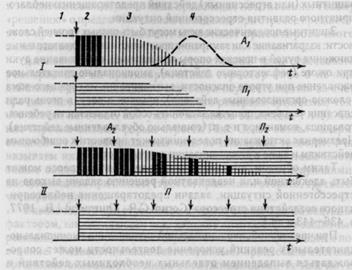

Рис. 2. Микроструктура эмоционально-поведенческого субсиндрома стресса:

I— кратковременный стресс: 1 — установочная фаза; 2 — фаза программного реагирования (действия); 3 —фаза ситуационного реагирования (действия); 4 — балансировочная фаза. А, — активное эмоционально-поведенческое реагирование после однократного экстремального воздействия; П, — первичное пассивное эмоционально-поведенческое реагирование

II— длительный стресс при многократной экстремальной стимуляции (стрелкой обозначены одиночные экстремальные стимулы-стрессоры). Aj — активное эмоционально-поведенческое реагирование, убывающее при монотонной экстремальной стимуляции, создающей длительный стресс; П2 — вторичное пассивное эмоционально-поведенческое реагирование, нарастающее при убывании активного реагирования; П — пассивное (вторичное) реагирование при длительном стрессе; t — время

В структуре активного эмоционально-двигательного реагирования на кратковременный стрессор нами были обнаружены две основные фазы, составляющие своего рода «комплекс эмоционально-двигательной активности» [Китаев-Смык Л.А., 1977 б; 1979].

Первая фаза — это реализация фило- или онтогенетической программы адаптационных, защитных реакций, действий [Маг-tenuick R.G., 1969] в ответ на экстремальное воздействие. Это фаза «программного реагирования». Она происходит как бы по уже готовым программам поведения: врожденным либо приобретенным как навык, ставший рефлекторным действием. Эмоции первой фазы — испуг, гнев, решимость и т. п. (рис. 2).

Одной из ведущих закономерностей функционирования живых (биологических) систем является избыточная мобилизация энергетических и «организационных» (нервных, психических) ресурсов для осуществления действия, прогнозируемого при той или иной опасной неопределенности ситуации. Надо полагать, в какой-то мере для расходования этих избыточно мобилизованных и неизрасходованных физиологических и психологических потенциалов, для воссоздания в организме гомеостаза сразу вслед за первой, основной, возникает вторая фаза указанного комплекса.

Характер защитных действий и сопровождающих их эмоций во второй фазе зависит от субъективно воспринимаемой эффективности действий субъекта на первой фазе, от того, каким субъекту представляется изменение стрессогенной ситуации. Вторая фаза — это фаза «ситуационного реагирования». Эмоции второй фазы — удовлетворение и радость, торжество, ликование, эйфория (позитивные, экстатические) или смущение, досада, гнев и т. п. (негативные). Восстановлению физиологического и психологического гомеостаза после «потрясений», произошедших во время первой фазы «комплекса», способствуют и позитивные, и негативные эмоциональные реакции второй его фазы, тем более если они сопровождаются соответствующим этим эмоциям усилением двигательной активности.

Экстатические переживания и раскрепощенность соответствующих этим переживаниям действий, т. е. своего рода «торжество победы» над стрессором, можно полагать более благоприятными для преодоления стрессовых изменений гомеостаза, чем негативные.

Примером комплекса активного реагирования при остром стрессе является поведение людей при невесомости в полете по параболе. У испытуемых, активно реагировавших в этих условиях (первая группа), на протяжении первых 3-5 с невесомости возникали чувство падения, испуга и бурные, в значительной мере непроизвольные, движения в виде поиска опоры (размахивания руками, поджимания ног). С 4-6 с невесомости эти явления сменялись чувством радости, ликования и бурными движениями, характерными для таких переживаний. О людях, пассивно реагировавших в невесомости (вторая группа), расскажу ниже.

При чрезмерности экстатических переживаний второй фазы их могут иногда сменять негативные эмоциональные переживания (чувство печали, душевной опустошенности и т. п.). Это своего рода «балансировочная фаза» комплекса активного эмоционального реагирования (не основная, не обязательная). Возникновение отрицательных эмоций, часто со снижением активности поведения, после экстатической фазы или же сразу после ситуационной фазы, т. е. после даже успешного активного преодоления трудностей, недостаточно изучено. Много писалось о мучительном чувстве душевного опустошения у писателей после завершения книги, у диссертантов после успешной защиты.

Вот что писал об этом В.А. Файвишевский: «Распространенное объяснение описанных состояний "истощением" нервной системы в результате ее "перегрузки" мало что объясняет... Мы полагаем, что такое состояние возникает вследствие усиления импульсации нейронов систем отрицательной мотивации, оказавшихся при изменившихся (к лучшему!) условиях в состоянии относительного сенсорного голодания, создавшегося в результате их сенсибилизации в период предшествующей трудной ситуации» [Файвишевский В.А., 1978, с. 440], т. е. возникает дефицит неприятных переживаний, в результате которого «система отрицательной мотивации, лишенная адекватной стимуляции, т. е. в отсутствие безусловно отрицательных внешних воздействий, способна спонтанно продуцировать эмоционально-негативные переживания, причина которых для субъекта остается неосознанной» [там же, с. 440-441 ].

Смена первой фазы комплекса эмоционально-двигательной стрессовой активности второй его фазой имеет место при реализации разных по сложности и по продолжительности действий. Она возникает при окончании разных по характеру и масштабу стрессогенных ситуаций, когда предотвращена опасность, при завершении напряженного труда, при окончании обработки каждой отдельной детали и при завершении целостного произведения, при окончании рабочего дня и рабочего сезона и т. п. Наличие указанных двух фаз может ускользать от внимания наблюдателя при осуществлении субъектом как мелких операций, составляющих более крупный, например производственный, процесс, так и при завершении длительной, но раздробленной на мелкие этапы деятельности.

Эмоции первой фазы комплекса активного эмоционально-двигательного реагирования (страх, тревога, гнев и др.) могут редуцироваться при многократных успешных завершениях этого комплекса. В таком случае акт реагирования (поведения, действия) в ответ на стрессор с самого начала протекает на фоне экстатических переживаний, характерных для второй фазы указанного комплекса. У людей определенного типа уже начало их действия по решению практической задачи знаменует непременный успех его окончания: начало деятельности переживается ими как радость, как бы взятая взаймы у будущей победы, радость, которую не омрачает возможность неудачного исхода. Это свойственно детям, у которых еще нет имеющегося у взрослых критического отношения к прогнозу собственных действий. Это бывает у людей, наделенных способностями и энергией, обеспечивающими успешность большинства их начинаний, а также у людей, наделенных фанатичной уверенностью в конечном успехе их дела, успехе, несмотря на многочисленные неудачи.

Когда же сформировалась достаточная адаптированность к опасному, вредоносному фактору, тем более после многих успешных («триумфальных») побед над ним, тогда могут редуцироваться все заметные проявления стресса. Перестают возникать стрессовая активность и пассивность. Становятся ненужными эмоциональные переживания, избыточно мобилизующие адаптивно-защитные резервы для отражения неясной в прошлом опасности. Но продолжается активизация внутренних (внешне незаметных) систем организма, всякий раз способствующих победе над стрессором. Таким образом, при накоплении победного опыта (навыков, умений, знаний, привычек побеждать) активное эмоционально, стрессовое реагирование может стать конструктивным (бесстрашным).

2.1.4. Первичное пассивное эмоционально-поведенческое реагирование при стрессе

Для лиц, отнесенных ко второй группе, при достаточно сильных кратковременных экстремальных воздействиях характерно (после ориентировочного замирания, см. 2.1.3) снижение эмоционально-двигательной активности, уменьшение побудительной роли волевых процессов. Следствие этого — формирование пассивного эмоционально-двигательного реагирования, т. е. пассивная форма эмоционального субсиндрома стресса. Заметим, что это первичная стрессовая пассивность (в одних ситуациях — «пассивный испуг», в других— «смущенная пассивность»). Вторичная возникает при длительном стрессе. Она будет описана ниже (см. 2.1.9).

Если активное реагирование направлено на удаление экстремального фактора (агрессия, бегство), то пассивное — на его пережидание. Во время критических ситуаций от человека может потребоваться в одних случаях ускорение его деятельности, в других, напротив, выполнение им роли пассивного наблюдателя. Поэтому следует различать пассивное поведенческое реагирование, адекватное требованиям снижения вредоносности стрессора (конструктивное), и чрезмерное или неуместное уменьшение двигательной активности, снижающее эффективность пассивно-защитных форм поведения, деятельности.

Стали хрестоматийными описания пассивного реагирования, неадекватного требованиям аварийной ситуации [Гуревич Е.М., Матвеев В.Ф., 1966, с. 26-38]. «Опытный оператор московской энергосистемы получил известие об аварии, которая могла повлечь за собой нарушение энергоснабжения важного объекта, сел в кресло и безмолвно, в полном оцепенении просидел, пока авария не была ликвидирована другими операторами». И еще:

«При возникновении серьезной аварии на крупной ГЭС, как только начали работать на щите управления сигналы, сообщающие о происшествии, оперативный дежурный, отвечающий за станцию, поспешно ушел из помещения. Прошло около получаса, авария была ликвидирована силами других работников. Вслед за этим вернулся и оперативный дежурный. Он объяснил свое отсутствие так: "Пробыл в это время в туалете..."» [там же, с. 24]. В данном случае, надо полагать, имело место пассивное поведение этого человека при устранении аварии, сопровождавшееся активизацией у него вегетативных реакций в виде «медвежьей болезни». «Остатки» способности этого человека к поведенческой активности были вовлечены в обеспечение возникшей физиологической потребности (о вегетативных реакциях при стрессе см. гл. 3). И при экстремальных ситуациях, подобных описанным выше, и при кратковременных стрессорах «ударного» типа (падение, внезапный громкий звук, неожиданный толчок, вдруг увиденная опасность, пугающее сообщение, что-то поразившее воображение и т. п.) эмоциями, затормаживающими движение и активность людей, чаще становятся страх и ужас. Замечу, что эти же эмоции могут, напротив, интенсифицировать активность при бегстве и попытках спрятаться. Стрессовая пассивность бывает и при эмоциях стыда, смущения. Из-за них бездеятельность перед лицом стрессора часто сопровождается ненужными мелкими движениями (человек теребит что-либо руками, делает бесполезные привычные движения). Это — «обломки» деятельности. Вряд ли можно рассматривать стыд, смущение, застенчивость всего лишь как проявление страха. Они — особые малоизученные трепетные движения души, отголоски искренности. Подробнее реакции на стрессоры «ударного» типа описаны ниже (см. 2.5, 2.6).

* * *

Особая форма стрессовой пассивности — шоковое состояние — реакция организма на психическую и физическую травму. При шоке чрезвычайно нарушены многие соматические функции, деформирована и заторможена психическая деятельность. Медицинское понимание и лечение шока (фр. choc — удар) успешно разрабатывалось в годы Великой Отечественной войны. В последние десятилетия в психотерапии достигнуты успехи в лечении последствий шока. Вот, что пишет известный московский психотерапевт А.В. Корнеев:

«Существует два типа мышечных волокон — альфа и гамма. Они отличаются по размеру и функциональному назначению. Если упрощенно представить их на рисунке, то мелкие гамма-волокна будут размещены между крупными альфа-волокнами. Длинные мышечные волокна предназначены для выполнения движений и связаны с центральной нервной системой, гамма-волокна — это мышцы, которые поддерживают позу, связаны преимущественно с вегетативной нервной системой.

При сильном стрессе может наступать шоковая мышечная реакция. Она состоит в том, что альфа-мышцы расслабляются, а гамма-мышцы напрягаются. Тело тогда может приобретать сходство с трупом. У американского опоссума эта реакция имеет защитный характер и обеспечивает ему выживание. Он в случае опасности падает "замертво". Спустя какое-то время, когда обстановка становится безопасной, он приходит в себя. Правда, ему некоторое время нужно трястись, для восстановления нормального функционирования. Это происходит само собой, непроизвольно.

Что-то похожее можно наблюдать у человека, он тоже может впадать в ступор в момент опасности, иногда настолько глубокий, что выглядит как мертвое тело. Если потом у него возникает сильная дрожь, то это означает что идет восстановление нормальной сбалансированной работы мышц и в дальнейшем все будет в порядке. Однако у человека это происходит не всегда. Он может, например, сам подавить эту вибрацию, руководствуясь социальными мотивами. Или ему может быть введен препарат, который останавливает эту реакцию. Тогда получается, что он не освобождается от шока, т. е. напряжение в гамма-волокнах сохраняется. Это имеет весьма неблагоприятные последствия. Страдает пластика человека: в силу присутствия постоянного глубокого напряжения она носит оттенок механичности, скованности. Нарушается работа вегетативной нервной системы, а значит, эмоциональный баланс. У человека развивается депрессия.

В настоящее время в психотерапии появилось целое направление: "Работа с шоковой травмой". Эта работа включает в себя проживание травматической ситуации, но прежде обеспечивается "пространство безопасности". И контакт с травмой происходит пошагово, челночным способом из "безопасной" зоны. Это делается для того, чтобы избежать ретравматизации клиента. Работа ведется с образами, ощущениями, с движением и дыханием. Используются техники работы с телом, которые помогают "встряхнуться" в буквальном смысле, чтобы восстановить нормальный тонус гамма волокон и баланс вегетативной нервной системы» [КорнеевА.В., 2007].

Непрерывное дрожание, подергивание, «трясучка» могут быть созданы произвольно, намеренно совершенно здоровыми людьми. Нередко мы видим это у нищих, собирающих милостыню, имитирующих свою болезненность и немощь- «Психотелесной диагностике» и телесно ориентированной психотерапии посвящен ряд фундаментальных монографий [Mandler G., 1984.; Малкина-ПыхИ.Г., 2005 б и др.].

2.1.5. Конструктивное эмоционально-поведенческое реагирование при стрессе

Одной из основных биологических закономерностей является избыточная мобилизация адаптационных резервов организма при всякой неопределенной, тем более опасной ситуации. Эта избыточность мобилизации наличных сил производится на всякий случай, т. к. пока не ясно, что может дальше случиться. Такая избыточность не только видна в поведении, но и отражается в сознании. Она осознается и ощущается как эмоция. При до конца еще неопределенной угрозе возникают либо испуг, страх, ужас, либо рассерженность, гнев, ярость. Соответственно «организуются» в первом случае бегство или замирание, во втором — агрессивность. При безопасной неопределенности — эмоции смущения, недоумения. При неожиданно приятных событиях — радость. При положительных сексуальных перспективах — сладость вожделения. Если же они обещают, пусть пока неопределенно, продолжение рода, сексуально-партнерские отношения активизирует и укрепляет любовь. На ее путях возможен стресс любви. Можно и далее вспоминать радостные и горестные эмоциональные переживания, всегда избыточно мобилизующие человеческие возможности: физические, интеллектуальные, душевные и духовные, либо с надлежащей активизацией поведения (и обеспечивающих его физиологических механизмов), либо с усугублением поведенческой пассивности.

Однако нередко какие бы то ни было эмоциональные переживания отсутствуют у людей, оказавшихся и действующих в крайне опасных условиях. Но не может же не быть у них при этом стресса. Стресс есть, но эмоционально чувственное и поведенческое сопровождение его — отсутствует. Почему? Потому что их силы, их умение действовать, противостоя опасности, отмобилизованы точно, ровно настолько, насколько нужно, необходимо для борьбы со стрессором. Опасность, вредность складывающейся обстановки не оказались (или не показались) неопределенными для людей в таком конструктивно-стрессовом состоянии. Человек при этом лишь внешне кажется спокойным. Он и «внутри» себя спокоен, т. к. не ощущает, не переживает эмоции. Однако в нем возбужден и клокочет невидимый «вулкан» всяческих адаптационных процессов. Они мобилизованы и расходуются очень точно и не растрачиваются ни на внешние, эмоциональные «обращения» к окружающим людям, ни на внутреннее, чувственное «обращение» к самому себе, чтобы подстегнуть свою активность на всякий непредвиденный случай или чтобы (опять же на всякий случай) уклониться от активности, сделаться стрессово-пассивным.

Невидимый «вулкан» по необходимости мобилизованных в конструктивно-стрессовом состоянии адаптационных ресурсов организма регистрируется как увеличение мышечной силы и тонуса мышц, ускорения двигательных реакций, интенсификации интеллектуальных процессов и многочисленные изменения нейрогормональных показателей. Результат — возрастание эффективности действий человека, оказавшегося в стрессово-конструктивном состоянии. Окружающие видят его как спокойного, отважного. Сам он, как правило, не замечает своих душевных переживаний. Впоследствии они могут вспоминаться как приятное воодушевление: «Да, лихо я повоевал!» (высказывание солдата И-ва после боя в Чечне, в котором он действовал на редкость спокойно). Но чаще бывает, что позднее, оценивая свои героические действия, стрессово-конструктивный человек вспоминает их как обыденные: «Действовал как положено» (высказывания пожарного П-ва), «Никого поблизости не было, вот я и помог детишкам» (из рассказа прохожего Ч-ва, участвовавшего в спасении людей на пожаре).

Психофизиолог Н.М. Русалова писала: «У человека, по-видимому, наиболее высоким поведенческим уровнем бодрствования следует принимать такое функциональное состояние, которое сопровождается деятельностью в экстремальных условиях, требующей высокого уровня внимания и сопровождающейся эмоциональным напряжением. В этом случае можно получить мобилизацию трех систем: моторной, эмоционально-мотивационной и системы, обеспечивающей устойчивое внимание» [Русалова Н.М., 1979]. Иногда после конструктивного (бесстрашного) участия в ликвидации опаснейшей ситуации человек не может ничего вспомнить о ней. Это послестрессовая ретроградная амнезия («забывание назад»). Забытый период ужасной действительности может потом появляться в кошмарных снах. Такие симптомы свидетельствуют о том, что у человека начался посттравматический стресс, состоя ние с продолжающим действовать, как бы тлеющим в душе (в подсознании) стрессором. В таких случаях необходимо психологическое (или даже психиатрическое) лечение (см. 4.5). Конструктивно-стрессовые поведение и деятельность становятся регулярными в экстремальных ситуациях лишь у некоторых профессионалов, часто принимающих участие в боевых, спасательных операциях, в экстремальных исследованиях и испытаниях (летных, космических и т. п.) (см. 2.1.6).

В результате многолетних экспериментальных и натурных исследований стресса мне удалось выделить факторы, обусловливающие конструктивное эмоционально-поведенческое реагирование в экстремальных ситуациях:

1) особенность характера, проявляющаяся в определенном возрасте, отвага, лихость либо поиск чрезвычайных приключений, но не садомазохизм;

2) вера в свой опыт преодоления опасностей, в свою способность побеждать, выработанную в трудных и опасных тренировках и в реальных кризисах. Это как бы перенос памяти о прошлых победах на свое опасное будущее;

3) вера в свою «обреченность» на успех в опасной обстановке при правильном, точном использовании инструкций, правил, предписаний, регламентирующих профессиональное купирование экстремальных ситуаций. Это, можно сказать, перенос чужого победного опыта на свое угрожающее будущее;

4) наивность, глупость или неосведомленность, из-за которых не осознается степень риска, ужас последствия неудачного противостояния стрессору или даже сама опасность происходящего. Бывает нарочитое культивирование своей лихой бездумности перед лицом опасности. Иногда это способствует удаче, победе, но чаще — поражению;

5) вера в свою благоприятную судьбу. Она подчас осознается как вера в Бога всесильного и милосердного. Это может быть личным свойством человека. Может бытьфанатизмом, религиозно воспитанным, либо семейно-кланово поддерживаемым;

6) представление опасной ситуации как игровой. При этом игровая увлеченность анализом и прогнозом действий противника, создающими смертельную опасность, и своими действиями, побеждающими врага, ощущается: а) либо инфантилизирован-но, без осознания страшных последствий, б) либо мастерски, с наслаждением всей сложностью решаемых проблем, своими умением и силой. При этом красота и сложность состязания приятнее простой победы.

2.1.6. Конструктивное эмоционально-поведенческое реагирование в процессе профессиональной деятельности, жестко регламентированной смертельной опасностью

Возникает вопрос: как проявится при стрессе склонность либо к активному, либо к пассивному поведению в случае жесткой регламентации поведения? Частично на этот вопрос отвечает проведенное нами исследование состояния летчиков при создании в полете во время реального захода на посадку аварийной ситуации, требующей немедленного выполнения строго определенных операций по ее устранению [Китаев-Смык Л.А., Неумывакин И.П., Пономаренко В.А., 1964; Китаев-Смык Л.А., Неумывакин И.П., Утямышев Р.И., Пономаренко В.А., Фролова Ю.И., 1965; Китаев-Смык Л.А., Неумывакин И.П., Утямышев Р.И., 1967].

В летных экспериментах использовался транспортный самолет АН-12 (громоздкий, трудно управляемый). Предельно низкой высотой, на которой еще можно было устранять внезапные аварийные нарушения в системе управления самолетом (реально создаваемые нами, но неожиданные для пилотов), была признана высота 40 м над взлетно-посадочной полосой. Для устранения аварийной ситуации на малой высоте у летчиков были секунды. И они знали, что делать за это строго лимитированное время. «Спасать» самолет на такой высоте был способен только шеф-пилот Г.М. Шиянов, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза. Для летчиков первого класса предельно низкой была признана высота 70-100 м. Ниже этих высот устранение аварии в системе пилотирования было бы очень рискованным.

У одних летчиков (они были причислены к первой группе) в этих летных испытаниях мной было отмечено резкое увеличение частоты пульса и объема дыхания только во время устранения аварии, т. е. на период 15-20 с. У других (вторая группа), — во время ее устранения эти показатели состояния практически не изменялись, но сразу после ликвидации опасности частота пульса и объем дыхания увеличивались на протяжении 3-5 мин. Было отмечено, что во время ликвидации критической ситуации все летчики переставали отвечать на вопросы экспериментатора, хотя они исправно делали это согласно полетному заданию до ее возникновения. Такую аварийную алексию надо изучать, сопоставляя с алекситимией (см. 2.5.4).

У летчиков первой группы не было выявлено послеполетных негативных переживаний. У вошедших во вторую группу сложные негативные эмоции после полетов были. Более того, у некоторых пилотов второй группы в снах возникали сюжеты, подобные моментам при высокой опасности полетов, исполнителями которых они были в ходе описываемых испытаний. Причем в снах они ощущали ужас, которого не было у них в реальных летных экспериментах. Надо полагать это — фрагменты посттравматических стрессовых реакций, не перерастающих в посттравматические расстройства.

Дополнительное обследование этой группы летчиков при кратковременной невесомости показало, что в числе первых были активно реагировавшие на исчезновение силы тяжести, в числе вторых — пассивно реагировавшие. Приведенные данные указывают на характер связи между формой поведенческой активности при кратковременном стрессе и формой вегетативного ее «обеспечения». А это, возможно, связано с балансом функций центральной нервной системы (см. 2.5.6).

Ситуации, аварийно регламентирующие поведение (деятельность), могут существенно изменять эмоции и поведение, конечно, за счет (и при участии) физиологических затрат (и утрат). Во время описываемых испытаний летчики (и стрессово-активные, и стрессово-пассивные) оказывались в прокрустовом ложе обязательной стрессовой конструктивности. Это требовало повышенного расходования вегетативных и прочих ресурсов.

Следует заметить, что исчезновение речевой активности летчиков при описанных выше, искуственно созданных нами «авариях», свидетельствует об исключительной сосредоточенности их внимания на выполнении внезапно возникшей важной задачи, а не об их пассивности [Китаев-Смык Л.А., Неумывакин И.П., Утя-мышев Р.И., 1967І. Из-за такого феномена стрессовой афазии пилотов перед летной катастрофой нередко бывает, что от них нет ни речевых сообщений диспетчерам, ни записи их переговоров в «черном ящике».

Я описываю это, чтобы показать степень опасности стрессового напряжения пилотов в таких летных экспериментах. Они проводились в 1963 г. при участии лучших летчиков-испытателей Летно-исследовательского института: Г.М. Шиянова, В.И. Кирсанова. В полетах (в кабине пилотов) психофизиологические замеры осуществляли В.А. Пономаренко и Л.А. Китаев-Смык, технические замеры — СВ. Сергеева. Наземное обеспечение полетов осуществляли И.П. Неумывайкин и В.М. Сиволап, Ю.И. Фролова. Уникальная аппаратура для регистрации психофизиологических параметров в полетах была изобретена и сделана Р.И. Утямышевым.

После окончания этих исследований ответственный за них врач-психофизиолог Китаев-Смык был вызван зам. директора института М.А. Тайцем, внимательно контролировавшим эти исследования на всех этапах. Тайцсказал, держа в руках сигнальный (единственный) экземпляр Научного отчета [Сергеева СВ., Китаев-Смык Л.А., Перепелкин В.Н., Пудовкин В.М., Сердобиц-кий А.Ф., Сиволап В.М. и др., 1963], о той работе: «Я утверждаю этот отчет моей подписью и навсегда прячу его в свой личный сейф, т. к. мы не имели право проводить эти полеты из-за их чрезвычайной опасности. Но мы должны были провести это исследование, как исключительно актуальное и необходимое для обеспечения безаварийности полетов на самолетах этого типа. Теперь все будут пользоваться результатами вашей работы, но никто не должен знать, как они получены».

2.1.7. Двигательная буря или мнимая смерть при боевом стрессе (стрессовый кризис первого ранга)

Проводя психологические изучения боевого стресса на «чеченской войне» 1994-1996 гг., я видел, что у молодых российских солдат в зоне боевых действий первоначально во время эмоционального напряжения, обусловленного не вполне осознаваемым страхом смерти, проявлялись две первичные стрессовые реакции. У одних это была стрессовая поисковая активность, направленная на «знакомство» с опасностью. Солдаты-новички, в разной степени осознавая это, противопоставляли себя опасности, смерти.

Одни — принижая, отрицая ее. В глубине сознания это звучало: «Стреляйте — не попадете в меня!», «Не боюсь вас!» Наверное, их можно назвать экстравертами. Ведь их внимание оказывалось преимущественно обращенным вовне — на врагов.

При этом их боевая стойкость опиралась на себя (внутренняя «точка опоры», т. е. интернальность, см. об этом [ЮнгК.Г., 1981; Rotter J.В., 1966]). Это — стрессовый диалог с невидимым источником опасности.

Другие солдаты-новички утверждали себя, свою индивидуальность, как бы произнося: «Я неуязвим! Я не боюсь!» Их мысленный взор обращался во внутрь (интроверты) и «точка опоры» у них была на себя (интерналы). Это как бы возвышение, воспарение над опасностью. Такие формы боевой психической активности могли сочетанно проявляться у одних и тех же людей.

У солдат, склонных к стрессовой активности, при эмоциональном напряжении кровь нередко приливает к лицу— они «краснеющие». У других солдат первичной стрессовой реакцией становилась внезапно нарастающая пассивность. Она проявлялась в заторможенности движений с сильной скованностью (кататаноидность) или с чрезмерной расслабленностью (ката-плексоидность), в замедлении интеллектуальных действий, суб-депрессивности, снижении склонности к общению. У таких солдат при эмоциональных напряжениях часто возникает спазм лицевых сосудов — они «бледнеющие». Напомню, что эта стрессовая вегетативная реакция (со спазмом или, напротив, с расширением кровеносных сосудов в ожидании опасности) использовалась при отборе солдат еще в Древнем Риме.

При адаптировании к военным стрессорам указанная дифференциация солдат на активных и пассивных переставала быть заметной. С древнейших времен ученым-врачам и в Европе, и в Азии было известно, что в критических (экстремальных, боевых и болезненных) ситуациях многообразие человеческих различий уменьшается и затеняется либо активным, либо пассивным поведением, реагированием на неприятности, неблагоприятные, угрожающие здоровью и жизни события. Крайняя форма активности, как указывал еще Гиппократ, — мания пассивности — депрессия.

Первые исследования военного стресса (он еще так не назывался) были проведены Эрнстом Кречмером во время Первой мировой войны [Кречмер Э., 1928]. Активную форму проявлений военного стресса он называл двигательной бурей. Она могла проявляться, начиная со слабого чувства беспокойства, суетливости, мнительности до сильного страха, метания, неудержимой и неуправляемой беготни, паники в поисках спасения.

Пассивную форму военного стресса Кречмер называл мнимой смертью. Она проявлялась как чувство слабости, субдепрессивности, ослабление силы и тонуса мышц, апатия, депрессия, обморок и даже ступор (лат. stupor— оцепенение) — полная неподвижность напряженного тела с потерей контакта с окружающим миром. «Ступор — одна из самых сильных защитных реакций организма. Она наступает после сильнейших нервных потрясений (взрыв, нападение, жестокое насилие), когда человек затратил на выживание столько энергии, что сил на контакт с окружающим миром уже нет» [Малкина-Пых И.Г., 2005, с. 31]. Такое состояние называют стрессовой кататаноидностью (греч. kata — вдоль + tonos — напряжение = спастическое напряжение мышц тела + oidus — похожий). Это состояние, временно возникающее при стрессе у психически здоровых людей, похожее на кататонию — длительное психическое расстройство.

Противоположным видом стрессовой обездвиженности бывает катаплексоидность (греч. kataplexia — полнейшее расслабление всех мышц), когда возникает неконтролируемая расслабленность тела. При этом человек может упасть, не способный подняться. Как и при ступоре, он не реагирует на окружающих. Его организм запредельно экономит остатки энергии.

Многочисленные исследования военного стресса в ходе Второй мировой войны, на «малых войнах», в «горячих точках» нашей планеты подтвердили правильность взглядов Кречмера [Крахма-лев А.В., Кучер А.А., 2003, с. 193-199]. Глубокий и вместе с тем ярко изложенный, психологический анализ разных проявлений военного стресса проведен военным историком Е.С. Сенявской [Сенявская Е.С, 1999, с. 54-104 и др.]. После «малых войн» во Вьетнаме, в Афганистане, на Ближнем Востоке много внимания уделяется «посттравматическому стрессу» — печальному приобретению многих солдат и офицеров, вернувшихся с войны. Это многоликое длительное нарушение психики. В нем часто перемешаны феномены стрессовой активности и пассивности [Черепанова Е.Н., 1996; Тарабрина КВ., 2001; Колодзин Б., 2003, с. 207-219; Огороднов Л., 2003, с. 200-206]. Наиболее успешно посттравматический стресс изучался группой Соломон Захавы в Израиле. Ее исследования начинались во фронтовой полосе и продолжались в ходе эвакуации, лечения и реабилитации пострадавших. (О посттравматических стрессовых расстройствах см. 4.5.)

2.1.8. Активность и пассивность в начале жизни

Склонность (и способность) к активным либо пассивным реакциям на неблагоприятные раздражители проявляется еще во внутриутробном (преднатальном) возрасте, с четвертого месяца беременности. Многоплодно беременными женщинами подмечено, что на внешние воздействия, казалосьбы, одинаково действующие на близнецов, один плод реагирует движениями, другой, — пассивен. Такое различие сохраняется и после рождения (в постнатальном периоде). В 60-х гг. прошлого века мной были опрошены многие пожилые священники, проводившие обряд крещения новорожденных с опусканием младенца в купель со «святой водой». Священники рассказывали, что и ими и с давних времен были замечены различия позы детей, погружаемых в воду. Одни сразу выпрямлялись с запрокинутой назад головкой, вскинув ручки и выпрямив ножки. Таких священники издревле называли — «столбики». Мы полагаем — это активная реакция на погружение в воду купели. Другие младенцы, напротив, принимали «утробную позу»: опустив вперед головку, согнув и поджав к груди и животу конечности. Их называли «калачиками». Это — пассивная форма реагирования. Некоторые священнослужители так комментировали это различие новорожденных: «Теплая вода в купели напомнила дитяти околоплодную воду в утробе его матери. "Калачики" рады возвращению в материнскую утробу, "столбики" не хотят и протестуют».

Такая дифференциация имела прогностическое значение. Видя эти различия позных (постуральных) реакций, священники говорили про «калачиков»:

— Жилец!

А про «столбиков»:

— Не жилец.

На основании обряда крещения как прогностического теста давалась рекомендация родителям: больше внимания обращать на «столбиков» при их вскармливании и пеленании, оберегать их от сквозняков и переохлаждения.

Какие основания могли быть для этого «прогностического теста»? Возможно, это связано с бытовавшим в России (и в других странах) на протяжении многих веков обычаем плотно пеленать, «свивать» младенца. Для этого использовался специальные полотняный (лучше льняной) «свивальник» — многометровая, неширокая полоса материи без швов. Ею фиксировались руки и ноги, и туловище, и головка ребенка. В некоторых регионах для оттока мочи спеленутого младенца использовались специальные устройства, прикрепляемые к младенцу пеленанием. На Кавказе это устройство для мальчиков делалось из бедренной кости барашка, для девочек — из большой берцовой кости. В Средней Азии такие устройства были (и есть) деревянные, похожие на курительные трубки. Для мальчиков с узким «чубуком», для девочек — с широким. Эти устройства позволяли содержать младенцев по нескольку часов в сухости, обездвиженными, т. е. в состоянии принудительной пассивности.

Можно полагать, что такое постнатальное «выращивание» становилось более приемлемым для пассивных «калачиков». Однако для своевольных «столбиков» плотное пеленание, возможно, использовалось как «воспитательная мера», способствующая развитию у них способностей к пассивности. Зачем? Можно предположить— для подготовки (воспитания, взращивания) человека, способного претерпевать, пассивно пережидать постоянные трудности нелегкой жизни средневекового общества (или сельской жизни).

Отвечая на мои вопросы, священнослужители «вспоминали», делились поверьем в то, что «столбики» в прошлые времена умирали в младенчестве чаще «калачиков». Но если уж «столбики» выживали, то становились заводилами, героями, генералами.

Известно, что плотное пеленание младенца — А.В. Суворова вызывало у него такие крики, что его отец приказал отказаться от пеленания вопреки возмущению родни таким нарушением обычаев. Добившись права быть активным, младенец замолчал, а повзрослев и возмужав и дальше в боях всегда побеждая, стал генералиссимусом Российской империи.

2.1.9. Эмоции и поведение при длительном стрессе, при стрессовом кризисе второго ранга. Вторичная стрессовая пассивность

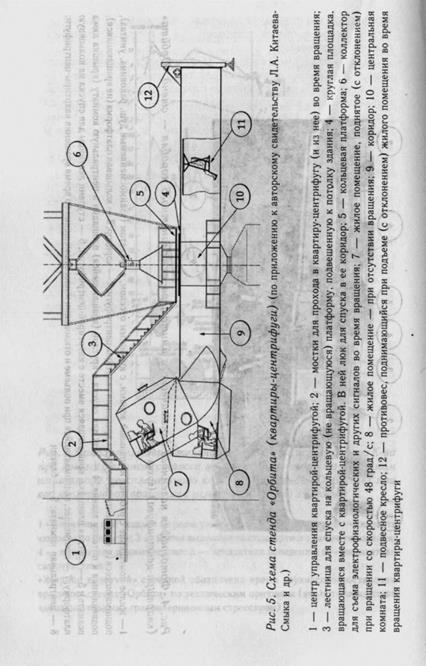

Выше рассмотрены стрессовые эмоционально-двигательные реакции людей при кратковременных интенсивных воздействиях (и в начале длительного). Как же протекает эмоциональный субсиндром при долгом стрессе? В качестве примера рассмотрим особенности эмоционально-двигательной активности, самочувствия и показателей физической работы человека при стрессе в условиях непрерывного длительного вращения, когда этот человек оказывается объектом воздействия сравнительно небольших, но постоянно повторяющихся гравиинерционных стрессогенных воздействий (рис. 3). Напомню об уникальной особенности этого стрессора, позволяющего в сравнительно «чистом» виде изучать стресс без «наслоения» осознаваемых, обдумываемых экстремальных факторов. Описание психологической сущности таких стрессоров было в первой главе (см. 1.3.4).

1 — качание при «ходьбе по рельсу»: П — вправо. Л — влево; 2 — скорость «ходьбы по рельсу»; 3 — время выполнения стандартного рабочего задания; 4 — показатели динамометрии; 5 — показатели поведения; 6 — показатели самочувствия.

«Жирной короткой» стрелкой обозначено время двухчасовой остановки вращения стенда «Орбита» по техническим причинам (эта остановка стала «дополнительным» гравиинерционным стрессором)

1— жилое помещение с рабочей и спальной зонами, с кухонным отсеком, с туалетом (взаимосменяемые душ, раковина, унитаз), поднимающееся (с отклонением) во время вращения квартиры-центрифуги; 2 — коридор: 3 — кольцевая платформа (не вращающаяся), подвешенная к потолку здания; 4 — люк для спуска с круглой (вращающейся) площадки в центральную комнату (крышка люка поднята): 5 — круглая площадка, вращающаяся вместе с квартирой-центрифугой: 6 — ступени лестницы для спуска на кольцевую платформу; 7 — противовес, поднимающийся при подъеме и отклонении жилого помещения во время вращения квартиры-центрифуги: 8 — центральная комната; 9 — балкон

рис. 6, фотография жилой кабины, отклоненной во время вращения стенда «Орбита» (архив автора).

При подготовке в 60-х гг. прошлого века полетов людей на планету Марс и обратно возникало сомнение — смогут ли люди выжить несколько лет в невесомости. Чтобы компенсировать ее неблагоприятные воздействия, предполагалось создать на межпланетном корабле искусственную силу тяжести. Для этого (в соответствии с проектом Вернера фон Брауна) «корабль-бублик» с диаметром 20-30 м следовало вращать, чтобы возникающая центробежная сила частично заменила бы силу тяжести.

Чтобы изучить длительное влияние непрерывного вращения, т. е. измененного гравиинерционного фона (поля, пространства), на жизнедеятельность и работоспособность людей, в Летно-исследовательском институте (в г. Жуковском Московской области) по моей инициативе была создана центрифуга-квартира диаметром 20 м (полное название — «Наземный динамический имитатор межпланетного корабля», для конспирации названный не «Марс», как первоначально предлагалось, а стенд «Орбита») (рис. 4, 5,6).

С 1967 по 1973 г. на нем проводились эксперименты с разными скоростями вращения испытуемых-добровольцев; первоначально кратковременные — по нескольку часов; потом — длительные с непрерывным вращением от 3 суток до 5 недель (Бирюков В.А., Галле P.P., Китаев-Смык Л.А., Корсаков В.А., Устюшин Б.В., Хелемский Э.И. и др., 1968 и в других научных отчетах]. В этих экспериментах приняли участие и были всесторонне обследованы 72 человека (проводились медицинские, психологические, психофизиологические, инженерно-психологические, социально-психологические исследования).

Результаты научных экспериментов при недолгой невесомости и длительном вращении многократно публиковались в научной печати и обсуждаются с 60-х гг. прошлого века до настоящего времени (Конюхов Е.М., Болоцких М.Е., Китаев-Смык Л.А. и др. 1965; Китаев-Смык Л.А., Голицын В.А., Мокеев В.Д., Софии В.А., Филиппенков С.Н., 2005 и др.].

Результаты обследования испытуемого Владимира Александровича Корсакова в ходе эксперимента с 15-суточным вращением на наземном имитаторе межпланетного корабля приводится в гл. 2,5. Он, можно сказать, герой этой книги. Ниже В.А. Корсаков будет называться «Ко-в», как и в первом издании книги «Психология стресса». В первые 10-15 мин вращения у испытуемого Ко-ва, как и у многих других испытуемых в этих условиях, наблюдалось необычное для него оживление эмоций (улыбчивость, попытки шутить и т. п.), сопровождавшееся увеличением объема движений (жестикуляции, пантомимики). Так проявлялся стрессовый кризис первого ранга («аларм-стадия») в активном варианте (как и пр их кратковременном стрессе). Стрессовый кризис первого ранга во многом сходен и при кратковременном стрессе и в самом начале долгого.

На втором часу вращения Ко-в почувствовал тяжесть в животе, тошноту, а затем тяжесть в голове, головную боль. Появилась слабость, апатия. Движения замедлились, их объем сократился до минимально необходимого для выполнения рабочих заданий и удовлетворения физиологических потребностей. Эмоционально-двигательная активность сменилась проявлениями пассивного эмоционально-двигательного реагирования на стрессор, возник стрессовый кризис второго ранга со вторичной стрессовой пассивностью. Она обусловлена болезненной слабостью из-за нарастания симптомов кинетоза («болезни укачивания», «болезни укручивания») с тошнотой, рвотой, головной болью и мышечной слабостью. В отличие от первичной стрессовой пассивности она была «пассивностью бессилия», «гнетущей пассивностью».

При длительном стрессе рано или поздно у всех людей возникает вторичная стрессовая пассивность (при достаточной интенсивности непрерывно или ритмично-постоянно действующих стрессоров). У активно реагировавших на кратковременные стрессоры и на начало действия длительных (как у испытуемого Ко-ва) вторичная пассивность замещает первоначальную стрессовую активность. У тех, кому была свойственна первичная стрессовая пассивность, она малозаметно перетекает во вторичную стрессовую пассивность. И все же между ними есть некоторые различия.

Выше мы рассмотрели первичное пассивное реагирование при стрессе, возникавшее у предрасположенных к нему людей с самого начала экстремального воздействия (см. 2.1.3). Во вращающейся квартире-центрифуге «Орбита» оно длилось на фоне ощущаемого испытуемыми смущения из-за «вдруг навалившейся слабости, нерасторопности». Такая стрессовая пассивность была для них «непонятна и потому неприятна» (из отчета испытуемого Х-ва).

Первичное и вторичное уменьшения поведенческой (эмоционально-двигательной) активности при стрессе сходны в своих внешних проявлениях. Первичное пассивное реагирование (поведение, деятельность) при стрессовом кризисе первого ранга возникает у человека при поступлении к нему информации о предстоящем или текущем экстремальном событии, которое он ощущает, не осознавая того, как невозможное (невероятное, непонятное). В отличие от этого вторичное пассивное реагирование (при стрессовом кризисе второго ранга) возникает при трансформации в перцептивно-когнитивной сфере человека первоначально

неосознаваемого им представления о возможности (вероятности, понятности) стрессора в представление о «невозможности» такого воздействия. Это происходит либо при многократных воздействиях стрессора, либо при его чрезмерной длительности. В случае, когда стрессовое, первичное, пассивное реагирование, возникнув в начале действия стрессогенного фактора, плавно трансформируется при длительном его действии, становясь вторичным, тогда нет реальной возможности заметить превращение первичного во вторичное пассивное реагирование (рис. 7). Потому не все испытуемые способны заметить переход от первичной стрессовой пассивности («смущенной пассивности», либо «пассивного испуга») ко вторичной стрессовой пассивности («гнетущей пассивности» и «пассивного бессилия»).

Стрессовое вторичное пассивное реагирование при достаточной продолжительности и силе стрессора возникает практически у всех людей, т. е. и у тех, кто поначалу пытался своим активным поведением как бы «удалять» кратковременный стрессор, и у тех, кто оказался с самого начала пассивно «пережидающим» его. Однако вторичное пассивное реагирование не есть некое универсальное проявление пассивности, таящейся в людях при длительном стрессе. Оно может по-разному у разных людей охватить одни физиологические и психологические процессы, не затрагивая других. Например, мышечная слабость, сочетаясь с чувством депрессии, может понизить работоспособность человека. У него могут снижаться частота сердечных сокращений, дыхания, величина артериального давления [Котова Э.С., Китаев-Смык Л.А., Устюшин Б.В., 1971]. Однако тот же человек может волевыми усилиями преодолевать мышечную слабость при стрессе, сохранять и даже повышать свою работоспособность путем сознательного усиления волевых импульсов за счет не полностью осознаваемой эмоциональной самоактивизации. Этому может способствовать пробудившаяся при стрессе вопреки слабости склонность к юмору, шуткам. Так человек как бы отрицает негативное влияние стрессоров и тем улучшает свое самочувствие. И даже объективные показатели его состояния могут несколько нормализоваться [Китаев-Смык Л.А., 1977 6, 1983,2001].

Следует указать, что при обитании в непрерывно медленно вращавшемся стенде «Орбита» крайне неприятный тошнотворный гравитоинерционный стресс-фактор многократно реализовался при каждом движении человека (см. 1.3.4). Из-за этого у всех испытуемых движения не вполне осознанно замедлялись, нарастала адинамия. Подвижность уменьшалась еще и из-за чувства мышечной слабости, апатии, замедляющих движения, и за счет нарочитых или не вполне осознаваемых замедления и минимизации движений. Минимизация подвижности, возникавшая в подобных экспериментах у всех участвовавших в них людей, по мере адаптации способствовала уменьшению действия стрессора.

Самооценка и внешние показатели состояния людей при стрессе часто не совпадают. Так, сообщения Ко-ва о чувстве слабости и апатии прекратились раньше, чем регистрируемая гиподинамия. Для этого испытуемого, как сказано выше, были поначалу, характерны, несмотря на ухудшение состояния, бравада, ерничество как самозашита от неприятных ощущений, как субъективное отрицание возникших дискомфортных ощущений. Однако у многих испытуемых был и другой тип внешних проявлений дискомфорта в аналогичных стрессогенных условиях — демонстративный показ своего плохого самочувствия (невольная агравация), не осознаваемое привлечение внимания окружающих к себе, к своим усилиям по преодолению дискомфорта (симптомы вызванной стрессом истероидности). Такая попытка опереться на отношение к себе других людей для повышения собственного представления о своей значимости как испытуемого, о своих способностях преодолевать дискомфорт — также проявление самозащиты от неприятных ощущений и переживаний, порождаемых дистрессом.

На рис. 3 видны проявления феномена «второй волны» стрессового дискомфорта, возникшей у Ко-ва на четвертые сутки вращения. Он связан с тем, что основные два его компонента, характерные для рассматриваемых условий, имеют разные латентные периоды. Один компонент дискомфорта (чувство тяжести в животе и тошнота) по сравнению с другим (чувством тяжести в голове, головная боль) возникает при меньшей кумуляции (накоплении) негативного стрессового эффекта (из-за гра-виинерционных стресс-стимулов, появляющихся и действующих на человека при каждом его движении в условиях вращения). В ходе адаптации исчезает первоначально первый из указанных компонентов дискомфорта, который быстро снижал подвижность испытуемого, препятствуя тем появлению второго компонента. Исчезновение (в результате адаптации к стресс-стимулам) первого компонента (при отсутствии второго) позволяло испытуемому увеличить объем движений. И тогда у живущих в условиях непрекращающегося вращения накапливался второй компонент дискомфорта. Появление чувства тяжести в голове и головной боли (уже при отсутствии тошноты) вторично снижало поведенческую активность субъекта. Возникновение феномена «двух волн» позволяет предположить раздельное адаптирование функциональных систем, реализующих описанные выше компоненты дискомфорта. Такого рода феномен, возникающий вследствие поэтапного и несинхронного подключения механизмов адаптации, нередко возникает при различных длительно действующих стрессорах, в частности при обыденном «стрессе жизни».

По мере адаптации к гравиинерционному стрессору во вращающейся квартире подвижность испытуемого Ко-ва, как и у других людей, находившихся под влиянием факторов вращения, восстанавливалась. На девятые сутки вращения она практически не отличалась от его подвижности, наблюдавшейся и регистрировавшейся во время его пребывания на протяжении трех суток в ограниченном объеме кабины в стабильной центрифуге, т. е. до начала ее вращения.

Таким образом, стрессовый кризис второго ранга возникает из-за неэффективности защитных реакций организма (мобилизованных «как по пожарной тревоге»). Иными словами, активное эмоционально-поведенческое реагирование, «включенное» стрессовым кризисом первого ранга, оказалось дискредитированным и «отключенным».

Вместо него «включаются» мощные, многообразные вегетативные (физиологические) механизмы, превентивно (предварительно, на всякий случай) готовящие защиту организма человека при длительном стрессе (подробнее о них см. в гл. 3). Эмоции и поведение «переводятся» в режим пережидания неблагоприятного действия стрессоров, оказавшихся слишком долго неустранимыми. Это режим вторичной пассивности при стрессовом кризисе второго ранга.

Итак, при стрессовом кризисе второго ранга эмоционально-поведенческие системы организма оказываются в роли «отключенных». При этом эмоциональный дискомфорт играет «вспомогательную» роль, способствуя возникновению и нарастанию вторичной стрессовой пассивности. Главенствующую роль в защите организма, условно говоря, стараются взять на себя вегетативные физиологические системы (см. гл. 3).

2.1.10. Работоспособность при стрессе

А. Работоспособность при кратком стрессе. Сенсомотор-ные возможности людей существенно изменяются при всяком стрессе, тем более под влиянием гравиинерционных стрессоров. Это значимо для обеспечения безопасности управления транспортными средствами: космическими кораблями, самолетами, автомобилями.

Изменение силы, скорости и координации движения, а также системы «глаз-рука» при невесомости и перегрузках были изучены и подробно описаны мной в монографии «Психология стресса» [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 89-114]. Заинтересованного читателя отсылаю к ней, а ниже приведу лишь краткое извлечение из моей публикации (первой в СССР и в мире) результатов психологических, психофизиологических и инженерно-психологических исследований человека в невесомости, создававшейся в авиационных полетах по параболе. Это была научно-популярная статья.