Теоретическая и практическая значимость исследования.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы тренерами и преподавателями в образовательных организациях, спортивных школах, курсах повышения квалификаций, учреждениях дополнительного образования.

Глава 1. Развитие быстроты у детей 13-14 лет, занимающихся в секции футбола

1.1. Футбол как вид спорта, тенденции развития

Футбол – одна из самых популярных и массовых коллективных спортивных игр. В России им занимается более 3 млн человек. Коллективный характер футбольной деятельности предопределяет проявление игроками своих лучших морально-волевых качеств: ответственности дисциплинированности, уважения к партнерам и сопернику, взаимовыручки, смелости и решительности, настойчивости и инициативности.

Современный футбол являет собой яркое зрелище, в котором органично соединяются высокое исполнительское мастерство футболистов и бескомпромиссные «мужские» единоборства на каждом участке футбольного поля, физическое совершенство игроков и радость, горечь, боль многих миллионов болельщиков [1,6,9].

Правила игры в футбол – регламент, определяющий порядок игры в футбол, согласно которому проходят соревнования.

Первый футбольный матч, сыгранный по правилам, провели члены Кембриджского университета 1848 году в Паркерс Пис, Кембридж. 26 октября 1863 года Футбольная ассоциация официально утвердила эти правила.

Современный вариант правил разработан Международным советом футбольных ассоциаций и опубликован Международной федерацией футбола (FIFA).

Правила игры в футбол регламентируют такие вопросы как количество игроков, продолжительность матча, размеры поля, требования к футбольным мячам.

На самом деле история футбола насчитывает немало столетий и затронула немало стран.

Точной даты возникновения футбола не известно, но можно с уверенностью сказать, что история футбола насчитывает не одно столетие и затронула немало стран. Игры с мячом были популярны на всех континентах, об этом говорят повсеместные находки археологов. В Древнем Китае существовала игра, известная как «Цуцзюй», упоминания о которой были датированы вторым веком до нашей эры. По заявлению ФИФА в 2004 году, именно она считается наиболее древней из предшественников современного футбола [16].

В Японии подобная игра носила название «Кемари» (в некоторых источниках «Кенатт»). Первое упоминание о Кемари встречается в 644 году нашей эры. В Кэмари играют и в наше время в синтоистских святилищах во время фестивалей. В Австралии мячи делали из шкур крыс, мочевых пузырей крупных животных, из скрученных волос. К сожалению, правил игры не сохранилось. В Северной Америке тоже был предок футбола, игра называлась «pasuckuakohowog», что означает «они собрались, чтобы поиграть в мяч ногами». Обычно игры проходили на пляжах, мяч пытались забить в ворота шириной около полумили, само же поле было в два раз длиннее. Число участников игры доходило до 1000 человек [28].

1.2. Социальная значимость футбола

Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только глубокое удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов болельщиков, но также заинтересованное отношение, которое приводит их на футбольные поля, спортивные площадки и в залы. Многие выдающиеся спортсмены начинали свою спортивную биографию с увлечения футболом.

Футбол широко используется в различных звеньях системы физического воспитания. Наибольшей популярность он пользуется среди детей и подростков в секциях футбола общеобразовательных школ и по месту жительства. Задачи физического развития, необходимого для полноценной подготовки к различным видам трудовой деятельности, решаются в секциях футбола общеобразовательных профессионально-технических училищ и техникумов [10].

Массовая подготовка спортивных резервов ведется в спортивных школах. Более 600 отделений по футболу ДЮСШ, СДЮСШОР, отделений по футболу УОР готовят квалифицированных юных футболистов. В программу физического воспитания высших учебных заведений включены факультативные занятия по футболу [18].

Секции по футболу имеют и многие трудовые коллективы. Систематические тренировочные занятия и соревнования направлены на всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья, организацию культурного досуга и активного отдыха широких масс трудящихся, что способствует повышению производительности труда. Важное значение придается занятиям футболом в Вооруженных Силах.

В местах коллективного отдыха - в парках, на пляжах, в походах, в пионерских лагерях, домах отдыха - футбол является эффективным средством физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

1.3. Понятие «быстрота» и особенности ее развития

Для характеристики физических качеств у спортсмена, непосредственно определяющих его скоростные способности, использовался в основном обобщающий термин «быстрота».

Быстрота- это комплекс морфофункциональных свойств человека, непосредственно определяющих скоростные характеристики движений, а также время двигательных реакций. В последние десятилетия все чаще стали употреблять термин «скоростные способности». Это объясняется тем, что исследования конкретных форм с проявления быстроты обнаруживают их существенные различия.

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений [1,6].

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. Быстрота простой реакции определяется по так называемому латентному (скрытому) периоду реакции - временному отрезку от момента появления сигнала до момента начала движения.

Сложные двигательные реакции - реакция на движущийся объект (мяч) или реакция выбора, когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации (встречаются в видах спорта, характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий (футбол)). Большинство сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте - это реакции «выбора».

При развитии быстроты решают 2 основные задачи:

· увеличение частоты движений;

· увеличение скорости простых движений.

Простые двигательные реакции - это ответные движения на известные, но внезапно появляющиеся сигналы. В жизни человека они имеют большой значение, например, при упражнении механизмами. Человек, обладающий быстрой реакции быстро реагировать на сигналы и в других, непрерывных и более сложных условиях. Это очень важно, особенно при возникновении внезапной опасности [30].

Большое значение в жизни человека отводится сложным двигательным реакциям. Основные из них - реакции на движущийся объект и реакции выбора. В первом случае основную часть времени занимает фиксирование движущего предмета глазами, во втором - нахождение из нескольких возможных вариантов наилучший способ действия или ответа на сигнал. Быстрота реакции в основном зависит от типа нервной системы и является качеством, наследуемым от родителей, но и ее можно развить с помощью физических упражнений или подвижных игр [13].

Поскольку сократительная способность мышц к 20 годам улучшается и с помощью физических упражнений и игр еще более развивается частота, а вместе с ней и скорость выполнения большинства видов движений может быть увеличена.

Таким образом, в основе быстроты как физического качества лежат сила и подвижность нервных процессов, которые могут совершенствоваться под влиянием занятий физическими упражнениями и играми. Но развитие быстроты тесно связанно с развитием других физических качеств. Однако отдельные ее проявления мало зависят друг от друга, поэтому необходимо специально работать над всеми ее составляющими [24].

Развивать быстроту лучше всего в детском и подростковом возрасте, когда скоростные качества лучше совершенствуются в процессе выполнения игровых упражнений. Для развития этих качеств полезны старты из различных исходных положений (на 10-30 метров), эстафеты. Скоростно-силовые упражнения (бег, прыжки) рекомендуется включать в занятия с 12-15 лет. В более младшем возрасте эти качества можно развивать с помощью подвижных игр и соревнований. Обычно на них отводят до 50% общего времени. Не менее важна и такая задача физического воспитания детей в определенных условиях, приобретает способность подростков, как формирование способности выполнять скоростную работу в течение длительного времени.

Быстрота наиболее тесно связана с такими физическими качествами, как сила и гибкость, а наименее - с выносливостью. В комплекс показателей быстроты входят: стартовая скорость, быстрота бега, быстрота оценки сложившейся на поле ситуации, быстрота тактического мышления.

Для развития скоростных способностей используют упражнения, которые должны соответствовать, по меньшей мере, трем основным критериям:

· возможности выполнения с максимальной скоростью;

· освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы внимание можно было сконцентрировать только на скорости его выполнения;

· во время тренировки не должно происходить снижение скорости выполнения упражнений. Снижение скорости движений свидетельствует о необходимости прекратить тренировку этого качества и о том, что в данном случае начинается работа над развитием выносливости [11,17].

Упражнения на развитие быстроты выполняются так, чтобы отдых между ними был достаточным для восстановления (1-2 мин). Для развития этого качества подбирайте упражнения, выполняемые с максимальной предельной интенсивностью в течение 10-15 с. Такие упражнения советуем вам включать в тренировку сразу же после разминки, когда организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не наступили. Если же мышцы не разогреты, то при выполнении упражнений на быстроту могут произойти их разрывы, вызывающие болевые ощущения. И еще один совет. Подбирайте хорошо освоенные и знакомые упражнения. В противном случае вы не сможете выполнять их на предельной скорости, так как все внимание будет сосредоточено на технике самих упражнений [13].

1.4. Анатомо-физиологические особенности у детей 13-14 лет

В среднем и старшем школьном возрасте значительное развитие отмечается во всех высших структурах ЦНС. К периоду половой зрелости вес головного мозга по сравнению с новорожденным увеличивается в 3,5 раза у юношей и в 3 раза у девушек [8].

До 13-15 лет продолжается развитие промежуточного мозга. Происходит рост объема и нервных волокон таламуса, дифференцирование ядер гипоталамуса. К 15-летнемему возрасту взрослых размеров достигает мозжечок.

У 13-летних подростков существенно улучшается способность к переработке информации, быстрому принятию решений, повышение эффективности тактического мышления.

Помехоустойчивость поведенческих реакций и двигательных навыков достигает взрослого уровня уже к возрасту 13 лет. Эта способность имеет большие индивидуальные различия, она контролируется генетически и мало изменяется в процессе тренировки [19].

Плавное улучшение мозговых процессов у подростков нарушается по мере вступления их в период полового созревания - у девочек в 11-13 лет, у мальчиков в 13-15 лет. Этот период характеризуется ослаблением тормозных влияний коры на нижележащие структуры и «буйством» подкорки, вызывающим сильное возбуждение по всей коре и усиление эмоциональных реакций у подростков. Возрастает активность симпатического отдела нервной системы и концентрация адреналина в крови. Ухудшается кровоснабжение мозга. Такие изменения ведут к нарушению тонкой мозаики возбужденных и заторможенных участков коры, нарушают координацию движений, ухудшают память и чувство времени. Поведение подростков становится нестабильным, часто немотивированным и агрессивным. В межполушарных отношениях также возникают существенные изменения - временно усиливается роль правого полушария в поведенческих реакциях. У подростка ухудшается деятельность второй сигнальной системы (речевые функции), повышается значимость зрительно-пространственной информации. Отмечаются нарушения высшей нервной деятельности, нарушаются все виды внутреннего торможения, затрудняется образование условных рефлексов, закрепление и переделка динамических стереотипов. Наблюдаются расстройства сна.

Снижение контролирующих влияний коры на поведенческие реакции приводит к внушаемости и несамостоятельности ряда подростков, которые легко перенимают вредные привычки. Одним из важнейших средств профилактики вредных привычек являются занятия физическими упражнениями и спортом [12].

Гормональные и структурные перестройки переходного периода замедляют рост тела в длину, снижают темпы развития силы и выносливости.

С окончанием этого периода перестроек в организме (после 13 лет у девочек и 15 лет у мальчиков) снова усиливается ведущая роль левого полушария головного мозга, налаживаются корково-подкорковые отношения с ведущей ролью коры. Снижается повышенный уровень корковой возбудимости и нормализуются процессы высшей нервной деятельности.

Переход от возраста подростков к юношескому возрасту знаменуется возросшей ролью передне-лобных третичных полей и переходом доминирующей роли от правого к левому полушарию (у правшей). Это приводит к значительному совершенствованию абстрактно-логического мышления, развитию второй сигнальной системы и процессов экстраполяции.

Деятельность ЦНС вплотную приближается к взрослому уровню. Однако еще отличается меньшими функциональными резервами, более низкой устойчивостью к действию высоких умственных и физических нагрузок в среднем школьном возрасте (к 12-14 годам) в основном заканчивается созревание всех сенсорных систем [17, 18, 27].

Глаза становятся соразмерными, т. е. длина зрительной оси глаза теперь соответствует преломляющей силе, и фокусирование лучей происходит непосредственно на сетчатке. Детская дальнозоркость при этом исчезает. Вместе с тем, благодаря чрезвычайно высокой эластичности хрусталика, дети могут четко видеть предметы на близком расстоянии. Чтение или работа на близком расстоянии составляют на уроках в среднем и старшем школьном возрасте от 65 до 90% учебного времени у подростка заметно повышается острота зрения, расширяется поле зрения, улучшается бинокулярное зрение, совершенствуется различение цветовых оттенков. Глубинное зрение продолжает развиваться до 16-17 лет, когда оно достигает конечных величин.

Вестибулярная сенсорная система созревает к 14- летнему возрасту. Однако около 40% подростков характеризуется неустойчивостью к действию ускорений. В 15-16 лет еще часто проявляется недостаточная способность к сохранению равновесия на подвижной опоре [9].

1.5. Анализ стандартной методики тренировки футболистов 13-14 лет

Методика – это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Методика отличается от метода конкретизацией приёмов и задач.

Пример тренировки:

Вся тренировка делится на вводную разминку, основную (тяжёлая работа) и заключительную часть, в ходе которой футболисты разгружают мышцы и отходят от нагрузок. Кроме того, отдельные часы отведены теоретическим занятиям, где футболистам преподносят вопросы тактики, разбирают футбольные схемы. Двухчасовая тренировка не требует предварительного полного плана.

Обычно она начинается с разминки или лёгкого бега (занимает 7-10 минут), после чего следует комплекс упражнений (причем тренирующиеся могут быть разделены на несколько групп – в зависимости от того, какой элемент отрабатывается – игра головой, дальние удары, взаимодействие в средней линии) [11, 12, 15].

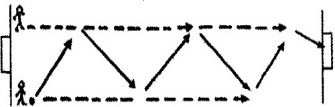

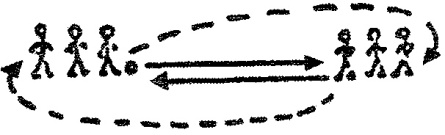

Упражнения (См. Табл. 1) (самые разные, в том числе работа в эстафетах) продолжаются 25-30 минут, после чего команда делится на две половины и переходит к двусторонке (обычно игра проходит на одной половине поля, чтобы исключить разброс сил футболистов – плюс компактность поля, в сущности сведённого к мини-футбольному, способствует увеличению КПД, борьбы на фактически «клочке» поля: футболисты не боятся идти на контакт, играть на пределе сил). По окончании двусторонки команда совершает общий кросс (игроки, не набравшие необходимых кондиций, занимаются по индивидуальной программе – с увеличенными нагрузками) [14].

Таблица 1.

Комплексу упражнений для футболистов

| № п/п | Название упражнения | Условия выполнения | Дозировка | ЧСС, уд/мин |

| 1 | Жонглирование в парах | Активный отдых произвольно | 10 повторений | 127- 135 |

| 2 | Передачи в парах | Правой, левой в одно, два касания | 15 повторений | 120-138 |

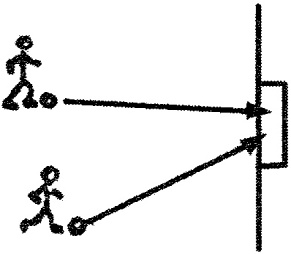

| 3 | Удары в цель | От центра, набрасывается мяч себе руками – с ускорением, с лета | 10 повторений | 135-140 |

| 4 | Удары в парах |

| 2 повторения | 155-169 |

| 5 | Эстафета встречная |

| 10 повторений | 130-140 |

| 6 | Удары с места в цель |

| 10 повторений | 115-138 |

| 7 | Имитация движений в парах | Игрок водит мяч с различных направлениях, партнёр имитирует его движения (со сменой мест) | 10 повторений | 135-146 |

Подготовка вратаря

Совершенствовать свои действия страж ворот должен не только в заранее обусловленных, но и в неожиданных вероятностных ситуациях.

Тренировочные задания в упражнениях, приближенных к игровой обстановке, следует усложнять за счет увеличения скорости полета мяча, за счет внезапности появления мяча, а также за счет сокращения дистанции, за счет многократности ударов и др.

Тренер должен обращать внимание вратарей на то, чтобы все технические приемы выполнялись легко, уверенно и рационально, особенно в игре.

Перед занимающимися поставить задачи:

- лучше меньше выполнить приемов в игре, но правильно;

- выполнять в играх те технические приемы, которые уже хорошо усвоены.

Вратари должны как можно чаще выполнять различные упражнения в занятиях с мячом в руках. Будь то общеразвивающие или специальные; в общей группе или индивидуально.

Занятия по общей физической подготовке вратари могут проводить вместе с группой, а по специальной физ. подготовке отдельно, не менее 30 минут.

Для занятий по совершенствованию техники приемов при игре в воротах рекомендуются упражнения, которые связаны с ловлей и отбиванием мячей, летящих в нижний и верхний углы ворот:

1. Пятеро нападающих с линий штрафной площади поочередно наносят разной силы удары в верхний и нижний углы ворот. Отскочившие мячи добивают. Задача вратаря – правильно выбрать место в воротах, ловить или отбивать мячи в прыжках и падениях.

2. Вратарь в воротах. Справа и слева на линию штрафной подают навесные мячи. Из-за линии штрафной игроки бьют по воротам с лета, постоянно перемещаясь. Задача вратаря - правильно выбрать место, ловить или отбивать мяч, отдавать мяч игрокам для новой подачи. Для усложнения упражнения перед вратарем постоянно перемещается один из игроков (по линии вратарской площадки).

Достоинства таких тренировок заключатся в том, что отводится много времени для отработки техники занимающихся, в основном используется практические занятия.

Недостатки такой методики в том, что многие занимающиеся не имеют достаточного представления в правильной технике выполнения упражнений, мало времени уделяется теории, и развитию определённых физических качеств [14].