5. Исследование области, на которую пациент предъявляет жалобы при боли.

№ 6 . ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННЫМ СТИРАНИЕМ ЗУБОВ. ОПРЕ ЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ», «ЗАДЕРЖАНОЕ», «ПОВЫШЕННОЕ» СТИРАНИЕ. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ.

1.Определенияе понятия «физиологическое», «задержанное», «повышенное» стирание зубов.

Под физиологической стираемостью зубов понимают компенсированный, медленно протекающий процесс убыли эмалевого покрова зубов, не переходящий на дентинный слой. Физиологическому стиранию подвергаются жевательные бугры, режущие края и контактные поверхности зубов как молочных, так и постоянных. Стиранию подвергаются контактные пункты, превращаясь в последующем в контактные площадки. Стирание контактных поверхностей обусловливает смещение зубов с сохранением контактов между ними, что предотвращает попадание пищи в межзубные пространства и травмирование межзубных тканей. Физиологическое стирание зубов является функциональной приспособительной реакцией, так как способствует свободному и более плавному скольжению зубных рядов, в результате чего устраняется перегрузка отдельных групп зубов. Слой твердых тканей зубов, утраченный в результате стирания, увеличивается с возрастом.

Однако необходимо помнить, что в результате повышенной нагрузки зубов не всегда возникает патологическая стираемость твердых тканей. Нередко это приводит к патологическим деструктивным изменениям в тканях пародонта и пульпы. В результате этих патологических изменений зубы приобретают подвижность, и твердые ткани (эмаль и дентин) подвергаются не только повышенной стираемости, но и прекращению их физиологической стираемости. Это явление называют задержанной стираемостью.

Повышенная стираемость (ПС) зубов представляет собой прогрессирующий (декомпенсированный) процесс убыли твердых тканей зубов с переходом эмалево-дентинной границы, который сопровождается комплексом изменений эстетического функционального и морфологического характера в зубных и околозубных тканях жевательных мышцах и ВНЧС.

2.Этиология повышенной стираемости зубов.

Причинами стираемости могут быть:

• функциональная недостаточность твердых тканей зубов, обусловленная их морфологической неполноценностью:

- врожденной (вследствие нарушений энамело- и дентиногенеза при болезнях матери и ребенка);

- наследственной (синдром Стейнтона-Капдепона);

- эндогенного характера (нейродистрофические заболевания, расстройства функции эндокринного аппарата, в частности паращитовидных желез, нарушения обмена веществ различной этиологии);

• функциональная окклюзионная перегрузка зубов или зубных рядов, обусловленная:

- дефектами зубных рядов (уменьшение числа антагонирующих пар зубов);

- парафункцией жевательных мышц (бруксизм, беспищевое жевание и др.);

• вредные физические или химические факторы (вибрация, физическое напряжение, кислотные и щелочные некрозы, запыленность);

• сочетанное воздействие перечисленных факторов.

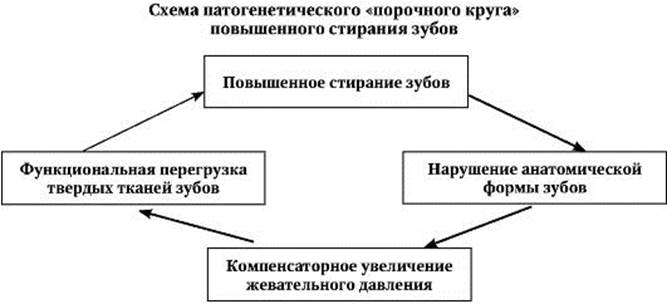

3.Патогенез повышенной стираемости зубов.

В патогенезе повышенного стирания взаимодействуют следующие факторы: увеличенная окклюзионная нагрузка, экзогенные (профессиональные вредности и особенности питания, нерациональное протезирование без учета коэффициента трения материала протеза с эмалью зуба и шероховатости материала) и эндогенные факторы (нарушения обмена веществ, эндокринопатии, бруксизм, заболевания желудочно-кишечного тракта). Несмотря на описание наличия вышеперечисленных общесоматических заболеваний у пациентов с повышенным стиранием зубов, до сих пор нет единого мнения об их влиянии, и механизм патогенеза остается неясным. 14 В отношении стирания окклюзионных поверхностей имеется более определенное мнение. Данный процесс рассматривают с точки зрения механики и трибологии (научная дисциплина, занимающаяся изучением трения и износа). Знание механики износа твердых тканей зубов и реставрационных материалов позволяет выбрать наиболее рациональный метод лечения и материал для реставрации зубов с повышенным стиранием.

4.Клинический метод обследования больных с патологической стираемостью зубов.

Диагностика ПС твердых тканей зубов не представляет трудностей. Уже при обычном визуальном осмотре можно установить наличие этой патологии. Более сложной представляется диагностика осложнений и сопутствующих заболеваний. Схема обследования включает в себя следующее: изучение жалоб больного, анамнеза данного заболевания и объективное исследование. Учитывая происходящие в зубочелюстной системе при данной патологии анатомические, морфологические, функциональные и эстетические нарушения, для правильной подготовки полости рта к ортопедическому лечению обязательны следующие методы объективного исследования больных:

• внешний осмотр пациента;

• пальпация жевательных мышц;

• изменения на лице и исследование интеральвелярного состояния;

• изучение диагностических моделей;

• рентгенография всех зубов;

• электроодонтодиагностика всех зубов;

• томография ВНЧС.

По возможности желательно проводить электромиографическое обследование жевательных мышц, электромиографию и рентгеноцефалометрический анализ лицевого скелета.

План обследования:

1. Знакомство с пациентом.

2. Жалобы.

3. Анамнез: а) стоматологического здоровья; б) общего здоровья; в) жизни; г) выявление факторов риска и нездорового образа жизни.

4. Внешний осмотр (экстраоральный, периоральный). 23

5. Исследование области, на которую пациент предъявляет жалобы при боли.

6. Осмотр полости рта: а) состояние слизистой оболочки полости рта; б) визуальная и инструментальная оценка статуса полости рта (состояние зубных рядов, отдельных зубов); в) первичная визуальная характеристика периодонта.

7. Индексная оценка.

8. Предварительный диагноз.

9. Планирование использования других методов обследования для детальной оценки стоматологического статуса и постановки окончательного диагноза. Направление: а) на рентгенологическое и другие методы исследования; б) консультацию и обследование у других специалистов.

5.Дополнительные методы исследования больных с патологической стираемостью зубов.

Изучение гипсовых моделей челюстей позволяет уточнить вид прикуса, плоскость стирания зубов, соотношение оральных бугров премоляров и моляров. На гипсовых моделях можно провести всевозможные измерения, позволяющие уточнить диагноз и планировать лечение, а также конструировать лечебные аппараты. Гипсовые модели следует отливать по точным оттискам, используя высокопрочный гипс.

Рентгенологическое исследование зубов и челюстей. При патологической стираемости твердых тканей зубов целесообразно проводить два 13 вида рентгенологического исследования: панорамную рентгенографию зубов и челюстей и прицельную рентгенографию отдельных зубов. При I степени патологической стираемости, как правило, не наблюдается выраженных патологических изменений. У больных со II, III степенью стираемости при рентгенологическом исследовании зубов определяется укорочение коронок зубов, выявляются сужение пульпарных полостей, облитерация корневых каналов, гиперцементоз, деформация периодонтальной щели. Возможны нарушения периодонта у верхушки корня зуба, рентгенологически идентичные изменениям при гранулематозном периодонтите («асептические гранулемы»). В костной ткани альвеолярного отростка могут выявляться признаки перестройки (зоны «тяги» и «давления»), изменения, типичные для травматической окклюзии. При патологической стираемости зубов II и III степени следует определить электровозбудимость пульпы. Такое состояние часто характеризуется как сниженное, а иногда и полностью отсутствует. Последнее свидетельствует о гибели пульпы в стертых зубах в результате нарушения трофики. Это важно в планировании терапевтической подготовки полости рта к протезированию. Определение тонуса жевательных мышц (электромиография, электромиотонометрия) позволит оценить их функциональное состояние.

. Миотонометрия — определение функционального напряжения мышц по измере-нию их плотности специальным прибором — электро-миотонометром. Шкала прибора показывает, какую силу нужно приложить, чтобы погрузить щуп миотонометра на определенную глубину. Мышечный тонус выражается в условных единицах — миотонах. Наиболее доступна для исследования жевательная мышцаЭлектромиография (ЭМГ) – метод исследования двигательного аппарата, основанный на регистрации биопотенциалов скелетных мышц. ЭМГ часто используют в хирургической и ортопедической стоматологической практике как функциональный и диагностический метод исследования функций периферического нейромоторного аппарата и для оценки координации мышц челюстно-лицевой области во времени и по интенсивности, в норме и при патологии.

T-scan – способ регистрации смыкания зубов, компьютерный анализ окклюзии, позволяющий определить точность и физиологичность постановки ортопедических и ортодонтических конструкций, а также реставрации зубов.

Мастикациодинамометрия — физиологический метод определения силы жевания. Этот метод основан на определении силы жевания. Производится путем дачи естественных пищевых раздражителей определенной твердости с одновременной графической регистрацией характера жевательных движений нижней челюсти.

Мастикациография – графический метод регистрации рефлекторных движений нижней челюсти. Аппарат — мастикациограф позволяет регистрировать движения нижней челюсти на кимографе в нормальных физиологических условиях. Регистрируется весь комплекс движений, связанный с жеванием куска пищи, от начала его введения в рот до момента проглатывания, характеризуется как жевательный период (включает в себя 5 фаз: состояние покоя, открывание рта и введение пищи, начальная фаза функции жевания (адаптация), основная фаза функции жевания, фаза формирования комка пиши с последующим проглатыванием его).

6. Принципы ортопедического лечения с патологической стираемостью зубов.

· При выборе метода лечения необходимо дифференцировать нормальную для каждой возрастной группы физиологическую величину стертости от патологической стираемости.

· Дифференциальная диагностика этиологических факторов позволяет улучшить отдаленные результаты протезирования.

· Лечение проводится в несколько этапов: 1) восстановление окклюзионной высоты временными лечебно-диагностическими аппаратами; 2) период адаптации; 3) постоянное протезирование.

· На первом этапе проводят восстановление окклюзионной высоты с помощью пластмассовых назубных капп, зубонадесневых капп, съемных пластиночных или бюгельных протезов с перекрытием жевательной поверхности стертых зубов. Такое восстановление может быть одномоментным при снижении окклюзионной высоты до 10 мм от высоты физиологического покоя и поэтапным по 5 мм каждые 2 месяца при снижении окклюзионной высоты более чем на 10 мм от физиологического покоя. Для установления высоты будущего протеза изготавливают восковые или пластмассовые базисы с прикусными валиками, определяют и фиксируют общепринятым способом в клинике требуемое «новое» положение нижней челюсти, обязательно проводят рентгенологический контроль. На рентгенограммах височнонижнечелюстных суставов при сомкнутых зубных рядах в положении, зафиксированном восковыми валиками, должно быть

«правильное» положение суставной головки (на скате суставного бугорка) равномерное с обеих сторон. Только после этого такое положение фиксируют временными лечебно-диагностическими аппаратами-протезами.

· Второй этап период адаптации продолжительностью не менее 3 недель требуется для полного привыкания больного к «новой» окклюзионной высоте, которая возникает благодаря перестройке миотатического рефлекса в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстном суставе. В этот период больной должен находиться под динамическим наблюдением лечащего врача стоматолога-ортопеда (не реже 1 раза в неделю, а при необходимости: субъективные неприятные ощущения, боль, дискомфорт, неудобство при пользовании лечебно- диагностическими аппаратами и чаще).

· Третий этап лечения постоянное протезирование принципиально не отличается по виду конструкций зубных протезов, применяемых при лечении патологической стираемости зубов. Важно отметить лишь необходимость использования конструкционных материалов, гарантирующих стабильность установленной окклюзионной высоты. Недопустимо применение пластмассы на жевательной поверхности мостовидных протезов. В съемных протезах предпочтительно использовать фарфоровые зубы, литые окклюзионные накладки. Для стабилизации окклюзионной высоты применяют встречные вкладки, коронки. Важное условие достижения хороших результатов постоянного протезирования изготовление протезов под контролем временных лечебно-диагностических капп. Возможно поэтапное изготовление постоянных протезов. Сначала изготавливают протезы на одну половину верхней и нижней челюстей в области жевательных зубов, при этом во фронтальном участке и на противоположной половине обеих челюстей остаются фиксированными временные каппы.

· Восстановление анатомической формы стертых зубов зависит от степени, вида и формы поражения. Для восстановления анатомической формы зубов при патологической стертости зубов I степени могут быть использованы вкладки, пломбы (в основном на передних зубах), искусственные коронки; II степени вкладки, искусственные коронки, бюгельные протезы с окклюзионными накладками; III степени — культевые коронки, штампованные колпачки с окклюзионными напайками.

· При патологической стертости зубов II и III степени нельзя применять обычные штампованные коронки, так как возможны осложнения, связанные с травмой маргинального пародонта краем коронки, глубоко продвинутой в десневой карман. Глубокое продвижение штампованной коронки может произойти при фиксации коронки цементом на сильно укороченный зуб. Кроме того, травма маргинального пародонта возможна и в процессе пользования коронкой, когда под действием жевательного давления разрушается толстый слой цемента между жевательной поверхностью стертого зуба и окклюзионной поверхностью коронки и коронка глубоко погружается в десневой карман. Поэтому при наличии показаний к лечению патологической стертости зубов искусственными коронками возможно несколько вариантов их изготовления:

1) цельнолитые коронки; 2) штампованные колпачки с окклюзионными напайками; 3) культевые коронки (штампованные или литые коронки) с предварительным восстановлением высоты коронки зуба культевой вкладкой со штифтом.

· При выборе материала для коронок следует учитывать его износостойкость. Если зубы-антагонисты с непораженной эмалью, можно применять металлические, металлокерамические, фарфоровые коронки. При антагонистах с I степенью патологической стертости предпочтительны пластмассовые коронки, металлические коронки из нержавеющей стали, сплавов драгоценных металлов; керамические и цельнолитые протезы из КХС.