Классификация дефектов зубных рядов по А.И. Бетельману.

| Концевые дефекты зубного ряда | Включенные дефекты зубного ряда | ||

| Односторонние | Двусторонние | Не более 3-х зубов | Более 3-х зубов |

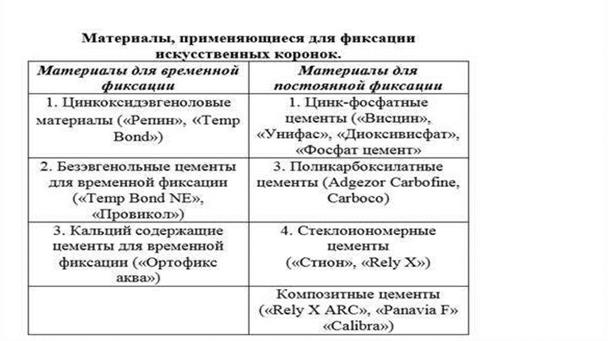

Классификация дефектов зубных рядов по Е. И. Гаврилову.

Различают четыре группы дефектов:

1) концевые (односторонние и двусторонние);

2) включенные (боковые – односторонние, двусторонние и передние);

3) комбинированные;

4) челюсти с одиночно сохранившимися зубами.

Классификация атрофии альвеолярных отростков при конечных дефектах зубных рядов по А.Ельбрехту.

1 тип – равномерная атрофия гребня по горизонтально расположенной его вершины;

2 тип – атрофия альвеолярного отростка в дистальных участках вследствие ранней потери моляров;

3 тип – атрофия альвеолярного гребня локализуется в участках зубов, которые ограничивают дефект;

4 тип – беззубый альвеолярный гребень имеет выемку.

На основе жалоб и данных объективного обследования с учетом классификации дефектов, в медицинской карточке записывается диагноз, который состоит и трех частей:

- этиологического (вследствие чего произошла потеря зубов, осложненный кариес, заболевания пародонта, травмы);

- функционального (потеря жевательной эффективности в %);

- анатомического (топография и величина дефекта соответственно классификациям).

5.Особенности постановки диагноза и выбора плана ортопедического лечения при частичном отсутствии зубов.

Несъемные зубные протезы применяют для лечения в следующих случаях:

• потеря одного-четырех резцов;

• потеря клыка;

• потеря премоляра или премоляров;

• потеря двух премоляров и первого моляра;

• потеря на одной стороне челюсти двух премоляров, первого и второго моляров при сохраненном и хорошо развитом третьем моляре.

Вопрос необходимости замещения дефекта зубного ряда решается не только в зависимости от величины дефекта, но и от его локализации. Так, если у человека отсутствует передний зуб, то на первый план выступают эстетические показания и независимо от возраста пациента необходимо безотлагательное протезирование.

Протезирование мостовидными протезами при включенных дефектах боковых отделов зубного ряда Протезирование после удаления жевательных зубов ставит своей задачей восстановление непрерывности зубного ряда, защиты сустава, предупреждения снижения высоты нижнего отдела лица, функциональной перегрузки пародон-та оставшихся зубов и развития деформаций. Эстетическая сторона протезирования в этом случае стоит на заднем плане, уступая место функциональным требованиям.

Опорными элементами мостовидных протезов могут быть полные коронки (штампованные, литые, литые с пластмассовым или керамическим покрытием), полукоронки, экваторные коронки, коронки на искусственной культе, вкладки. Экваторные коронки применяются при поражении краевого пародонта, когда контакт края коронки с десной нежелателен, поскольку он явится дополнительным раздражителем, усиливающим воспаление.

Фиксация мостовидного протеза с опорой на вкладку или вкладки применяется при небольших дефектах, расположенных в пределах одной функциональ-

ной группы. В случае расположения вкладок, например, на премоляре и резце протез не будет устойчивым, так как естественная подвижность этих зубов находится в пересекающихся плоскостях.

При замещении дефекта, образовавшегося после удаления одного бокового зуба, мостовидные протезы можно укреплять на вкладках.

Протезирование односторонних включенных дефектов, например отсутствие первых моляров, показано у детей, подростков и юношей, поскольку у них быстро развивается деформация. В более старшем возрасте при таком дефекте зубного ряда рекомендуется наблюдение. Замещение дефекта производится только при появлении в этой области первых симптомов перестройки окклюзионных соотношений. У лиц старше 40 лет деформация развивается редко и протезирование не показано, если нет другой патологии жевательного аппарата. При удалении первого и второго моляров или второго моляра протезирование абсолютно показано.

Протезирование мостовидными протезами при дефектах переднего отдела зубного ряда. Нарушение эстетики после удаления передних зубов у большинства людей вызывает серьезное беспокойство. В то же время немедленное протезирование мостовидным протезом невозможно, поскольку рана еще не зажила. Если мостовидный протез наложить тут же после операции, то через 3-4 нед между телом протеза и альвеолярным гребнем вследствие атрофии последнего появится щель и, как следствие, - нарушение эстетики, функции речи. Помочь больному можно только наложением съемного непосредственного протеза (временного). Через 1-2 мес сформируется альвеолярный гребень и представится возможность качественного наложения мостовидного протеза.

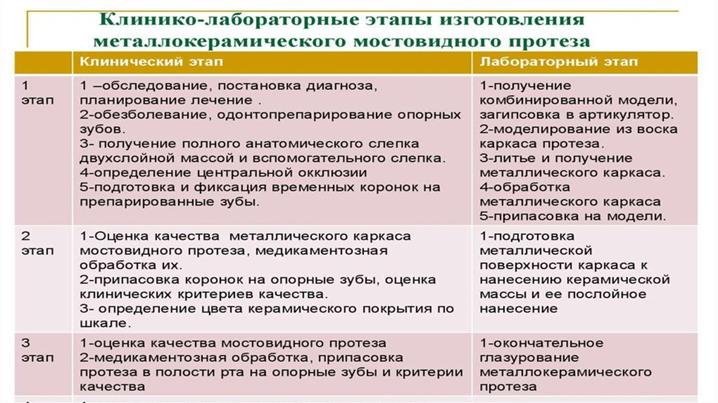

6.Клинико –лабораторные этапы изготовления мостовидных конструкций у больных с дефектом зубного ряда

1) ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ ШТАМПОВАННО-ПАЯНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Штампованно-паяные протезы изготавливают из неблагородных (нержавеющая сталь + серебяный бескадмиевый припой) и благородных сплавов (сплав золота 900-й пробы, сплав золота 750-й пробы ("Супер ТЗ"), серебряно-палладиевые сплавы ПД 190 и ПД 250 + золотой бескадмиевый припой 750-й пробы "Супербекам").

Клинический этап 1

Препарирование зубов проводится под местной анестезией с охлаждением. При препарировании следует обращать внимание на необходимость создания параллельности клинических осей культей отпрепарированных зубов. Опорные зубы препарируют без уступа с учетом толщины стенок будущих коронок (0,3 мм).

Снятие оттиска с препарированных зубов на том же приеме возможно при отсутствии повреждений маргинального пародонта при препарировании. При получении оттисков применяются альгинатные оттискные массы и стандартные оттискные ложки.

Лабораторный этап 1

Изготовление штампованных коронок.

Клинический этап 2

На втором клиническом этапе врачу необходимо произвести:

• внешнюю оценку качества изготовления коронок;

• особое внимание обратить на точность прилегания коронки в пришееч-ной области (краевое прилегание), проверить отсутствие давления края коронки на ткани маргинального пародонта;

• обратить внимание на соответствие контура края опорной коронки контурам десневого края, на степень погружения края коронки в десневую бороздку (максимум на 0,3-0,5 мм);

• обратить внимание на аппроксимальные и окклюзионные контакты с зубами-антагонистами. При необходимости провести коррекцию.

После припасовки всех опорных коронок получают оттиск зубного ряда. Используют альгинатные или гипсовые оттиски. Оттиски выводят из полости рта, дезинфицируют. Коронки снимают с зубов, дезинфицируют и, не вставляя в оттиск, передают в зуботехническую лабораторию.

Лабораторный этап 2

Изготовление промежуточной части мостовидного протеза.

Клинический этап 3

• Наложение и припасовка готового штампованно-паяного мостовидного протеза. При этом обращают внимание:

- на аппроксимальные контакты;

- окклюзионные контакты с зубами-антагонистами;

- промывную зону под промежуточной частью.

При необходимости проводится коррекция окклюзионных взаимоотношений или промывной зоны под промежуточной частью. Контролируется качество изготовления и полировки протеза.

• Фиксация мостовидного протеза на цемент. Фиксацию протеза проводят в прикусе при плотно сомкнутых зубных рядах. Особое внимание при фиксации на постоянный цемент необходимо обращать на удаление остатков цемента из-под промежуточной части мостовидного протеза и межзубных промежутков.

• Советы пациенту по уходу за протезом.

2)ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИТЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1 клинический этап (первое посещение пациента)включает:

- обезболивание;

- одонтопрепарирование опорных зубов под цельнолитой металлический мостовидный протез;

- получение рабочего и вспомогательного оттисков силиконовыми и альгинатными материалами соответственно.

При необходимости и возможности определяют и регистрируют центральную окклюзию.

1лабораторный этап предполагает:

- изготовление разборной модели из супергипса IV класса и вспомогательной модели из гипса III класса;

- изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

2.клинический этап (второе посещение пациента) – определение и регистрация центральной окклюзии.

2. лабораторный этап включает:

- сопоставление моделей в положении центральной окклюзии;

- гипсование моделей в окклюдатор или артикулятор;

- подготовку моделей культи отпрепарированных зубов;

- моделирование коронок опорных зубов и промежуточной части мостовидного протеза из воска;

- подготовку к литью и литье мостовидного протеза из сплавов металлов;

- механическую обработку и припасовку мостовидного протеза на разборной модели.

3. клиническом этапе (третье посещение пациента) осуществляют:

- оценку качества изготовленного мостовидного протеза;

- припасовку мостовидного протеза в полости рта.

3.лабораторный этап – шлифовка и полировка мостовидного протеза.

4.клинический этап (тоже третье посещение пациента) – фиксация мостовидного протеза на зубах фиксирующим материалом [20–22].

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДГЕЗИВНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Адгезивные мостовидные протезы применяются в следующих случаях:

• как мостовидные протезы, замещающие малые, в 1-2 зуба, дефекты в переднем и боковом отделах зубного ряда;

• в виде несъемных шин-протезов при заболеваниях пародонта, когда контакт края искусственной коронки с десной нежелателен, а применение эк-ваторных коронок не показано по эстетическим соображениям;

• как шины, фиксирующие зубы после их ортодонтического перемещения, при наличии дефектов зубных рядов.

Адгезивный мосто-видный протез состоит из опорной части, которая может быть в виде литых панцирных, чешуйчатых или перфорированных накладок, полукоронок без пазов, одно- и двуплечих опорно-удерживающих кламмеров, широкого многозвеньевого кламмера и других элементов. Промежуточная часть может быть комбинированной, т.е. металлической с керамической или композитной облицовкой.

Для укрепления протеза на эмали зубов используются специальные композитные системы. Первоначально эти мостовидные протезы предназначались для замещения малого дефекта в переднем отделе зубного ряда, где имеется незначительная жевательная нагрузка.

Конструкция протеза планируется так, чтобы обеспечить его устойчивость еще во время коррекции до фиксации композитом. Это достигается за счет формы каркаса адгезивного мостовидного протеза, который обеспечивает единственный путь введения протеза. Полная неподвижность мостовидного протеза связана с укреплением его на эмали зубов посредством прослойки композитного материала. Сцепление адгезивного композита с эмалью достигается за счет создания путем протравки 30-50 % фосфорной кислотой слоя эмали зубов глубиной около 5 мкм. Соединение на границе композиционного материала и металла происходит механически с помощью специальных ретенционных приспособлений, присущих конструкции адгезивного мостовидного протеза. Они представляют собой следующее:

• перфорации в накладках адгезивного мостовидного протеза;

• множественные кубические углубления на внутренней поверхности накладок адгезивного мостовидного протеза;

• ретенционные капельки-бусинки (перлы) на внутренней поверхности накладок протеза;

• внутренняя поверхность накладок адгезивного мостовидного протеза протравлена кислотой и обработана в пескоструйном аппара