Сепсис (sepsis) - общая гнойная инфекция - тяжёлое вторичное инфекционное заболевание полимикробной природы с особой реакцией организма и клинической картиной болезни.

Классификация сепсиса

I. По этиологии: а) стафилококковый; б) стрептококковый; в) пневмококковый; г) гонококковый; д) колибациллярный; е) анаэробный; ж) смешанный; з) грибковый.

II. По локализации первичного очага: 1) раневой; 2) абдоминальный; 3) ангиогенный; 4) гинекологический; 5) урологический; 6) отогенный; 7) одонтогенный; 8) катетерный; 9) криптогенный и др.

III. По времени развития: а) ранний (развившийся до 10-14 дней с начала болезни или момента повреждения); б) поздний (развившийся позже 2 нед).

IV. По клинической картине: а) молниеносный; б) острый; в) подострый; г) рецидивирующий; д) хронический.

V. По характеру реакции организма больного: а) гиперергическая форма; б) нормергическая форма; в) гипергическая форма.

Сепсис - вторичное заболевание, осложняющее течение различных гнойных процессов (абсцесса, флегмоны, карбункула, гнойного плеврита, остеомиелита и др.). Для сепсиса не характерен определённый инкубационный период, но имеется первичный гнойный очаг или входные ворота инфекции (травматические повреждения, ожоги). После развития сепсиса первичный очаг чаще всего поддерживает общую гнойную инфекцию, но в ряде случаев он может стать малозаметным.

Быстрота развития общей гнойной инфекции, как и длительность заболевания, различна - от нескольких часов (молниеносные формы) до нескольких дней или недель (острый сепсис).

Сепсис - редкое заболевание, что обусловлено улучшением профилактики хирургической инфекции при травмах, операциях, а также эффективностью лечения гнойных хирургических заболеваний.

Теории сепсиса

Существует несколько теорий возникновения сепсиса, среди которых в историческом плане представляют интерес следующие.

По микробиологической теории (Р. Кох) сепсис - гнилокровие, представляется как процесс развития, размножения микробов в крови человека.

По Х. Шотмюллеру, сепсис представляет собой особый характер местного воспалительного процесса. Эту теорию поддерживал Р. Вирхов.

И.В. Давыдовский представлял сепсис как особую реакцию организма на инфекцию, на воспаление. В этом отношении существенная роль отводилась сенсибилизации организма, аллергии. Эта теория является по существу основной, общепризнанной, и предлагаемые в последние годы новые теории не только не отвергают, но и подтверждают, дополняют эту теорию на современном уровне научных исследований.

Так, по Росслю бактериальные токсины могут быть аллергенами, а сепсис представляет собой аллергическую реакцию организма на бактериальные токсины - аллергическая теория сепсиса. Её поддерживал А.И. Абрикосов.

Цитокиновая теория В. Эртель в развитии сепсиса предполагает ведущую роль выброса цитокинов и секреции интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-8), имеющих основное значение в развитии общего ответа организма на воспаление. Это является пусковым моментом в развитии сепсиса, а падение секреции IL-2 приводит к снижению уровня Т- и В-лимфоцитов, уменьшению синтеза иммуноглобулинов. Изменения в иммунной системе являются при этом одной из основных причин развития сепсиса.

Этиология

Сепсис - заболевание полиэтиологическое, его вызывают различные гноеродные микробы, как грамположительные (стафилококки, стрептококки, пневмококки), так и грамотрицательные (кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и др.), а также анаэробные микроорганизмы. Характер возбудителя сказывается на особенностях клинического течения сепсиса. При грамотрицательной микрофлоре сепсис редко приводит к септикопиемии, но сопровождается токсическим шоком у трети больных, протекает с выраженной интоксикацией; при грамположительной флоре септический шок возникает в 3-5% случаев.

Вид возбудителя сказывается на частоте и локализации метастазов при сепсисе. Так, типичными метастазами инфекции при стафилококковом сепсисе являются кожные покровы, лёгкие, мозг, печень, эндокард, кости, почки; при сепсисе, вызванном гемолитическим стрептококком, метастазы чаще возникают в кожных покровах и суставах; при зеленящем стрептококке, энтерококках - в эндокарде; бактероиды приводят к метастазированию в лёгкие, плевру, печень, мозг.

Источником общей гнойной инфекции могут стать любые воспалительные заболевания (абсцесс, флегмона, карбункул, остеомиелит, перитонит и др.) и травматические повреждения (открытые переломы костей, раны, ожоги и др.). Источником сепсиса бывают гнойные заболевания зубов, челюстей, полости рта (одонтогенный сепсис), уха (отогенный сепсис), сосудов (ангиогенный сепсис), он может возникнуть при длительном стоянии катетеров (катетерный сепсис) и др.

Возможным источником инфекции при сепсисе могут стать невыявленные её очаги («дремлющая» инфекция) или хроническая инфекция (хронический тонзиллит, назофарингит, синуситы, пародонтоз, гнойные кисты корня зуба и др.). Эти очаги эндогенной инфекции при повреждении капсулы гнойного очага во время операции, травмы, при снижении устойчивости организма вследствие других заболеваний могут стать источником генерализации инфекции. Влияние первичного очага проявляется не только в качестве источника инфекции и токсинов, его роль велика также в развитии состояния сенсибилизации организма как фона для возникновения общей гнойной инфекции. С удалением первичного очага подобную роль в поддержании септического процесса могут выполнять развившиеся вторичные (метастатические) очаги гнойной инфекции.

В крайне редких случаях источник сепсиса установить не удаётся, такой вид сепсиса называют криптогенным.

Гноеродные микроорганизмы из первичного гнойного очага проникают в кровь (бактериемия), что может приводить к развитию метастазов в различных органах. Другим проявлением общей гнойной инфекции является токсемия, при которой микробные токсины и продукты распада тканей вызывают поражение различных органов; при этом процесс протекает по типу аллергической реакции без образования метастатических гнойников (септицемия). В этих случаях в развитии септической реакции решающее значение имеют токсические воздействия на организм.

Развитие общей гнойной инфекции определяется воздействием следующих основных факторов.

1. Микробиологический фактор (вид, вирулентность, количество, длительность воздействия попавших в организм бактерий и их токсинов).

2. Очаг внедрения инфекции (область, характер и объём разрушения тканей, состояние кровообращения в очаге внедрения, место и пути распространения инфекции и др.).

3. Реактивность организма (иммунологическое состояние, аллергия, состояние различных органов и систем и др.).

Основная роль в развитии сепсиса принадлежит состоянию макроорганизма. В одних случаях незначительные повреждения (ссадины, уколы и др.) приводят к развитию сепсиса, а в других обширные повреждения, распространённые гнойные процессы протекают без генерализации инфекции.

Вид микроорганизма также сказывается на тяжести и характере течения септического процесса. Так, для стрептококкового сепсиса малохарактерно развитие метастазов гнойной инфекции, в то время как стафилококковый сепсис протекает с образованием метастазов в 90-95% случаев. Различия в течении общей гнойной инфекции обусловлены биологическими свойствами микроорганизмов: стрептококки выделяют фермент фибринолитического действия (стрептокиназу), что не способствует оседанию и фиксации микробов в тканях; стафилококк же, наоборот, способствует выпадению фибрина и легко оседает в различных тканях.

Распространение (генерализация) инфекции из очага поражения происходит гематогенным или лимфогенным путём, либо по тому и другому одновременно. При распространении инфекции гематогенным путём обычно поражаются региональные вены - развиваются восходящие флебит, тромбофлебит, перифлебит, являющиеся источником образования тромбов, эмболов, перенос которых приводит к появлению вторичных гнойных очагов. Лимфогенный путь распространения инфекции из очага более редок, так как здесь играет роль фильтрующий барьер, каким являются лимфатические узлы, где микроорганизмы задерживаются и уничтожаются. Вторичные гнойники обычно развиваются на месте оседания инфицированного тромба, принесённого током крови из первичного очага гнойного воспаления при восходящем тромбофлебите, иногда - в результате нагноения инфарктов при местных тромбозах. Вторичные гнойные очаги (метастазы инфекции) могут быть одиночными и множественными, развиваются в различных тканях и органах (подкожной клетчатке, почках, печени, лёгких, головном мозге, предстательной железе и др.), при этом на первом месте по частоте находится подкожная клетчатка, затем - лёгкие.

На развитие сепсиса оказывает влияние состояние иммунологических сил организма. Устойчивость организма к сепсису снижают шок, анемия, истощение больного (в связи с предшествующими заболеваниями, недостатком питания), авитаминоз, повторные травмы, нарушения обмена веществ или патология эндокринной системы.

Патогенез сепсиса

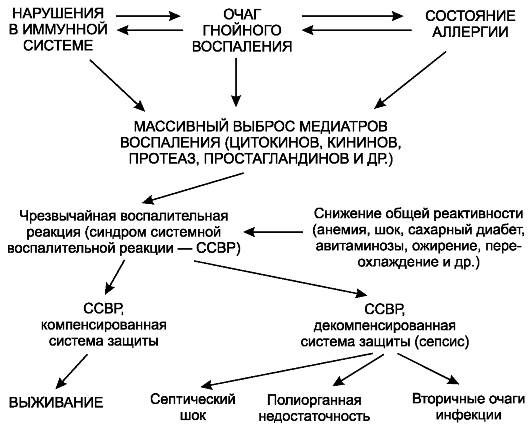

Следует исходить из того, что сепсис - процесс вторичный, суть его сводится к необычной (неадекватной) реакции организма на очаг инфекционного воспаления. Генерируют такую реакцию очаг гнойного воспаления и состояние макроорганизма. Для развития генерализованной инфекции должны быть определённые условия. Известно, что воспаление независимо от его характера и локализации вызывает обычную (адекватную) реакцию организма, это выражается в повышении температуры тела, интоксикации, изменениях со стороны внутренних органов. Степень выраженности общих проявлений соответствует тяжести и распространённости гнойного воспаления. При определённых неблагоприятных для организма условиях (иммунодефицитном состоянии, аллергии) общий его ответ на воспаление, инфекцию, бактериальные токсины выходит за рамки обычной реакции, развивается чрезмерная (неадекватная) общая воспалительная реакция - синдром системной воспалительной реакции (ССВР). Развитие ССВР может быть не столь быстрым, когда аллергия наступает в процессе развития воспаления в гнойном очаге. Пусковым моментом ССВР являются угнетение иммунной системы (срыв нормальной иммунной реакции), аллергия, что приводит к лавинообразному высвобождению и выбросу медиаторов воспаления (цитокинов, протеаз, кининов, простагландинов и др.). ССВР следует рассматривать как этап перехода к генерализованной инфекции (сепсису).

В условиях ССВР возможны два состояния: контролируемая общая реакция (компенсированная система защиты) и неконтролируемая (декомпенсированная система зашиты). При первом варианте процесс для организма в той или иной мере ещё управляем и возможно обратное развитие процесса. При втором варианте, когда система защиты организма декомпенсирована, истощена, развивается сепсис с такими проявлениями, как септический шок, органно-системная недостаточность, появление вторичных гнойных очагов (метастазов).

Для установления ССВР при сепсисе необходимы следующие перечисленные признаки: температура тела выше 38 °C, частота сердечных сокращений более 90 в минуту, частота дыхания более 20 в минуту, количество лейкоцитов более 12х109/л или сдвиг лейкоцитарной формулы влево (более 10% незрелых форм лейкоцитов).

Сепсис характеризует наличие трёх основных факторов:

1) источник (очаг) инфекции;

2) ССВР;

3) органно-системная недостаточность или наличие вторичных (метастатических) очагов инфекции.

Общая гнойная инфекция, осложняющая течение раневого процесса, развивается по типу позднего сепсиса при обширных, гнойных ранах. Генерализации инфекции способствует наличие в ране большого количества некротизированных тканей и сгустков крови, что создаёт благоприятные условия для бурного роста и развития микрофлоры. Бактериальные экзо- и эндотоксины вызывают повреждение грануляционной ткани, новообразованных сосудов, что приводит к их тромбозу, повышению проницаемости сосудистой стенки, развитию вторичных некрозов и нарушению или разрушению защитного барьера, который становится проницаемым для микрофлоры.

Схема 4. Патогенез сепсиса.

Помимо бактерий и их токсинов, большое влияние на течение общей гнойной инфекции оказывают продукты распада тканей первичного и вторичного очагов: всасываясь в кровь, они приводят к тяжёлой интоксикации. Развитие сепсиса, тяжесть его течения, прогноз и исход в значительной степени определяются эндогенной интоксикацией, которая вначале приводит к тяжёлым нарушениям функций, а затем к морфологическим изменениям органов.

Общая гнойная инфекция вызывает тяжёлые метаболические нарушения в организме, изменения белкового, углеводного, витаминного, водно-электролитного баланса, кислотно-основного состояния. Выраженные катаболические процессы приводят к гипо- и диспротеинемии, истощению гликогенных запасов печени, гипо- и авитаминозу и др.

Нарушение дезинтоксикационной функции печени и выделительной функции почек усугубляет эндогенную интоксикацию, с ростом уровня токсемии увеличивается токсическое повреждение органов. Интоксикация приводит к значительному нарушению функций кроветворных органов, развитию анемии, нарушению лейкопоэза.

106. Клинические проявления и диагностика сепсиса.

Клинические проявления и диагностика

Жалобы больного разнообразны и не всегда отражают тяжесть его состояния. При выяснении жалоб необходимо особое внимание обратить на повышение температуры тела, её изменения в течение суток, озноб, его продолжительность и повторяемость. Следует выяснить самочувствие больного, наличие аппетита и психическое состояние (эйфория, апатия).

При внешнем осмотре обращает на себя внимание усталый, иногда безучастный взгляд больного. Лицо в начале заболевания нередко гиперемировано, щёки пылают, но спустя несколько дней лицо становится бледным, особенно при ознобе. В далеко зашедших случаях бледность сочетается с впалостью щёк, западением глазных яблок (ввалившиеся глаза).

Очень часто при остром сепсисе появляется иктеричность склер, а затем кожи и видимых слизистых оболочек. Кожа становится сухой, иногда покрывается липким потом. Проливной пот, появляющийся после потрясающего озноба, может быть весьма обильным: больные вынуждены в течение дня несколько раз менять бельё. В ряде случаев на коже внутренней поверхности предплечий и голеней можно определить петехиальные кровоизлияния, иногда в виде пятен и полос.

Довольно часто при сепсисе появляются признаки герпеса на губах, повышенная кровоточивость слизистых оболочек полости рта. В конъюнктиве глаз могут быть точечные кровоизлияния. Губы, как правило, бледные, в далеко зашедших случаях - с синюшным оттенком. В тяжёлых случаях сепсиса дыхание затруднено: раздуваются крылья носа, напрягаются мышцы шеи.

Иногда на коже появляются уплотнения (инфильтраты) с гиперемией над ними, что свидетельствует о появлении метастазов гнойной инфекции при септикопиемии. В местах сдавления кожи (области крестца, лопаток, остистых отростков позвонков, седалищных бугров) определяются выраженная гиперемия, побледнение или некроз кожи - это признак начинающихся или развившихся пролежней, которые довольно рано появляются у больных сепсисом.

Повышение температуры тела относится к постоянным симптомам сепсиса. В начале заболевания или в период его расцвета температурная реакция бывает трёх типов: 1) ремиттирующая лихорадка, при которой разница между утренней и вечерней температурой составляет 2-3 градуса; наблюдается при септикопиемии (сепсис с метастазами); 2) постоянная лихорадка, когда температура постоянно высокая и разница между утренней и вечерней температурой составляет 0,5 градус (реже 1 градус); встречается при септицемии; 3) волнообразная лихорадка при септикопиемии: периоды субфебрильной температуры после вскрытия и дренирования гнойного очага сменяются её подъемом до 39-40 °C, что обусловлено появлением новых гнойных метастазов. При затянувшемся сепсисе, переходе процесса в хронический температура тела становится иррегулярной, без каких-либо закономерностей.

К постоянным симптомам сепсиса относится озноб. Он соответствует массивному выходу из очагов воспаления в кровяное русло микроорганизмов или их токсинов. Периодичность озноба бывает различной: он может повторяться ежедневно, несколько раз в день или через несколько дней. После озноба отмечают значительное повышение температуры тела. Довольно постоянный симптом сепсиса - обильный проливной пот.

Вследствие интоксикации сердечной мышцы при сепсисе (токсический миокардит) у больного довольно рано появляется учащение пульса, по мере развития заболевания наполнение пульса уменьшается, тахикардия нарастает, достигая 120-140 в минуту. Выраженная тахикардия остаётся при снижении температуры тела до нормальной или субфебрильной. Уровень АД и ЦВД понижается, особенно резко при септическом шоке, осложняющем течение сепсиса. Границы сердца увеличены, характерны глухость и расщепление тонов, ослабление верхушечного толчка, систолический шум. Сердечные шумы носят временный характер и с выздоровлением больного исчезают. При присоединении язвенного эндокардита шумы становятся постоянными.

При септикопиемии встречаются метастазы гнойной инфекции в лёгкие с быстрым образованием абсцесса или гангрены лёгкого, часто присоединяются диффузный бронхит и гипостатическая (вследствие нарушения вентиляции лёгких) пневмония. При обследовании больных обычно отмечают учащение дыхания (иногда до 30-50 в минуту), кашель с небольшим количеством слизистой или слизисто-гнойной мокроты, а при абсцедирующей пневмонии - с обильной мокротой. При перкуссии над лёгкими определяют укорочение перкуторного звука, при аускультации - ослабление дыхания, появление крепитации и мелкопузырчатых влажных хрипов соответственно развитию пневмонических очагов.

Больные сепсисом страдают бессонницей, часто отмечают некритическое отношение к своему состоянию, безразличие и подавленность, иногда эйфорию. При высоком подъёме температуры тела, ознобе появляются беспокойство, возбуждение, бред. Иногда возникает спутанность сознания, развивается острый психоз.

При исследовании желудочно-кишечного тракта выявляются потеря аппетита, тошнота, отрыжка, иногда - изнуряющая диарея, связанная с развитием ахилии, снижением функций поджелудочной железы, развитием энтерита или колита. Возможны желудочные или кишечные кровотечения, которые проявляются кровавой рвотой или дегтеобразным стулом.

Язык сухой, покрыт коричневым или серым налётом, иногда малиновой окраски, дёсны в ряде случаев кровоточат. При длительном заболевании обнаруживают трещины по краям языка.

Желтушность кожи и склер при сепсисе встречается непостоянно (у каждого четвёртого больного), но повышение в крови уровня билирубина наблюдают значительно чаще.

При пальпации определяется увеличение печени, её край выступает из-под рёберной дуги, болезненный, умеренно плотный при гепатите и дряблый, мягкий - при жировой дистрофии. При затянувшемся сепсисе развивается цирроз печени. Часто обнаруживают увеличенную и болезненную, неплотной консистенции селезёнку, которая по мере развития заболевания становится плотной.

При раневом сепсисе грануляции в ране из ярких, красных и плотных превращаются в бледные, вялые, водянистые, легко кровоточат при прикосновении. Прекращается эпителизация раны. Отделяемое раны скудное, серозно-гнойное, иногда становится грязно-коричневым, со зловонным запахом. Быстро нарастает отёк окружающих рану тканей: края раны уплотнены, бледно-синюшной окраски. Довольно часто присоединяются лимфангиит, лимфаденит, тромбофлебит.

Изменения в составе крови носят постоянный характер. У больных быстро развивается анемия: через несколько дней после начала заболевания содержание гемоглобина снижается до 70-80 г/л, одновременно уменьшается число эритроцитов до 3,0х1012/л и ниже, характерны анизоцитоз и пойкилоцитоз. Изменяется число лейкоцитов: нейтрофильный лейкоцитоз чаще в пределах 8,0-15,0х109/л, иногда достигает 20,0х109/л. Уменьшается содержание лимфоцитов и эозинофилов, вплоть до анэозинофилии. Появление в лейкоцитарной формуле юных форм и миелоцитов при одновременном увеличении токсической зернистости нейтрофилов и анэозинофилии является неблагоприятным прогностическим признаком. СОЭ достигает 60 и даже 80 мм/ч при незначительном или умеренном лейкоцитозе.

Отмечают быстро нарастающую гипопротеинемию: содержание белка - менее 70 г/л, в тяжёлых случаях - до 60-50 г/л и ниже, содержание альбуминов уменьшается до 30-40%, уровень глобулинов увеличивается в основном за счёт α1 и α2-фракций.

Дыхательная недостаточность, нарушение обменных процессов в организме приводят к изменению кислотно-основного состояния крови, развитию ацидоза. Происходят изменения в свёртывающей и противосвёртывающей системе крови: уменьшается содержание протромбина, фибриногена, повышается фибринолитическая активность плазмы и активность гепарина. Выявляемые изменения в крови не только характерны для сепсиса, но при систематическом исследовании и сопоставлении с клиническими данными играют важную роль в установлении диагноза и оценке течения заболевания.

Бактериемия при сепсисе относится к непостоянным симптомам, но определяется довольно часто (около 90% случаев). Бактериологическому исследованию подвергают также мочу, мокроту, гной и экссудат из раны или серозных полостей.

При исследовании мочи выявляют низкую относительную плотность; наличие белка, количество которого увеличивается по мере развития заболевания; имеются цилиндры, лейкоциты, бактерии.

Переход местного гнойного процесса в септический не всегда удаётся сразу установить. Начало сепсиса может быть различным: инкубационный период очень короткий или длится несколько дней. Молниеносный сепсис начинается внезапно, часто с потрясающего озноба. При остром сепсисе началу заболевания предшествуют общая слабость (разбитость), головная боль, боли в мышцах и суставах, они могут продолжаться в течение 2-3 дней. Повышение температуры тела бывает постоянным или резким, сопровождается ознобом.

При молниеносной форме сепсиса симптомы заболевания быстро нарастают. Часто первичным очагом при этой форме сепсиса являются фурункулы и карбункулы лица, у больных быстро развивается отёк лица, глаз закрыт вследствие отёка клетчатки на стороне расположения гнойного очага. Характерны выраженный озноб, повышение температуры тела до 39-40 °C, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы крови влево. Больные находятся в состоянии возбуждения, которое сменяется апатией, на 2-3-й день наступает потеря сознания, развивается выраженная тахикардия (пульс до 120-140 в минуту).

Для острого сепсиса, протекающего как септицемия, характерно острое начало при наличии первичного очага (как при молниеносном сепсисе). У больных появляются высокая температура тела, озноб, проливной пот, часто желтушность кожи и склер, быстро нарастающая анемия, лейкоцитоз, увеличение печени и селезёнки. Из крови выделяют микроорганизмы.

Появление при первичном гнойном очаге и остром, как при септицемии, начале заболевания в некоторых органах (чаще в коже или подкожной клетчатке, лёгких) метастатических (вторичных) гнойных очагов свидетельствует о септикопиемии.

Ценный метод в распознавании сепсиса - регулярное бактериологическое исследование крови. Однако при типичной клинической картине сепсиса отрицательные результаты не играют решающей роли в постановке диагноза (может сказываться влияние антибактериальной терапии), поэтому наибольшую ценность представляют бактериологические исследования крови, произведённые до начала лечения.

Кровь для бактериологического исследования следует брать на высоте озноба, при повышении температуры тела, не ранее чем через 12 ч после введения антибиотиков.

Диагностика сепсиса не представляет особых трудностей при общей гнойной инфекции с развившимися метастазами, иногда же дифференциация между сепсисом и гнойной интоксикацией или инфекционным заболеванием чрезвычайно сложна. Для установления диагноза сепсиса необходимо учитывать следующие клинические и лабораторные данные.

1. Острое или подострое развитие заболевания при наличии первичного очага (гнойных заболеваний, нагноившейся раны, гнойных осложнениях хирургических операций).

2. Высокая температура тела, гектическая или постоянная, с ознобом и проливным потом.

3. Прогрессирующее ухудшение общего состояния больного, большая выраженность общих явлений по сравнению с местными изменениями в первичном очаге (рана, мастит и др.), несмотря на активное лечение (удаление очага инфекции, вскрытие, дренирование гнойника и др.).

4. Сердечно-сосудистые нарушения (слабый пульс, тахикардия, падение АД), расхождение частоты пульса и температуры тела (частый пульс при незначительном повышении температуры тела).

5. Прогрессирующая потеря массы тела, быстро развивающаяся анемия.

6. Иктеричность кожи, склер, увеличение печени, селезёнки.

7. Характерные изменения в ране (септическая рана).

8. Высокая СОЭ при нормальном или незначительно увеличенном содержании лейкоцитов, нейтрофилов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, лимфопения.

9. Нарушение функций почек (низкая относительная плотность мочи, белок, цилиндры, форменные элементы), олигурия.

10. Периодически возникающая диарея.

11. Раннее появление трофических нарушений (пролежней).

12. Бактериемия.

Основные критерии органной недостаточности

• Почки - олигурия: выделение мочи менее 30 мл/ч, диурез менее 480 мл/сут, уровень креатинина более 250 мкмоль/л.

• Печень - уровень билирубина более 34 мкмоль/л, активность ACT и АЛТ выше нормы в 2 раза.

• Сердечно-сосудистая система: АД менее 90 мм рт.ст., требуются симпатомиметики, тахикардия, РаСО2 <49 мм рт.ст.

• Лёгкие - необходимы ИВЛ или инсуфляция кислорода для поддержания рО2 >60 мм рт.ст. и раСО2 >50 мм рт.ст.

• ЦНС - заторможённость, сопорозное состояние, сумма баллов по шкале Глазго меньше или равна 6 (без седативной терапии).

• Система крови - лейкоциты более 10х109/л, тромбоциты меньше или равны 20х109/л, показатель гематокрита меньше или равен 20%.

• Система гемокоагуляции - тромбоциты менее 10х109/л, фибринолиз более 18%.

• Желудочно-кишечный тракт - динамическая кишечная непроходимость, устойчивая к терапии в течение более чем 8 ч

107. Принципы комплексного лечения сепсиса

Терапия сепсиса должна иметь этиотропную и патогенетическую направленность. Первичный гнойный очаг (входные ворота) при сепсисе играет не только пусковую, но и поддерживающую роль. Хирургическое лечение гнойных очагов (абсцессов, флегмон, гнойных ран) заключается в их хирургической обработке: тщательном удалении нежизнеспособных тканей, вскрытии гнойных затёков и карманов, адекватном дренировании.

Особенности антибиотикотерапии:

1) использование максимальных доз препарата; назначают цефалоспорины III-IV поколения, полусинтетические аминогликозиды, фторхинолоны, карбопенемы; обязательна коррекция антибиотикотерапии по результатам бактериологических исследований содержимого гнойного очага, крови;

2) применение комбинации двух антибиотиков с разным спектром действия или антибиотика с одним из химических антисептиков (нитрофуранами, гидроксиметилхиноксилиндиоксидом, метронидазолом);

3) проведение антибактериальной терапии под контролем лекарственной чувствительности микрофлоры с соответствующей коррекцией лечения;

4) сочетание путей введения антибиотиков и антисептиков - местных (внутриплеврально, эндотрахеально, внутрикостно - в зависимости от локализации очага) и общих (внутримышечно, внутривенно, внутриартериально);

5) зависимость продолжительности курса антибиотикотерапии от состояния больного (лечение продолжают в течение 2 нед после наступления клинического выздоровления и получения двух отрицательных результатов бактериологического исследования крови).

Дезинтоксикационная терапия включает инфекционную терапию, использование кровезаменителей, солевых растворов. Эффективное дезинтоксикационное действие оказывает метод форсированного диуреза. Количество вводимой жидкости (полиионных растворов, 5% раствора декстрозы, декстрана [ср. мол. масса 50 000-70 000]) составляет 50-60 мл/кг/сут с добавлением 400 мл Повидон + Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат. Количество выделяемой мочи за сутки должно быть около 3 л. Для усиления мочеотделения назначают фуросемид, маннитол. Используют экстракорпоральные методы детоксикации - плазмаферез, гемофильтрацию, гемосорбцию и др.

При трансфузионной терапии применяют растворы, корригирующие нарушения кислотно-основного состояния и электролитного баланса (1% раствор хлорида калия при алкалозе или 5% раствор гидрокарбоната натрия при ацидозе), и белковые препараты: растворы аминокислот, протеин, альбумин, сухую и нативную плазму крови. Для борьбы с анемией необходимы регулярные переливания свежеконсервированной крови, эритроцитарной массы.

Питание больных сепсисом должно быть разнообразным и сбалансированным, высококалорийным (4000-5000 ккал/сут), с достаточным содержанием белка (1-1,5 г/кг в сутки) и витаминов. Обязательно включение в суточный рацион больных свежих овощей и фруктов. При нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта предпочтение следует отдавать энтеральному питанию. При невозможности его проведения необходимо полное или дополнительное парентеральное питание.

Иммунотерапия включает средства специфического воздействия: применение антистафилококковой и антиколибациллярной плазмы, антистафилококкового γ-глобулина, иммуноглобулина человеческого нормального, иммуноглобулина человеческого нормального [IgG + IgA + IgM]. При угнетении клеточного звена иммунитета (снижение абсолютного содержания Т-лимфоцитов) показаны переливание лейкоцитарной массы, в том числе и от иммунизированных доноров, назначение препаратов вилочковой железы - тимуса экстракта. Пассивная иммунизация показана при остром сепсисе. При хроническом сепсисе или в период выздоровления при остром сепсисе рекомендуют назначение средств активной иммунизации - анатоксинов, аутовакцин. Проводят неспецифическую иммунотерапию (лизоцим, продигиозан, тимуса экстракт). С учётом роли цитокинов в развитии сепсиса применяют интерлейкин-2. Показанием к его применению считают резкое снижение уровня Т-лимфоцитов.

Глюкокортикоиды показаны в качестве заместительной терапии после определения гормонального фона. Лишь при осложнении сепсиса бактериально-токсическим шоком назначают преднизолон (в первые сутки до 500-800 мг, затем по 150-50 мг/сут) на короткий период (2-3 дня). Глюкокортикоиды в обычных терапевтических дозах (100-200 мг/ сут) применяют при возникновении аллергических реакций.

Учитывая высокий уровень кининогенов при сепсисе и роль кининов в нарушении микроциркуляции, в комплексную терапию сепсиса включают ингибиторы протеолиза (апротинин).

Симптоматическое лечение включает применение сердечных, сосудистых средств, анальгетиков, антикоагулянтов, средств, уменьшающих сосудистую проницаемость и др.

Интенсивную терапию сепсиса проводят длительно, до стойкого улучшения состояния больного и восстановления гомеостаза.

108. Неклостридиальная анаэробная инфекция. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика и лечение.

Анаэробная неклостридиальная инфекция (АНИ) – это острая анаэробная хирургическая инфекция, сопровождающаяся гнилостным распадом тканей.

Возбудители:

1. Грамотрицательные палочки: Bacteroides (B. Fragilis, B. Melaninogenicus, ovatus, distasonis, vulgatus и др.), Fusobacterium.

2. Грамположительные палочки: Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces.

3. Грамположительные коки: Peptococcus, Peptostreptococcus.

4. Грамотрицательные кокки: Veilonella.

Кроме того, в развитии гнилостной инфекции могут принимать участие условно-патогенные анаэробы: кишечная палочка, протей и симбиоз анаэробов с аэробами.

Контаминация из экзогенного источника происходит через раны, загрязненные почвой, обрывками одежды, обуви, другими инородными телами.

Основными эндогенными источниками анаэробов является толстая кишка, ротовая полость, дыхательные пути.

Признаки АНИ:

1. Наиболее частым симптомом анаэробной неклостридиальной инфекции является гнилостный запах экссудата, возникающий вследствие анаэробного окисления белковых субстратов. При этом образуются дурно пахнущие вещества: аммиак, индол, скатол, летучие сернистые соединения. Поэтому зловонный запах экссудата всегда указывает на его анаэробное происхождение. Отсутствие гнилостного запаха не может служить основанием для снятия диагноза анаэробной неклостридиальной инфекции, так как не все анаэробы образуют вещества, обладающие зловонным запахом.

2. Вторым признаком анаэробной инфекции является гнилостный характер экссудата. Очаги поражения содержат бесструктивный детрит, но при сопутствующей аэробной флоре может быть примесь гноя. Указанные очаги окружены мертвыми тканями серого или темного цвета. Кожа над очагами распада тканей коричневого или черного цвета.

3. Третий признак – цвет экссудата: серо-зеленый, коричневый или геморрагический.

4. Четвертый признак анаэробной инфекции – газообразование. При анаэробном метаболизме образуются плохо растворимые в воде газы: азот, водород, метан, сероводород и др. Поэтому при поражении мягких тканей наблюдается эмфизема (накопление газа в виде пузырьков), которая клинически определяется как крепитация. Однако не все анаэробы в равной степени вызывают газообразование, поэтому при ранних стадиях и определенных ассоциациях крепитация может отсутствовать. В этих случаях газ может быть выявлен рентгенологически или во время оперативного вмешательства.

5. Для эндогенных очагов анаэробной неклостридиальной инфекции характерным является близость расположения к местам естественного обитания (пищеварительный тракт, ротовая полость, дыхательные пути, промежность и половые органы).

Наличие двух и более из описанных признаков свидетельствуют о несомненном участии анаэробов в патологическом процессе.

Диагноз неклостридиальной анаэробной инфекции базируется на анамнезе, клинических симптомах, морфологическом исследовании биопсийного материала, бактериологическом и хроматографическом исследовании.

Бактериологическое исследование реализуется в виде трехэтапной схемы:

- первый этап - микроскопия нативного материала, окрашенного по Граму и микроскопия в ультрафиолетовом свете сразу после получения материала;

- второй этап (через 48 часов) - оценка роста микробов, выросших в анаэробных условиях, морфология колонии и клеток, исследование клеток в ультрафиолетовом свете;

- третий этап (через 5-7 дней) - идентификация выросших микроорганизмов.

Газожидкостная хроматография базируется на факте накопления в экссудате и тканях при гнилостной инфекции летучих жирных кислот (уксусной, пропионовой, масляной, капроновой) и производных фенола, индола, пирола, которые продуцируются анаэробными микроорганизмами. Метод позволяет выявить эти вещества в 1 см3ткани или 1 мл экссудата.