Оценка площади поражения

Правильная оценка способствует рациональному выбору метода лечения. Из известных многочисленных схем и расчётов практическое значение имеют следующие.

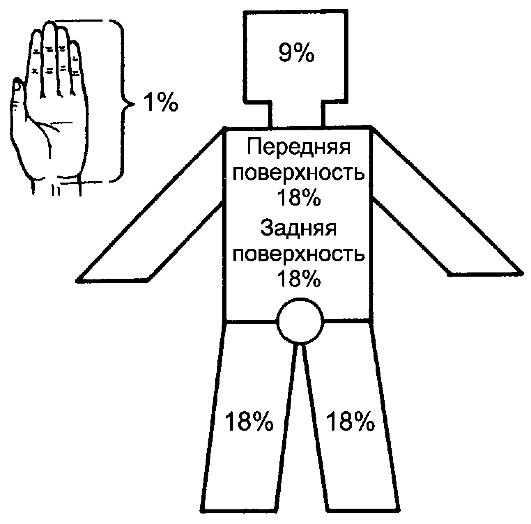

1. Правило «девяток» (рис. 92). Согласно этому правилу, площадь отдельных областей тела равна или кратна 9: голова и шея - 9%, верхняя конечность - 9%, передняя поверхность туловища - 18%, задняя поверхность туловища - 18%, нижняя конечность - 18% (бедро - 9%, голень и стопа - 9%), наружные половые органы - 1%.

2. Правило «ладони», при- меняемое при ограниченных ожогах, особенно расположенных в различных участ- ках тела, для определения

Рис. 92. Определение площади ожога (схема):

площади глубокого поражения на фоне поверхностных ожогов. Размер ладони взрослого человека составляет 1% всей поверхности кожи.

3. Правила «девяток» и «ладони» дают ориентировочную информацию о площади ожога. Более точно её определяют методами, основанными на непосредственном измерении площади (контуры ожога отмечают на прикладываемой к нему стерильной прозрачной плёнке, которую накладывают на сетку с известной площадью, например на миллиметровую бумагу). Этот метод позволяет получить данные об абсолютной площади ожога.

4. Можно пользоваться специальными таблицами площадей (в см2) отдельных частей тела: лицо - 500 (3,1%), волосистая часть головы - 480 (3,0%), грудь и живот - 2990 (18,0%), кисть - 360 (2,25%), спина - 2560 (16,0%) и т.д.

Глубина ожога

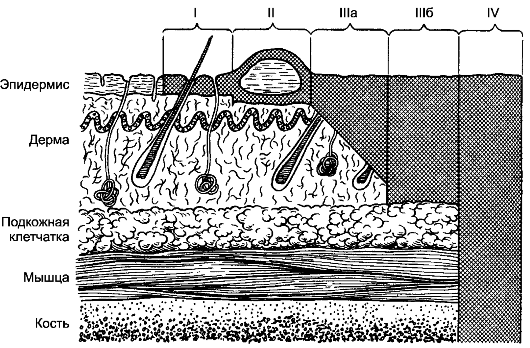

Разделяют ожоги поверхностные (I, II, Ша степени) и глубокие (Шб и IV степени). Прежде всего, это обусловлено возможностью восстановления кожного покрова при поверхностных ожогах путём самостоятель- ной эпителизации. Обычно встречается сочетание поверхностных и глубоких ожогов, поэтому важно как можно раньше определить глубину поражения (рис. 93): I степень - гиперемия кожи; II степень - отслой-

Рис. 93. Определение глубины поражения тканей при ожоге (схема). Объяснение в тексте.

ка эпидермиса с образованием пузырей; Ша степень - омертвение поверхностных слоёв кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и сальных желёз; Шб степень - гибель всей дермы; IV степень - некроз кожи и расположенных под ней тканей.

В первые часы и дни после травмы трудно установить глубину поражения. В раннем периоде (первые 2 сут) глубину ожога можно определить по болевой чувствительности: уколы иглой, эпиляция волос, обработка ожога 96% спиртом. При поверхностных ожогах (I, II, Ша степени) болевая чувствительность сохранена, при глубоких (Шб, IV) - отсутствует. При глубоких ожогах конечностей возникает отёк непоражён- ных нижележащих отделов. Уточнить глубину поражения в первые дни после травмы можно методом инфракрасной термографии: область глубокого ожога характеризуется снижением теплоотдачи. Точно диагностировать глубину поражения можно на 7-14-й день после травмы, когда формируется некроз кожи.

Прогнозирование тяжести ожога

У взрослых ориентировочно имеет значение правило «сотни» (возраст + общая площадь ожога, в процентах): до 60 - прогноз благоприятный, 61-80 - относительно благоприятный, 81-100 - сомнительный, 101 и более - неблагоприятный.

Более точным является индекс Франка. При его вычислении учитывают площадь и глубину поражения. Индекс Франка основан на предположении, что глубокий ожог втрое утяжеляет состояние больного по сравнению с поверхностным ожогом, поэтому если 1% поверхностного ожога приравнивается к 1 ед., то глубокий ожог - к 3 ед. Сумма показателей поверхностного и глубокого ожогов составляет индекс Франка. Прогноз ожога благоприятный, если индекс Франка менее 30 ед., относительно благоприятный - 30-60 ед., сомнительный - 61-90 ед., неблагоприятный - более 90 ед.

Ожоговая болезнь

IV - реконвалесценция.

Ожоговый шок

Особенностями патогенеза ожогового шока являются плазмопотеря (ведущий патогенетический фактор), расстройство микроциркуляции вследствие накопления в области ожога вазоактивных веществ (гистамина, серотонина), сгущение крови. Отличительные признаки ожогового шока - выраженность эректильной фазы, длительность течения, наличие олигурии. Шок характеризуется своеобразной клинической картиной: в первые часы после травмы больной возбуждён, неадекватно оценивает своё состояние, затем возбуждение сменяется заторможён- ностью и адинамией, развивается гиповолемия, степень которой зависит от тяжести ожога и плазмопотери. При более глубоких ожогах ОЦК уменьшается вследствие как плазмопотери и депонирования крови, так и её гемолиза. Для клинической картины ожогового шока характерны бледность кожных покровов, уменьшение выделения мочи, вплоть до анурии, жажда, тошнота. Изменение АД возникает только при тяжёлых степенях ожогового шока, тем не менее нормальный его уровень не служит показателем благоприятного прогноза, поскольку обусловлен особенностями гемодинамики при ожоговом шоке. Длительность ожогового шока составляет от 2 до 72 ч и зависит от степени гемодинамических нарушений. Со стабилизацией гемодинамики наступает следующий период ожоговой болезни.