Оперативное лечение переломов

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению переломов. Абсолютные показания:

1) открытые переломы;

2) повреждение жизненно важных органов отломками костей (вещества головного, спинного мозга, органов грудной и брюшной полостей, крупных сосудов, нервов конечностей);

3) интерпозиция мягких тканей (состояние, когда между отломками костей оказались мягкие ткани - мышца, сухожилие, фасция, что делает невозможным сопоставление костных отломков и сращение кости);

4) ложный сустав;

5) гнойно-воспалительные осложнения перелома;

6) неправильно сросшиеся переломы с грубым нарушением функций органа.

Относительные показания:

1) неудавшаяся многократная попытка сопоставить (репонировать) костные отломки;

2) замедленная консолидация перелома;

3) поперечные переломы длинных трубчатых костей, когда нельзя сопоставить или удержать костные отломки;

4) неправильно сросшиеся переломы с незначительным нарушением функций органа.

Соединение и удержание костных отломков могут быть достигнуты различными способами с использованием металлических материалов (штифтов, пластин, шурупов, болтов, проволоки и др.).

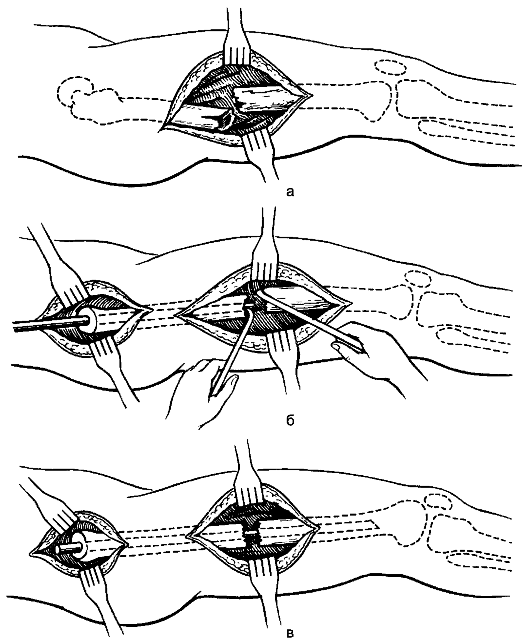

Металлические стержни вводят внутрь кости (интрамедуллярный остеосинтез, рис. 81) или накладывают и фиксируют шурупами металли- ческие пластинки снаружи (экстрамедуллярный остеосинтез, рис. 82, 83). Костные отломки могут быть соединены шурупами, болтами, металлической проволокой. Все эти виды соединения костей применяют при оперативном вмешательстве непосредственно в зоне (очаге) перелома. Обнажают хирургическим путём место перелома, проводят открытую репозицию отломков и затем фиксацию их одним из средств, в зависимости от локализации и вида перелома.

Недостатками данного метода являются дополнительная травма костей в месте перелома, травматичность самого вмешательства, разрушение костного мозга на всём протяжении кости при интрамедуллярном остеосинтезе, необходимость ловторной операции для удаления конст- рукции после консолидации перелома.

Применение компрессионных аппаратов позволяет избежать указанных недостатков, поскольку фиксирующие спицы проводят вне перелома (внеочаговый остеосинтез). Аппараты (Илизарова, Гудушаури, Волкова-Оганесяна) позволяют производить репозицию отломков без операции на месте перелома, а также дают возможность создавать компрессию - плотное прижатие отломков друг к другу с помощью специальных штифтов и гаек (рис. 84). Метод внеочагового компрессионного остеосинтеза применяют для лечения не только свежих переломов, но и

Рис. 81. Интрамедуллярный остеосинтез при переломе бедра: а - смещение отломков бедренной кости; б - введение металлического стержня в проксимальный отломок; в - стержень введён в проксимальный и дистальный отломки бедренной кости.

ложного сустава, медленно срастающихся переломов, остеомиелита концов костей. Внеочаговый остеосинтез способствует предупреждению гнойного осложнения, позволяя обойтись без металлических спиц (инородное тело в кости и мягких тканях в очаге воспаления).

Возможные результаты лечения переломов

1. Полное восстановление анатомической целостности и функций конечности.

2. Полное восстановление анатомической целостности с нарушением функций органа вследствие атрофии мышц, тугоподвижности, контрактуры суставов.

3. Неправильно сросшиеся переломы с изменением формы кости или органа (укорочением, искривлением) и нарушением функций конечности (хромота, ограничение объёма движений).

4. Неправильно сросшиеся переломы с восстановлением функций конечности.

5. Несросшиеся переломы - ложный сустав (псевдоартроз).

6. Посттравматический остеомиелит.

Осложнения при лечении переломов

При неправильных оказании первой помощи (неосторожное перекладывание пострадавшего), наложении транспортных шин, транспортировке возможны повреждение отломками кости кожи и превращение закрытого перелома в открытый, повреждение внутренних органов, сосудов, нервов, головного и спинного мозга с развитием параличей, кровотечения, перитонита и др. Неполное сопоставление отломков по той или иной причине (поперечный перелом, интерпозиция мягких тканей - мышц, фасций, сухожилий) приводит к неправильному их положению и, как следствие, - к неправильному сращению кости. Присоединение инфекции может вызвать воспаление мягких тканей, травматический остеомиелит.

Отклонения от нормального сращения костей при лечении переломов могут привести к замедленной консолидации или развитию ложного сустава. Сроки образования ложного сустава составляют 9-10 мес пос- ле перелома в этот период происходит закрытие костномозгового канала. Консолидацию считают замедленной, если сращение не произошло в удвоенный средний срок, необходимый для консолидации перелома с учётом его локализации и характера.

Причины замедленной консолидации могут быть местного (чаще) и общего характера. К местным причинам относятся:

1) неправильная репозиция отломков;

2) недостаточная иммобилизация (подвижность отломков, перерастяжение при постоянном вытяжении);

3) частичная или полная интерпозиция мягких тканей (полная интерпозиция всегда приводит к образованию ложного сустава);

4) дефекты кости, образовавшиеся вследствие удаления костных осколков и резекции кости;

5) остеомиелит костных отломков в зоне перелома;

6) трофические нарушения, обусловленные повреждением или сдавлением сосудов и нервов конечности, значительной травмой мягких тканей в области перелома.

К причинам общего характера относятся истощающие заболевания, недостаточное питание, инфекционные заболевания, болезни обмена веществ (например, сахарный диабет), старческий возраст.

Признаками замедленной консолидации являются патологическая подвижность конечности в месте перелома, гиперемия кожи, припух- лость тканей, атрофия мышц, болезненность при осевой нагрузке (поколачивание по пятке, давление по оси на дистальный конец конечности вызывают боль в месте перелома). Отдифференцировать замедленную консолидацию от ложного сустава помогает рентгенологическое исследование: при замедленной консолидации определяются склерозирование концов костных отломков, наличие щели между отломками; для ложного сустава характерно зарастание костномозгового канала.

При консервативном лечении замедленной консолидации применяют тщательную иммобилизацию на весь срок, необходимый для срастания свежего перелома. Иммобилизация достигается гипсовой повязкой или аппаратами для компрессионного остеосинтеза. При неудовлетворительном стоянии отломков перед наложением аппарата удаляют рубцовую ткань между ними и тщательно сопоставляют их. Для улучшения регенерации костной ткани применяют массаж, лечебную физкультуру, электрофорез ионов кальция, рекомендуют полноценное сбалансированное питание, анаболические стероидные гормоны.

Лечение ложного сустава только оперативное. Во время операции иссекают рубцовые ткани между отломками, освежают их концы, вскрывают костномозговые каналы и тщательно сопоставляют отломки. Костные отломки фиксируют с помощью компрессионного аппарата или костными аутотрансплантатами либо выполняют операцию по типу «русского замка». Хорошие результаты даёт сочетание костно-пластических операций и компрессионного остеосинтеза.