Критерии эффективности и продолжительности сердечно—легочной реанимации.

Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации

версия для печати версия для печати

• появление пульсации на крупных артериях;

• появление АД на уровне 60—70 мм рт. ст.;

• изменение цвета кожных покровов;

• сужение зрачков, появление их реакции на свет;

• ИВЛ — расширение грудной клетки при вдувании воздуха и спадение ее при пассивном выдохе;

• появление самостоятельных дыхательных движений.

Медикаментозные средства. используемые при сердечно-легочной реанимации. Пути их введения. механизм действия.

Этап IV - дифференциальная диагностика, медикаментозная терапия, дефибрилляция сердца

Четвёртый этап осуществляется только врачами-специалистами в отделении реанимации или реанимобиле. На этом этапе проводят такие сложные манипуляции, как ЭКГ-исследование, внутривенное или внутри- сердечное введение лекарственных средств: 0,1% раствор эпинефрина - 1 мл в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; 10% раствор кальция хлорида - 10 мл; 2% раствор натрия гидрокарбоната - 20 мл. Допустимо введение эпинефрина эндотрахеально (через интубационную трубку или путём прокола трахеи) в связи с высокой всасывающей способностью слизистой оболочки трахеи.

Этапы сердечно-легочной реанимации.

Сердечно-лёгочная реанимация

Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации:

I - восстановление проходимости дыхательных путей;

II - ИВЛ;

III - массаж сердца;

IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца.

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях, причём не обязательно медицинским персоналом, лицами, имеющими соответствующие навыки по реанимации. IV этап осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных отделений.

Этап I - восстановление проходимости дыхательных путей

Причиной нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, рвотные массы, кровь, инородные тела, западение языка.

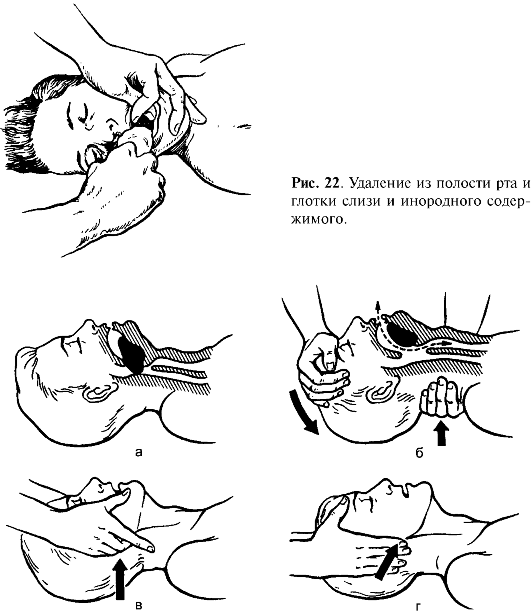

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твёр- дую поверхность, повернув голову набок, скрещёнными I и II пальцами левой руки раскрыть рот и очистить полость рта носовым платком (сал- феткой), намотанным на II или III палец правой руки (рис. 22). Затем голову нужно повернуть прямо и максимально запрокинуть назад. При этом одна рука располагается под шеей, другая - на лбу, фиксируя го-

Рис. 23. Западение языка (а) и его устранение запрокидыванием головы (б) или выдвиганием нижней челюсти (в, г).

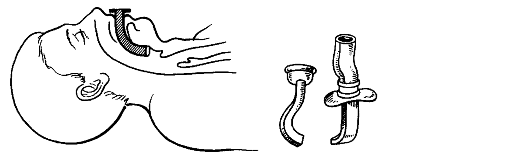

лову. При запрокидывании головы назад нижняя челюсть оттесняется вместе с корнем языка, в результате проходимость дыхательных путей восстанавливается (рис. 23). Для устранения их непроходимости применяют также воздуховоды (рис. 24).

Рис. 24. Предупреждение механической асфиксии с помощью воздуховода.

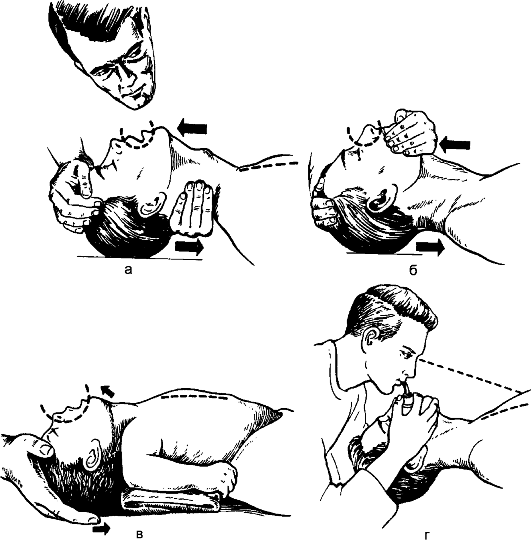

Рис. 25. Искусственная вентиляция лёгких: а - изо рта в рот; б - изо рта в нос; в - изо рта в рот и нос; г - через воздуховод.

Этап II - ИВЛ

На первых этапах сердечно-лёгочная реанимации осуществляется методами изо рта в рот, изо рта в нос и изо рта в рот и нос (рис. 25).

Для проведения искусственного дыхания изо рта в рот оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего (а если тот лежит на земле - опускается на колени), одну руку просовывает под шею, другую кладёт на лоб, максимально запрокидывает голову назад, I и II пальцами зажимает крылья носа, делает вдох и, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего, производит резкий выдох. Затем отстраняется до осуществления больным пассивного выдоха. Объём вдуваемого воздуха - от 500 до 700 мл. Частота дыхания - 12-18 в минуту. Контролем правильности проведения искусственного дыхания является экскурсия грудной клетки - раздувание при вдохе и спадение при выдохе.

При травматических повреждениях нижней челюсти или если челюсти плотно стиснуты, рекомендуют проводить ИВЛ методом изо рта в нос. Для этого, положив руку на лоб пострадавшего, запрокидывают его голову назад, другой рукой захватывают нижнюю челюсть и плотно прижимают её к верхней, закрывая рот. Губами захватывают нос пострадавшего и производят выдох. У новорождённых ИВЛ осуществляют методом изо рта в рот и в нос. Голова ребёнка запрокинута назад. Своим ртом реанимирующий охватывает рот и нос ребёнка и осуществляет вдувание. Дыхательный объём новорождённого составляет 30 мл, частота дыхания - 25-30 в минуту.

ИВЛ описанными методами необходимо осуществлять через марлю или носовой платок, чтобы предупредить инфицирование дыхательных путей оказывающего помощь. Медицинский работник для ИВЛ может использовать S-образную трубку (воздуховод). Трубка изогнута, удерживает корень языка от западения и тем самым предупреждает обтурацию дыхательных путей. Трубку вводят в ротовую полость изогнутым концом вверх, скользя по нижнему краю верхней челюсти. На уровне корня языка её поворачивают вокруг оси на 180?. Манжетка трубки плотно закрывает рот пострадавшего, а его нос зажимают пальцами. Через свободный просвет трубки осуществляют дыхание (см. рис. 25, г).

ИВЛ можно проводить также лицевой маской с мешком Амбу. Зафиксировав голову пострадавшего в запрокинутом положении, на его лицо накладывают маску, закрывая рот и нос. Узкую носовую часть маски придерживают большим пальцем, нижнюю челюсть приподнимают вверх тремя пальцами (III, IV, V). II палец фиксирует нижнюю часть маски. Ритмичным сжатием мешка свободной рукой производят вдох, пассивный выдох осуществляется через особый клапан в атмосферу. К мешку можно подвести кислород.