Кадры из фильма «Александр Невский». Источники: www . arthouse . ru , www . k 1 no . ru

Но особенный толчок пропаганде именно русского патриотизма и русской государственности дала начавшаяся Великая Отечественная война. «Сталин уже после поражений первых дней войны, - продолжают историки, - понял необходимость возрождения именно российского патриотизма. Речь Сталина 3 июля 1941 года была политическим поворотом, объявлением «Отечественной» войны. В еще большей степени этот поворот стал очевидным в речи Сталина на неожиданном параде войск московского гарнизона на Красной площади 7 ноября 1941 года. В годовщину Октябрьской революции Сталин призвал армию вдохновляться “мужественным образом наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова”» ([76] с.483)[355]. А в мае 1945 года, после капитуляции Германии, на приеме в честь командующих войсками Красной армии, Сталин предложил тост за русский народ: «… доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!» ([7] с.74).

С середины 1930-х годов и затем в течение Великой Отечественной войны восстанавливались российские исторические традиции, в первую очередь в армии. Как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, «Вместо “красноармейских” петлиц были введены “белогвардейские” погоны. Командиры стали офицерами, красноармейцы – солдатами. Были восстановлены традиционные российские воинские звания: сержант, лейтенант, капитан, майор, полковник… Были учреждены новые российские ордена: орден Отечественной войны, ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова» ([76] с.483-484). К этой же тенденции – восстановления российских традиций – можно отнести такие шаги, как переименование наркоматов в министерства и легализация Русской православной церкви в сентябре 1943 г. Много священников было освобождено из тюрем и лагерей, была восстановлена служба во множестве церквей.

Вопрос о положении церкви в СССР является одним из самых «больных» вопросов истории советского периода. После Революции на православную церковь и другие религии обрушились страшные гонения. Многие священники были репрессированы, тысячи церквей были снесены или использовались как склады, предприятия или дома культуры. В значительной мере такое отношение к церкви и религии было связано с коммунистической идеологией, которая объявила традиционную религию «опиумом для народа». Старая религия мешала той новой коммунистической «религии», которая усиленно насаждалась. Гонения на церковь продолжались и в 1930-е годы. Именно тогда Л.Каганович снес Храм Христа Спасителя в Москве и пытался снести Храм Василия Блаженного на Красной площади. Помешало личное вмешательство Сталина после телеграммы, посланной ему архитектором Москвы П.Барановским ([75] с.101).

Но, безусловно, были и иные причины, обусловившие такое отношение большевиков к церкви. Большевики и особенно Ленин очень хорошо понимали, что поддерживают народные массы и что они не поддерживают, к чему они равнодушны, а что у них может вызвать негодование и массовый протест. Гонения на церковь во время и после Революции не вызвали столь серьезных протестов, из-за которых Ленин всерьез стал бы задумываться об изменении отношения к церкви, подобно тому как крестьянская война 1921 года и кронштадтский мятеж заставили его изменить политику строительства социализма в деревне и перейти к НЭПу. Конечно, были отдельные выступления против разгрома церквей большевиками, подобно событиям в Шуе 17 марта 1922 г., но это не было массовым движением[356]. С другой стороны, в разгроме церквей участвовала часть тех же народных масс: красноармейцы и местные активисты, - под руководством большевистских руководителей. Как пишет С.Кара-Мурза, «антицерковная кампания 1922 г. не только не встретила реального массового сопротивления, но даже вызвала энтузиазм “на местах”» ([51] с.262). Более того, разгром церквей начали не большевики, а сами крестьяне во время стихийных крестьянских бунтов, охвативших всю страну в 1917 году.

Если сравнить два с виду схожих явления в истории русской православной церкви: гонения и разгром церкви при большевиках и при Софье и Петре I в конце XVII - начале XVIII вв., то сразу бросается в глаза коренное различие между этими явлениями. В то время мы видим массовое мученическое сопротивление со стороны народа, с массовым уходом староверов в Сибирь, на Юг и даже за границу, с массовым самосожжением, когда уже не удавалось уйти от преследования. Выше приводились цифры: только за 7 лет в конце правления Софьи и начале правления Петра I таким мученическим способом покончили с собой около 20 тысяч староверов ([16] 2, с.228). Это примерно 0,2% тогдашнего населения России! И это не считая тех, кто умер за веру в петровских застенках (по оценкам, при Петре было репрессировано около 60 тысяч человек). А за все 23 года сталинских репрессий были расстреляны или умерли в результате репрессий около 0,5% населения СССР - вполне сравнимо с 0,2% сжегших себя за веру всего лишь за 7 лет петровских репрессий. Лишь ничтожное меньшинство из общей массы репрессированных при Сталине пострадало за свою приверженность религии, несмотря на то, что разгром церквей был сопоставим или превышал тот разгром, который был при Петре I.

Из этого вытекает единственно возможный вывод. Религия до реформы Никона и репрессий Софьи и Петра была частью народного самосознания и народной души. Именно православная религия сыграла важнейшую роль в объединении русских земель и в возрождении России в эпоху Московской Руси. Вера в Бога была неотделима от веры в правду, добро и справедливость и была неотъемлемой частью жизни русских людей в ту эпоху. Поэтому покушение на веру для многих людей было непереносимо (все равно как наплевать в душу), отсюда такой протест и такая массовая мученическая смерть.

Прямо противоположную ситуацию мы видим в эпоху Революции. Вера для подавляющего большинства уже давно превратилась в простую формальность. З.Гиппиус писала в своем дневнике в 1919 г.: «народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно… Отрекается, не почесавшись!» ([51] с.262). Когда после февральской революции 1917 г. Временное правительство отменило в армии обязательность религиозных обрядов, то более 90% военнослужащих сразу же перестали им следовать и общаться со священниками.

Более того, сама православная церковь уже давно ассоциировалась народом с грабительской правящей верхушкой, наживающейся на народном горе. Процитирую еще раз А.Блока (чья усадьба была сожжена крестьянами), который описывал, как происходили и против кого были направлены крестьянские восстания еще задолго до того, как к власти пришли большевики:

«Почему дырявят древний собор?

- Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. (выделено мной – Ю.К.)

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?

- Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки?

- Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть» ([7] с.148).

Можно привести и такой факт, свидетельствующий об отношении народа к церкви. Как пишет современный исследователь русских сказок В.Панюшкин, все многочисленные попы и священники в русских народных сказках – «мерзавцы», причем, «без какого бы то ни было исключения» ([13] 4.04.08). А как говорят, сказки – отражение народной души. О каком доверии или уважении народа к церкви в дореволюционной России можно говорить, если столетиями, пока слагались сказки[357], народ воспринимал служителей церкви не иначе как «мерзавцами»?

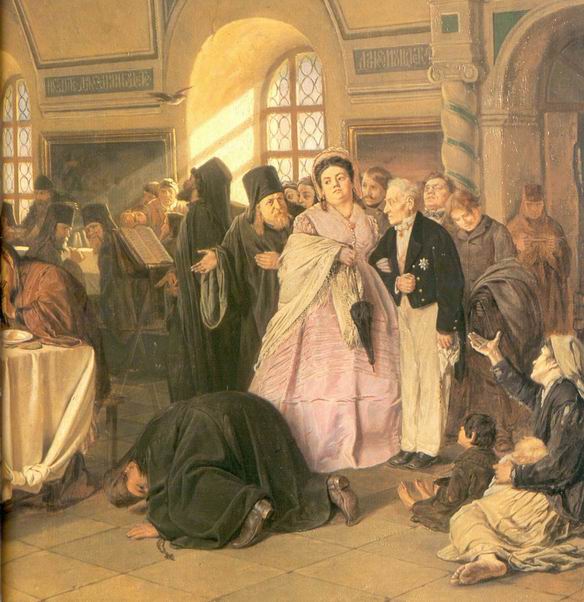

Ряд русских писателей и художников накануне Революции высказывались о коррупции и погоне за материальными благами, которые укоренились в церкви. С резкой критикой церкви выступил выдающийся русский и мировой писатель и мыслитель Лев Толстой. Художник В.Перов на картине «Монастырская трапеза» изобразил безобразную сцену пиршества: стол, заставленный изысканными яствами, батареи пустых бутылок возле стола и лоснящиеся сытые физиономии священнослужителей, по соседству с которыми толпится нищий народ, выпрашивающий милостыню.

Монастырская трапеза - картина В.Перова (левая и правая половины)

Церковь и сама уже давно ассоциировала себя не с народом, а с правящей верхушкой, и во всем действовала с ней заодно против народа. В XVIII-XIX вв. и вплоть до Революции церковь была крупнейшим землевладельцем, ей принадлежало больше земель, чем было у любого крупного помещика, и у нее было больше крепостных крестьян, чем у самого крупного их владельца. Она и сама выступала как заядлый крепостник. Например, как указывает Д.Блюм, хотя в Сибири в целом не было крепостного права (в этом – немалая заслуга Николая I, который ввел соответствующий запрет для помещиков), но оно существовало в сибирских церковных и монастырских угодьях. Всего, согласно приводимой им оценке, число крестьян в церковных и монастырских угодьях Сибири составляло около 14% всех сибирских крестьян, при этом их часть была превращена церковью в крепостных, в то время как все остальное сибирское население оставалось свободным ([156] pp.163-164).

Церковь наряду с помещиками была нередко инициатором черносотенных движений (в чем их, в частности, обвиняли Ленин и другие большевики), причем, иногда в худшем их проявлении. Например, как пишет в своих воспоминаниях В.Войтинский, православный архиепископ Серафим в своей проповеди в Иркутске, произнесенной во время суда по так называемому «делу Бейлиса» в 1913 году, обрушился на евреев и обвинил их в совершении массовых ритуальных убийств православных христиан, а также в других грехах – воровстве, мошенничестве, попытке устроить революцию ([215] p.208). Это несмотря на то, что вина еврея М.Бейлиса в убийстве мальчика так и не была доказана (кто его убил, не ясно), а в ходе судебного процесса дело рассыпалось из-за отсутствия доказательств. И это был не рядовой священник, разжигавший антисемитизм и фактически подталкивавший население к еврейским погромам, а один из церковных иерархов. Другой церковный иерарх, Иоанн Кронштадтский, заявлял в своей проповеди: «Наши враги, вы знаете, кто: евреи…» ([93] с.211).

Как пишет С.Кара-Мурза, «когда Толстой в 1908 г. написал статью “Не могу молчать” - о казни через повешение 20 крестьян, именно церковь взяла на себя неприятную обязанность выступить с бранью. Иоанн Кронштадский даже выступил с совсем уж ненужным посланием: “Господи, возьми с земли хульника твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого”. Зачем? Ведь смысл статьи был именно христианский, и в поддержку ее выступили такие люди как А.Блок и И.Репин» ([51] с.259-260).

И во время Революции и Гражданской войны руководство православной церкви повело себя не как духовный наставник народа, а как некая политическая сила, борющаяся за свои материальные интересы и за свою власть над обществом. Как указывает С.Кара-Мурза, церковь не согласилась с обсуждавшимися большевиками идеями отделения церкви от государства. 15 декабря 1917 г., пишет историк, православный Собор принял документ «О правовом положении Православной церкви», в котором «Православная церковь объявлялась первенствующей в государстве, главой государства и министром просвещения могли быть только лица православной веры, преподавание Закона Божьего в государственных школах для детей православных родителей обязательно и т.д.». Вслед за этим патриарх (глава) Русской православной церкви Тихон 19 января 1918 г. «предал советскую власть анафеме, и большая часть духовенства стала сотрудничать с белыми». Кроме того, указывает историк, патриарх Тихон во время немецкой оккупации Украины в 1918 г. признал выдвинутого немцами П.Скоропадского гетманом Украины и благословил его ([51] с.255-257).

Как пишет Р.Баландин, «конфликт большевиков с Православной церковью начался не по их вине. Церковь не пожелала встать над схваткой противоборствующих сторон, лишь усугубляя междоусобицу. Некоторые монахи убивали коммунистов, а священники призывали к войне с Красной армией. Поэтому развязанная позже антицерковная кампания большевиков (под руководством, напомню, Троцкого) не встретила почти никакого сопротивления ни в Центре, ни на местах» ([7] с.296). Есенин в 1924 г. в поэме «Русь бесприютная» писал о том участии, которое приняли некоторые монахи в Гражданской войне:

И говорят

Забыв о днях опасных:

«Уж как мы их…

Не в пух, а прямо в прах…

Пятнадцать штук я сам зарезал красных,

Да столько ж каждый,

Всякий наш монах».

Из приведенных фактов вытекает следующее: церковь к началу XX века давно уже утратила доверие и уважение значительной части населения, давно уже себя позиционировала как часть ненавистной народу правящей помещичье-дворянской верхушки; во время Революции и Гражданской войны руководство церкви ввязалось в политическую борьбу и встало в оппозицию к новой власти, а часть священнослужителей вступила с ней в вооруженную борьбу. Так чего они ожидали от этой власти? Вышесказанное, конечно, не оправдывает жестоких репрессий в отношении церкви и ее служителей, но показывает, что и сама православная церковь отчасти виновата в том, что с ней случилось во время и после Революции.

Что же касается ситуации после сентября 1943 г., то отношение к церкви нормализовалось и вошло в спокойное цивилизованное русло. «Когда говорят, что в СССР религиозная жизнь была загнана чуть ли не в подполье, - пишет С.Кара-Мурза, - мне это странно слышать – не было такого объективного впечатления… Много у меня было и родных, и знакомых из старшего поколения – верующих. И мне с детства приходилось ходить в церковь, когда кто-то умирал. У соседей были верующие, у них всегда горела лампада, приходил священник». Как полагает историк, тот разлад народа с церковью, который возник до Революции, как раз постепенно исчез в советский период: «Мне кажется, он именно в зрелом, спокойном СССР стал сходить на нет, как и многие другие разлады… Я, например, думаю, что этому очень способствовал тот факт, что Церковь была действительно освобождена от государственно-политических функций. Сейчас ее снова стали этими функциями нагружать, и те священнослужители, которые этим особенно увлекаются, сразу от части верующих отдаляются» ([51] с.272).

Еще одним «больным» вопросом советской истории является выселение национальных меньшинств при Сталине. Как указывают Р.Медведев и Ж.Медведев, выселению на восток со своих мест проживания в годы Великой Отечественной войны подверглись поволжские немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, курды, кемшилы, всего – более 2,5 миллионов человек. Причем, в некоторых случаях, утверждают историки, это выселение не было прямо связано с угрозой оккупации данных территорий немцами ([76] с.485).

Полагаю, вряд ли уместно делать вывод, связано то или иное выселение с угрозой немецкой оккупации или нет. Война еще продолжалась и в 1943-1944 гг., когда выселяли большинство этих национальностей, и куда она повернет, никто не мог точно знать. Могли быть еще и отступления Красной армии, и прорывы немцев на новых направлениях. Кроме того, суровым мерам и репрессиям и до войны, и во время войны подвергалось огромное число людей независимо от национальности. И основным мотивом при этом была задача сохранения страны и государства. Поэтому эти факты не дают основания говорить о дискриминации национальных меньшинств при Сталине. Ряд представителей указанных национальных меньшинств (а у чеченцев – вообще большинство мужчин) перешли на сторону немцев или действовали в их интересах во время войны, и Сталин решил во избежание подобных случаев выселить всех на восток ([51] с.498). Что же касается условий самого выселения, то, как пишет, например, Р.Баландин, численность чеченцев и ингушей за годы войны выросла, что опровергает предположение о том, что Сталин собирался устроить их геноцид. В то же время численность всего населения страны уменьшилась за годы войны почти на 20%, а численность некоторых национальностей, например, белорусов, которых никуда не выселяли, уменьшилась почти втрое (!) в результате фашистского геноцида. «Кто же пострадал?» – спрашивает историк ([7] с.207).

Что касается в целом вопроса о национальных меньшинствах, то вряд ли можно всерьез говорить об их дискриминации при Сталине. В Советском Союзе издавались книги и учебники на 110 языках населявших его народов, некоторые из этих народов ранее вообще не имели своей письменности и получили ее лишь благодаря советской власти. Согласно данным, приводимым С.Кара-Мурзой, в Таджикистане до середины 1920-х годов школы посещало менее 1% детей, а в течение 1920-1930-х годов там произошел резкий рост числа школьников, и неграмотность среди населения была сведена к минимуму; помимо множества школ были также открыты вузы и театры, которых ранее в Таджикистане совсем не было ([51] с.285). Практически для всех народов СССР, даже самых мелких, были созданы территориальные автономии – автономные республики, области или округа. Большинство исследователей признавали ранее и признают сегодня такой подход к решению национального вопроса оптимальным. Дело в том, что, как показывает тысячелетняя история коррупции, представители малых народов, оказываясь среди большой нации, часто формируют коррумпированные группы и используются олигархией (местными магнатами, торговой мафией, бандитами) как свои помощники. Это и является самой частой причиной межнациональных конфликтов. Совсем иное дело, когда малые народы получают возможность сформировать национальную автономию, со своими органами власти и с развитием собственной экономики. Тогда они не отрываются от своей национальной почвы и могут жить и развиваться гармонично.

Безусловно, сталинский период вошел в историю не только как эпоха строительства: промышленности, военной мощи, государства, советской нации, советской науки, не только как эпоха победы в величайшей из войн мировой истории, но и как эпоха необычайного творческого и культурного подъема народов Советского Союза. Прежние «низшие сословия», которые при «старом порядке» были поражены в правах, в основной массе неграмотные и забитые и даже не мечтавшие о какой-то иной доле для своих детей, превращались в грамотных и свободных людей, с оптимизмом смотрящих в будущее. Это тоже является одним из важных достижений советской эпохи. Революция открыла возможности для миллионов способных выходцев из низов достичь то, о чем ранее они даже и не мечтали – получить высшее или среднее техническое образование, обзавестись ценной профессией и интересной работой. Грамотность населения СССР накануне войны достигла 90%, популярность и читаемость книг в стране достигли небывалого уровня, несравнимо более высокого, чем в других странах. К концу 1930-х годов Советский Союз вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов [3]. Гости из-за рубежа отмечали царившую в стране атмосферу приподнятости, веры людей в свое государство и правительство и их убежденность в том, что они вершат великие дела. Вся страна пела жизнеутверждающие песни, смотрела оптимистические фильмы.

Приведу на этот счет несколько высказываний современников. Вот что писал позднее бывший советский чиновник И.Бенедиктов: «Что бы ни говорили о том времени, его атмосферу, его настрой определяли не страх, репрессии и террор, а мощная волна революционного энтузиазма народных масс, впервые за много веков почувствовавших себя хозяевами жизни, искренне гордившихся своей страной, своей партией, глубоко веривших своим руководителям» ([6] с.266). Известный американский писатель Теодор Драйзер писал в 1944 г.: «Ленин и Сталин установили новые понятия социальной справедливости, и не только социальной справедливости, но свободы, включающей в себя образование, средства существования, право каждой личности жить в мире и развиваться» ([43] с.526). Как писал известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер, неоднократно приезжавший из Западной Европы в СССР в 1930-е годы, «Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко» ([6] с.326).

Все эти факты и мнения современников противоречат тем высказываниям критиков Сталина, которые утверждают, что он был кровавым деспотом, залившим страну морями крови и превратившим ее население в «нацию рабов». Вот как эти утверждения комментирует Р.Баландин: «в СССР произошел небывалый в истории подъем народного самосознания, культуры, образования. Это выразилось в необычайных успехах в науке, технике, литературе, искусстве, индустриализации страны, в великой Победе над фашистской Германией и ее союзниками. Без самоотверженности советского народа в труде и сражениях ничего подобного не произошло бы ни при каких условиях. Жалкие рабы на такое не способны. Понять это нетрудно: была бы совесть чиста и ум не замутнен многолетним воздействием СМРАП (средств массовой рекламы, агитации и пропаганды)» ([7] с.62).

К этому можно добавить лишь следующее. Рабы действительно были в России до Революции, о чем уже говорилось. Не зря Россию еще русские классики называли «страной рабов», а слово «рабы» столь часто употреблялось в эпоху Революции. После того как рабство екатерининской эпохи и крепостное право исчезли, подавляющая часть населения страны накануне Революции находилась в сословно-экономическом рабстве. Низшие сословия, составлявшие более 90% населения, не только были вынуждены ежедневно пресмыкаться перед высшими сословиями и подвергаться со стороны последних унизительным наказаниям, не только были лишены возможности повышения своего социального статуса (получения высшего образования, карьерного роста и т.д.), но еще и должны были нести совершенно непропорциональное и несправедливое бремя налогов, платежей, повинностей и т.д. по сравнению с высшими сословиями (см. главы XVI-XVIII). Это порождало ненависть сословия «рабов» к сословию «господ», и кроме того, множество других комплексов: собственной неполноценности, зависти к чужому богатству и успеху и т.д. Революция отменила сословное неравенство и фактически ликвидировала также имущественное неравенство. Но рабскую психологию не очень просто изменить, обычно для этого требуется смена не менее 1-2 поколений. Согласно Библии Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока они не забыли рабство, в котором жили в Египте. Можно сказать, что в истории России тоже был свой Моисей – Сталин, который пусть не 40, а 30 лет водил свой народ от одного испытания к другому. И хотя испытания были величайшие, а Сталин был жестоким правителем, но народ постепенно забывал, что такое рабство, а новое поколение ни о чем таком уже и не помнило, оно вырастало свободным. И прежняя ненависть между социальными слоями, а также в значительной мере прежние комплексы, уходили в прошлое.

Поэтому утверждения о том, что Сталин «воспитывал нацию рабов» переворачивают все с ног на голову. Большевикам и Сталину действительно пришлось править народом, который ранее в своей массе пребывал в рабстве. Но это было наследство, оставшееся от прежней власти. И хотя это наследство во многом обусловило те эксцессы и суровые меры, которые были в течение трех десятилетий после Революции, но как раз благодаря советской власти оно было изжито. Тот народ, который мы видим в СССР в дальнейшем, имеет мало общего с тем народом, который был в России в эпоху Революции. Не зря В.Вернадский, сравнивая Первую мировую войну и Великую Отечественную войну, писал: «Народ как бы переродился». Полагаю, то же самое можно сказать не только о войне, но и о последовавшем мирном времени. Народ действительно переродился: исчезли его разделение на «две нации», сословная ненависть, беспросветная нищета и невежество основной массы населения, неизмеримо вырос образовательный уровень, страна из отсталой аграрной превратилась в передовую индустриальную державу – а это вывело нацию на принципиально иной уровень развития.

В этом отношении можно привести следующий пример. Многие историки сравнивают 1990-е годы с событиями, предшествовавшими октябрю 1917 года и Гражданской войне – такой же развал страны (Советского Союза), хаос, такое же бездарное правительство, не желающее и не умеющее что-либо делать в интересах народа. Но в 1917-1920 гг. все это привело к Гражданской войне, а в 1990-е годы не было ничего подобного. Хотя и поводы были: ГКЧП в 1991 г., расстрел Белого дома Ельциным в 1993 г., гиперинфляция, обнищание народа, страшная коррупция, множество искусственно созданных межнациональных проблем, чеченская война, - но ни о какой гражданской войне не было и речи, даже в расстреле парламента президентом в 1993 г. толпы народа участвовали лишь в качестве зрителей. А все дело в том, что для действительной гражданской войны, такой, какая была в 1918-1920 гг., нужны ненависть и вражда между отдельными слоями общества, накопленные за много лет и усиленные всевозможными комплексами, что является результатом угнетения одних слоев населения и паразитирования других. Как писал известный русский социолог П.Сорокин, к гражданской войне побуждает не рациональный интерес, а ненависть – категория духовная ([51] с.244). В СССР, где не было ни нации «рабов», ни нации «господ», такой ненависти неоткуда было возникнуть, в отличие от дореволюционной России.

21.6. Насаждение коммунистической идеологии

И все же необходимо еще раз вернуться к той роковой ошибке Сталина в управлении страной, о которой уже говорилось. Речь идет о насаждении коммунистической идеологии. Хотя Сталин и был поборником идеи российской государственности и русской национальной идеи, но он был одновременно и создателем догматической коммунистической идеологии, которая усиленно внедрялась и «вдалбливалась» в сознание людей.

Как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, «На протяжении 1931 и 1932 годов Сталин взял под свой личный контроль ситуацию и дискуссии в марксистской философии, в политэкономии, а потом и во всех почти гуманитарных науках. Советская историческая наука и в 1920-е годы не была образцом объективности и свободы творчества. Однако в начале 1930-х годов здесь начал проводиться жестко направляемый сверху процесс самой грубой фальсификации… История становилась частью идеологии, а идеология, которая официально именовалась теперь “марксизмом-ленинизмом”, начинала превращаться в светскую форму религиозного сознания…» ([76] с.166). Если ранее, указывают историки, работы самого Сталина не казались современникам чем-то особенно выдающимся, то теперь он фактически сам начал творить новую идеологию и претендовал на то, чтобы его считали одним из ее создателей: «Именно в эти годы появилась формула “учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина”, а также формула “Сталин – это Ленин сегодня”. Сталин был провозглашен новым классиком марксизма-ленинизма, главным по влиянию и авторитету…» ([76] с.165-166).

Сталин переписал заново историю коммунистической партии, внеся в нее значительное число искажений. Написанный им «Краткий курс истории ВКП(б)» содержал целый ряд мифов, причем, далеко не все из них пошли на пользу коммунистической партии и Ленину[358]. Но независимо от того, в чью пользу были те или иные искажения, вопиющим был сам факт грубейших фальсификаций истории – и это после того, как русская историческая наука в конце XIX – начале XX вв. достигли небывалой ранее объективности и правдивости изложения.

Наряду с грубым вмешательством в историческую науку, Сталин установил диктат также во всех других общественных науках. Причем, он использовал для этого самые различные методы. Выше уже говорилось о репрессиях, которым были подвергнуты многие, как правило, наиболее талантливые, представители исторической, экономической и других общественных наук. Применялось и регулярное вмешательство в их работу. Как пишут Р.Медведев и Ж.Медведев, «Вмешательство Сталина в работу философов, историков и экономистов происходило в начале и в середине 1930-х годов, как правило, не путем открытых выступлений в печати или на съездах и конференциях ВКП(б). Сталин предпочитал косвенные методы влияния – через аппарат ЦК, через своих секретарей и помощников, при посредстве писем и телефонных звонков. Иногда он вызывал для личной беседы или на заседание Политбюро директоров или партийных руководителей тех или иных научных институтов, редакторов газет и журналов... Цензурный контроль за всей печатью и особенно за политической литературой был ужесточен, началось изъятие из библиотек и уничтожение миллионов книг» ([76] с.167-168). В целом все эти меры, указывают историки, «привели к заметному ужесточению режима в стране и в партии, а также к регрессу во всех гуманитарных науках, включая и все отрасли исторического знания» ([76] с.166).

Стоит задуматься – для чего понадобилось Сталину с таким упорством и невзирая на многочисленные жертвы создавать и насаждать новую идеологию? Возможно, он просто сам верил в коммунистические идеи и решил превратить их в догмы и правила, обязательные для всего населения? Но Сталин был, прежде всего, политиком, и редко руководствовался своими прихотями, тем более, когда предпринимал столь серьезные шаги, от которых не отступал до самой смерти. Очевидно, эти шаги были вызваны политической необходимостью.

Можно указать на две важные потребности, которые действительно существовали в политико-идеологической области, и которые, судя по всему, Сталин пытался удовлетворить посредством создания новой идеологии. Первая потребность состояла в необходимости иметь центральную государственную идею или, как еще нередко говорят, национальную идею. Эта потребность не является чем-то надуманным. Например, не так давно в одной из своих книг откровенный враг России З.Бжезинский не без злорадства писал, что у современной России нет своей национальной («самобытной») идеи, а без этого Россия не сможет снова стать мировой державой ([94] с.318). В эпоху становления Московской Руси такой национальной идеей явились объединение Русских земель и православие – самая правильная (как тогда искренне полагали) вера в Бога, она же вера в правду, добро и справедливость. Трудно сказать, была ли национальная идея в дореволюционной России – возможно, в какой-то мере ее роль выполняли вера в царя и в некую особую избранность России, которую разделяла какая-то часть населения.

Но СССР был, по крайней мере, по конституции, объединением самостоятельных национальных государств. Поэтому русская национальная идея не очень подходила в качестве центральной государственной идеи, несмотря на то, что ее также пытались развивать. По-видимому, в какой-то момент Сталин решил, что такую роль может сыграть коммунистическая идея – идея построения нового общества, где будет не только достигнута цель благоденствия народа, но и реализована вековая мечта о царстве правды и справедливости. Не случайно резкий поворот в сторону насаждения коммунистической идеологии совпал с началом индустриализации и строительством социализма в деревне. Сталин посчитал, что вера в «коммунизм – светлое будущее человечества», насаждаемая среди населения, станет той центральной идеей, которая поможет решить стоящие перед страной проблемы и станет основой развития советского государства.

Можно указать и на вторую потребность, которую Сталин пытался решить с помощью коммунистической идеологии. Как мы видели, он уже в середине 1920-х годов был убежден, что Запад хочет уничтожить Россию и ее население. Возможно, он вынес это убеждение из Гражданской войны, активным участником которой он был и имел возможность видеть, какие вредительские и разрушительные действия предпринимают Антанта и другие иностранные государства на российской территории. И чем дальше, тем больше это его убеждение укреплялось в связи с событиями, происходившими в Германии. Но его попытки донести эту мысль до населения не всегда находили понимание. Даже значительная часть коммунистической партии и ее руководства не верила в возможность скорой войны с Западом и не понимала необходимость жертвовать текущим достатком и нынешним благосостоянием населения ради строительства тяжелой и военной промышленности. В значительной мере те разногласия, которые возникли у Сталина и его сторонников со всеми «правыми уклонистами» (группой Зиновьева – Каменева, группой Бухарина и другими), имели причиной именно расхождение по этому ключевому вопросу.

Сталину удалось убедить большинство руководства партии в правильности своей точки зрения и неправильности взглядов «правых уклонистов». Но традиционных аргументов для обоснования своей позиции у него, судя по всему, недоставало. Проще всего было использовать в этих целях коммунистическую идеологию. Ее и раньше использовали, но в ней не было никакой стройности и единообразия, а был широкий разброс мыслей и мнений. Сталин же из этого потока сделал догматическое псевдонаучное учение. Населению начали внушать, что «капиталистический строй» - враг «социалистического строя», что «мировая буржуазия» - враг советских людей, которые уничтожили у себя буржуазию, что капитализм не может жить мирно рядом с социализмом, у них между собой обязательно возникает антагонизм, что он прекратится лишь с полной победой социализма во всем мире и т.д. Отныне это псевдоучение стало обязательным для всех, и никаких особых мнений, дискуссий и прочих вольностей более не допускалось. За это теперь можно было сразу и без долгих разбирательств попасть в «места, не столь отдаленные».

Трудно сказать, в какой степени Сталин, начиная описанную выше идеологическую кампанию в конце 1920-х - начале 1930-х годов, сам верил во все эти идеи. Наверное, мы этого никогда не узнаем. Но есть известный феномен – пропаганда любых идей воздействует, прежде всего, на самих авторов и активных участников пропаганды. Поэтому со временем Сталин, скорее всего, уверовал во все эти идеи.

Сталинская идеология базировалась на марксизме, а он, как уже говорилось, почти во всех своих основных положениях являлся ложной, антинаучной теорией, не соответствовавшей историческим фактам. Поэтому даже если Ленин и Сталин и внесли какие-то улучшения в эту теорию, они не могли ничего принципиально изменить, в своей основе она все равно оставалась неверной. Насаждение этой идеологии в дальнейшем имело самые плачевные результаты. Оно на полстолетия затормозило развитие общественных наук, насадило среди населения обязательную «религию», ввело «инквизицию» для выявления отступников (подобно тому, что происходило в средневековье) и на полстолетия прекратило любые дискуссии и поиск дальнейших путей развития страны. Как пишет С.Кара-Мурза, Сталин «отдал народ на заклание ради марксизма, который стал… закрытой диалектикой, катехизисом» ([51] с.435). Без сомнения, все это - огромная ошибка, совершенная Сталиным, хотя вина лежит не только на нем, но и на его преемниках, продолжавших прежнюю линию в области идеологии. Государство нельзя строить на лжи и обмане. Начав переписывать историю и диктовать экономистам и социологам надуманные «законы социализма», Сталин внес ложь и обман не только в общественные науки, но и во все представления общества о себе самом и об окружающем мире. Конечно, и на Западе насаждается сегодня, и насаждалась в другие исторические периоды ложная идеология, идеология полуправды. Сталин решил бороться с западной идеологией полуправды при помощи другой столь же наполовину лживой идеологии, основанной на подтасовках исторических фактов и законов общественного развития, что было огромной ошибкой.

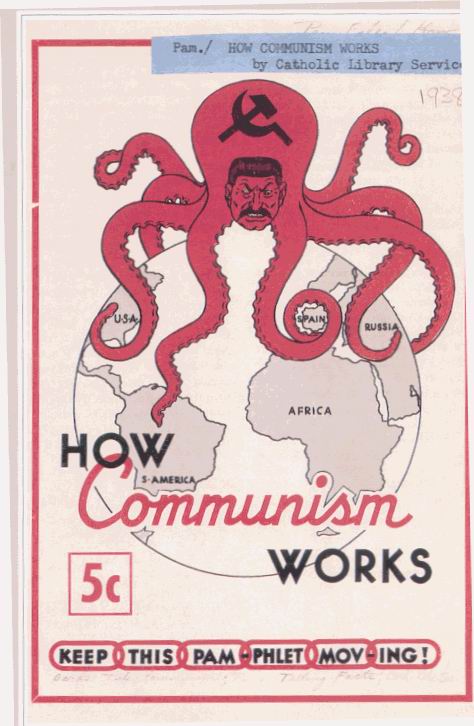

Тем не менее, коммунистическая идеология, хотя и неверно, но пыталась дать ответ на два ключевые вопроса, которые и сегодня очень актуальны для современной России: почему Запад упорно хочет уничтожить Россию и как сделать жизнь в России лучше и справедливее. Интересно в этой связи отметить то, с какой яростью обрушивался Запад ранее, и обрушивается сегодня, на коммунистическую идеологию, хотя, казалось бы, это чисто внутренняя проблема тех стран, которые жили в условиях ее господства. Главный вред, нанесенный этой идеологией, заключается в том, что она на многие десятилетия затормозила развитие стран, ее исповедовавших, и заставила их идти по ложному пути. Что же касается утверждений о том, что коммунистическая идеология виновата в гибели огромного числа людей, то они неверны. Жертвы были, но они не огромны – к примеру, жертвы, понесенные народами СССР от насаждения коммунистической идеологии, значительно меньше, чем последствия лишь двух американских агрессий: во Вьетнаме и в Ираке, - для народов этих стран[359]. Тем не менее, Запад продолжает предпринимать беспрецедентные шаги против этой идеологии: 25 января 2006 г. ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением коммунизма, в Восточной Европе подвергаются гонениям бывшие члены коммунистических партий и лица, сотрудничавшие с «коммунистическими режимами», в США поставлен памятник жертвам коммунизма. С тем же успехом можно в России поставить, к примеру, памятник жертвам американских агрессий во Вьетнаме и Ираке или памятник индейцам, погибшим во время их массового уничтожения в США в XVIII-XIX вв. Возникает вопрос – откуда на Западе такое отношение к коммунистической идеологии? Причем, речь идет об отношении именно со стороны правящих кругов, так как основная масса населения Запада и ранее, и теперь к этой идеологии была абсолютно равнодушна.

Ответ лежит на поверхности – это была первая идеология, которая попыталась понять и объяснить причины агрессивности самой правящей верхушки Запада и, в частности, дать ответ на вопрос – почему она хочет уничтожить Россию. За это она и возненавидела эту идеологию, даже несмотря на то, что та давала неверный или не совсем верный ответ на этот вопрос. Но потребность в том, чтобы найти правильный ответ, сегодня существует не меньшая, чем в 1930-е годы.

Разоблачим антисоветские замыслы капиталистов и церковников - плакат Д.Моора 1932 г. ( www . davno . ru )

Данный плакат может служить еще одним примером несоответствия рисунка, отображавшего реальную политическую ситуацию в мире, и текста, выдержанного в соответствии с коммунистической идеологией. Верхушка католической церкви в Ватикане, наряду с западными магнатами и политиками, действительно поддерживала Гитлера и подталкивала его к «крестовому походу» на Восток (то есть на СССР), но при чем здесь остальные «капиталисты и церковники»?

21.7. Преднамеренное очернение Сталина. Необходимость переосмысления роли Сталина и его эпохи в истории России

В последние десятилетия вышло огромное число книг о Сталине и его времени. Подавляющее большинство пишущих о нем делится на две группы – на хулителей Сталина и на его поклонников. К первым относятся, например, Ф.Бурлацкий, Д.Волкогонов, Р.Медведев, А.Мерцалов, Э.Радзинский, А.Солженицын, и другие. Число авторов-поклонников Сталина также велико – Р.Баландин, В.Бушин, В.Дорофеев, Ю.Емельянов, С.Кара-Мурза и т.д. Мнение населения о Сталине разделилось так же полярно, как и мнение пишущих о нем авторов. Например, в ходе опроса, проведенного в начале 2003 года, 47% участвовавших в нем россиян считали роль Сталина в истории страны в целом положительной, а 43% - считали ее негативной. Примерно такие же результаты дали и другие опросы населения ([43] с.458-459).

К сожалению, с началом эры «гласности» в середине 1980-х годов начались фальсификации фактов, связанных со Сталиным и его деятельностью, а также очернение образа Сталина, к которому прибегали и прибегают многие его хулители. За сравнительно короткий период на Сталина вылили столько лжи и грязи, что, как отмечает А.Шубин, «в начале 90-х он был чем-то вроде земного воплощения Сатаны» ([152] с.337). Например, распространялась выдумка о том, что Сталин был параноиком, и что якобы такой диагноз ему поставил академик Бехтерев. Причем, не просто распространялась выдумка, а было оказано в этих целях давление на внучку Бехтерева. Во что пишет по этому поводу Ю.Емельянов:

«В беседе с профессором Ричардом Косолаповым Виктор Кожемяко напоминал: “Вы же помните, например, «убойный» тезис, получивший хождение во время «перестройки»: якобы выдающийся ученый Бехтерев вынес в 20-е годы медицинский диагноз Сталину – паранойя, за что был отравлен. Ссылались при этом не на кого-нибудь, а на внучку самого Бехтерева. Теперь она, тоже академик и выдающийся специалист в области человеческого мозга, признается со страниц газеты: не было никакого такого диагноза! «Это была тенденция объявить Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе бы мы знали, - говорит Наталия Петровна Бехтерева. – А кому-то понадобилась эта версия. На меня начали давить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг»”. Как подчеркивал позже В.С.Кожемяко, опровержение Н.П.Бехтеревой было опубликовано в газете «Аргументы и факты» (1995, № 3)» ([43] с.412).

Некоторые авторы обвиняют Сталина в том, в чем его в принципе невозможно обвинить, что противоречит общепризнанным историческим фактам. Например, М.Солонин пишет: «То, как сталинский режим развязал мировую войну, как он бросил в эту войну советский народ, является, возможно, самым кровавым из его преступлений» ([118] с.13). Комментарии, как говорится, излишни. Хорошо известно, что Вторую мировую войну развязал не сталинский, а гитлеровский режим, и что советский народ никто в войну не бросал, он был вынужден защищаться, иначе его бы просто уничтожили. Но именно эту истину сегодня пытаются перевернуть с ног на голову, обвинив Сталина, а с ним и Россию, в развязывании Второй мировой войны.

Искажениям подвергаются самые разные факты, связанные с деятельностью Сталина – число репрессированных и умерших от голода 1932-1933 гг., число погибших на фронте в Великую Отечественную войну, поведение Сталина в те или иные исторические моменты. Так, в свое время Н.Хрущев обвинил Сталина в уходе от дел после нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. И хотя это обвинение было давно опровергнуто на основе тщательного изучения материалов, но многие историки продолжают об этом писать как о само собой разумеющемся. Они придумали Сталину применительно к этому периоду даже специальное прозвище - «кремлевский сиделец». Между тем, как пишет Ю.Емельянов, исследование архивных документов, в частности, «Тетради записей лиц, принятых И.В.Сталиным», «не оставило камня на камне от утверждений того, что Сталин в первые дни войны бросил руководство страной» ([43] с.418).

Самым популярным направлением фальсификаций было и остается многократное завышение числа репрессированных при Сталине. Например американские историки-советологи С.Коэн и Р.Конквест в 5 раз преувеличили число заключенных в СССР на конец 1939 г., назвав цифру в 9 миллионов человек. В действительности общее число заключенных на январь 1940 г. было 1 850 258 человек (включая уголовников) – примерно столько же, сколько их было, например, в России в 1990-е годы[360]. Рой Медведев в 1988 году многократно завысил число репрессированных: по его утверждению, только в 1937-1938 гг. их число составило 5-7 миллионов, в действительности число политических заключенных (осужденных за контрреволюционные преступления) выросло в течение 1937-1938 гг. лишь на 250 тысяч человек ([51] с.416). И уж совсем фантастические цифры назвала в 1990 году член Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС и Комиссии по расследованию убийства С.М.Кирова и политических судебных процессов 30-х годов О.Шатуновская. По ее утверждению, с 1 января 1935 г. по 22 июня 1941 г. было арестовано почти 20 миллионов «врагов народа», из которых 7 миллионов были расстреляны, а большинство остальных погибли в тюрьмах. Эти цифры, указывает С.Кара-Мурза, в 10 и более раз превышают то, что было на самом деле ([51] с.416). Впрочем, Р.Конквест в своей книге «Великий террор» превзошел всех остальных фальсификаторов, заявив о 20-30 миллионах человек, которые были расстреляны или погибли в лагерях в годы правления Сталина ([43] с.240). В действительности это число было в 20-30 раз меньшим. Самое печальное, что эти неверные, многократно завышенные оценки теперь кочуют из одной книги в другую со ссылками на более ранних авторов, создавая у читателей превратное и фантасмагорическое представление о том, что происходило в 1930-е годы.

Выдвигаются всевозможные выдумки и гипотезы, противоречащие имеющимся фактам: о том, что Сталин планировал развязать третью мировую войну, о том, что он собирался первым напасть на Гитлера (но тот его опередил) и другие, - которые тиражируются, и по мере их все более частого упоминания уже начинают рассматриваться их сторонниками как наиболее вероятное развитие событий. Вот что пишет Ю.Емельянов об одном из выступлений Э.Радзинского в телевизионном моноспектакле в марте 2006 года: «…Раздинский повторял известную… байку о том, что перед своей смертью Сталин готовил третью мировую войну. При этом он ссылался на никому не известную речь Сталина, которую он якобы произнес на никому не известном совещании зарубежных компартий. Радзинский уверял, будто Сталин сказал, что у социалистического лагеря есть временные преимущества, которыми следует немедленно воспользоваться… Одновременно Радзинский запугивал собравшихся тем, что призрак Сталина все еще бродит по стране, а Россия, скорее всего, обречена на новые беды, поскольку не прислушивается к его предупреждениям об угрозе возрождения сталинизма» ([43] с.458-469). Выступление Радзинского, по мнению Ю.Емельянова, имело не только исторический, но и политический аспект: приписав Сталину намерения развязать третью мировую войну, Радзинский, «явно в угоду Западу», «снял с правительств Великобритании и США ответственность за развязывание “холодной войны”» ([43] с.458-468).

Б.Илизаров выступил с предположением (также не имея никаких доказательств), что Сталин был педофилом: «Убежден, что… и Авель [Енукидзе] и Коба [Сталин] в свое время по мужски сошлись на любви к юным, скорее даже – чересчур юным особам». Комментируя эти предположения, А.Шубин пишет: «”Без сомнения”, “убежден”, “нетрудно поверить”. А где доказательства? Есть некая ирония судьбы в том, что нынешние исследователи грязного белья Сталина основывают свои выводы не на доказательствах, а на внутреннем “убеждении” и “вере”, лишенной сомнений, как в свое время некоторые сталинские следователи» ([152] с.373).

Очень часто негативный имидж Сталина создается не при помощи фактов и даже не при помощи их искажения, а посредством брошенных вскользь утверждений, непонятно на чем основанных. Вот, например, что пишет Р.Медведев в своей книге «Ближний круг Сталина. Соратники вождя»: «Сталину нравилась не только неутомимая и лояльная деятельность Молотова, но и то, что тот был человеком маленького роста. Крупные, высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябого диктатора». При этом историк не приводит каких-либо фактов, подтверждающих подобный вывод. Можно подумать, он научился читать мысли Сталина и знает, что его раздражало, а что - нет. Комментируя это высказывание, Р.Баландин замечает, что ни Сталин, ни Молотов не были маленького роста: в первом было 170 см, во втором не менее 175 см роста. Что касается окружения Сталина, то там были, например, такие великаны как маршал Рокоссовский, да и Громыко был высокого роста ([6] с.51-52).

Намного более резкую характеристику Сталину, также непонятно на чем основанную, дает Б.Илизаров: «Гнусное существо. Был хром и болезнен. Левая рука не разгибалась и сохла. Часто простужался – значит, был потлив. Его империя (моя родина): кровь, вонь, марши, миллионы лопат, штыков, поток речей и океаны трупов». Комментируя это высказывание, А.Шубин замечает: «Увы, это резюме лучше характеризует самого Б.С.Илизарова, чем Сталина и его эпоху» ([152] с.340).

Еще один пример связан с уже упоминавшимся моноспектаклем Э.Радзинского. «Под мрачную музыку, сопровождавшую его моноспектакль, - пишет Ю.Емельянов, - Радзинский говорил о том, что памятник Сталина на Волго-Донском канале был окружен трупами птиц, которых убивали электротоком, чтобы они не садились на памятник. А в летнее время на берегах Цимлянского водохранилища, уверял Радзинский, появлялись кости и черепа строителей канала. Бронзовая фигура Сталина в окружении птичьих и человеческих трупов представлялась столь же жуткой, как гора черепов на картине Верещагина «Апофеоз войны». Не случайно режиссер передачи тут же показал женщину в зале, которой, по всем признакам, стало плохо» ([43] с.468).

Описанное выше очень напоминает те примитивные приемы, к которым когда-то две тысячи лет назад прибегала римская знать для очернения неугодных ей императоров. Например, римский сенатор Дион Кассий в своем псевдоисторическом труде, описывая деятельность того или иного императора, обязательно перечислял все дурные приметы, связанные с ним и с его правлением. А в отношении императоров, наиболее нелюбимых римской знатью, поток его выдумок был прямо-таки неистощим: там были то солнечное затмение, происходившее не когда-нибудь, а именно в день рождения императора, то на небе появлялось не одно, а сразу два солнца (!), то прилетали огромные стаи жутких птиц, которые начинали кружиться над крышей римского сената перед появлением императора, то небесные молнии били прямо в дорогу, по которой ступала нога ненавистного «тирана», разверзая перед ним землю, и т.д. (см.: [65] глава XVIII).

Как видим, многое из того, о чем пишут или говорят хулители Сталина, объясняется вовсе не попытками установить историческую правду, а наоборот – попыткой насадить искаженный взгляд на нашу историю. И для этого сегодня используются уже не столько факты (которые давно все использованы), и не столько фальсификации фактов (которые можно легко опровергнуть), сколько всевозможные фантастические выдумки и современные политтехнологии – а также, как видим, очень древние политтехнологии, основанные на внедрение в подсознание ужаса и отвращения. Как пишет Р.Баландин, «Важное правило пропаганды, создающей так называемое общественное мнение: наилучший эффект дают не логичные доводы, не прямое убеждение “в лоб”, не громогласные призывы, а постоянные упоминания вскользь, как бы между прочим. Эту закономерность следует иметь в виду, когда комментаторы, журналисты, политики как бы мимоходом вставляют определенные реплики… о чудовищном Октябрьском перевороте; о большевиках, погубивших благостную царскую Россию; о злодее Сталине… об ужаснейших репрессиях 1937 года; о победе в Великой Отечественной войне за счет неисчислимых наших потерь… Все это приемы активной психологической обработки в первую очередь интеллектуалов, а вслед за ними и широких масс населения, особенно женщин и молодежи, внедрения в их сознание мысли, а в подсознание установки, вызывающих отвращение к большевикам, СССР, Сталину…» ([6] с.23-24). Можно привести множество примеров такой «психологической обработки» применительно к Сталину – частое употребление слов типа «кровавый», «тиран», «деспот», «тщедушный и рябой», «кремлевский сиделец», «душегуб» и т.д.; множество фантастических гипотез о Сталине (некоторые выше упоминались); частое использование образа Сталина в различных фильмах и телепередачах (в том числе юмористических) в одном и том же контексте - в связи с убийствами, кровью и т.д.

Нечто подобное происходит и в отношении Ленина. Весь набор фактов, которые могли бы бросить на него тень, на сегодняшний день исчерпан, поэтому очень часто и на телевидении, и в книгах встречаются не какие-то новые факты, а недобросовестное цитирование и упоминание всуе. Например, очень часто можно услышать упоминание о том, что Ленин был немецким шпионом, хотя нет никаких фактов, которые бы это доказывали, а есть, наоборот, множество фактов, которые это опровергают (см. п.20.3). Во время политико-исторического телевизионного шоу «Имя России» в 2008 г. известный политик Д.Рогозин, обличая Ленина, цитировал русофобские высказывания Карла Маркса, почему-то полагая, что в таком цитировании есть какой-то смысл. Интересно, как бы он отнесся к тому, чтобы его самого критиковали, цитируя высказывания другого политика, к примеру, Жириновского или Лимонова? Маркс был наемником Уркварда и западных империалистических кругов, боровшихся против России (см. п.15.4), а Ленин и Сталин в Гражданскую войну и после нее предпринимали гигантские усилия для того, чтобы изгнать иностранные армии и всех многочисленных иностранных наемников с территории России, из самой коммунистической партии и из правительства страны. Поэтому русофобские статьи Маркса не имеют к Ленину (равно как и к Сталину) никакого отношения[361].

Нередко Ленина пытаются обвинить в «кровожадности». В.Солоухин в своей книге «При свете дня» утверждал, что по личным распоряжениям и приказам Ленина было уничтожено несколько десятков миллионов россиян. Сегодня доказано, что таковых было лишь несколько сотен или тысяч человек – намного меньше, чем можно было ожидать с учетом реалий Гражданской войны. Имеется ряд примеров, когда Ленин осаждал своих ретивых товарищей в стремлении устроить расправу над «классовыми врагами». «Вообще нетрудно доказать, - делает вывод В.Кожинов, - что Ленин как человек, стоявший во главе всего, вел себя “умереннее” многих деятелей того времени и не раз стремился занять “центристскую” позицию, хотя Владимир Солоухин голословно утверждает обратное» ([57] с.372-374).

С.Кара-Мурза приводит несколько случаев недобросовестного цитирования самого Ленина. Например, Ленину приписывали фразу о том, что солдаты на фронте должны «воткнуть штык в землю» (и тем самым развалить фронт). В действительности Ленин писал обратное: «Войну нельзя кончить по желанию. Ее нельзя кончить, “воткнув штык в землю”» ([51] с.160). Другим примером является якобы имевшее место высказывание Ленина о том, что управлять государством должна простая кухарка (которое часто упоминают в прессе и по телевидению). На самом деле Ленин писал обратное: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели» ([51] с.235).

«Стоит читателю задуматься, - пишет историк, - как же назвать поведение множества респектабельных интеллектуалов, которые продолжают вбивать людям в голову миф о “ленинской кухарке” - несмотря на то, что им неоднократно пытались указать на их ошибку. И лично, и через печать. Тогда, в 1988-1990 гг. мы еще понять не могли: как же так можно? Ты ему тычешь под нос книгу с точным текстом, а он моргает и через полчаса снова про Ленина и кухарку» ([51] с.236).

Возникает вопрос – в чем причины данного феномена? Почему Сталин и Ленин стали объектами самой разнузданной фальсификации и очернения? А.Шубин полагает, что дело в закономерностях развития публицистики и СМИ, которые постоянно требуют все новых «жареных» фактов, сенсаций и фантастических гипотез для поддержания тиража книг, газет и телевизионных передач: «рынок требует больше крика, чтобы никто не расслышал спокойный голос искателей истины» ([152] с.337). Но среди всего «крика» слишком уж заметна явная тенденция к очернению именно Сталина и Ленина, которую невозможно объяснить одними лишь закономерностями развития СМИ и публицистики. Сколько есть других замечательных исторических персонажей для развития фантастических гипотез или для высмеивания в книгах и телепередачах! Вот, к примеру, английская шпионка Екатерина, будущая императрица Екатерина II. Сколько можно придумать гипотез и язвительных замечаний и шуток на тему ее обязательств перед англичанами, которые ей пришлось выполнять во время своего царствования (что сегодня пытаются приписать «немецкому шпиону» Ленину). И ведь доказано документально, что Екатерина воровала русские военные секреты и передавала их англичанам, за что получала от них деньги! (см. главу XII) А сколько можно придумать шуток на тему сексуальных похождений старушки-императрицы в 60-летнем возрасте с молодыми любовниками (что тоже доказано). Или поиздеваться над ее лицемерными высказываниями, которых и искажать не надо – их лицемерие и так очевидно (в отличие от высказываний Ленина и Сталина). А каким благодатным объектом для издевательских нападок мог бы стать, к примеру, Н.Хрущев, который и по трибуне ООН стучал снятым ботинком, и приказал кукурузу разводить, губя отечественное земледелие, и Крым подарил Украине ни с того, ни с сего, и чуть ядерную войну не начал с Америкой, и совершил много прочих глупостей и несообразностей. Так нет, как будто свет клином сошелся на Сталине и Ленине!

Как уже говорилось, подобный феномен мы видим в истории на протяжении тысячелетий (см. также: [65] глава XVIII). Во все исторические эпохи именно правители-государственники намеренно очернялись, и о них распространялись самые злобные клеветнические слухи. Источником и спонсором такого очернения всегда выступала олигархия – сенаторы в Римской империи, бояре в Московской Руси, вельможи в России эпохи Романовых и т.д. Причем, чем достойнее был правитель, чем последовательнее отстаивал интересы народа и государства и чем жестче занимал позицию по отношению к магнатам, ворам, коррумпированным чиновникам и внешним врагам России, тем сильнее и злее была волна порочащих его слухов и пасквилей. Мы это видели и на примерах русских царей-государственников, строителей великой России: Ивана Грозного, Николая I, которых до сих пор незаслуженно поливают грязью. В данном случае, в отношении Сталина (а также Ленина) мы видим такой же феномен. И как в предыдущих случаях, волна преднамеренного очернения инициируется одновременно и снаружи, со стороны внешних врагов России, стремящихся опорочить нашу страну и все, что с ней связано, и изнутри, со стороны внутреннего врага, о котором выше говорилось.