Обряды и обычаи, связанные с растительностью

С. А. Токарев, Т. Д. Филимонова

Один из почти обязательных элементов, постоянно входящих в состав календарных и сезонных народных обычаев, — это живая растительность: деревья, ветки, зелень, цветы и т. д. Они весьма разнообразны и постоянно сопровождают народные праздники. На первый взгляд, они даже имеют мало общего между собой: майское дерево; семицкая березка; новогодняя елка; дриады — древесные нимфы-духи; украшение жилища зеленью; обрядовое употребление венков и цветов; целебные травы, собираемые в иванову ночь; священные рощи как места совершения религиозных обрядов; рождественское полено; «мировое дерево» и пр. Рассмотрение обрядов и обычаев календарного цикла, связанных с растениями, лишний раз убеждает в том, что в обрядности нашли отражение прежде всего те элементы, без которых жизнь человека невозможна. Как солнце, вода, огонь, пища необходимы для человека, так и без зелени человек не может обойтись. Многие растения используются человеком в пищу и на корм скоту; из них изготовляют одежду и утварь, орудия труда; используют для постройки жилищ; из растений готовят красители и используют в лечебных целях. Растения доставляют человеку и эстетическое наслаждение.

Какое значение в народном праздничном ритуале имеют различные обряды и поверья, связанные с растительностью? Каково их происхождение? Что они символизируют? И прежде всего: можно ли свести к единому истоку эти столь разнообразные вещи? Можно ли наметить, хотя бы приблизительно и схематически, общие стадии эволюции обрядового употребления растительности и зелени?

Едва ли это можно сделать, если оставаться в географических рамках Европы, в пределах узкой историко-этнографической области. В быту народов Европы сохранились, скажем это, забегая вперед, лишь поздние ступени предполагаемой эволюции, понять которые, не заглянув в далекое прошлое, нельзя.

Это далекое прошлое дошло в живом виде до наших дней в архаических обычаях многих народов неевропейских стран. Так, в обрядовой жизни аборигенов Австралии, Новой Гвинеи, Южной Америки, Западной Африки и пр. важнейшее место занимает лес — сельва, брусса, буш, джунгли. И наши далекие предки с суеверным страхом смотрели на лес, откуда им грозила вполне реальная опасность. Следы и пережитки суеверно-боязливого отношения к лесу сохранились в верованиях, а особенно в фольклоре современных европейских земледельческих народов. Это — «дикие люди» германоязычных народов, русский леший, польский duch lasny. Для пахаря северной лесной полосы, как и для жителя тропических стран, лес — исконный враг.

Но наряду с этим была и другая сторона воздействия леса на быт и сознание первобытного человека: лес давал ему пищу (лесная дичь, плоды деревьев), одежду, укрывал от врагов, от ненастья. Приспособившись в течение тысячелетий к лесу, люди научились извлекать из него все нужное для жизни. Отсюда и образы народных верований — благожелательных духов — хозяев леса, покровителей промысла.

Но это лишь общий исторический и экологический фон, не соотносимый непосредственно с календарным циклом обычаев. Первый шаг, вводящий в этот цикл, — обычаи и поверья, относящиеся, правда, не к лесу вообще, а к месту совершения тайных религиозно-магических церемоний. Эти церемонии, будь то тотемические ритуалы или инициации мальчиков (и девочек), по самому существу своему привязаны к лесу, хранителю обрядовой тайны. Непосвященные под страхом суровых наказаний в священный лес не допускались, особенно в момент совершения обрядов. Более того, нельзя даже близко было подходить к лесу, откуда доносились звуки таинственной гуделки — голоса страшного лесного духа. Такой лес — уже заповедный, примета табуированной земли.

Священные, заповедные рощи, места совершения обрядов и молений, были хорошо известны народам Ближнего Востока, античным грекам и римлянам, оказавшим влияние на развитие культуры и обрядность кельтских, германских, славянских племен. Эти рощи рассматривались как естественные святилища, где совершались религиозные обряды, приносились жертвы. Во время массовой, зачастую насильственной христианизации населения рощи и отдельные священные деревья как языческие реликвии вырубались.

Имеются письменные свидетельства, относящиеся к периоду средневековья, когда повсеместно в Европе уже распространилось христианство, о сохранении в ряде мест таких священных рощ (в Швеции, Германии).[460] В XIX — начале XX в. и в Восточной Европе такие рощи еще существовали у литовцев, народов Поволжья (удмуртов, марийцев, чувашей). В XIX в. у народов Кавказа также встречаются священные рощи, причем у каждого сельского общества своя. Вступать в нее посторонним строго запрещалось, а тем более ломать там метки, рубить деревья и т. д. Так, за сдирание коры с заповедных деревьев древнегерманское право жестоко карало. В священных рощах совершались моления, жертвоприношения. Сейчас таких рощ не осталось, но кое-где сохранились отдельные так называемые священные деревья.[461]

Если в раннем средневековье церковные и светские власти наряду с другими предметами языческих культов всячески истребляли священные рощи и деревья, то в более позднее время, с победой христианства, борьба затихла или прекратилась. Обрядовая функция деревьев свелась к их роли в народных традиционных праздниках, сами участники которых уже давно забыли о связанных с ними старинных религиозных представлениях. Однако символический смысл некоторых обрядовых манипуляций порой хорошо виден.

Как совершенно правильно отмечал В. Я. Пропп, можно различать два главных вида обрядов, связанных с деревьями: 1) обряды с живыми растущими деревьями и 2) с деревом, срубленным и принесенным из леса в селение.[462] По-видимому, первый вид — более древний, генетически связанный с культом священных рощ и ныне редко где сохранившийся; манипуляции же со срубленным деревом — более поздний вид, доныне широко распространенный.

Некоторые деревья наиболее часто фигурируют в обрядах, поверьях и фольклоре европейских народов. Таковы дуб, береза, бук, ель; реже — липа, кипарис, ясень, ольха, осина, орешник, верба, рябина, падуб, тис, лавр и др. Преобладание их варьирует в зависимости от географических условий, может быть, и от этнических связей и традиций. Дуб особенно почитался кельтскими племенами, а также древними германцами, береза — славянскими. Богатейший материал, иллюстрирующий обряды с этими деревьями, поверья о них, собран этнографами-фольклористами В. Маннхардтом, Дж. Фрэзером, В. Вундтом и др.[463]

В древности первое место в обрядах и поверьях европейских народов занимал дуб.[464] Почему? Достаточно припомнить чисто физические свойства дуба: высокий мощный ствол, долговечность, крепкая древесина, а сверх того желуди, которыми питались наши предки, а также кормили скот. Все это не могло не породить в общественном сознании древних людей чувства почтения к этому дереву. Древние европейцы приносили жертву дубу (или духу дуба), связывая с ним образы великих богов: античные греки посвящали дуб верховному богу Зевсу, римляне — Юпитеру; германцы — Тору или Донару, древние литовцы — Перкунасу, славяне — Перуну. Молния поражала чаще всего именно дуб, что еще более утверждало связь этого дерева с богами и усиливало суеверный страх людей. Для кельтов вековые дубы служили оракулами, то же было и у греков (святилище в Додоне). Средневековые авторы подробно описывают обряды религиозного поклонения дубу. Об этом же свидетельствуют и отдельные археологические находки.[465]

В настоящее время следов почитания живого дуба сохранилось мало. Один из немногих хорошо описанных обычаев этого рода — праздник заветины у сербов, устраивавшийся в один из летних дней.[466] Главная часть праздника протекала вокруг записа — священного дерева, чаще всего дуба, на коре которого был вырезан крест (в чем заметно влияние христианства). Запис считали священным и неприкосновенным, зачастую его огораживали. У каждой общины было несколько записов, один из них главный — там совершались религиозные моления, приносились кровавые жертвы: под деревом резали овцу, кровь ее стекала на корни дерева, которые поливали и вином. В церемонии участвовал и православный священник — еще одно свидетельство того, как церковь приспосабливала дохристианские обычаи.

Пасхальные шествия к старым дубам, широко распространенные в Германии в конце XVIII — начале XIX в., сохранились местами и в XX в.[467]

Сообщения о ритуальной роли березы более многочисленны у восточных славян. Известны глубоко архаичные обряды с живыми, растущими в лесу березами. В XIX в. был распространен обычай срубать в лесу в определенные летние праздники березу, приносить ее из леса в деревню и совершать с ней те или иные обряды; однако преобладала первая форма.[468]

В европейских странах, как отмечалось выше, был широко распространен обычай приносить срубленные в лесу деревья в деревню или даже на городскую площадь.[469] Это дерево чаще всего называют «майским», и оно действительно составляет существенную часть майских (весенне-летних) праздников, хотя в некоторых случаях оно ставилось в июне — в иванов день, в августе — в связи с праздником уборки урожая, сохраняя при этом название «майское дерево», «майский столб» (Maibaum — у немцев, may pole — у англичан, maistang — у шведов).

Во Франции еще недавно был обычай приносить в ночь под 1 мая свежесрубленное дерево (бук, березу, ель, кипарис), вкапывать на деревенской или городской рыночной площади, украшать его лентами, цветами, гирляндами, а вокруг устраивать массовые танцы. Дерево оставляли на целый месяц, а иногда оно стояло и дольше, вплоть до уборки урожая. Такой же обычай был у испанцев и португальцев. Вокруг майского дерева устраивались разные молодежные игры. Местами дерево заменялось простым гладким шестом, к верхушке которого привязывали разные призы, и молодые парни по очереди старались влезть на шест, сорвать их. Сходные обычаи распространены также в Италии, Нидерландах, Англии, Скандинавских странах, в немецких землях, в Австрии, Венгрии, Польше, Чехословакии, у лужичан, словенцев и хорватов, румын. Любопытно, что у многих народов Балканского полуострова (сербы, черногорцы, македонцы, болгары, албанцы, греки) этот обычай не получил распространения.

В подавляющем большинстве случаев ясно виден общинный, коллективный характер обрядов и развлечений, связанных с майским деревом: целая ватага парней тащит его из леса, все вместе его водружают и украшают, вокруг него празднует и пляшет вся сельская молодежь. Особенно показательны те факты, в которых проявилось сознание общинной солидарности: дерево не только сообща украшают, но и сообща защищают, охраняют от попыток похитить, предпринимаемых парнями из других деревень.

Но наряду с этим сугубо общинным майским деревом у некоторых народов ставились и индивидуальные «майи»: молодые люди наряжали в ночь под 1 мая небольшие березки, под новый год — елочки перед окнами своих возлюбленных или невест; позднее ставили их учителям, бургомистрам и др.

Девушкам, нелюбимым за что-то или порочного поведения, втыкали перед домом ветки разных деревьев и кустов, каждая из которых ассоциировалась с определенной чертой характера («постыдные майи»). Так, например, у немцев Эйфеля терновник ставили сварливым, тополь — сплетницам, черемуху — ленивым, ветки вишни — легкомысленным и т. п. Такая форма проявления общественного осуждения известна у французов, словенцев, хорватов и у других народов.[470] «Майи» тесно связаны и с семейной обрядностью: в честь рождения девочки сажали яблоню, в честь мальчика — грушу; отвергнутому жениху ставили терновник на навозной куче.[471]

В целях оберега и повышения плодовитости скота в немецких землях вплоть до XIX в. у хлевов ставили для каждой коровы по елочке.

Надо особенно подчеркнуть, что во всех этих обычаях, связанных с майским деревом, нет, видимо, никаких следов церковно-христианских влияний. Другой вопрос, не кроются ли за этими традиционными, в XIX в. уже в основном развлекательными, действами некие символические идеи, уходящие своими корнями в глубокую древность. К этому вопросу мы вернемся несколько позже.

* * *

Аналогом майскому дереву в зимнее время является рождественское, или новогоднее, дерево. Обычно это елка. В том виде, как она нам известна, — украшенная блестящими стеклянными игрушками, мишурой, яблоками, орехами, сладостями, освещенная свечами (а в последние десятилетия и цветными электрическими лампочками), — явление сравнительно молодое. В настоящее время большинство исследователей считает, что елка в таком виде начала распространяться в XVIII в. с берегов верхнего Рейна, прежде всего из Эльзаса. Письменные свидетельства о том, что под рождество в Эльзасе ставили маленькие елочки, украшенные яблоками и облатками, но еще без свечей, известны с XVI в.[472] Если во многих областях издавна известен обычай подвешивать елочки или другие деревца к потолку (иногда макушкой вверх, иногда вниз), то в Эльзасе искони это была ель, и ее не подвешивали, а ставили. Имеется целый ряд письменных сообщений (1521, 1546, 1555, 1557 гг.) из алеманской области (Эльзаса, Швейцарии, Германии), а также и из более восточных районов о том, что под рождество гильдии и цеховые организации устанавливали «Weyenacht-Meyen».[473] Видимо, рождественское дерево не было еще центром семейного праздника, как это стало позднее, а было городским и общественным обычаем. По окончании праздника детям и беднякам позволялось отрясать с дерева плоды и сладости. Несколько позднее появляются сообщения и об установлении елочек в домах. Первое письменное свидетельство о том, что на рождественском деревце зажигают свечи, относится к 1708 г.[474] В письме к дочери герцогиня Элизабет-Шарлотта Орлеанская (уроженка Пфальца) пишет, что в Германии на рождество кладут на столики для детей подарки и ставят буковые деревца со свечами на каждой ветке. Она вспоминает, что когда она в детстве (примерно в 1659–1663 гг.) гостила у своей тетки (тоже уроженки Пфальца) в Ганновере, то для нее устраивали рождественские игры — Christkindspiel, но не сообщает, были ли уже и тогда свечи на деревцах.

В Пфальце, особенно в Гейдельберге, обычай ставить рождественское дерево был широко известен. Но в Пфальце, как и в соседних Гессене и Швабии, роль рождественского дерева долго исполняла не елка, а бук,[475] поэтому даже еще в 1920-е годы в Гессене елку называли «Bosbääm», «Busbääm», а в Швабии еще и в 1960-е годы — «Buchsbaum» (т. е. буковое дерево).[476]

В одном из сообщений из Циттау за 1737 г. говорится, что там на рождество ставили столько украшенных деревцев со свечами, скольких людей надо было одарить.[477] О том, что к 1770-м годам елка существовала уже в современном виде, свидетельствует Иоганн Вольфганг Гёте. В вышедшем в 1774 г. романе «Страдания молодого Вертера» он пишет: «Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сладостями и яблоками приводило его в невыразимый восторг».[478] Известный австрийский этнограф руководитель работы над Австрийским этнографическим атласом Рихард Вольфрам в комментариях к картам о рождественском дереве в Австрии не без основания считает, что эти слова в романе Гёте немало содействовали распространению обычая. По мнению Вольфрама, Гёте познакомился с обычаем в Страсбурге, так как во Франкфурте-на-Майне и Вецларе, где прошло детство и юность Гёте, такого обычая еще не было. То, что елка со свечами и сладостями в это время в Страсбурге уже была известна, доказывает одно из сообщений за 1785 г.[479] К XIX в. елки появились на рождественских ярмарках в Германии. Если в 1785 г. на ярмарке в Лейпциге елками еще не торговали, то в 1807 г. в Дрездене их продавали уже много.[480]

Распространение елки в самой Германии и в других странах первоначально шло в городах и прежде всего — в высших слоях общества. Центром распространения елки в Австрийской империи стала Вена, где елка в XVIII в. была еще не рождественским деревом, a «Nickolausbaum», т. е. связана с николиным днем. Обычай ставить елку на рождество в Вену и в другие города Австрии в начале XIX в. принесли немецкие беженцы эпохи наполеоновских войн, селившиеся в Австрии немецкие принцессы и банкиры. В 1819–1830 гг. елка появилась в Венгрии, в 1820 г. — в Праге; с начала XIX в. елка известна и в Скандинавских странах, но широкое распространение здесь она получила позднее (в Норвегии, например, только в период между 1880 и 1930 гг.); в 1822 г. у саксов Трансильвании. Как уже говорилось, обычай ставить елку шел от высших слоев общества. Так, во Франции елку впервые устроила жена герцога Орлеанского Елена Мекленбургская. После франко-прусской войны (1871 г.) ее распространению содействовали эльзасские беженцы.[481] В Англии также впервые елку нарядила немецкая принцесса (в 1760 г.), ставшая женой Георга III,[482] а в 1840 г. в Виндзоре елку для детей устроила королева Виктория со своим немецким супругом Альбертом Кобургским.[483]

С 1840-х годов елка известна и в России. В рассказе «Елка и свадьба» Ф. М. Достоевского, опубликованном в 1848 г., говорится что пять лет назад герой был приглашен накануне нового года на детский бал с елкой.[484] У Достоевского речь идет о Петербурге, где проживало много иностранцев, в том числе и немцев, а, как сообщает А. М. Ремизов, «ни у простого народа, ни в старинных домах старого уклада нет такого рождественского обряда, чтобы в святые вечера зажигать елку… И вот по себе скажу, — наставленный по московской старине нашей, я не знал в детстве никакой рождественской елки… И совсем уже взрослым я увидел в первый раз (конец XIX в. — Т. Ф.) елку — ее зажгли у нас после всенощной в рождественский сочельник».[485]

Несмотря на быстрое распространение елки, украшенной свечами и сладостями, в XIX в. почти по всей Европе (особенно после того, как было налажено фабричное производство сравнительно дешевых стеариновых свеч), во многих сельских районах как в самой Германии, так и в других странах даже в конце XIX в. елку на рождество не наряжали. Под влиянием города елку стали устраивать сначала в сельских школах, а затем этот обычай распространился и на крестьянские дома. Немецкие иммигранты XIX в. завезли обычай украшать елку и в Америку, где ее со временем стали ставить и на площадях.

В середине XX в. более широкое распространение елка получила и в романских странах Европы, в Испании же, где она называется «немецким деревом»,[486] и в Португалии она все еще устраивается довольно редко и в настоящее время. На Балканах елка также малоизвестна. Так, в Болгарии, Югославии, Греции, Албании елку стали украшать под новый год в основном лишь после второй мировой войны, преимущественно в городах, в общественных местах, а в Румынии — только с 1960-х годов.[487] Возможно, что распространение в этих странах елки в качестве рождественского дерева тормозилось бытованием другой формы обычая с деревом (рождественское полено, бадняк), сохранившейся здесь вплоть до наших дней.

Елка проникла и в мусульманские страны. Например, в 1960-е годы ее украшали в Тегеране (Иран) и Марокко. Обычай наряжать елку существовал до второй мировой войны и в Турции, но был запрещен Кемалем Ататюрком в 1936 г. с целью сохранения леса. Правда, во многих странах, где нет елей, их заменяют деревьями других видов.[488]

Что же способствовало возникновению и распространению обычая украшать елку в рождественско-новогодний период? Одни исследователи считали, что это произошло из-за веры в апотропеические свойства ели — колючие иглы якобы защищали от ведьм и других злых сил. Но ведь были и другие породы хвойных деревьев, а во многих местах ставили (или подвешивали) не елку, а другие деревья или кустарники.

Немецкий исследователь Е. Могк считал, что предшественником рождественско-новогодней елки были ветки вишни и других плодовых деревьев, которые ставили в доме в воду задолго до рождества, с тем чтобы они зацвели к праздничному дню. По его предположению, из опасения, что ветки по каким-то причинам не зацветут (а это был плохой признак), их стали заменять вечнозеленой елкой.[489] Существовала и другая точка зрения: ель, украшенная яблоками и орехами, имеет своим прообразом библейское «райское дерево».[490]

Западногерманский исследователь В. Крогманн, не отрицая веры простого народа в апотропеическую силу хвойных деревьев, считает главным условием широкого распространения елки в качестве рождественского дерева то обстоятельство, что ее ветки зелены круглый год.[491] До появления елки в качестве рождественского дерева во многих местах, особенно сельских, был распространен обычай украшать дома и стойла в рождественско-новогоднее время вечнозелеными ветками (ели, тиса, бука, падуба, можжевельника, омелы и др.). Обычай известен издавна, он был распространен в древности у египтян и народов Ближнего Востока, в античной Греции и Риме, где ими украшали храмы и дома, считая, что это принесет человеку в новом году здоровье и счастье. Еще в 1930-м году в Вестфалии, например, украшали дома ветками ели, в других районах — омелой, тисом и т. п.

На протяжении веков начальная дата нового года неоднократно менялась, поэтому и обычаи постепенно переходили на эти даты. С 1310 г. (XIV в.) новый год в Германии, например, был перенесен с пасхи на рождество, и с начала XVI в. мы имеем уже свидетельства о зимних «майях», а затем и о рождественских деревцах.

Церковь вела упорную многовековую борьбу по искоренению языческих обрядов и обычаев, но, убедившись в своем бессилии, стала пытаться приспособить их. Так было и с рождественским деревом. Со временем елку стали ставить в церквах, а после второй мировой войны елочки под рождество появились и на могилах.

Уже много десятилетий, как елку ставят не только в домах, но и на улицах и площадях. Так, в Англии[492] стало традицией каждый год под рождество устанавливать огромную ель на Трафальгарской площади — дар города Осло Лондону. Эта традиция зародилась в годы второй мировой войны, когда в Лондоне находились в эмиграции норвежское правительство и король, и туда контрабандой привезли ель из оккупированной гитлеровцами Норвегии.

На примере рождественско-новогодней елки мы можем проследить, как происходит трансформация обычая: в XVI в. елка носит общественный характер, устраивается гильдиями и цеховыми организациями (назначение ее, видимо, то же, что и майского дерева, оно и называется «майей»), затем постепенно под влиянием протестантизма она становится средоточием тихого семейного праздника, а с конца XIX — начала XX в. вновь начинает принимать общественный характер — устанавливается на улицах и площадях, в общественных местах.

Несмотря на то что много исследователей занимались вопросом происхождения обычаев с елкой, его все еще нельзя считать решенным. Не совсем ясны и истоки обычая зажигания свечей на елке. Крогман[493] вслед за немецким этнографом Лауфером считает, что свечи на елке появились под влиянием церковной символики, так как в рождественскую ночь во всех домах (и там, где елок не было) зажигали свечи. Огонь и свет играли большую роль в обрядности издревле. Придавалось ему большое значение и в христианской рождественской обрядности. Однако имеются свидетельства и иного рода. «Русскому народу известно еще из древности жертвенное возжжение свечей на деревьях — Ильинская пятница».[494] В одном из своих исследований А. Веселовский пишет: «Обычай приношения и возжжения свечей на деревьях, издавна возбуждавший запреты западной церкви, существовал до последнего времени (т. е. во второй половине XIX в. — Т. Ф.) в черте христианского народного обряда: в священной роще около церкви св. Квирика и Авлиты, в Сванетии, на 15-е июля огромное дерево унизывалось множеством горящих свечей: в Зачеренском погосте Псковской губ. лежала большая упавшая сосна, к ней сходились на Ильинскую пятницу крестьяне, принося шерсть, сыр, мясо и свечи, которые зажигали, прикрепив к стволу».[495] Известно также о зажигании свечей на ели или других деревьях в прошлом и в семейной обрядности, в частности в свадебной, у украинцев и русских, а также у других народов СССР.

Мы видим, что свечи на дереве зажигались не только под рождество, но и в летние календарные праздники. Сообщая о почитании огня, Б. А. Рыбаков пишет: «В Киеве устраивали „свадьбу свечи“: ставили срубленное деревце, обвешанное фруктами, дынями и украшенное восковыми свечами».[496] Может быть в этих обрядах мы имеем дело с пережитками синтеза культа огня и культа растительности? К сожалению, мы не располагаем данными о том, сколь древен этот обычай.

* * *

Обычай рождественско-новогоднего полена (а его периодически зажигали от рождества до нового года, а чаще и до дня трех королей) известен был в прошлом большинству народов зарубежной Европы, но к концу XIX в. он в некоторых странах исчез (особенно в связи с заменой открытых очагов печами), а в других сильно трансформировался (заменен небольшим поленцем); дольше этот обычай сохранялся в Балканских странах.

Письменные свидетельства об обычае жечь бадняк (полено) восходят к VI в., на Балканах — XIII в.[497] В средневековье он неоднократно запрещался как церковью, так и светскими властями. Имеется несколько гипотез толкования этого обычая. Еще в 1925 г. обзор их привел в своей работе Э. Шнеевейс;[498] с культом солнца связывали обычай жечь полено в зимне-святочный период В. Маннхардт и С. Троянович, с богом грозы — Л. фон Шрёдер и А. А. Потебня, с культом предков — шведский ученый Нильсон; Мейер и Бильфингер связывали его с римскими календами, с началом нового года. Сам Шнеевейс, находившийся сначала под влиянием взглядов Маннхардта, после исследования этого обычая у южных славян пришел к выводу, что он восходит к римским календам и связан с защитно-магическими представлениями.

Число гипотез не уменьшилось и в наши дни. С культом предков связывают этот обычай югославские этнографы М. Гавацци, В. Новак[499] и др. Болгарская исследовательница Татьяна Колева считала, что «отношение к рождественскому полену, как к живому существу, большое почитание его всеми членами семьи, его воспевание в обрядовых песнях говорят о том, что оно олицетворяет какое-то древнее языческое божество или же является атрибутом такого божества. Некоторые полагают, что горение рождественского огня связано с представлениями о возрождении солнца и начале нового солнечного года».[500] С солнцем связывает горение рождественско-новогоднего полена и известный советский археолог и историк Б. А. Рыбаков.[501] Французский же этнограф А. ван Геннеп[502] возражает против связи рождественского полена с олицетворением какого-либо божества или с культом «семейного очага», считая, что в основе этого обычая лежит лишь идея магии плодородия. Советский этнограф Н. Н. Велецкая видит истоки этого обычая в ритуале проводов стариков «на тот свет».[503]

Вряд ли правомерно объяснить обычай какой-то одной функцией. Обычай рождественского полена, как и другие обычаи календарного цикла, полифункционален, в нем переплелись, вероятно, различные идеи. Выбор породы дерева для бадняка (это обычно был дуб, бук или груша) объясняли тем, что эти деревья дают много плодов, так что сжигание их будет способствовать хорошему урожаю (магия плодородия). Магией плодородия продиктован и обычай собирать золу и угольки от сгоревшего полена, которые затем разбрасывали по полям — для повышения плодородия. Реальной же причиной выбора этих деревьев было то, что они обладали твердой древесиной и горели медленно (по поверью, если горящий бадняк погаснет раньше срока, — это плохой признак). Зола является хорошим удобрением, т. е. обладает реальным свойством, повышающим плодородие. Головешки от полена имели, по мнению народа, апотропеические свойства: охраняли дом от непогоды и пожара (поэтому их хранили в доме). «Кормление» полена является, вероятнее всего, пережитком былых жертвоприношений деревьям и огню. Возможно, прав и Б. А. Рыбаков, связывая зажигание в это время рождественского полена с состоянием солнца. День в северном полушарии начинает понемногу прибывать, и горение полена (а деревья обладали продуцирующей силой) в течение двенадцати дней должно было способствовать этому. Безусловно, существует и связь обычая с культом мертвых.

В обрядах рождественской елки и бадняка мы имеем трансформацию, более поздние новые формы, заменившие поклонение живому священному дереву.

* * *

В календарной обрядности европейских народов, помимо деревьев, широко использовалась также различная зелень: ветки, травы, цветы. Зелень в той или иной форме и степени присутствует в праздниках всех сезонных циклов, она употреблялась в кулинарных и лечебных целях, магических, апотропеических, мантических, эстетических.

В основе использования растений в кулинарных и лечебных целях лежат, безусловно, реальные (вкусовые, питательные, целительные) их свойства, многовековые наблюдения и опыт людей. Однако даже и эта область обросла суевериями, в нее проникли приемы иррационального характера. С таким сочетанием реального и иррационального мы встречаемся в обычаях страстного четверга. Например, у немцев, австрийцев, словаков и некоторых других народов он называется «зеленым четвергом», так как в этот день ели суп, приготовленный из зелени (из 7, 9 или 12 компонентов), много шпината. Полагали, что употребление именно в этот день зелени и овощей принесет здоровье. Болгары в замешиваемое для пасхального хлеба тесто клали целебные травы, а жители Югославии разговлялись на пасху кушаньями, в состав которых входили также крапива, цветы кизила и сушеный лавр.[504] В пасхальную ночь выезжали на поля, кормили лошадей молодыми всходами, приносили их в дом. Травой и цветами, молодыми всходами украшали пасхальный стол (сочетание магических и эстетических функций).

В обрядности многих народов играет известную роль чеснок.[505] Так, греки о-ва Лесбос 1 августа съедали слегка обжаренные головки чеснока в целях защиты от малярии. У румын же в день воздвижения (14 сентября) запрещалось есть чеснок, так как он, хотя и отдаленно, напоминает форму креста. В русальи дни зубчики чеснока носили за поясом в качестве апотропея. Болгары во время уборки зерновых клали на первый сноп головку чеснока, который, по поверью, предохранял «от колдовского переманивания хлеба в чужие закрома». С апотропеической целью и в Югославии в венки иванова дня вплетали чеснок. Видимо, использование чеснока в качестве апотропея в известной степени навеяно его целебным свойством и своеобразным запахом. Как средство народной медицины и в магических целях чеснок использовали французы.

Многофункциональная нагрузка свойственна не только чесноку, но и другим растениям. Как известно, целебные травы обычно собирают в период наибольшего их расцвета — в конце весны — начале лета. Народ же наделил особыми свойствами травы, собранные в определенное время в иванов день (полночь, полдень или на рассвете). У каждого народа, даже в каждой области, есть свой «иванов цветок»: зверобой, арника, ромашка, валерьяна, тысячелистник, подорожник, лаванда, тмин, цветы бузины и пр. Травы и цветы, собранные в иванов день, обладали якобы особой целительной и чудодейственной силой. По поверью многих народов, в эту ночь зацветает папоротник и созревают его семена; тот, кто их соберет, найдет клад. Ивановы травы подбрасывали в костер для усиления его благотворного воздействия. Травы, освященные в церкви, добавляли в корм скоту с целью защитить его от болезни и несчастного случая. Букеты трав вешали на дверях в хлеву и домах для защиты от ведьм и непогоды.

Знахари, используя целительные свойства трав, прибегали к различного рода манипуляциям с ними (заговоры и др.). Ивановы травы применялись как приворотные средства и для гаданий: девушки клали под подушку венки, чтобы увидеть во сне суженого; с этой же целью или чтобы узнать о продолжительности жизни, бросали венки в реку.

Почти аналогичную роль играли травы и на успение (15 августа), которое в Германии в средневековье называлось даже «Buschelfrauentag» (букв.: женский день букета). Церковная литургия в этот день, связанная с освящением трав, вероятнее всего, была призвана заменить дохристианские уборочные обряды германцев. Большое значение придавалось числу трав и цветов, составлявших букеты, — 7, 9, 77 (священные числа), что, видимо, должно было обезвредить действия колдунов, которые также якобы стремились подбросить в эти букеты свои снадобья, приносящие зло.[506]

Зеленью и цветами украшали в некоторые календарные даты родники и колодцы — по одним поверьям, чтобы из них не ушла вода, по другим — чтобы усилить их целительные свойства. В Испании же считали, что цветок, вынутый в полночь из источника, якобы снимает чары, излечивает от болезней, приносит счастье.[507]

Широко распространенный у многих народов Европы обычай в некоторые календарные праздники хлестать людей и скот «прутом жизни» (это ветка рябины или иного дерева, освященные в церкви вербные, пальмовые или оливковые ветви) первоначально, видимо, имел целью передать живительные соки растения животным и людям, принести благополучие. В XIX в. этот обычай стал переосмысляться. Так, в Румынии перед тем, как отправиться на базар продавать корову, ее ударяли «прутом жизни», считая, что в таком случае будет много покупателей.[508] К концу XIX в. обычай стал преимущественно прерогативой детей, которые в некоторые календарные праздники хлестали прутом взрослых, а те их за это одаривали.

Ветки зелени, травы и цветы играли существенную роль во многих обрядах, в прошлом явно магического характера (обрядах вызывания дождя и других, связанных с магией плодородия). Так, в известном на Балканах обряде додола (пеперуда), исполнявшемся летом в целях вызывания дождя, одну из участниц процессии закутывали в зелень и цветы, а затем обливали водой (подробнее см.: Т. Д. Филимонова. «Вода в календарных обрядах» в настоящем издании).

С майской или троицкой обрядностью у немцев и австрийцев связан и образ «водяной птицы» (чучело лебедя, туловище которого делали из зелени и затем обливали). Образы «диких людей», известные у немцев и австрийцев на масленицу и в другие весенние праздники, видимо, связаны с вегетативными духами, с идеей умирающего и воскресающего божества растительности (их ловили в лесу, «убивали» и затем они «воскресали»). Некоторые исследователи рассматривали «диких людей» как персонификацию зимы, другие (Маннхардт) — как сплав лесных духов и духов ветра.[509]

На многие праздники, особенно в весенне-летний период, из цветов и веток плели гирлянды, которые вешали поперек улиц, украшали ими жилище внутри и снаружи, на голову надевали венки из цветов. Цветами, ветками, гирляндами украшают альпийские пастухи скот при выгоне и возвращении его с альпийских пастбищ, а земледельцы — возвращающийся с поля последний воз со снопами. Раньше все это делалось, видимо, в целях повышения плодородия.

Со временем магические и апотропеические функции зелени и цветов отодвинулись на второй план, а потом и совсем забылись; зато возросла их эстетическая значимость.

* * *

В научной литературе не раз делались попытки объяснить хотя бы некоторые из рассмотренных здесь обычаев, касающихся растительности, исходя из каких-либо изначальных идей. Сторонники астрально-мифологической школы видели в почитании деревьев отражение метеорологических явлений: дерево — это-де символ грозовой тучи, местопребывание «облачных духов»; «мировое дерево», особенно мифологическое дерево, «растущее корнями вверх»,[510] — это дождевые тучи. Эдуард Тэйлор и другие приверженцы анимистической теории смотрели на «священные деревья», как на вместилище духов или душ. «Духи деревьев и дубрав, — писал Тэйлор, — заслуживают нашего внимания, находясь в неразрывной связи с первобытной анимистической теорией природы. Это особенно ясно видно на той стадии человеческой мысли, когда на индивидуальное дерево смотрят, как на сознательное личное существо и в качестве последнего воздают ему поклонение и дары».[511] Кагаров также считал, что культ растений развивался на почве анимизма.[512]

Этот взгляд был развит и превращен в стройную теорию Маннхардтом и Фрэзером: дерево — это либо тело какого-то духа, либо его пристанище, которое дух может временно покидать и вновь в него возвращаться. Дерево — живое существо, поэтому с ним нужно обходиться как с живым существом. Такое объяснение явно недостаточно; в сущности это еще не объяснение, ибо оно оставляет без ответа главный вопрос: а почему же дерево — не всякое, а определенное — уподобляется человеку?

Отчасти на этот вопрос дает ответ Д. К. Зеленин. Собрав в своей книге «Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов»[513] множество интересных фактов — поверья о деревьях, обряды их умилостивления, принесение «строительной жертвы» для выкупа места постройки и пр., — Зеленин попытался свести все эти различные поверья и обряды к одному исконному корню — к древнему «растительному тотемизму», чем все же слишком сузил проблему.

Советский этнограф Л. Я. Штернберг ближе подошел к пониманию генезиса дендролатрических верований. Он писал: «В жарких странах деревья были жилищем человека, плоды были его первой пищей, и совершенно естественно, что с самых ранних времен появления там человека должно было установиться особенно интимное отношение его к деревьям. Это исключительное существо, которое давало ему кров, кормило его, укрывало от хищных зверей, защищало от дождя, от палящего солнца, было для него чем-то таинственным, и он пытался его разгадать. До сих пор еще у многих народов сохранился обычай жить на деревьях или в дуплах деревьев…»[514] Мысль верная, но она объясняет не все поверья и не все обряды, относящиеся к деревьям или вообще к растительности.

Другие советские этнографы видели в обрядах, связанных с растительностью, преимущественно или даже исключительно аграрную магию: стремление передать земле плодоносную силу дерева — березы, вербы и др. Так считал и В. Я. Пропп, который в то же время рассматривал дерево или зеленую ветку и как олицетворение умершего предка.[515]

Одна из новейших попыток истолкования календарных обычаев, связанных с растительностью, сделана сторонниками семиотического метода (В. В. Иванов, В. Н. Топоров[516] и др.), но применение его пока не дало убедительных результатов.

Разнообразные обряды и верования, касающиеся деревьев, сведены к универсальному мифологическому мотиву «мирового древа», куда включены также «древо жизни», «древо смерти», «древо познания» и пр., рассматриваемые как варианты. Единственным объяснением всех бесконечно разнообразных форм верований и обрядов, касающихся растительности, является ссылка на «мифопоэтическое сознание».[517]

Из всего изложенного выше о «культе растительности» в связи с календарными обычаями видно, что из слагающих культ элементов одни более древние, другие сравнительно более поздние. Бесспорно, древнейшими следует считать суеверный страх людей перед окружавшим их лесом, страх, частью порожденный реальной угрозой (хищные звери и пр.), а частью социально обусловленный (лес как место тайных обрядов, табуированный для непосвященных), и благодарность за полезные его свойства. Поверья и обряды, связанные с единичным деревом, во многих случаях представляют собой остаточное явление (пережиток культа священных рощ), в других порождены особыми свойствами данного дерева. Вообще дендролатрия — сложное явление. Даже у оседлых земледельческих народов, для которых лес — лишь досадная помеха в земледельческом хозяйстве, отношение к нему амбивалентное. В календарных обрядах и поверьях деревья порой выступают и в функции носителей производящей, плодоносящей силы: ведь не случайно и семицкая березка, и майское дерево занимают столь видное место в обрядово-эротических играх молодежи. Недаром и Дж. Фрэзер в своей знаменитой «Золотой ветви» такое внимание уделил тесной связи между «полевыми» и «лесными» демонами; он опирался при этом на исследования Маннхардта.

Что касается мифологических представлений, связанных с лесом и деревьями, то их никоим образом нельзя считать первичной основой «культа деревьев». Напротив, вопреки взглядам семиотиков-структуралистов, для которых миф есть обобщение всего первобытного социального опыта, мифологизация деревьев, по всем данным, соответствует сравнительно позднему уровню развития общественного сознания, примерно на стадии бытования древневосточных государств.

Если же говорить об обрядовом употреблении всевозможной зелени (ветви, листья, трава, цветы), то мотивы ее тоже различны: зелень может заменять цветущее дерево, может служить декоративным целям, быть орудием магических актов (хлестание зеленой веткой людей и животных), служить символом возрождающейся природы.

Наконец, что касается целебных трав, то применение их восходит к чисто инстинктивным действиям. Но наделение особыми свойствами одних только «ивановских» трав есть простое суеверие, такое же, как поверье о цветении папоротника в иванову ночь или об открывающихся в эту ночь кладах.

Поверья, касающиеся реальных деревьев, чрезвычайно многочисленны и разнообразны — они есть у всех народов, но по существу все они сводятся к одной идее: дерево — живое существо, антропоморфное или зооморфное. Оттенки этой идеи весьма разнообразны, и их трудно даже систематизировать; одни из них подходят под категорию «анимистических» образов, другие скорее покрываются термином «аниматизм». Дерево — двойник человека, разделяющий его судьбу; дерево — вместилище его души; дерево — тотем; дерево — местопребывание духа; дерево — фетиш; душа дерева, способная отделяться от него (дриада) или неотделимая (гамадриада); дух дерева, наказывающий за непочтительное к нему отношение, карающий за попытку срубить его; дерево — носитель плодоносных сил, посылающий урожай (вегетативный демон), носитель эротической потенции; дерево — оракул; дерево — очаг разрушительных сил («буйная береза», «прокудливая береза») и многое другое.

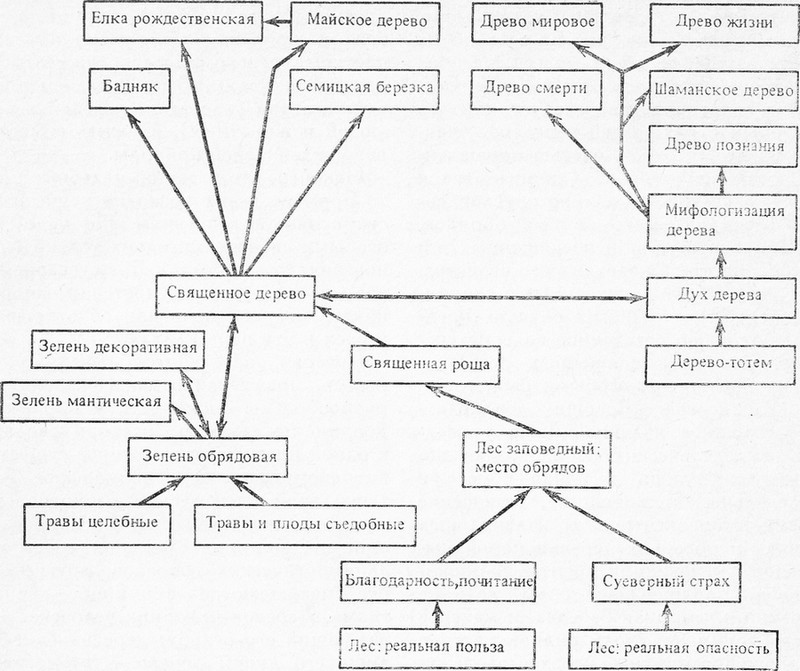

Часть этих анимистических и магических представлений связана с календарными обычаями (майский столб, троицкая березка, рождественская елка, сбор трав в иванов день и др.), другие такой прямой связи не обнаруживают (схема 3).

Схема 3

В отличие от всех этих поверий, привязанных как-никак к реальным (материальным) вещам, мифологические деревья суть нечто воображаемое, от вещественного мира оторвавшееся. Они, конечно, тоже имеют каждое свою «земную основу», но связь с ней не прямая, а опосредствованная.

Этнографы-фольклористы различают главнейшие виды мифологических деревьев: «мировое древо», «древо жизни», «древо смерти», «древо познания», «тотемическое дерево», «шаманское дерево» и др. Конечно, грани между этими видами мифологических образов нерезки и расплывчаты. Они, кроме того, слабо связаны с календарными обрядами уже по одному тому, что оторвались вообще от всего вещественного и сохранились лишь в идеальной связи с реальным миром. Однако несколько слов сказать о них здесь надо, хотя бы уже для прояснения некоторых спорных или явно ошибочных взглядов.

«Мировое дерево» (arbor mundi) — так принято называть мифологический образ (воображаемого или изображаемого) дерева, растущего от земли до неба и как бы вертикально поставленной осью соединяющего три мира: верхний (небо), средний (землю) и нижний (подземный мир). Животные, люди, духи, боги распределяются по этим трем мирам. Данный мифологический мотив действительно распространен очень широко. Иногда описывается (нарочито для противопоставления реальным деревьям) «дерево, растущее корнями вверх». Но никакого отношения к вещественной обрядовой растительности, фигурирующей при календарных праздниках, это «мировое дерево» вопреки мнению семиотиков не имеет.

Напротив, идея «древа жизни», т. е. дерева — носителя жизненных сил (идея тоже широко распространенная), опирается на факты реальной жизни, на свойства настоящих деревьев: долговечность, сопротивляемость разрушительным силам, может быть, целебные свойства, ежегодное обновление и оживление. Благодаря последнему свойству деревья, особенно некоторые их виды, прочно вошли в цикл календарного ритуализма.

«Древо смерти» — мотив менее распространенный, но, несомненно, тоже опирающийся на материальные факты: есть ядовитые растения, в том числе и деревья. Соком их отравляют стрелы индейцы бассейна Амазонки, бушмены Южной Африки, даяки о-ва Борнео. Получившее широкую известность растущее на о-ве Ява дерево Antiaris toxicaria стало предметом суеверных представлений местных жителей: оно будто бы убивает на расстоянии; отсюда опоэтизированный Пушкиным «Анчар» — «древо смерти», стоящий «один во всей вселенной». Однако к календарным обычаям «древо смерти» не имеет отношения.

* * *

Как видим, было выдвинуто много теорий, объясняющих возникновение обычаев, связанных с растительностью. В последнее время советской исследовательницей Н. Н. Велецкой в работе «Языческая символика славянских архаических ритуалов»[518] выдвинута новая гипотеза, согласно которой многие обычаи, связанные с растительностью, восходят к ритуалу проводов «на тот свет», а бадняк, рождественское дерево, просто зеленая ветка рассматриваются как символ умершего предка. Возможно, что на определенной стадии развития обычай отправления стариков «на тот свет» и оказал влияние на обычаи и обряды, связанные с растительностью, но вряд ли будет правильным рассматривать его как их исток.

Календарные обычаи и обряды, сохранившиеся в трансформированном виде до наших дней, прошли длительный путь развития, они не были статичны, наполняясь в каждую эпоху новым содержанием, что, может быть, отчасти и объясняет их полифункциональность. Вполне возможно, что полифункциональность была и у их истоков.

Роль и значение растительности в жизни людей со временем отнюдь не уменьшились, и не зря говорят в народе, что если ты посадил хотя бы одно дерево, то не напрасно прожил жизнь. Если в древности люди совершали моления в священных рощах, то теперь возникла иная потребность — закладка парков дружбы, посадки деревьев сторонниками движения за мир. С развитием космонавтики зародилась новая традиция — возвратившиеся из полета космонавты сажают на земле дерево. В этом ритуале принимали участие и европейские космонавты.

Как уже выше отмечалось, в наше время в календарной обрядности сильно возросла эстетическая значимость растений, особенно цветов.

Некоторые виды цветов стали традиционным элементом праздников. Так, во Франции к 1 мая приурочен праздник ландыша. В этот день отправляются за ними в лес, дарят друг другу букеты. С ландышами идут участники демонстраций трудящихся.[519] Праздники цветов известны и в других странах: в Швейцарии[520] очень популярны праздники роз в Женеве, нарциссов в Монтре, камелий в Лозанне. Всенародными стали красочные праздники цветов (главным образом тюльпанов) и в некоторых городах Нидерландов.[521]

ПИЩА В ОБРЯДАХ И ОБЫЧАЯХ

Н. М. Листова

Пища — необходимейшее средство существования человека — вошла как один из компонентов в обычаи и обряды семейного и календарного циклов.

Наиболее полно значение пищи отразилось в обрядности народного календаря, основанного на трудовой деятельности.

Так называемая обрядовая пища постепенно и сама в отличие от повседневной стала частью обычая — в виде трапез или как объект магических действий. Причем значение обрядовой еды было особенно велико в обычаях, связанных с переломными моментами года: на рубеже старого и нового года (рождество, Новый год, эпифания или крещение), зимы и весны (масленица, карнавал) или при завершении больших сельскохозяйственных работ — сена, жатвы, сбора винограда, выгона скота и т. д. Начало и окончание сбора различных плодов, переработка молока и тому подобные хозяйственные дела сопровождались обрядами: первым ритуальным их вкушением. Иногда вкушению предшествовал запрет их есть; снятие запрета принимало форму освящения.

Отдельным видам пищи (ими могли быть и остатки ритуальных трапез) благодаря их роли в магических действиях, в том числе и в церковных освящениях, приписывались в народе сверхъестественные свойства: сила плодородия, целительная, апотропеическая. Их сохраняли в течение всего года, употребляя в особых случаях: во время начала каких-либо работ, при стихийных бедствиях. Нередко их воспринимали уже не как еду, а только как оберег или жертву.

К праздникам обычно готовили обильную и лучшую пищу. Мнение о том, какая пища лучшая, менялось с течением времени. Однако эта праздничная пища не всегда была частью обряда. Обрядовая же пища была связана не только с праздниками, но и составляла нередко часть магического ритуала (например, в дни поминовений), т. е. могла быть и не «праздничной», могла не восприниматься как удовольствие.

Для изучения календарной обрядности интересен символический характер обрядовой трапезы. В этом случае она может быть рассмотрена в различных аспектах: религиозно-магическом или как проявление разных форм общности (семейной, сельской, половозрастной, профессиональной и социальной принадлежности), или как отражение естественно-географического фактора и зависимости пищи от деления года на сезоны и, наконец, в связи с этнической принадлежностью.

Нужно отметить, что изучение пищи, в особенности обрядовой, занимало до последних лет недостаточное место в этнографических исследованиях.[522] В последнее время этот пробел начал ликвидироваться.[523]

В магическом осмыслении пищи нашел свое особенное отражение религиозный синкретизм — переплетение дохристианских и христианских представлений; со временем часть их получила иные толкования или сохранилась как традиция, непонятная для самих участников трапезы.

Магическая значимость пищи, ее состава была подчинена выполнению той же основной функции, что и большинство других календарных обычаев, распространенных у народов Европы: обеспечить жизнь человека, усилить плодородие земли и скота, укрепить благополучие семьи.

Обильная еда когда-то была не только простым праздничным удовольствием, но имела и символический «деловой» смысл. Наиболее ясно он выступал во время трапез переходного времени года. Эти даты — 25 декабря (рождество), 1 января (Новый год), 1 марта и некоторые другие — служили в разные исторические эпохи началом года. Большинство связанных с ними обычаев основывалось на представлениях инициальной (начинательной) магии, т. е. «магии первого дня»: происходящее на рубеже года должно влиять на весь год.

Для всех народов Европы на рубеже года (т. е. в канун рождества, Нового года) было характерным стремление не только создать изобилие пищи, но и как-то утвердить, сохранить его на будущее. Для этой цели стол с едой окуривали дымом, кропили святой водой — действия, известные всем европейским народам и перешедшие из античной в христианскую обрядность. Сохранились и очень старые обычаи (например, у австрийцев, у поляков (Мазовия), чехов и словаков) «запирать» праздничный стол цепью или (у поляков и словаков) обвязывать его жгутами соломы. Кроме действий имитативной магии, роль здесь играли и представления о магическом круге, о соломе как символе плодородия полей и о железе как апотропее.[524] Особую значимость приписывали «магическим числам»; на столе должно было быть 3, 7, 9 блюд или их составных частей, реже 5, еще реже 12 или 13; этого правила придерживались по отношению и к другим обрядовым трапезам, например пасхальным. Эти числа как магические были известны и в обрядах неевропейских народов.[525]

Представление о магическом изобилии проявлялось и в характере еды на масленицу, т. е. если сытно (жирно), то и сильно (жизнеспособно). Мясо (особенно свинина), мучные изделия, жареные в кипящем сале, — основная еда. Интересны персонификации масленицы и поста в виде ряженых — участников французских, итальянских, испанских карнавалов: карнавал — толстый, с огромным животом, сопровождаемый свитой из жареных зайцев, гусей, окороков, кусков сала, вертелов, жаровень вступал в бой с тощей старухой — постом.[526]

О значении, придаваемом в народе обрядовой еде и ее изобилию, говорят и названия самих праздников: сочельник и рождество называют «щедрый вечер» — у чехов; «тучный» или «обжорный ужин» — у словаков; «большой ужин» — у австрийцев; «вечер с полным желудком» — у немцев; «мясные», «толстые», «жирные» дни масленицы известны всем народам Европы.[527]

Однако представление об изобилии, вероятно, менялось со временем. Возможно, большое разнообразие и приятный вкус еды стали главным и определяющим для трапезы сравнительно поздно. Этому критерию, как можно думать, предшествовал более ранний — собрать на столе все то, что могло быть произведено в хозяйстве. Такое предположение подтверждается и тем, что главное место в трапезе на праздничном столе занимали именно те блюда, которые были основой и для повседневного питания почти у всех народов Европы и с наличием которых связывали представление о благополучии семьи: хлебные изделия (в различном виде), каша, молоко, мясо.

Сама обрядовая пища в целом, как считали, обладала способностью влиять на все, что соприкасалось с ней, и прежде всего способствовать плодородию. Связанные с этим представлением разнообразные действия часто выражались в примитивных магических приемах, прежде всего из сферы контактной и имитативной (подражательной) магии. Например, у западных славян и венгров клали посевное зерно на скатерть рождественского стола или же рассыпали его под скатертью, на нее ставили обрядовый хлеб; этой скатертью позднее накрывали больных людей, скот. У тех же народов, а также у южных славян под стол ставили сосуды для молока, клали конскую упряжь, лемех плуга. Даже крошки от обрядовой еды, яичную скорлупу не выбрасывали, а подмешивали в корм скоту, птицам, относили на поля. Эти и подобные им обычаи известны всем народам Европы.[528]

Наибольшее же значение у земледельцев во всех календарных трапезах придавалось обрядовому хлебу. С ним связывались все основные магические свойства, приписываемые трапезе в целом. О его роли и значении говорят названия: «щедран» — у словаков, «хлеб Христа» — у греков, «хлеб из колосьев», «урожайный хлеб» — у австрийцев, «посевной хлеб» — у финнов и т. д. Действия с ним чрезвычайно разнообразны у разных народов: куски обрядового хлеба клали в лукошко для сева, бросали в первую борозду, проведенную плугом, руками, которыми месили тесто для обрядового хлеба, прикасались к фруктовым деревьям, т. е. путем контакта старались передать им плодородную силу. Аналогичен обычай скандинавских народов не мыть руки после того как ели обрядовое мясо, а обтирать их о какое-либо орудие. Обычай преломления калача, известный народам Югославии и болгарам, представлял не что иное, как прием имитативной магии: чем выше поднимали хлеб, тем, как считали, выше будут и колосья. Обрядовый хлеб украшали, что имело не только определенный эстетический смысл. Магическое, более раннее значение украшений выступает со всей очевидностью: это были солярные знаки, отпечатки амбарного ключа (как знака плодородия и оберега), воспроизведение хозяйственных работ (сбора винограда, жатвы, выпаса скота и т. д.), а также более поздние символы христианства — инициалы имен трех королей, Христа, крест и т. п. Перечисленные символы и в других обрядах играли роль оберега.

Полагали, что магические свойства обрядового хлеба перейдут на все и всех, кто получал его — то ли как часть (кусок) обрядового каравая, то ли в виде специально выпекаемых маленьких хлебцев. Хлеб получали прежде всего члены семьи, иногда и более широкий круг родственников, хлебом кормили скот, его куски разбрасывали по угодьям и по усадьбе.[529]

Подобные же функции выполняла и каша. Как доказывал этнограф Н. Ф. Сумцов, каша была предшественницей хлеба не только в еде, но и в обрядности. Однако в XIX в. у многих народов зарубежной Европы она была, по-видимому, в значительной степени вытеснена из обрядов хлебом. Ее значение наиболее сохранилось в поминальных трапезах.[530] Однако советский ученый А. Н. Максимов, опираясь и на неевропейский этнографический материал, держался противоположного взгляда: пресный печеный хлеб (лепешка) древнее, чем каша.[531]

Основные блюда, входившие в трапезу, должны были отличаться от повседневных не только магическим числом, но и способом приготовления, чтобы усилить приписываемые им свойства. Эти особые приемы имели различное происхождение. Так, например, можно указать обычай выпекать рождественский или жатвенный хлеб из теста с примесью муки от обмолота первого или последнего снопа, что было соединено с верой в духа поля, скрывавшегося в них. Ритуальный же хлеб с добавлением перемолотых сухих фруктов, известный в Австрии, Венгрии, на востоке Швейцарии, выпекался когда-то в неурожайные годы.

Очень характерны архаические способы приготовления каши из целых зерен: греческое, болгарское, югославское коливо, итальянская пастьера, английское фроменти, польская и румынская кутья; испеченные на золе лепешки — ритуальное блюдо шотландцев, сардинцев, жителей Штирии (Австрия). Эти рецепты когда-то использовались и в повседневной кухне, однако постепенно были вытеснены более совершенными способами приготовления пищи. Их вспоминали в знаменательные дни календаря, когда готовили обрядовые блюда.[532]

Цели изобилия и умножения пищи служили, по народным представлениям, кушанья, отличающиеся множественностью: орехи, мак, бобовые, зерна злаков и т. д., они должны были увеличить урожай и, следовательно, достаток семьи.

Магическое значение имели и те виды пищи, которые содержат в себе зародыши будущей жизни, что якобы способствовало ее постоянному возрождению (круговорот: жизнь — смерть — жизнь). Кроме перечисленных выше, в их число входили плоды и ягоды, а также рыба и яйца. Особая сила плодородия приписывалась блюдам из смеси зерен и бобовых: югославская варица, вара, болгарская варвара, подобные же блюда у словаков и румын приготовлялись в дни рождественско-новогоднего цикла и в дни поминовений. Во многих местах их клали обязательно в новую посуду из глины или дерева. По своему составу эти кушанья напоминают древнегреческую панспермию («всезерние») — блюдо из вареных бобовых и зерен всех злаков — главная жертвенная еда, приносимая в древности Аполлону и Деметре.[533] Эти виды пищи предназначались не только для еды, их зачастую использовали для разных магических действий. Среди всех народов Европы широко распространен обычай осыпать людей в определенной ситуации зерном, горохом, орехами или бросать их в окна. Такой обычай объясняется, по всей вероятности, также «множественностью» этих продуктов, вызывавшей ассоциацию с изобилием; посредством контактной магии осыпание зерном, орехами и т. д. должно было якобы обеспечить богатство, плодородие и т. п. В весенний праздник магического плодородия — на масленицу их бросали в окна молодоженам, осыпали девушек и бездетных женщин, первого человека, посетившего дом в день Нового года (славянский полазник). Круглая форма, а тем более желтый цвет были причинами того, что пшено, апельсины, кукуруза и т. д. считались символами богатства (имитативная магия).[534]

Яйцо как символ возрождения жизни было в центре весенних, в том числе пасхальных, обычаев. Его обрядовые функции в основном одинаковы у большинства народов Европы и вне ее. Здесь и различные ритуальные блюда из яиц, обмен крашеными яйцами как часть пасхального приветствия-поздравления, игры с яйцами. Особое значение получила окраска их: ранее всегда, а сейчас часто — в красный цвет, который в христианской символике связывался с кровью Христа. Однако обрядовая роль яйца, как и его красный цвет, имеют дохристианское происхождение: красные яйца были найдены еще в аварских могильниках, были известны и в античную эпоху, а также у германцев IV в. н. э. В настоящее время пасхальные яйца часто украшают и многоцветными узорами, и росписью, часть их стала образцами народного искусства (писанки, крашенки). Известны и символические их замены — яйца из дерева, фарфора, сахара или шоколада.[535]

Многим другим видам обрядовой пищи в народе также приписывали магическую значимость, основываясь на прямой аналогии: мед и прочие сладости — к добру, «сладкой жизни», свинина — к плодородию и изобилию. Впрочем они, вероятно, могли иметь когда-то и иное ритуальное значение.

Часть религиозно-магических обычаев, связанных с пищей, отражает отголоски демонологических верований. Как путь к контакту с сверхъестественными существами рассматривалось само поедание пищи, различные действия с нею. Прежде всего это приношение пищи в дар или в жертву мифическим персонажам. Независимо от того, кому предназначался дар — демонам, духам, дохристианским и христианским божествам, святым, стихиям, умершим, — состав пищи, приношения и сам ритуал почти не менялись. Так, в Верхней Австрии в ночь на 6 января «кормили» молоком, хлебом или обрядовым печеньем Перхту, умерших членов семьи, трех королей, младенца Христа. «Кормление» заключалось в том, что еду на ночь оставляли на столе.[536]

Различие между дарственным и жертвенным характером приношений состояло в ожидании ответного дара, вознаграждения со стороны одариваемого, в то время как жертва могла и не предполагать ответного дара. Однако это деление не всегда достаточно четко.[537]

Как полагает Дж. Фрэзер, следуя Робертсону Смиту, ранней формой приношения пищи в жертву была еда-причастие; она объединяла жертвующих людей и сверхъестественные силы. Более поздней стадией была полная отдача пищи жертвующими божеству. Со временем полная отдача «оттесняет на задний план таинство приобщения и даже целиком занимает его место».[538] В календарных обычаях у современных народов зарубежной Европы в XIX в. еще сохраняются многочисленные пережиточные формы древних жертвоприношений, представляющих, по-видимому, разные ступени их развития. Например, греки делят новогодний хлеб василопитту между членами семьи и св. Василием, рождественский — между членами семьи и Христом. В то же время они приносят в церковь виноград первого сбора и после освящения раздают его другим — детям и бедным, но не едят сами. В Австрии женщины приносили в церковь новое зерно, хлеб, виноград, клали их у подножия статуи св. Михаила — покровителя урожая. Однако и в этом случае дароприношение могло предполагать и будущую награду.[539]

В перечисленных действиях отражается древний обычай подношения первых плодов («первинков») божеству. «Доля божества», как и жертва, не потребляется самим подателем (жертвователем), а раздается другим, одновременно это означало снятие табу на потребление данного вида пищи.

Подобные же обряды совершались и античными народами. Древние римляне, например, перед началом трапезы клали еду на очаг, совершали возлияния. Очаг же считали местопребыванием домашних духов или душ умерших. Известно, что часть современных народов Европы также связывает очаг с домовым, а в христианской интерпретации — с «бедными душами».[540]

«Доля божества», получающего жертвы, стала в конце концов номинальным актом. Например, в день св. Георгия приносят в жертву ягнят. Их освящают перед храмом, закалывают, кропят их кровью углы церкви. Мясо же съедают сами жертвующие.[541] Э. Тейлор проследил эту эволюцию от подлинной жертвы (сжигание жертвенного мяса) до символического акта на обширных материалах, преимущественно неевропейских.[542]

Однако в самой основной цели жертвоприношения сказывалась двойственность, присущая ранним верованиям: получить помощь и в то же время оградить себя от возможного вредного влияния божества или духа. Эта амбивалентность особенно четко выступает в отношении к умершим, в том числе и родственникам. Их «угощают» едой дома, приносят ее в жертву, стараясь приобщить их к семейным заботам, а также умилостивить их. Обычай есть на могилах, оставлять там хлеб, кашу, яйца, поливать могилы молоком, медом, вином получил особенное распространение среди греков, румын, славянских народов.[543]

Этнографы неоднократно отмечали, что развитие культа умерших, в том числе и культа предков, в основном присуще земледельческим народам. Эта взаимосвязь, как отмечали Б. Л. Богаевский и В. Я. Пропп, нашла наиболее яркое выражение в древнегреческих верованиях: умершие, как и божества, обитавшие в земле, могли влиять на урожай. По мнению В. Я. Проппа, распространение этого взгляда не могло происходить путем заимствования, а должно было означать существование некоторой закономерной связи между формами труда и мышления.[544] Возможно, что именно этой закономерностью можно объяснить отсутствие (или слабую выраженность) поминальных обрядов у венгров: их календарная обрядность сложилась еще в тот период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство.

Надежда на грядущую «оплату» четко выступает в приношении профилактических и искупительных жертв. В отличие от предыдущих видов пожертвований их приносят стихиям: ветру, огню, воде, а также хищным животным (волку, медведю, лисице), грызунам (мышам, кротам и др.). Нужно отметить, что часть жертвенной пищи состоит из «сырых» ее видов — молока, меда, зерна, муки, соли. Этот вид жертв имеет иное функциональное назначение, поэтому в нем отсутствует элемент, присущий всем остальным, описанным выше жертвам — элемент коллективного потребления пищи.[545]

В ряде случаев пища получила выраженный символический характер. Примером нередко может служить обрядовое печенье. У многих народов Европы принято выпекать фигурки животных и птиц на рождество, масленицу, в дни поминовений. Их дарили взрослым и детям, колядникам, ими украшали обрядовые деревья.

Вопрос о происхождении обрядового печенья остается неясным. В. Я. Пропп в основе этого обычая видит магическое продуцирующее начало. В. И. Чичеров рассматривает это печенье как замену приношения живых жертв. Свое суждение он подкрепляет ссылкой на обычай древних греков сжигать восковые фигурки животных на жертвенниках. Жертвоприношение фигурок животных из глины, металла, теста были также широко распространены у народов Индии, Африки, Америки. Они, вероятно, заменяли живые жертвы. В Мексике ацтеки во время годовых праздников совершали преломление человеческой фигурки из теста. Аналогичен обряд, совершавшийся в Верхней Австрии во время трапезы в сочельник: среди выпекавшихся фигурок из теста была и антропоморфная, ее называли «хозяин дома». Глава семьи разламывал эту фигурку на куски по числу членов семьи, а ее голову бросал в колодец. Действие это — возможно, напоминание о человеческой жертве воде или ее духу.[546]

Европейский обычай украшать ритуальные деревья или зеленые ветки обрядовым печеньем, яйцами, плодами очень интересен. К числу таких объектов относятся украшенные шесты и пучки пасхальной зелени, «пальмы», как их именуют в народе (у православных пучки вербы), которые освящали в церкви в пальмовое (вербное) воскресенье перед пасхой. Корни этого обычая, по-видимому, были соединены прежде всего с верой в жизненную силу зелени; но она сочеталась в данном случае с магическим значением пищи.[547]

В христианский церковный ритуал вошло приношение не только плодов зелени и печенья из муки злаковых культур. Существовала и животная жертва. Особенно примечательно заклание ягненка первого приплода, характерное для скотоводческих обрядов. Оно стало одной из основ праздника пасхи. Его следы сохранились в церковном освящении ягненка, заменившем прежнее снятие табу.

Еще более явно выраженный жертвенный характер имеют заклания ягнят, совершаемые в один из основных праздников у народов Балканского полуострова — в день св. Георгия. Разнообразны и варианты поминальной еды, освящаемой в церкви в различные церковные календарные праздники.[548]

Можно предполагать, что жертвенное назначение пищи, особенно приписываемые ей магические свойства, послужили основой для превращения пищи в подарки. Дарение съестного должно было передать получателю магические свойства пищи. Подарки такого рода подносили на рождество, Новый год, пасху и в день св. Николая.[549]

Известна и роль элементов обрядовой еды в гаданиях о будущем урожае (по корке обрядового хлеба), о погоде (по долькам лука, по яблоку), о замужестве — по блину и фасоли, положенным под подушку, или по костям жертвенной птицы — петуха, гуся. Неясно происхождение так называемого «выбора бобового короля», которым становился нашедший в куске пирога запеченный боб. Этот обычай имеет значительное распространение в зимней обрядности.

Употребление некоторых видов пищи в качестве оберега было основано зачастую на их реальных свойствах. Таковы, например, лук и чеснок — растения, целебные свойства которых признаются и нашей научной медициной.

* * *

Обрядовая пища, общая трапеза, обмен различными видами пищи служат выражением определенных взаимоотношений между людьми, их общностями — родственными, социальными, религиозными, профессиональными, возрастными и т. д. Как указывает С. А. Токарев, при этом выступают две функции — соединяющая и разделяющая.[550] К этим понятиям близки и предложенные К. Леви-Строссом так называемые «эндокухня» и «экзокухня», т. е. еда для для своей семьи и еда для посторонних, для гостей.[551] Эти последние различия для обрядовой пищи несущественны: ее состав, сложившийся в определенных экономо-географических условиях и ставший частью обрядового ритуала, получил большую устойчивость. Однако с постепенной утратой основной магической и обрядовой функции трапезы для гостей в дни календарных праздников стали отличаться от трапез семейных парадным или репрезентативным характером (состав, оформление блюд и т. д.).

Несомненно, что круг участников обрядовых трапез зависел от вида материальной деятельности людей. Например, узкий семейный характер трапезы был наиболее заметен в праздник рождества. Этот древний праздник солнцеворота не был непосредственно связан с началом и завершением каких-либо сельскохозяйственных работ. Зимние холода и снегопады, особенно в горных областях, некогда служили препятствиями для общения между людьми, однако вряд ли они могли играть определяющую роль. Возможно, что большое значение имел магический характер как самого праздника, точнее, его кануна (сочельника), так и его трапезы, соединенный с верой в переломный момент года и «магию первого дня». Например, среди большинства народов зарубежной Европы сложился порядок: в момент смены года вся семья должна быть в сборе за праздничным столом, отсутствие кого-нибудь из домашних рассматривалось как плохое для него предзнаменование. Эта традиция в ряде стран была настолько устойчивой, что моряки Греции стремились вернуться домой к святкам из плаванья, а швейцарские крестьяне — тичинцы — с отхожих промыслов. В Югославии же и Венгрии откладывали часть еды для задержавшихся в пути.

Присутствие за столом, даже приход в дом в сочельник чужого, нарушившего таким образом семейный круг, считали не только нежелательным, но и угрожавшим семье несчастьем в наступавшем году. Исключением из этого правила были бедные люди — им давали обрядовую еду, иногда сажали за стол. В основе этого обычая лежит представление об убогих людях как о близких к божеству или к умершим. Особенно оно оформилось под влиянием христианского вероучения, но возможно, в нем сказались и традиции общинной взаимопомощи.

В большинстве обрядов этого времени семья выступает как хозяйственная или экономическая общность, производитель благ для себя самой. Пищу, особенно часть от основных блюд — хлеба, каши, получало все, что принадлежало к семье или входило в ее хозяйство — скот, поля, источники воды, хозяйственные постройки, рыбацкие лодки и т. д., т. е. весь мир семьи. В больших хозяйствах в общих трапезах участвовали и наемные работники, составлявшие как бы часть семейной хозяйственной общности.[552]

Считалось, что умершие продолжали входить в семейный круг, от них ждали помощи в трудное для семьи время и через общую еду они должны были приобщиться и к семейным заботам. Для них оставляли места за общим столом, ставили приборы с питьем и едой.[553]

Характерно также сплочение через общую еду и коллективов, объединявшихся по полу или возрасту; они составляли, быть может, когда-то часть общинной организации. Члены этих коллективов — ряженые, исполнители колядок, представители неженатой молодежи, т. е. определенной возрастной (и, вероятно, раньше и половой — парни и девушки в одной компании не ходили) группы собирали пищу для общего пира со всего села. Каждое домохозяйство должно было снабжать их снедью, отказ воспринимался как нарушение общности. В некоторых местах сохранился обычай не собирать, а красть еду (ретороманцы Швейцарии), что, по-видимому, имело когда-то ритуальное значение и свидетельствовало, возможно, о тайном характере трапез. Большинство таких совместных трапез соединилось почти у всех народов зарубежной Европы с празднованием святок и масленицы. Общая еда символизировала заключение кумовства, побратимства, посестримства, происходивших на масленицу или в день св. Иоанна в Испании, Италии, Франции.

Однако не только общая еда, но и одаривание ею (иногда взаимного характера) было символическим выражением и даже оформлением каких-то взаимоотношений. Обмен подарками на рождество, Новый год, пасху яйцами, фигурным печеньем, сладостями между членами семьи, родственниками, крестными и крестниками как бы подтверждал связь между ними. Такие же подношения служили и знаками внимания и взаимности между влюбленными.[554]

Во время обрядовых трапез объединялись и лица одной профессии. Известия об этом обычае относятся к далекому прошлому. Примерами их можно считать кельтский и римский обычай ритуальной еды пастухов. Общей едой завершались и праздники римских пекарей, виноградарей. Широкое распространение эти обычаи получили в средние века. Члены цеховых организаций, торговых гильдий отмечали календарные праздники за общим столом. Воспоминанием о них, по-видимому, служат современные праздники кружевниц в Англии, модисток и портных во Франции, собирающихся за общей трапезой в день своей патронессы св. Екатерины, молочников в Италии, немецких и австрийских горняков, празднующих день св. Барбары. Характерно и вручение специального хлеба в дни заключения контрактов о наймах на работу или при окончании их сроков, традиционная их дата — дни св. Мартина или Михаила.[555]

Традиция общей трапезы сохранилась до настоящего времени. Ее участники — члены профессиональных организаций, причем все большую роль в отборе их состава приобретает социальный момент. К последнему времени относится и организация с благотворительными целями рождественских, пасхальных и других трапез. Известны и банкеты репрезентативного характера, знаменующие завершение политических и деловых обсуждений. Нередко приуроченные к календарным праздникам, эти трапезы позже почти утратили обрядовый смысл.

* * *

Роль тех или иных видов пищи в обрядах зависела от реальных условий — естественно-географического фактора и смены сезонов года. Однако установление «географии» обрядовой пищи даже в общих чертах представляет значительные трудности. По мнению английского археолога Г. Кларка, сельское хозяйство в доисторической Европе имело смешанный характер: «Нет никакой возможности установить, в какой степени производство пищи основывалось на разведении домашних животных, а в какой — на разведении культурных сортов растений».[556] Трудности вызывает и разнообразие форм обрядовой пищи, блюд, изделий и одновременно одинаковость основных ее видов. У большинства народов зарубежной Европы, к примеру, главное место в трапезах и в магических действиях занимает хлеб различных видов. Возможно, это объясняется значением хлеба в повседневном питании, так как различия в хозяйственных занятиях имеют уже давно местный, сравнительно узкий характер. Ведь хлеб был одним из ранних продуктов земледелия и собирательства.

Обрядовая еда многих народов Восточной, Центральной и Северной Европы отличается обилием мучных изделий и каш, что свидетельствует о стойкости у них ранних земледельческих традиций. Характерно и то, что для их приготовления нередко брали муку и зерно ранних для данной области злаков — ячменя, проса, овса. Развитие скотоводства отражалось в обрядовом употреблении молока и изделий из него, а также в большем разнообразии мясных блюд.

Значение имеет и специализация хозяйства: например, жители альпийских районов Швейцарии издавна занимаются молочным скотоводством, и их обрядовые кушанья — главным образом молочные изделия, тогда как мясные почти отсутствуют, так как скот на мясо для своих нужд колют мало, больше продают на сторону. С овцеводством связана обрядовая еда жителей Балканского полуострова, Великобритании и других стран: употребление бараньего мяса, заклание ягненка первого приплода сопровождаются различными действиями. Например, его кровью мазали лбы детям, чтоб были здоровыми (Болгария). Выраженный ритуальный характер имел обычай месить тесто и готовить обрядовые лепешки на овечьей шкуре, обладавшей якобы магическими свойствами оберега и плодородия. Аналогичные обряды существовали у кельтских и античных народов.[557]

Ритуальные трапезы народов зарубежной Европы включают довольно значительное число рыбных блюд. Их распространение отчасти было явлением поздним и связано с установлением христианских постов. Однако у жителей прибрежных районов, занимавшихся рыболовством, рыбная еда была повседневной. В этом случае характерна ее обрядовая роль — например, традиционные игры с сардинкой у испанцев или приношение гостей в первый день Нового года сельди как символа счастья на Оркнейских и Шетландских островах.[558]

Конечно, можно выделить ряд областей, занимающихся виноградарством, выращиванием цитрусовых и т. д. С приготовлением вина, например, был связан целый календарный цикл обычаев: жертва виноградными гроздьями (их зарывали в землю), освящение виноградного сусла, первая проба молодого вина.

Значительный интерес представляет то обстоятельство, что одни и те же свойства приписывались различным видам пищи у разных народов в соответствии с их хозяйственными занятиями. Символами богатства в Центральной Европе считали пшено, в Италии, Испании, Греции — апельсины и виноград из-за уже упомянутой «множественности» этих видов пищи.

Состав обрядовых трапез различался и в зависимости от смены сезонов года. Зимние рождественско-новогодние и ранневесенние масленичные трапезы состояли из плодов урожая, собранного в предыдущем году, и их обрядность была направлена главным образом на обеспечение будущего плодородия и благополучия. Поздневесенние, летние и осенние трапезы были связаны прежде всего с введением в пищевой рацион «первин», т. е. плодов нового урожая, продуктов их переработки. Эти введения были окружены обрядами, главными из которых были: запрет на них как на еду (до сбора урожая, дойки скота их можно было только пробовать); освящение; приношение их в дар или благодарственную жертву, заменившие прежнее снятие табу; их первое вкушение.

Для календарной обрядности европейских народов наиболее характерны временные, сезонные ограничения в еде. Их происхождение, как можно полагать, в далеком прошлом было связано с экономическими факторами — истощением пищевых запасов, необходимостью общественного регулирования их потребления. Однако существует и иное объяснение: пищу накапливали, припасая для будущего жертвоприношения. У народов зарубежной Европы эти древние пищевые запреты уже давно были замещены христианскими постами и сохранялись лишь в виде отдельных пережитков. Календарное их совпадение, по всей вероятности, было неполным, — народные праздничные застолья устраивались и во время постов, например празднование середины поста, известное целому ряду народов.

Христианские запреты разных видов пищи входят в число религиозных предписаний католичества и православия, тогда как протестантство (за исключением англиканства) отрицает посты и не признает связанных с ними пищевых ограничений.