К дню св. Винцента (Викентия) (22 января).

A la St. Vincent claire journée nous annonce bonne année.

Ясный день на св. Винцента вещает хороший год (т. е. урожай).

St. Vincent claire et beau — plus de vin que d’eau.

Если на св. Винцента ясно и тепло, будет больше вина, чем воды.

Vincens Sonnenschein bringt viel Korn und viel Wein, bringt es aber Wasserfluth — ist's für beide nicht gut.

Солнечный день на св. Винцента принесет много зерна и вина, а если будет паводок — худо для обоих.[131]

Ко дню «обращения Павла» (25 января).

Pauli klar — gutes Jahr; Pauli Regen — schlechter Segen.

Ясно на Паули — хороший год; дождь на Паули — плохо дело.

Ко дню сретения 2 февраля

Si à la Chandeleur il fait beau, on aura du vin comme de l’eau.

Если на Шанделёр хорошая погода — вина будет (так же много) как воды.

Lichtmess hell und klar — bringt ein gutes Flachs-(Roggen-, Bienen-) Jahr.

На Лихтмесс ясно и светло — добрый год для льна (для ржи, для пчел).[132]

Примеры по фиксированной модели:

Si l'hiver va son chemin, il commence à la St. Martin.

Если зима идет своим ходом, то она начинается на св. Мартина (11 ноября).

Andries bringt den Winter gewiß.

Андрис (30 ноября) приносит зиму наверняка.

Die heilige Agathe ist reich an Schnee.

Св. Агата (5 ноября) снегом богата.[133]

St. Gertrud die Erde öffnen tut.

Св. Гертруда (17 марта) землю раскрывает.[134]

Концом зимы и началом весны во многих странах Европы, по крайней мере в более южной полосе, считается сретение — 2 февраля: «На сретение мы уже вне зимы» («Per la Candelora dall’inverno siamo fora»), — говорят итальянцы.[135]

Разумеется, не все дни года в этом отношении равноценны для земледельца. Максимум примет, и самых важных, падает на те узловые точки года, когда происходят наиболее заметные изменения в окружающей природе. Таких главных фиксированных точек в году четыре: зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. К трем из них привязан и максимум народных примет о погоде и урожае.

В этих фиксированных календарных точках — основа народных аграрных праздников и приуроченных к ним обычаев и обрядов.

Как бы для постоянного напоминания о том, что первоначальную основу календарных обычаев и праздников составляли материальные потребности земледельческого (и скотоводческого) хозяйства, у всех народов сохранились в фольклоризированной форме, как рифмованные пословицы, агрономические советы и рецепты: они связывают имена святых с сельскохозяйственными работами.

A la Chandeleur à ta charrue, laboureur!

На Шанделёр берись за плуг, пахарь!

Auf Georg muß man Frühkartoffeln säen.

Ha св. Георга (23 апреля) надо сажать ранний картофель.

Daniel zum Erbsensäen wähl.

На св. Даниеля (10 апреля) сажай горох.

Antoni ist gute Flachssaat.

На св. Антония (13 апреля) хорошо сеять лен.

Kto w Św. Antoniego sieje tatarkę, sto miarek zbierze zo miarkę.

Кто сеет гречиху на св. Антония, получит с одной мерки сто мерок.[136]

Рекомендации, приуроченные к определенным дням года (в день такого-то святого делай то-то), имеют и свою обратную сторону — запреты. В такой-то день нельзя делать то-то. Такими запретами полон крестьянский календарь в европейских странах. Мотивировка этих запретов по большей части суеверная или подсказанная церковью, а чаще никакой мотивировки вообще не бывает: нельзя, грех — и все.

Большая часть календарных запретов на те или иные виды работ (полевых, домашних) ложилась на дни зимних святок, первую неделю великого поста, страстную неделю и др. — главным образом на церковные праздники. По всей видимости, они позднего, может быть, церковного происхождения, и с трудом поддаются разумному объяснению.

К числу запретов можно бы отнести и пищевые ограничения, падающие на определенные дни или недели, — так называемые посты. Но вопрос о происхождении и функциях обычая поститься — вопрос совсем особый, и в настоящей главе не место его рассматривать.

* * *

Так как приметы погоды и урожая никогда не давали и не могли дать надежных результатов, то естественно, что человек, и особенно крестьянин, издавна обратился к другому, хотя сходному, но, к несчастью, еще менее надежному, источнику информации о будущем — к гаданию.

В отличие от примет, где человек только примечает то, что показывает ему окружающая его среда, и делает из этого какие-то выводы, гадание есть способ получения информации (пусть недостоверной, даже ложной) из обстановки, искусственно создаваемой самим человеком. Гадание в отличие от примет, основа которых реальна, хотя в них много и суеверного, целиком входит в область суеверия и реальной основы в нем нет. Но в нем есть некий известный психологический эффект: благоприятное гадание повышает в некоторых случаях психическую энергию, уверенность в себе, уверенность в успехе, а неблагоприятное, напротив, может подействовать на психику угнетающе; потому можно считать, что благоприятное гадание помогает желаемому «сбыться».

Нас интересуют здесь — оговоримся — только те гадания, которые привязаны к определенным моментам народного календаря, а именно — гадания, составляющие один из компонентов календарных обычаев. Но не надо забывать, что всегда существовало и существует великое множество других гаданий, никак не связанных ни с календарем, ни с погодой, ни с урожаем. Гадания (мантика) вообще занимали в прошлом очень большое место в общественной и семейной жизни людей. Достаточно вспомнить гадателей у первобытных племен: они давали советы в разных затруднительных случаях. Гадание входило составной частью в практику знахарей, «делателей погоды», шаманов и др. Еще более яркий пример — система государственной мантики и частных гаданий в странах древнего мира, особенно в Египте, Вавилонии, Греции, Риме. В Риме, например, ни одно важное государственное дело не предпринималось без обязательной консультации профессиональных гадателей — авгуров, гаруспиков.

Оставим, однако, все это в стороне займемся только календарными гаданиями, входящими в практику праздничных и сезонных обрядов.

Гадания очень разнообразны, более разнообразны, чем рассмотренные выше приметы. Хотя они и приурочены по большей части к тем же точкам календаря, но связаны с более широким кругом вопросов. Сами способы гаданий также гораздо более пестры и разнохарактерны, чем довольно монотонные наблюдения примет.

Но, как это ни странно, рассмотрение типов, форм и разновидностей гаданий проще, чем примет. Быть может, потому, что здесь нет надобности искать какой-то основы в реальной действительности. Основа, правда, есть, и она всегда одна и та же: настоятельная потребность — и объективная, и психологическая — знать что-то о предстоящих событиях, близко затрагивающих интересы человека. Но эта потребность удовлетворяется лишь воображаемым, а не действительным способом.

Гадания можно классифицировать так: 1) по времени (к каким дням приурочены); 2) по цели (о чем гадают); 3) по способу.

Первый пункт не представляет никаких трудностей. Не забудем, что нас здесь интересуют только календарные гадания. Сразу же можно видеть, что они вписываются в те же узловые моменты сельскохозяйственного года, к которым в большинстве случаев приурочены приметы и особенно народные календарные праздники. Гадают больше всего зимой, точнее, с поздней осени, с мартынова, андреева дня, на святки, а также весной, начиная с масленицы-карнавала, последней недели поста и вплоть до начала лета, до троицына и иванова дня. На рождество, Новый год, крещение гадания занимали одно из самых видных мест в традиционном ритуале.

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали.

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали…[137]

… По старине торжествовали

В их доме эти вечера (крещение. — С. Т.):

Служанки со всего двора

Про барышень своих гадали…[138]

Почему обычай гадания привязан больше к холодному времени года? Потому, что это — время подготовки сельскохозяйственных работ, время, когда и приметы, и гадания призваны как-то ответить на естественное желание земледельца угадать сроки посева и перспективы урожая. Летом же и осенью надо убирать урожай, а не гадать о нем.

А почему именно на святки и на Новый год падает большинство гаданий? По закону «инициальной магии» — «магии первого дня». Более точно было бы называть новогодние гадания «мантикой первого дня»: начало какого-то отрезка времени (года) бросает некий свет на весь этот этап, т. е. на весь начинающийся год. Конечно, те или иные приемы гадания применялись и в другие, более или менее знаменательные даты года.

Не так трудно разобраться и в вопросе о целях гаданий. Первичная и, надо думать, древнейшая цель — та же, что и в приметах: узнать погоду. Но, конечно, не на день или на два вперед, а на предстоящий сезон, на весну и лето. Но эта ближайшая цель подчинена другой, более существенной: узнать, какой будет урожай хлеба, овощей, льна, винограда.

В некоторых случаях мы встречаем в кристально чистом виде гадание о погоде на предстоящий год. Так, во многих странах Европы это делалось так: разрезали луковицу (или половинку луковицы) на 12 долек, называя каждую дольку именем одного из месяцев, от января до декабря; дольки посыпали солью и оставляли на ночь. На утро смотрели, на какой дольке соль намокла, на какой осталась сухой; соответственные месяцы будут сырыми или сухими.[139]

А вот один из примеров гадания непосредственно об урожае. У финнов был обычай под Новый год устилать пол жилья соломой, затем подбрасывать ее вверх; если стебли соломы зацеплялись за выступающие жерди перекрытия, то надо ожидать хороший урожай, если вся солома падала вниз, — неурожай.[140]

Гадали и об общем благополучии семьи в наступающем году. Гадали о каждом члене семьи в отдельности — что его ждет? Неблагоприятный исход гадания мог означать болезнь, даже смерть данного лица.

Самый частый предмет гаданий святочно-новогодних, весенних, летних — это гадание девушек о замужестве. Об этом обычае говорится во всех этнографических описаниях любого народа. Гадали о том, суждено ли девушке вообще выйти замуж в ближайшее время, в наступающем году? Кто будет суженым? Из какой стороны он появится? Богатый или бедный? Кто он по профессии?

Чем объясняется такое обилие сообщений о девичьих гаданиях? Конечно, социальными условиями. Сложившийся в странах Европы патриархальный семейный строй лишал женщину всякой самостоятельности в вопросах заключения брака и создания семьи. Эту законнейшую человеческую потребность, законнейшее желание иметь мужа и детей женщина не могла удовлетворить при помощи каких-либо активных действий. Девушка не имела права искать себе жениха: это было строго запрещено обычаем, под страхом всеобщих насмешек. Если девушка красива собой, если она богата, имеет приданое, — ей не приходится долго ждать женихов. А если этих преимуществ у нее нет и на «ярмарке невест» ее оттесняли соперницы, ей не оставалось ничего другого, как ждать, мечтать о женихе и… гадать.

Наряду с гаданиями девушек о замужестве практиковались и гадания парней о невесте. Но об этом сообщений гораздо меньше. Видимо, обычай мужских гаданий был распространен меньше, и значение его было намного слабее. Немудрено. Деревенский (да и городской) парень, задумавший жениться, обычно легко мог это сделать. Ему оставалось, если только он не был уродом, калекой или очень бедным, выбрать невесту или же за него это делали родители. Гадать о невесте в большинстве случаев ему не было надобности.

Вопрос о социальной стороне обычая гадания вообще очень важен. Кто является субъектом мантических обрядов? Кто, собственно, гадает?

Все говорит за то, что в подавляющем большинстве случаев гадание о погоде, об урожае, о благополучии ведется от имени семьи, домохозяйства. Субъект гадания — семья. Если гадание ведется по более дифференцированной программе, каждый член семьи выступает отдельно — гадает о своей личной судьбе. Девушки, гадающие о замужестве, действуют каждая от себя.

Но любопытно, что в отдельных случаях видны следы древней общинной организации — коллективное гадание, один из пережитков режима сельской общины. В числе самых ярких примеров — болгарский обычай ладувания под Новый год. Девушки целой махалы (часть села, квартал) собирались вместе где-нибудь у источника, у колодца, на перекрестке, зачерпывали в полном молчании ведро воды («немая вода»), которой приписывали особую магическую силу. В это ведро каждая девушка бросала горсть овса, колечко или букетик со своей меткой. Маленькая девочка вынимала эти предметы по очереди, под пение особых обрядовых песен: слова песен относились к будущему мужу девушки, чье колечко вынуто. Затем девушки брали из ведра понемножку овса и клали себе под подушку в надежде, что приснится суженый.[141]

Что касается самих способов гадания, то они так разнообразны, что с трудом поддаются систематизации. Есть, правда, давно описанные в литературе и хорошо известные на практике способы гадания, но они в большинстве своем не имеют никакого отношения к календарным обычаям и обрядам. Так, гадание по звездам (астрология) в средневековье составляло монополию особых специалистов — звездочетов, и оно никогда не практиковалось простыми людьми; гадание по руке (хиромантия) уже по одному тому не входило в календарную мантику, что у каждого человека линии рук всегда одни и те же; гадание на картах — повседневная практика по большей части тоже особых специалисток-гадалок, во всяком случае, это не календарный обычай; «античные» способы гадания — по полету птиц (орнитомантия), по внутренностям жертвенных животных, вопрошание духов умерших (некромантия) — тоже здесь не применяются.

Из описанных же в практике календарных (святочно-новогодних и др.) приемов гадания чаще всего встречаются: вынимание жребия, пускание на воду венков, гадание по застывающим жидкостям (воск, олово, свинец) прорастающим веткам, по брошенным наудачу ботинкам (куда упадет носком), по отражению в зеркале, по домашним птицам, клюющим зерно, по имени встречного прохожего, по сновидениям (онейромантия: специальный способ увидеть во сне суженого) и др. Установить какую-либо закономерность в выборе этих столь разнообразных гадальных приемов пока не удается. Даже простая систематика их весьма затруднительна.

Очень вероятно, что некоторые из перечисленных и иных приемов гадания восходят к незапамятной древности; другие могли сложиться в недавнее время. Но общий смысл их всегда один и тот же — предугадать будущее, притом в жизненно важных вопросах.

* * *

Гадания вместе с верой в приметы, видимо, составляют наиболее устойчивый стержень календарных обычаев и обрядов, особенно тех, которые приурочены к самым значительным моментам сельскохозяйственного года: к зимнему святочному циклу, к праздникам наступления весны, к дню летнего солнцестояния. Этот компонент сезонных праздников — древнейший или, если угодно, один из древнейших, но не в том смысле, что все другие компоненты праздников развились или сложились из этого первоначального ядра: утверждать подобное было бы грубым упрощенчеством и недопустимым эволюционистским схематизмом. К первоначальному стержню позже присоединились иные элементы, создавая в ходе истории все более и более сложный клубок традиционных обрядов и поверий.

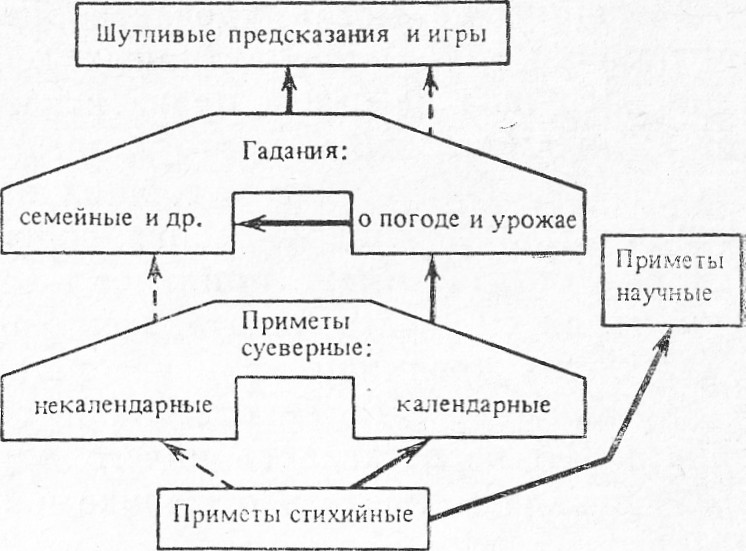

Схема 2

Однако, продолжая существовать с древности вплоть до наших дней в составе праздничного ритуала святок, Нового года, масленицы, Ивана Купала, и пр., гадания уже давно начали терять свой первоначальный серьезный смысл. Гадать по традиции продолжают, но по-настоящему в это мало кто верит. В большинстве случаев новогодние «предсказания» превратились в простое развлечение, в своеобразную игру, часто в форме взаимного вышучивания и флирта для молодежи. Иначе говоря, обычай гаданий разделил судьбу большинства других традиционных обрядов и обычаев, когда-то имевших нешуточное значение, но давно его потерявших и превратившихся в простые праздничные развлечения и игры (схема 2).