«Живой текст»: как зацепить читателя

Тексты – новый рупор нашего времени. Пишут все и везде. Посты в социальных сетях, записи в корпоративном блоге и даже подписи к фоточкам в личном Инстаграме – всё это повод выделиться среди других. Или, наоборот, затеряться на общем фоне.

Короткие и длинные, развлекательные и деловые, все тексты конкурируют между собой. Ещё никогда конкуренция не была такой высокой. Тексты становятся разменной валютой для того, чтобы купить, продать, обменять или привлечь. В текстах, как на войне, побеждает сильнейший. И самый техничный. Тот, кто лучше всех заточил «перо», и кто больше всех верил в свою победу.

Берите на вооружение 7 приёмов работы с современным текстом, которые помогут вам решить любые задачи. Если освоите все – ваши тексты будут дочитывать и перечитывать.

4.1. Начинайте писать, представляя конечную цель

У вас как у автора должна быть большая цель. Текст должен быть частью плана по её достижению. Подумайте, чего вы хотите добиться с помощью этого текста.

Каков ваш идеально желаемый результат? Чтобы купили ваш продукт? Чтобы о вас узнали? Чтобы узнали завистники и позавидовали ещё больше? Или чтобы после текста у вас появилось больше френдов и лайков на страничке? Цель может быть любой, средство ей – текст. Вы должны с самого начала понимать, что будет тем результатом, ради которого вы берётесь за текст.

Вот цели, которые обычно ставят перед собой авторы:

• Текст для решения бизнес‑задач: продающий, вовлекающий, подогревающий.

• Текст для массажа собственного эго: хочу признание, лавры, лайки и больше френдов в ленте.

• Текст для повышения собственной экспертности: научно‑популярный, публицистический, информационный.

Арсенал текстов должен быть разнообразным. Разные виды текстов для разных нужд. У вас в цепочке могут быть два и три вида.

Главное всегда держать в голове большую цель – и цель в моменте, для которой вы создаёте этот конкретный текст. Для этого прежде чем браться за перо, ответьте себе последовательно на три вопроса:

а) Что читатель должен понять глобально? (что‑то одно и важное)

б) Что он должен запомнить? (1–3 вещи или инструмента)

в) Какое целевое действие он должен совершить после прочтения.

Мало того у вашего читателя тоже будет цель, и вы с помощью своего текста должны эту цель исполнить: решить его задачу, помочь разобраться с проблемой, научить чему‑то, вдохновить или расставить все точки над Ё.

Для этого нужно хорошо знать и понимать своего читателя. Изучать его так, как если бы вы изучали себя: где он обитает, в каких кафе обедает, что читает за обедом и какие сайты просматривает. Кто для него ролевые модели и какие слова он использует чаще всего.

Классический маркетинговый соц‑дем анализ больше не работает. Современный метод – определить психотип своего читателя и адаптировать семантику текста под него. В буквальном смысле вам придётся вылезти из собственной шкуры и влезть в шкуру своего читателя. Дышать как он, чувствовать, как он, испытывать те же эмоции и по тому же поводу, что и он.

Актёры используют эту технику, чтобы перевоплотиться в образ. Вам же придётся каждый раз помещать себя в тело, сердце и голову вашего читателя, чтобы писать не от себя, а для него.

Сравните

Вариант 1

«Если вы мама трёхмесячного малыша, то наверняка сталкивались с неприятным явлением младенческих колик. Малыш извивается как ужик, пыхтит паровозом, тужится изо всех сил и постоянно заходится в плаче, а вы ничего не можете сделать… Как быть, если все известные методы перепробованы?»

Текст для всех, у кого младенцы с коликами. Он вроде бы решает задачу, но не говорит на языке вот этой конкретной мамы‑читателя, которая озабочена своей конкретной проблемой.

Вариант 2

«Снова кричит. Извивается, сучит ножками. Плачет без остановки. Хочется убежать и скрыться, не знаешь куда себя деть. Спрашиваешь: а что я ещё могу сделать, уже попробовала всё?!»

Текст для мамы DC‑шного типа по методологии DISC: ей важна конкретика, динамика, минимум рассусоливаний, максимум решений. Итак, пишите, начиная с вопроса «Зачем». Своего зачем – и зачем вашего читателя.

4.2. Структурируйте текст по принципу пирамиды

Первая цель любого текста – рассказать о том, чего читатель еще не знает. И когда читатель берётся за текст, который открывает ему что‑то новое, это автоматически вызывает в его голове логичный вопрос: почему? как? с какой целью он сказал мне это?

Чтобы читатель двинулся по тексту дальше, он должен получить ответ на свой мысленный вопрос. То есть автор должен заложить ответ на него в текст. Не прямо, конечно, но косвенно: так, чтобы у читателя вопросов не оставалось. Этим ответом, однако, он вновь расскажет что‑то, чего читатель не знает.

Поэтому читатель будет ставить очередные вопросы, на которые снова и снова придётся отвечать. Такой диалог из вопросов и ответов захватывает внимание читателя, переключает его внимание в туннельный режим и ведёт сквозь текст до самого конца.

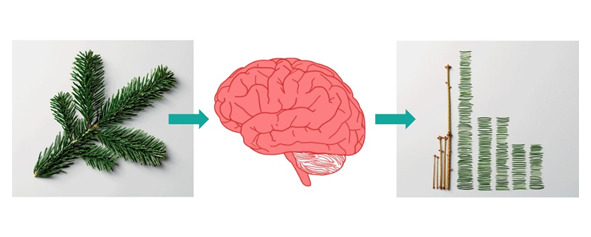

Когда читатель берётся за текст, он проделывает интеллектуальный труд. Наш мозг устроен таким образом, чтобы разложить всю поданную информацию по полочкам.

Буквально вот так:

Фото швейцарского художника‑дизайнера Урсуса Верли

И если структуры нет или информация подана нелогично, читатель быстрее утомляется – ему становится физически тяжело. Появляется повод быстрее свернуть окно, закрыть статью, отложить книгу.

Более того, если в тексте задана неправильная логика, читатель может так и не понять, о чём говорил автор. Мозг просто достроит свою логику и сделает свои выводы, и в результате получится каша. Интерпретация.

Не заставляйте читателя разбираться в небрежно поданной информации, восполнять пробелы собственными домыслами, достраивать рассуждения автора и тратить силы на то, чтобы понять вас. Задача структуры – максимально эргономизировать текст, то есть сделать его удобоваримым для мозга читателя. Она объясняет порядок и взаимосвязи между тезисами или событиями текста.

Структура = порядок + взаимосвязь

И хотя тексты могут быть разными, универсальная структура одна :

• Следующий уровень резюмирует предыдущий (вертикальная взаимосвязь).

• На одном уровне идеи одной весовой категории (котлеты и шашлык, но не котлеты и мухи).

• Идеи на каждом уровне логически упорядочены (горизонтальные взаимосвязи).

Смотрите на примере

Проговорите этот текст про себя.

Дизайнер заболел, у автора машина сломалась, и он занимается ремонтом. И, вообще, вы знаете, я неправильно оценил сроки. Скорее всего мы опоздаем со сдачей проекта в печать.

Чувствуете, как захотелось скорее выпроводить докладчика вон и больше ничего не слушать? Так же случается с читателем, мозг которого взрывается обилием деталей, не вытекающих друг из друга. А теперь прочитайте этот текст:

Мы опаздываем на 2 недели со сдачей в печать. Случился форс‑мажор: дизайнер болеет, у автора проблемы с машиной. Но я договорился с типографией, и нашу книгу напечатают в срок.

Что сделали? Начали с главного аргумента. Ответили на вопрос «почему опоздали?». Ответили ещё раз на вопрос «И что дальше?». Убедили. Откланялись.

4.3. Насыщайте текст цифрами, деталями, статистикой. Используйте образы и метафоры

У читателя в мозге два полушария. Как и у вас, дорогой автор. Это значит, что и они, и мы перевариваем информацию двумя способами: левым – когда воспринимаем цифры, точные данные, статистику, правым – когда слышим образные сравнения, метафоры и творческие подробности. Чтобы включить оба и, соответственно, сделать текст «тоннелем» для читателя, нужно использовать самые разные средства.

Для «левополушарных» нужны прямые факты:

• Цифры

• Статистика

• Научные публикации

• Доклады всемирных Организаций

• Прямая речь (цитата)

• Оригинальная фотография

• Оригинальная иллюстрация

• Расписка от руки

• Письмо электронное или от руки

Не забываем соблюдать законы журналисткой этики и проверять факты:

• Искать первоисточник или несколько источников, когда вносим в текст неоригинальную мысль, цитату, суждение.

• Спрашивать противоположную сторону, если речь заходит о субъективном мнении или личном отношении.

• Распознавать сфабрикованные «утки» и проверять соцсети на предмет новизны, если вводим в текст ссылки на третьих лиц.

Любую абстракцию переводим в конкретику. Мы и сами часто не замечаем, как используем в речи субъективные интерпретации, за которыми нет фактов.

Потренируйтесь сами на примерах ниже

Измените подчеркнутый текст на цифры, данные, статистику:

«Я – самый лучший бухгалтер»

«Наша компания – лидер рынка оборудования »

«У нас огромное число клиентов»

«Я занимаюсь наукой »

«Мы выполнили план»

Когда текст завершён, проверьте по пунктам, насколько вы этичны перед своим читателем :

• Ссылаетесь на первоисточники.

• Используете прямые цитаты со сноской.

• Никаких « Википедий» и « нашёл в Интернете».

• Не воровали иллюстрации.

• Использовали только оригинальные фотографии.

• Согласовывали упоминания и цитаты с их авторами.

• Согласовывали @ (отмечания в соцсети) и # (хештеги) с их владельцами.

Для «правополушарных» нужны литературно‑художественные приёмы:

• Метафора, то есть скрытое сравнение с другим объектом: это как…

• Явное сравнение: оно как белый снег…

• Включаем воображение: представьте себе…

• Описываем обстановку действия: у меня перед глазами нарисовалась такая картина…

• Намеренное усиление или преувеличение: и это супер‑мега‑гига прорыв…

• Часть называется так же, как целое: аудитория и аудитория…

• Эпитеты – описывают: прекрасный, чудесный, удивительный…

• Намеренный повтор в тексте: снова вздох. Снова вздох. Снова вздох…