В Италии установлен памятник Александру Прохоренко

В Италии, 6 августа 2017 года, состоялась церемония открытия памятника погибшему в Сирии Герою Российской Федерации Александру Прохоренко. Статуя солдата, устремившего взгляд в небо, находится в одном из парков города Валльи-Сотто в Тоскане. На мероприятие пришли более ста человек, среди которых представители властей коммуны, местные жители и российские дипломаты.

Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских Военно-космических сил, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

Монумент изготовлен из местного белого мрамора, который добывается в карьерах в окрестностях Вальи-Сотто, что позволило снизить стоимость изготовления памятника с 80-100 тысяч евро в несколько раз. Примечательно, что из этого же материала сделан зал аудиенций Павла VI в Ватикане. Автором мемориала стал французский скульптор, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр.

Мэр города Марио Пулья подчеркнул, что Италия очень ценит то, что Россия сражается с настоящей мировой угрозой — террористами «Исламского государства». Данным памятником итальянская сторона выразила свое почтение к россиянину, «который отдал свою жизнь ради всех нас». Глава Вальи-Сотто подчеркнул, что поступком Александра Прохоренко «может гордиться весь мир».

Памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тысяч человек. На его территории, возле знаменитого подвесного моста через озеро, уже находятся скульптуры итальянского телохранителя Фабрицио Кватрокки, который погиб в Ираке, будучи заложником, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.

6 августа 1961 — В девять часов утра по московскому времени советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.

Герман Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости, и даже сумел поспать. Это был второй полет человека в космос, но первый суточный полет.

На момент полёта Герману Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. После полёта Титов участвовал в различных космических программах, пока в 1992 году не ушёл в отставку.

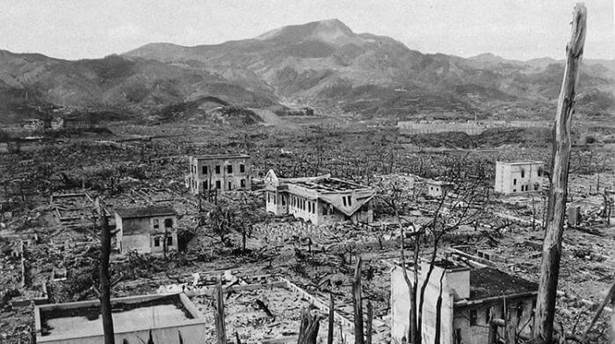

6 августа 1945 — В 8 часов 15 минут утра на японский город Хиросиму с американского самолета Б-29 «Энола Гей» была сброшена атомная бомба под кодовым названием «Малыш».

На удалении 6-7 км от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва.

Никакой военной необходимости в этой акции устрашения не было. В результате взрыва, произошедшего на высоте 600 м, большая часть города была разрушена, погибло и пропало без вести более 140 тысяч его жителей.

Через десять лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной.

6 августа 1941 года первыми партизанами, удостоенными звания Героя Советского Союза, стали командиры белорусских партизанских отрядов Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский. В феврале 1942 года этого звания удостоены партизаны-комсомольцы, действовавшие во вражеском тылу в Московской обл.: А.П. Чекалин, М.А. Гурьянов, И.Н. Кузин, 3.А. Космодемьянская. Всего из числа партизан Героями Советского Союза стали 249 человек, из них двое – С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров – дважды.

6 августа 1925 года был убит Григорий Котовский. Российский революционер, советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны.

Григорий Котовский на фото в центре

Григорий Котовский на фото в центре

Сделал карьеру от уголовного преступника до члена Союзного, Украинского и Молдавского Центрального Исполнительного Комитета.

6 августа 1915 — Одно из самых известных событий Первой мировой войны, которое вошло в историю под названием «Атака мертвецов», — это контратака 13-й роты 226-го Землянского полка, произошедшая 6 августа 1915 года при обороне крепости Осовец на Восточном фронте, когда при отражении немецкой газовой атаки около полсотни русских солдат обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско.

Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом обороны западных рубежей Российской Империи, она располагалась на реке Бобра у местечка Осовице (ныне Польша) в 50 километрах от города Белосток.

Крепость Осовец была основана в 1795 году, после вхождения польских территорий в состав Российской империи. Крепость строилась с целью обороны коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратегическими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена и «запирала» железнодорожный и шоссейный пути на Белосток. Строительство различных фортификационных сооружений в самой крепости и вокруг неё велось более ста лет.

В годы Первой мировой войны, согласно планам русского Генштаба, крепость должна была защищать от немцев переправу через Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее везде в Россию. Несмотря на малые размеры крепости, обойти её было практически невозможно – на север и на юг от неё располагались непроходимые в округе болота. И командование просило защитников Осовца, в случае перехода германской армии в наступление, продержаться 48 часов. Крепость стояла полгода.

Первые попытки штурма Осовца были предприняты немецкими войсками в сентябре 1914 года. Немцы имели многократный численный перевес, смогли подтянуть тяжёлую артиллерию, когда 40 батальонов ландвера попытались взять крепость «с ходу». Но понесли серьёзные потери и были вынуждены перейти к позиционной войне, активно накапливая силы. Сюда были доставлены четыре знаменитые «Большие Берты» (осадные орудия 420-мм калибра, 800-килограммовые снаряды которой проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия) и десятки других мощных осадных орудий. Основательно подготовившись, 25 февраля 1915 года немцы опять пошли на штурм, открыв сначала ураганный огонь по крепости. В течение нескольких дней, несмотря на ожесточенные атаки и артобстрел, русские части удерживали оборону, крепость не сдалась. Израсходовав огромное количество снарядов, немцы вновь перешли к позиционным действиям, которые продолжались до середины лета. В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, и в её планах было окончательно взять всё ещё непокоренный Осовец. Сюда было стянуто 14 батальонов пехоты, еще несколько десятков тяжелых осадных орудий и 30 батарей отравляющего газа.

Именно отравляющие вещества (в данном случае – хлор), при мощной артподдержке, было решено использовать при взятии крепости. Кстати, применение отравляющих веществ было ещё в новинку для воюющих сторон, поэтому средств защиты у них практически не было, поскольку противогазы тогда ещё только разрабатывали.

И вот, 6 августа 1915 года, выждав попутный ветер, немцы применили отравляющие газы – на рассвете в 4 часа утра на русские позиции потёк тёмно-зелёный туман. Этот день стал «чёрным» для защитников Осовца. В итоге, газ проник на общую глубину до 20 км, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 км и до 12 метров по высоте. При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у защитников крепости, результат газовой атаки оказался сокрушительным: 9, 10 и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью, от 12-й роты в центральном редуте в строю осталось около 40 человек. От трёх рот у Бялогронд — около 60 человек. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции остались без оборонявшихся. Большие потери понесла и крепостная артиллерия. В крепости из строя выбыло свыше 1600 человек, в целом весь гарнизон получил отравления той или иной степени тяжести.

После газовой атаки немецкая артиллерия открыла мощный огонь по крепости, в том числе и снарядами с хлорпикрином, а затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия выжженных позиций. Подавляя одиночное сопротивление, они быстро преодолели первую и вторую линию колючей проволоки, заняли тактически важный укреплённый пункт «двор Леонова» и двинулись дальше. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после такого. Сопротивления после подобной подготовки никто не ожидал.

Однако, немцы двигались слишком быстро и попали под собственные газы. К тому же, остатки русской артиллерии — 12-й роты у центрального редута – сумели открыть огонь по противнику. А комендант крепости генерал-лейтенант Н.А. Бржозовский приказал организовать артиллерийский огонь по уже занятым противником участкам Сосненской позиции и контратаковать в штыки «всем, чем можно». Навстречу немцам встали остатки русской пехоты – бойцы «с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки», выглядевшие как «живые мертвецы».

Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка – чуть больше 60 человек, атаку которой возглавил подпоручик В.К. Котлинский. По сохранившимся свидетельствам участников тех событий, вид контратакующих русских солдат был настолько жутким, что они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. И завершила дело пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам Сосненская позиция была очищена от противника, который атаку повторять не стал.

Именно эта битва и получила позже название «Атака мертвецов», когда несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка!

В том же году в газетах «Русское слово» и «Псковская жизнь» было опубликовано воспоминание одного из непосредственных участников обороны Осовца, который относительно самой контратаки 24 июля (6 августа) в частности сообщал:

Я не могу описать озлобления и бешенства, с которым шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулемётный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат.

Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью – раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевлённые только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям.

Крепость Осовец, 1915 г

Крепость Осовец, 1915 г

Немцы не выдержали бешеного натиска наших солдат и в панике бросились бежать.

Осовец немцы так и не взяли, однако, как ни печально, участь крепости уже была решена: русское командование приказало её эвакуировать. Поскольку тогда русская армия отходила из Польши, и стратегическая необходимость в обороне Осовца отпала. Началась эвакуация 18 августа и прошла спокойно, в соответствии с планом, всё, что нельзя было вывести, взорвали. Но «Атака мертвецов» 13-й роты навсегда стала нерукотворным памятником и символом стойкости русского солдата. В последние годы это событие Первой мировой войны получило широкую известность, являясь славной страницей в истории русской армии.

Руины крепости Осовец, 1915 г

Руины крепости Осовец, 1915 г

6 августа 1888 — Под Петербургом, в дачном местечке Тярлево, неподалеку от Царского Села (ныне г. Пушкин), проведены соревнования по бегу, положившие начало отечественной лёгкой атлетике.

В то лето группа молодых людей, отдыхающих в дачном местечке Тярлево, создала кружок любителе бега, и 6 августа того же года они провели первое соревнование по бегу. Деньги на организацию соревнования, на памятные призы собирали по подписке.

В следующем году кружок принял наименование «Общество любителей бега», а с 1893 года — «Петербургский кружок любителей спорта». Занятия бегом кружковцы начинали ранней весной на Петровском острове, а с наступлением лета — в Тярлево. Программа соревнований дополняется в 1893 году прыжками в длину с разбега, с 1895 года — бег, спортивную ходьбу, прыжки в длину и высоту с разбегом и без разбега, толкание ядра, метание кожаного мяча, тройной прыжок с места и разбега, барьерный бег, кросс. Чуть позже появляются соревнования по метанию диска и метанию копья.

В программу большого спортивного праздника, организованного кружком в 1895 году, на котором благодаря бесплатному входу присутствовало около 10 000 зрителей, помимо велосипедных гонок вошли бег на разные дистанции, прыжки в длину с разбега, бег с барьерами, метание мяча и чугунного ядра. Кружок стал центром развития легкой атлетики в России. Здесь были выработаны первые правила соревнований, которые получили общее признание.

В 1911 году был создан Всероссийский союз любителей легкой атлетики.

6 августа 1657 года умер Богдан Хмельницкий