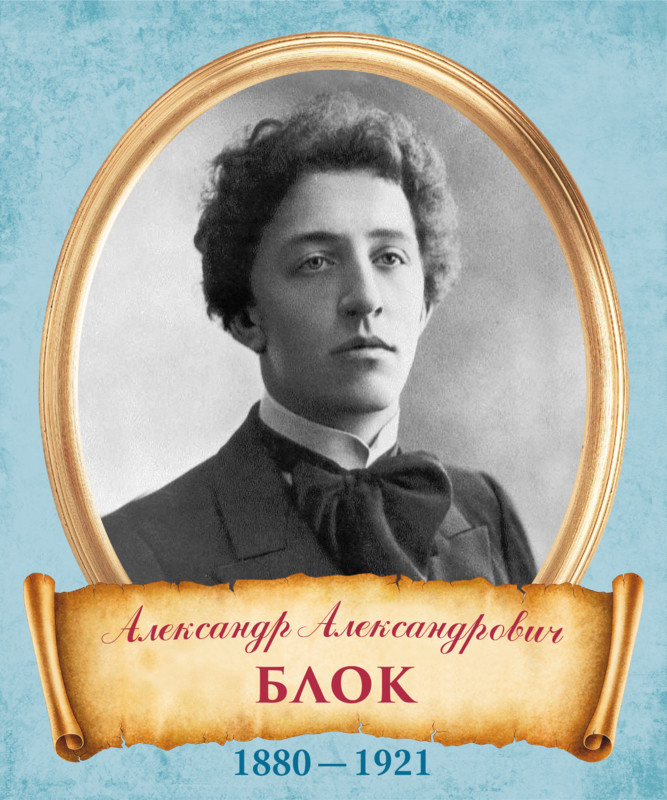

7 августа 1921 — Умер Александр Блок

Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию.

Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок.

Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «Двенадцать»1 Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры2, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла.

Владимир Владимирович Маяковский 1921

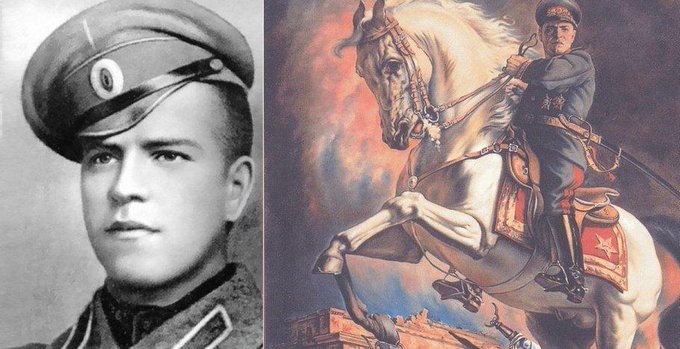

7 августа 1915 года в городе Малоярославце 19-летний Георгий Жуков был призван в армию и зачислен в 5-й запасной кавалерийский полк, располагавшийся в городе Балаклея Харьковской губернии. С той поры Жуков был военным до конца своей жизни.

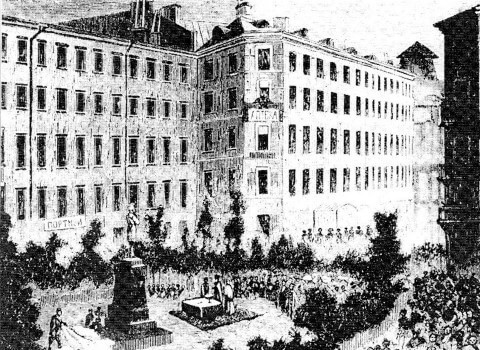

7 августа 1884 — Состоялось открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Пушкинском сквере — первый памятник великому русскому поэту в Санкт-Петербурге.

7 августа 1884 — Состоялось открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Пушкинском сквере — первый памятник великому русскому поэту в Санкт-Петербурге.

Торжественное открытие памятника А.С. Пушкину в сквере на Пушкинской улице. 1884. Гравюра М. Рашевского по рисунку П.П. Гнедича

Идея создания такого монумента возникла сразу после его гибели. В.А. Жуковский предлагал установить памятник в Царском Селе. Кроме него такую инициативу выдвигали Министерство иностранных дел в 1885 году и выпускники Александровского лицея в 1860-м. Кроме варианта с Царским Селом рассматривался вопрос увековечивания памяти о Пушкине в Михайловском. Сбор средств на создание памятника начался в 1860 году, но окончательного решения ещё долго не принималось. Когда в 1881 году было завершено создание Пушкинского сквера, он тоже стал одним из вариантов установки памятника А.С. Пушкину. В октябре 1882 года городская управа рассмотрела три проекта памятника, и был выбран вариант Опекушина. Проект пьедестала разработали архитекторы Н.Л. Бенуа и А.С. Лыткин. Долгое время критика либо снисходительно относилась к произведению известного скульптора, либо вообще обходила его молчанием. Однако время достаточно объективно определило место этого памятника в жизни Санкт-Петербурга.

Особенно удачным кажется установка его именно на Пушкинской улице, проект которой разрабатывался практически одновременно с работой над памятником. Его появление подчеркнуло уникальный ансамбль застройки улицы, создав удивительное подобие интерьера с памятником в центре воздушного зала с деревьями, которые удачно имитируют стены, поддерживающие свод неба. Скульптура поэта невысокая, соразмерная человеку, вызывает ощущение почти домашней обстановки. С памятником связана одна не очень старая легенда. Однажды перед самой войной было принято решение о переносе памятника на новое место. На Пушкинскую улицу прибыл грузовик с автокраном, люди в рабочей одежде начали было осуществлять этот план. В сквере вокруг памятника играли дети, они подняли крик и с возгласами: «Это наш Пушкин!», — окружили пьедестал памятника, мешая рабочим. В замешательстве рабочие позвонили начальству. На другом конце провода долго молчали, оценивая необычную ситуацию, а потом со словами: «Ах, оставьте им их Пушкина!», — бросили трубку. Памятник остался на своем месте. Вокруг него всегда дети, и Пушкин, конечно же, кажется им своим.

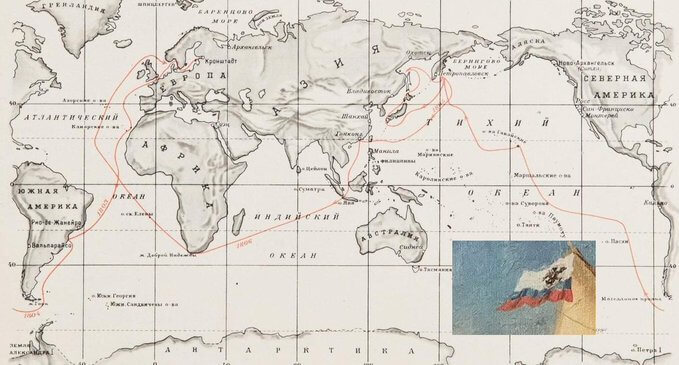

7 августа 1802 — Иван Федорович Крузенштерн был утвержден начальником Первой кругосветной экспедиции. Необходимость такого предприятия назрела давно.

Американские владения России остро нуждались в регулярном и быстром снабжении продуктами, которые до сих пор доставлялись посуху по ужасным дорогам через всю Сибирь в Охотск, где их перегружали на суда и только после этого переправляли в Новый Свет. В 1799 году Крузенштерн направил в Военно-морское министерство предложение об организации кругосветного плавания.

Американские владения России остро нуждались в регулярном и быстром снабжении продуктами, которые до сих пор доставлялись посуху по ужасным дорогам через всю Сибирь в Охотск, где их перегружали на суда и только после этого переправляли в Новый Свет. В 1799 году Крузенштерн направил в Военно-морское министерство предложение об организации кругосветного плавания.

По замыслу Крузенштерна, кругосветная экспедиция должна была доказать возможность и целесообразность подобных плаваний для России. А главное, позволяла вплотную заняться изучением Мирового океана и встать в один ряд с такими морскими державами, как Великобритания, Испания и Франция.

Проект Крузенштерна долгое время оставался без ответа и оказался востребованным лишь тогда, когда со схожим предложением к императору обратилась влиятельная и богатая Российско-американская компания (РАК).

Иван Федорович Крузенштерн

Ровно через год 7 августа 1803 года корабли «Надежда» и «Нева» покинули Большой Кронштадтский рейд. Иван Крузенштерн отправился в свое первое русское кругосветное путешествие. «Надежда» и «Нева» отплыли из Кронштадта, пересекли Атлантику, обогнули мыс Горн, вышли в Тихий океан и добрались до Камчатки. При посещении японского порта Нагасаки русские показали японцам невиданное чудо — полет теплового аэростата-монгольфьера. Три года спустя экспедиция пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и вернулась в Кронштадт.

7 августа 1782 — После 16 лет строительства на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия памятника императору Петру I.

7 августа 1782 — После 16 лет строительства на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия памятника императору Петру I.

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А. К. Мельникова с рисунка А. П. Давыдова, 1782

Автором проекта был приглашенный Екатериной II французский скульптор Этьен Фальконе, голова фигуры Петра была отлита по эскизу ученицы скульптора Мари-Анн Калло.

7 августа 1714 года русский флот под командованием адмирала Федора Апраксина одержал первую в истории крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны.

7 августа 1714 года русский флот под командованием адмирала Федора Апраксина одержал первую в истории крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны.

В результате русские войска заняли Аландские острова, что позволило значительно укрепить позиции в Финляндии. 7 августа – две блистательные победы русского флота над шведами: у мыса Гангут (1714 год) и о. Гренгам (1720 год).

7 августа 1524 — Под Москвой по указу князя Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска основан Новодевичий монастырь, один из самых удивительных по красоте архитектурных ансамблей. Расположенный в излучине реки Москвы у трех переправ, в урочище Лужники на Девичьем поле (иначе именовавшемся Самсоновым лугом).

Название Девичьего поле получило потому, что, по преданию, во времена татаро-монгольских нашествий на нем отбирали русских девушек, которым предстояло отправиться в Орду. Монастырь играл оборонительную роль, защищая Москву с юго-запада. Также Великий князь повелел главный соборный храм освятить в честь чудотворной Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия». Икона Божьей Матери «Путеводительница» (по-гречески «Одигитрия»), по преданию, была написана святым Евангелистом Лукой и сначала находилась в Иерусалиме. Затем ее перенесли в Царьград (Константинополь, столицу Византийской империи), где императоры очень часто брали ее с собой в походы против своих неприятелей и с нею одерживали победы. Списком с нее благословил в XI веке византийский император Константин Мономах свою дочь Анну, выдавая ее за черниговского князя Всеволода. В XII веке сын Всеволода Владимир Мономах перенес эту икону из Чернигова в Смоленск, после чего икона и получила наименование Смоленской.

В XIV веке «Одигитрия» была перенесена в Москву. Но в XV веке жители Смоленска, находясь под властью Польши, попросили вернуть икону их городу. Икону из Москвы в Смоленск провожали торжественно, с крестным ходом. Прощальный молебен был совершен на Девичьем поле. В 1598 году в Смоленском соборе монастыря был избран на царство Борис Годунов. В XVI-XVII веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов: первая русская «самодержавная» царица Ирина Годунова, царевна Софья. В Новодевичьем монастыре провела последние годы жизни первая жена Петра I — Екатерина Лопухина.