Операционные усилители и схемы их включения

Цель работы: изучить особенности микросхемотехники операционных усилителей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСХЕМОТЕХНИКИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Схемотехнически ОУ в основном выполняется по схеме усилителя Свое название операционный усилитель (ОУ) получил от способности выполнять различные операции над сигналами с помощью пассивных цепей отрицательной обратной связи.

Таким образом, ОУ – это модульный многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, по своим характеристикам приближающийся к «идеальному усилителю» для которого характерно:

При упрощенном анализе схем, содержащих ОУ, удобно пользоваться понятием «идеального ОУ», для которого:

1. Коу = ∞ – коэффициент усиления усилителя;

2. Rвх – входное сопротивление = ∞;

3. Rвых – выходное сопротивление = 0 Ом;

4. Uвых = 0 при Uвх- = Uвх+ = 0, т. е. ОУ сбалансирован;

5. Df – диапазон усиливаемых частот = ∞;

6. Iвх – входной ток 0 А.

Дифференциальный усилитель

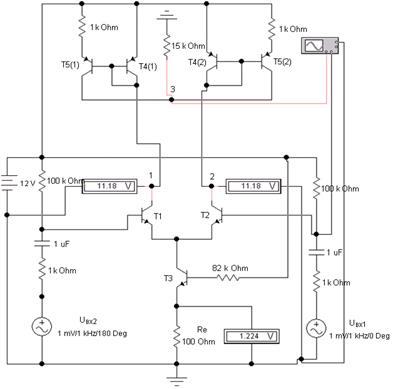

Дифференциальный усилитель (ДУ) является одним из основных каскадов операционного усилителя. Простейший ДУ (рис. 5.1.) состоит из двух одинаковых плеч каждое из которых содержит транзистор Т1, Т2 и нагрузки в виде двух отражателей тока (токовое зеркало) Т4(1), Т5(1) и Т4(2), Т5(2). Эмиттеры транзисторов соединены между собой и через T3, который выполняет роль источника тока и резистор подключены к общей шине.

С помощью вольтметров, подключенных к коллекторам транзисторов ДУ, можно измерять напряжения смещения и параметров транзисторов в статическом режиме, а с помощью вольтметра в эмиттерной цепи транзистора VT3 – контролировать ток покоя по напряжению на резисторе Re. Изменяя фазу источников входных сигналов, можно имитировать чисто синфазные входные сигналы (фаза обоих источников выбирается одинаковой, амплитуда – не более напряжения питания Ucc), дифференциальные сигналы (параметры источников показаны на), смешанный режим (фазы отличаются на несколько градусов, амплитуда – несколько меньше Ucc).

Рис. 5.1. Дифференциальный усилитель схема исследования в EWB 5.12

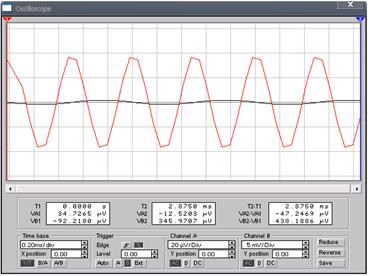

Рис. 5.2. Осциллограммы выходных сигналов схемы рис. 5.1

Предположим, что каскад абсолютно симметричен, т.е. сопротивления резисторов и параметры транзисторов Т1, Т2, входящих в каждое плечо, одинаковы. Тогда при одинаковых входных сигналах Uвх1, (1mv1Khz/0 Deg), и Uвх2 (1mv1Khz/0 Deg); токи транзисторов также будут одинаковы, а это означает, что разность потенциалов между коллекторами (точки 1, 2) будет равна нулю (точка 3). Этот случай, когда оба входных сигнала одинаковы как по амплитуде, так и по фазе, называется режимом усиления синфазного сигнала.

Если на оба входа подать одинаковые по уровню, но разные по фазе сигналы, то в результате ток одного транзистора увеличится, а другого на столько же уменьшится. В этом случае разность потенциалов между коллекторами будет пропорциональна удвоенному значению изменения напряжения на коллекторе транзисторов. При этом через резистор Re будет течь неизменный ток.

Если положительное приращение получит сигнал только на одном входе, например, на первом, это приведет к увеличению коллекторного тока транзистора VT1 и, следовательно, тока через резистор Re. Но увеличение падения напряжения на резисторе Re вызовет уменьшение разности потенциалов между базой и эмиттером транзистора VT2, и его ток уменьшится, причем изменение тока транзистора VT2 будет таково, что приращения напряжений эмиттер-база обоих транзисторов будут одинаковы. Следовательно, при увеличении входного напряжения на некоторую величину потенциал эмиттера увеличится на половину этой величины. При этом приращение напряжения база-эмиттер для обоих транзисторов будет одинаковым, но разного знака.

Хотя в идеальном дифференциальном каскаде синфазный входной сигнал не вызывает появления выходного сигнала, в реальном каскаде имеется небольшой выходной сигнал. Он обусловлен неполной идентичностью характеристик транзисторов Т1, Т2, коллекторных нагрузок и внутренних сопротивлений источников входных сигналов.

Из параметров идеального ОУ следует, что его входы виртуально замкнуты т.е. Uвх- = Uвх+, а Rвх = ∞. Это утверждение следует из того, что при Коу = ∞ напряжение Uвых = Коу (Uвх+ – Uвх-) всегда конечно и по значению меньше напряжения питания Еп , что может иметь место только в том случае когда выполняется условие (Uвх+ – Uвх-)= 0 или (Uвх+ = –Uвх-).

Реально идеальных ОУ не существует. Однако параметры реальных ОУ, с точки зрения погрешностей создаваемых ими, близки к идеальным. Это позволяет использовать понятие идеального ОУ, что существенно упрощает анализ схем, содержащих ОУ. Обычно в устройствах содержащих ОУ он используется не самостоятельно, а с элементами внешней обратной связи, которые целиком определяют его передаточную и частотную характеристику.

В действительности при расчете схем содержащих ОУ следует учитывать конечные значения Rвх оу, Rвых оу и полосы пропускания. Так номиналы резисторов, подключаемые к выводам ОУ, должны удовлетворять очевидным неравенствам

Rmin ≥ 10Rвых оу , Rmax ≤ Rвх оу/10.

Номиналы емкостей, с одной стороны должны быть значительно больше паразитных емкостей схемы. С другой стороны, эти емкости не должны быть большими, так как при этом увеличиваются габариты устройства и потери в конденсаторах.

Для низкочастотных устройств (фильтров) частота единичного усиления должна удовлетворять неравенству

f1оу ≥ f0Ко;

для высокочастотных устройств (фильтров) неравенство оказывается еще более жестким

f1оу ≥ 100f0Ко ,

здесь f0 – граничная частота устройства; Ко – коэффициент усиления устройства в полосе пропускания.