4. Как записывают состав раствора?

5. Что такое удобоукладЫваемость растворной смеси?

6. Как определяют подвижность растворной смеси?

7. Что такое водоудерживающая способность растворной смеси?

8. Как определяютпрочность раствора?

9. От чего зависит водонепроницаемость раствора?

10. Как определяют морозостойкость раствора?

11. Когда происходит усадка раствора?

12. Охарактеризуйте глиняные растворы.

13. Охарактеризуйте известковые растворы.

14. Охарактеризуйте известкбво-гйпСбвые растворы.

15. Охарактеризуйте цементные растворы.

16. Охарактеризуйте цементно-известковые растворы.

17. Какие растворы применяют для облицовочных работ?

18. Что такое мастика и когда ее применяют?

19. Как приготавливают полимерные мастики?

20. Как приготовить Клей из сухой смеси?

Глава 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

6.1. Штукатурные слои и их назначение

Одной из основных целей оштукатуривания является выравнивание поверхности. Основание, которое необходимо выровнять, часто имеет очень большие неровности и отклонения от вертикали и горизонтали, поэтому толщина штукатурки может быть большой. Если наносить за один прием толстый слой растворной смеси, то она может сползти в процессе работы, а после высыхания потрескаться. Поэтому оштукатуривают поверхности послойно. На поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки: обрызг, грунт, накрывку.

В зависимости от качества отделки (простое, улучшенное, высококачественное) число штукатурных слоев бывает разным. Так, простая штукатурка состоит их двух слоев: обрызга и грунта. Улучшенная и высококачественная штукатурки состоят из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. При этом высококачественная штукатурка имеет два слоя грунта.

Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его наносят на оштукатуриваемую поверхность для улучшения сцепления основания с последующими штукатурными слоями. Растворная смесь для обрызга должна быть жидкой. Ее подвижность при нанесении ручным способом должна соответствовать погружению эталонного конуса на 8... 12 см. Жидкая сметанообразная,растворная: смесь заполняет все шероховатости, поры и выбоины на поверхности. Обрызг не разравнивают, оставляя его шероховатым. Это позволяет грунту и накрывке прочнее держаться на поверхности.

Толщина обрызга зависит от вида поверхности и способа его нанесения: при нанесений вручную толщина обрызга составляет 3... 5 мм; при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности — 9 мм, а на бетонные, каменные и кирпичные — не более 5 мм.

Грунт — второй (основной) слой штукатурного намета. Он выравнивает поверхность и образует необходимую основную толщину штукатурного покрытия. Грунт наносят после того, как обрызг немного затвердеет, но не высохнет полностью. При нажатии

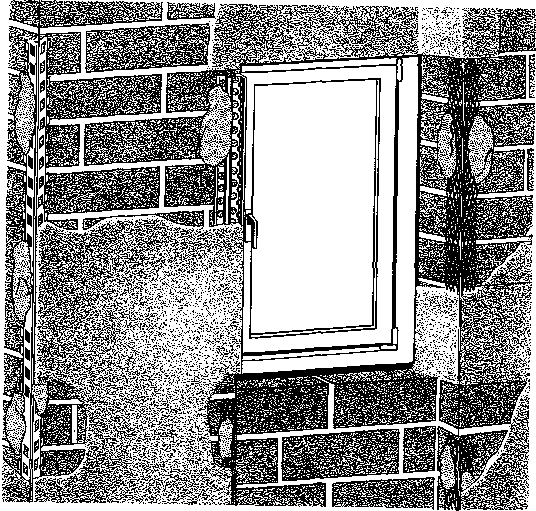

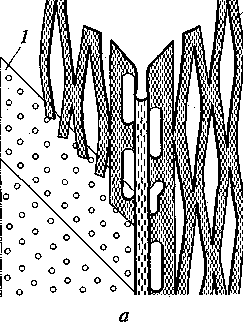

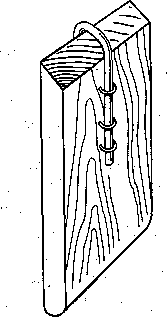

Рис. 6.1. Нарезка слоя ра- ДЫДУЩего. Для хорошего сцепления пос- створа ледующего слоя с поверхностью каждый

| пальцами на обрызг он не должен крошиться. Раствор для грунта берут густой. Его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса: для фунта без гипсового вяжущего — на 7... 9 см, с гипсовым вяжущим — на 8... 10 см. Если толщина штукатурки большая, то фунт наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после выравнивания и схватывания пре- |

предыдущий слой раствора должен быть слегка шероховатым. Для этого его подвергают нарезке острым концом кельмы (рис. 6.1).

Толщина каждого слоя фунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм — при це

ментных растворах.

Последний слой фунта выравнивают так, чтобы слой накрыв- ки на всей оштукатуриваемой поверхности имел одинаковую тол

щину.

Накрывка — третий (отделочный) слой штукатурного намета. НакрывКа окончательно выравнивает поверхность, образуя тонкий мягкий слой раствора, который легко затирается. Раствор для накрывки берут жидким, его подвижность должна соответствовать пОфужению эталонного конуса на 10... 12 см. Крупные зерна песка при затирке будут оставлять на поверхности мелкие бороздки, поэтому раствор для накрывки приготавливают на мелком песке, просеянном через сито с ячейками не крупнее 1,5x1,5 мм.

Перед нанесением накрывочного слоя схватившийся, но не окончательно застывший фунт обильно смачивают водой при помощи окамедка И Дают ей хорошо впитаться. Это позволяет на- крывке лучше сцепляться с фунтом, и качество монолитной штукатурки будет высоким.

Накрывка имеет толщину 2 мм.

Средняя толщина штукатурного слоя не должна превышать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной — 15 мм, и высококачественной— 20 мм, :

6.2. Нанесение раствора на поверхность

Штукатурные слои на поверхность можно наносить как вручную, так и при помощи растворонасосов. Вручную раствор нано- . сят способами набрасывания и намазывания.

Нанесение раствора способом набрасывания. Обрызг и первый слой грунта, а также накрывку наносят на поверхность способом набрасывания. Раствор набрасывают на поверхность штукатурной кельмой или ковшом. Для работы необходим также растворный ящик, который стараются установить как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности, и сокол. Сокол позволяет удерживать несколько порций раствора сразу и переносить их от растворного ящика к поверхности. К тому же штукатуру не надо наклоняться за каждой очередной порцией раствора к растворному ящику, что экономит силы и снижает утомляемость.

На сокол накладывают раствор. Для удобства одну из сторон сокола кладут на борт ящика, а другую поднимают примерно на 10 см. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а последующие — постепенно опускают ниже.

После того как нужная порция раствора набрана, ее оправляют, т.е. подбирают с краев к центру сокола, а излишки снимают и возвращают в растворный ящик. Это предотвращает потерю раствора при переносе его к месту работы.

Набрав нужное количество раствора, штукатур подходит к стене, берет кельмой порцию раствора и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Раствор с сокола забирают ребром или концом кельмы так, чтобы она двигалась от края сокола к его середине.

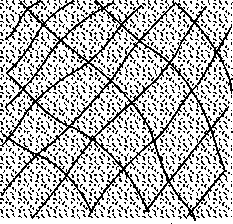

Хватка рукоятки кельмы должна быть правильной. Кисть руки должна охватывать только рукоятку кельмы, не задевая черенок. Это убережет ладонь от повреждений, а пальцы — от быстрой утомляемости (рис. 6.2).

При набрасывании раствора работает только кисть штукатура, а не вся рука. Кисть руки должна сделать взмах кельмой с резкой остановкой. Кельма остановится, а раствор под действием инерции продолжит движение, долетит до поверхности и закрепится на ней. Чтобы раствор не разбрызгивался^ взмах надо делать не очень сильным.

В зависимости от места нанесения раствор приходится набрасывать из разных положений и разных уровней: на уровне головы и несколько выше, на уровне пояса раствор наносят слева направо или справа налево, а у пола или подмостей — снизу вверх.

При нанесении обрызга, когда раствор достаточно жидкий, его набрасывают кельмой непосредственно из ящика. При этом ящик с раствором устанавливают рядом со стеной.

При нанесении обрызга, когда раствор достаточно жидкий, его набрасывают кельмой непосредственно из ящика. При этом ящик с раствором устанавливают рядом со стеной.

В таких случаях взмах кельмы должен быть очень резким, чтобы раствор разбрызгивателя по поверхности веером. Рис. 6.2. Правильная хватка кельмы

При больших объемах работ раствор набрасывают ковшом непосредственно из ящика. Технология набрасывания раствора с помощью ковша отличается от способов нанесения раствора кельмой хваткой ковша. Во время броска ковш вывертывают и раствор, выплескивается на стену. Объем нанесенного ковшом раствора одним броском значительно больше, чем кельмой. При этом раствор ложится в виде грушеобразного шлепка (рис. 6.3).

Нанесение раствора способом намазывания. Второй и последующие слои грунта, а также на- крывку можно наносить способом намазывания. Этим способом наносят также первый слой штукатурки по стальным сеткам. Намазывать раствор на поверхность можно кельмой, соколом и полутерком.

Кельмой раствор в основном намазывают по сетчатым поверхностям. Предварительно сетку необходимо обрызгать раствором или цементным молоком (цемент разводят водой до состояния жидкой сметаны), чтобы она не вибрировала. Раствор намазывают на поверхность тыльной стороной кельмы. Если раствор намазывают на вертикальную поверхность (стены, колонны и т.д.), то сокол целесообразнее приставить к поверхности. Это предотвратит большую потерю раствора. Затем тыльной стороной кельмы сдвигают с сокола раствор и намазывают его тонким слоем на поверхность. При намазывании раствора на потолок сокол следует держать под двигающейся кельмой, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывание соколом производится следующим образом. На сокол набирают раствор, приставляют его к стене или потолку так, чтобы одна его сторона была приподнята от поверхности на 5... 10 см, а другая — прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. Для прижатия этой стороны применяют кельму, конец которой упирают в сокол. Следует следить, чтобы конец кельмы не соскользнул с полотна дюралевого сокола и не поранил руку. У дюралевых соколов, в отличие от деревянных, которые сейчас практически не используются, нет шпонок, скрепляющих деревянный щит. Шпонка у деревянного сокола служила упором для кельмы при намазывании раствора соколом. Одной рукой сокол ведут по поверхности, а другой — делают

необходимый нажим. Меняя силу нажима, можно менять толщину намазываемого слоя раствора. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней.

Если для намазывания раствора применяют полутерок, то ширина его полотна должна быть не менее 15 см, чтобы на него можно было положить достаточное количество раствора. Раствор накладывают на тыльную сторону полутерка грядкой. Затем берут полутерок обеими руками за ручку, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к поверхности и слегка приподнимая другую. Намазывают раствор полосами одинаковой толщины.

6.3. Разравнивание нанесенного раствора

Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Раствор надо разравнивать так, чтобы получилась ровная поверхность. Разравнивание можно производить соколом, полутерком или рейкой-правилом.

Разравнивание раствора соколом выполняют точно так же, как и намазывание, только на сокол не накладывают раствор.

Полутерки, используемые для разравнивания раствора, берут достаточно длинными — около метра, чтобы захватить как можно большую площадь разравнивания. Полотно полутерка и его ребра должны быть ровными и гладкими — именно такой полутерок позволит получить ровную поверхность.

При разравнивании раствора полутерком его приставляют к поверхности с нанесенным раствором так, чтобы верхнее длинное ребро полутерка было приподнято. Нижним ребром с нажимом ведут по поверхности.

Правилом также можно разравнивать нанесенный раствор. Одновременно с разравниванием осуществляют проверку ровности поверхности. Правило прикладывают к поверхности в разных направлениях и неровности тут же исправляют.

Направление разравнивания, в котором движется сокол или полутерок, может быть различным. По стене разравнивание ведут в вертикальном направлении снизу вверх или в горизонтальном направлении — справа налево, слева направо; по потолку — на себя.

От усилия, с которым нажимают на инструмент, зависит толщина слоя раствора. Там, где сильнее нажим, толщина штукатурки будет тоньше, и наоборот.

В основном разравнивают грунт и накрывку. Разравнивая нанесенный раствор, стремятся получить ровную, гладкую, без раковин поверхность, которую можно легко затереть. После разравнивания штукатурка должна отвечать той точности, под которую она выполняется. Имеющиеся дефекты следует исправлять в процессе разравнивания, срезая излишки раствора или намазывая его в недостающих местах.

6.4. Затирка

После разравнивания раствора производят затирку. Затирка является заключительной операцией при оштукатуривании, после которой поверхность должна остаться чистой, гладкой и ровной. Раствор для накрывки берут на мелком заполнителе. Затирку производят терками вкруговую или вразгонку.

Затирку выполняют после схватывания накрывочного слоя, но так, чтобы не применять смачивание поверхности водой. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к штукатурке и, совершая круговые движения, затирают штукатурный слой. Неровности, отдельные бугорки раствора при затирке срезают. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняет отдельные впадины, растирает накрывку, уплотняя раствор. В тех местах, где на штукатурке имеются бугорки, нажим на терку должен быть сильнее, а где впадины — слабее. На ребрах терки при затирке собирается срезанный с неровностей раствор. Его необходимо периодически счищать, иначе раствор будет мешать затирке. Срезают раствор с терки кельмой, которая находится во время затирки в другой руке. Срезанный раствор оставляют на кельме и используют для заполнения попадающихся вогнутостей и подмазки встречающихся пропущенных мест.

Во время затирки накрывочный слой Может подсохнуть, что затруднит работу. Затирку облегчит смачивание затираемой поверхности водой, которое выполняют окамелком. Это смягчит подсохшую накрывку.

При высококачественных отделках затирку вкруговую сопровождают затиркой вразгонку. Онавыравнивает кругообразные следы затирки вкруговую, и затирка получается более чистой.

Для затирки вразгонку терку хорошо очищают от раствора и прижимают к затертой штукатурке лишь слегка. Движения терки должны быть прямолинейными.

Поверхность после затирки не должна иметь раковин, не затертых мест, пропусков, царапин, бороздок, бугров и впадин. Чем меньше дефектов затирки, тем меньше исправлений придется производить малярам при дальнейшей отделке.

6.5. Оштукатуривание углов

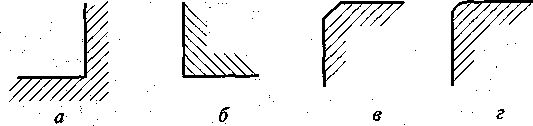

В процессе оштукатуривания приходится также отделывать углы — лузги, усенки и фаски (рис. 6.4).

Натирку лузгов, усенков и фасок производят полутерками, правилом или фасонными полутер- ками.

| Лузг — внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены (рис. 6.5, а). Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен (рис. 6.5, б). Фаску устраивают взамен острого усенка, который легко обламывается в процессе эксплуатации помещения. Фаску выполняют, притупляя или закругляя усенок. Таким образом, фаски бывают плоские или закругленные (рис. 6.5, «иг). Оштукатуривание углов — одна из самых трудоемких операций в штукатурных работах. От точности и правильности выполнения луз- гов, усенков и фасок зависит общий вид оштукатуренного помещения. |

1 2 1 2 3 1

Рис. 6.4. Оштукатуренные углы: 1 — лузга; 2 — усенки; 3 — фаска

Рис. 6.4. Оштукатуренные углы: 1 — лузга; 2 — усенки; 3 — фаска

|

Для натирки лузгов и усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке.

Полутерки для выполнения углов следует брать длиной от 1,5 до 2 м. Чем длиннее полутерок, тем прямолинейнее можно получить лузг, усенок или фаску. Полотно и ребра полутерка должны быть ровными.

Рис. 6.5. Углы в разрезе:

а — лузг; б — усенок; в — прямая фаска; г — закругленная фаска

Рис. 6.5. Углы в разрезе:

а — лузг; б — усенок; в — прямая фаска; г — закругленная фаска

|

Углы натирают после оштукатуривания всех поверхностей. Полутерок (или правило) приставляют к нанесенному раствору, делают на него нажим и движениями вверх и вниз натирают угол. Если раствор подсох, то его следует обильно смочить водой и произвести притирку. После притирки выпуклые места срезают, а впадины подмазывают раствором и повторно натирают. Натирку

производят с двух сторон до тех пор, пока не получится совершенно ровный и чистый лузг или усенок. Отдельные места исправляют маленьким полутерком.

Чтобы облегчить работу при натирке усенка, с одной стороны угла закрепляют правило с ровной кромкой, выступающее от усенка на толщину штукатурки. Раствор намазывают и притирают полутерком по правилу. Затем правило переставляют на другую сторону усенка и точно также выполняют натирку. Правило после притирки следует снимать с усенка аккуратно, чтобы его не повредить. Дефекты усенка после снятия правил исправляют маленькими полутерками.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. В одном случае фаску выполняют по хорошо натертому усенку, а в другом случае, если фаска широкая, целесообразнее предварительно срезать часть раствора на усенке отрезовкой.

Если фаска закругленная, то усенок смачивают водой, приставляют к нему полутерок и с небольшим нажимом водят по углу, закругляя его.

Плоскую фаску выполняют, ведя полутерок вверх и вниз, растирая раствор в одной плоскости.

Часто над фаской вверху оставляют усенок длиной 20...50 см. Это зависит от длины натираемой фаски и высоты самого угла.

|

Рис. 6.6. Защита углов металлическими уголками |

| 2 |

Рис. 6.7. Уголки и профили:

а — металлический уголок для усенка; б — металлический профиль для лузга;

1 — раствор; 2 — металлический уголок; 3 — металлический профиль

Кроме обычных полутерков для выполнения лузгов, усенков и фасок применяют фасонные полутерки. Фасонные полутерки имеют ту форму, которая нужна для оштукатуриваемого элемента. Такие полутерки бывают деревянные и металлические. Работа ими выполняется движениями вверх и вниз.

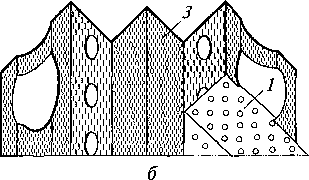

Также для защиты усенков и лузгов от различных внешних воздействий (ударов, образования осадочных трещин и других деформаций) внутри штукатурного слоя можно закрепить специальные металлические защитные утолки и профили (рис. 6.6).

Уголки и профили изготавливают из защищенного от ржавчины металла. Они могут иметь длину 200, 250 и 300 см.

Уголки и профили рассчитаны на различную толщину штукатурного слоя (рис. 6.7).

Уголки и профили закрепляют на углах при помощи раствора, который будет использоваться для оштукатуривания всей поверхности. Сначала на лузг или усенок, примерно через каждые 30 см, наносят шлепками раствор. Затем в них утапливают уголок или профиль, выравнивают его по строительному уровню строго вертикально или горизонтально и примазывают выплывший из отверстий уголка или профиля раствор.

Оштукатуривать всю поверхность рекомендуется только после полного высыхания раствора на углах.

После завершения работы лузг и усенок должны иметь точные чистые линии, быть строго вертикальными или горизонтальными. Плоская фаска должна быть абсолютно прямой и одинаковой ширины по всей длине, закругленная — одинакового профиля.

6.6. Оштукатуривание железобетонных поверхностей

В строительстве уже давно широко применяются сборные железобетонные изделия в виде плит перекрытий, колонн, стеновых панелей и других строительных деталей. В настоящее время большое развитие получило монолитное железобетонное строительство, когда здания и сооружения возводят опалубочным методом. Применение новых, быстро монтируемых опалубочных щитов позволяет возводить жилые и общественные Многоэтажные здания в короткие сроки. Но сборные железобетонные детали и стены после снятия опалубки не всегда имеют хорошо отделанную поверхность. Зачастую на них имеются раковины, не заполненные бетоном. Их приходится исправлять с помощью штукатурного раствора. Стыки между сборными железобетонными деталями также заполняют раствором.

Раствор часто отслаивается от железобетонной поверхности. Это происходит потому, что на заводах формы смазывают различными смазками, чтобы от них легче отходили изделия. Опалубку также приходится смазывать смазкой, чтобы она легко отделялась от застывшего железобетона. Из-за этого на поверхностях остается тончайший слой смазки^ которая препятствует прочному сцеплению с ними раствора. Поэтому перед оштукатуриванием Следует тщательно подготовить поверхность: срубить наплывы и бугры, снять всю смазку.

Смыть всю смазку практически не удается. Поэтому поверхности зачищают, снимая с них тончайший слой материала вместе с впитавшейся в него смазкой, или грунтуют глубоко проникающими грунтовками.

Для перетирки железобетонных поверхностей применяют цементный раствор состава 1:2 или 1:3. Песок рекомендуется брать мелкий или хорошо просеянный. Затирка при мелком песке получается чистая, что не требует толстого слоя шпатлевки в дальнейшем.

Помимо цементного можно применять и смешанный цементно-известковый раствор составов 1:1:6 и 1:2: 8.

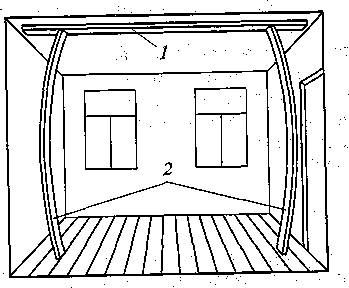

6.7. Оштукатуривание рустов

Часто междуэтажные перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит. Между плитами всегда остаются швы. Ввиду того что каждая плита получает свою нагрузку при эксплуатации, на замазанных раствором заподлицо швах практически всегда образуются трещины. Чтобы распределить нагрузку на шов, его расшивают, делая углубление — руст. К тому же в углублении руста тонкая продольная трещина будет не так заметна.

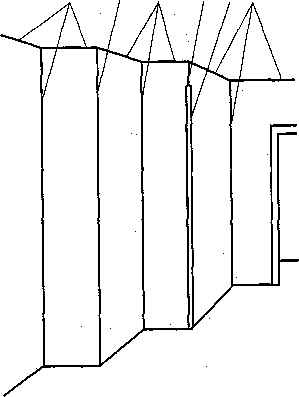

Рис. 6.8. Крепление правил на потолках: 1 - правило; 2 — рейки

Рис. 6.8. Крепление правил на потолках: 1 - правило; 2 — рейки

|

Рис: 6.9. Шаблон для выполнения руста

Рис: 6.9. Шаблон для выполнения руста

|

Перед началом работ шов подготавливают: зубилом и молотком сбивают выплывы раствора из шва, металлической щеткой очищают поверхность. Поверхность также необходимо смочить водой, чтобы обеспылить ее и чтобы вода из раствора не впитывалась в поверхность. Затем щель между плитами надо заполнить паклей, смоченной в жидком гипсовом или цементном молоке. Пакля плотно заполняет пространство между плитами. Гипсовое или цементное молоко скрепляет паклю и плиты перекрытия между собой, а пакля армирует пространство между плитами. Но армирует не жестко, а плавно передавая нагрузку от одной плиты к другой. Пакля не должна доходить до лицевой поверхности на 15 ...20 мм. Оставшееся пространство заполняет раствор. Чаще всего применяют цементный раствор, но можно применять и смешанный.

Раствор на шов наносят заподлицо с плитами перекрытия. Затем раствор разравнивают и затирают. «Вытягивание» руста производят по слегка схватившемуся раствору. Для прямолинейности руста к потолку на всю длину шва крепят правило двумя или тремя тонкими упорнымй рейками, которые на 10... 15 см больше высоты помещения. Рейки посередине прогибаются, пружинят и прижимают правило к потолку (рис. 6.8). Правило устанавливают не посередине шва, а чуть поодаль, так, чтобы середина прижатой к правилу рустовки приходилась на середину шва. Рустовку ведут по правилу, прорезая руст. Руст можно расшивать также специально приготовленным для этого шаблоном (рис. 6.9).

После прорезки руста правила снимают. Если необходимо, поверхность зачищают и затирают.

Руст должен быть прямолинейным и находиться строго посередине между плитами перекрытия.