1.2. Предмет и структура консультативной психологии

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Н.И. Олифирович

Теория и практика

Минск "Тесей" 2005

ББК 159.98(075.8) УДК 88.4я73 0-54

ББК 159.98(075.8) УДК 88.4я73 0-54

Серия основана в 2005 г.

Рецензенты:

д-р мед. наук, проф., Председатель Белорусской ассоциации

психотерапевтов С.А. Игумнов;

канд. психол. наук, доц., декан фак. психологии

БГПУ им. М. Танка СИ. Коптева;

исполнит, директор Москов. Гештальт Института,

гештальт-терапевт Денис Н. Хломов

Рисунки'Ольги Вежновец

Олифирович Н.И. 0-54 Индивидуальное психологическое консультирование: Теория и практика / Н.И. Олифирович.— Мн.: Тесей, 2005.— 264 с— (Современная психология и психотерапия). ISBN 985-463-149-4.

В предлагаемой работе предпринята попытка максимально полно и функционально изложить основы психологического консультирования, которое становится профессиональной деятельностью не только психологов, но и социальных работников, педагогов, врачей. Главная идея, лежащая в основе данного издания,— эколо-гичность психологического консультирования и как практики психологической помощи, и как феномена культуры.

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей психологических специальностей вузов, психологов-консультантов, практических работников.

ББК 159.98(075.8) УДК 88.4я73

© Олифирович Н.И., 2005

© Долгун В.В., тренинг, 2005

ISBN 985-463-149-4 © Тесей, 2005

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное внедрение практической психологии в нашу жизнь закономерно приводит к развитию тех ее областей, которые направлены на оказание психологической помощи людям, и преж-де всего — к развитию консультативной психологии. Профессия «психолог-консультант» в нашей стране находится в ситуации ста-новления и требует теоретического и методического обеспечения. Возросла потребность в учебно-методической литературе в облас-ти консультативной психологии, что объясняется как бурным раз-витием психологической практики, так и увеличением интереса к психологическим знаниям у представителей других специальнос-тей (социальных педагогов, врачей, юристов, экономистов, менед-жеров и др.). Кроме того, все больше учебных заведений готовят сегодня специалистов в области практической психологии и пси-хотерапии.

Практика оказания психологической помощи уже прошла этап неконтролируемого роста учебных заведений, готовящих психоло-гов по ускоренным программам. Осознана необходимость серьез-ной профессиональной и личностной подготовки к оказанию пси-хологической помощи. Сегодня не вызывает сомнения, что без знаний в области консультативной психологии не может обойтись ни один психолог-практик. Помимо студентов в расширении, уг-лублении и систематизации знаний в этой области нуждаются практические психологи, получившие второе образование по со-кращенной программе (на девятимесячных, двух- и трехгодичных курсах) и работающие в настоящее время в образовании, медици-не, бизнесе и др.

Работа над настоящим изданием была вызвана потребностью в современном, информативном и, главное, компактном издании по консультативной психологии. За последние годы были переве-дены и опубликованы многие классические и современные труды зарубежных авторов по психологическому консультированию и психотерапии, ранее недоступные отечественным психологам. Однако подавляющее большинство этих книг адресовано квали-фицированным специалистам. Акценты во многих из них (напри-мер, в обзорах Р. Нельсона-Джоунса, Дж. Фэйдимена, Р. Фрейге-

3

pa и др.) расставлены на подробном изложении различных психо-терапевтических подходов. Такое структурирование материала становится своеобразной традицией. На постсоветском простран-стве появился ряд работ, основанных на аналитическом обзоре отдельных направлений существующих на сегодняшний день пси-хотерапевтических школ (А.Ф. Бондаренко, М.А. Гулина).

Наиболее полной и подробной остается на сегодняшний день монография А.Е. Айви, М.Б. Айви, Л.В. Саймэн-Даунинг, в кото-рой последовательно и методично отражено применение реше-ние-ориентированного подхода в рамках различных парадигмаль-ных координат. Авторский подход к консультированию предлага-ет Р. Кочюнас, тяготеющий к экзистенциально-гуманистическому подходу. Представляет интерес книга А. Блайзера, излагающая основы проблемно-ориентированной психотерапии. В то же время остается высокой потребность в изданиях, позволяющих освоить азы теории и практики консультативной психологии и предназна-ченных для начинающих консультантов.

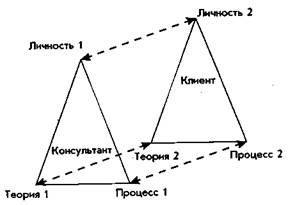

В данном издании процесс консультирования рассматривается как взаимодействие между психологом и клиентом в рамках схе-мы теория—личность—процесс (рис. 1).

Рис. 1. Процесс взаимодействия между психологом (консультантом)

и клиентом

Во-первых, в данном процессе консультант и клиент проявля-ют себя как личности со своими ценностями, особенностями об-щения, жизненным опытом и др. Во-вторых, и у консультанта, и у клиента имеются теоретические построения для объяснения фе-номенов человеческой жизни: у первого — основанные в большей

4

мере на научных знаниях, у второго — на обыденном, житейском опыте. В-третьих, у них есть представления о процессе консульти-рования, определяемые целями и задачами последнего, критерия-ми достижения цели, ролевыми функциями консультанта, ожида-ниями от клиента, степенью успешности взаимодействия и др. В ходе консультирования, представляющего собой динамичный процесс, происходят изменения клиента и консультанта во всех трех обозначенных областях.

В предлагаемой работе предпринята попытка максимально пол-но и функционально изложить основы психологического консуль-тирования, которое становится профессиональной деятельностью не только психологов, но и социальных работников, педагогов, врачей. Главная идея, лежащая в основе данного издания,— эколо-гичность психологического консультирования и как практики психологической помощи, и как феномена культуры.

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1.1. История консультативной психологии

1.2. Предмет и структура консультативной психологии

1.3. Модели консультативной психологии

1.4. Определение психологического консультирования

1.5. Психологическое консультирование и другие стратегии пси-хологической помощи

1.6. Роль теории в психологическом консультировании

1.1. История консультативной психологии

В далекие времена своеобразными специалистами в области психического здоровья являлись шаманы, жрецы, колдуны. В древ-них Греции, Риме, Персии, Месопотамии первыми консультанта-ми были врачи, философы и священники. Среди тех, кто помогал современникам решать свои проблемы, находить ответы на непростые вопросы бытия, можно назвать Моисея, Лао-Цзы, Будду, Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля. Философы и пророки выступали как консультанты, стимулируя личностный, эмоциональный и интеллектуальный рост своих последователей и учеников. Именно от них унаследованы следующие важные принципы, на которые и сегодня опирается консультативная пси-хология:

ü отсутствие единственно правильного выхода, абсолютной ис-тины при поиске ответа на жизненно важные вопросы;

ü наличие множества альтернатив, возможностей для решения одной и той же проблемы.

Одним из предшественников консультативной психологии можно считать Гиппократа (ок. 460 — ок. 370 до н.э.), который го-ворил о необходимости построения доверительных отношений с пациентом, об анализе истории всей его жизни для понимания специфики болезни. Он же разработал первую классификацию психических расстройств, а его обозначениями темперамента мы пользуемся по сегодняшний день.

6

Особым этапом в развитии консультативной психологии стал XIX в. 1879 г., когда немецкий психолог В. Вундт (1832—1920) основал первую лабораторию экспериментальной психологии, принято считать годом рождения психологии как науки. Великие философы — С. Кьеркегор, Г. Гегель, Ф. Ницше — оказали огром-ное влияние на эту зарождающуюся науку.

Конец XIX в. ознаменовался блестящими открытиями 3. Фрей-да и Й. Брейера в области лечения истерии. Были заложены осно-вы медицинского (психиатрического) консультирования.

В XX в. с возрастанием темпа научно-технического прогресса и возникновением необходимости в подготовке и отборе высоко-квалифицированных рабочих и служащих на службу была при-звана консультативная психология. В это время происходило ин-тенсивное развитие профконсультирования. Специалисты в этой области работали в школах, организациях, студенческих городках. Около 80% программ подготовки психологов-консультантов ори-ентировались на школьное профконсультирование.

Развивалось медицинское консультирование, основанное на диагностике психопатологии. Людей, нуждающихся в психологи-ческой помощи, рассматривали как психически больных и лечили в основном медицинскими средствами. Таким образом, вплоть до середины 40-х годов XX в. психологи-консультанты занима-лись чаще всего диагностикой индивидуальных особенностей клиентов.

7

В 1942 г. вышла книга К. Роджерса «Консультирование и пси-хотерапия», положившая начало отделению консультирования от смежных отраслей, таких, как психиатрия, психотерапия и др. К. Роджерс писал о том, что люди, испытывающие затруднения в общении, взаимодействии, эмоциональной сфере, не являются пси-хически больными. Большинству из них необходима поддержка, а не медикаментозное лечение. Он подчеркивал, что эта задача ус-пешно решается в рамках психотерапевтических отношений меж-ду психологом и человеком, обратившимся за помощью.

К 50—60-м годам XX в. клиент-центрированная терапия К. Род-жерса превратилась в теоретическую базу для большинства про-грамм подготовки психологов-консультантов. В то же время бурно развивались такие направления, как бихевиоральное консульти-рование, рационально-эмотивный подход, гештальт-терапия, тран-зактный анализ. Представители этих направлений конкурирова-ли между собой, пытаясь доказать превосходство своего подхода относительно остальных.

Сравнительное исследование различных подходов показали приблизительно одинаковый уровень их эффективности. Р. Кар-куфф и его коллеги предложили использовать системный подход, описали навыки, которыми должен обладать психолог-консуль-тант, разработали методы оценки эффективности, сделав упор на развитии умений и навыков, позволяющих психологу строить эффективные взаимоотношения с клиентом.

В Беларуси практическая консультативная психология разви-валась гораздо быстрее теоретической. С 1974 г. при 7-й клини-ческой больнице г. Минска работает городская консультация, в которой проводятся консультации для семей. В 1980 г. открыт Республиканский Центр консультаций «Брак и семья», где вместе работают медики и психологи.

Большой вклад в развитие консультативной психологии в Бе-ларуси внесла Г. С. Абрамова, явившаяся автором первого в нашей республике «Практикума по психологическому консультирова-нию» и учебного пособия «Введение в практическую психоло-гию».

Сегодня специалистов в области психологического консульти-рования можно встретить повсюду: в школах и детских садах, учреждениях и фирмах, различных социально-психологических центрах и медицинских учреждениях. Психологи-консультанты в Беларуси представлены профессионалами в областях индивиду-ального, семейного, возрастно-психологического, организационно-го, медицинского консультирования. Они помогают находить ре-

8

шения личных проблем, консультируют организации и коллективы. Все чаще звучат голоса о необходимости создания профессио-нальной организации психологов-консультантов, принятии ее Устава, разработке этического кодекса.

1.2. Предмет и структура консультативной психологии

Каждый из нас наверняка сталкивался в своей жизни со слож-ными ситуациями. Мы тяжело переживаем равнодушие и непони-мание, расставания с близкими людьми, ссоры и конфликты. Ког-да неприятные ситуации и события накапливаются, мы начинаем остро нуждаться в поддержке, добром совете или сочувствии. Ино-гда это может быть помощь близких и родных людей. Но случает-ся, что человеку необходима профессиональная психологическая помощь, оказать которую может только специалист в области кон-сультативной психологии.

Консультативная психология — это прикладная отрасль сов ременной психологии, изучающая все аспекты оказания про- фессиональной психологической помощи людям с целью повы- шения их личностной эффективности. Консультативная психоло-гия имеет дело с психологической (субъективной) реальностью человека, представленной мыслями, чувствами, переживаниями, представлениями, сновидениями. В отличие от объективной ре-альности, субъективная реальность может характеризоваться неа-декватностью отражения, иллюзиями, галлюцинациями.

Вследствие того, что анализ психологической реальности кли-ента — уникальный процесс, протекающий в определенных усло-виях между двумя конкретными людьми, задача обоснования консультативной психологии как науки не является окончательно разрешенной. Что происходит с жизнью психолога и с жизнью другого человека в ходе консультативного взаимодействия? Какие изменения протекают в психологической реальности клиента? Как их зафиксировать? На эти вопросы до сих пор нет однознач-ных ответов.

Пример. К психологу приходит женщина, и первое, что бросает- ся в глаза, — это опущенная голова, скованность, неуверенность, по-тухший взгляд. Через час женщина уходит, бросив через плечо: «Спа- сибо, но вы мне не помогли». Но уходит с достоинством, распрямив плечи, подняв голову. По какому критерию судить, была ли помощь психолога эффективной?

9

Объект изучения консультативной психологии — человек, груп-па или система людей как субъект психологической помощи.

Современные представления о предмете консультативной пси-хологии многообразны. Предмет исследования консультатив-ной психологии включает в себя следующие составляющие:

ü социально-психологические характеристики (свойства, про-цессы и состояния) индивида как субъекта психологической по-мощи. Консультативная психология изучает те личностные осо-бенности клиентов, которые проявляются в результате их жизни в социуме и вызывают тревогу, мешают адекватно функциониро-вать, нуждаются в понимании (самопонимании), принятии, разви-тии и др. Наиболее часто изучаются тревожность, застенчивость, конфликтность, возбудимость, зависимость, агрессивность. Чаще всего социально-психологические характеристики являются пред-метом индивидуального психологического консультирования;

ü феномены, возникающие в результате взаимодействия ин-дивида со средой и являющиеся причиной для обращения за пси-хологической помощью. Сюда относятся отношения и взаимодей-ствие в диадах родитель—ребенок, учитель—ученик, начальник-подчиненный, психолог—клиент, врач—больной. Они исследуются в индивидуальном психологическом, семейном, организационном, психолого-педагогическом консультировании и др.;

ü социально-психологические характеристики (свойства, про-цессы, состояния) групп людей как целостных систем в контексте оказания психологической помощи. Предметом консультативной психологии может быть групповая сплоченность или напряжен-ность, конфликты в системе (в семье, школе, производственном коллективе, организации);

ü психологические механизмы взаимодействия и воздействия людей друг на друга. Например, типичными для медицинских от-раслей консультирования является изучение механизмов убеждения, внушения, подражания. В психолого-педагогическом консульти-ровании при решении проблем социализации ребенка, формиро-вании социальных норм и правил важны механизмы идентифика-ции, интериоризации, в семейном консультировании — устоявшиеся паттерны взаимодействия, механизмы нарушения границ между системами и подсистемами;

ü психология профессиональной подготовки и профессиональ-ной деятельности психолога-консультанта. Предметом консульта-тивной психологии являются особенности формирования личнос-ти профессионала, психологические закономерности становления его профессиональной идентичности, профессионального самосоз нания,

10

условия, организация и содержание его профессиональной деятельности. Особый интерес приобретает изучение эпистемоло-гических (от греч. episteme — знание, понимание), онтологических (бытийных) и аксиологических (ценностных) аспектов деятель-ности психолога-консультанта;

ü психологические теории и технологии оказания консульта-тивной помощи, а также их сравнительная эффективность.

В настоящее время анализ предмета консультативной психо-логии является важной теоретической проблемой. Сложившиеся представления о предмете очень дифференцированы, что харак-терно для большинства смежных, пограничных областей психоло-гии. Сегодня, на наш взгляд, более целесообразно говорить о «пред-метном поле» консультативной психологии.

При попытке придерживаться более узкого и конкретного по-нимания предмета мы сталкиваемся с некоторыми ограничениями в вопросе о предмете консультативной психологии. Индивид, об-ратившийся за помощью, может при первой консультации предъ-явить свою проблему, например агрессивность. Но если мы све-дем ее к социально-психологическим характеристикам индивида, то упустим специфику проявления агрессивности в той или иной социальной среде, источники ее возникновения и способы из-менения поведения. Более продуктивным, на наш взгляд, являет-ся принятие положения о существовании «предметного поля» консультативной психологии, включающего следующие составля-ющие:

ü клиент — личность и (или) группа как субъект психологи-ческой помощи со всей присущей ей спецификой социально-пси-хологических характеристик и взаимодействий;

ü психолог-консультант — специалист с определенными лич-ностными характеристиками, определенным уровнем теоретичес-кой и практической подготовки, владеющий определенными пси-хотехнологиями (методами, методиками, техническими приемами) эффективного оказания психологической помощи;

ü процесс — характер контакта психолога и клиента, динами-ка отношений субъектов консультирования друг к другу, а также все цели и задачи, решающиеся либо изменяющиеся в ходе кон-сультирования.

Консультативная психология не является однозначно трактуе-мой областью научных знаний. О на представляет собой сочета-ние теоретических и практических подходов с очень широким спектром применения и существует в трех основных сферах об-щественного сознания:

11

ü академической, базирующейся на естественно-научном ми-ровоззрении;

ü культурно-исторической, основанной на различных истори-чески и культурно обусловленных религиозных учениях, системах верований и др.;

ü ментальной, являющейся результатом влияния первой и вто-рой сфер на обыденное сознание и выражающейся в явлениях психологической культуры, общественном мнении, отношении к существующей практике оказания психотерапевтической помощи и практике бытовой помощи при решении психологических проблем.

Данные сферы определяют научное и практическое развитие консультативной психологии. Академическая и культурно-исто-рическая сферы являются источником концепций, моделей, теоре-тических и практических подходов. Ментальная сфера детермини-рует принятие той или иной концепции обществом, формирует запрос (социальный заказ) на психологическую помощь, стимули-рует либо тормозит развитие тех или иных подходов.

Структура современной консультативной психологии являет-ся результатом действия двух связанных процессов: интеграции и дифференциации.

Говоря о дифференциации, необходимо отметить, что ориента-ция на теоретический, эмпирический или практический анализ ведет к развитию соответственно теоретического, эмпирического или практического видов консультативной психологии. Являясь взаимосвязанными частями консультативной психологии, они раз-личаются в отношении реализации основных функций науки. Те-оретическая консультативная психология разрабатывает модели возникновения трудностей (проблем) в развитии личности (пары, группы, организации), прогнозирует их динамику; эмпирическая описывает эти явления, показывает внутренние закономерности их возникновения и развития; практическая разрабатывает способы и реализует программы эффективного воздействия на эти яв-ления.

Многие отрасли психологии характеризуются значительным разрывом между теоретическими и практическими исследования-ми. Обычно проходит довольно продолжительное время, пока ре-зультаты теоретических разработок становятся руководством к прак-тическому действию. В консультативной психологии существует другая проблема — процесс трансформации теории в практику происходит слишком быстро, в результате чего психологи-кон-сультанты иногда получают не совсем зрелые концепции и реко-

12

мендации. Это связано с тем, что консультативная психология является не только научным направлением, но и системой психо-логических технологий. Некоторые психологи, ориентированные на практику, видят в консультативной психологии прежде всего систему методов психологической помощи. При этом задачи уче-ных иногда упрощенно сводятся только к разработке практичес-ких рекомендаций, направленных на оказание психологической помощи различным категориям клиентов. Однако сегодня ученые убеждены, что невозможно создать универсальную психологичес-кую теорию, способную объяснить все явления человеческой пси-хики. И если невозможно найти метод, эффективный во всех си-туациях консультирования, то нужно искать модели, подходы, пси-хотехнологии, которые «работают» в большинстве ситуаций. При этом консультативная психология, опираясь на уже существую-щие и апробированные теории, дает возможность каждому кон-сультанту сформировать свою систему координат для понимания поведения клиента и оказания ему эффективной психологической помощи.

Структуру современной консультативной психологии невоз-можно понять в отрыве от тех интеграционных процессов, в кото-рые она включена. На «стыке» консультативной психологии с многочисленными психологическими отраслями возник ряд на-правлений исследования, постепенно оформившихся в относи-тельно самостоятельные отрасли консультативной психологии. На границе возрастной и консультативной психологии появилось воз-растно-психологическое консультирование. Организационное кон-сультирование возникло в результате интеграции с организацион-ной психологией, семейное — с семейной, педагогическое — с пе-дагогикой, психологией труда учителя, возрастной и педагогичес-кой психологией. Процесс интеграции продолжается и в настоя-щее время.

Интеграция проходит также внутри самой консультативной психологии, проявляясь в объединении теоретического, эмпири-ческого и практического методов анализа данных, получаемых в ходе консультирования; в одновременном изучении различных объ-ектов (например, клиент как субъект психологической помощи изучается и как носитель определенных социально-психологических характеристик, и как часть системы, и как личность в организации и др.). В результате объединения частей появляются интегриро-ванные научные направления. Например, на стыке консультатив-ной психологии и психологии рекламы возникло консультирова-ние по вопросам рекламы.

13

Современная консультативная психология как наука находит-ся на этапе становления. С 1946 г. существует 17-й отдел Амери-канской психологической ассоциации, который в 1953 г. после многолетних дискуссий был назван отделом консультативной пси-хологии. Классификация психологических отраслей, принятая организаторами XXVI Международного конгресса, состоявшегося в августе 1996 г. в Монреале (Канада), включала категорию «24.0. Клиническая и консультативная психология». Министерство общего и профессионального образования России использует пе-речень специализаций по специальности 020400 «Психология», в которую входят 14 отраслей с разделением отрасли 9 («Клиничес-кая (медицинская) психология») и отрасли 14 («Психологическое консультирование»).

В Беларуси консультативная психология еще ожидает своего включения в реестр психологических дисциплин. Сегодня суще-ствуют специальности практический психолог, семейный психо-лог (сексолог), социальный психолог, психолог в области образо-вания, медицинский психолог. Но в то же время наличие профес-сионалов, которые считают своей профессией именно профессию психолог-консультант, их востребованность социумом свидетель-ствуют о необходимости теоретического осмысления специфики данной отрасли психологии, а также о практической реализации путей подготовки и переподготовки специалистов-консультантов.

1.3. Модели консультативной психологии

Психологическое консультирование (психотерапия) — процесс, происходящий между двумя людьми, в котором участвуют в рав-ной мере сознательное и бессознательное начала как психотера-певта (психолога-консультанта), так и пациента (клиента). При этом к личности психолога предъявляется ряд требований: реф-лексивность, открытость к собственному опыту, высокая фрустра-ционная толерантность и др. Требования к личности психолога явно или неявно присутствуют в различных школах психотерапии и психологического консультирования. Особенно они важны в той парадигме1 психотерапевтического видения человека, которая приобрела название психологической в противовес так называ-

Парадигма - модель, представление, система взглядов. Ее можно сравнить с картой местности, которая является описанием определенных аспектов территории, но не самой территорией.

14

емой медицинской. Эти два понятия возникли как выражение противоречия между классическими психоаналитическим и бихе-виоральным подходами, с одной стороны, и более современными течениями, сформировавшимися в 60-е годы XX в. в русле гума-нистического направления, с другой.

Медицинская модель базируется на предположении, что в основе психологических трудностей и проблем лежит болезнь, болезненное состояние или болезненное развитие личности клиен-та. Целью сторонников данной модели является излечение боль-ного. Последователями этой модели неоднократно предпринима-лись попытки описать и классифицировать психические болез-ни. Однако существующие на сегодняшний день разнообразные руководства (МКБ — 10, DSM — 4), а также классификации, разработанные в рамках психодинамического и других подходов, по-разному рассматривают причины, прогнозы развития, возмож-ности лечения психических болезней и расстройств. Рамки меди-цинской модели оказываются узкими и неприменимыми к пси-хологическому консультированию, так как она не позволяет оп-ределить характер необходимой психологической помощи.

Психологическая (личностно-ориентированная, гуманисти-ческая) модель отличается от медицинской следующими чер-тами:

ü исходит из индивидуальной, а не социальной этики;

ü воспринимает человека как неделимую целостность, а не как сумму органов и механизмов;

ü исходит из принципа реальности, а не противопоставления объективности и субъективности;

ü обращается к проблемам и потенциям, а не болезням и не-достаткам;

ü ориентирована на развитие и оптимизацию индивидуально-го бытия, а не на ликвидацию симптомов и нормализацию соци-ального поведения;

ü фокусируется на процессе, а не на методике;

ü концентрируется на настоящем, открывающем дорогу в бу-дущее, а не на прошлом во имя возврата к бывшей норме;

ü предполагает работу психолога «собой» (личностная вклю-ченность), а не «техникой» (В.Е. Каган).

Наиболее важные моменты, касающиеся различий во взаимо-действии с клиентами психологов, придерживающихся соответ-ственно медицинской и психологической моделей, связаны со сле-дующими параметрами:

ü директивностью—недирективностью психолога;

15

ü анонимностью—самораскрытием;

ü возможностью—невозможностью выражения положитель-ных и отрицательных чувств по отношению к клиенту;

ü односторонностью—двусторонностью встречи;

ü степенью ответственности психолога (психотерапевта) и кли-ента (пациента) за эффективность консультирования (психоте-рапии).

Директивность1 психолога определяется степенью его актив-ности и инициативности. Директивный психолог дает инструкции, указания и советы, осуществляет интерпретации. Недирективный психолог не навязывает норм и интерпретаций, не доминирует, использует в основном технику отражения и кларификации.

Параметр анонимность—самораскрытие предполагает, с одной стороны, личностно-нейтральное поведение психолога, позволяю-щее клиентам проецировать свои невротические отношения, а с другой — открытое проявление психологом собственных чувств, переживаний, мнений и позиций.

Выражение психологом положительных эмоций способствует удовлетворению ожиданий клиента относительно доброго, прини-мающего психолога, а выражение отрицательных эмоций, напротив, ведет к фрустрации потребности клиента в безусловном приня-тии. В медицинской модели не приветствуется выражение психо-логом собственных чувств. Психолог-консультант, использующий немедицинскую модель, может быть достаточно аутентичным и подлинным, если выражение чувств способствует продвижению клиента в понимании его проблем.

Односторонность встречи означает, что психолог личностно не проявлен в процессе и не дает ничего, кроме интерпретации. В двухсторонней встрече психолог обнаруживает все чувства, ис-пытываемые по отношению к клиентам, и раскрывается настолько полно, насколько сам ожидает этого от клиентов.

Справедливости ради надо отметить, что эти две парадигмы (психологическая и медицинская), когда-то выступавшие как не-примиримые, впоследствии значительно обогатили друг друга и к настоящему времени не являются взаимонеприемлемыми. По крайней мере, это можно сказать о психоаналитической тради-ции: в работах таких авторов, как Г. Кохут, М. Гилл, Р. Столоров и др. уделялось внимание именно вопросу о важности личности

Директивность рассматривается как стилевая характеристика специалиста, т.е. устойчивый паттерн его поведения. Заметим, что директивные техники могут использоваться в целом недирективным психологом-консультантом.

16

терапевтов, интенсивности эмоционального взаимодействия с клиентом, значимость чего подтверждается также современными исследованиями в психотерапии. Современный психолог-кон-сультант является специалистом, знающим клиническую психо-логию и использующим эти знания в рамках личностно-ориенти-рованной модели для построения терапевтических отношений с клиентом с учетом особенностей его взаимодействия с другими людьми.

Педагогическая модель основана на гипотезе недостаточной компетентности клиента в той области жизненных умений, зна-ний, навыков, в которой он испытывает трудности. Задачами пси-холога является анализ проблем и разработка комплекса мер, на-правленных на их разрешение. В педагогической модели процесс терапии направлен не на «излечение» (термин медицинской пара-дигмы), а на коррекцию или более успешную адаптацию клиента к реальности, т.е. на научение клиента успешнее справляться с этой реальностью. Психолог выступает в качестве авторитетного (но не авторитарного) и поощряющего учителя, который стре-миться научить клиентов быть лучшими консультантами для самих себя. Согласно нашим наблюдениям, эта модель часто используется школьными психологами в консультировании родителей и учите-лей по вопросам воспитания и обучения детей, при консультиро-вании руководителей организаций (коучинг) и др.

Диагностическая модель предполагает, что психолог высту-пает в качестве компетентного специалиста, главная задача кото-рого заключается в проведении диагностики и информировании клиента (или заказчика — лица, осознающего наличие проблемы у клиента и обратившегося к психологу) о характере проблемы, пу-тях и прогнозах ее решения. Эта модель широко используется при массовых отборах (например, при рекрутинге), в профессиональ-ном консультировании (в школах, центрах занятости) и направле-на, прежде всего, на оказание психологической помощи в жизнен-ном и профессиональном самоопределении.

1.4. Определение психологического консультирования

В отечественной психологической литературе нет четкого раз-деления понятий «консультативная психология» и «психологи-ческое консультирование». Иногда они используются как синони-мы. На наш взгляд, такое разделение необходимо. «Консультатив-ная психология» является термином для описания отдельной

17

отрасли психологии, тогда как «психологическое консультирование» более правильно использовать при разговоре о наиболее общих аспектах консультативного процесса и его субъектах — психологе и клиенте.

отрасли психологии, тогда как «психологическое консультирование» более правильно использовать при разговоре о наиболее общих аспектах консультативного процесса и его субъектах — психологе и клиенте.

Для четкой дифференциации предмета нужно определить, какое именно консультирование имеется в виду: индивидуальное психологическое, семейное, психолого-педагогическое. Далее по тексту под термином «психологическое консультирование» мы будем подразумевать индивидуальное психологическое консультирование как один из разделов консультативной психологии.

На сегодняшний день индивидуальное психологическое консультирование является одной из наиболее разработанных областей консультативной психологии. Становление консультанта любой специализации начинается с основ, т.е. с изучения теории и практики индивидуального психологического консультирования. Как уже отмечалось, для этого необходимо выяснить, что является предметом психологического консультирования.

О широком предметном поле психологического консультирования свидетельствуют его разнообразные определения. Психологическое консультирование рассматривается как:

ü совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений (лицензионная комиссия Ассоциации служащих и менеджеров США);

ü отрасль науки и практики, основными функциями которой являются, во-первых, оказание помощи людям, которые испытывают какие-либо трудности в настоящий момент; во-вторых, профилактика трудностей, которые могут возникнуть в будущем; в-третьих, содействие людям в открытии и реализации их потенциала;

ü профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно осуществляется в системе личность—личность (хотя иногда в нем участвуют более двух человек), для помощи последнему в понимании происходящего в его жизненном пространстве и осмысленном достижении поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного характера ( H . Burks , В. Stefflre );

ü процесс, при котором человек, берущий на себя регулярно или временно роль консультанта, открыто и определенно предлагает и соглашается посвятить свое время, внимание и уважение

18

другому человеку или людям, выступающим временно в роли его клиентов (устав Британской Ассоциации Консультирования);

ü помощь индивидууму в исследовании его проблемы, прояснении конфликтующих между собой точек; поиск новых, альтернативных способов совладения с ситуацией, «помощь людям в их помощи самим себе» (М.А. Гулина);

ü восстановление логики индивидуальной жизни клиента и оказание профессионального воздействия, не нарушающего эту логику (Г.С. Абрамова).

Наиболее часто встречающимися в этих определениях являются слова «консультант», «клиент» (как человек, личность), «проблема», «взаимодействие», «помощь», «(раз)решение».

Таким образом, консультирование предоставляет клиенту помощь, направленную на выполнение следующих задач:

ü разрешение актуальных жизненных проблем;

ü развитие, социализацию и самореализацию личности;

ü достижение более полной внутриличностной интеграции путем согласования личных и социальных интересов;

ü выработку альтернативных способов поведения, адекватных определенным жизненным ситуациям;

ü осуществление выбора и принятие ответственности за этот выбор.

Анализ различных понятий консультирования позволяет разделить их на две большие группы, стоящие на позициях: 1) воздействия на клиента; 2) взаимодействия с клиентом. Определения консультирования, ориентированные на воздействие, чаще всего отражают позицию «Психолог лучше знает, что и как вам, пациент, лучше...», хотя и не в такой сильной степени, как в медицине. На наш взгляд, сущностью консультирования как лично-стно-ориентированной практики является консультативное вза имодействие между клиентом и консультантом, основанное на философии клиент-центрированной терапии (К. Роджерс), диалогичное (М.М. Бахтин), специфических взаимоотношениях между психологом и клиентом («Я—Ты отношения» в терминологии М. Бубера).

Далее мы будем придерживаться следующего определения. Психологическое консультирование как форма оказания професси ональной психологической помощи — это процесс взаимодей ствия между профессионально компетентным консультантом и клиентом, ориентированный на научение и личностный рост по следнего, в ходе которого консультант с помощью адекватных методов и средств стремится способствовать клиенту узнать

19

больше о себе самом, научиться связывать эти знания со своими целями, чтобы достигнуть более полного и гармоничного «бы- тия-в-мире».

1.5. Психологическое консультирование и другие стратегии психологической помощи

Различие между действительной поддержкой и «помощью» вполне ясно: делая для другого то, что он может сделать для себя сам, мы гарантируем, что он, никогда не узнает о возможности стоять на собственных ногах.

Р.У. Резник

Психологическая помощь — широкое понятие, включающее многообразные теоретические и практические направления. Содержание психологической помощи заключается в обеспечении эмоциональной, смысловой и экзистенциальной поддержки личности или группы в трудных ситуациях.

Психологическое консультирование — достаточно новая область психологической помощи, возникшая в середине XX в. Профессия психолога-консультанта появилась как отклик на потребности людей, не имеющих клинических нарушений и вместе с тем нуждающихся в психологической помощи.

Как было обозначено выше, психологическое консультирование ориентировано, прежде всего, на людей, имеющих проблемы в повседневной жизни, например испытывающих трудности на работе, в семье или в принятии решений, неуверенных в себе, переживающих возрастной кризис, обладающих низкой самооценкой и т.п. Целесообразно оделить консультирование от других стратегий психологической помощи:

ü предоставления информации;

ü прямого действия — осуществления конкретных действий, направленных на оказание помощи клиенту (например, в кризисных ситуациях, в случаях самодеструктивного поведения или реальной угрозы психическому и/или физическому здоровью людей);

ü обучения — помощи в приобретении умений и навыков, необходимых клиенту в конкретной ситуации;

ü системных изменений — оказания направленного воздействия на ту систему, которая явилась причиной возникновения трудностей;

20

ü совета — высказывания собственного мнения, основанного на своем видении ситуации, в которой находится другой человек (Af. Scally & В A . Hopson , 1979).

О вреде советов писали многие психологи. Так, Р. Мэй говорил, что «совет всегда поверхностен; это дача указаний сверху, одностороннее движение. Сфера действия истинного консультирования намного глубже, и его заключения всегда являются результатом совместной работы двух личностей на одном и том же уровне... Совет нельзя считать адекватной функцией консультирования, поскольку он покушается на автономию личности». В то же время иногда консультант дает советы по вопросам, которые не относятся к личностным проблемам. В этот момент не происходит настоящего консультирования. Консультант выполняет своеобразную диспетчерскую функцию — переадресовывает клиента к другим специалистам, рекомендует литературу для чтения и др.

Наибольшие трудности возникают при попытке четкого разделения психологического консультирования и психотерапии . Многие зарубежные ученые (А. Айви, М. Айви, Л. Саймэн-Дау-нинг (1999), Дж. Кори (1993), К. Паттерсон (1974, 1986), К.Б. Тру-акс и P.P. Каркуфф (1976), используют термины «психотерапия» и «психологическое консультирование» как синонимы и предлагают всех специалистов в этой области называть психотерапевтами или психотерапистами. Но поскольку в большинстве стран данные профессии существуют как отдельные, необходимо найти основания для их дифференциации.

Психологическое консультирование генетически связано с психотерапией. Содержательная сторона последней основана на классификации болезней, диагностических указаниях, четких критериях психических и поведенческих расстройств. Психотерапия опирается на разработанные в области медицины психиатрию, неврологию, наркологию и др. Содержание консультативной психологии остается достаточно размытым, так как не существует более или менее однозначной, завершенной классификации закономерностей появления психологических проблем, их причин, особенностей развития и значения для жизни конкретного человека. Иными словами, отсутствует классификация, которая была бы признана

Отметим, что отечественная психотерапия аналогичным образом переживает своеобразный «юношеский кризис идентичности» (В.Н. Цапкин). Вырвавшись из-под родительской гиперопеки психиатрии, психотерапия стремится к автономии, самоутверждению и самоопределению так же, как консультирование стремится к отделению от психотерапии.

21

удовлетворительной различными психологическими направлениями и школами1. Согласно традиции, сложившейся в нашей стране, наиболее распространенным является следующее разделение областей применения психотерапии и психологического консультирования: врач-психотерапевт лечит больных, а психолог-консультант оказывает помощь здоровым людям. В первом случае процесс называется психотерапией, во втором — психологическим консультированием.

В то же время психологическое консультирование и психотерапию можно рассматривать как два полюса психологической помощи. Полюс психологического консультирования связан в основном с ситуационными проблемами, возникающими у клинически здоровых индивидов и решаемыми на уровне сознания, с интервьюированием, которое проводится только со «здоровыми» людьми и направлено на принятие решений. Полюс психотерапии устремлен к более глубокому анализу проблем с ориентацией на бессознательные процессы, структурную перестройку личности. Между указанными полюсами находится деятельность, которую можно отнести и к психологическому консультированию, и к психотерапии.

Можно выделить ряд позиций, позволяющих провести условную границу между понятиями «психотерапия» и «психологическое консультирование»2. Однако эти позиции настолько условны, что в процессе их описания к каждому из тезисов был найден соответствующий антитезис.

1 . Клиент

Тезис: консультирование ориентировано на клинически здоровую личность. Клиентом психолога-консультанта могут быть люди, имеющие трудности и проблемы в повседневной жизни, жалобы невротического характера, а также люди, чувствующие себя хорошо и ставящие перед собой цель дальнейшего личностного роста и развития. Психотерапия рассматривает человека, обратившегося за помощью, как больного, имеющего ту или иную психопатологию, психические или поведенческие расстройства.

Антитезис: больной человек, имеющий подтвержденный диагноз, может в состоянии ремиссии обращаться к консультанту

Необходимо отметить, что в психотерапии и психиатрии существуют сходные трудности, и даже в МКБ-10 отмечается, что «данная классификация психических и поведенческих расстройств в определенной степени является лишь "правилами игры", компромиссом между различными точками зрения в психиатрии» (с. 7).

Имеется в виду медицинская (клиническая) психотерапия. 22

для решения проблем межличностных отношений и т.п., а здоровый человек, находящийся в кризисе, иногда идет за помощью к психиатру либо психотерапевту.

2. Проблема

Тезис: в консультировании проблема клиента рассматривается как определенная психологическая дисгармония, которая вызывает психологические трудности, сложности в адаптации, межличностных отношениях и т.п. В психотерапии проблема рассматривается как симптом какого-то нарушения, психического или пове-• денческого расстройства.

Антитезис: консультант может анализировать «корни» проблемы и находить, как они повлияли на развитие «ствола дерева», т.е. предъявляемой проблемы.

3. Длительность

Тезис: при психотерапии психологические проблемы обычно уже настолько осложнились, что нуждаются в долговременной коррекции их последствий (например, психоанализ может продолжаться несколько лет). Консультирование обычно ориентируется на краткосрочную помощь (обычно — 5—6, максимум — до 15 встреч) и является, прежде всего, упреждающей, превентивной работой, предотвращающей развитие нежелательных осложнений.