Забота о подчиненных - уровень внимания и поддержки, оказываемых руководителем подчиненным.

Интеллектуальное стимулирование - в какой мере руководители убеждают подчиненных пересмотреть свои взгляды на исполнение ими своих должностных обязанностей.

Изучение деятельности бизнес-администраторов, старших офицеров и высокопоставленных чиновников, занимающих высокие посты в правительственных структурах и в университетах, позволяет сделать вывод о том, что те из них, кого подчиненные характеризовали как влияющих на них руководителей, более эффективные работники.

Шульц Д., Шульц С, 2003. С. 251.

И. Ниномийя (J. S. Ninomiya, 1988) предложил следующую классификацию стилей руководства:

«патриарх» старается обеспечить полный контроль над всеми аспектами деятельности подчиненных, от которых требуется безоговорочная исполнительность. Подчиненные не привлекаются к подготовке решений;

«птица страус» ориентируется на свой статус, стремится избежать конфликтов, боится различий во мнениях. Для такого руководителя характерен высокий уровень компетенции; вместе с тем он более подходит на роль ассистента, поскольку ему не хватает инициативы и гибкости;

«индивидуалист» стремится все сделать сам; подчиненные у такого руководителя обычно лишены всякой инициативы, быстро теряют интерес к делу;

«педант» все желает знать в самых подробных деталях, выступает против коллективного принятия решений, нередко никому не доверяет;

«политик» не показывает, что имеет собственное мнение, хорошо чувствует конъюнктуру;

«посредник» хорошо знает людей, коммуникабелен, сторонник группового принятия решений и совместного творчества. Склонен к компромиссам в любой момент, не способен проявить волю, когда того требует обстановка;

«прилежный бобер» сам готовит план деятельности для себя и для подчиненных, успех своей деятельности оценивает по чисто формальным показателям (числу написанных или исполненных деловых бумаг). Не ориентирован на высокий конечный результат. Главное для него — сам процесс работы.

И. Ниномийя считает, что эти стили руководства встречаются не изолированно друг от друга, а в различных комбинациях.

В создании подобных классификаций на западных психологов существенное влияние оказали представления Ф. Фишера. По его мнению, стили деятельности выделяются в зависимости от того, на что нацелен руководитель, — на решение задачи или на взаимоотношения с подчиненными. Используя этот подход, ряд психологов выдвинули свои классификации стилей руководства.

Р. Лайкерт (R. Likert, 1961) пишет о 4 стилях:

1. эксплуататорски-авторитарном;

2. благосклонно-авторитарном;

3. консультативно-демократичном;

4. основанном на участии.

Р. Херси и К. Бланшар (R. Hersey, К. Blanshard, 1982) считают, что стили руководства (лидерства) определяются «зрелостью» исполнителей: их желанием достичь поставленных целей, образованием и опытом, готовностью нести ответственность за свое поведение. В соответствии с этим они выделяют 4 стиля:

1. «указания», когда исполнители незрелые, заметна высокая ориентация на задачу и низкая — на взаимоотношения;

2. «продажи», когда уровень зрелости исполнителей средний и они ориентированы на задачу и на взаимоотношения;

3. «ориентации на участие в принятии решений», когда зрелость исполнителей можно охарактеризовать как умеренно высокую, ориентация на взаимоотношения высокая, а на задачу — низкая;

4. «делегирования», когда уровень зрелости исполнителей высокий, а ориентация на задачи и взаимоотношения низкая.

Американские исследователи Р. Хаус, Т. Митчелл (R. Hous, Т. Mitchell, 1974) выделили 4 типа руководства:

1. поддерживающее руководство (дружеское отношение руководителя к подчиненным, интерес к их потребностям и статусу);

2. директивное руководство (четкая регламентация действий подчиненных, контроль за выполнением задания);

3. разделяемое руководство (стремление консультироваться с подчиненными и учитывать их предложения);

4. руководство, ориентированное на достижение (акцент на высококачественное выполнение задания).

Р. Блейк и Дж. Мутон (R. Blake, J. Mouton, 1969) выделяют 5 стилей руководства:

· управление в духе загородного дома: уделяется большое внимание удовлетворению потребностей людей, что создает благоприятную почву для создания в коллективе комфортной и дружелюбной атмосферы;

· обедненное управление: прилагается минимум усилий для достижения необходимых производственных результатов;

· власть — подчинение: человеческие аспекты присутствуют в минимальной степени, главное — производственный результат;

· организационное управление: балансирование между необходимостью в достижении производственных результатов и поддержанием на удовлетворительном уровне морального настроя рабочих;

· групповое управление: производственные успехи определяются преданными своей работе людьми, взаимоотношения между которыми основаны на доверии, уважении и взаимозависимости.

Р. Танненбаум и У. Шмидт (R. Tannenbaum, W. Schmidt, 1973) выделили в континууме руководства — от ориентации на вышестоящего руководителя до ориентации на подчиненных — 7 стилей, согласно которым управляющий:

1. принимает решения, которые подчиненные выполняют;

2. должен разъяснять свои решения, чтобы добиться их выполнения;

3. выносит свои решения, но должен прислушиваться к вопросам подчиненных;

4. предлагает предварительные решения, которые могут быть изменены после внесения предложений подчиненными;

5. излагает проблему, получает советы от подчиненных, а затем принимает решение;

6. устанавливает пределы, в которых подчиненные принимают решения;

7. принимает решения совместно с подчиненными.

В. Врум и П. Йетон (V. Vroom, P. Yetton, 1973) различают 5 стилей, говоря о континууме от авторитарно-консультативного до полного участия подчиненных в управлении.

М. Джеймс (М. James) указывает 7 отрицательных типов руководителей:

1. излишне критически настроенный руководитель, считающий, что добиться положительных результатов в работе подчиненных можно лишь в том случае, если постоянно выказывать недовольство ими. Такая манера поведения отрицательно сказывается на эффективности работы подчиненных, поскольку избыточной критикой подрывается вера людей в их возможности, нарушаются взаимоотношения, слабеет доверие и растет протест по отношению к руководителю;

2. излишне «патерналистски» настроенный руководитель, оберегающий своих подчиненных от всяких затруднений. Он подавляет развитие деловых качеств подчиненных тем, что снимает с них ответственность;

3. непоследовательный руководитель, который в течение коротких промежутков времени с легкостью меняет свои требования к подчиненным или, вопреки ранее высказанным требованиям и заданиям, заставляет их отчитываться за такие результаты работы, достижение которых не предусматривалось;

4. уклоняющийся от непосредственного руководства, стремящийся переложить полномочия и ответственность на подчиненных;

5. «сверхорганизованный» руководитель, единственной и абсолютной ценностью для которого является выполнение подчиненными работы в соответствии с установленными им требованиями. Такие руководители все силы отдают тщательному регламентированию работы, ее планированию, поэтому у них не остается времени на реализацию задуманного. Этот стиль формирует у подчиненных индифферентное отношение к работе, хотя сами руководители относятся к ним дружественно и оказывают поддержку;

6. руководитель, стремящийся охватить все вопросы. Он создает вокруг себя атмосферу беспокойства, порождает у подчиненных чувство неуверенности и напряженности, вызванное постоянной готовностью к неожиданным требованиям;

7. руководитель, конфликтующий с другими руководителями, создает множество затруднений для подчиненных, так как последние опасаются установления хороших отношений с любым из руководителей, боясь вызвать недовольство одного из них. (Надо отметить, что это вряд ли можно рассматривать как стиль руководства.)

Выделение стилей руководства возможно и на других основаниях, предложенных В. В. Радаевым (1994). Он выделяет 4 стиля: бюрократический, патерналистский, фратерналистский и партнерский. Для бюрократического стиля характерна административная иерархия. Для каждого работника четко определены функциональные обязанности. Осуществляется постоянный контроль за работой подчиненных. Контакты между руководителем и подчиненными деперсонифицированы и не выходят за рамки служебных вопросов. При этом стиле руководитель принимает на себя роль начальника.

При патерналистском стиле руководства четко выражена иерархичность отношений. Руководитель принимает решения единолично, от подчиненных ожидает проявления лояльности, единство в организации поддерживает через утверждение личного влияния. В случае необходимости исполнители могут замещать друг друга. При этом ответственность за провалы - коллективная. Взаимоотношениям придается личностный характер, хотя иерархия строго соблюдается; внерабочие проблемы подчиненных входят в сферу заботы руководителя. При этом стиле руководитель выполняет роль хозяина.

Фратерналистский стиль руководства предполагает большую степень сглаживания иерархии в отношениях, решения принимаются коллегиально с обсуждением и разъяснением их смысла подчиненными. Подчиненные в процессе работы имеют значительную самостоятельность. Регулярные проверки их работы не предусматриваются. Возможна помощь не только коллег, но и самого руководителя. Отношения подчеркнуто неформальные, проблемы не делятся на рабочие и нерабочие. Руководитель выступает здесь в роли лидера.

Партнерский стиль характеризуется не выраженной явно иерархией. Решения принимаются на основе общего обсуждения. За каждым работником четко закреплены его функции, в которые руководитель не вмешивается. Текущий контроль не предусматривается, но при этом каждый работник несет персональную ответственность за конечный результат своей работы. Отношения деперсонифицированы, внеслужебные проблемы не должны мешать выполнению работы. Руководитель выполняет роль координатора.

Стиль руководства и личностные особенности. Одну из первых попыток связать тот или иной стиль руководства (о котором автор судил, наблюдая за поведением бригадиров производства) с личностными и индивидными особенностями предпринял В. В. Люкин (1977). Однако вследствие малочисленности обследованных им бригадиров производства какие-то определенные выводы сделать трудно. Единственно, что можно констатировать, — это отсутствие связи стилей руководства с такими характеристиками, как экстраверсия, ригидность, эмоциональная устойчивость и эмоциональная возбудимость. В работе Е. П. Ильина и Нгуена Ки Тыонга (1999а), проведенной на достаточно репрезентативных выборках испытуемых, было выявлено, что склонность к тому или иному стилю руководства связана со многими личностными свойствами. Для каждого стиля руководства можно выделить комплексы этих свойств.

Приверженность авторитарно-демократическому стилю руководства связана с независимостью (склонностью к самостоятельному принятию решений), с эгоизмом, с принятием борьбы и агрессивностью, со склонностью к администрированию и направленностью на результат деятельности, с упорством и настойчивостью.

Выбор демократического стиля руководства связан с зависимостью, со склонностью к избеганию борьбы, с альтруизмом, склонностью к лидерству и направленностью на процесс деятельности, с низким уровнем психотизма, со склонностью к компромиссам, с не очень высокой самооценкой.

Предпочтение либерально-демократического стиля руководства характерно для лиц, имеющих сходные с приверженцами «демократического» стиля личностные особенности: избегание борьбы, направленность на процесс деятельности, склонность к лидерству, к компромиссам, не очень высокая самооценка. Однако существуют и отличия, причем не только от «демократов», но и от «автократов»: более выражена склонность к эгоизму, психотизму и конфликтности (при наименьшей агрессивности).

В. А. Толочек (1992, 2000) показал неоднородность любого из «классических» стилей руководства, что обусловлено различиями в личностных особенностях руководителей. Так, авторитарный стиль может иметь две разновидности. В одном случае его психологическими детерминантами выступают властность, жесткость, твердость, подозрительность, склонность к доминированию (корреляция с факторами +С, +Е, +Н, +L по Кеттеллу), в другом — комплекс тревожности: озабоченность планами, мнительность, впечатлительность, ригидность, консерватизм, низкий самоконтроль поведения и эмоций (-F, +O, -N, +М, -Q1, -Q2, -Q3). Еще более вариативен демократический стиль управления.

Также была обнаружена связь стилей руководства с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы (Е. П. Ильин, Нгуен КиТыонг, 1999б), в основном — с силой нервной системы. Среди «автократов» людей, у которых она оказалась большой и средней, выявлено больше (60%), чем среди «либералов» (43%) и «демократов» (26%). По остальным типологическим особенностям небольшие отличия установлены только у «либералов». У них оказалось несколько меньше, чем у «автократов» и «демократов», лиц с преобладанием торможения по «внешнему» и «внутреннему» балансу, а также с инертностью возбуждения и больше лиц с инертностью торможения.

Вычисления по типологическому комплексу боязливости показали, что он значительно сильнее выражен у «демократов» (93 условные единицы против 30 у «автократов» и 20 у «либералов»). Это согласуется с выявленным фактом меньшей агрессивности «демократов» по сравнению с «автократами» и меньшей их конфликтности по сравнению с «либералами».

Имеющаяся информация позволяет считать, что склонность к тому или иному стилю руководства определяется не только личностными особенностями человека, но и природными предпосылками, в качестве которых выступают типологические особенности проявления свойств нервной системы.

7.3. Эффективность различных стилей руководства

Выяснение этого вопроса затруднено тем, что у разных авторов имеются различные подходы к классификации стилей руководства (см. выше).

Как показали еще исследования К. Левина, у руководителя с демократическим стилем руководства стремление к творчеству, уровень общей удовлетворенности работой и благоприятными отношениями выше. Однако у руководителя, характеризующегося автократическим стилем, были самыми высокими показатели эффективности деятельности группы. Попустительский стиль руководства приводил к беспорядкам, увеличению фрустрированности и конфликтности, а это способствовало снижению качества работы группы.

Начнем с распространенной в нашей стране классификации, в соответствии с которой выделяются авторитарный, демократический и либеральный стили. В итоге анализа многих исследований, осуществленного одним из зарубежных авторов, выяснилось следующее: в 11 из них исследователи обнаружили лучшее усвоение учащимися знаний при демократическом стиле руководства учителя, а в 8 работах доказывается, что лучше всего авторитарный стиль. В ряде работ также показано, что при демократическом стиле руководства достигаются лучшая групповая сплоченность и удовлетворенность учащихся, а вот относительно групповой продуктивности заметных преимуществ того или иного стиля руководства выявлено не было (Р. Л. Кричевский, 1977; А. Ю. Максаков, 1990; P. X. Шакуров, 1982; Р. Стогдилл (R. М. Stogdill, 1974)).

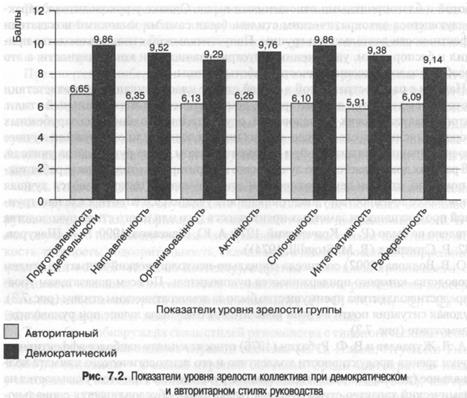

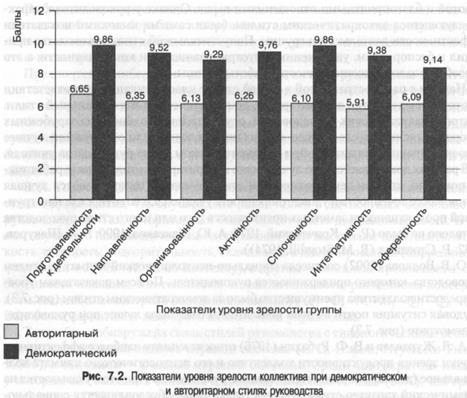

О. В. Волкова (2002) соотнесла социально-психологический климат со стилем руководства, которого придерживается руководитель. По всем показателям уровня зрелости коллектива преимущество было за демократическим стилем (рис. 7.2). Трудовая ситуация почти по всем показателям тоже была лучше при руководителе-демократе (рис. 7.3).

А. Л. Журавлев и В. Ф. Рубахин (1976) относят к числу наиболее эффективных с точки зрения продуктивности коллектива и его психологического климата коллегиальное (демократическое) и смешанное руководство. При этом указывается на динамический характер стиля руководства, который обусловливается социально-психологическим своеобразием коллектива и объективными условиями деятельности, а также типологическими и личностными свойствами руководителя. С этим утверждением авторов трудно согласиться: во-первых, стиль характеризуется устойчивостью, если же происходит постоянное изменение, то это уже тактика руководства; во-вторых, именно типологические особенности свойств нервной системы и темперамента обусловливают устойчивость стиля, так как они у взрослого человека практически не изменяются.

А. В. Петровский и В. В. Шпалинский (1978), Р. С. Немов (1981) считают, что для групп разного уровня развития требуются и различные стили руководства. Для коллектива, в котором каждый ее член «знает свой маневр», наиболее подходят демократический и попустительский стили. Для диффузной же группы, не готовой к самоуправлению, они окажутся наименее подходящими, так как предоставление ей самостоятельности может лишь дезорганизовать групповую деятельность. В этом случае требуется авторитарный стиль руководства. Кроме того, последний необходим и при лимите времени на принятие решения, когда рассуждать и спорить просто некогда.

Дж. Гольдберг (J. Goldberg, 1985), ссылаясь на некоторых авторов, отмечает, что наиболее эффективен стиль, ориентированный на конечный результат деятельности, а также стиль делегирования, предполагающий отбор лидера и передачу ответственности на низший уровень управления деятельностью. По мнению Р. Блейка и Дж. Муттона, наиболее эффективен стиль, опирающийся на групповое управление.

Согласно Ф. Фидлеру (F. Fiedler, 1967), эффективность применения того или иного стиля руководства зависит от 3 основных факторов: силы позиции руководителя, структуры задачи и отношений между руководителем и членами группы.

Потребность во власти и эффективность руководства. У эффективных менеджеров потребность во власти выражена сильнее, чем у неэффективных. Однако наиболее эффективные менеджеры используют эту власть не для удовлетворения своих потребностей, а на благо организации и для достижения стоящих перед ней целей. Поэтому им удается создавать здоровый моральный климат и командный дух в руководимых ими коллективах. Менеджеры, стремящиеся к власти ради достижения личных целей, а не во благо организации, способны добиться лояльности от подчиненных, но по отношению к себе, а не к организации. Такие руководители более эффективны по сравнению с теми, кто к власти равнодушен, но менее эффективны по отношению к тем, кто власть использует в интересах организации.

Спрашивается, что же следует поменять, если определенный стиль руководства оказывается в данной конкретной ситуации неэффективным: сам этот стиль, ситуацию или руководителя? Ф. Фидлер предлагает изменить условия, поскольку считает, что стиль руководства выражает некоторую совокупность личностных черт руководителя. Напротив, как утверждают Р. Л. Кричевский и М. М. Рыжак (1985), Р. С. Немов, М. Шоу (М. Shaw, 1971), лучше поменять стиль. Однако, учитывая, что стиль обусловлен личностными особенностями и свойствами темперамента и нервной системы, сделать подобное окажется делом непростым, требующим определенного времени и насилия над собой. Поэтому быстро приспособиться к новой ситуации за счет выработки нового стиля как устойчивого психологического образования не удастся. Если же оперативно менять способы руководства, то это будет уже не стиль, а тактика.

Ситуацию тоже изменить трудно, так как она может быть связана с постоянными факторами, не зависящими от воли человека. Поэтому легче всего, казалось бы, поменять руководителя. Однако эффективность руководства, хотя и определяется во многом его стилем, зависит не только от него, но и от квалификации данного человека, наличия у него организаторских качеств и т. д. Поэтому стиль руководства не может служить главным критерием подбора руководителя для того или иного коллектива. Кроме того, надо учитывать еще и отношение подчиненных к определенному стилю руководства, которое, естественно, может быть разным.

7.4. Отношение подчиненных к различным стилям руководства

Отношение к различным стилям руководства у подчиненных обусловливается многими факторами. Н. Ф. Федотова, например, показала, что авторитарный стиль руководства воспринимался членами группы как должный в случаях, когда:

1. условия деятельности группы были неопределенными, вероятностными;

2. в группе нормой являлась безынициативность, привычка к пассивному выполнению распоряжений;

3. существовал лимит времени для принятия решения;

4. группа обладала жесткой структурой, функции каждого были строго ограничены, каждый член группы «знал свой маневр»;

5. группа выполняла простые задания;

6. численный состав группы был небольшим;

7. члены группы оказались неуверенными в себе; в ситуации напряженности они чувствовали себя спокойнее при наличии авторитарного руководства.

По мнению Р. Хауса и Т. Митчелла, предпочитаемость подчиненными стиля руководства зависит от личных качеств субъектов деятельности и требований среды. Так, стиль, ориентированный на достижения, более соответствует ситуации, когда подчиненные стремятся к высокому уровню выработки; ориентированный на участие — когда они стремятся участвовать в процессе управления; инструментальный стиль предпочтительнее при неосознанном ими характере задач; стиль поддержки — когда задача достаточно структурирована.

В исследованиях А. Ю. Максакова (1990) и Д. А. Мишутина (1992) показано, что восприятие того или иного стиля руководства, демонстрируемого учителем или тренером, зависит от успешности учащихся в учебе по данному предмету. Школьники и спортсмены с хорошими успехами воспринимают руководство учителя и тренера как менее авторитарное, а с плохими — как более авторитарное. Последние лучше относятся к демократическому стилю руководства, чем к авторитарному и либеральному.

Типы подчинения. Р. Б. Гительмахер (1988) описал 3 типа подчинения:

· человек воспринимает его как вынужденное и внешне навязанное отношение. Эти люди отличаются плохим пониманием таких мотиваторов, как долг, необходимость. Требования к подобному человеку целесообразно облекать в форму просьбы или совета;

· человек вполне удовлетворен своим положением подчиненного, так как это освобождает его от необходимости принимать ответственные решения; им исповедуется принцип «пусть думает начальник»;

· человек осознает необходимость подчинения; оно у него переходит в привычку (это называют еще «чувством долга»). Однако не заглушается его инициативность. В основе такого типа подчинения лежит критическая оценка руководителя и признание его авторитета.

Ожидания руководителя: эффект Пигмалиона. Ожидания руководителей в отношении результатов труда подчиненных оказывают влияние на эти результаты. Руководители, которые ожидают хороших результатов, получают хорошие результаты, а руководители, настроенные на плохие результаты, получают именно их.

Воздействие подобных ожиданий руководителей на эффективность труда их подчиненных получило название эффекта Пигмалиона по имени легендарного скульптора, царя Кипра, влюбившегося в изваянную им статую прекрасной женщины Галатеи. Боги услышали молитвы Пигмалиона и оживили статую.

Эффект Пигмалиона более ярко проявляется в мужских коллективах, нежели в женских (Мс Natt, 2000).

7.5. Стили общения как отражение стиля руководства

В. А. Кан-Калик (1987) описал следующие стили общения:

«совместное творчество»: ставятся общие для общающихся цели, решения отыскиваются совместными усилиями;

«дружеское расположение»: основан на искреннем интересе к личности партнера по общению, уважительном к нему отношении, открытости контактам;

«заигрывание»: основан на стремлении завоевать ложный, дешевый авторитет у партнера по общению, понравиться аудитории;

«устрашение»: следствие неуверенности лица с более высоким статусом, чем у партнера по общению, или же результат неумения организовать общение на основе продуктивной совместной деятельности. Такое общение жестко регламентировано, загнано в формально-официальные рамки;

«дистанцированность»: этот стиль имеет различные вариации, но суть его состоит в подчеркивании различий между партнерами по общению, связанных со служебным, социальным положением, возрастом и т. д.;

«менторство»: разновидность предыдущего стиля, когда один из партнеров («бывалый») принимает на себя роль наставника и беседует с другим назидательно-покровительственным тоном.

7.6. Стили самопрезентации

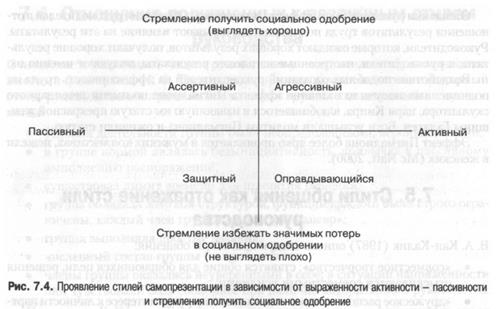

Важный момент в общении — самопрезентация. А. Шутц (A. Schutz, 1998) выделила 4 стиля самопрезентации:

· ассертивный;

· агрессивный;

· защитный;

· оправдывающийся.

Они создаются двумя координатами: стремление получить социальное одобрение — стремление избежать значимых потерь в социальном одобрении; активность — пассивность (рис. 7.4).

Агрессивная самопрезентация предполагает использование агрессивного способа представления желаемого образа. Этот стиль характеризуется большей активностью, чем ассертивный. Люди, его использующие, стремятся доминировать, чтобы выглядеть благоприятным образом. Способами реализации данного стиля самопрезентации служат: задействование принижающих оппонента оценок и сравнений; ирония, критические суждения, в том числе в адрес критикующего, ограничение темы дискуссии, направленное на изменение предметов обсуждения.

Защитная самопрезентация означает пассивное стремление избегать негативного впечатления. Люди, придерживающиеся такого стиля, часто избегают тревожащих, смущающих их ситуаций и таким образом отказываются от возможности сформировать благоприятное впечатление и укрепить самооценку. Эти субъекты стремятся не привлекать к себе публичного внимания, самораскрываться по минимуму; осторожно описывают себя, в чем сказывается желание не афишировать свои способности. Для них характерны минимизация социального взаимодействия, стремление сохранять молчание, дружелюбное, но пассивное взаимодействие.

К способам, реализующим самопрезентацию оправдания, относятся: отрицание («Ничего не произошло, ничего страшного не случилось»); переиначивание («Все было не так»); диссоциация («Это не я»); извинение и оправдание («Я не мог ничего сделать», «Так надо было поступить»); уступка, предполагающая принятие всей ответственности за негативные события; демонстрация раскаяния, обещание, что подобные действия больше не повторятся.

Другую классификацию стилей самопрезентации предлагает Е. Джонс (E.Jones, 1964, 1990). Он выделил запугивание, ориентацию на пример (образцовое поведение), «просительство» и инграциацию (заботу о привлекательности собственных личностных качеств, с тем чтобы оказать влияние на другого человека).

Для осуществления стратегии инграциации используются ряд тактик: позитивные высказывания субъекта о самом себе; превозношение персоны, выступающей в качестве цели, с помощью лести, комплиментов и других позитивных подкреплений; проявление к этому субъекту интереса; конформность по отношению к нему; оказание каких-либо услуг.

Использование запугивания присуще субъектам, обладающим определенной властью, полномочиями в лишении каких-либо благ, изменении условий жизни персоны, служащей целью. В данном случае человек, применяющий такой стиль самопрезентации, зачастую угрожает адресату воздействия, чтобы добиться от него требуемого поведения.

Стратегия образцового поведения предполагает демонстрацию моральных достоинств субъекта самопрезентации. Это реализуется благодаря следующим поведенческим тактикам: самоотречение, пренебрежение собственными интересами, борьба за «правое дело», оказание помощи.

«Просительство» — это стиль тех, кто не обладает большой властью и предполагает демонстрацию собственной беспомощности и обращение с просьбой к объекту самопрезентации.

Как отмечает Е. Джонс, реализация каждого из данных стилей связана для субъекта с определенным риском. Например, человек, преимущественно демонстрирующий своим поведением стратегию запугивания, рискует прослыть «буйным, слабым, нерезультативным»; придерживающийся инграциации — «льстецом, угодливым конформистом»; стратегии образцового поведения — «лицемером», а «просительства» — «ленивым, слабым» (вспомните рассказ А. П. Чехова «Юбилей», в котором его героиня все время повторяла: «Я женщина слабая, беззащитная»).