Мдк. 03. 01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

ФИО студента ____________________ Группа __________-К

Практическая работа № 35. Диагностика неисправностей средств сетевых коммуникаций

Цель занятия: Освоить диагностику неисправностей средств сетевых коммуникаций.

Теоретические сведения

Кабельные системы являются основой построения каналов для передачи и приема информации в сетях. Они всегда проектируется на основе иерархического принципа, благодаря чему получили название структурированных кабельных систем (СКС). Любая перспективная СКС на этапе подготовки к эксплуатации должна быть протестирована специальным оборудованием для выявления тех или иных дефектов и на соответствие заданным характеристикам. От результатов проверки зависит качество и долговечность СКС. Основной же практический интерес при тестировании СКС имеют линии связи на основе витых пар и оптики, чаще других использующихся для построения кабельных систем. Для облегчения проектирования и обслуживания СКС на них разработаны стандарты:

• международный — ISO/IEC 1 1801:2002-е (далее — международный);

• европейский — EN 50173;

• американский — ANSI/TIA/EIA 56S-A/56S-B (далее — американский).

Стандарты призваны обеспечить взаимозаменяемость и универсальное качество С КС наряду с ее доступностью и грамотным использованием. В частности, стандарты телекоммуникационной инфраструктуры зданий должны обеспечить работу разнотипного оборудования любых производителей, создание СКС на этапе строительства зданий и их длительную эксплуатацию.

Категории и классы кабельной системы приведены в табл. 1. Классификации по производительности в международном и американском стандартах отличаются друг от друга.

Таблица 1 – Категории и классы кабельных систем

| Частота передачи сигналов, Мгц | ISO/IEC (приложения) | ANSI/TIA/EIA 568-A/56S-B (категории) |

| 0,1 | Класс А | |

| 1 | Класс В | |

| 16 | Класс С | 3 |

| 20 | 4 | |

| 100 | Класс D | 5 |

| 100 | Класс D+ | 5е |

| 250 | Класс Е | 6 |

| 600 | Класс F | 7 |

Международный стандарт определяет классы приложений (от А до F), которые могут работать по данной системе, а американский — специфицирует системы по максимальной частоте передаваемых сигналов (категории 3—7). Поэтому для определения СКС используются как категории, так и классы.

Стандарты определяют среду передачи, параметры разъемов, линии и канала, в том числе предельно допустимые длины, способы подключения проводников, топологию и функциональные элементы СКС.

Параметры тестирование каналов и линий СКС.

Структура видов измерений параметров кабельных систем приведена на рис. 1 Комплекс измерений параметров электрических и оптических компонентов СКС, а также смонтированных линий на их основе предназначен для определения ее состояния, предупреждения повреждений, накопления статистических данных, используемых при разработке мероприятий по повышению надежности связи, и является обязательной процедурой перед вводом СКС в эксплуатацию. Измерения производятся в следующих случаях:

Рис. 1. Структура видов измерений в СКС

• в процессе выполнения входного контроля отдельных компонен

тов перед началом работ по их монтажу;

• при проведении приемо-сдаточных испытаний СКС;

• во время эксплуатации кабельной системы при выполнении профилактических, аварийных и контрольных проверок.

Передаточные характеристики трактов, которые создаются с помощью СКС для передачи сигналов различных инженерных систем, обсуждаются и оцениваются в международном стандарте с помощью понятий «канал» и «стационарная линия». Под каналом понимается тракт передачи сигналов по СКС от одного активного оборудования до другого. Разъемы на концах кабелей не входят в состав канала, поскольку их влияние на систему в целом учитывается разработчиками активного оборудования. Под стационарной линией понимается часть тракта передачи сигналов по СКС, включающая в себя лишь стационарный кабель и соединители на его концах.

К параметрам тестирования линий СКС относятся затухание (потеря мощности сигнала), ослабление перекрестных наводок и обратные потери.

Затухание — это отношение мощности сигнала на выходе передатчика Рх к его мощности на входе приемника Р2, выраженное в децибелах:

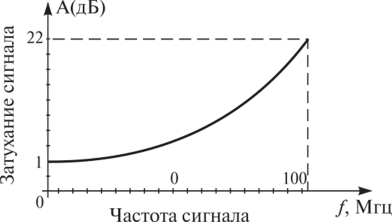

Зависимость затухания от частоты сигнала показана на рис. 2. Максимально допустимые стандартом значения потерь Л в формате канал/стационарная линия приведены в табл. 2.

Рис. 2. Зависимость затухания в световоде от частоты сигнала

Таблица 2 – Максимально допустимые международным стандартом значения потерь Л, дБ, в формате канал/стационарная линия

| Частота, Мгц | Максимально допустимые значения потерь А, дБ | |||||

| Класс А | Класс В | Класс С | Класс D | Класс Е | Класс F | |

| 0,1 | 16,0/16,0 | 5,5/5,5 | ||||

| 1 | 5,8/5,8 | 4,2/4,2 | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 | |

| 16 | 14,4/12,2 | 9,1/7,7 | 8,3/7,1 | 8,1/6,9 | ||

| 100 | 24,0/20,4 | 21,7/18,5 | 20,8/17,7 | |||

| 250 | 35,9/30,7 | 33,8/28,8 | ||||

| 600 | 54,6/46,6 | |||||

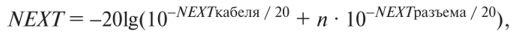

Ослабление перекрестных наводок. При прохождении сигнала по витой паре создается электромагнитное поле, которое взаимодействует с сигналами, передаваемыми по соседним парам. В зависимости от режима передачи (дуплексный или полудуплексный) важно оценить влияние помех, наведенных сигналом на ближнем или дальнем конце линии, по отношению к источнику сигнала. Ослабление перекрестных наводок на ближнем от передатчика конце NEXT (Near End Crosstalk loss, дБ) — это параметр двунаправленной передачи, характеризующий затухание сигнала помехи, наведенного сигналом передатчика на смежную пару. Чем выше значение NEXT, тем меньше влияние помех между двумя парами проводников. Минимально допустимое значение NEXT для канала рассчитывается по формуле

где NEXTKaбеля — минимальное переходное затухание горизонтального кабеля на длине 100 м; NEXTpaзъема — минимальное переходное затухание разъема; п — количество разъемов на ближнем конце линии.

Обратные потери. Реальная кабельная линия всегда имеет неоднородности, которые приводят к отражению электромагнитной волны в процессе прохождения сигнала по кабелю. Обратные потери (.Arl, дБ) — мера величины отражения сигналов, вызываемого несоответствием импедансов компонентов кабельной системы. Этот параметр определяется как отношение мощности основного сигнала к мощности обратного потока энергии. Величина ARL имеет особенно важное значение для работы приложений, использующих технологии синхронной двусторонней передачи сигналов:

где URL — амплитуда отраженного импульса; U0 — амплитуда входного импульса линии. Максимально допустимые стандартом ISO- 11801 значения потерь ARL, дБ, в формате канал/стационарная линия приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Максимально допустимые международным стандартом значения потерь ARL, дБ, в формате канал/стационарная линия

| Частота, Мгц | Максимально допустимые значения потерь ARL, дБ | |||

| Класс С | Класс D | Класс Е | Класс F | |

| 1 | 15,0/15,0 | 17,0/19,0 | 19,0/21,0 | 19,0/21,0 |

| 16 | 15,0/15,0 | 17,0/19,0 | 18,0/20,0 | 18,0/20,0 |

| 100 | 10,0/12,0 | 12,0/14,0 | 12,0/14,0 | |

| 250 | 8,0/10,0 | 8,0/10,0 | ||

| 600 | 8,0/10,0 | |||

Наиболее распространенной причиной возникновения обратных потерь является различие волнового сопротивления у компонентов кабельного канала (розетка, патч-панель, кабель и т.д.). Поэтому рекомендуется подбирать оборудование одного производителя, обладающее одинаковыми (специально подобранными) характеристиками. Также неоднородность может возникнуть в случае нарушения шага скрутки. Это может быть следствием брака при производстве либо ошибки монтажников при протяжке кабеля, надлома жилы или слишком сильного изгиба.

Тестирование кабельных систем. Конечные пользователи и проектировщики сетей постоянно планируют более высокие скорости передачи данных, возможности передачи большего количества данных, а также способность сети к гибкой и удобной переконфигурации. До 20% высокоскоростных СКС, как правило, не обеспечивают возможного быстродействия, что является результатом некачественной их реализации. Это особенно хорошо заметно на примерах высокоскоростных систем, в состав которых входят Fast Ethernet, коммутируемые LAN, Gigabit Ethernet.

СКС не существует, пока не проведено ее тестирование. Тестирование СКС определено международным стандартом в трех видах:

1) приемочное тестирование — позволяет принять СКС к эксплуатации, если она сделана в соответствии с рекомендациями стандарта по структуре, топологии и изготовлению и состоит из компонентов с известными характеристиками, отвечающими заранее установленным категориям;

2) тестирование на соответствие — позволяет объявить соответствующей стандарту ISO/IEC 11801:2002(?) кабельную систему, которая содержит не только известные по характеристикам компоненты, но и такие, характеристики которых заранее неизвестны;

3) эталонное тестирование — применяется как средство тестирования моделей каналов и линий в лабораторных условиях с помощью лабораторного оборудования, а также как средство для сравнения результатов измерений, полученных с помощью лабораторного оборудования, с результатами, полученными «полевым» измерительным оборудованием. Эталонное тестирование моделей каналов и линий в лабораторных условиях используется также для проверки тех параметров, которые не могут быть протестированы в полевых условиях.

Параметры, измеряющиеся в соответствии с международным стандартом, в табл. 4. отнесены к одной из трех категорий:

• информативные, обозначенные как «Информ», которые могут измеряться по согласованию с раказчиком СКС;

• расчетные — «Расчет» — рассчитываются по измеренным параметрам;

• обязательные — «Обязат» — измеряются обязательно.

Из табл. 4. видно, что при приемочном тестировании обязательными параметрами для измерений являются только карта соединений и непрерывность проводников. Однако убедиться в качестве остальных параметров, определяемом именно монтажом, можно только их измерением, поэтому если приемку проводит заказчик, то фактически производится не приемочное тестирование, а тестирование на соответствие, даже если соблюдены условия приемочного тестирования.

Таблица 4 – Параметры электрических каналов и линий СКС, измеряемые в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801:2002(jE)

| Параметр | Вид тестирования | ||

| Приемочное | На соответствие | Эталонное | |

| Возвратные потери, Лк, | Информ | Обязат | Обязат |

| Затухание на ближнем конце, NEXT | Информ | Обязат | Обязат |

| «Суммарное» переходное затухание на ближнем конце | Расчет | Расчет | Расчет |

| Защищенность на ближнем конце | Информ | Обязат | Обязат |

| «Суммарная» защищенность на ближнем конце | Информ | Расчет | Расчет |

| Нормированное переходное затухание на дальнем конце | Информ | Обязат | Обязат |

| «Суммарное» нормированное переходное затухание на дальнем конце | Расчет | Расчет | Расчет |

| Сопротивление петли по постоянному току | Информ | Обязат | Обязат |

| Задержка сигнала | Информ | Обязат | Обязат |

| Перекос задержки | Информ | Обязат | Обязат |

| Длина канала, линии | Информ | Информ | Обязат |

| Карта соединений | Обязат | Обязат | Обязат |

| Непрерывность проводников, экранов, КЗ и обрывы | Обязат | Обязат | Обязат |

Основным инструментом для оперативного тестирования кабельных систем, реализованных на основе витых пар, являются кабельные сканеры.

Одна из наиболее удобных и важных функций тестирования кабельных систем — автоматизация процесса проведения измерений и интерпретация полученных результатов. Во время общего теста (режим Autotest) в течение нескольких секунд последовательно, без вмешательства оператора измеряется ряд необходимых для проверки параметров. Результаты измерений сравниваются с требованиями стандартов, после чего выдается заключение в виде «выполняется/ нет». Время автотеста составляет =10—20 с. Многие сканеры поддерживают голосовую связь во время тестирования, что весьма удобно при тестировании распределенной СКС.

Отчет

Отчет должен содержать:

1. наименование работы;

2. цель работы;

3. ответы на контрольные вопросы;

4. вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятий «диагностика « и «тестирование» сети.

2. Изложите основные принципы локализации неисправностей сети.

3. Как связана модель OSI с локализацией неисправностей сети?

4. Для чего необходимо документирование сети?

5. Для каких целей проводится входное и нагрузочное тестирование сети?

6. В чем состоит принцип «нагрузочное тестирование»?

7. В чем состоит принцип «выбор правильного инструмента диагностики»?

8. В чем состоит принцип «декомпозиция сетевой проблемы»?

9. В чем состоит принцип локализации неисправностей «сверху вниз»?

10. Проведите классификацию сетевых проблем по уровням модели OSI.

11. Дайте определение понятия «техническая диагностика».

12. Какие возможны виды технических состояний объекта диагностирования?

13. В чем различие тестовых и функциональных систем диагностирования?

14. Что понимают под элементарной проверкой?

15. Дайте определения контролирующего, диагностического и тупикового тестов.

Отметка ___________________ Подпись преподавателя ____________ / Сейт-Акаев И.Н.