Работа тяговых электрических машин в тормозном режиме

Условия перехода электрической машины в режим генератора:

- наличие магнитного потока (Ф)

- скорость вращения должна быть более критической

- сопротивление цепи должно быть менее критического

Если электрическую машину, раскрученную до скорости больше критической, замкнуть на нагрузку (комплект резисторов пуско-тормозных сопротивлений), то такая машина перейдет в режим генератора, и она будет вырабатывать электрическую энергию. Поле в электрической машине создаётся с помощью дополнительных подмагничивающих обмоток и, отчасти, за счёт некоторой остаточной намагниченности остова и сердечников полюсов.

Ток, протекающий по ПТС, вызывает их нагрев. Таким образом, кинетическая энергия, обретённая во время разгона, в тормозном режиме превращается в электрическую, а затем – в тепловую, которая рассеивается в пространство с помощью пуско-тормозных сопротивлений.

При больших скоростях начала торможения поле генераторов следует существенно уменьшать (до 31%) во избежание превышения ЭДС генераторов сверх нормы (750 В). По мере снижения скорости ЭДС уменьшается и для сохранения постоянства тормозного тока и, как следствие, тормозного эффекта необходимо усиливать поле вплоть до 100% (это происходит на первых шести позициях реостатного контроллера), а затем переходить к реостатному торможению с уменьшением ПТС от 3,33 Ом до 0,203 Ом. При скорости менее 10 км/ч электрический тормоз становится неэффективным ввиду малой ЭДС, и автоматически включаются пневматические тормоза от вентиля регенерации № 1 для полной остановки.

На вагонах метро применяется перекрестная схема реостатного торможения, преимущества которой обеспечивают:

- электрическую устойчивость

- возможность плавного изменения тормозного тока

- хорошее распределение нагрузки между всеми генераторами

Недостатком перекрестной схемы является то, что при разрыве цепи полностью пропадает тормозной ток.

Схемы управления вагона Ем

Понятие поездного провода

Поездным проводом следует считать провод, который проходит через весь состав – от первого вагона до последнего и имеет соединение в электроконтактной коробке автосцепки. Каждому поездному проводу присваивается свой номер. У каждого провода – своё назначение. Например, 10 Пр объединяет аккумуляторные батареи всех вагонов, т. о. все батареи вагонов подключаются параллельно; 1 Пр – провод ходового режима, в кабине управления через главный вал КВ на него подаётся напряжение, а на каждом вагоне к нему подключены катушки вентилей линейных контакторов ЛК-1 и ЛК-3, а также катушка реле реверсирования РР.

Вообще, проводом следует считать такой участок электрической схемы, который не имеет никаких элементов, кроме собственно проводников, и на всём протяжении которого в данный момент времени один и тот же потенциал.

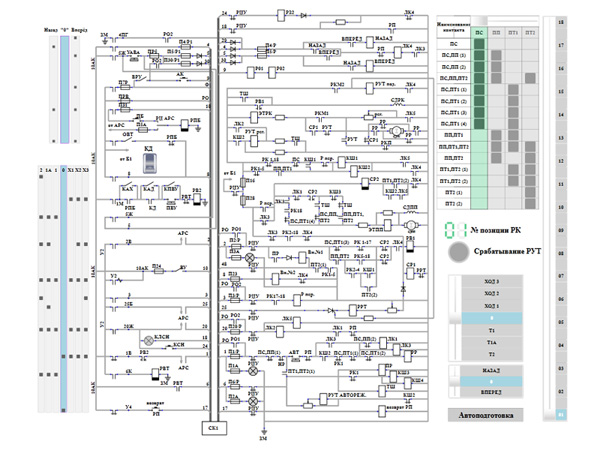

Примечание. Электрические схемы вагона изображаются в том состоянии, когда высокое напряжение отсутствует, на поездные провода напряжение не подано, следовательно, все индивидуальные аппараты выключены; РК – на 1 позиции, переключатель положений – на позиции ПС, реверсор – в положении «вперёд».

Рис. 6.8. Силовая схема вагона Ем

Подача напряжения на 10 поездной провод

Аккумуляторные батареи всех вагонов состава включены параллельно с помощью 10 поездного провода. Питание цепей управления состава осуществляется, в основном, от 10 Пр. Такая схема питания позволяет нагружать все аккумуляторные батареи состава равномерно.

При включении выключателя батарей ВБ на каждом вагоне напряжение от аккумуляторной батареи АБ через предохранители П1А и П1 подается на 10 Пр. Величину напряжения на нём показывает вольтметр.