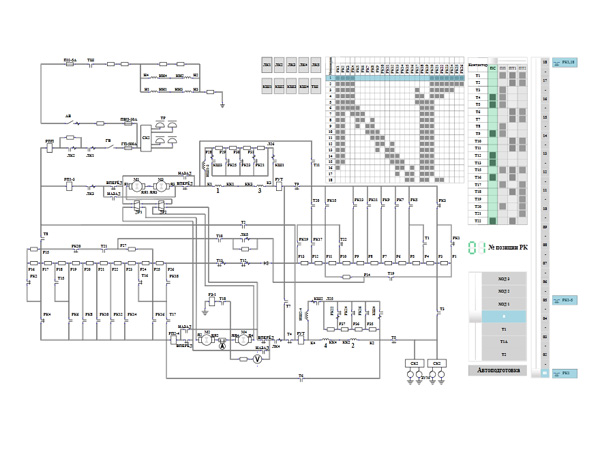

Схема дверной сигнализации закрытия дверей.

Сигнализация о закрытии дверей поезда осуществляется по схеме, с так называемым активным сигналом. В этой схеме при закрытом положении дверей загорается лампа "Л1" и включается контактор дверей "КД", от которого зависит отправление поезда со станции. Любое нарушение в системе управления дверями и сигнализации обесточивает лампу и контактор. Последовательная цепь контроля состояния дверей или цепь питания сигнальной лампы "Л1" и котушки контактора "КД" включает в себя на головном вагоне провод, связанный с выводом аккумуляторной батареи и подключенный к одному из выводов контакта реверсивного барабана "КВ", замкнутого при положении реверсивного барабана "Вперёд" или "Назад", и замыкающий контакт реле дверей "РД", через который к другому выводу контакта реверсивного барабана "КВ" подключен поездной провод "28", в который включены замыкающие контакты реле дверей промежуточных и хвостового вагонов. На хвостовом вагоне рассматриваемая цепь продолжается следующим образом. Через замыкающий контакт реле дверей "РД" поездной провод "28" соединяется с проводом "15", связанным с контактом контроллера реверсивного управления "КРУ", замкнутым в нулевом положении барабана "КРУ". Другой вывод указанного контакта соединён через замкнутый в нулевом положении реверсивного барабана "КВ" контакт с поездным проводом "15А", от которого получают питание лампы "Л1" и катушки контакторов "КД" на головном и хвостовом вагонах.

Для сигнализации неисправности блокировок дверей на боковых стенках кузова каждого вагона установлены лампы "Л2", сигнализирующие о состоянии блокировок данного вагона. При разомкнутых блокировках дверей лампы горят, при замкнутых блокировках двери закрыты и лампы погашены. Лампы "Л2" подключены к аккумуляторной батарее через размыкающие контакты реле дверей "РД". После закрытия дверей вагона реле "РД" срабатывает и размыкающий контакт этого реле выключает лымпы "Л2".

Контакты контактора дверей "КД" установлены в цепь управления реле "РВ2" (в схеме не показано) для блокирования пуска поезда. Если не все двери поезда закрыты, то контактор "КД" не включен и его замыкающий контакт разомкнут. Следовательно, реле "РВ2" (в схеме не показано) отключено от источника тока и своим замыкающим контактом разрывает цепь питания катушки реле "Р1-5" (в схеме не показано). В результате поездной провод "1" (в схеме не показан) оказывается отключенным от аккумуляторной батареи и включение линейных контакторов, а следовательно, реализация режима тяги невозможны. Для эвакуации с линии поезда при неисправных цепях сигнализации дверей служит кнопка "ВЛД" (в схеме не показана), исключающая контакты "КД" в цепи "РВ2" (в схеме не показано).

Для обеспечения надёжной работыблокировок дверей цепи катушки реле "РД" шунтирована резистором " R ".

Описание работы схемы.

При включении выключателя "ВБ" в любом вагоне подаётся напряжение на "10" провод который проходит по всем вагонам. Также от выключателя "ВБ" запитывается катушка реле "РД" и ток протекает по следующему пути: от батарей "Б+" через "ВБ", поровод "Д7", включенный автоматический выключатель "А13", провод "Д4", замкнутые концевики блокировки дверей "БД" (т.е. двери закрыты), провод "Д6", далее через катушку реле "РД" и шунтирующее сопротивление " R " на массу. При этом реле "РД" сробатывает и замыкает свои, нормально разомкнутые, контакты "РД" в цепи провода "28-28А", тем самым подготавливая цепи катушки контактора "КД" и ламп "Л1", а нормально замкнутые контакты "РД" в цепи катушки воздушного вентиля закрытия дверей "ВД" и ламп сигнализации неисправности блокировок дверей "Л2" размыкает, тем самым обесточивая цепи катушки воздушного вентиля закрытия дверей "ВД" и ламп "Л2". Лампы гаснут сигнализируя тем самым о закрытии дверей вагона.

Сигнализация о закрытии дверей поезда осуществляется по схеме, с так называемым активным сигналом. В этой схеме при закрытом положении дверей загорается лампа "Л1" и включается контактор дверей "КД", от которого зависит отправление поезда со станции. Любое нарушение в системе управления дверями и сигнализации обесточивает лампу и контактор. Последовательная цепь контроля состояния дверей или цепь питания сигнальной лампы "Л1" и котушки контактора "КД" включает в себя на головном вагоне провод, связанный с выводом аккумуляторной батареи и подключенный к одному из выводов контакта реверсивного барабана "КВ", замкнутого при положении реверсивного барабана "Вперёд" или "Назад", и замыкающий контакт реле дверей "РД", через который к другому выводу контакта реверсивного барабана "КВ" подключен поездной провод "28", в который включены замыкающие контакты реле дверей промежуточных и хвостового вагонов. На хвостовом вагоне рассматриваемая цепь продолжается следующим образом. Через замыкающий контакт реле дверей "РД" поездной провод "28" соединяется с проводом "15", связанным с контактом контроллера реверсивного управления "КРУ", замкнутым в нулевом положении барабана "КРУ". Другой вывод указанного контакта соединён через замкнутый в нулевом положении реверсивного барабана "КВ" контакт с поездным проводом "15А", от которого получают питание лампы "Л1" и катушки контакторов "КД" на головном и хвостовом вагонах.

Таблицы - приложения к силовой схеме вагона

Таблица 1

Таблица замыканий силовых контактов переключателя положений и силовых контакторов

|

| ПСП |

| ПМТ | ||

|

| ПС | ПП |

| ПМ | ПТ |

|

|

|

| ПТ1 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

| ПТ2 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

| ПТ3 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

| ПТ4 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

| ПТ5 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

| ПП2 |

| ● ● ● ● ● ● ● | ПТ7 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

| ПП3 |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

|

|

|

| ПМ1 | ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

|

| ПМ2 | ● ● ● ● ● ● ● |

|

|

|

|

| ПМ3 | ● ● ● ● ● ● ● |

|

| ЛК1 | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

| ЛК2 | ● ● ● ● ● ● ● | ● |

| ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ЛК3 | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ЛК4 | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ЛК5 | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |

| ● ● ● ● ● ● ● |

|

| КСБ1 |

|

|

|

| ● ● ● |

| КСБ2 |

|

|

|

| ● ● ● |

| КШ1 | ● ● ● | ● ● ● |

| ● ● | ● ● |

| КШ2 | ● ● ● | ● ● ● |

| ● ● | ● ● |

Таблица 2

Таблица замыканий силовых кулачковых элементов реостатного контроллера

| РК3 | РК4 | РК5 | РК6 | РК7 | РК8 | РК9 | РК10 | РК11 | РК12 | РК13 | РК14 | РК17 | РК18 | РК19 | РК21 | РК22 | РК23 | РК24 | РК25 | РК26 | |

| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||

| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||

| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||

| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||

| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 17 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 18 | ● | ● | ● | ● |

Таблица 3

Таблица номинальных сопротивлений по поз. ПП, РК

| Моторный режим | Тормозной режим | |||||||||

| №№ П/П | Позиция ПП | Позиция РК | Соединение двигателей | Сопрот., Ом | Поле % | Позиция ПП | Позиция РК | Соединение двигателей | Сопрот. Ом | Поле % |

| 1 | ПС | 1 | Последовательно | 4.176 | 50 | ПТ | 1 | Последовательно - параллельно | 2.083 | 48/100 |

| 2 | ПС | 2 | 4.176 | 100 | ПТ | 2 | 2.083 | 100 | ||

| 3 | ПС | 3 | 3.048 | 100 | ПТ | 3 | 1.799 | 100 | ||

| 4 | ПС | 4 | 2.310 | 100 | ПТ | 4 | 1.561 | 100 | ||

| 5 | ПС | 5 | 1.818 | 100 | ПТ | 5 | 1.370 | 100 | ||

| 6 | ПС | 6 | 1.669 | 100 | ПТ | 6 | 1.305 | 100 | ||

| 7 | ПС | 7 | 1.520 | 100 | ПТ | 7 | 1.238 | 100 | ||

| 8 | ПС | 8 | 1.331 | 100 | ПТ | 8 | 1.147 | 100 | ||

| 9 | ПС | 9 | 1.142 | 100 | ПТ | 9 | 1.049 | 100 | ||

| 10 | ПС | 10 | 0.896 | 100 | ПТ | 10 | 0.911 | 100 | ||

| 11 | ПС | 11 | 0.650 | 100 | ПТ | 11 | 0.759 | 100 | ||

| 12 | ПС | 12 | 0.451 | 100 | ПТ | 12 | 0.625 | 100 | ||

| 13 | ПС | 13 | 0.252 | 100 | ПТ | 13 | 0.478 | 100 | ||

| 14 | ПС | 14 | 0.126 | 100 | ПТ | 14 | 0.378 | 100 | ||

| 15 | ПС | 15 | 0 | 100 | ПТ | 15 | 0.273 | 100 | ||

| 16 | ПС | 16 | 0 | 100 | ПТ | 16 | 0.273 | 100 | ||

| 17 | ПС | 17 | 0 | 100 | ПТ | 17 | 0.273 | 100 | ||

| 18 | ПС | 18 | 0 | 100 | ПТ | 18 | 0.273 | 100 | ||

| 19 | ПП | 18 | Последовательно - параллельно | 0.909/0.909 | 100 | |||||

| 20 | ПП | 17 | 0.909/0.909 | 100 | ||||||

| 21 | ПП | 16 | 0.909/0.909 | 100 | ||||||

| 22 | ПП | 15 | 0.909/0.783 | 100 | ||||||

| 23 | ПП | 14 | 0.783/0.783 | 100 | ||||||

| 24 | ПП | 13 | 0.584/0.783 | 100 | ||||||

| 25 | ПП | 12 | 0.584/0.584 | 100 | ||||||

| 26 | ПП | 11 | 0.584/0.338 | 100 | ||||||

| 27 | ПП | 10 | 0.338/0.338 | 100 | ||||||

| 28 | ПП | 9 | 0.149/0.338 | 100 | ||||||

| 29 | ПП | 8 | 0.149/0.149 | 100 | ||||||

| 30 | ПП | 7 | 0.149/0 | 100 | ||||||

| 31 | ПП | 6 | 0/0 | 100 | ||||||

| 32 | ПП | 5 | 0/0 | 70 | ||||||

| 33 | ПП | 4 | 0/0 | 50 | ||||||

| 34 | ПП | 3 | 0/0 | 37 | ||||||

| 35 | ПП | 2 | 0/0 | 28 | ||||||

| 36 | ПП | 1 | 0/0 | 28 | ||||||

Описание силовой схемы вагона Ем

Рис. 6.7. Силовая схема вагона Ем

Работа тяговых электрических машин в ходовом режиме

В тяговом режиме повышение частоты вращения тяговых двигателей возможно при уменьшении величины пускового сопротивления R, перегруппировки тяговых двигателей из последовательного соединения групп в параллельное, а также за счёт ослабления магнитного потока Ф (ослабление поля).

В момент пуска двигателя скорость вращения якоря равна нулю:

Противо-ЭДС = 0

(противо-ЭДС – это та же самая Е, т.е. ЭДС индукции).

Для ограничения тока силовой цепи и возможности регулирования скорости вращения применяются пусковые резисторы общим сопротивлением 4,96 Ом. Поскольку суммарное активное сопротивление всех обмоток одного двигателя равно 0,13 Ом, то сопротивление всей силовой цепи:

0,13 Ом • 4 + 4,96 Ом = 5,48 Ом.

Следовательно, в момент пуска тяговых двигателей ток силовой цепи определяется по закону Ома:

825 В : 5,48 Ом = 150 А.

(в отсутствие пуско-тормозных сопротивлений ток тяговых двигателей в момент их пуска определялся бы исходя из суммарной величины сопротивлений четырёх двигателей и подведённого к ним напряжения:

825 В : (0,13 Ом • 4) = 1587 А,

что является совершенно недопустимым для ДК-108 по условиям их эксплуатации).

По мере разгона уменьшение величины сопротивления производится с помощью реостатного контроллера под контролем РУТ, что приводит к увеличению тока, следовательно – к увеличению силы Ампера, вращающего момента и скорости:

â R ð á Iя ð á Mвращ. ð á V

После полного вывода пускового сопротивления производится переключение групп тяговых двигателей с последовательного соединения на параллельное, что в дважды увеличивает напряжение на двигателях; однако, во избежание резкого динамического удара в цепь каждой из групп двигателей вновь вводится ПТС по 1,21 Ом. Затем происходит вывод вновь введённых сопротивлений с помощью РК под контролем РУТ.

Ослабление поля тяговых двигателей производится после полного вывода ПТС путем шунтирования обмоток возбуждения. При этом, параллельно обмоткам возбуждения подключается цепь, состоящая из реостата ослабления поля и индуктивного шунта. Величина магнитного потока обмотки возбуждения тяговых двигателей пропорциональна величине тока, протекающего по обмотке возбуждения.

Если шунтирующая цепь отключена, то

Iя=Iов

При включении контактора шунтировки КШ полный ток якоря Iя разветвляется на две параллельные цепи:

Iя=Iов + Iш

Уменьшение величины магнитного потока приводит к уменьшению противо-ЭДС, а значит - к увеличению тока якоря двигателя, следовательно - к увеличению крутящего момента на валу двигателя, и скорости движения:

â Ф ð â Е ð á I ð á Mвращ. ð á V

Ослабление поля численно характеризуется коэффициентом К:

К = (Iя:Iов) • 100%

Чем меньше ток обмотки возбуждения по сравнению с током якоря, тем сильнее (глубже) ослаблено поле, тем меньше К.