Первые успехи в исследовании магнитных явлений в Средние века

В Средние века изучение магнитных явлений приобретает практическое значение. Это происходит в связи с изобретением компаса.

Уже в XII в. в Европе стал известен компас как прибор, с помощью которого можно определить направление частей света. О компасе европейцы узнали от арабов, которым было уже к этому времени известно свойство магнитной стрелки. Еще раньше, вероятно, такое свойство знали в Китае.

Начиная с XII в. компас все шире применялся в морских путешествиях для определения курса корабля в открытом море.

Практическое применение магнитных явлений приводило к необходимости их изучения. Постепенно выяснялся целый ряд свойств магнитов.

В 1600 г. вышла книга английского ученого У. Гильберта «О магните, магнитных телах и большом магните - Земле». В ней автор описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия.

Еще раньше узнали, что магнит всегда имеет два полюса. Они были названы по имени частей света - северный полюс и южный полюс. В числе свойств магнита Гильберт указывал на то, что одинаковые полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Гильберт предполагал, что Земля представляет собой большой магнит. Чтобы подтвердить это предположение, Гильберт проделал специальный опыт. Он выточил из естественного магнита большой шар. Приближая к поверхности шара магнитную стрелку, он показал, что она всегда устанавливается в определенном положении, так же как стрелка компаса на Земле.

Гильберт описал явление магнитной индукции, способы намагничивания железа и стали и т. д. Книга Гильберта явилась первым научным исследованием магнитных явлений.

Проведение эксперимента.

Эксперимент № 1

Эксперимент № 1

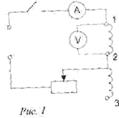

Расположим перед катушкой компас. Замкнем цепь и будем наблюдать за поведением компаса.

Какой вывод можно сделать?

Вокруг проводника с током существует магнитное поле (магнитное поле действует на стрелку компаса, отклоняя ее).

Эксперимент № 2

Расположим перед катушкой компас так, чтобы расстояние между ними было около 12 см. Замкнем электрическую цепь. В данном случае отклонения стрелки не наблюдается. При приближении катушки к компасу на расстояние 8 см, наблюдается отклонение стрелки (оно может быть около 30°). Уменьшая расстояние, видим увеличение угла отклонения стрелки. Чем дальше от проводника с током, тем слабее магнитное поле.

Рассказ учителя.

Магнитное поле можно изобразить графически при помощи линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции.

Линии магнитной индукции не пересекаются. При изображении магнитного поля с помощью линий магнитной индукции эти линии наносятся так, чтобы их густота в любом месте поля была пропорциональна значению модуля магнитной индукции.

Характерной особенностью линий магнитной индукции является их замкнутость.

Магнитное поле является вихревым.

Открытие электромагнетизма

В XVIII в. электричество и магнетизм считались хотя и похожими, но все же имеющими различную природу явлениями. Правда, были известны некоторые факты, указывающие на существование как будто бы связи между магнетизмом и электричеством, например, намагничивание железных предметов в результате ударов молнии. Больше того, Франклину удалось, как будто бы намагнитить кусок железа с помощью разряда лейденской банки. Но все-таки известные факты не позволяли уверенно утверждать, что между электрическими и магнитными явлениями существует связь.

Такую связь впервые обнаружил датский физик Ганс Кристиан Эрстед (1777-1851) в 1820 г. Он открыл действие электрического тока на магнитную стрелку.

Интересна история этого открытия. Идею о связи между электрическими и магнитными явлениями Эрстед высказал еще в первом десятилетии XIX в. Он полагал, что в явлениях природы, несмотря на все их многообразие, имеется единство, что все они связаны между собой. Руководствуясь этой идеей, он поставил перед собой задачу выяснить на опыте, в чем эта связь проявляется.

Эрстед открыл, что если над проводником, направленным вдоль земного меридиана, поместить магнитную стрелку, которая показывает на север, и по проводнику пропустить электрический ток, то стрелка отклоняется на некоторый угол.

После того как Эрстед опубликовал свое открытие, многие физики занялись исследованием этого нового явления. Французские ученые Ж. Био и Ф. Савар постарались установить закон действия тока на магнитную стрелку, то есть определить, как и от чего зависит сила, действующая на магнитную стрелку, когда она помещена около электрического тока. Они установили, что сила, действующая на магнитный полюс (на конец длинного магнита) со стороны прямолинейного проводника с током, направлена перпендикулярно к кратчайшему расстоянию от полюса до проводника и модуль ее обратно пропорционален этому расстоянию.

Познакомившись с работой Био и Савара, П. С. Лаплас заметил, что для расчета «магнитной» силы, то есть, говоря современным языком, напряженности магнитного поля, полезно рассматривать действие очень малых отрезков проводника с током на магнитный

полюс. Новый важнейший шаг в исследовании электромагнетизма был сделан французским ученым Андре Мари Ампером (1775-1836) в 1820 г.

Раздумывая над открытием Эрстеда, Ампер пришел к совершенно новым идеям. Он предположил, что магнитные явления вызываются взаимодействием электрических токов. Каждый магнит представляет собой систему замкнутых электрических токов, плоскости которых перпендикулярны оси магнита. Взаимодействие магнитов, их притяжение и отталкивание объясняются притяжением и отталкиванием, существующими между токами. Земной магнетизм также обусловлен электрическими токами, которые протекают в земном шаре.

Эта гипотеза требовала, конечно, опытного подтверждения. И Ампер проделал целую серию опытов для ее обоснования.

Первые опыты Ампера заключались в обнаружении сил, действующих между проводниками, по которым течет электрический ток. Опыты показали, что два прямолинейных проводника с током, расположенные параллельно друг другу, притягиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и отталкиваются, если направление токов противоположно.

Ампер показал также, что виток с током и спиралевидный проводник с током (соленоид) ведут себя как магниты. Два таких проводника притягиваются и отталкиваются подобно двум магнитным стрелкам.

Свои первые сообщения о результатах опытов Ампер сделал на заседаниях Парижской академии наук осенью 1820 г. После этого он занялся разработкой теории взаимодействия проводников, по которым течет электрический ток.

Ампер решил в основу теории взаимодействия токов положить закон взаимодействия между элементами токов. Нужно отметить, что Ампер говорил уже не просто о взаимодействии элементов проводников, как Био и Савар, а о взаимодействии элементов токов, так как к тому времени уже возникло понятие силы тока. И это понятие ввел сам Ампер.

Следуя взглядам того времени о подобии элементарных сил силам тяготения, Ампер предположил, что сила взаимодействии между элементами двух токов будет зависеть от расстояния между ними и должна быть направлена по прямой, соединяющей эти два элемента.

Проведя большое число опытов по определению взаимодействия токов в проводниках различной формы и по-разному расположенных относительно друг друга, Ампер, в конце концов, определил искомую силу. Подобно силе тяготения она оказалась обратно пропорциональной квадрату расстояния между элементами электрических токов. Но в отличие от силы тяготения ее значение зависело еще и от относительной ориентации элементов токов. Ампер проводил опыты с замкнутыми постоянными токами, он получал при расчетах по своей формуле правильные результаты. Оказывается, что для замкнутых проводников формула Ампера приводит к тем же результатам, что и исправленная впоследствии формула, выражающая силу взаимодействия между элементами токов, которая по-прежнему носит название закона Ампера.

IV. Закрепление изученного материала.

· Какие взаимодействия называют магнитными?

· Перечислите основные свойства магнитного поля.

· Опишите опыт Эрстеда.

· Что доказывает опыт Эрстеда?

· В чем состоит правило правого винта?

· Какую форму имеют линии магнитной индукции прямого тока?

· От чего зависит магнитная индукция поля внутри вытянутой катушки?

· В чем заключается принцип суперпозиции?

Домашнее задание:

1. Повторить тему «Магнитное поле»

2. Ответить на вопросы в п.4

Фото выполненного домашнего задания студент отправляет до 12.10.2021 мне на электронную почту: ludmilakorotcenkova@gmail.com

При отправлении задания четко указать ФИО, группу, дату, тему