4. А12. Поражение колосьев ячменя головневыми грибами является примером действия факторов

Экологические факторы

2019 А6

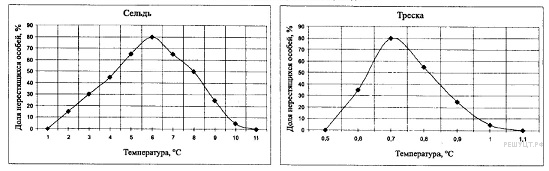

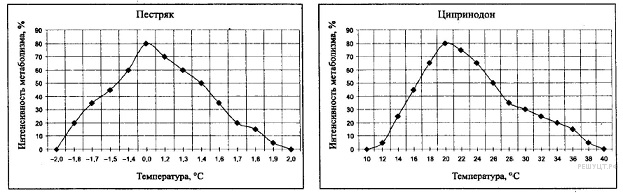

1: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид пестряка (рыба семейства Сигановые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 0,1-1,2 °C; 2) 0,5-2 °C; 3) 1,4-1,9 °C; 4) 2,2-2,5 °C.

2: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид трески (рыба семейства Тресковые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 0,5-1,5 °C; 2) 1-1,2 °C; 3)1,1-1,9 °C; 4) 2-2,5 °C.

3: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид ципринодона (рыба семейства Карпозубые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 12-36 °C; 2) 18-28 °C; 3) 20-32 °C; 4) 20-40 °C.

4: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид корюшки (рыба семейства Корюшковые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1)2-10 °C; 2) 3-8 °C; 3)4-15 °C; 4) 10-19 °C

5: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид пузанка (рыба семейства Сельдевые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 1-7 °C; 2) 3-8 °C; 3) 5-6 °C; 4) 6-10 °C

6: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид веслоносов (рыба отряда Осетрообразные), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1)12-16 °C; 2) 13-15 °C; 3)14-17 °C; 4) 15-16 °C.

7: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид палтуса (рыба семейства Камбаловые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 1-7 °C; 2) 2-10 °C; 3) 3-8 °C;. 4) 11-15 °C

8: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид пиленгаса (рыба семейства Кефалиевые), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 1-15 °C; 2) 2-28 °C; 3) 8-20 °C; 4) 10-32 °C

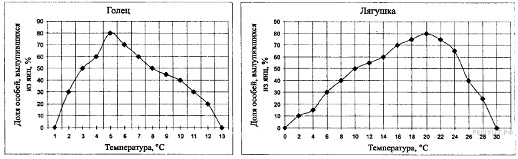

9: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид гольца (рыба семейства Лососевые), развитие и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1)-12 °C; 2) 2-10 °C; 3)3-8 °C; 4) 8-15 °C

10: Наиболее высокой экологической пластичностью обладает вид углозуба (земноводное семейства Углозубы), развитие яиц и вылупление молоди у которого возможно в следующем диапазоне температур: 1) 3-15 °C; 2) 4-11 °C; 3) 8-12 °C; 4) 10-16 °C.

ЦТ 2018

1. А 10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: высота над уровнем моря — орографические абиотические факторы = свет — ? 1) физические биотические факторы; 2) межвидовые биотические факторы; 3) эдафические абиотические факторы; 4) климатические абиотические факторы.

2. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: свет — климатические абиотические факторы = плотность почвы — ? 1) физические биотические факторы; 2) межвидовые биотические факторы; 3) эдафические абиотические факторы; 4) орографические абиотические факторы.

3. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: газовый состав воздуха — климатические абиотические факторы = гравитация — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) эдафические абиотические факторы; 3) физические абиотические факторы; 4) орографические биотические факторы.

4. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: влажность воздуха — климатические абиотические факторы = кислотность почвы — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) физические абиотические факторы; 3) эдафические абиотические факторы; 4) орографические биотические факторы.

5. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: влажность почвы — эдафические абиотические факторы = высота над уровнем моря — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) физические абиотические факторы; 3) климатические биотические факторы; 4) орографические абиотические факторы,

6. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: атмосферное давление — климатические абиотические факторы = магнитное поле Земли — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) физические абиотические факторы; 3) эдафические биотические факторы; 4) орографические абиотические факторы.

7. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: магнитное поле Земли — физические абиотические факторы = скорость ветра — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) эдафические абиотические факторы; 3) климатические абиотические факторы; 4) орографические биотические факторы.

8. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: электромагнитное излучение — физические абиотические факторы = комковатость почвы — ? 1) межвидовые биотические факторы; 2) эдафические абиотические факторы;3) климатические абиотические факторы; 4) орографические биотические факторы.

9. А10. Подберите недостающее понятие, учитывая, что между понятиями каждой пары существует одинаковая логическая связь: широта — орографические абиотические факторы = атмосферное давление — ? 1) физические биотические факторы; 2) межвидовые биотические факторы; 3) эдафические абиотические факторы; 4) климатические абиотические факторы.

ЦТ 2018

1. А 11. Укажите морфологическую адаптацию нектонных организмов к жизни в воде:

1) редукция скелета;2)наличие плавников, ласт и других органов передвижения;

3)повышенное содержание в составе жиров ненасыщенных жирных кислот, что снижает температуру их затвердевания; 4)перемещение в течение суток между мелководными, хорошо прогреваемыми зонами и более глубоководными прохладными участками.

2. 11. Укажите морфологическую адаптацию планктонных организмов к жизни в воде:

1) хорошо развитая скелетная мускулатура; 2) наличие слизистых чехлов, газовых включений;

3) образование тесных скоплений особей (стай, косяков); 4) утяжеление тела за счет раковин, хитинизированной кутикулы.

3. А11. Укажите морфологическую адаптацию планктонных организмов к жизни в воде:

1) разнообразные выросты покровов тела; 2) наличие органов прикрепления к субстрату;

3) образование тесных скоплений особей (стай, косяков); 4) накопление в жидкостях тела «биологических антифризов» (вещества, понижающие точку замерзания

4. А11. Укажите морфологическую адаптацию бентосных организмов к жизни в воде:

1) уплощенное тело; 2) сезонные миграции; 3) наличие жировых и газовых включений, слизистых чехлов; 4) накопление в жидкостях тела «биологических антифризов» (вещества, понижающие точку замерзания).

5. А11. Укажите морфологическую адаптацию бентосных организмов к жизни в воде:

1) сезонные миграции; 2) наличие слизистых чехлов, газовых и жировых включений;

3) утяжеление тела за счет раковин, хитинизированной кутикулы; 4) накопление в жидкостях тела «биологических антифризов» (вещества, понижающие точку замерзания).

6. А11. Укажите морфологическую адаптацию нектонных организмов к жизни в воде:

1) сезонные миграции; 2) обтекаемая форма тела; 3) образование тесных скоплений особей (стай, косяков); 4) утяжеление тела за счет раковин, хитинизированной кутикулы.

7. А11. Укажите морфологическую адаптацию планктонных организмов к жизни в воде.:

1) редукция скелета; 2) наличие плавников, ласт и других органов для активного передвижения;

3) повышенное содержание в составе жиров ненасыщенных жирных кислот, что снижает температуру их затвердевания; 4) перемещение в течение суток между мелководными, хорошо прогреваемыми зонами и более глубоководными прохладными участками.

8. А11. Укажите морфологическую адаптацию нектонных организмов к жизни в воде:

1) хорошо развитая скелетная мускулатура; 2) наличие органов прикрепления к субстрату; 3) образование тесных скоплений особей (стай, косяков); 4) накопление в жидкостях тела «биологических антифризов» (вещества, понижающие точку замерзания).

9. А11. Укажите морфологическую адаптацию бентосных организмов к жизни в воде:

1) редукция скелета; 2) развитие органов фиксации к субстрату; 3) образование тесных скоплений особей (стай, косяков); 4) повышенное содержание ненасыщенных жирных кислот в составе жиров, что снижает температуру их затвердевания.

ЦТ 2017

1. А8. Угроза обморожения выше при морозной погоде с сильным ветром, чем в безветренную погоду. Это пример: 1) действия лимитирующего фактора; 2) незаменимости экологического фактора;3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

2. А8. Для предотвращения увядания злаков при низком содержании доступного азота требуется больше воды, чем при высоком его содержании. Это пример: 1) действия лимитирующего фактора; 2) незаменимости экологического фактора; 3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

3. А8. Отсутствие воды делает жизнь растений невозможной даже при условии благоприятного сочетания других факторов. В данном случае влажность — это: 1) лимитирующий фактор; 2) экологический максимум;

3) главный биотический фактор; 4) верхний предел выносливости.

4.А8. Известно, что мороз или жара легче переносятся при сухой, а не влажной погоде. Это пример:

1) действия лимитирующего фактора; 2) незаменимости экологического фактора; 3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

5. А8.При слабой освещенности скорость фотосинтеза можно увеличить повышением концентрации углекислого газа в воздухе. Это пример: 1) действия лимитирующего фактора; 2) незаменимости экологического фактора; 3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

6. А8. Недостаток кислорода в воде делает жизнь форели невозможной даже при условии благоприятного сочетания других факторов, в данном случае недостаток кислорода — это: 1) лимитирующий фактор;

2) экологический максимум; 3) главный биотический фактор; 4) верхний предел выносливости.

7. А8. Избыточное увлажнение делает жизнь растений невозможной даже при условии благоприятного сочетания других факторов. В данном случае влажность — это: 1) лимитирующий фактор; 2) экологический минимум; 3) главный биотический фактор; 4) нижний предел выносливости.

8. А8. Если растение растет не на ярком солнечном свету, а в тени, то его потребность в цинке уменьшается. Это пример: 1) действия лимитирующего фактора; 2) незаменимости экологического фактора; 3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

9. А8. Увядание растений можно приостановить как путем увеличения влаги в почве, так и снижением температуры воздуха, уменьшающей транспирацию. Это пример: 1) действия лимитирующего фактора;

2) незаменимости экологического фактора; 3) взаимодействия экологических факторов; 4) действия биотических экологических факторов.

ЦТ 2016

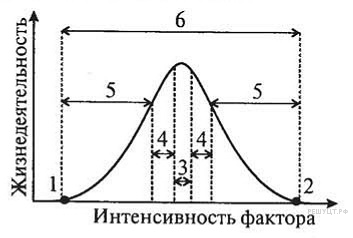

1. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 2 обозначена(-ы): 1) зона оптимума; 2) зона пессимума; 3) пределы выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

2. А 7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 1 обозначен(-а): 1) экологический оптимум; 2) экологический максимум; 3) нижний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

2. А 7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 1 обозначен(-а): 1) экологический оптимум; 2) экологический максимум; 3) нижний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

3. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 5 обозначена(-ы): 1) зона оптимума; 2) зона пессимума; 3) пределы выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

3. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 5 обозначена(-ы): 1) зона оптимума; 2) зона пессимума; 3) пределы выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

4. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 5 обозначен(-а): 1) экологический оптимум; 2) экологический минимум;

3) верхний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

5. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 4 обозначена(-ен): 1) зона оптимума; 2) зона пессимума; 3) нижний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

5. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 4 обозначена(-ен): 1) зона оптимума; 2) зона пессимума; 3) нижний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

6. А7. На графике, отражающем зависимость жизнедеятельности организма от силы воздействия экологического фактора, цифрой 4 обозначена(-ен): 1) зона оптимума; 2) экологический максимум; 3) верхний предел выносливости; 4) зона нормальной жизнедеятельности.

ЦТ 2015

1. А12. Распространение семян малины медведем является примером действия факторов: 1) биотических межвидовых; 2) биотических внутривидовых; 3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических.

2. А12. Перенос желудей белками является примером действия факторов: 1) биотических межвидовых;

2) биотических внутривидовых; 3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических.

3. А12. Поражение листьев дуба мучнисторосяными грибами является примером действия факторов:

1) биотических межвидовых; 2) биотических внутривидовых; 3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических,

4. А12. Поражение колосьев ячменя головневыми грибами является примером действия факторов

1) абиотических климатических; 2) абиотических орографических;3) биотических межвидовых; 4) биотических внутривидовых.

5. А12. Распространение семян рябины дроздами является примером действия факторов: 1) биотических внутривидовых; 2) биотических межвидовых;3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических.

6. А12. Перенос семян череды лисицей является примером действия факторов: 1) биотических межвидовых;

2) биотических внутривидовых;3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических.

7. A12. Развитие в колосе пшеницы головневых грибов является примером действия факторов:

1) абиотических климатических; 2) абиотических орографических; 3) биотических межвидовых; 4) биотических внутривидовых.

8. А12. Перенос орехов лещины сойками является примером действия факторов: 1) биотических межвидовых; 2) биотических внутривидовых;3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических

9. А12. Поселение лишайников на коре дуба является примером действия факторов: 1) биотических межвидовых; 2) биотических внутривидовых; 3) абиотических климатических; 4) абиотических орографических.

ЦТ 2014

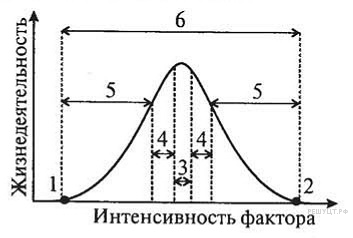

1.А16. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у белокорого палтуса (рыба семейства Камбаловые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1.А16. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у белокорого палтуса (рыба семейства Камбаловые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) икра палтуса является эвритермной, икра лягушки по сравнению с ней стенотермна;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

3) икра палтуса стенотермна и толерантна к низкой температуре, а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна и толерантна к высокой температуре;

4) икра палтуса и лягушки в равной степени стенотермна и толерантна к низкой температуре, данные организмы обладают высокой экологической пластичностью.

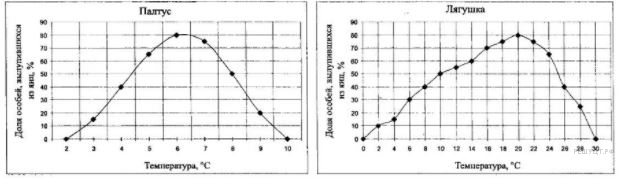

2. А 16. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у веслоноса (рыба отряда Осетрообразные) и травяной лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) икра веслоноса является эвритермной, икра лягушки по сравнению с ней стенотермна;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

3) икра веслоноса и лягушки в равной степени стенотермна и толерантна к низкой температуре, данные организмы обладают высокой экологической пластичностью;

4) икра веслоноса стенотермна, а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна, интенсивность метаболизма у обоих видов при различных температурах неодинакова.

3. А16. На графиках показана зависимость нереста у восточной сельди (рыба семейства Сельдевые) и беломорской трески (рыба семейства Тресковые) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод: 1) сельдь является стенотермным организмом, треска по сравнению с ней эвритермна;

3. А16. На графиках показана зависимость нереста у восточной сельди (рыба семейства Сельдевые) и беломорской трески (рыба семейства Тресковые) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод: 1) сельдь является стенотермным организмом, треска по сравнению с ней эвритермна;

2) треска в период нереста крайне стенотермна и толерантна к низкой температуре, а сельдь по сравнению с ней более эвритермна; 3) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды; 4) оба вида в равной степени стенотермны и толерантны к низкой температуре, обладают высоко экологической пластичностью.

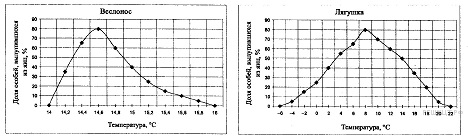

4. А16. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у арктического гольца (рыба семейства Лососевые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

4. А16. На графиках показана зависимость развития яиц и вылупления молоди у арктического гольца (рыба семейства Лососевые) и леопардовой лягушки (семейство Настоящие лягушки) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) икра гольца является эвритермной, икра лягушки по сравнению с ней стенотермна;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

3) икра гольца стенотермна и толерантна к низкой температуре, а икра лягушки по сравнению с ней эвритермна и толерантна к высокой температуре;

4) икра гольца и лягушки в равной степени стенотермна и толерантна к низкой температуре, данные организмы обладают высокой экологической пластичностью.

5. А16. На графиках показана зависимость интенсивности метаболизма у пестряка (рыба семейства Нототениевые) и ципринодона ( рыба семейства Карпозубые) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

5. А16. На графиках показана зависимость интенсивности метаболизма у пестряка (рыба семейства Нототениевые) и ципринодона ( рыба семейства Карпозубые) от температуры. Проанализируйте графики и укажите верный вывод:

1) пестряк является эвритермной рыбой, ципринодон по сравнению с ним стенотермен;

2) оба организма являются гомойотермными, так как температура тела у них изменяется в зависимости от температуры окружающей среды;

3) пестряк и ципринодон крайне стенотермны и в равной степени адаптированы к низкой температуре, данные виды обладают высокой экологической пластичностью;

4) пестряк — стенотермный организм, более толерантный к низкой температуре, ципринодон по сравнению с ним эвритермный вид, толерантный к высокой температуре.

ЦТ 2013

1. А10 . Зависимость жизнедеятельности организма от электромагнитного излучения оптического диапазона выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 4 0 0 нм. Какие пределы выносливости по отношению к электромагнитному излучению оптического диапазона будет иметь организм? 1) 150-450 нм; 2 )150 -650 нм ; 3) 350-850нм; 4) 400-900нм.

2. А1О. Зависимость жизнедеятельности организма от электромагнитного излучения оптического диапазона выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 600 нм. Какие пределы выносливости по отношению к электромагнитному излучению оптического диапазона будет иметь организм? 1) 100-600 нм; 2) 250-750 нм; 3) 350-850 нм; 4) 600-900 нм.

3. А1О. Зависимость жизнедеятельности организма от солености воды выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 20 %о. Какие пределы выносливости по отношению к солености воды будет иметь организм? 1 )5 -2 0 %о; 2) 9—31 %о; 3 )1 5 -3 5 %0; 4) 20-95 %о.

4. А 10. Зависимость жизнедеятельности организма от солености воды выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 5 %о. Какие пределы выносливости по отношению к солености воды будет иметь организм? 1 )1 -5 %о; 2) 2—8 %е; 3) 4 -9 %о\ 4 )5 -1 5% о .

5. А 10. Зависимость жизнедеятельности организма от содержания углекислого газа в окружающей среде выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 0,02 %. Какие пределы выносливости по отношению к содержанию углекислого газа будет иметь организм?

1) 0,0 1 -0 ,0 3% ; 2) 0,02-0,04%; 3) 0,03-0,05 %; 4) 0 ,0 1 -0 ,0 2% .

6. А 10 . Зависимость жизнедеятельности организма от температуры выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 20 °С. Какие пределы выносливости по отношению к температуре будет иметь организм? 1) 5 -2 0 °С; 2) 8-32 °С; 3) 20-35 °С; 4) 16-36 °С.

7. А10 . Зависимость жизнедеятельности организма от температуры выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 25 °С. Какие пределы выносливости по отношению к температуре будет иметь организм? 1) 5—25 °С: 2) 5 -3 0 °С; 3) 10—40 °С; 4) 25-42 °С.

8. А1О. Зависимость жизнедеятельности организма от влажности выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 60 %. Какие пределы выносливости по отношению к влажности будет иметь организм? 1) 2 5-60%; 2) 35-85 %; 3) 60-95 %; 4) 40-100%.

9. А10. Зависимость жизнедеятельности организма от влажности выражается симметричной куполообразной кривой; экологический оптимум по данному фактору составляет 50 %. Какие пределы выносливости по отношению к влажности будет иметь организм? 1) 25 – 50 %; 2) 35 – 65%; 3) 50 – 95%; 4) 40 – 90%

2012

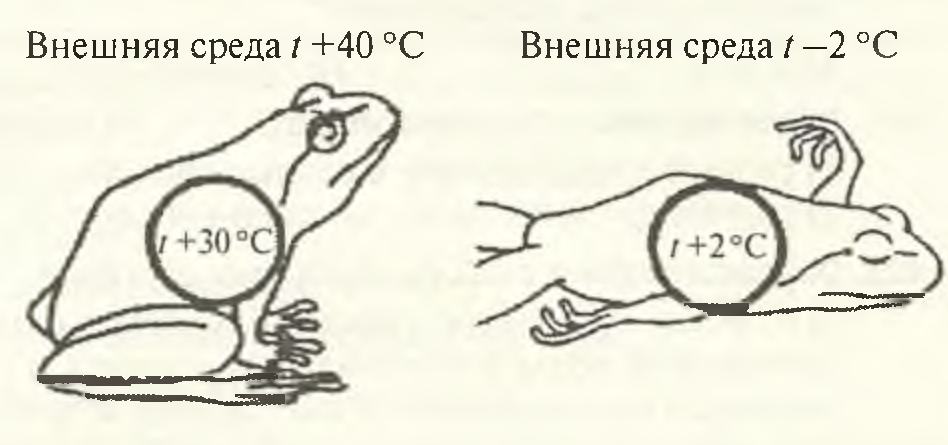

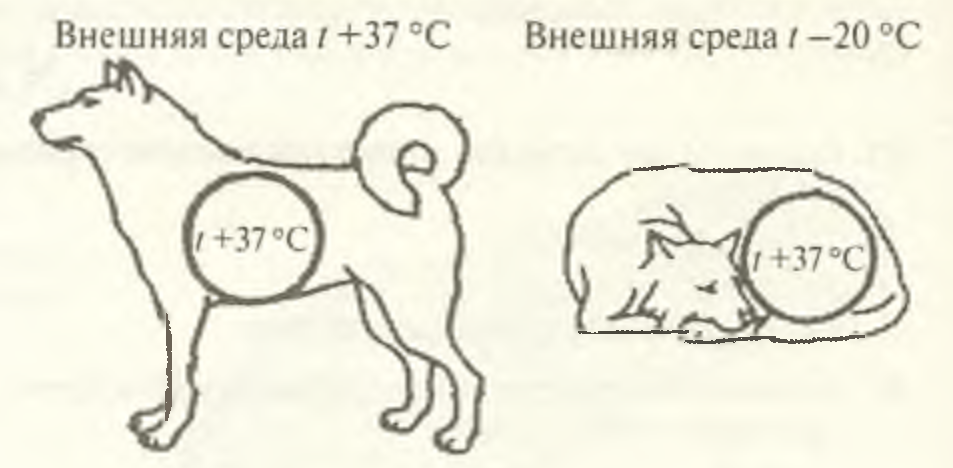

1.А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела лягушки.

Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) лисица; б) карась; в) гадюка; г) муравей; д) филин. 1) а, в, д; 2) б, г, д; 3) только г; 4) б, в, г.

3. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела лягушки. Укажите животных с подобной терморегуляцией:

а) сазан; б) ласка; в) медведка; г) олень; д) черепаха. 1) только а, д’; 2) а, в, д; 3) б, г; 4) только в.

4.А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды. на температуру тела лягушки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) собачий клещ; б) медведь; в) тритон; г) рысь; д) божья коровка. 1) а, б, г; 2) а, в ,д ; 3) только а, д; 4) б, в, г.

5. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела лягушки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) гадюка; б) ласка; в) саранча; г) цапля; д) саламандра. 1) а, б, г; 2) а, в ,д ; 3) только а, д; 4) только в.

10. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружа ющей среды на температуру тела лягушки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) лось; б) линь; в) саламандра; г) выдра; д) майский жук. 1) а, г, д; 2) а, в, г; 3) только д; 4) б, в, д.

2.А16. На рисунке представлено влияние температуры окружаю щей среды на температуру тела собаки.

Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) глухарь; б) выдра; в) щука; г) лошадь; д) чесночница. 1) а, б, г; 2) б, г, д; 3) в, д; 4) только б.

5. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела собаки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) тритон; б) тетерев; в) барсук; г) шмель; д) лошадь. 1) а, г; 2) а, б, д; 3) только д; 4) б, в, д.

7. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела собаки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) лещ; б) куница; в) медведка; г) орел; д) рысь. 1) а, в; 2) а, б, д; 3) б, г, д; 4) только г, д.

8. А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела собаки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) карась; б) ла,ска; в) олень; г) журавль; д) речной рак. 1) а, б, д; 2) а, б, в; 3) только в, г; 4) б, в, г.

9.А16. На рисунке представлено влияние температуры окружающей среды на температуру тела собаки. Укажите животных с подобной терморегуляцией: а) сазан; б) сокол; в) лягушка; г) куница; д) олень. 1) а, б, в; 2) а, г, д; 3) б, г, д; 4) только б, д.

ЦТ 2011

1. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) развитие густого мехового покрова у песцов; б) строгое упорядочение процесса синтеза белков в клетках человека; в) развитие жгучих волосков у крапивы; г) поддержание постоянной температуры тела у млекопитающих; д) временное объединение зубров в стадо.

1) а, в; 2) а, д; 3) б, в; 4) г, д.

2. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) нахождение насекомыми укрытий от врагов; б) объединение рыб в стаи; в) наличие хитинизированного покрова у членистоногих; г) поддержание постоянной температуры тела птицами; д) появление колючек у кактусов. 1) а, в; 2)6, д; 3) в, г; 4) в, д.

3. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) приобретение человеком в ходе онтогенеза различных форм поведения; 6 ) особое строение передних конечностей у крота; в) развитие обтекаемой формы тела у дельфинов; г) выкармливание кошкой своего потомства; д) отбор самкой соловья самца для образования потомства. 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г; 4) г, д.

4. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) защита волчицей потомства от врагов; б) объединение грачей в стаи; в) нахождение насекомыми укрытий от неблагоприятных условий; г) развитие панциря у черепах; д) появление колючек у молочая. 1) а, г; 2) б, в; 3) в, д; 4) г, д.

5. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) наличие в мышцах тюленей большого количества миоглобина; 6 ) развитие покровных тканей у растений; в) выкармливание львицей своего потомства; г) развитие раковины у моллюсков; д) токование глухарей. 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) 6 , д.

6. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) появление жгучих волосков у крапивы; б) зашита птицами потомства от врагов; в) способность насекомых к мимикрии; г) поддержание постоянной концентрации глюкозы в крови человека; д) скопление моржей на лежбищах в период размножения. 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) в, д.

7. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) скопление птиц натоковишах; б) накопление жира у животных пустынь; в) строительство гнезд птицами; г) сильное развитие покровной ткани у растений; д) наличие предостерегающей окраски у жука. 1) а, в; 2) а, г; 3)б ,д ; 4) г, д.

8. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) наличие раковины у моллюсков; б) появление предостерегающей окраски у шмеля; в) наличие в мышцах тюленя большого количества миоглобина; г) поиск ящерицей партнера для спаривания; д) скопление змей в одном месте в период размножения.

1)а, б; 2 )6 , в; 3) в, г; 4) г, д.

9. А11. К морфологическим адаптациям относятся: а) миграции птиц; б) расщепление веществ пищи с помощью ферментов в желудке человека; в) особое строение задних конечностей у птиц; г) обтекаемая форма тела у рыб; д) быстрое выведение избытка солей из организма морских птиц. 1) а, б; 2) а, в; 3) в, г; 4) г, д.

ЦТ 2005

1. А15. Растение выживает при температуре воздуха (фактор I) равной 8—32 °С, влажности (II) 45—90 %, концентрации солей в почве (III) 0,1—5 %о и содержании СО, (IV) 0,02— 0,09 %. Кривые, отражающие зависимость жизнедеятельности организма от интенсивности каждого из перечисленных факторов, имеют сходный вид. Наиболее выраженным лимитирующим действием для данного вида будет обладать среда с сочетанием факторов: 1)1 — 25; 11 — 65; III — 1; IV — 0,03; 2) I — 13; II — 75; III — 2; IV — 0,05; 3) 1 — 14; II — 81; I II— 1; IV — 0,03; 4) 1— 8; II — 61; III — 0,1; IV — 0,04.

2. А15. Определите выгодно-вредные (I) и взаимовыгодные (II) типы взаимоотношений между двумя организмами: а) конкуренция; б) синойкия; в) паразитизм; г) комменсализм; д) хищничество; е) мутуализм.

1)1 — в, г; II — а, д, е; 2)1 — б, е; II — б, г, д; 3)1 — а, б, д; II — в, г; 4) 1 — в, д; II — е.

3. А15. Дайте экологическую характеристику виду алоэ : а) ксерофит; б) мезофит; в) гигрофит; г) на поверхности клеток эпидермиса откладываются гидрофобные соединения; д) на поверхности клеток эпидермиса откладываются гидрофильные соединения. 1) a, г; 2) а, д; 3) б, д; 4) в, г.

6. А15. Растение выживает при температуре воздуха (фактор I), равной 8—32 °С, влажности (II) 45—90 %, концентрации солей в почве (III) 0,1—5 %о и содержании СО, (IV) 0,02— 0,09 %. Кривые, отражающие зависимость жизнедеятельности организма от интенсивности каждого из перечисленных факторов, имеют сходный вид. Наиболее выраженным лимитирующим действием для чинного вида будет обладать среда с сочетанием факторов: 1)1 — 20; II — 65; I II— 1; IV — 0,03; 2 ) I — 9; II — 75; III — 2; IV — 0,02; 3) I — 14; II — 81; III — 1; IV — 0,03; 4)1 — 28; II — 61; III — 1; IV — 0,04.

7. А15. Дайте экологическую характеристику виду(кактус): а)склсрофит; б) суккулент; в) гигрофит; г) на поверхности клеток эпидермиса откладываются гидрофобные соединения; д) на поверхности клеток эпидермиса откладываются гидрофильные соединения. 1) а,д; 2) б, г; 3)6, д; 4) в, г.

8. А15. Растение выживает при температуре воздуха (фактор I), равной 8—32 °С, влажности (II) 45—90 %, концентрации солей в почве (III) 0,1—5 %о и содержании СО, (IV) 0,02—0,09 %. Кривые, отражающие зависимость жизнедеятельности организма от интенсивности каждого из перечисленных факторов, имеют сходный вид. Наиболее выраженным лимитирующим действием для данного вида будет обладать среда с сочетанием факторов: 1) I — 25; II — 63; III — 1; IV — 0,03; 2) I — 12; II — 75; III — 2; IV — 0,05; 3 ) I — 9; II — 78; III — 5; IV — 0,06; 4) I — 22; II — 61; III — 3; IV — 0,04.

9. А 15 . Растение выживает при температуре воздуха (фактор I), равной 8—32 °С, влажности (II) 45—90 %, концентрации солей в почве (III) 0 ,1—5 %о и содержании СО, (IV) 0,02— 0,09 %. Кривые, отражающие зависимость жизнедеятельности организма от интенсивности каждого из перечисленных факторов, имеют сходный вид. Наиболее выраженным лимитирующим действием для данного вида будет обладать среда с сочетанием факторов: 1) I — 25; II — 45; III — 4; IV — 0,03; 2) I — 19; II — 75; III — 2; IV — 0,05; 3) I — 14; II — 76; III — 1; IV — 0,05; 4) I — 28; II — 61; III — 3; IV — 0,04.

ЦТ 2004

1. А39. У водных растений по мере увеличения глубины обитания наблюдается преобладание фотосинтетических пигментов определенной окраски в следующей последовательности: а) красных; б) зеленых; в) бурых. 1) а —> б -® в; 2) б ® в ® а; 3) а ®в ® б; 4) в —> а ® б.

2. А39. К организмам нектона относятся: 1) крабы, омары, лангусты; 2) дафнии, медузы, осьминоги; 3) акулы, кальмары, осьминоги; 4) омары, каракатицы, щуки.

3. А39. Планктонные организмы адаптированы к обитанию к водной среде, как правило, благодаря следующим приспособлениям: а) наличие органов прикрепления; б) микроскопические размеры тела; в) наличие в организме капелек жира или воздуха; г) выросты покровов тела; д) обтекаемая форма тела; с) наличие раковины.

1) б, г, д; 2) б, д, е; 3) а, б, д; 4) б, в, г.

4. А39. Фактором(ами), ограничивающим(и) распространение растений и животных в условиях пустыни, является(ются): 1) избыток тепла; 2) недостаток влаги и пищи; 3) избыток тепла и пищи; 4) отсутствие почвы и недостаток пищи.

8. А39. К пойкилотермным животным относятся: а) треска; б) кит; в) дельфин; г) лягушка; д) ящерица; е) собака. 1) б, в, е; 2) а, б, в; 3) а, г, д; 4) г, д, е.

2021

1. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур:

а) от-20 °C до +35 °C; б) от-10 °C до +55 °C; в) от+5 °C до +50 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1) а →б →в; 2)а →в →б; 3) б→ а →в; 4) в →а →б; 5) в →б →а.

2. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур:

а) от -15 °C до +10 °C; б) от -10 °C до +40 °C; в) от +2 °C до +42 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1) а →б →в; 2) а→ в →д; 3) б→ а →в; 4) б →в →а; 5) в →б →а.

3. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур: а) от-1 °C до +15 °C; б) от+15 °C до +45 °C; в) от+1 °C до +40 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1) а →б → в; 2)а →в →б; 3) б → в → а; 4) в →а →б; 5)в → б →а.

4. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур: а) от +5 °C до +85 °C; б) от -30 °C до +40 °C; в) от -10 °C до +45 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности: 1) а →б →в; 2) а→ в→ б; 3) б → в → а; 4) в→ а→ б; 5) в→б→а.

5. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур: а) от +5 °C до +35 °C; б) от -20 °C до +20 °C; в) от -15 °C до +45 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1) а→ б→в; 2) а → в → б; 3) б → а →в; 4) б→в→ а; 5) в → б → а.

6. А6. Для трех видов живых организмов (a-в) были установлены диапазоны переносимых температур:

а) от -2 °C до +25 °C; б) от -5 °C до +45 °C; в) от +10 °C до +50 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1)а →б→в; 2) а → в → б; 3) б → а → в; 4)б →в →а; 5) в→ б → а.

7. А6. Для трех видов живых организмов (а—в) были установлены диапазоны переносимых температур: а) от -10 °C до +55 °C; б) от -20 °C до +35 °C; в) от +1 °C до +45 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности: 1) а→ б→в; 2) б →а→ в; 3) б→в→ а; 4)в →а →б; 5) в → б →а.

8. Аб. Для трех видов живых организмов (а—в) были установлены диапазоны переносимых температур:

а) от-25 °C до +45 °C; б) от-10 °C до +30 °C; в) от+5 °C до +55 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности:

1)а→б →в; 2) а → в → б; 3) б → а → в; 4)б →в→а; 5) в→ б → а.

9. А6. Для трех видов живых организмов (а—в) были установлены диапазоны переносимых температур:

а) от-10 °C до +20 °C; б) от-5 °C до +35 °C; в) от+5 °C до +25 °C. Расположите данные виды в порядке увеличения их экологической пластичности: 1)а→б→в; 2) а→в→б; 3) б→ а →в; 4) в→а →б; 5) в →б→а.

2014

1.А11. В процессе эволюции у водоплавающих птиц между пальцами ног появились плавательные перепонки. Это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) биохимической; 3) физиологической; 4) морфологической.

2. А11. В процессе эволюции у арктических рыб в составе жиров повысилось содержание ненасыщенных жирных кислот, что снижает температуру затвердевания. Это пример адаптации: 1) этологической; 2) поведенческой; 3) физиологической; 4) морфологической.

3. А11. В процессе эволюции у мангровых растений, распространенных на периодически затопляемых участках побережий Юго-Восточной Азии, Океании и других, сформировались ходульные корни. Это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) биохимической; 3) физиологической; 4) морфологической.

4. А11. В процессе эволюции у ныряющих животных увеличилось содержание миоглобина — транспортного белка, который переносит кислород в мышцах. Это пример адаптации: 1) этологической; 2) поведенческой; 3) физиологической; 4) морфологической

5. А11. Образование тесных скоплений особей при резком похолодании для снижения энергетических затрат на терморегуляцию — это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) биохимической; 3) физиологической; 4) морфологической.

6. А11. В процессе эволюции среди тундровых растений сформировались карликовые (ива, береза), стелющиеся (кедровый стланик) и подушковидные формы. Это примеры адаптаций: 1) поведенческих; 2) биохимических; 3) физиологических; 4) морфологических.

7. А11. В процессе эволюции в цветках липы, черемухи и других растений для привлечения насекомых-опылителей ста ли синтезироваться эфирные масла, придающие цветкам аромат. Это пример адаптации: 1) этологической; 3) биохимической; 2) поведенческой; 4) морфологи

8.А11. В процессе эволюции для усиления теплоотдачи в периоды резкого повышения температуры окружающей среды у млекопитающих стали расширяться мелкие поверхностные сосуды кожи. Это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) морфологической; 3) биохимической; 4) физиологической.

9. А11. В процессе эволюции некоторые растения, произрастающие в условиях экваториального климата, в период засухи стали сбрасывать листву. Это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) этологической; 3) физиологической; 4) морфологической.

10. А11. В процессе эволюции у шиповника, боярышника и других растений как средство пассивной защиты сформировались колючки. Это пример адаптации: 1) поведенческой; 2) биохимической; 3) физиологической; 4) морфологической.