Тема урока: «Экология как наука. Экологические факторы, и их классификация. Закономерности действия экологических факторов на организмы и популяцию.»

Цель урока: расширить представление об экологии и экологических факторах, показать основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы.

Задачи:

- обучающие:

- углубить знания учащихся об экологии и экологических факторах как свойствах среды обитания организмов и об их разнообразии.

– рассмотреть закономерности взаимоотношений отдельных организмов со средой обитания;

– познакомить учащихся с особенностями действия экологических факторов и их влиянием на жизнь популяций и организмов.

– рассмотреть факты приспособленности организмов.

- развивающие:

– развивать внимание, логическое мышление, умение делать выводы, культуру речи;

– прививать умения и навыки работать в парах и группах.

- воспитательные:

– показать практическое значение знаний об экологических факторов и их взаимосвязях.

- Способствовать повышению познавательного интереса к предмету, развитию кругозора.

- воспитывать толерантное отношение, прививать интерес к окружающей среде, видеть прекрасное.

Тип урока: изучения новых знаний.

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер

Ход урока.

Актуализация опорных знаний. Решение биологических (экологических) задач с опорой на имеющиеся ранее знания.

1. Известен реальный исторический факт, когда завезённый в Австралию клевер не давал семена. Как вы думаете, с чем это было связано?

Ответ. Клевер не давал семена, так как в Австралии не было шмелей, опыляющих это растение. Когда люди завезли насекомых, то проблема размножения клевера была решена.

Объясните, какие связи устанавливаются между шмелями и клевером?

Ответ. Связи взаимовыгодны: шмели опыляют клевер, и он размножается, а шмель получает нектар клевера для питания.

2. Вспомните и объясните, как кактусы приспосабливаются к перенесению засухи?

Ответ. У кактусов длинные корни, позволяющие достать воду из глубинных горизонтов почвы, листья – колючки имеют малую поверхность и испаряют небольшое количество воды, стебель содержит водозапасающую ткань.

3. После вырубки леса исчезли произрастающие мхи и папоротники, хотя их никто не трогал. Объясните, почему?

Ответ. Мхи и папоротники растут в тенистых влажных местах под пологом деревьев. Вырубка леса лишила их благоприятных условий обитания

Все решённые нами задачи являются экологическими.

1. Изучение новых знаний.

Эти и многие другие задачи решает наука экология.

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. А ещё экологию называют «наукой о доме» (греч. «ойкос» – дом, жилище, «логос» – наука).

Именно немецкий учёный Эрнста Геккель. ввёл термин «экология» в 1866 году.

Основной частью экологии является общая экология, в её составе выделяют следующие разделы: (слайд 8)

-аутэкология - изучает взаимоотношения отдельной особи (представителей вида) с окружающей ее (их) средой; определяет пределы устойчивости и предпочтения вида по отношению к различным экологическим факторам;

- популяционная экология (демоэкология )-- изучает популяции отдельных видов, взаимоотношения популяций с окружающей их средой, изучает демографию и ряд других характеристик популяций в свете их отношений с окружающей средой;

- синэкология – изучает взаимоотношение популяций, сообществ и экосистем со средой.

С точки зрения фактора времени экология дифференцируется на историческую и эволюционную.

На стыке экологии и других научных дисциплин (медицины, педагогики, юриспруденции, химии, технологии, агрономии) рождаются новые научные направления: инженерная экология, геоэкология экология, математическая экология, сельскохозяйственная экология, медицинская экология, космическая экология. В широком смысле слова экология выходит за рамки чисто биологической отрасли знаний.

В экологии выделяют экологию различных систематических групп (экология грибов, экология растений, экология млекопитающий и т.д.), сред жизни (суши, почвы, моря и т.п)

Особо следует отметить такой раздел как социальная экология - то есть экология человеческого сообщества, изучающая взаимоотношение социума и Природы.

В последнее время стало ясно, что нельзя организовывать природопользование и охрану природы, не применяя экологических методов и не используя экологические знания. Только знание о взаимосвязи природных объектов, об устойчивости природных систем может определить возможные механизмы взаимодействия с ними. Этим и объясняется справедливый всеобщий интерес к экологии, как науке о взаимосвязях живых организмов и окружающей их среды.

Задачи экологии:

- изучение взаимоотношений организмов, популяций, видов между собой;

- изучение закономерностей действия факторов неживой природы на организмы;

- искусственная регуляция численности видов – вредителей сельского хозяйства;

- создание эффективной агротехники выращивания сельскохозяйственных культур;

- решение проблем охраны природы.

В природе существуют разнообразные формы взаимодействий живых организмов и их влияния на другие живые организмы.

1. Одни живые организмы служат пищей для других. Например, растения служат пищей для травоядных животных, травоядные животные - для хищников. Пищевые взаимодействия составляют цепи в сети питания.

2. живые организмы могут влиять на среду обитания.

3. живые организмы оказывают влияние друг на друга, выделяя химические вещества, оказывая механические и другие воздействия. Занимая территорию, животные используют разнообразные сигналы для других организмов. Это могут быть химические, звуковые или другие сигналы.

4. Насекомые, птицы способствуют опылению растений.

5. Некоторые живые организмы создают для других необходимый микроклимат, возможно «квартиранство».

6. Распространение семян животными.

Экологические факторы – компоненты внешней среды, воздействующие на организмы.

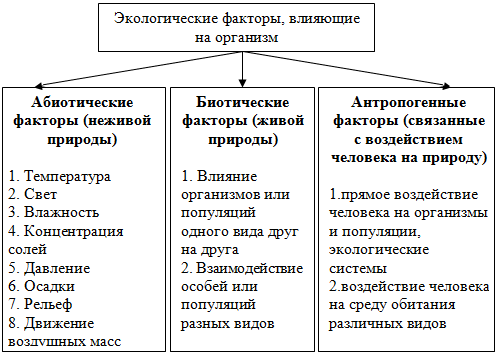

Экологические факторы подразделяют на три группы:

Запишите в тетрадях представленную классификацию экологических факторов в удобной для вас форме (схема, текст).

Экологические факторы:

· Биотические (живой природы) – воздействие на организм других живых существ или продуктов их жизнедеятельности (пища, хищники, паразиты)

· Абиотические (неживой природы) – физические условия среды (температура, влажность, освещенность, химический состав окружающей среды)

Экологическая ниша – совокупность условий, необходимых для существования определенного вида. Любой живой организм способен существовать только при определенных значениях экологических факторов.

Освещенность

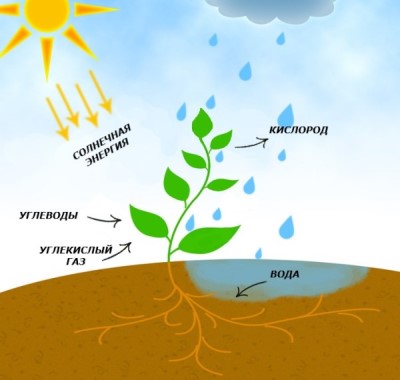

Солнечный свет служит источником энергии для растений, так как необходим для осуществления фотосинтеза (см. рис. 1). Также свет оказывает регуляторное действие на рост растения, цветение, плодоношение.

Рис. 1. Фотосинтез (Источник)

Для тимофеевки и земляники освещенность необходима уже для прорастания семян.

Растения по отношению к освещенности:

1. Светолюбивые (гелиофиты). Способны расти только на ярко освещенных поверхностях (ковыль, пшеница, сосна, робиния).

2. Тенелюбивые (сциофиты). Могут расти только в затененных местах. На ярком солнце могут появиться ожоги (вороний глаз, ветреница).

Теневыносливые. Хорошо растут в освещенных местах, но могут выносить и небольшое затенение (липа, дуб, ясень).