188 Егоров В. Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой.

189 Сказания и повести о Куликовской битве, с. 18.

190 Там же, с. 19.

191 Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле, с. 16—19.

192 ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 142.

193 Там же, стб. 143.

»»« ПСРЛ. т. 15, вып. 1, стб. 145. 195 Там же, стб. 146. 199 Там же, стб. 160.

197 Там же, стб. 69.

198 Там же, стб. 81.

199 Там же, стб. 106.

208 Там же, стб. 113—114.

201 Там же, стб. 160—161.

202 Там же, стб. 92.

203 Там же, стб. 120.

204 Там же, стб. 116.

205 ПСРЛ. т. 25. с. 225—226, 229.

109 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959, с. 391.

207 Там же.

208 Флоря Б. Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле.— В кн.: Куликовская битва, с. 149—150.

209 ПСРЛ. т. 15, вып. I, стб. 75.

218 Флоря Б Н. Указ. соч.. с. 153—154, примеч. 39.

211 ПСРЛ. СПб., 1856, т. 7, с. 256-258.

212 ПСРЛ, т. 25. с. 213.

219 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2, с. 71. 214 Там же, с. 86—87.

2,5 Там же, с. 86—88. 218 Там же. с. 100.

217 Там же, с. 92.

218 Там же, с. 93.

219 Там же. с. 101.

220 Али-заде А. А. Указ. соч., с. 332—334.

221 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2. с. 94—96.

222 ПСРЛ, т. 15, вып. 1. стб. 61.

225 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2, с. 101.

221 Босворт К. Э. Мусульманские династии. М., 1971, с. 197.

»» Тизенгаузен В. Г. Указ, соч., т. 2, с. 130.

228 Там же.

227 Там же, с. 97, 109.

228-229 Там жв| с. 109.

230 Там же, с. 98.

231 Там же, с. ПО.

232 Там же, с. 153.

233 Там же, с. 154. 284 Там же.

235 Там же, с. 155. 288 Там же, с. 156.

237 ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 156.

238 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2, с. 157.

239 Там же, с. 159.

240 Поппе Н. Н. Карасакпайская надпись Тимура.— Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л., 1940, т. 2, с. 185—187; Греков В. Д., Яку-ёовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М..; Л., 1950, с. 356—357.

241 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., с. 160—171.

242 Там же, с. 173.

243 Там же, с. 174.

244 Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Указ. соч., с. 364—366; Ртвеладзе Э. В. О походе Тимура на Северный Кавказ.— Арх.-этнограф. сб., Грозный, 1976, т. 4, с. 103—128; Хизриев X. А. Нашествие Тимура на Северный Кавказ и сражение на Тереке.— Вопр. истории, 1982, № 4.

248 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., с. 178. 248 Там же, с. 185.

247 Там же, с. 179.

248 ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 165.

249 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2, с. 180.

250 Ртвеладзе Э. В. Указ. соч., с. 111—120.

251 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч., т. 2, с. 184—185.

282 Ртвеладзе Э. В. Указ. соч., с. 121—127.

283 Тизенгаузен В. Г. Указ. соч, т. 2, с. 123.

254 Заходер Б. N. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, М., 1967, т. 2, с. 166.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поход Тимура 1395—1396 гг. не просто подорвал жизненно важные аспекты существования Золотой Орды, но и стал рубежом качественно нового периода в развитии этого государства, — периода его уже фактически назревшего политического краха и территориального развала. В политическом отношении ни одному из ханов на протяжении XV в. не удалось даже приблизиться к тому уровню, который характеризовал правление Узбека или Джанибека. Все попытки сплотить государство воедино оканчивались полным крахом, еще более усугублявшим процесс раскола. Это был третий внутренний кризис, на преодоление которого явно не хватило сил. Первый кризис, вызванный сепаратизмом Ногая, длился больше Шлет, но был успешно преодолен собственными силами. Второй, затяжной двадцатилетний кризис 60—70-х годов XIV в. удалось превозмочь исключительно с помощью извне. Без мощной поддержки Тимуром Тохтамыша о восстановлении единства государства не могло быть и речи. Третий кризис конца XIV — первой половины XV в. носил ясно различимые черты необратимости усугубления политической слабости и географического сокращения территории. Последнее было обязательным и характерным спутником всех трех кризисов — непременное их последствие состояло в возрастании с каждым разом площадей теряемых государством земель. Эти перемены нашли отражение и в чисто формальной стороне — изменении названия государства в русских летописях. Вместо всеобъемлющего и подчеркивающего единство названия Орда, появляется узкоконкретное Большая Орда Волжская '. Введение географического определения не оставляет сомнений о соответствующем ограничении государственной территории. Она составляла лишь меньшую часть бывшей Золотой Орды, заключенную между Волгой и Днепром. И в политическом, и в территориальном отношении это была уже не Золотая Орда, а только ее осколок. Именно поэтому нельзя считать синонимами названия Золотая Орда и Большая Орда или Большая Орда Волжская. Чисто механическое объединение этих политических реалий, не соответствующих друг другу не только хронологически, но и географически, совершенно неправомерно2. Воспоминания о былой государственной мощи, естественно, постоянно сквозили в амбициях большеордынских ханов, но на практике их основные заботы сводились к внутренней борьбе за обладание верховной властью. Оказать какое-либо заметное влияние на международную политику они были уже просто не в силах.

Историческая география Золотой Орды — тема достаточно многоплановая, и углубленное изучение ее потребует еще немалых усилий. Одна из сторон этой разработки связана с наиболее бросающимся в глаза вопросом о золотоордынской экспансии, носившей постоянный и жизненно важный для правящего класса характер. Можно сказать, что традиционными и основными направлениями военных действий Золотой Орды были Русь и хулагуидский Иран. При Джанибеке выявилось еще одно направление не просто политических, но и территориальных интересов Золотой Орды, на котором она не хотела уступать кому-либо своего влияния. Это владения наследников старшего брата Бату хана Орды — Кок-Орда. При этом характерно, что ни Шейбаниды, владения которых соприкасались с Кок-Ордой с севера, ни Джагатаиды, располагавшиеся южнее ее, не предпринимали каких-либо действий для усиления своего влияния в Кок-Орде. Заинтересованность в этом проявило именно сарайское правительство, находившееся далее всего от берегов Сырдарьи, где располагалось ядро Кок-Орды. При Тох-тамышс этот интерес получил полное и логичное завершение — Кок-Орда окончательно потеряла свою автономию.

Что касается Руси, то она никогда не интересовала Золотую Орду с точки зрения приращения территории. Природные и растительные особенности того географического пояса, где располагались русские земли, не соответствовали привычным нормам ведения кочевого хозяйства. Монгольская аристократия рассматривала Русь в качестве неиссякаемого источника пополнения собственной казны, а при необходимости и получения людских ресурсов — в качестве военной силы и рабов, по большей части шедших на продажу в другие страны. На протяжении всего времени существования Золотой Орды русские княжества оказались насильно втянутыми в орбиту политических и экономических интересов монголов. Именно поэтому некоторые стороны изучения исторической географии Золотой Орды имеют немаловажное значение не только для выяснения русско-монгольских отношений, но и для более четкого понимания тех внешнеполитических перемен, от которых зависело развитие Руси. Поскольку главным инструментом проведения золотоордынской внешней политики всегда оставалась армия, то рассмотрение организации и осуществления военных походов позволяет обозначить основные этапы монгольской политики на Руси.

1-й этап (1243—1257 гг.) наиболее ярко характеризует двойственность власти над завоеванными монголами землями. Политическое управление ими по традиции осуществлялось из Каракорума, а непосредственная исполнительная и военная власть полностью принадлежала золотоордынским ханам. И они применяли ее без каких-либо консультаций с имперским правительством (например, посылка на Русь Неврюевой рати).

2-й этап (1257—1312 гг.) начался с организации структуры властвования и угнетения: проводится перепись населения и внедряется разветвленная баскаческая система. Длительность его свидетельствует не только об одном из наиболее тяжких периодов ига, но также об истощенности и медленном восстановлении общего экономического потенциала русских княжеств.

В целом первые два этапа характеризуются безраздельной властью монголов и отсутствием активного сопротивления русских князей. Единственно правильная и многообещающая долгосрочная политическая линия отношений с Золотой Ордой была успешно разработана Александром Невским. Однако твердое проведение ее завязло в княжеских раздорах после смерти Александра.

3-й этап (1312—1328 гг.) характеризуется частичным изменением действовавшей в предыдущие годы военно-политической структуры монгольского властвования. В первую очередь это связано с отменой баскаческой организации, являвшей собой посредника между ханской властью и русскими князьями. Вместо нее вводится система прямого и непосредственного управления при постоянном вмешательстве хана во внутриполитическую жизнь Руси, что достигалось отправлением специальных послов в сопровождении военных отрядов, а также рассчитанно жестким террором против неподчиняющихся представителей русской администрации. Ликвидация баскачества была связана с усилением ханской власти, значительно возросшей централизацией управления в самой Золотой Орде и попыткой притормозить резкое увеличение политической и экономической мощи большой группы кочевой аристократии, что угрожало новыми центробежными осложнениями. Произошедшие на этом этапе изменения в определенной степени были связаны с несколько запоздалым отказом от тех в политическом отношении давно изживших себя норм и принципов, которые были вызваны общеимперскими обязательствами и приказами, исходившими от каана, сидевшего в Каракоруме.

4-й этан (1328—1359 гг.) обусловлен заметным и резким ростом общерусских антимонгольских настроений, а также выделением на общем фоне нескольких крупных политических центров, стремившихся обеспечить себе первенство среди прочих княжеств и особые — непосредственные — отношения с ханской властью. На этом этапе роль великого княжества и его главы приобретает особое значение, полностью сосредоточивая прерогативы ханских послов предыдущего периода.

5-й этап (1359—1380 гг.) характеризуется неуклонным возрастанием военной и экономической мощи русских земель. На этом этапе Золотая Орда фактически не в состоянии из-за внутренних распрей оказывать стабильное военное давление на

Русь в целом. Предпринятые Мамаем запоздалые попытки восстановления существовавшего когда-то военного и политического приоритета терпят полный крах.

6-й этап (1380—1382 гг.), несмотря на свою кратковременность, сыграл особую роль благодаря сокрушительному удару, нанесенному Золотой Орде в Куликовской битве. В дальнейших взаимоотношениях Руси и Золотой Орды события этого периода наложили яркий отпечаток на политику обеих сторон.

7-й этап (1382—1395 гг.) характеризуется формальным восстановлением политической зависимости русских княжеств от Золотой Орды. Однако фактическое соотношение сил полностью исключает организацию и проведение военных набегов на Русь.

Географическое соотношение территории Руси и Золотой Орды содержит еще достаточно неясных и спорных моментов, которые могут быть уточнены в будущем. На пороге и в период складывания централизованного государства Русь не имела сил для конкретного оформления и укрепления своих границ, что обеспечило бы безопасность ее владений. Такая возможность появилась много позже, когда были созданы протяженные и чрезвычайно трудоемкие засечные черты, являвшие собой качественно новый этап в охране государственной территории. Однако граница, в смысле четко обозначенного географического рубежа, разделявшего русские и золотоордынские владения, существовала в XIII и тем более в XIV в. Безусловно, она имела свою специфику, присущую средневековью, делавшую ее во многом отличной от современного понятия пограничной полосы. Само понятие «граница» для рассматриваемого периода не является модернизацией, а вполне соответствует представлениям той эпохи, о чем свидетельствуют следующие примеры.

В феврале 1246 г. Карпини был остановлен в степи золотоордынской пограничной заставой, в обязанности которой входила не только охрана границы, но и извещение улусбека (правителя административной единицы) о всех происходивших здесь событиях. Последнее было предпринято немедленно, несмотря на малочисленность сопровождения папского дипломата и его исключительно мирные намерения3. Русские источники также свидетельствуют о наличии в XIV в. четких границ, а не расплывчатых «пределов». При описании маршрута к Куликову полю летописи отмечают конкретную пограничную полосу — р. Дон, за которой начинались владения Золотой Орды. Со времени правления Дмитрия Ивановича безнаказанное нарушение русских границ Золотой Ордой становится возможным только в случаях прямого предательства со стороны отдельных князей. Достаточно вспомнить поход Тохтамыша 1382 г., когда действия нижегородского и рязанского князей, утаивших движение вражеской армии к Москве, пошли вразрез с общерусскими интересами.

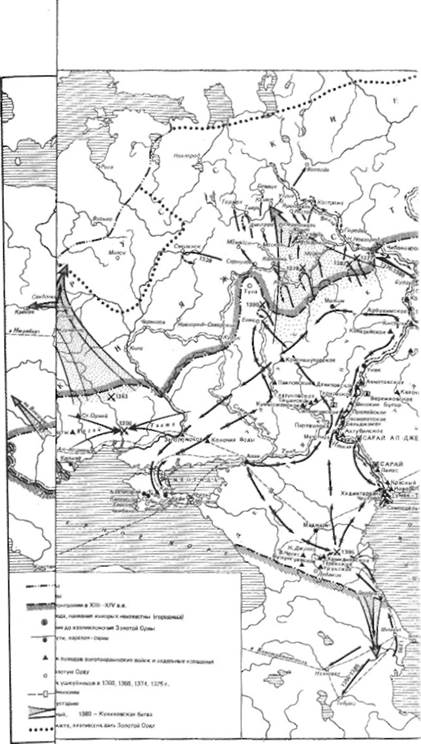

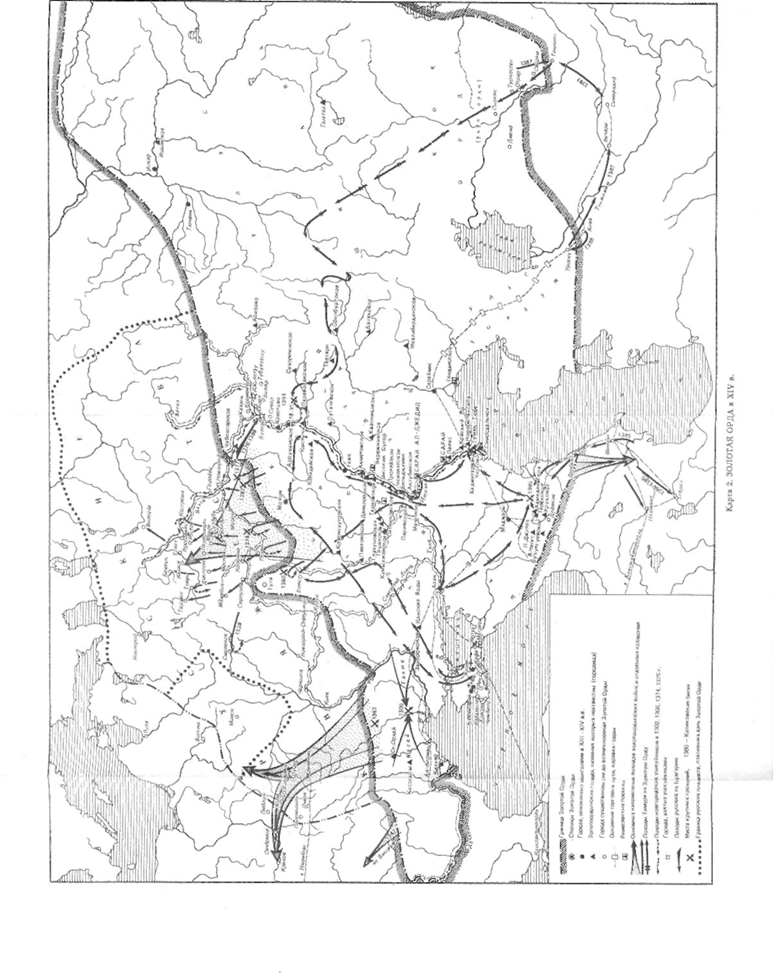

Карта 2. ЗОЛОТАЯ ОРД

U в XIV в.

Наконец, нужно особо подчеркнуть, что границы не носили характера произвольно установленных рубежей. Духовные грамоты Ивана Калиты и Ивана Ивановича прямо подтверждают существование договорных отношений о разграничении территорий с Золотой Ордой.

Рассмотрение русско-золотоордынской границы позволяет выделить две присущие ей в XIII—XIV вв. особенности. Первая из них состояла в том, что на отдельных отрезках пограничная полоса имела значительную ширину. Это пространство не представляло собой какой-то «контактной зоны», в которой намечался сплав соседних культур. Наоборот, основная роль полосы сводилась к разъединению русских и золотоордынских владений. В природном отношении такие районы соответствовали постепенному переходу степи в лесостепь. На других участках пограничная линия была конкретизирована каким-либо естественным рубежом, чаше всего рекой. Подобное явление наблюдалось в лесистых, относительно густозаселенных районах, пригодных для ведения оседлого хозяйства.

Вторая особенность заключалась в наличии буферных зон, ограничивавших русские пределы с юга. Зоны эти располагались на русских территориях, откуда большая часть населения после нашествия 1236—1241 гг. переселилась в более спокойные северные области. Появление таких зон — инициатива монголов, а их назначение — одна из форм эксплуатации русского населения, сохранившегося в порубежных районах. Буферные зоны не представляли непрерывной полосы, тянувшейся вдоль южной кромки русских княжеств. Каждая из них являлась замкнутым владением, власть в котором находилась в руках золотоордынских феодалов или откупщиков. Наличие буферных зон — характерная черта XIII в., когда русские княжества постепенно восстанавливали подорванные силы и не могли уделять внимания в значительной мерс опустошенной пограничной со степью полосе. Хотя название «буферная зона» носит несколько условный характер, оно все же передает суть внутриполитического своеобразия таких районов. В XIV в. положение заметно меняется в связи с наметившейся тенденцией продвижения русских владений к югу, а также общим ослаблением Золотой Орды, приведшим к заметным территориальным потерям, особенно на западе. Все это способствовало исчезновению буферных зон и большей конкретизации пограничной полосы. Отмирание буферных зон в XIV в. так же, как и упразднение в это время баскачества, свидетельствует о наступлении нового периода и введении новых форм в русско-золотоордынских отношениях.

На протяжении всего XIII в. граница Золотой Орды с Русью фактически не претерпела заметных изменений. В следующем столетии начинается процесс неуклонного отодвигания порубежных линий к югу. Происходило это, как правило, в лесистых районах правобережья Оки и вдоль течения Волги. Ини-

цнаторами таких действий выступали московские великие князья, которые тотчас закрепляли новые приобретения в договорных и духовных грамотах. Причем Золотая Орда сдавала свои позиции отнюдь не мирным путем, что требовало известной осмотрительности и постоянной боеготовности со стороны Руси. Вопросы русско-золотоордынского пограничья в XIII—XIV вв. представляют тему исследования, во многом вытекающую из политических событий именно этого периода. Значительные перемены в положении и отношениях двух государств, наступившие в XV в., тотчас отразились и на пограничной проблеме. Однако в этом столетии Русь имела дело уже не с мощной Золотой Ордой, а с ее осколками, крупнейшим из которых была Большая Орда Волжская.

В целом же сокращение территории Золотой Орды происходило не только за счет окраинных, приграничных районов. Исконно кочевнические степные улусы превращались в безлюдные области, население которых частично поглощалось бесконечными военными кампаниями ханов, а частично предпочитало кочевать вокруг крупных оседлых центров. Таким образом, практически не используемыми и не заселенными становились обширные площади с богатыми угодьями. Это было совершенно особое явление, когда жизнь на значительной территории государства, внешне сохранявшего свои размеры, концентрировалась на относительно небольших площадях. Впервые такая ситуация была тонко подмечена в русской летописи при описании путешествия Пимена в Царьград в 1389 г.4, и она однозначно свидетельствовала о демографическом истощении Золотой Орды.

Выяснение различных историко-географических аспектов существования и развития Золотой Орды, безусловно, носит вспомогательный характер в изучении этого государства. Однако рассмотрение таких вопросов во многом позволяет углубить и детализировать ход политической истории и экономического развития. Многогранность географических реалий охватывает, по сути дела, все основные компоненты, составляющие конкретно-формальную сторону существования государства, и не только его внутреннего состояния в определенное время, но также характера взаимосвязей с соседями и оказываемого при этом взаимного влияния. В этом отношении историческая география Золотой Орды дает достаточно разнообразный материал.

1 ПСРЛ. М., 19G5. т. П. с. 158, 159.

г Мингулов Н. Н. К некоторым вопросам изучения истории Ак-Орды.— В кн.: Казахстан в эпоху феодализма: Сб. ст. Алма-Ата, 1981, с. 85.

3 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с. 68—69.

* ПСРЛ, т. 11, с. 96.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИ — Акты исторические. АО — Археологические открытия. ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных кв ЖМВД — Журнал Министерства внутренних дел. ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

СА — Советская археология. Труды — Труды Государственного Исторического музея. ГИМ

Труды — Труды Московского археологического общества. МАО

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Абвсово, гор. 106 Абсикнах, пос. (?) 137 Ага-Базар, порт Булгара 95 Адриатика 26, 27

Азак, г. 29, 59, 90-93, 109, 119. 122, 125, 135, 138, 139, 168. 171, 222

Азербайджан 47, 50, 55, 57, 66, 120, 137, 170, 194—196, 198, 216, 217, 219, 222

Азия 10, 28, 46, 86, 87, 107, 125, 139,

201 Азов. г. 92

Азовское море 10. 11, 16, 90. 93, ПО,

123. 131, 135, 136, 138, 139 Ак-Бугин улус 155, 167 Аккерман, г. (Акчакерман, Белгород,

Маврокастро, Монкастро, совр.

Белгород-Днестровский) 29, 79,

80—82. 84, 136. 139 Акле, г. 134 Ак-Мечеть, гор. 83 Ак-Орда 20, 66, 74, 160, 161 Аксарайский, совхоз 119 Аксу, р. 197 Аксубаевскнй р-н 97 Актюбинска я обл. 127, 128 Акча-Гелин I, посел. 126 Алатырь, р. 44. 54. 215 Алма-Ата, г. 112 Алоуо, пос. (?) 138 Алтай 45

Алустон (Алушта), пос. 56 Альба Зехия (Белая Черкесия) 138 Амударья, р. 30 Аравия 86 Араке, р. 198 Аральское море 45, 55 Арбухимское. гор. 107, 132 Аргамакли-Сарай, гор. 83 Ардебиль, г. 55, 217 Арран, терр. в Азербайджане 195, 217, 219

Арысь, р. 220

Астраханская обл. 115, 117, 118 Астрахань, г. 117—119, 124, 125 Атакарагуй (совр. Аман-Карагай?),

терр. в-верховье р. Тобол 220 Африка 10 Ахметовка, с. 108 Ахметовское, гор. 108 Ахостастома, пос. (?) 138 Ахтуба, р. 77, 78, 111, 112, 114, 117,

181

Ахтубинское, гор. 111

Бабелебваб, г. см. Дербент

Багдад, г. 195 Багдадский халифат 195 Байбек, с. 119 Байтакское, гор. 128 Бакота, г. 36, 37, 188 Балаклава, г. см. Чембало Балдахина, г. 130. 135, 137, 138 Балхаш, оз. 30, 45, 50, 55 Балыклей, гор. 83 Балыкшинский р-н, 124 Бальчимкин, г. см. Бельджамен Барабинская степь 45, 128 Барса, пос. (?) 137 Барское Енарускино, с. 97 Барскоенарускинское, гор. 97 Баскунчак, оз. 133 Бахтемнр, р. 118 Бахчисарай, г. 88 Бачанти. пос. (?) 137 Башкирия 27, 29, 30. 54, 65, 106 Башкырд, обл. см. Башкирия Башциай, пос. (?) 137 Бездеж, г. см. Бельджамен Безродное, гор. 111 Безымянное, гор. 83 Бек-Базар, пункт чеканки монет 13, 139

Бек-Булатов улус 155, 167

Белая, p. 44, 131 Белая Орда см. Ак-Орда Белгородская обл. 40 Белобережье, терр. в низовье правобережья Днепра 51, 216 Белозёрка, г. 87 Белозёрка. р. 87

Бельджамен 15. 18, 62. 76. 109, НО,

133, 137—139. 208. 222 Бережковское, гор. 108 Берёзово поле, Нижегородская вол.

210

Берестье. г. 188

Берциман, г. см. Бельджамен

Бесединское, гор. 39

Бештау см. Пятигорье

Биляр, г. 96, 99, 100, 139

Бнлярка, р. 96

Билярск, с. 96

Ближний Восток 90, 93, 95

Болгария Дунайская 28, 33—35, 46,

49, 137, 193 Болгары, с. 95

Болоховская земля 36, 37, 67 Большая Орда 153, 155, 229, 234 Большая Орда Волжская см. Большая Орда Большая Хобда, р. 128 Большеатрясское поселение 97 Большие Атряеы, с. 97 Большой Иргиз, р. 124 Браничевское княжество 34, 193 Брашев (Прашов), г. 191 Брягов, г. 97—99 Брянск, г. 40 Бужск, г. 191 Бузулук, р. 91

Булгар, г. 22, 29. 30, 44, 63. 76, 95, 96, 99—104. 109. 110, 132. 136, 137, 139. 165. 179. 209, 212—215

Булгария Малая см. Болгария Дунайская

Булунгу, с. 121

Булунгуевское, гор. 121

Бурх, пос. (?) 137

Бутучены, с 80

Бухара, г. 127, 158, 219

Бык. р. 87

Бырлад, р. 51

Бзрэганская степь 34, 36, 49

Вад, р. 44. 54 Валахия 28

Варбарексе, пос. (?) 138 Великая Ворона, р. 53 Великая Лука, урочище 167 Великая Мечетня, гор. 82, 83 Великий Булгар см. Булгар Венгрия 22. 26, 27, 30, 33—35 46 48, 178. 187, 189. 191, 192. 202. 216 Верхне-Ахтубинское, с. см. Безродное

Верхние Маджары, гор. 123 Верхний Джулат, гор. 121 Верхний Чегем, с. 122 Вешенская. ст. 181 Видин, г. 137

Видинское княжество 34, 193 Византия 33—35. 46, 193—195 Винницкая обл. 36 Винновка, д. 111 Винновское. гор. 111 Висла, р. 189—191, 216 Витовтов брод 83

Владимир (Волынский), г. 189. 191, 192

Владимир на Клязьме, г. 182, 183, 185, 205

Владимиро-Суздальская земля 183 Водянское. гор. см. Бельджамен Вожа, р. 210 Воина, р. 208

Волга, р. 10. 14—16, 22, 28. 30, 33, 44, 53. 59. 60—65. 76. 77, 81, 85. 91, 92. 94, 95. 97. 99. 100. 101. 103— 111. 114. 117—119, 120, 123, 130— 140, 161, 163. 164, 181, 182, 209— 215, 220. 221. 229, 233 Волго-Ахтубинская пойма 111, 119 Волгоград, г. 76. 111, 133, 181, 221 Волгоградская обл. 11, 76, 9<, 92,

108. 109. 112 Волго-Окское междуречье 52 Волго-Уральское междуречье 123 Волжская Булгария 12. 26. 27. 30, 44, 49. 54. 61, 63, 65. 76, 94. 95. 97— 102, 105, 107, 140, 156, 165, 179, 182, 223 Волжский г. 111

Волжско-Камская Булгария см. Волжская Булгария Володава, г. 187 Володарский р-н 118 Волок, г. 186, 212 Волчьи Воды, р. в басе. Днепра 87 Волынское княжество 188, 189, 191 Воронеж, г. 181 Воронеж, р. 40, 43, 181 Воронежская обл. 12. 53, 91, 94 Вороножскис леса 40 Ворскла, р. 4 39, 188 Воспоро (Керчь), г. 89, 136, 138, 201 Восточная Азия 90 Высокогорский р-н 96 Вятка, р. 98. 105. 213, 214

Газария. терр. на Черноморском побережье 16

Галицко-Волынское княжество 37, 187, 192. 202

Гераклейский п-ов 56

Глазуновская, ст. 91

Глазуновское, гор. 91

Гнилой Еланец, р. 83

Гольфо де Мониментис, залив Каспийского моря 138 Горная Пролейка, с. 108 Гороховец, г. 179 Горьковская обл. 44, 212 Громоклей, р. 83 Грузия 47

Гурганч (Гургандж), г. см. Ургенч Гурьев, г. 124 Гурьевская обл. 124 Полистан, г. 14, 15, 59, 114, 139

Давыдов брод 83 Дагестанская АССР 120, 219 Далан-наур, местность 197 Дальний Восток 90 Данилов, г. 189 Даниловское, гор. 108 Дания 86

Дедяков, г. 121, 194, 198, 214

Демиркапу, г, см. Дербент

Дербент, г. 27, 29, 30, 45, 50, 55, 67,

120, 134, 136—138, 158, 195—199,

213, 217—219, 221, 222 Дербентский проход 119, 120, 134,

164, 197, 216 Дешт-и-Кипчак (Дешт-и-Кыпчак) 27,

151, 156, 167 Джамбул, г. см. Талас Джанпык-кала, гор. 149 Джсйхун, р. см. Амударья Дженд, г. 29. 45, 50. 130 Джилаичик, р. см. Иланчук Джилги-Су, р. 122

Джукетау, г. 96, 101, 103, 104, 131,

213—215 Джулат, г. 121 Дмитров, г. 212

Днепр, р. 10. 12, 16, 19, 22, 28, 32, 33, 36—38. 42, 51. 52, 60, 62. 63. 65, 67,

81, 83—87. 138. 163—165, 188, 190, 211,216,221,229

Днестр, р. 10, 16, 30, 33. 36, 48, 51,

82—84, 138, 164 Днестровский лиман 79 Днсстровско-Днепровское междуречье

82, 84

Добруджа, терр. в низовье правобережья Дуная 35

Дон, р. 10. 19, 28. 30, 38, 41—43, 52, 53. 60, 62. 65. 68, 76, 77. 80, 85, 90—94. 106, 109, ПО, 133, 135— 139, 163, 164, 167, 181, 200, 201, 211. 221. 222, 232

Донбасс 87

Дорогочин, г. 189

Дубовка. г. 76. 109, НО

Дунай, р. 4. 27. 28, 30. 32—35, 48, 49, 80, 138, 160, 163, 193, 202

Дурновская, ст. 91

Дурновское, гор. 91

Европа 5, 10, 26, 28, 30, 32, 35, 46, 61, 87, 89, 107, 115, 119, 120, 123, 139, 156—158, 201

Египет 8, 90, 151, 167, 170, 193—196

Елань-Колено, пос. 94

Елец, г. 222

Елецкое княжество 53

Енотаевка, пос. 117

Енотаевское, гор. 117

Еруслан, р. 108

Жаны-Дарья, р. 130 Железные Ворота см. Дербент Жигули 182

Жукотин, г. см. Джукетау

Завихост, г. 189, 191 Заволжье 54-Задонск, г. 94 Закавказье 119 Закамье 100. 103, 105, 215 Закарпатье 191

Западная Европа 12, 26, 27. 43, 44, 46, 89, 90, 93, 95, ПО, 114, 122, 178, 187

Западная Сибирь 128, 131, 164 Западный Буг, р. 187, 189 Заплавное, гор. 111 Запорожье, г. 84

Запьянье, терр. к юго-зап. от р. Пьяны 54, 210

Засурье, терр. на правобережье р. Суры 54, 210

Заяицкая Орда 153

Звенигород, г. 186, 212

Зсрнук, г. в устье р. Арысь 220

Золотая Орда 4—234

Ибирь, обл. 29, 45, 54 Иэяславль, г. 191 Икрянинский р-н 118 Иланчук, р. в северном Казахстане 220

Иловлинская, ст. 92 Иловля, р. 92, 93, 181 Ингул, р. 83 Ингулсц, р. 83 Индия 61, 86, 90 Инкерман см. Каламита Ирак 195

Иран 8. 9, 22. 47, 50. 55. 57, 61, 66, 90. 113, 134, 156, 158, 193, 194, 199, 207, 216, 217, 219, 230

Иркания г. 135

Иркания, обл. 135

Иртыш, р. 4, 29. 45, 50, 55, 66, 127,

128, 131. 160, 164 Исакчи, г, 33, 35 Искер, г. 128, 131, 133 Иски-Казань, гор. 96, 97 Испания, 10

Истр, р. см. Дунай Италия 10, 93 Итиль, р. см. Волга Ишим, р. 128

Кабако, г. 133, 139 Кабанко, г. 133

Кабарди (Кабурди), пос. (?) 135, 138 Кабардино-Балкарская АССР 121, 122

Кавказ 10, 22, 30, 45, 47, 50, 55, 134,

135. 137, 194 Казанка, р. 54, 96, 99, 100, 103 Казанская, ст. 181 Казанский брод (на Дону) 181 Казанское ханство 99, 105 Казанское царство 98 Казань, г. 63. 97-105, 156, 214, 215 Казар, урочище 181 Казахстан 22. 29. 30, 65, 124, 127, 129,

130, 160, 164, 220 Кайры, пос. 87 Кайоб, г. 134 Каламита, г. 56, 90, 138 Калка, р. 65

Кама, р. 30, 44, 54, 63, 96, 97, 99,

100, 103, ПО, 131, 132, 213, 214 Камаево, с. 96

Камаевское, гор. см. Иски-Казань Каменец-Подольский р-н 36 Камо, пос. (?) 138 Камызякский р-н 118 Камышин, г. 108 Канадей. пос. 108, 212 Канадейское, гор. 108 Канев, г. 37, 38 Канов, сел. 37, 39

Карабог, терр. в юго-вост. Арране 219 Караболам, г. 132, 139 Каракорум, г. 28, 45, 158, 159, 230, 231

Карасеман, местность под Отраром 220

Карасу, р. 198, 199

Каратау. хребет 45

Карачай,.р. 199

Карпаты 33, 34, 48, 191. 193

Каспийское море 10, 16, 30, 45 55,

94, 107, 130. 133. 134. 136-139, 198 Католикати, пос, (?) 138 Кафа, г, 29. 46. 56, 65, 84. 86, 88—90,

92, 136. 138, 139, 171, 201 Кача, р. 56 Кашан, г. 96 Кашин, г. 205—207 Квасниковка, с. 108 Квасниковское, гор. 108, 132, 133 Кендулан. р. 200 Керчь, г. см. Воспоро Кзыл-Орда, г. 130 Кзылординская обл. 129

Киев, г. 37—39, 86, 179

Килия, г. 80, 81

Кинель, р. 124

Кировский р-н 121

Китай 26, 61, 110, 151, 157, 160

Киша, р. 210

Клин, г. 186

Клязьма, р. 179, 182

Кобасо, пос. (?) 137

Кодым, р. 83

Кок-Орда 10. 20, 50, 64—66, 74, 129, 130. 160—162, 210, 218—220, 230

Кокрять, с. 97

Кокрятьское, гор. 97

Колобовка (Колобовщина), д. 15, 111, 114

Коломна, г. 41, 42, 181, 186, 212 Комания, государство 152, 163 Комания, пос. 135, 138 Конка, р. 86. 87 Конниликари, г. 134 Конское, гор. 86

Константинополь, г. 28, 33, 193, 194 200

Константинопольское море (Черное) 29

Копа, пос. 123, 135, 138

Копннахо, пос. (?) 138

Кормануко. г. 132

Костешты, гор. 80, 82

Кострома г. 53, 100, 132, 133, 136

137, 205, 213 Костычи, г. 107 Котаба, г. 133, 136, 137, 139 Котоба, г. см. Котаба Котовский р-н 80 Краков, г. 190—192 Краснохуторское, гор. 91 Красноярское, гор. 118 Красный хутор, пос. 91 Красный Яр, пос. 118 Кременец, г. 188, 189, 191 Кременчуг, г. 96 Кременчук, г. 87, 101, 132, 215 Кремис, пос. (?) 138 Крестово, гор. 107, 132 Крестово-Городище, с. 107 Крым, г. 88, 90, 92, 136, 139, 164, 17

201

Кпым, п-ов 8. 19. 28. 30, 46 50, 5 59,60,62,65.76, 79, 81,'83—8 87—90. 136. 138. 140, 164, 165, 16 200, 201. 211. 221

Крымское ханство 86, 181

Кубань, п. 10, 55, 123, 135, 222

Кубене, пос. (?) 137

Куйбышев, г. 107

Куйбышевская обл. 124

Куйбышевский р-н 95, 96

Куканлык, р. 201

Куликово поле 64, 68, 211, 232

Кулундинская степь 45

Кума, р. 122

Кумылга, р. 92

Кумылженская, ст. 92

Кумылженское, гор. 92

Кундурча, р. левый приток Волги 220

Куня-Уаз II, поселение 126

Куня-Ургенч, г. 45, 126, 127

Kvpa, р. 55. 195, 197. 198, 216, 217,

"219, 221 Курдаман, степь 197, 198 Курск, г. 39, 40, 184, 190 Курское княжество 39, 40 Куртлак, р. 93 Кучугурское, гор. 84, 85 Кырк-Ер (Чуфут-Кале), г. 46, 88, 201 Кюрдамир, г. 198 Кят, г. 149

Лаишевский р-н 96 Лайя (Ялта), пос. 138 Лайете, г. 134, 139 Лапас, гор. 117, 118 Лебяжье, с. 39 Легница, г. 26 Ленинский р-н 112 Лесной Воронеж, р. 181, 183 Липецкая обл. 94

Литва 46, 65, 67, 68, 178, 187—190,

202, 216 Лопасня, р. 42 Лопа'сня, с. 70

Лопасненские места 41, 42, 70 Лоцих, пос. (?) 138 Луссом, р. см. Днепр Луцк, г. 189 Лыгыт, гор. 122 Лысец, г. 189

Львов, г. 83, 84, 86. 90, 189, 191 192 Люблин, г. 189, 216

Мавлибердииское, гор. 127 Магемосси, пос. (?) 138 Маджар, г. 29, 92, 122, 125, 135, 139, 168

Майский, г. 121

Македония 193

Малые Маджары, гор. 122

Мамадышский р-н 96

Мамаев Сарай, г. 85

Мамаева Орда 153

Мангуп, гора 56, 90

Мангышлак, п-ов 45, 55, 134, 137, 138

Марапд. г. и терр. в Азербайджане

55, 219 Матрсга, г. 123, 135, 138 Маукасто, пос. (?) 138 Мауро Зехия (Черная Черкесия) 138 Мауролах, пос. (?) 138 Махачкала, г. 120 Маяки, гор. 82, 84

Медведица, р. 91, 93, 138. 181 Межпьянье, терр. в излучине р. Пьяны 54

Мельмеселак, г. 134, 137—139 Меотида 222 Мерага, г. 159, 219 Мёртвый Дон, р. 181 Меча, р. 211 Мечетка, р. 91

Мечетнос, гор. 111, 133, 139, 221 Мечетный Каир, р. 87 Меша, р. 103 Миздахкан, гор. 149 Михея, сел. 37, 39 Милков, г. 34 Могулистан 50. 55 Можайск, г. 186, 212 Мокша, р. 39, 43, 44, 52, 54, 106, 182, 215

Молдавская ССР 36, 51, 80, 85 Молдавское княжество 7, 20. 21, 35,

50. 51, 68, 80. 81, 216 Монголия 26 27. 61, 76, ПО. 126, 151,

159, 160, 172, 180 Мондассн (Мондаси), пос. (?) 133,

137, 139 Мордовия 43

Москва, г. 42, 52. 65, 80, 137, 186,

207, 212, 218, 232 Московия 86

Морош, терр. в Венгрии 216

Мохши. г. 18. 19, 44, 53, 61, 62, 106,

139, 208, 221 Мошаик, гор. 118 Муганская степь 198 Мунтянское княжество 48 Муратова Орда 153 Муром, г. 179, 182, 183, 185

Набисуна, пос. (?) 138 Наримановский р-н 118 Наровчат см. Мохши Наровчатское, гор, см. Мохши Наручадь, обл. 106, 208 Нахнчеван, г. н терр. в Азербайджане 219

Нельшанская земля, терр. в Литве 188

Неман, р. 188, 189 Немедж, страна 30 Непрядва, р. 211 Нигнавилла, залив 138 Нижегородское княжество 44, 49, 54, 209

Нижнедунайская низменность 32 34, 49

Нижнее Поволжье 12. 44, 61, 63, 101, 116

Нижний Джулат, гор. 121

Нижний Новгород 54, 99, 182, 209,

210. 213—215 Нил. р. 196

Новгород Великий 86, 137, 203

Новгородок, г. 190

Новиодунум, г. см. Исакчн

Новорычанское, гор. 118

Новосиль, г. 210

Новоторжская волость 206

Новый Рычан, пос. 118

Новый Сарай см. Сарай ал-Джедид

Нонх. г. 138

Нура, р. 128

Обь, р. 66 Одесса, г. 16

Ока, р. 42—44, 49, 52, 54. 68, 70, 99,

209, 212. 233 Олт, р. 34 Омь, р. 128 Оргеевскнй р-н 80 Орда, государство 152—155 Орда, ханская ставка 13 Орда ал-Джедид, ханская ставка 13 Орда-Базар, пункт чеканки монет 13,

139

Оренбург, г. 124 Оренбургская обл. 124 Оренбургское, гор. 124 Орначь, г. см. Ургенч Отрар. г. 45. 50, 130, 219, 220 Оугры см. Венгрия

Павловск, г. 91 Павловское, гор. 91 Папо, пос. (?) 138 Пасгио. пос. (?) 137 Паскерти, г. 131 Пексир, пос. 135 Пенза, г. 182

Пензенская обл. 12, 18, 44, 53, 106 Первомайск, г. 83 Переволок, д. 107

Переволока (Перевоз), наиболее узкое место между Волгой и Доном 53. 91. 181. 221

Переволокское. гор. 107

Перемиль, г. 191

Перемышль. г. 191

Переяславль (на Днепре), г. 38

Переяславль (Залесский), г. 182— 186, 212

Переяславль-Рязанский 62, 130 135. 207, 208, 211

Пермь, терр. 98

Персия 86

Песковатка, с. 109

Песковатское, гор. 109

Пессо, пос. (?) 138

Пирсагат. р. 198, 216

Поволжье, терр. 8. 9. 15, 17 79 80 94. 95. 106. 119. 120, 126, 136, 138, 139. 165, 178. 179, 211, 213

Погромновское, гор. 111

Подонье, 9

Полониза, пос. (?) 138 Полтава, г. 39

Польный Воронеж, р. 181, 183 Польша 22, 26, 46, 178, 187, 189—

192. 202, 216 Понизье галицкое. терр. 36 Портети. пос. (?) 138 Порто Низанти. пос. (?) 138 Порто Сузахо, пос. 138 Потьма, пос. 43 Предкамье 12, 92, 94, 100, 105 Предуралье 44, 49. 90, 96, 105, 131 Прикарпатье 34, 35, 50 Прикубанье 123 Прикумск, г. 122 Причерноморье 30, 79, 211 Пришиб, с. 111 Пролейское, гор. 108 Проня, р. 43. 182 Прут, р. 48, 51. 85. 136, 216 Пруто-Днестровское междуречье 12,

21. 32. 33. 36, 48-50, 79-82. 140,

192. 193. 216 Псёл, р. 39. 188 Псков, г. 86

Пьяна, р. 44, 54, 62. 209, 210, 212, 21,5

Пятигорье, р-н на северном Кавказе 15

Ранова, р. 43

Рать, р. 39

Реут, р. 36

Росса, остров 138

Россия (Роксия, Руссия) 131, 180

Россо, пос. (?) 138

Ростов, г. 130. 182, 183, 185, 205

Рось, р. 38

Румыния 48

Русские Кирмени. с. 96

Русь 5. 10, 13, 18, 21, 22, 26. 27, 31, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 76, 90, 92, 95. 98. 102. 103. ПО. 114, 152, 154, 155. 178. 180—187, 190. 201—208, 211—214, 218, 230—232 Рязанское княжество 43, 52, 53, 62, 181, 183. 208, 212

Рязань, г. 42, 52, 70, 137, 182

Сабраи, г. 219, 220

Сагиз, р. 125

Сайрам, г. 29, 45, 50

Сакстим. г. 131

Сал, р. 93

Самар. г. 132. 139

Самара (Куйбышев), г. 132

Самара, р. левый приток Волги 220

Самара, р. в басе. Днепра 87

Самарканд, г. 219

Самарская излучина 132, 136, 182, 212, 220, 221

Самарский перевоз (переправа) 181,

183, 185, 221 Самосдельное, гор. 118, 133 Самур, р. 199, 219 Сан, р. 191

Сандомир, г. 189—191

Санцонц, пос. (?) 138

Санцорцо, пос. (?) 138

Сарай, г. 10, 13—15, 18, 29. 57. 64— 66. 76, 78, 98, 101, 109, 112—114, 116. 117. 119, 125, 130. 133. 136, 137, 139, 151, 158, 167—169, 171, 205, 209. 211, 213, 214, 218, 219, 223

Сарай ал-Джедид г. И, 13—15, 18, 19, 59-64, 77, 92, 102, 103, 109, 111 — 114, 125. 133, 135, 136, 139, 212, 217, 222, 223

Сарай-Бату см. Сарай

Сарай-Бсрке см. Сарай ал-Джедид

Сарай Грандо, г. см. Сарай ал-Джедид

Сарайчик, г. 61, 64, 78, 124, 134, 139, 223

Саратов, г. 14, 107

Саратовская обл. 124

Сарукерман, г. 201

Сары-Су, р. в Казахстане 220

Сарыхозин улус 167

Сасах, пос. (?) 137

Саскин, г. 29

Сауран, г. 129

Себур, Сибирь, г. см. Искер

Северинский Банат. обл. 48

Северная Евоопа 90

Северное Причерноморье 89 93

Северный Кавказ 8—10. 15 30 47

оог 6о°оо76' 120-123. НО, 194, '198; 1, 222

Северо-Восточная Русь 31, 67 180

182, 184. 186. 201, 204. 215 Северо-Осетинская АССР 121 Северский Донец, р. 164, 200 Сеитовка, с. 119 Сейм. р. 39

Сейхун, р. см. Сырдарья

Селитренное, гор. 14, 15, 113, 114

Селитренное. с. 114

Сераб, г. 217

Сербия 34. 193

Сергач, г. 212

Сернач, урочище 212

Сероглазовка д. 117

Серпухов, г. 186. 212

Сескам. пос. (?) 138

Сибирское ханство 128

Сибирь, терр. 27, 29, 30, 45, 54, 66,

130, 131 Сингилей, пос. 107 Синие Воды. р. см. Синюха Синюха, р. 36, 51. 81, 83, 216

Синяя Орда см. Кок-Орда

Сирет, р. 34, 36, 48, 49, 51

Сирето-Днестровское междуречье 35

Сирия 86

Ситниково, гор. 92

Скифии 163

Склавония 28

Смоленск, г. 206, 207

Солдайя (Сурож, Судак), г. 29, 46,

88. 89, 136. 138 Солёная, р. 83 Солоное, гор. 83 Солхат, г. см. Крым Средиземноморье 89, 92, 93 Средний Восток 93, 95. 120. 164 Средняя Азия 30. 45. 50. 218 Ставропольский край 122 Стаира, караван-сарай 138 Старая Казань см. Иски-Казань Старомойнский р-н 97 Старый Крым см. Крым Старый Орхей. гор. 80, 81, 85 Старый Сарай си. Сарай Стожеск, г. 189 Сувар, г. 96 Судак, г. см. Солдайя Суздаль, г. 183. 185 Суммеркент, г. 118 Сундовить. о. 209 Сура, р. 44, 54, 99, 106. 181, 183 Сухореченское, гор. 124 Сыгнак, г. 29. 45. 50, 65, 66, 129, 219 Сызрань, г. 107 Сызрань, р. 108. 212 Сырдарья. п. 13. 30. 45. 50, 55, 65,

129, 130, 160, 219, 220, 230

Тавань, гор. 83, 85, 86 Таврический п-ов 86, 87 Тагатай, гор. 128 Талас, г. 29 Талас, р. 129

Таманский п-ов 46, 55, 123, 135

Тамань, ст. 123, 136

Тамбовская обл. 53

Тана, г. 92, 93, 135, 138

Танаис (Танаид), р. см. Дон

Танице, г. 133, 139

Тарага, г. 132, 133

Тараринх, пос. (?) 138

Тарки, гор, 120, 137

Тартария, г. 138

Тас-кичу, караван-сарай 125

Татария 10. 152

Татарская АССР 95—97, 104

Татарский городок, д. 96

Ташкент, г. 220

Тверь, г. 130. 183, 186, 187, 203, 205, 206

Тебриз, г. 55, 158, 195, 217, 219 Тендык, пос. 124

Тендыкское, гор. 124 Терек, р. Г21, 134, 137, 140. 197, 217, 221

Терекское, гор. 121 Терновское, гор. 108 Терский р-н 121 Тетюшский р-н 97 Тимур, станция 130 Тир, р. 131, 132, 136, 137 Тира, г. 79 Тирки, р. см. Терек Тисса. р. 216 Тифлис, г. 197 Тишанская, ст. 91 Тишанское, гор. 91 Тобол, р. 128. 131. 220 Тобольск, г. 128. 131 Тонтур, гор. 128 Торжок, г. 183, 205 Торлу, р. см. Днестр Тортанллы, г. 133 Требужены, с. 80, 82 Треста го, г. 134, 138, 139 Троки, г. 188 Туапсе, г. 46, 56

Туйнак. холм севернее г. Шаберана

(Азербайджан) 198 "Тула. г. 41, 42, 52 Тумак-Тюбе, гор. 118 Тура, р. 128, 131

Туратурская переправа через Волгу

у Волгограда 221 Туркестан, г. см. Яссы Туркменская ССР 126, 127 Турло р. см. Днестр Турну-Ссверин г. 34, 193 Тухчин, г. 97

Тырновское царство 34, 193 Тюмень, г. 128, 131, 139 Тясьмин, р. 87

Углич, г. 185 Уджап, г. 217 Уэморье, гор. 108, 133 Уил, р. 127

Укек (Увек). г. 13—15, 29, 107—109,

132. 139, 221 Улан-Батор, г. 112

Улус Джучи 7. 20, 30, 47. 65, 66, 129, 157, 160—162

Улу-тау (Оурукътан?), возвышенность в центральном Казахстане 220

Ульяновская обл. 97. 107, 132

Урал. р. 10, 28. 30. 33, 61, 65, 67, 78,

123, 124, 127. 134, 138, 161, 163,

164, 220, 223 Урал, терр. 10. ПО, 130. 131, 178, 179 Урванский р-н 121

Ургенч, г. 30, 45. 55, 125, 126, 130, 134. 138, 139, 158

Урматское селище см. Иски-Казань

Урух, с. 121

Урухское солище 121

Устюрт, плато 45, 55, 125

Утка, р. 97

Уфа, г. 106

Фабинаги, пос. (?) 137 Фарконапро, урочище (?) 138 Феодоро, г. 90

Феодоро, княжество 46, 56, 89, 90 Феодосия, г. см. Кафа Флорделис. урочище (?) 138 Фракия, 193

Хаджитархан, г. 19, 61, 64, 92, 119, 122, 125, 133, 136, 137, 139, 214, 222

Хазарский каганат 75, 121 Хамндие. пос. 121 Хамидиевское, гор. 121 Харабалинскнй р-н 114, 117 Харьков, г. 39 Херсон, г. 56 Хива, г. 45, 55 Хмельницкая обл. 36 Хожетаевка. с. 119 Холм, г. 189

Хопёр, р. 91. 92, 181. 183

Хорезм, улус 8, 29, 30, 45, 50, 55, 57, 60-62. 66. 67. 76, 92, ПО, 116. 125—127, 130, 133, 134, 136, 138, 140, 164. 166, 167, 171, 219

Хреновский р-н 91

Царёв, с. 112

Царёвское, гор. 11, 14, 15, 112, 113 Царица, р. 93

Царицынский перевоз (переправа) 181

Царьград ПО, 167, 234 Целиноградская обл. 128 Центральная Азия 90, 164 Центральная Европа 90 Цидея, урочище (?) 138 Цикопо (Кубань), р. 135 Цинестра, урочище (?) 138 Цицие. пос. (?) 137 Una. р. 43. 44. 52. 53 Цуцкан, р. 93

Чар (Шар), г. 131 Чебоксарское, гор. 105 Чебоксары, г. 105 Чембало, г. 56, 89, 90, 136, 138 Ченааро, г. см. Чембало Червленый Яр, урочище 53 Черкасская обл. 36 Черкесия, обл. 27

Черное море 10, 11, 16, 45, 46 56, 80,110.123,130.136,139

Чёртово, гор. 118, 133 Чехия 26

Чинги-Тура, г. см. Тюмень Чир, р. 93 Чистополь, г. 96 Чичаклей, р. 83 Чу. р. 129 Чувашия 44, 105 Чулым, р. 160. 164

Чулыман. обл. 29. 30, 45, 50, 55, 95 Чуфут-Кале, г. см. Кырк-Ер

Шаберан, г. 196, 198, 199 Шайо, р. 26

Шареньш бугор, гор. 119 Швеция 86 Шеки, г. 221

Шемаха, г. в Азербайджане 195—197 Шемаха-кала, гор. в Хорезме 149 Шеряй, р. 93

Шехр ал-Джедид. г. 13, 81, 85, 139

Шехрлнк, гор. 127, 149

Шираз, г. и терр. в Иране 116, 219

Ширван 195-197, 218,221

Шишевский лес 208

Шишкин бугор, гор. 108

Шумск, г. 189

Шунгат, г. 97

Шуран, с. 96

Эдиль, р. см. Волга Эльхотово, с. 121 Эмба, р. 125 Эрексе, урочише (?) 138 Эски-Тавань (Старая Тавань) см. Тавань

Юго-Западная Русь 31, 67, 178 187—

189. 192. 201 Южный Буг. р. 33, 36, 51, 82, 83, 216 Южный Казахстан 129 Южный Урал 45 Юрьев (Польской), г. 183, 185

Яик, р. см. Урал Ялаки. г. 132

Янги-Шехр, г. см. Шехр ал-Джедид

Янчокрак, р. 87

Яныкурган, г. 129

Яны-Шехр, г. 127

Ярбекир-кала, гор. 127

Яркенд, г. 29

Ярославль, г. 182, 185, 206 Яса (Яксай, Аксай), р. 200 Яссы, г. 129, 130, 220 Яучо, каранан-сарай 138

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ................... 3

Глава первая

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ........... 5

Глава вторая

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ...... 26

Территория и границы государства в XIII в........ 27

Территория и границы государства в XIV в........ 47

Глава третья

ГОРОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ГОСУДАРСТВА....... 75

Пруто-Днестровское междуречье........... 79

Днестровско-Днепровское междуречье......... 82

Левобережный бассейн Днепра............ 84

Крым...................... 87

Бассейн Дона................... 91

Бассейн Волги.................. 94

Северный Кавказ................. 120

Волго-Уральское междуречье............. 123

Хорезм..................... 125

Северный Казахстан................. 127

Западная Сибирь.................. 128

Южный Казахстан................. 129

Глава четвертая

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЗОЛОТОЙ ОРДЫ.................... 151

Глава пятая

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ . 177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................... 229

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ............... 235

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ...... 236

Представляем Вам наши лучшие книги:

Мировая история

Дьяконов И. М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. Преображенский П. Ф. В мире античных образов. URSS

Преображенский П. Ф. Тертуллиан и Рим. Преображенский П. Ф. Курс этнологии. Брошей Ю. В. Очерки теории этноса.

Репина Л. П. (ред.) Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 1-25. Бароха X. Каро. Баски. Пер. с исп. Красняк О. А. Всемирная история.

Красняк О. А. Становление иранской регулярной армии в 1879—1921 гг. Фрикке В. Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста. Пер. с англ. Пшат Б. В. Иисус, евреи и раннее христианство. Пилот Б. В. От Иисуса к Мессии.

Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794.

Чудинов А. В. (ред.) Французский ежегодник. 2000-2007. Вып. 1-8.

Тихонова Е. В. Этноконфессиональные общины Ирака в годы британского мандата.

Варьяш И. И. Правовое пространство Ислама в христианской Испании XIII—XV вв.

Журавлев И. В. Подготовка воинов Аллаха (VI—XIII вв.).

Фрумкин К. Г. Пассионарность: Приключения одной идеи.

Левашов Я. С. Путь лука: Традиционная стрельба из лука.

Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли.

Серия «Академия фундаментальных исследований»

Тураев Б. А. Древний Египет.

Делич Ф. Библия и Вавилон.

Хвостов М. М. История Греции. Курс лекций.

Аландский П. И. История Греции.

Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян.

Ле Шателье А. Ислам в XIX веке.

Остроумов Н. П. Ислачоведение: Аравия, колыбель ислама.

Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями.

Шрадер О. Индоевропейцы.

Кудрявцев А. Е. Испания в Средние века.

Афанасьев Г. Е. История Ирландии.

Митрофанов П. История Австрии.

Тарле Е. В. История Италии в средние века.

Латке Э. Очерки по истории Пруссии.

Петрушевский Д. АЛ Очерки из истории английского государства и общества в срелние века.

Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. Добита-Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов. Общий очерк. Серебреников В. Загадочный эпизод Французской революции. Юревич В. А. Астрономия доколумбовой Америки. Нейгебауер О. Точные науки в древности.

URSS

Представляем Вам наши лучшие книги:

Методология истории

Оруджев 3. М. Способ мышления эпохи. Философия прошлого. Хвостов В. М. Теория исторического процесса. Хвостов В. М. Очерк истории этических учений. Курс лекций. Гранин Л. Ј. Государство и исторический процесс. Кн. 1-3. Гринин Л. Е. Производительные силы и исторический процесс. Гранин Л. Е. Философия, социология и теория истории. Гринин Л. Е. и др. Философия истории: проблемы и перспективы. Каратаев А. В.. Малкой А. С. Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование ра пития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. Коротаев А. В.. Комарова И. Л.. Халтурина Д. А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренлы. Демография, экономика, войны. Завалько Г. А. Проблема соотношения морали и религии в истории философии. Турции П. В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории. История письмп Фридрих II. История письма.

Фридрих II. Дешифровка забытых письменностей и языков.

Дирингер Л. Алфавит.

Струве В. В. Происхождение алфавита.

Гельб И. К. Опыт изучения письма. Основы грамматологии.

Чегодаев М. А. Папирусная графика Древнею Египта.

Папина А. Ф. Происхождение славянской письменности.

Ьодяиский О. М. О времени происхождения славянских письмен.

Соболевский А. И. Славяно-русская палеография.

Щепкин В. II. Болонская псалтырь.

Щепкин В. Н. Рассуждение о языке Саввиной книги.

Серии «Синергетика в i уманитарных науках»

Коротаев А. В.. Маяков С. Ю. (рел.) История и синергетика. Кн. I. 2. Митюков Н. В. Имитационное моделирование в военной истории. Нашретян А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации. Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества.

Старостенков Н. В., Шилова Г. Ф. Российская цивилизация в социальном измерении. Ельчаштов М. С. Социальная синергетика и катастрофы России в эпоху модерна.

Тел./факс:

(499) 135-42-46, (499) 135-42-16,

E-mail: URSS@URSS.ru

http://URSS.ru

Наши книги можно приобрести в магазинах:

«Библио-ГлобУС» (н.Лубянка, ул. Мясницкая. 6. Тел. (495) 625-2457) «Московский дон книги» (и. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242) «Молодая гвардия» (н. Полянка, ул. Б. Полянка. 28. Тел. (495) 238-5001, 780-3370) «Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019) «Дои книги на Ладожской» (н. Бауманская, ул. Ладожская. 8. ар. 1. Тел. 267-0302) «Гнозис» (н. Университет, 1 гум. корпус МГУ. комн. 141. Тел. (495) 939-4713) «У Нентавра» (РГТУ) (м. Новослободская, ул. Чаянова, 15. Тел. (499) 973-4301) «СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 448-2355)

Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем па себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

URSS

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

Культт Э. С. Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства. Кульпин Э. С. Путь России: Генезис кризисов природы и общества в России. Ильичев А. Т. Справочник по русской истории. Киевская Русь.

Ильичев А. Т., Ляшенко А. Г. Справочник по русской истории: Южнорусские княжества; Владимирская Русь.

Степинищев А. Т. История России IX-XVII веков: От Российской

государственности до Российской империи.

Ельянов Е. М. Иван Грозный — созидатель или разрушитель?

Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию.

Кистерев СИ. (ред.) Очерки феодальной России. Вып. 1-8.

Тимошина Л. А. (ред.) Архив гостей Панкратьевых XVII — начала XVIII в.

Пономарев А. Л. Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи.

Гришин И. В., Клеицтов В. Н. Каталоги русских средневековых монет.

Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана {розного.

Плотников А. Ю. Русская дальневосточная граница в XVIII — первой половине XX в. Плотников А. К). Прибалтийский рубеж: К десятилетию заключения российско-литовского договора о границе.

Никаноров Г. Л. Надрыв: Правда и ложь отечественной истории XX века. Роберте Лж. Победа пол Сталинградом. Битва, которая изменила историю. Барский Л. А. Сталин. Портрет без ретуши. Бузгалин А. В.. Колганов А. II. Сталин и распад СССР. Сенин А.С. Московский железнодорожный узел. 1917-1922 гг. Михалева В. М. и др. (ред.) Реввоенсовет Республики. 1920—1923. Ященко В. Г. Антибольшевистское повстанчество в Нижнем Поволжье и на Среднем Дону: 1918-1923.

Ахметьева Н. П. Род Гаттенбергеров на службе России.

Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Идея всеевропейского единства в России XIX в. Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. Жизнь в свете, дома и при дворе. Правила этикета для России конца XIX века. Мазаев А. И. Искусство и большевизм (1920-1930-е гг.).

Манин В. С. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917—1941 гг. Стигнеев В. Т. Век фотографии. Очерки истории отечественной фотографии. Хан-Магомедов СО. 100 шедевров советского архитектурного авангарда.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: тел./факс (499) 135-42-16, 135-42-46 или электронной почтой URSS@URSS.ru Полный каталог изданий представлен в интернет-магазине: http://URSS.ru

Научная и учебная литература

Об авторе

Вадим Леонидович ЕГОРОВ

Доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея. В течение 25 лет занимался раскопками остатков городов Золотой Орды в Поволжье. На основании письменных и археологических источников выявил 110 городов, существовавших в Золотой Орде в XIII-XIV вв. Автор более 100 работ по истории и археологии Золотой Орды и русско-ордынских отношений.

Наше издательство предлагает следующие книги:

ИСЛАМ

.■l:Pf:.,14 .OK:-/ fiOT'04

6625 ID 84862 НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Тел./факс: 7 (499) 135-42-16 Тел./факс: 7 (499) 135-42-46

9"7 8 5 3 9 7 "О 0 3 3 1 5 I

E-mail:

URSS@URSS.ru

Каталог изданий в Интернете:

urss http://URSS.ru

Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте

по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине http://URSS.ru

9785397003315