Повышенное артериальное давление и гемодинамическое напряжение сдвига

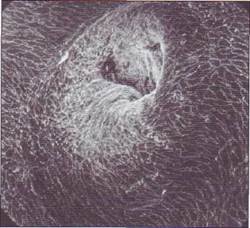

Повышенное артериальное давление и напряжение сдвига могут быть причиной повреждения сосудистой стенки и активного пристеночного тромбообразования. Турбулентные потоки крови в местах бифуркации, участках отхождения боковых артерий от аорты (рис. 150), выступающих в просвет атероматозных бляшек, наиболее уязвимы для развития атеротромбоза. При хроническом повышении системного давления риск патологического тромбообразования существенно возрастает.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико- уремический синдром

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром -два близких заболевания, характеризующихся диффузной окклюзией артериол и капилляров, вызывающей ишемическую дисфункцию многих органов.

Этиология:

• Шигатоксин-продуцирующие Е. coli - наиболее распространенная причина развития ге-

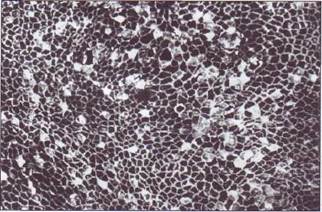

Рис . 149. Эндотелиальный покров пупочной вены боль ной некомпенсированным сахарным диабетом . Многочисленные аргирофильные клетки свидетельствуют о нарушении целостности и проницаемости эндотелиального покрова. На эндотелии часто обнаруживаются адгезирован-ные тромбоциты и лейкоциты

молитико-уремического синдрома у маленьких детей, однако может служить причиной тромботической тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического синдрома в любом возрасте.

• Другие инфекции, в частности S . dysenterie

(тип I), Shigella .

• Лекарства, чаще всего хинин, митомицин С

и циклоспорины.

• Трансплантация костного мозга.

• Онкологические заболевания.

• Осложнения беременности и родов, особен

но преэклампсия.

• Аутоиммунные заболевания.

| Рис . 150. Повреждение эндотелиального покрова в об ласти гемодинамического напряжения у места отхождения межреберных артерий от аорты |

Патогенез обоих заболеваний. В основе обоих заболеваний лежит, по-видимому, высвобождение сверхвысокомолекулярного фактора Вил-лебранда из депо вследствие поражения эндотелия и тромбоцитов. Фактор Виллебранда со сверхвысокой молекулярной массой связывается с тромбоцитами, активирует их, вызывает образование тромбоцитарных микросгустков и их отложение в микроциркуляторном русле с развитием ишемии и органной симптоматики. Различие в патогенезе этих двух заболеваний заключается в том, что у пациентов с тромботической тромбоцитопенической пурпурой снижена активность плазменных металлопротеаз, редуцирующих фактор Виллебранда, а у пациентов с гемо-литико-уремическим синдромом их активность нормальная. Разрушение эритроцитов при этих

Патология гемостаза

состояниях является следствием повреждающего воздействия на них сил тока крови. На участках микроциркуляторного русла, частично обтуриро-ванных микротромбами, повышается интенсивность механического воздействия на клетки крови, что приводит к внутрисосудистому гемолизу. В табл. 67 даны сравнительные характеристики тромботической тромбоцитопенической пурпуры и гемолитико-уремического синдрома.

Помимо поражения почек и ЦНС, для пациентов с тромботической тромбоцитопенической пурпурой и гемолитико-уремическим синдромом характерны микроангиопатическая гемолитическая анемия, тромбоцитопения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (боль, диарея, тошнота, рвота).

Лабораторная картина. Исследование мазков крови выявляет нарастающую фрагментацию эритроцитов (в первые часы признаков фрагментации может не быть или она минимальна) и тромбоцитопению. При исследовании на гематологическом анализаторе характерно увеличение показателя RDW, уменьшение MCV и PLT. В биохимическом анализе крови - изменение непрямо-

го билирубина, повышение активности лактатде-гидрогеназы пропорционально интенсивности гемолиза.