Диагностика хронического ДВС-синдрома требует тщательной оценки клинических и лабораторных данных. Для хронического ДВС-синдрома характерно повышение маркеров тромби-немии, в том числе D-димеров.

Основные тесты, указывающие на активацию свертывающей системы, - это тесты, выявляемые иммунохимическими методами. Моноклональ-ные антитела, используемые в этих тестах, позволяют идентифицировать состояние факторов как «активное» или «неактивное» или как «заблокированное ингибиторами», что бывает очень важным с точки зрения диагностики. Методы ELISA, иммунофлуоресценции или турбидиметрии и нефелометрии существенно расширяют возможности клинико-диагностической лаборатории в комплексной оценке и выявлении механизмов активации системы гемостаза. Ручные методы латекс-агглютинации также достаточно широко используются в диагностике механизмов нарушения гемостаза, но они постепенно заменяются автоматизированными методами иммунохимии. Все более активно в клинику внедряются экспресс-тесты прикроватной диагностики (D-диме-

Патология гемостаза

ры, фибринопептиды, ТАТ), основанные на принципе иммуно диффузии.

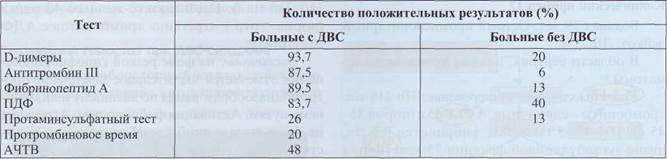

Определение D-димеров имеет высокую диагностическую чувствительность, но относительно низкую специфичность для ДВС-синдрома (табл. 66). Высокая чувствительность - показатель наибольшей надежности; использование этого теста гарантирует выявление ДВС. Низкая специ-

фичность обусловлена ложноположительными результатами, объясняется это тем, что данный тест фактически выявляет продукты деградации поперечно-сшитого фибрина, который составляет основу любых тромбов и не зависит от причины их образования. Поэтому этот тест выявляет лизис нерастворимого фибрина, а реактивный фибри-нолиз - практически обязательный элемент ДВС.

Таблица 66

Сравнительная характеристика специфичности и чувствительности диагностики ДВС-синдрома

|

|

Локализованное внутрисосулистое свертывание крови ( ЛВС )

ЛВС - патологическое состояние, связанное с потреблением факторов свертывания крови, происходящим в строго анатомически ограниченном участке, как правило, в области сосудистых аномалий.

Лабораторные изменения при ЛВС характеризуются тромбоцитопенией, гипофибриногене-мией, повышением количества продуктов деградации фибриногена/фибрина или D-димеров. Состояние почти никогда не связано с окклюзией микроциркуляторного русла и ишемией органов.

Основные патологические состояния, которые приводят к ЛВС:

1. Аневризма аорты. Синдром потребления при

аневризме аорты может быть значительно

выражен и приводить к развитию геморраги

ческих проявлений.

2. Гемангиомы. Выраженность синдрома по

требления часто зависит от размеров опухо

ли. Геморрагический синдром в этих случаях

связан не только с коагулопатией и тромбо

цитопенией, но и с повышенной кровоточи

востью из измененных сосудов.

3. При некоторых заболеваниях почек, особен

но при возникновении реакции отторжения

аллогенного почечного трансплантата, возникает процесс потребления фибриногена, при котором лабораторно находят повышение продуктов деградации фибриногена/фибрина в моче, тогда как в крови эти показатели повышены незначительно или нормальные.

Сахарный диабет

Микро- и макроангиопатии при сахарном диа бете сопровождаются существенными повреждениями сосудистого эндотелия (рис. 149). При хронической гипергликемии гликопротеины сосудистого гликокаликса, тромбоцитов и других клеток крови подвергаются неферментативному гли-кированию, что сопровождается нарушением их функциональных свойств. Очевидно, с этим связано нарушение системной сосудистой проницаемости, потеря антиадгезивных свойств сосудистого эндотелия, усиление тромбообразования и, в результате, формирование микро- и макроангиопатии, сопровождающееся лабильностью всей системы гемостаза. У больных сахарным диабетом, особенно страдающих ретино- и нефропати-

Патология гемостаза

ями, должен проводиться контроль состояния со-судисто-тромбоцитарного гемостаза.