Влияние тромболитической терапии на показатели коагулограммы

Патология гемостаза

нию адгезии и агрегации тромбоцитов. Кроме того, ПДФ оказывают потенциально антикоагу-лянтное действие, так как, вступая во взаимодействие с фибрин-мономерами, вызывают образование растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ) и нарушение полимеризации фибрина (рис. 143).

Побочным эффектом тромболитической терапии могут быть кровотечения. Однако современные схемы применения тромболитических препаратов и модернизация самих препаратов значительно снизили частоту таких осложнений. Влияние тромболитической терапии на некоторые лабораторные показатели представлены в табл. 64.

Вторичные комплексные нарушения гемостаза

ДВС- синдром

Крайним проявлением активации системы гемостаза с включением всех его звеньев является развитие диссеминированного внутрисосудисто-го свертывания (ДВС). Комплекс в первую очередь клинических, а затем функциональных и лабораторных показателей, возникающих при ДВС, обозначают как ДВС-синдром. Диагноз ДВС-син-дром ставится клиницистами. Лабораторные исследования предоставляют клиницисту объективные данные о состоянии системы гемостаза. В первом приближении можно сказать следующее: если система гемостаза и организм в целом способны скомпенсировать действие инициаторов свертывания, то имеет место гиперкоагуляция и ограниченное тромбообразование (рис. 1). Если развивается декомпенсация, то это состояние можно трактовать как ДВС-синдром (рис. 144).

Под ДВС понимают процесс усиленной внут-рисосудистой коагуляции, при которой:

• в крови присутствует значительное количе

ство тромбина, вызывающего системную ак

тивацию и последующее потребление «фак

торов-субстратов» (фибриногена, протром

бина, факторов V и VIII и др.), антикоагулян

тов и тромбоцитов;

• имеется частичная обструкция наиболее мел

ких сосудов с ишемическими нарушениями в

органах;

• обнаруживается реактивный фибринолиз.

Этиология и патогенез ДВС

ДВС-синдром возникает обычно в результате поступления в кровь или образования в ней веществ, инициирующих свертывание крови. Основополагающее событие в генезе острого ДВС-синдрома -

чрезмерная активация свертывающей системы крови с образованием избытка тромбина, сопровождающаяся падением уровня тромбоцитов и факторов свертывания крови. К этому синдрому чаще всего могут приводить следующие состояния:

1.

Повреждение тканей (массивный контакт крови с тканевым фактором):

• Механическая травма (краш-синдром,

проникающие повреждения, например

повреждения мозга).

• Термальные повреждения (ожоги, обмо

рожения).

• Асфиксия и гипоксия.

• Оперативные вмешательства.

• Ишемия органов, инфаркты.

Рис. 144. ДВС-синдром - состояние, при котором развивается декомпенсация, динамическое равновесие не достигается из-за чрезмерной активации факторов, вызывающих гиперкоагуляцию

Патология гемостаза

• Жировая эмболия.

• Гиповолемический/геморрагический/

анафилактический шок.

• Гипертермия.

2. Онкология (контакт с онкологическими про-

коагулянтами, тканевым фактором, фактором

некроза опухоли, клеточными протеазами):

• Солидные опухоли.

• Лейкозы.

3. Инфекция (воздействие эндотоксинов, по

вреждение эндотелиальных клеток, актива

ция тромбоцитов):

• Бактериальные инфекции, вызванные ме

нингококками, Е. coli , Salmonella , Pseudo -

monas , Haemophilus , Pneumococcus ,

Hemolytic streptococci , Staphylococcus .

• Вирусные инфекции, вызванные Dengue ,

Lassa , Ebola , Marburg , Hantaan , Rubella ,

Herpes и др.

• Протозойные - малярия.

• Другие - кандидозы, аспаргиллезы, кло-

стридиозы, туберкулез.

• Токсический шок.

• Грамотрицательный сепсис.

4. Патология сосудов и циркуляторные нарушения

(поражение эндотелия, активация тромбоцитов):

• Гигантская гемангиома, сосудистые опу

холи.

• Аневризма аорты.

• Хирургические вмешательства на сосу

дах, внутрисосудистые манипуляции.

• Опухоли сердца.

• Операции шунтирования сосудов сердца.

• Острый инфаркт миокарда.

• Васкулиты.

• Эмболия легочной артерии.

5. Иммунологические нарушения (активация

комплемента, экспозиция тканевого фактора):

• Анафилактические реакции.

• Аллергические реакции.

• Острые гемолитические посттрансфузи-

онные реакции.

• Гепарин-индуцированная тромбоцито-

пения.

• Реакция отторжения трансплантата.

• Болезнь Кавасаки.

6. Прямая активация ферментов:

• Панкреатит.

• Укусы ядовитых змей.

7. Другие расстройства:

• Фульминантный некроз печени.

• Синдром Рейе.

• Цирроз печени.

• Респираторный дистресс-синдром у

взрослых.

• Инфузия концентратов протромбиново-

го комплекса.

• Гемолитико-уремический синдром.

• Воспалительные заболевания кишечника,

перитонит.

• Саркоидоз, амилоидоз.

• Геморрагический шок.

• Гомозиготный дефицит протеинов С и S.

8. Осложнения беременности:

• Преждевременная отслойка плаценты.

• Эмболия амниотическими водами.

• Эклампсия и преэклампсия.

• Индуцированные аборты.

• Внутриутробная гибель плода или неза

конченный аборт.

• Сросшаяся плацента.

• Разрыв матки.

• Хроническая трубная беременность.

• Дегенеративная фибромиома.

• Внутриутробная гибель одного из одно

яйцевых близнецов.

9. ДВС у новорожденных:

• Инфекции.

• Асфиксия в родах.

• Болезнь гиалиновых мембран.

• Аспирационный синдром, апноэ, ателек

таз, пневмония.

• Легочное кровотечение.

• Переохлаждение.

• Глубокая недоношенность.

• Тромбозы крупных сосудов.

• Фульминантная пурпура.

• Некротизирующий энтероколит.

• Новообразования у плода и лейкозы.

• Повреждение головного мозга (некрозы

и кровоизлияния).

• Фетальный эритробластоз.

• Поражение печени.

• Врожденное нарушение толерантности к

фруктозе.

Основные патогенетические механизмы запуска ДВС:

• Нарушение или повреждение эндотелия, сопровождающееся высвобождением прокоагу-

Патология гемостаза

лянтов и контактом крови с тканевым фактором.

• Активация моноцитов с экспрессией тканево

го фактора и прокоагулянтов моноцитов.

Именно чрезмерная активация и дегрануля-

ция моноцитов-макрофагов, обладающих

полноценным кровяным тромбопластином,

часто рассматривается как центральное зве

но ДВС-синдрома при сепсисе.

• Контакт с тканевым фактором клеток зло

качественных опухолей. ДВС особенно ча

сто возникает при аденокарциноме подже

лудочной и предстательной желез, продуци

рующей муцин, при остром промиелоцитар-

ном лейкозе, при котором гипергрануляр

ные лейкозные клетки высвобождают из

гранул материал, подобный тканевому фак

тору.

• Массивное поступление в кровь физиологи

ческих прокоагулянтов при различных по

вреждениях, массивных травмах, эмболии и

др. Травмы головы с нарушением гематоэн-

цефалического барьера и контактом крови с

тканью мозга - мощный источник тканевого

тромбопластина. Осложнения беременности,

при которых материал, обладающий актив

ностью тканевого фактора, попадает из по

лости матки в кровь матери (преждевремен

ная отслойка плаценты, аборт, задержка мер

творожденного плода или эмболия около

плодной жидкостью).

• Шок с выпадением функции органов и раз

витием полиорганной недостаточности.

• Введение факторов протромбинового комп

лекса, особенно активированных (перелива

ние несовместимой крови).

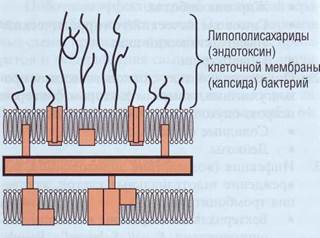

• Массивное поступление в кровь бактериаль

ных прокоагулянтов. В капсиде бактерий

присутствует большое количество липополи-

сахаридов (эндотоксин, рис. 145), способных

резко активировать моноциты-макрофаги

системы циркуляции.

• Прямая активация ферментами змеиных

ядов.

Ведущую роль в запуске патологических процессов при ДВС, как правило, играет внешний путь активации протромбина. Активизация контактных факторов при ДВС-синдроме в первую очередь приводит к гипотонии и вазодилатации.

Рис . 145. Эндотоксин капсида бактерий. Особенно его много у грамотрицательных бактерий. Эндотоксин вызывает массивную активацию с дегрануляцией моноцитов-макрофагов и освобождение в кровь большого количества кровяного тромбопластина, который индуцирует гиперкоагуляцию и развитие ДВС-синдрома

Еще одним звеном развития патологического свертывания крови и особенно синдрома потребления является повреждение тромбоцитов и эритроцитов. Кислые фосфолипиды, в норме находящиеся на внутренней поверхности клеточной мембраны, являются важным фактором активации процессов свертывания крови. Их появление в циркулирующей крови в большом количестве приводит к значительному усилению процесса свертывания крови и потреблению прокоагулянтов. Возможно, что активация системы комплемента также усиливает процесс потребления, но более вероятно, что это лишь два параллельных процесса.

Имеются данные, что у пациентов с коагуло-патией потребления снижена функция тканевых макрофагов и содержание фибронектина. Это приводит к снижению активности удаления макрофагами ретикулоэндотелиальной системы микроагрегатов фибрина, обломков коллагена и, возможно, бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

Виды ДВС- синдрома

Лабораторные показатели, характеризующие состояние гиперкоагуляции и внутрисосудисто-го свертывания, меняются в зависимости от тече-

Патология гемостаза

ния и стадии процесса. По течению ДВС-синдром подразделяют на:

• Острый, включая молниеносную (катастро

фическую) форму. Острый ДВС-синдром про

является комплексом аномалий, включаю

щим нарушение микроциркуляции, повреж

дение сосудистой стенки, тромбоцитопению

и тромбоцитопатию, анизоцитоз и гемолиз

эритроцитов, нейтрофильную реакцию, ги

перкоагуляцию и геморрагический синдром

на фоне коагулопатии и тромбоцитопатии

потребления, нарушения в системах фибри-

нолиза, антикоагулянтов, калликреин-кини-

новой и других протеолитических систем.

Фазы острого ДВС-синдрома:

1) гиперкоагуляция и гиперагрегация;

2) коагулопатия и тромбоцитопатия по

требления с активацией фибринолитичес-

кой системы;

3) генерализация фибринолиза;

4) восстановление.

• Подострый с длительным периодом гиперко

агуляции и/или гиперагрегации тромбоцитов.

Подострый ДВС-синдром, характеризую

щийся вялотекущим, скорее хроническим те

чением, лабораторно проявляется тромбоци-

топенией, нормальным или несколько удли

ненным ПВ, укорочением АЧТВ, нормаль

ным или несколько сниженным фибриноге

ном и повышением уровня в плазме продук

тов деградации фибрина (ПДФ). Следует от

метить, что фибриноген, как острофазный

белок, при инфекционных и травматических

формах ДВС может быть повышенным. Это

состояние может приводить к тромбоэмболи-

ческим осложнениям, в том числе к тромбо

зам вен, артериальной тромбоэмболии. Кро

воточивость встречается нечасто.

• Хронический. Для хронической формы ДВС-

синдрома характерно постоянное, но менее

сильное активирующее воздействие на систе

му гемостаза. Это обуславливает малую ско

рость генерации тромбина, однако достаточ

ную для развития микроциркуляторных на

рушений. Хроническая форма ДВС-синдро

ма наблюдается при хронических заболева

ниях легких, почек, атеросклерозе, сахарном

диабете, артериальной гипертензии и других

заболеваниях.