Прямые антикоагулянты. Гепарин

Как правило, антикоагулянтную терапию начинают с применения гепарина. Это позволяет быстро создать необходимый антикоагуляцион-ный потенциал и блокировать патологическое тромбообразование. При наличии данных за дефицит AT совместно с гепаринотерапией рационально использовать свежезамороженную плазму (СЗП) или концентраты АТIII. В настоящее

время препаратами выбора являются нефракци-онированные и низкомолекулярные гепарины (табл. 19 ирис. 50).

Лабораторный контроль терапии нефракцио- нированными гепаринами проводится на основании оценки изменения АЧТВ. Хотя различные реактивы неодинаково чувствительны к гепарину, а изменения АЧТВ неоднозначно коррелируют с его клинической эффективностью, этот тест на практике применяется наиболее часто. При подкожном введении через сутки от начала лечения терапевтические дозы гепарина в крови достигаются примерно у 40% пациентов, а у получающих непрерывную инфузию - у 70%. При лечении тромбозов считается, что терапевтическая концентрация гепарина достигнута, если АЧТВ удлинилось в 1,5-2,3 раза.

Терапия низкомолекулярными гепаринами. Особенностью низкомолекулярных гепаринов является низкая активность в отношении тромбина и высокая активность в отношении ф.Ха. Несмотря на высокую стоимость препаратов, они находят все большее применение для лечения тромбозов. Их несомненные плюсы заключаются в меньшем риске развития осложнений, более длительном периоде выведения, что позволяет вводить их 1 раз в сутки.

Лабораторный контроль терапии низкомолекулярными гепаринами основан на определении анти-Ха-активности плазмы (табл. 20).

Осложнения терапии гепаринами - кровотечения и гепарин-индуцированная тромбоцитопения.

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения наблюдается примерно у 2% больных, получающих свиной гепарин, а при использовании гепарина из других источников частота ее значительно ниже. Механизм развития гепарин-индуциро-ванной тромбоцитопении связан с появлением антител к комплексу гепарин - тромбоцитарный фактор 4. Помимо тромбоцитопении, стимуляция антителами тромбоцитарных гликопротеинов приводит к активации тромбоцитов, и может возникнуть тромбоз (рис. 132).

Терапия оральными ( непрямыми) антикоагулянтами

Антикоагулянты непрямого действия широко используются в медицинской практике для

Патология гемостаза

длительной профилактики тромбозов у пациентов с протромботическими состояниями.

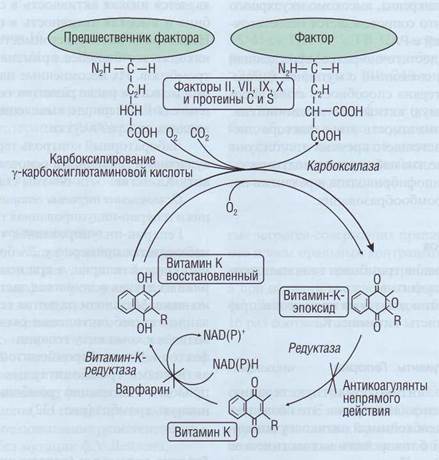

Механизм действия. Антикоагулянты непрямого действия блокируют в клетках печени конечный этап синтеза (γ-карбоксилирование) ви-тамин-К-зависимых факторов VII, X, IX, протромбина, а также двух антикоагулянтов - протеинов С и S. Эти препараты действуют как конкурентные ингибиторы витамин-К-редуктазы и витамин-К-эпоксидредуктазы (рис. 142). Под влиянием антикоагулянтов непрямого действия образуются неактивные белковые молекулы факторов VII, X, IX и II PIVKA (PIVKA Proteins Induced by Vitamin K Absence or Antagonists) -протеины, индуцированные отсутствием витамина К или наличием его антагонистов. PIVKA обладают теми же иммунологическими свойствами и аминокислотным составом, что и активные

факторы, но не способны участвовать в процессе свертывания крови. Наиболее корректное название для PIVKA-белков - акарбоксибелки. В результате формирования акарбоксибелков снижается интенсивность активации протромбина и соответственно риск развития патологического тромбоза. Гипокоагуляция при использовании антагонистов витамина К развивается медленно, эти препараты отличаются продолжительным действием и обладают кумулятивным эффектом.

Скорость снижения концентрации витамин-К-зависимых факторов зависит от периода их циркуляции в организме: сначала уменьшается содержание фактора VII (время полувыведения -t1/2 = 4-6 ч), затем IX (t1/2 = 15-30 ч), X (t1/2 = 24-40 ч) и протромбина (t1/2 = 48-96 ч). Через 4-7 дней концентрация витамин-К-зависимых факторов

|

|

Рис . 142. Механизм действия антикоагулянтов непрямого действия , которые ингибируют витамин-К-редуктазу и вита-мин-К-эпоксидредуктазу в цикле восстановления витамина К. Витамин К, в свою очередь, необходим для карбоксилиро-вания глютаминовой кислоты при синтезе факторов II, VII, IX и X и протеинов С и S

Патология гемостаза

устанавливается на низком, примерно одинаковом уровне, обеспечивающем необходимый ан-тикоагулянтный эффект.

Антагонисты витамина К имеют целый ряд преимуществ по сравнению с антикоагулянтами прямого действия (препаратами гепарина и гирудина), в том числе:

• Препараты применяются внутрь, не требуют

инъекционного введения, поэтому могут при

меняться самим пациентом.

• Препараты малотоксичны и могут приме

няться для длительной (годы) профилактики

тромбозов.

• Разработана эффективная технология монито

ринга дозировок антикоагулянтов непрямого

действия на основе использования стандарти

зированных тромбопластинов. Использование

международного стандартизованного индек

са и расчета международного нормализован

ного отношения (MHO) позволяет однознач

но интерпретировать результаты, независимо

от места их проведения и используемых реак

тивов. Это значительно снизило риск разви

тия у больных геморрагических осложнений

и частоту случаев недостаточной эффективно

сти препаратов.

• Создана методика контроля эффективности

терапии непрямыми антикоагулянтами по

анализу цельной капиллярной крови, которая

позволяет проводить мониторинг в амбула

торных условиях, в том числе на дому самим

пациентом.

• При вторичной профилактике тромбозов в

условиях правильного мониторирования ан

тикоагулянтов непрямого действия эффектив

ность этих препаратов не уступает эффектив

ности терапии прямыми антикоагулянтами.

• Стоимость непрямых антикоагулянтов ниже

стоимости аналогичного по эффективности

курса гепаринотерапии.

• Имеется прямая зависимость гипокоагуляци-

онного эффекта от дозы препарата. Большая

широта терапевтического эффекта позволя

ет подбирать и поддерживать необходимую

степень гипокоагуляции.

После многих операций на коронарных сосудах и клапанах сердца, после хирургических вмешательств у ортопедических, онкологических больных необходима длительная, часто пожиз-

ненная профилактика, и антикоагулянты непрямого действия для этого наиболее удобны.

Применяемые в настоящее время в медицинской практике антикоагулянты непрямого действия подразделяют на две основные группы: 1) кумарины, к которым относятся дикумарол, пелентан, синкумар, варфарин (кумадин, маре-ван) и 2) индандионы, представителями которых являются фенилин и омефин. Препараты второй группы во всем мире вышли из употребления в связи с нестабильностью их действия, токсичностью, рядом серьезных побочных эффектов. Однако в России и странах СНГ они все еще применяются, так как до недавнего времени в арсенале отечественной фармации не было современных стандартизированных кумаринов.

Препараты применяются per os , поэтому часто обозначаются как пероральные или оральные антикоагулянты. Поскольку препараты конкурируют с витамином К за включение в ферменты, степень их действия и соотношение активных и неактивных ферментов гемостаза зависят от дозы принимаемого антикоагулянта.