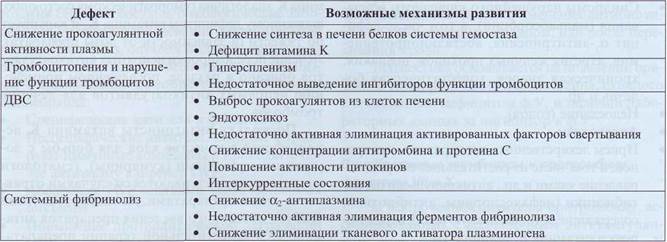

Дефекты системы гемостаза при поражениях печени

Таблица 60

|

|

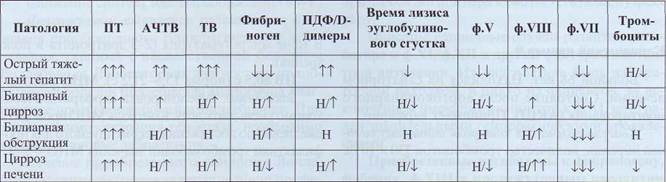

Возможные изменения показателей гемостаза при заболеваниях печени

Таблица 61

|

|

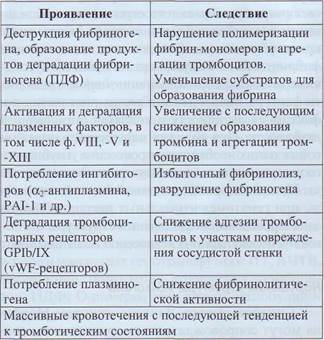

Патология гемостаза

опасные геморрагические проявления, а при истощении плазминогена - тромбозы (табл. 62). Системный фибринолиз может быть причиной массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта у пациентов с печеночной недостаточностью.

Таблица 62

Гиперфибринолиз и его осложнения

Большинство скрининговых тестов не выявляет состояние гиперфибринолиза. Относительно специфичными являются тесты определения времени лизиса сгустка. Тромбоэластограмма способна наглядно продемонстрировать развитие гиперфибринолиза.

Из-за относительно невысокой специфичности плазмин может деградировать многие белки крови. Кроме того, плазмин может активировать металлопротеазы, которые, в свою очередь, способны индуцировать деструкцию тканей и апоп-тоз. Высока вероятность развития гиперфибринолиза при множественных травмах, сепсисе, ДВС-синдроме, выпадении функции органов, обширном метастазировании с деструкцией тканей. Врожденный или приобретенный недостаток одного или нескольких ингибиторов фибринолиза (особенно α2-антиплазмина или PAI-1) сопровождается проявлениями гиперфибринолиза.

Гиперфибринолиз клинически проявляется склонностью к кровотечениям, а при истощении факторов - тромбозами. Состояние гиперфибринолиза необходимо диагностировать и лечить. Для коррекции гиперфибринолиза используются апротинин, ингибиторы фибринолиза и ингибиторы протеолитических ферментов.

Геморрагические мезенхимальные лисплазии

Мезенхимальные дисплазии (МД) - группа врожденных заболеваний соединительной ткани, в основе которых лежит недостаточное или аномальное развитие коллагеновых структур, приводящее к неполноценности сосудистой стенки, связочного аппарата, клапанов сердца, кожи, скелета и других стромальных образований, часто сочетающихся с неполноценностью иммунитета и гемостаза.

Мезенхимальные дисплазии, сочетающиеся с нарушениями в системе гемостаза и геморрагическим синдромом, в современной литературе обозначают как геморрагические мезенхимальные дисплазии (ГМД). Геморрагические проявления описаны при многих мезенхималь-ных дисплазиях: генерализованной фибродисп-лазии (синдром Черногубова-Элерса-Данлоса), мезодермальной аномалии Марфана, несовершенном остеогенезе, синдроме отсутствия лучевой кости (ТАР-синдроме), мозжечковой атак-сии-телеангиэктазии (синдром Луи-Бар), болезни Рэндю-Ослера, диффузной ангиокератоме туловища (болезнь Фабри), гемангиомах (синдром Казабаха-Меритта, микроангиоматозы с тром-боцитопенией) и др. В основе геморрагического синдрома при гематомезенхимальных дисплазиях лежат несколько механизмов:

• Нарушение строения соединительной тка

ни приводит к повышенной ранимости со

судов.

• Сочетание генетически обусловленных ано

малий коллагена с генетически обусловлен

ными нарушениями компонентов системы

гемостаза (качественные и/или количествен

ные дефекты тромбоцитов, дефицит актив

ности факторов свертывания, качественные

и/или количественные дефекты фактора

Виллебранда, нарушения взаимодействия

Патология гемостаза

| |||||

| |||||

| |||||

тромбоцитов с коллагеном сосудов, качественные и/или количественные дефекты фибриногена, в том числе нарушение его полимеризации).

• Сочетание аномалии строения коллагена с приобретенными нарушениями системы гемостаза (секвестрация тромбоцитов и потребление факторов свертывания в геман-гиомах, вторичные дефекты системы гемостаза на фоне хронических инфекций у пациентов с иммунодефицитными состояниями, в частности при синдроме Луи-Бар). Несколько подробнее остановимся на двух состояниях.

Гемангиомы, особенно гигантские кавернозные гемангиомы Казабаха-Меритта, приводят к активации и секвестрации тромбоцитов, потреблению плазменных факторов гемостаза. Помимо кровотечений вследствие травмы патологически измененных сосудов, изменения гемостаза вносят свой вклад в развитие геморрагического синдрома у этих пациентов.

Одним из серьезных осложнений больших гемангиом является острый или хронический ДВС, приводящий к потреблению прокоагулян-тов и активации фибринолиза. При этих явлениях нарушения гемостаза характеризуются тромбоцитопенией, снижением концентрации фибриногена, повышением количества ПДФ, D-димеров. На фоне этого часто развивается анемия.

Болезнь Рэндю-Ослера-Вебера - наследственное заболевание, проявляющееся множественными телеангиэктазиями на коже, в желудочно-кишечном тракте, дыхательных путях и других органах. Области телеангиэктазий легко ранимы, вследствие чего у пациентов возникают носовые и желудочно-кишечные кровотечения.

Причиной заболевания является мутация расположенного в 9-й хромосоме гена эндоглина -белка, участвующего в ангиогенезе и репарации тканей. Распространенность заболевания составляет 1:2500-40 000 человек.

Специфических изменений при исследовании свертывающей системы крови нет, однако болезнь Рэндю-Ослера-Вебера может сочетаться с болезнью Виллебранда.

Диагностика гематомезенхимальных диспла-зий основана на сочетании тщательного клини-

ческого обследования пациента и комплекса лабораторных методов.

Спектр лабораторных исследований, применяемых для уточнения характера патологии гемостаза, очень широк. Помимо обязательного проведения скрининговых тестов, в диагностическую палитру необходимо включить исследование функции тромбоцитов (агрегация с различными индукторами, исследование адгезии тромбоцитов, определение доступности фактора 3 тромбоцитов, тест ретракции кровяного сгустка), при исследовании плазменных белков системы свертывания крови обязательно исследование концентрации фибриногена по Клауссу, анализ процесса аутопо-лимеризации фибриновых мономеров, активности фактора Виллебранда в тестах ристоцетин-ко-факторной активности и коллаген-связывающей активности. При наличии нарушений в скрининговых тестах необходимо проведение углубленного исследования соответствующего звена гемостаза. Помимо анализа состояния системы гемостаза, при гематомезенхимальных дисплазиях показано проведение исследования структуры коллагена и молекулярно-генетическое исследование.

Нарушения структуры коллагена

Синдром Элерса-Данлоса, синдром Марфа-на могут сопровождаться геморрагическим синдромом различной тяжести. Лабораторные нарушения при этой патологии могут отсутствовать. Однако может быть удлинение времени кровотечения, умеренное нарушение функции тромбоцитов, признаки дисфибриногенемии.