Определение протеина S

Протеин S - витамин-К-зависимый белок, который является кофактором АПС. Эта функция положена в основу всех известных коммерческих тест-систем определения протеина S. Описаны случаи как функционального, так и количественного дефицита протеина S. При проведении тестов важно помнить, что протеин S присутствует в плазме частично в свободном состоянии, частично в комплексе с С4-связывающим протеином (С4-СП), но активна только свободная форма протеина S.

Определение протеина S коагуляционным ме тодом

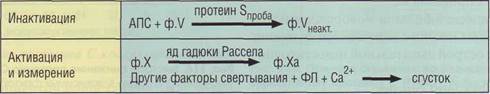

Для определения протеина S необходимо использовать тест-систему, содержащую очищенный активный протеин С, его субстрат - фактор Va и дефицитную по протеину S плазму. После инкубации исследуемой плазмы с тест-системой определяют время свертывания, выполняя тест АЧТВ или индуцируя активацию змеиным ядом, фосфолипидами и Са2+ (рис. 117). Удлинение времени свертывания пропорционально активности протеина S. Специфичность метода относительная, так как фактор V Лейден, высокий уровень

ф.VIII и волчаночный антикоагулянт могут существенно влиять на результаты теста, а именно: с этими факторами часто проводят дифференциальную диагностику, определяя протеин S. На результаты влияют качество дефицитной плазмы и препаратов АПС, а также состав фосфолипи-дов, поэтому значения теста зависят от конкретного производителя. Так как коагуляционный метод подвержен действию многих интерферирующих факторов и не стандартизован, то предпочитают использовать иммунохимический метод для определения протеина S.

Определение протеина S иммунохимическим методом

Иммунохимический метод достаточно широко распространен. Первая генерация тест-наборов определяла «общий протеин S», включая свободную форму и форму протеина S, связанную с белком С4-СП. Наборы последних генераций позволяют определять «свободный протеин S» прямо без предварительной обработки. Чаще всего используют турбидиметрический метод с полистироловыми частицами или метод ELISA. Недостатком иммунохимического метода является то, что он выявляет протеолитически неактивные формы протеина S, которые иногда появляются в плазме.

Оценка результатов

Уменьшение содержания (активности) протеина S наблюдается при:

• врожденном (наследственном) дефиците;

• врожденном (наследственном) уменьшении

свободной фракции протеина S;

• заболеваниях печени с нарушением синтети

ческой функции;

• нефротическом синдроме;

• ДВС-синдроме;

Рис. 117. Принцип определения протеина S коагуляционным методом

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

• системной красной волчанке;

• лечении L-аспарагиназой;

• лечении пероральными (непрямыми) антико

агулянтами;

• приеме эстрогенов (пероральных контрацеп

тивов);

• беременности, в послеродовом периоде;

• наличии аутоантител к протеину S.

Относительный дефицит протеина S наблю

дается при повышении С4-СП. С4-СП - белок

острой фазы, его количество повышается в

плазме крови при воспалении, аутоиммунных

реакциях, беременности, у женщин, принима

ющих стероидные контрацептивы. С4-СП оп

ределяют методом иммунотурбидиметрии или

ELISA.

Определение антитромбина

В клинико-диагностических лабораториях AT определяют иммунохимическими методами (ELISA, турбидиметрия, нефелометрия), тестами с хромогенными субстратами или коагуляцион-ными методами.

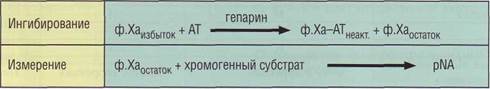

Методом с хромогенным субстратом AT определяется через фактор Ха или Па при насыщающей концентрации гепарина. Принцип определения AT представлен на рис. 118. При выборе предпочтение отдают методу с использованием ф.Ха, так как он более стабилен и подвержен меньшим влияниям со стороны интерферирующих воздействий, чем тромбин (фактор На).

Нормальный уровень активности AT в плазме взрослых колеблется в диапазоне 75-125%, этот диапазон практически одинаков при использовании разных тест-наборов. Дефицит AT - серьезный фактор риска развития венозных тромбозов.

У новорожденных уровень AT составляет около 50% и достигает уровня взрослых к 6 мес.

Небольшое снижение AT наблюдается в середине менструального цикла, в пред- и послеродовом периоде, при токсикозах второй половины беременности, в послеоперационном периоде. Эти сдвиги более выражены у пациентов с группой крови А (II), а также у пожилых.

Снижение содержания (активности) А Т отмечается при:

• врожденном (наследственном) дефиците или

аномалии AT (снижение активности или чув

ствительности к гепарину);

• заболеваниях печени (опухоли, цирроз, алко

гольный гепатит);

• нефротическом синдроме (протеинурия свы

ше 5 г/л);

• карциноме легких;

• ДВС-синдроме;

• множественных травмах, тяжелых родах, по

здних гестозах;

• приеме эстрогенов (пероральных контрацеп

тивов), кортикостероидов;

• лечении L-аспарагиназой;

• многие протеазы, включая гранулоцитарную

эластазу, могут вызывать деградацию AT.

Тест может применяться для мониторинга

лечения гепарином. Длительная гепаринотера-пия может приводить к снижению активности AT в плазме. Лечение высокими дозами гепарина, особенно нефракционированным гепарином, приводит к транзиторному снижению AT по механизму потребления (рис. 119), особенно у больных с тяжелой патологией, в критических случаях, при ДВС-синдроме, сепсисе, злокачественных опухолях.

Увеличение содержания (активности) А Т отмечается во время менструации, а также при:

• остром вирусном гепатите;

• холестазе;

• приеме анаболических стероидов;

• лечении пероральными (непрямыми) антико

агулянтами.

Рис . 118. Принцип определения антитромбина ( AT ) хромогенным методом

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

Рис . 119. Снижение уровня AT в плазме в период активного лечения нефракционированным гепарином