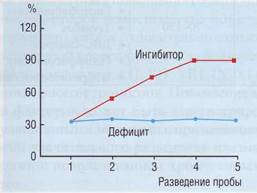

Рис . 102. Метод разведения пробы позволяет разли чить истинный дефицит фактора и его ингибирование .

При истинном дефиците разведение не меняет относительной активности фактора, а при подавлении активности фактора ингибитором разведение сопровождается относительным повышением активности фактора

комплекса фактор-ингибитор и освобождением фактора из блокированного состояния (рис. 102).

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

Определение фибриногена

Определение фибриногена - один из рутинных тестов коагулограммы, выполняемый разными методами.

Определение по Клауссу

Определение фибриногена по Клауссу считается наиболее адекватным тестом, выполняется на коагулометрах. Он основан на определении времени выпадения сгустка при добавлении очень высокой концентрации тромбина к разбавленной в 10-20 раз плазме. При этом логарифм времени выпадения сгустка прямо пропорционален логарифму концентрации фибриногена. В этих условиях критической для свертывания становится концентрация фибриногена. Калибровочная кривая показывает укорочение времени свертывания при увеличении концентрации фибриногена. Если время свертывания очень короткое (<5 с), то тест проводится на разведенной плазме. Гепарин не оказывает влияния на результаты определения фибриногена. Основными ограничениями метода определения фибриногена по Клауссу является чувствительность результатов к гипо-, дис- и гиперфибриногенемии, а также к ПДФ, которые влияют на процесс полимеризации фибрин-мономеров и могут быть причиной ложно низких результатов (рис. 103).

Турбидиметрический метод

Определение фибриногена по изменению мутности плазмы с использованием батроксоби-

Рис . 103. На результаты определения фибриногена по методу Клаусса могут оказывать влияние присутствующие в системе циркуляции продукты деградации фибриногена/фибрина (ПДФ), а также гипо-, дис- и гиперфиб-риногенемия

на широко используется на автоматических ко-агулометрах и клинических анализаторах. В ручном исполнении он малопригоден, так как изменение мутности нелинейное, необходимо кинетическое измерение пропускания. В частности, фирмой «Instrumentation Laboratory» (IL) разработан кинетический метод определения фибриногена на основе использования коммерческого тромбопластина и неразведенной плазмы ( PT - Fib - rinogen Recombinant ). Определено, что в турбиди-метрическом тесте «протромбиновое время (ПВ)» скорость нарастания мутности (производная измерения мутности) при выпадении фибрина пропорциональна концентрации фибриногена в плазме. Фактически ставится турбидиметричес-кий метод определения ПВ, и в этом же тесте определяется концентрация фибриногена. Однако для этого необходимо, чтобы прибор, регистрирующий изменение пропускания, имел возможность автоматически определять производную

|

|

| В этом исполне- |

изменения пропускания

нии результаты менее подвержены влиянию ПДФ и дисфибриногенемиям.

Иммунохимические методы

Иммунохимические методы для фибриногена основаны на турбидиметрическом или нефе-лометрическом способах регистрации, использовании поликлональных антител и адаптированы на иммунохимические анализаторы. Как правило, для каждого иммунохимического анализатора применяется специфический тест-набор на фибриноген. Недостатком иммунохими-ческих методов является то, что они не дифференцируют нативный фибриноген и продукты его деградации. Это особенно существенно при ведении больных на тромболитической терапии, обширных тромбозах и ДВС-синдроме, когда происходит значительное увеличение в плазме ПДФ.

ELISA -метод основан на применении специфических моноклональных антител. Однако этот метод очень дорог и пока не нашел широкого применения в лабораторной практике для определения фибриногена.

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

Интерпретация результатов

Референтный диапазон для фибриногена в плазме в норме составляет 1,8-3,5 г/л (часто приводят значения 2-4 г/л), практически не зависит от возраста и пола. Печень синтезирует 2-5 г фибриногена в день, время полувыведения фибриногена из крови составляет около 4 дней.

Фибриноген - острофазный белок. Концентрация его может превышать 10 г/л при тяжелых бактериальных инфекциях, при травме и тромбозе. Повышение уровня фибриногена в острой фазе воспаления, как правило, имеет транзитор-ный характер. У курящих людей уровень фибриногена в плазме крови несколько выше, чем у некурящих. К значительному росту фибриногена приводят заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, гемолитико-уремичес-кий синдром), коллагенозы (ревматоидный артрит, узелковый периартериит), ночная паро-ксизмальная гемоглобинурия, новообразования (рак легкого).

При атеросклерозе наблюдается устойчивое увеличение фибриногена, трудно корригируемое лекарственными препаратами. В результате риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается с возрастанием исходного уровня фибриногена в интервале 3,0-4,5 г/л. Обнаружено, что повышение уровня фибриногена в плазме крови больных сердечно-сосудистыми заболеваниями предше-

ствует развитию инфаркта миокарда и инсульта. Корреляция между уровнем фибриногена и развитием этих осложнений особенно четко прослеживается у пациентов молодого и среднего возраста. Определение уровня фибриногена - наиболее чувствительный тест для выявления бессимптомных стадий заболевания периферических артериальных сосудов.

Дисфибриногенемия - относительно часто встречающееся заболевание, причем это состояние может определяться несколькими мутациями, одни из которых не сопровождаются, другие сопряжены с кровотечениями, а при некоторых -развиваются тромбозы.

Снижение концентрации фибриногена в плазме наблюдается при врожденном дефиците фибриногена, печеночно-клеточной недостаточности, ДВС-синдроме, острых фибриноли-тических состояниях, поражениях костного мозга (лейкоз, опухолевые метастазы), при инфекционном мононуклеозе. Гипофибриногене-мию могут вызвать такие лекарственные препараты, как вальпроат натрия, фибраты, фенобарбитал, стрептокиназа, урокиназа, L-acnapa-гиназа. Физическая перегрузка снижает фибриноген. Лекарственную дефибринизацию плазмы можно достичь, используя ферменты змеиного яда (Reptilase® или анкрод), которые применяются для улучшения реологии крови за счет снижения вязкости.