Механические коагулометры

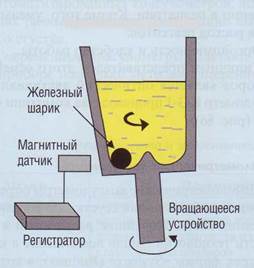

Принцип работы механических коагуломет-ров представлен на рис. 83. В одном из вариантов кювета с плазмой вращается в наклонном

Рис . 83. Принцип работы механического коагуломет -

ра . Кювета с плазмой расположена под наклоном и вращается, шарик стоит на месте, не вращается. В момент свертывания шарик захватывается сгустком; как только шарик уходит от датчика, меняется магнитное поле, прибор регистрирует момент свертывания плазмы

положении. Металлический шарик в кювете начнет вращаться при свертывании плазмы. Момент захвата шарика выпавшим сгустком и начало его вращения вместе с кюветой фиксируется магнитным датчиком. При других вариантах регистрируется прекращение вращения внутри кюветы магнитной мешалки, захват сгустка опускающимся в кювету крючком или иные схемы, основанные на переходе жидкой плазмы в сгусток. Механические коагулометры характеризуются высокой надежностью и простотой в обслуживании. Кроме того, они могут работать с цельной кровью. Основные проблемы возникают в ситуациях, когда формируется неплотный сгусток, например при использовании гепарина. В этих случаях выпадающий фибрин часто не может сразу увлечь за собой механическое устройство, результаты получаются плохо воспроизводимыми. Другой проблемой является формирование на шарике, мешалке или других устройствах, погруженных в кювету, белковых конгломератов, которые мешают регистрации.

Оптико - механические коагулометры

Коагулометры этого класса характеризуются способностью регистрировать выпадающие хлопья фибрина даже без формирования плотного сгустка, что бывает при приеме пациентами антикоагулянтов, а также в случаях коагулопатий. Принцип оптико-механического коагулометра представлен на рис. 84. За счет использования следящей схемы регистрируется изменение подаваемого на лампу напряжения, чтобы обеспечивался заданный световой поток, проходящий через кювету с образцом. В этом случае резко уменьшается влияние исходной плотности плазмы, ее иктеричности и липемичности, в принципе возможно исследовать свертывание плазмы с тромбоцитами.

Турбидиметрические коагулометры

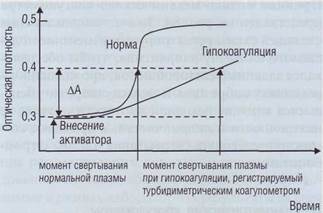

Турбидиметрические коагулометры регистрируют момент свертывания крови по приросту оптической плотности (рис. 85). При свертывании плазмы происходит резкое изменение светопропускания или рассеивания. В коагуло-метре программируется, при каком приросте

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

|

|

О 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Время, с

Рис . 84. Принцип регистрации выпадающего фибрина оптико - механическим коагулометром . Выпавшие в кювете нити фибрина меняют световой поток, падающий на фотодиод. Фотодиод связан через следящую схему компенсации с напряжением на лампе. В результате на лампу подается такое напряжение, которое меняет яркость свечения лампы, чтобы световой поток, попадающий на светодиод, поддерживался в заданном диапазоне. По изменению напряжения на лампе регистрируется начало выпадения фиб-ринового сгустка

Рис . 85. Принцип регистрации момента образования сгустка турбидиметрическим коагулометром . При свертывании плазмы происходит резкое увеличение оптической плотности в фотометрической ячейке. Коагулометр определяет время от внесения активатора свертывания до момента изменения оптической плотности на ДА (например, на 0,1 ед. оптической плотности)

оптической плотности по отношению к исходному уровню (ΔА) регистрируется момент свертывания. Время от внесения в оптическую кювету индуктора свертывания до момента достижения заданного ΔА определяется как время свертывания плазмы в исследуемом тесте. Тур-бидиметрический принцип используется при определении показателей свертывания плазмы на многофункциональных фотометрах и биохимических анализаторах. Фотометрический канал при этом программируется по методу «время достижения фиксированной величины абсорбции». Программы для исследования гемостаза стали использовать даже на многофункциональных плашечных фотометрах, в которых свертывание плазмы исследуется на стриппах или планшетах.

Основными преимуществами оптических систем измерения являются:

1. Более точные результаты измерений при низ

ких показателях свертывания. Полностью

исключена проблема «слабого сгустка».

2. Исключено загрязнение пробы, так как отсут

ствуют мешалки и другие механические ком

поненты.

3. Имеется возможность снижения объема про

бы, так как не нужно место под механичес

кие компоненты (мешалки), это важно, осо

бенно в педиатрии. Кроме того, уменьшает

ся расход реагентов.

4. Эргономичность и удобство работы.

Типичным представителем этого семейства

приборов является оптический двухканальный коагулометр KG-1 производства компании «Сог-mау» (рис. 86).

Нефелометрические коагулометры

Нефелометрические коагулометры определяют момент образования сгустка по изменению рассеяния света. Новейшие разработки в этой области технологий нашли воплощение в коагу-лометрах фирмы «Sysmex» (Япония), в которых используется принцип определения сгустка по боковому рассеиванию света (рис. 87). Метод рассеивания обеспечивает высокое качество анализов - высокую специфичность и чувствительность метода детекции сгустка даже для сложной липе-мичной или иктеричной плазмы.

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

|

|

|

|

Рис . 86. Оптический двухканальный коагулометр KG -1 производства компании «Со rm ау» . Точность результатов повышается за счет синхронизации времени попадания реагента в измерительную кювету и запуска отсчета времени, а также исключения из применения магнитных мешалок в измерительных кюветах, Прибор эргономичен, термостат для проб и реагентов размещен в самом приборе, у кювет есть перемычки и держатели для удобства переноса из термостата в измерительные ячейки. Работа на приборе экономна, так как снижен расход реагентов за счет уменьшения объема кювет, использования многоразовых кювет

Рис . 87. Нефелометрический принцип измерения све торассеяния , заложенный в основу определения момента выпадения сгустка на коагулометрах фирмы «Sysmex» (Япония). Метод позволяет повысить точность измерений и их воспроизводимость до 2-3%, а также снизить влияние на результат самого образца. Анализаторы работают на любых реагентах (в том числе на российских)

В табл. 15 указаны преимущества и недостатки автоматизированных коагулометров, использующих разные принципы регистрации выпадающего сгустка.

Современные коагулометры сочетают в одном приборе несколько методов измерения, по-

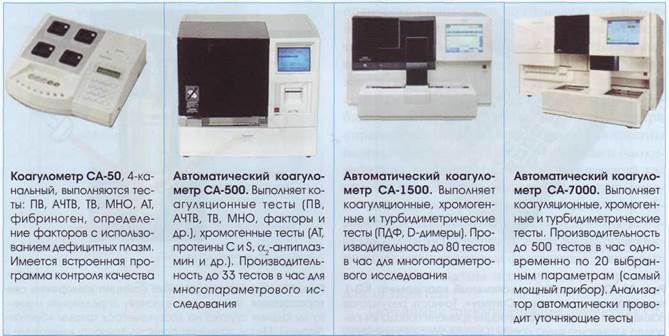

этому могут использоваться для комплексной оценки гемостаза. Так, фирма «Sysmex» предлагает серию коагулометров с разными возможностями и производительностью для любой клинико-диагностической лаборатории любого уровня исследования гемостаза (рис. 88).

Таблица 15

Преимущества и недостатки различных методов обнаружения сгустка

| Методы | Преимущества | Недостатки |

| Механический | Принципиальная возможность работы на цельной крови, высокая толерантность к типу используемых реагентов и пробирок, низкая стоимость анализаторов | Низкая чувствительность - нет детекции слабых сгустков, необходимо применять мешалки в пробах |

| Оптико-механический | Точность больше, чем в механическом методе, перемешивание пробы во время снятия показаний | Чувствительность ниже нефело-метрического метода, необходимо применять мешалки в пробах |

| Турбидиметриче-ский | Чувствительность выше предыдущих методов, низкая стоимость анализаторов | Чувствительность ниже нефело-метрического метода |

| Нефелометрический | Высокая чувствительность, высокая точность измерения | Высокая стоимость прибора |

|

| ||

Обеспечение диагностики нарушений гемостаза в КДЛ

|

|

Рис . 88. Коагулометры фирмы « Sysmex »

Рис . 88. Коагулометры фирмы « Sysmex »